Влияние межпоколенных трансфертов на рождаемость

Автор: Бабышев Вячеслав Юрьевич

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 1 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье на теоретической основе «экономики поколений» описана «модель перекрывающихся поколений» и «модель жизненного цикла» как причина существования межпоколенных трансфертов. Проведена классификация подходов к их изучению. На основе модели обмена (концепции деторождения как долгосрочных инвестиций в будущие трансферты от взрослых детей к пожилым родителям) и теории субститутов (вытеснения частных трансфертов общественными социальными системами) выделена «гипотеза безопасности пожилых людей» как возможная социально-экономическая причина демографического перехода. На основе работ A. Cigno сделан теоретический обзор данной теории на основе понятий «эффект замещения» и «эффект безбилетника». По работам R. Fenge и B. Scheubel определены «эффект дохода» и «эффект цены» как ключевые параметры для проверки данной гипотезы. Сделан обзор существующих научно-практических работ по теме исследования с выделением методик и результатов на следующих примерах: Италии после Второй мировой войны, Германии на рубеже XIX и XX веков, Бразилии 1991-2000 гг., Венгрии 1950-2006 гг., 34 стран ОЭСР 1990-х гг. и сводных данных по 121 стране в настоящее время. Автором проведена собственная эмпирическая проверка «гипотезы безопасности пожилых людей» по странам мира на основе статистики ООН и ОЭСР. Уровень охвата, объем расходов на социальное страхование, коэффициент замещения, обязательная ставка страховых взносов и повышенный риск бедности среди пожилых людей подтверждают теорию безопасного старения о восходящих межпоколенных трансфертах от детей к родителям. Но внутренняя норма доходности пенсионных систем и средний уровень доходов пожилых людей подтверждают конкурирующую гипотезу нисходящих межпоколенных трансфертов от родителей к детям. Сделан вывод, что при сравнительно низком жизненном уровне населения межпоколенные трансферты идут от детей к родителям, но при достижении определенного уровня национального благосостояния движение трансфертов меняется на противоположное направление.

Демографический переход, рождаемость, экономика поколений, модель жизненного цикла, межпоколенные трансферты, гипотеза безопасности пожилых людей, эффект замещения, уровень охвата, коэффициент замещения, ставка страховых взносов, внутренняя норма доходности

Короткий адрес: https://sciup.org/143173675

IDR: 143173675 | DOI: 10.19181/population.2021.24.1.8

Текст научной статьи Влияние межпоколенных трансфертов на рождаемость

В современном мире кроме тропической Африки наблюдается второй демографический переход в виде падения рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни, что сокращает численность населения в трудоспособном возрасте и увеличивает численность лиц пожилого возраста. Эта тенденция имеет неблагоприятные последствия для социально-экономического развития — нарушение стабильности систем пенсионного и медицинского страхования, исчерпание экстенсивных возможностей экономического роста, ухудшение среднего уровня благосостояния общества. По причинам падения рождаемости и способам ее повышения существует много экономических и социально-культурных гипотез, однако целью данного исследования является эмпирическая проверка «гипотезы пожилой безопасности», которая считает главной причиной утрату экономического смысла деторождения в виде обеспечения старости родителей от помощи взрослых детей.

Методом исследования выступает корреляционный анализ между уровнем рождаемости в СКР (суммарный коэффициент рождаемости) и различными показателями благополучия лиц пожилого возраста, которые не зависят от помощи детей (параметров пенсионной системы, доходов от капитала или продолжения работы).

Обзор исследований

Демографические переходы современными учеными в рамках междисциплинарных исследований объясняются разными причинами. В частности, J. Sánchez-Barricart выделяет два подхода к объяснению данного феномена. Сторонники «теории регулирования» считают определяющими социально-экономические мотивы деторождения, а приверженцы «инновационных теорий» — развитие контрацепции или идеи о преимуществе меньшего числа детей [1. С. 1257–1258].

Социально-экономические теории базируются на теоретической основе «экономики поколений», которая изучает межпоколенные трансферты (счета). Межпоколенные счета делятся на горизонтальные (передача активов внутри одного поколения) и вертикальные (передача активов между разными поколениями). В свою очередь вертикальные трансферты по направлению движения делятся на восходящие (от детей к родителям) и нисходящие (от родителей к детям) [2]. В 1958 г. П. Самуэльсон ввел модель «перекрывающихся поколений» (Sandwich Generation), когда в любой момент времени одновременно живут три разных поколения (родители в пожилом возрасте, их дети в зрелом возрасте и внуки в детском периоде) [3. С. 8].

Причину существования межпоколенных трансфертов ученые видят в модели жизненного цикла: индивидуум имеет избыток доходов над потреблением в зрелом (трудоспособном) возрасте и, наоборот, дефицит доходов относительно потребления в детском и пожилом возрастах. Данный временной дисбаланс компенсируется вышеуказанными межпоколенными трансфертами между донорами (кредиторами) и акцепторами (заемщиками). По мотивам межпоколенных трансфертов среди экспертов существует несколько мнений. Экономическая наука выделяет альтруизм (вложения родителей в детей не преследует эгоистическо-экономические цели) и модель обмена (родители вкладываются в детей в расчете на их будущую помощь). Социологи выдвигают теорию реципрок-ности, согласно которой межпоколенные трансферты имеют своей целью совместное проживание [4]. Также общественные (государственные) и частные трансферты выступают друг для друга в роли субститутов (заменителей): наличие системы пенсионного обеспечения ослабляет межпоколенные трансферты от взрослых детей к пожилым родителям.

Сочетание модели обмена и теории субститутов привело к появлению «ги- потезы безопасного старения», согласно которой система пенсионного старения отрицательно влияет на уровень рождаемости. Данная гипотеза базируется на том, что рождение детей имеет своей целью будущее получение межпоколенных трансфертов для обеспечения старости родителей, а пенсионная система через замену указанных трансфертов лишает процесс деторождения экономического обоснования. Фактически пенсии платят из текущих взносов ныне работающих, однако юридически размер пенсий не зависит от заработка собственных детей пенсионера, что позволяет людям получать доход без затрат на заведение и воспитание собственных детей (так называемый «эффект безбилетника») [5].

Выявлено два подхода к изучению данной гипотезы. R. Willis [6], J. Zhang и K. Nishimura [7] ограничиваются построением умозрительно-теоретических моделей планирования деторождения, но признают ненадежность применения данных моделей к реальной ситуации из-за большого количества принятых аксиом. Например, гипотеза основана на вычислении оптимального числа детей на основе максимизации прибыли от долгосрочных инвестиций на основе уравнений Лагранжа. Однако нет никаких доказательств, что среднестатистический человек для планирования деторождения использует такие сложные методы.

Более перспективными, на наш взгляд, выглядят попытки других авторов провести эмпирическую проверку гипотезы безопасного старения на статистическом материале. A. Cigno считает, что обязательные отчисления в пенсионную систему снижают размер финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на инвестиции в детей и тем самым снижают рождаемость. Размер этого снижения зависит от размера страховых взносов — чем выше ставка взносов, тем меньше детей могут завести родители. A. Cigno и F. C. Rosati проверяют гипотезу на примере Италии после Второй мировой войны и приходят к выво- ду, что увеличение охвата пенсионным обеспечением на 1% приводит к снижению рождаемости на 0,01 детей на женщину [5. С. 182].

R. Fenge и B. Scheubel изучали влияние пенсионной системы Бисмарка на примере Германии конца XIX — начала XX в. Для оценки влияния пенсионной системы на рождаемость авторы используют одновременно эффект цены от страховых взносов и эффект дохода от пенсионных выплат. Однако в качестве итогового показателя выделена внутренняя норма доходности пенсионной системы (соотношение текущего среднего уровня пенсий к текущему уровню взносов). Используемый метод был выбран исходя из специфики указанного периода. Во-первых, при официально декларируемом всеобщем охвате право на получение пенсий имели только официально вносившие взносы, то есть пролетаризированный слой населения с наемным характером труда (20–25% тогдашнего населения Германии). Во-вторых, размер пенсий каждого человека зависел от его прошлых страховых взносов, хотя фактически пенсии текущим пенсионерам платились из текущих взносов работающего населения. Согласно сделанным выводам, увеличение активов на пенсионера на 1000 марок привело к снижению рождаемости на 1,7‰ супружеских рождений в период с 1895 по 1907 годы. В целом пенсионная система вносила 1/6 общего снижения рождаемости в период с 1895 по 1907 г. [8].

A. Danzer и L. Zyska рассматривали последствия пенсионной реформы 1991 г. для сельского населения Бразилии. В отличии R. Fenge и B. Scheubel, они используют показатели уровня охвата и величины пенсионных выплат («пенсионное богатство»). Такое различие связано со спецификой изучаемого материала. До реформы 1991 г. пенсии для сельских жителей носили выборочный характер и малый размер, а по новой конституции Бразилии гарантировались всеобщие и достойные пенсии с увеличением базово- го оклада в 2 раза даже без обязательного периода страховых взносов. Новая реформа коснулась городских жителей в слабой степени из-за уже сложившейся системы пенсионного обеспечения, но для деревенских жителей она означала кардинальное изменение социально-экономического положения пожилых людей (к 2020 г. пенсионное богатство увеличилось более чем в 3 раза). Таким образом, пенсионная реформа снизила рождаемость на 10% в краткосрочной перспективе и на 1,3 ребенка на женщину за 20 лет после реформы [9].

A. Gábos, R. Gál и G. Kézdi рассмотрели влияние системы всеобщего пенсионного обеспечения на примере Венгрии 1950–2006 гг. с несколькими пропущенными из-за недостатка данных годами, что, в общем, оставляет 54 года. Для анализа авторы использовали показатель реальной стоимости пенсионных выплат населению. Согласно полученным выводам, увеличение размера пенсий на 1% приводило к снижению рождаемости на 0,2% в 1953–1955 и 1974–1976 годах. При этом 2/3 случаев подъема рождаемости в указанный период остались необъяснимыми [10].

T. Evan и P. Vozárová изучили влияние пенсионных программ на рождаемость на примере 34 стран ОЭСР. Для анализа определен показатель социальных расходов на пенсию (% от ВВП). По их данным, например, в 1990-х гг. увеличение пенсионных расходов на 17% снизило СКР на 0,34 рождения на женщину [11].

К. Нагуманов и Т. Садыков на основе анализа данных по 121 стране пришли к выводу о падении рождаемости по мере роста расходов на социальное обеспечение. В частности, они считают, что при росте расходов на пенсии выше 4,3% от ВВП рождаемость падает ниже современного уровня простого воспроизводства в 2,1 ребенка на одну женщину [12]. B. Entwisle и C. Winegarden на основе анализа мировых данных пришли к выводу, что увеличение автономных расходов на пенсию на 1% от ВВП снижает рожда- емость на величину чуть больше одного ребенка на женщину [13. С. 346].

Таким образом, эмпирические данные подтверждают отрицательное влияние пенсий на рождаемость, хотя из-за разницы методик эти результаты невозможно свести к единому знаменателю. В целом используемые при анализе оценки влияния пенсий можно классифицировать по нескольким параметрам: охват населения, размер пенсий в абсолютном или относительном выражении, внутренняя норма доходности пенсионной системы на основе коэффициента замещения и пенсионные расходы в% ВВП. Уровень рождаемости определяется либо по общему коэффициенту рождаемости (ОКР — рождения на 1000 населения), либо по суммарному коэффициенту рождаемости (СКР — рождения на одну женщину детородного возраста). При этом более объективным выглядит показатель СКР как независимый от структурных колебаний возрастно-полового состава населения.

Результаты работы

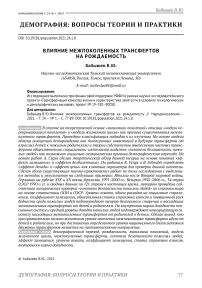

Корреляция между охватом пенсионным обеспечением и уровнем рождаемости приведена на рис. 1.

Коэффициент корреляции составляет p = –0,7, то есть между уровнем охвата пенсионным обеспечением (% от людей пенсионного возраста) и рождаемостью (СКР) существует отрицательная зависимость средней силы.

Традиционно самые развитые страны в целом характеризуются высоким уровнем охвата пенсиями (кроме Австралии с 71,3% и Исландии с 80% все страны Европы, Северной Америки и англосаксонской эмиграции находятся в диапазоне 94,3–100% охвата пенсиями). При этом самые слаборазвитые страны в целом имеют низкий уровень охвата пенсиями (например, кроме Ботсваны с 100% и Лесото с 94,3% все страны тропической Африки имеют уровень охвата от 2,3% в Малави до 29,9% в Сенегале). При этом Евро-

Рис. 1. Соотношение между уровнем рождаемости и охватом пенсионным обеспечением по 138 странам мира, 2014–2019 годы

Fig.1. The ratio between the birth rate and pension coverage in 138 countries of the world, 2014–2019 Источники: составлено автором по данным ООН: Old-age pension recipients (% of statutory pension age population) // United Nations Development Programme. Human Development Reports: [сайт]. — URL: ; Демоскоп Weekly: Демографические показатели по всем странам мира. Коэффициент суммарной рождаемости, 1950–2019 // Демоскоп Weekly: [сайт]. — URL: (дата обращения: 25.01.2021).

па имеет СКР 1 61, Северная Америка — 1,75, а тропическая Африка — 4,72. Латинская Америка зан мает промежуто -ное положение уровень охвата пенсиями колеблется от 22,2% в Парагвае до 83,5% в Антигуа и Барбуда, а СКР находится на уровне 2,04.

Так ж е О О Н п р водит дан ны е по о хват у пе нс и ями в н ек ото рых со ц иальн о-э к о номических регионах (табл. 1).

Таблица 1

Уровень рождаемости и степень охвата пенсиями по регионам мира, 2014–2019

Tabl 1

Fertility rate and pension coverage by region of the world, 2014–2019

|

о азатель |

Мир |

Слаборазвитые страны |

Тропическая Африка |

Ю жная Азия |

Латинская Ам рика и Вест ‑ Индия |

|

СКР |

2,5 |

4,1 |

4,8 |

2,4 |

2,1 |

|

Ох ат п сиями (%) |

76,3 |

2 3,6 |

23,9 |

25,6 |

87,9 |

Источники Old age pension re ipients (% of statutory pension age population) // United Nat ons Development Programme. Human Development Reports: [сайт]. — URL: indicators/123806; Демоскоп Weekly: Демографические показатели по всем странам мира. Коэффициент суммарной рождаемости, 1950–2019 // Демоскоп Weekly: [сайт]. — URL: http://www. (дата обращения: 25.01.2021).

В целом, кроме Южной Азии, наблюдается отрицательная зависимость между охватом пенсиями и уровнем рождаемости. Слаборазвитые страны и тропическая Африка имеют средний уровень охвата пенсиями примерно 1/4 населения и при этом рождаемость в 1,6–1,9 раза выше среднемирового уровня с пример но 3/4 охвата населения пенсиями. Латинская Америка и Вест-Индия имеет охват пенсиями выше среднемирового уровня и при этом уровень рождаемости в ней ниже. Из общей тенденции выбивается только Южная Азия, которая при примерно одинаковом уровне охвата со всеми слаборазвитыми странами и тропической Африкой имеет рождаемость почти на уровне мира в целом и при этом выше показателей Латинской Америки и Вест-Индии.

Стоит отметить, что уровень охвата ничего не говорит о размере пенсий, поэтому для объективности дополним анализ иными характеристиками. Как указывалось выше, некоторые авторы используют в качестве оценочного параметра объем пенсионных расходов в% от ВВП. По моим расчетам, коэффициент корреляции составляет p = –0,4, то есть между государственными расходами на пенсии (% от ВВП) и рождаемостью (СКР) существует отрицательная зависимость средней силы. На 2015 г. ниже всего доля расходов на пенсию была в Мексике (2,2%), которая при этом имеет рождаемость в СКР=2,22; выше всего доля расходов в Италии (17,4%), которая имеет рождаемость в СКР=1,35.

Но авторы анализируют только государственные расходы на пенсионное обеспечение и оставляют за скобками частные пенсионные накопления. Учитывая, что выборка авторов идет по странам ОЭСР с развитыми системами негосударственных инвестиций, наличие частных пенсионных накоплений может привести к недооценке пенсионных расходов. При этом в гипотезе безопасности в пожилом возрасте рассматриваются и частные пенсионные накопления как альтернатива инвестициям в детей. Коэффициент корреляции здесь составляет p = –0,4, то есть и между общими расходами на пенсии (% от ВВП) и рождаемостью (СКР) тоже существует отрицательная зависимость средней силы.

R. Fenge и B. Scheubel для анализа используют соотношение эффекта цены и эффекта дохода. Согласно их теории, эффект цены положительно влияет на рождаемость, а эффект дохода отрицательно. Однако, в конечном итоге, авторы оценивают влияние пенсионной системы на рождаемость по размеру чистых активов на одного пенсионера. Проверим первый тезис на основании использования ставки взносов как показателя эффекта цены, а коэффициента замещения как показателя эффекта дохода.

В выборке по 30 странам за 2018 г. эффект цены в виде корреляции между уровнем рождаемости (СКР) и ставкой взносов (%) составил p = –0,2. Таким образом, опровергается теоретическое предположение авторов, что более высокие ставки взносов в пенсионную систему через снижение текущих доходов уменьшают альтернативные издержки заведения детей вместо трудовой карьеры и тем самым увеличивают рождаемость. За 2018 г. выше всего ставка взноса была в Италии (33%), а ниже всего в Мексике (6,3%), а СКР в указанных странах в 2018 г. составлял 1,29 и 2,14 соответственно.

Полученные данные могут подтверждать конкурирующую гипотезу A. Gábos, R. I. Gál и G. Kézdi, что для определения оптимального числа детей родители используют не только расчет издержек, но и будущую доходность. В свою очередь, чем выше ставки взносов в пенсионную систему, тем меньше средняя заработная плата и соответственно меньше межпоколенные трансферты от детей к пожилым родителям.

В выборке по 30 странам за 2018 г. эффект дохода в виде корреляции между СКР и коэффициентом замещения средней пенсией средней зарплаты составил p = –0,1. Таким образом, хотя и подтвержден отрицательный эффект от более высокого уровня пенсий, однако он имеет очень слабую величину — на границе статистической погрешности. В 2018 г. выше всего коэффициент замещения был в Италии (91,8% от зарплаты), а ниже всего в Мексике (27,7%).

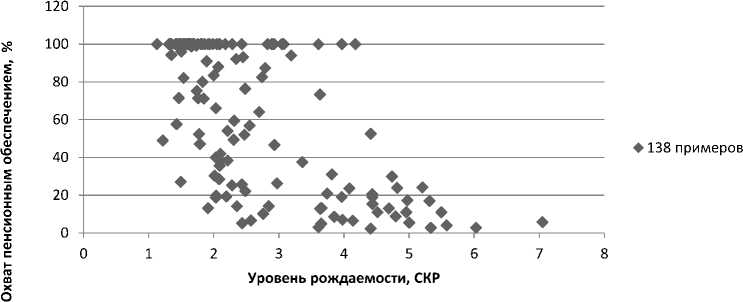

Проверим влияние внутренней нормы доходности пенсионных систем на уровень рождаемости (рис. 2). Для использования методики Шойбель возьмем соотношение коэффициента замещения

Рис. 2. Соотношение между уровнем рождаемости и внутренней нормой доходности пенсионных систем (коэффициент замещения/ставка взносов), 2018

Fig. 2. The relationship between the birth rate and the internal rate of return of pension systems (replacement rate/contribution rate), 2018

Источники: составлено автором по данным Pensions at a Glance 2019 (OECD and G20 Indicators) // OECD: [сайт]. — URL: и; Демоскоп Weekly: Демографические показатели по всем странам мира. Коэффициент суммарной рождаемости, 1950–2019 // Демо-скоп Weekly: [сайт]. — URL: (дата обращения: 25.01.2021).

к та в к е зн о сов ( кот о р ые им е ю т од и н а ков ые едини цы из м ер ен ия — % от с р дней а р бот н ой п ла т ы).

В выборке по 30 странам за 2018 г. внутренняя норма доходности пенсионной системы в виде корреляции между уров-н м рож аемости СКР и с отноше ние между коэффициентом замещения и ставкой взносов составил p = +0,1. Иными сло ами, вопреки гипоте е б зопас ности пожилых людей внутренняя норма доходности пенсионной системы оказывает положительно влияние на уровень рождаемости. Данному результату нет объяснения в рамках гипотезы безопасности, но в рамках нисходящих межпо коленных трансфертов возможен вариант, что безвозмездные передачи денежных средств от пожилых родителей к своим детям в трудоспособном возрасте по крывают их ра о ы на страховые взносы т м амым тавляют д олни ел ные возможности инвестиций для рождения и воспитания внуков. В 2018 г. максимальный уровень доходности был в Люксембурге (5,6), минимальный в Польше (1,1), а СКР в указанны странах оставлял 1,45 и 1 46 соответственно.

Но чистый коэффициент замещения показывает только отношение средней пенсии к средней зарплате, поэтому здесь необходимо сделать несколько уточнений. Во первых, данный показа ь ничего не говорит об уровне жизни людей после достижения пенсионного возраста. Во вторы , мы и учали выше только влияние государственных и частных пенсионных систем, однако в структуре доходов пожилых людей в развитых странах значительную долю занимают также доходы от использования капитала и заработная плата от продолжения работы. При этом суммарный доход от капитала и продолжения работы составляет от 15% в Бельгии до 75% в Южной Корее (при этом межпоколенные трансферты от детей в статистику не попали) [14. С. 185].

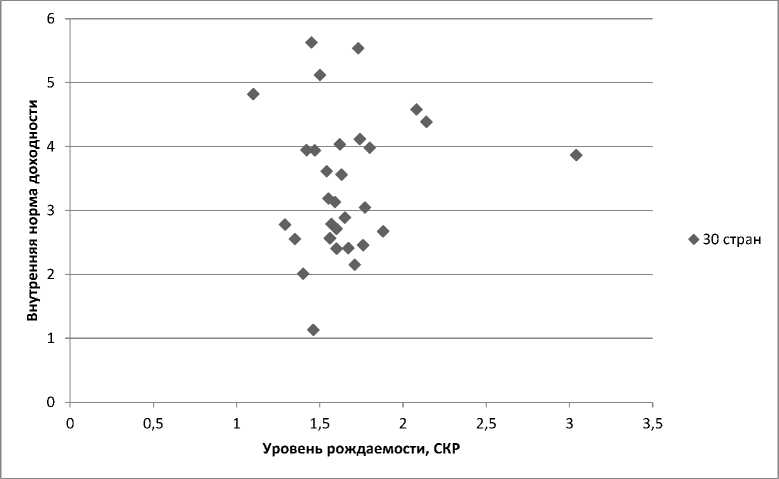

Суть рассматриваемой гипотезы состоит в обеспечении человека финансовыми ресурсами на старости лет без межпоколенных трансфертов от детей. П этому, хотя формально доходы от капитала и работы и не входят в пенсионные системы, но их влияние аналогично государственной и частной пен иям. При верности гипотезы безопасности пожилых людей — чем выше средний доход, тем меньше стимулов заводить больше детей (рис. 3)

Рис. 3. Соотношение между уровнем рождаемости и средним доходом пожилых людей (в % от среднего дохода населения), 2016

Fig. 3. The ratio between the birth rate and the average income of older people (in % of the average income of the population), 2016

Источники: составлено автором по данным Pensions at a Glance 2019 (OECD and G20 Indicators) // OECD: [сайт]. — URL: и; Демо-скоп Weekly: Демографические показатели по всем странам мира. Коэффициент суммарной рождаемости, 1950–2019 // Демоскоп Weekly: [сайт]. — URL: (дата обращения: 25.01.2021).

З 0 6 г. коэффициент к рреляции между средним доходом пожилых людей (% от среднего дохода всего населения) и СКР составлял p = +0,2. Таким образом, скорее подтверждается конкурирующая гипотеза нисходящих межпоколенных трансфертов о положительном влиянии уровня доходов пожилых людей на уровень рождаемости их детей. При этом выше всего доход пожилых людей был в Бразилии (117,7%), а ниже всего в Южной Корее (65,1%), а СКР в указанных странах составл л 1,74 1,17 соотве с нно.

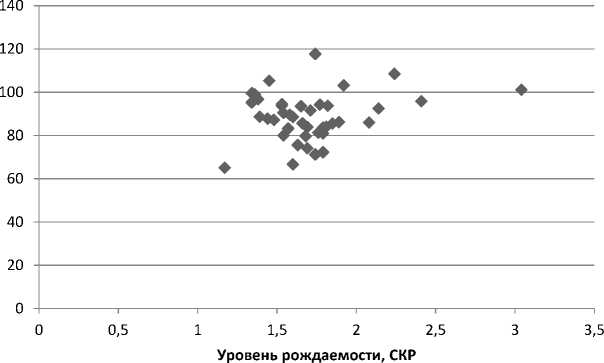

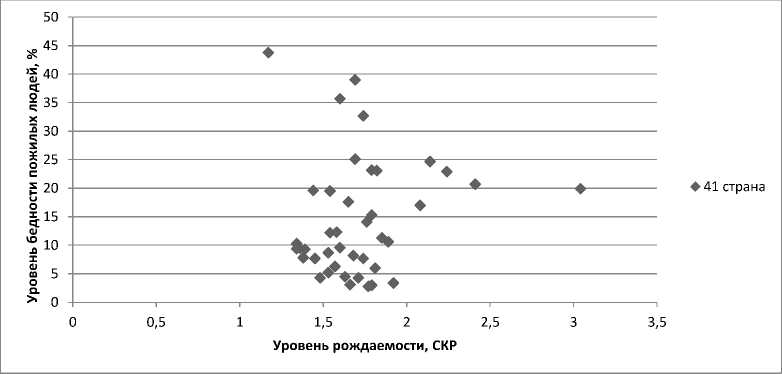

Однако средний доход ничего не говорит об относительном уровне жизни лиц пожилого возраста. Теоретически, при верности гипотезы пожилой безопасности, чем выше уровень бедности среди пожилых людей, тем больше стимулов заводить детей (рис. 4). За 2016 г. коэффициент корреляции между долей бедных среди пожилых людей и СКР составлял p = +0,1. Таким образом, опасность бедности в пожилом возрасте оказыва-

Рис. 4. Соотношение между уровнем рождаемости и уровнем бедности пожилых людей, 2016

Fig. 4. Relationship between fertility and poverty rates of older people, 2016

Источники: составлено автором по данным Pensions at a Glance 2019 (OECD and G20 Indicators) // OECD: [сайт]. — URL: и; Демо-скоп Weekly: Демографические показатели по всем странам мира. Коэффициент суммарной рождаемости, 1950–2019 // Демоскоп Weekly: [сайт]. — URL: (дата обращения: 25.01.2021).

ет н ек о то ро вл ияние на уровень рождаемости. Выше всего уровень бедности среди пожилых в 2016 г. был в Южной Корее (43,8%), ниже всего в Исландии (2,8%), а СКР в указанных странах составлял 1,17 и 1,77 соответственно.

Для подкрепления данных выводов проведем сравнительный анализ рождаемости по странам мира в соотнесении с долей бедных среди пожилых людей относительно всего населения (%, 2016) на примере 41 страны ОЭСР разного уровня социально-экономического развития (Канада, Австрия, Индия, Россия, ЮАР и другие) [14. С. 187] 1.

Полученные данные позволяют разделить страны на две группы: 1) страны с превышением доли бедных среди пожилых людей относительно всего населения и 2) страны, где доля бедных среди пожилых людей меньше по сравнению с остальным населением. К первой группе относятся: Австралия, Канада, Чили, Эстония, Финляндия, Израиль, Япония, Южная Корея, Латвия, Литва, Мексика, Словения, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, Китай, Индия и Рос ия. Ко второй группе — Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Турция, Бразилия и ЮАР. Сильнее всего разрыв был в Южной Корее (43,8% бедных среди пожилых и 17,4% среди всего населения), а меньше в Бразилии (7,7% и 20% соответственно). Рождаемость в первой группе стран в среднем немного выше — СКР 1,77 против 1,65.

Заключение

Проведённый сравнительный анализ ряда стран на предмет влияния пенсионных систем на рождаемость по- зволяет сформулировать следующие закономерности.

В доказательство гипотезы безопасности старения уровень охвата пенсионным обеспечением населения страны, объем расходов на пенсионное обеспечение, коэффициент замещения средней пенсией средней зарплаты и обязательная ставка страховых взносов оказывают отрицательное влияние на уровень рождаемости. Повышенный риск бедности при достижении старшего возраста стимулируют людей к более высокому уровню рождаемости.

В опровержение гипотезы безопасности старения внутренняя норма доходности по соотношению текущего коэффициента замещения к текущим ставкам страховых взносов и средний уровень доходов пожилых людей (% от всего населения) оказывают положительное влияние на уровень рождаемости.

Указанные закономерности могут иметь следующее объяснение. При сравнительно низком уровне жизни населения пенсионная система в определенной степени заменяет обеспечение от детей в силу общей направленности межпоколенных трансфертов от детей к родителям. Однако при достижении определенного уровня благосостояния направление трансфертов, видимо, меняется на противоположное, и пенсионные выплаты в определенной степени начинают идти на инвестиции в рождение и воспитание детей.

Стоит отметить, что «гипотеза пожилой безопасности» считает отдачу от детей экзогенной величиной и поэтому доход оказывается пропорционален количеству детей. Однако в развитых европейских странах вложение родителей в качественное образование своих детей позволит добиться более высокого качества жизни при снижении общего количества детей.

«Гипотеза пожилой безопасности» априори предполагает, что люди могут заводить столько детей, сколько пожелают. Однако в развитых странах заве- дение первого ребенка принято смещать ко времени обретения финансовой самостоятельности молодой семьи (которое в условиях современной экономики может наступить довольно поздно). Более позднее заведение первого ребенка по сравнению с традиционным обществом может ограничить общее количество детей вне зависимости от желания родителей.

В 2014–2019 гг. при 100% охвате пенсиями рождаемость в России находилась на уровне СКР=1,68, тогда как в среднем по выборке стран при 62,6% охвата пенсиями рождаемость составляла СКР=2,64. При этом Россия находилась в категории стран с большим уровнем бедности среди пожилых людей по сравнению с остальным населением (14,1% бедных среди пожилых людей против 12,7% среди всего населения). В 2018 г. при более высокой ставке взносов в пенсионную систему (22,0% против 18,9% в среднем по выборке стран), более низкому коэффициенту замещения (35,0% против 59,8%) и меньшей внутренней доходности (1,6 против 3,4) рождаемость в России была чуть ниже (СКР=1,58 против 1,66). В 2015 г. при большем объеме государственных расходов на пенсии (9,9% от ВВП против 8,2% в среднем по выборке стран) рождаемость в России была чуть выше (СКР=1,78 против 1,68). Данных по частным расходам на пенсии в России в 2015 г. автор не нашел.

Итак, по России «гипотезу пожилой безопасности» подтверждают показатели охвата пенсиями и уровень бедности пожилых людей. Также пример России может подтверждать гипотезу A. Gábos, R. I. Gál и G. Kézdi о снижении экономической ценности детей для родителей при высоком уровне отчислений в пенсионную систему. При этом «гипотезу пожилой безопасности» опровергают показатели уровня доходов пожилых людей, бедности пожилых людей относительно всего населения, коэффициент замещения, внутренняя доходность и объем государственных расходов на пенсию в% от ВВП. В целом пример России опровер- гает «гипотезу пожилой безопасности» в большем числе пунктов по сравнению с остальным миром.

Следует учитывать, что на рождаемость влияет много факторов, среди которых «гипотеза пожилой безопасности» не является определяющей, а экономический стимул — единственным фактором влияния на рождаемость. Конфесси- ональная и шире культурная принадлежность людей в виде укоренившихся традиций и религиозных верований оказывает сильное влияние на принятие решения о количестве детей. Например, среди мусульманского населения различных стран, при равном со всем населением пенсионном охвате, сохраняется высокий уровень рождаемости.

Список литературы Влияние межпоколенных трансфертов на рождаемость

- Jesus, J. S-B. The long-term determinants of marital fertility in the developed world (19th and 20th centuries): The role of welfare policies / J. S-B. Jesus // Demographic Research. — 2017. — No. 36. — P. 1255-1298. DOI: 10.4054/DemRes.2017.36.42.

- Миронова, А.А. Внутрисемейные межпоколенные трансферты в России. Межпоколенные трансферты внутри семейных групп / А. А. Миронова // Демоскоп Weekly, № 521-522, 3-16 сентября 2012 года: [сайт]. — URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0521/tema01.php#_FNR_1 (дата обращения: 25.01.2021).

- Денисенко, М.Б. Межпоколенные счета и демографический дивиденд в России / М. Б. Денисенко, В. А. Козлов // Демографическое обозрение. — 2019. — № 5(4). — С. 6-35. DOI: 10.17323/demreview.v5i4.8661.

- Гладникова, Е. В. Обзор подходов к исследованию частных межпоколенных трансфертов / Е. В. Гладникова // Экономическая социология. — 2009. — № 10(5). — С. 93-110.

- Cigno, A. Children and pensions / A. Cigno // Journal of Population Economics. — 1992. — No. 5. — P. 175-183. DOI: 10.1007/BF00172091.

- Willis, R. J. The old age security hypothesis and population growth / R. J. Willis // Demographic behavior: interdisciplinary perspectives on decision-making. — B.: Westview Press, 1980. — 242 p. — P.43-69.

- Zhang, J. The old-age security hypothesis revisited / J. Zhang, K. Nishimura // Journal of Development Economics. — 1993. —No. 41(1). — P. 191-202. DOI: 10.1016/0304-3878(93)90047-q.

- Fenge, R. Pensions and fertility: back to the roots / R. Fenge, B. Scheubel // Journal of Population Economics. — 2017. — No. 30(1). — P. 93-139. DOI: 10.1007/s00148-016-0608-x.

- Danzer, А. Pensions and Fertility: Micro-Economic Evidence. 9 марта 2020 г. / A. Danzer, L. Zyska // SSRN: [сайт]. — URL: https://ssrn.com/abstract=3551490 (дата обращения: 25.01.2021). DOI: 10.2139/ssrn.3551490.

- Gabos, A. The effects of child-related benefits and pensions on fertility by birth order: a test on Hungarian data / A. Gabos, R. I. Gal, G. Kezdi // Population Studies. — 2009. — No. 63(3). — P. 215-231. DOI: 10.1080/00324720903215293.

- Evan, T. Influence of women's workforce participation and pensions on total fertility rate: a theoretical and econometric study / T. Evan, P. Vozarova // Eurasian Econ Rev. — 2018. — No. 8. — P. 51-72. DOI: 10.1007/s40822-017-0074-0.

- Нагуманов, К. С. Тупики реформ солидарной и накопительной пенсионных систем и путь выхода из них (опыт Казахстана) / К. С. Нагуманов, Т. У. Садыков // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 13 / ИНИОН РАН. Отд. науч. Сотрудничества; отв. ред. В. И. Герасимов. — Москва, 2018. — Ч. 1. — С. 675-678.

- Entwisle, B. Fertility and Pension Programs in LDCs: A Model of Mutual Reinforcement / B. Entwisle, C. R. Winegarden // Economic Development and Cultural Change. — 1984. — No. 32(2). — P. 331-354. DOI: 10.1086/451388.

- Pensions at a Glance 2019 (OECD and G20 Indicators) // OECD: [сайт]. — URL: https://www.oecd.org/els/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm (дата обращения: 25.01.2021).