Влияние миграционной истории на семейное положение и число детей у современных русских мужчин и женщин

Автор: Синельников А.Б.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Особенности современных семей

Статья в выпуске: S1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются данные 30-го раунда исследования «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения», проведённого НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и ООО «Демоскоп» в 2021 году. Респонденты, которые принимали участие в этом раунде, были разделены на три группы: 1 - люди, которые родились в тех же городах и сёлах, где живут сейчас; 2 - люди, которые родились в других местах, но поселились в этом населённом пункте в возрасте моложе 16 лет (как правило, их привезли родители); 3 - люди, которые переселились на своё нынешнее место жительства в возрасте 16 лет и старше. Многие респонденты из группы 1, которые никогда никуда не переселялись, ничего не хотят менять в своей жизни. Поэтому они чаще остаются одинокими и (или) бездетными, и реже имеют трех и более детей, чем респонденты из групп 2 и 3. Однако в группе 3 много людей сожительствует со своими партнёрами или партнёршами без регистрации брака, а доля бездетных среди сожителей в разы больше, а среднее число детей у них меньше, чем у законных супругов. По мнению автора, на переселение в другой регион или в другую страну способны в основном люди, которые не боятся связанных с этим трудностей. Те из них, для которых семья и дети являются жизненно важными ценностями, не опасаются также и трудностей, связанных с созданием семьи. В семьях мигрантов установка на создание семьи с несколькими детьми чаще передаётся от родителей к сыновьям, чем к дочерям.

Мужчины, женщины, миграционное поведение, миграционная история, брачный статус, законный брак, сожительство, семья, число детей

Короткий адрес: https://sciup.org/143182651

IDR: 143182651 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-S1-38-52

Текст научной статьи Влияние миграционной истории на семейное положение и число детей у современных русских мужчин и женщин

Исследование выполнено за счёт гранта РНФ № 23–28–00518 «Социальное конструирование жизненных стратегий семей с разным числом детей: социолого-демографические исследования». — URL: –28–00518/.

Влияние миграции на рождаемость обычно рассматривается только в отношении внешней миграции из стран с высокой рождаемостью в страны с низкой рождаемостью [1; 2, с. 196–199, 301–305]. Внутренняя миграция может увеличивать общие коэффициенты рождаемости там, куда приезжают мигранты, большинство из которых составляют люди в активных репродуктивных возрастах, и соответственно снижать уровень рождаемости там, откуда они уезжают. Но не все жители бедных регионов, даже среди молодёжи, решаются на переселение. Как личности, мигранты заметно отличаются от местных уроженцев, которые никуда не переезжают. Для переезда на постоянное место жительства в другой город или регион надо быть готовым к неудобствам проживания в съёмных квартирах или комнатах, либо в общежитиях, к физически тяжёлому, морально неприятному и не всегда хорошо оплачиваемому труду (например, в строительстве или жилищно-коммунальном хозяйстве), к жизни среди чужих людей, а иногда и к пренебрежительному отношению к себе с их стороны. Ещё недавно многие так называемые коренные жители столицы и других мегаполисов считали иногородних «лимитчиков» людьми второго сорта, хотя их собственные родители когда-то тоже могли быть «лимитчиками». Вместе с тем, многие люди, даже если они недовольны условиями, в которых живут, не хотят никаких изменений, чтобы не осложнять себе жизнь. Нежелание куда-то уезжать нередко сочетается у них с нежеланием создавать семью, о которой надо заботиться, а если она уже есть, то с неспособностью сохранить её в случае конфликтов с супругами.

Целью этой статьи является изучение связи между семейным положением (брачный статус, число детей) и миграционным поведением мужчин и женщин в России. Различия между семейным положением местных уроженцев и мигрантов зависят и от того, что многие из них являются выходцами из среднеазиатских и закавказских стран, а также из республик Северного Кавказа, где большинство населения по своему отношению к семейной жизни заметно отличается от основной массы коренных жителей регионов, где поселились эти мигранты [3]. Поэтому здесь анализируются данные только о тех мигрантах, которые считают себя русскими по национальности. Различия по показателям рождаемости между регионами России с преимущественно русским населением относительно невелики [4–5]. Сравнение русских переселенцев с русскими же местными уроженцами даёт возможность установить, как влияют на формирование и сохранение семьи психологические особенности личности мигрантов, а не этнически и религиозно обусловленные различия в отношении к семейной жизни между ними и коренным населением.

В этой связи были выдвинуты три гипотезы: № 1 — распределение по брачному статусу и по числу детей среди мигрантов должно быть иным, чем среди местных уроженцев, которые никуда не переезжали; № 2 — взрослые люди, которых ещё в детстве их родители перевезли на новое место жительства, ближе по семейному положению к местными уроженцам, чем к мигрантам, которые сами приняли и реализовали решение о переезде в другой населённый пункт, будучи уже взрослыми; № 3 — миграция по-разному влияет на семейное положение мужчин и женщин.

Основным источником информации является база микроданных 30-го раунда исследования РМЭЗ-2021 (Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения), которое было проведено в 2021 г. НИУ ВШЭ и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН1. Общее число респондентов в репродуктивных возрастах от 18 до 49 лет, считающих себя русскими и ответивших на вопросы о семейном положении и годе прибытия в населённые пункты, где они проживали на момент опроса, — 3321 человек. Анализ распределения по брачному статусу и числу детей, прово- дился отдельно для мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Среди них выделялся возрастной интервал 40–49 лет. Респонденты были разделены на три группы: 1 — люди, которые родились в тех же городах и сёлах, где живут сейчас; 2 –родившиеся в других местах, но поселившиеся в этом населённом пункте в возрасте моложе 16 лет (как правило, их привезли родители); 3 — люди, которые переселились на своё нынешнее место жительства в возрасте 16 лет и старше.

Влияние миграции на семейное положение мужчин.

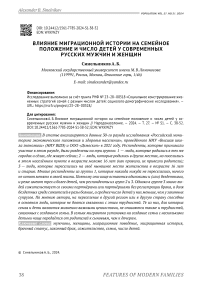

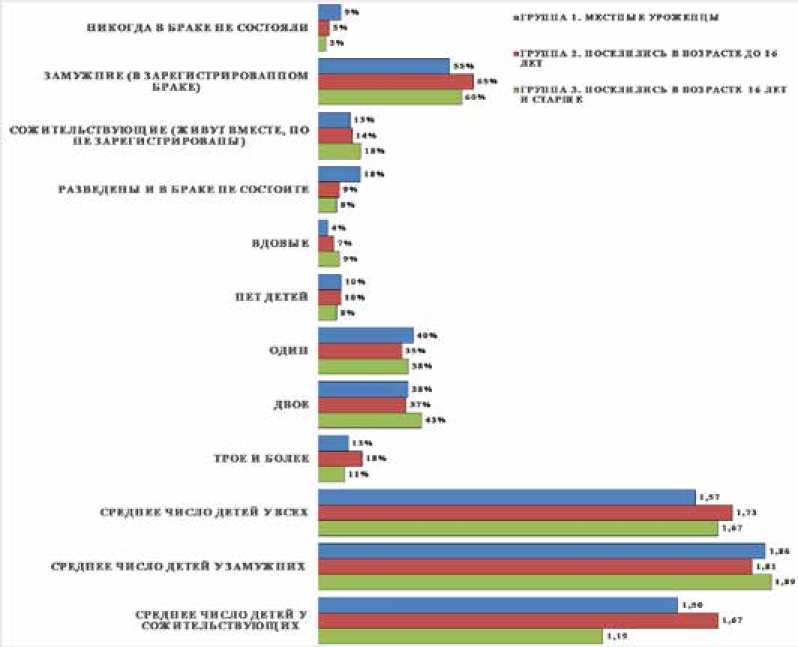

В группе 1 почти две пятых (39%) среди мужчин от 18 до 49 лет никогда не состояли в браке. Это почти в три раза больше, чем в группе 3 (14%) (рис. 1). Группа 2 занимает по этому показателю, который составляет 26%, промежуточное положение между группами 1 и 3. Доля разведённых среди мужчин в этих возрастах невелика, потому что очень многие из них создают новые семьи с регистрацией брака или без этого [6]. Но все же данный показатель заметно выше в группе 1 (7%), чем в группах 2 и 3, в которых доля разведённых составляет от 2 до 4%. В то же время женатые, то есть состоящие в законном браке, составляют менее половины в группе 1 (44%). В этой группе доля женатых лишь на 5% больше доли никогда не состоявших в браке, но заметно меньше, чем доля женатых в группе 2 (58%)

Рис. 1. Распределение русских мужчин от 18 до 49 лет по брачному статусу и числу детей, в % к числу респондентов в группе с данной миграционной историей Fig. 1. Distribution of Russian men aged 18–49 by marital status and number of children, as % of the number of respondents in the group with a given migration history

Источник: составлено автором по базе данных РМЭЗ-2021 (сумма долевых показателей не во всех группах равна 100% как из-за округлений до процентов без десятичных знаков, так и потому, что отдельные респонденты, число которых незначительно, не указали ни одного из представленных здесь вариантов брачного статуса).

и в группе 3 (54%). Пониженная доля женатых в группе 1 не компенсируется повышенной долей сожительствующих, которая составляет лишь 10%. Это примерно столько же, как и в группе 2 (11%), но почти в три раза меньше, чем в группе 3 (27%).

Чем больше холостых, тем больше и бездетных. Среди мужчин от 18 до 49 лет, которые никогда не состояли в браке, почти ни у кого нет и детей (97% в группе 1, 98% — в группе 2 и 94% — в группе 3). Среди всех мужчин в этих возрастах соответствующие показатели в этих же группах составляют 49%, 34% и 37%. В группе 1 бездетных даже больше, чем малодетных, то есть имеющих одного или двоих детей (46%, в том числе 26% однодетных и 20% двухдетных). В группах 2 и 3 большинство составляют малодетные. Доля многодетных, то есть имеющих трёх и более детей, невелика (10–11%), но все же в два раза больше, чем в группе 1 (5%). Среднее число детей в группе 1 составляет лишь 0,82, то есть меньше одного ребёнка. В группах 2 и 3 эти показатели несколько больше (1,24 и 1,09 соответственно), но тоже очень низкие. Среднее число детей у женатых больше, чем у всех мужчин, вместе взятых, но тоже невелико — 1, 51 в группе 1, 1,85 — в группе 2 и 1,48 — в группе 3. У сожительствующих эти показатели намного меньше. Они составляют менее одного ребёнка на одного мужчину: 0,76 в группе 1, 0,95 — в группе 2 и 0,83 — в группе 3. Однако речь идёт о респондентах в репродуктивных возрастах. Многие из них ещё будут иметь детей.

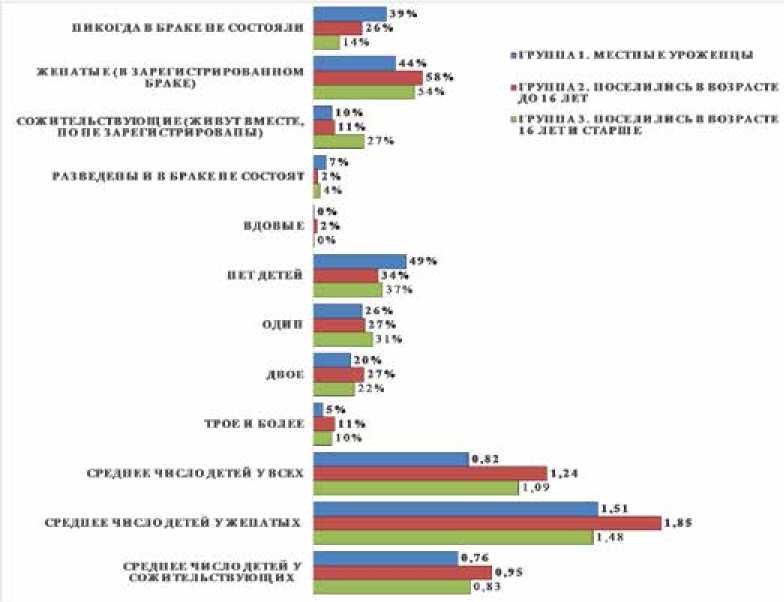

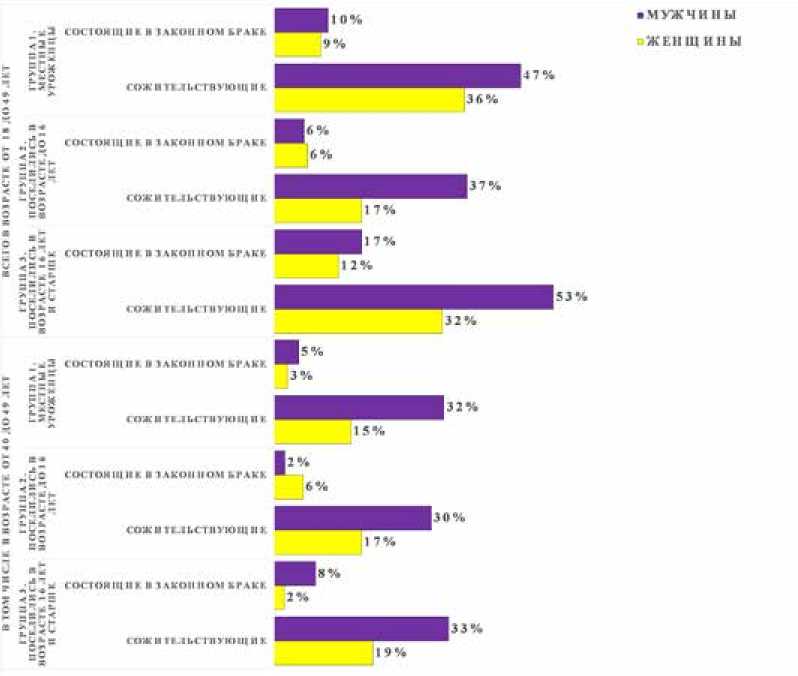

Характерные для широкого возрастного диапазона от 18 до 49 лет повышенные процентные доли холостых и разведённых в «оседлой» группе 1 по сравнению с «мигрантскими» группами 2 и 3 могут объясняться более поздним вступлением в брак, а также более длительным периодом между разводом и созданием новой семьи среди местных уроженцев по сравнению с приезжими, т.е. с группами 2 и 3. Но такая ситуация сохраняется и в конце этого диапазона, т.е. в интервале от 40 до 49 лет включительно, когда распределение по числу детей мало отличается от итогового к концу жиз- ненного пути, а структура по брачному статусу может в дальнейшем существенно измениться только из-за разводов или в результате овдовения, которое среди мужчин моложе 50 лет происходит редко. Данные по мужчинам в возрастах от 40 до 49 лет представлены на рис. 2.

Даже в возрасте 40–49 лет в группе 1 каждый седьмой мужчина (14%) никогда не был женат, каждый десятый (10%) разведён и не вступил в новый брак, каждый четвёртый (23%) не имеет детей. Это намного больше, чем в группах 2 и 3 (5–6% холостых, 4–7% разведённых и 12–17% бездетных соответственно). Доля многодетных в группе 1 составляет лишь 8%, что вдвое ниже, чем в группах 2 и 3 (16–19%). Доля сожительствующих в группах 1 и 2 составляет от 12 до 14%, в группе 3–28%, то есть в 2 раза больше. Среднее число детей, которое в этих возрастах уже близко к итоговому, в группе 1 составляет 1,29 у всех мужчин и 1,68 у женатых, в группе 2–1,80 и 2,07, в группе 3–1,49 и 1,76. Все эти показатели намного ниже уровня простого замещения поколений. Во всех группах сожительствующие имеют, в среднем, значительно меньше детей, чем женатые.

Влияние миграции на семейное положение женщин

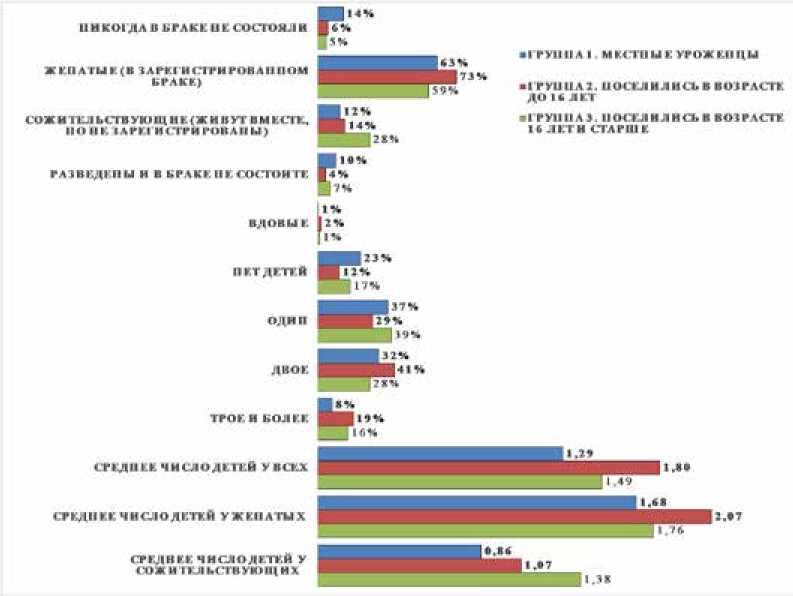

Распределение по брачному статусу среди женщин от 18 до 49 лет близко к соответствующему распределению среди мужчин в тех же возрастах (рис. 3). Но средний возраст вступления в брак у женщин на 2–3 года ниже, чем у мужчин. Поэтому, среди женщин меньше никогда не состоявших в браке, чем среди мужчин из соответствующих групп. Однако в случае развода женщины с детьми имеют меньше возможностей вновь вступить в брак, чем их бывшие супруги, и доля разведённых среди женщин несколько больше, чем среди мужчин.

Отчасти из-за более раннего вступления в брак и соответственно большей средней продолжительности пребывания в браке доля бездетных среди женщин от 18 до 49 лет меньше, а среднее число детей —

Рис. 2. Распределение русских мужчин от 40 до 49 лет по брачному статусу и числу детей, в % к числу респондентов в группе с данной миграционной историей Fig. 2. Distribution of Russian men aged 40–49 by marital status and number of children, as % of the number of respondents in the group with a given migration history

больше, чем у мужчин. В отличие от холостых мужчин, не так уж мало женщин, которые никогда не состояли в браке, но все же имеют детей. Их доля среди незамужних составляет 14% в группе 1, 21% — в группе 2 и 10% — в группе 3. Правда, почти у всех из этих незамужних матерей есть только один ребёнок.

В первой группе среднее число детей составляет 1,13 у всех и 1,64 у замужних и 1,14 — у сожительствующих, во второй группе — 1,43, 1,71 и 1,63, в третьей — 1,27, 1,63 и 1,00. В первой и третьей группах сожительствующие имеют гораздо меньше детей, чем замужние. В третьей группе разница между замужними и сожительствую- щими составляет лишь 0,08. Это меньше статистической погрешности. Следует иметь в виду, что в число детей входят и рождённые от бывших супругов или партнёров. В сожительствах такие ситуации имеют место намного чаще, чем в законных браках. Многие разведённые женщины (да и мужчины), имеющие детей, создают новую семью без регистрации брака. Хотя сожительство, которое ради приличия обычно называют «гражданским браком», широко распространено в нашей стране и считается социально приемлемой формой семейного положения, оно намного чаще практикуется теми, кто когда-то прошёл через развод, чем теми, у кого не было такого опыта.

Рис. 3. Распределение русских женщин от 18 до 49 лет по брачному статусу и числу детей, в % к числу респондентов в группе с данной миграционной историей

Fig. 3. Distribution of Russian women aged 18–49 by marital status and number of children, as % of the number of respondents in the group with a given migration history

Источник: составлено автором по базе данных РМЭЗ-2021 (сумма долевых показателей не во всех группах равна 100% так как отдельные респонденты, число которых незначительно, не указали ни одного из представленных здесь вариантов брачного статуса).

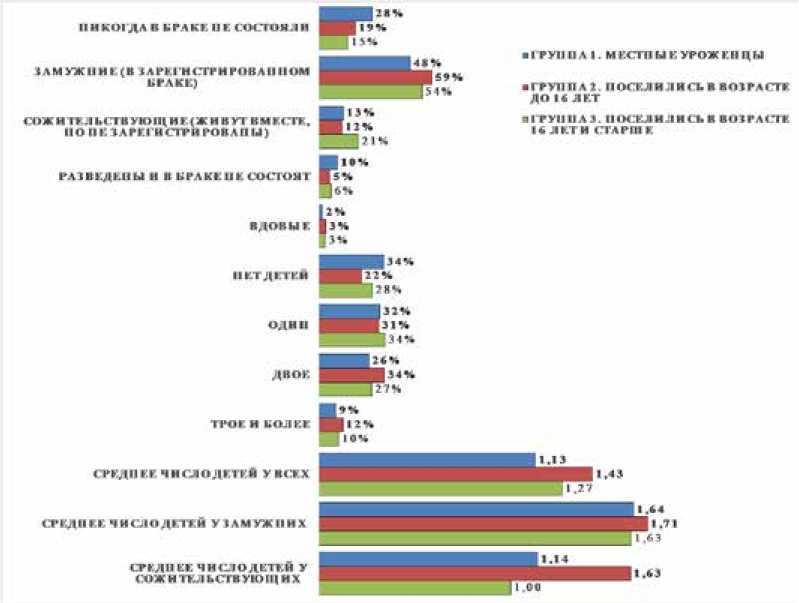

По данным опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» (ФОМ) 1–3 июля 2022 г. (1500 респондентов из 104 населённых пунктов на территории 53 субъектов РФ), среди мужчин и женщин, состоящих в зарегистрированном браке, только 19% имели опыт развода, а среди живущих вместе без регистрации и считающих себя супругами — 50%2. У женщин в возрасте 40–49 лет среднее число детей очень близко к итоговому. Расчёты на основании возрастных коэффициентов рождаемости показывают, что к моменту дости- жения верхней границы репродуктивного возраста (50 лет) оно может увеличиться не более, чем на 0,02–0,03 пункта. Структура по брачному статусу, существующая в этом возрастном интервале, в дальнейшем может меняться, причем не в лучшую сторону, главным образом из-за прекращения браков в результате их распада или смерти мужей. Распределение женщин 40–49 лет по брачному статусу и по числу детей представлено на рис. 4.

В этом возрасте доля никогда не состоявших в браке среди женщин заметно меньше, чем среди мужчин. Однако среди женщин, так же, как и среди мужчин, первич-

Рис. 4. Распределение русских женщин от 40 до 49 лет по брачному статусу и числу детей, в % к числу респондентов в группе с данной миграционной историей

Fig. 4. Distribution of Russian women aged 40–49 by marital status and number of children, as % of the number of respondents in the group with a given migration history

Источник: составлено автором по базе данных РМЭЗ-2021. (сумма долевых показателей не во всех группах равна 100%, так как отдельные респонденты, число которых незначительно, не указали ни одного из представленных здесь вариантов брачного статуса).

ное окончательное безбрачие в группе 1 встречается гораздо чаще, чем в группах 2 и 3 (9% против 5% и 3% соответственно). То же самое относится и к вторичному безбрачию после развода. Среди женщин этого возраста разведены и не состоят в новом браке 18% в 1-й группе против 8–9% во 2-й и 3-й группе. Эти показатели заметно выше, чем у мужчин-ровесников из тех же групп. В этом возрасте первичное безбрачие чаще встречается у мужчин, а вторичное — у женщин, причём не только после разводов, но и после смерти супругов. Доля вдов (не считая вновь вступивших в брак)

в 1-й группе (4%) заметно меньше, чем во 2-й (7%) и особенно в 3-й (9%, т.е. почти каждая десятая). Уровень смертности среди мужчин в возрастах 40–49 лет весьма высок, особенно в тех регионах с неблагоприятными условиями для нормальной жизни, откуда уезжают мигранты. К тому же у многих женщин этого возраста мужья старше их, то есть подвержены более высокому риску смертности. Овдовевшие женщины в возрастах старше 40 лет часто переезжают поближе к своим взрослым детям, которые в своё время уехали в другие города и регионы.

В группах 1 и 2 сожительство среди женщин 40–49 лет встречается примерно так же часто (13–14%), как и у мужчин (12–14%). В группе 3 сожительницы составляют 18%. Это лишь на 4–5% выше, чем в других группах женщин (различия не значимы), но на 10% меньше, чем среди мужчин из той же 3-й группы (28%). Доля бездетных среди женщин 40–49 лет составляет 10% в 1-й и 2-й группах и 8% в 3-й группе. Это меньше, чем среди мужчин из тех же групп, которые являются их ровесниками. Дело не только в том, что среди мужчин больше тех, кто никогда не вступает в брак, но и в том, что мужчины в таких случаях почти никогда не имеют детей, а женщины, которые не могут или не хотят выходить замуж, часто все-та-ки желают стать матерями и рожают «для себя» детей от сожителей или даже от случайных связей. Лишь немногим более чем у каждого из десятого из холостых мужчин в этом возрасте есть дети (11%), а среди их незамужних ровесниц — у каждой второй (51%). Эти данные относятся ко всем мужчинам и всем женщинам данного возраста, независимо от их миграционной истории, так как число никогда не состоявших в браке респондентов в отдельных группах недостаточно велико для того, чтобы рассчитывать долю бездетных среди них.

Влияние миграции на бездетность и многодетность

Многие из приезжих мужчин вступают в брак или сожительствуют с местными женщинами старше себя, у которых есть как своё жилье, так и дети. Эти женщины не всегда способны иметь ещё детей из-за проблем со здоровьем. Кроме того, сожительницы могут подозревать своих партнёров в корыстных намерениях, прежде всего в отношении жилья, из-за чего не регистрируют брак и не рожают детей. Поэтому среди приезжих мужчин очень многие остаются в статусе сожительствующих даже к 40 или 50 годам. Среди сожительствующих мужчин много бездетных, в том числе и в этом возрасте.

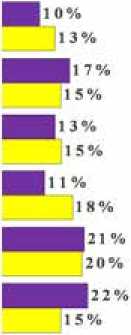

Местные мужчины тоже далеко не всегда доверяют своим приезжим сожительницам, которые могут быть заинтересованы в браке с ними по прагматическим мотивам. Многие из этих женщин рожают детей без согласия своих сожителей. Таким путём часто (но не всегда), удаётся предотвратить разрыв отношений и даже добиться регистрации брака. Среди сожительствующих женщин во всех группах бездетность распространена значительно меньше, чем среди сожительствующих мужчин, но все же гораздо больше, чем среди замужних женщин (рис. 5).

Среди сожительствующих пар многодетность распространена меньше, а дети являются общими реже, чем среди законных супругов. Поэтому дифференциацию частоты многодетности в зависимости от пола и миграционной истории респондентов имеет смысл рассматривать прежде всего для зарегистрированных браков (рис. 6). Доля имеющих трех и более детей среди женатых мужчин от 40 до 49 лет в группах 2 и 3 составляет 21–22%. Это в два раза больше, чем в группе 1 (11%). У замужних женщин различия между тремя группами женщин меньше статистической погрешности: в группе 1 этот показатель равен 18%, в группе 2–20%, в группе 3–15%.

Межпоколенная преемственность многодетного отцовства и материнства в контексте миграционной истории семей и индивидов

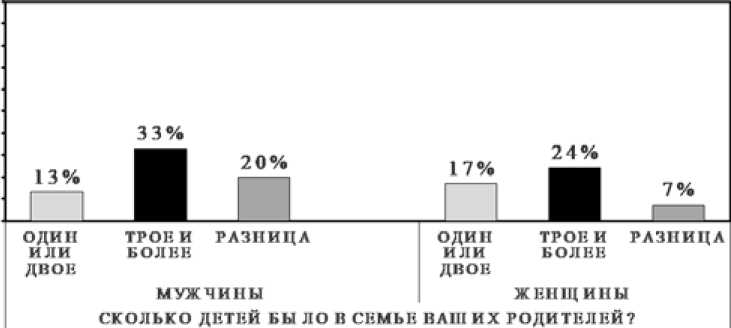

По данным исследования ценностей семейно-детного образа жизни (Се-ДОЖ-2019), проведённого в 2018–2019 гг. кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ при участии автора этой статьи и охватившего более 1200 семейных пар (независимо от регистрации брака) [7], среди мужчин в возрасте от 46 до 60 лет, которые родились и выросли в малодетных семьях (с одним или двумя детьми), только 13% сами имеют трех и более детей. А среди мужчин, чьи родители имели трех и более детей, 33% стали многодетными отцами. Среди женщин,

Рис. 5. Доля не имеющих детей, в % к числу состоящих в законном браке и сожительствующих респондентов в группе русских мужчин и женщин соответствующего возраста с данной миграционной историей

Fig. 5. Share of childless respondents as % of those legally married and cohabitants in the group of Russian men and women of the corresponding age with a given migration history Источник: составлено автором по базе данных РМЭЗ-2021.

происходящих из семей с одним или двумя детьми, многодетными матерями стали 17%, а среди воспитанных в многодетных семьях — 24%. Различия между шансами выходцев из малодетных и многодетных семей на то, чтобы стать многодетными родителями статистически значимы как у мужчин (p < 0,001), так и у женщин (p < 0,05). Но у женщин это различие составляет только 7%, а у мужчин — 20%, то есть в три раза больше (рис. 7).

Гипотеза № 1 о различиях по семейному положению между мигрантами и местными уроженцами подтвердилась. Как среди земляков мигрантов, которые никуда не уезжали, так и среди коренных жителей регионов, куда они переехали, есть много людей, не желающих ничего менять в своей жизни, поскольку изменения (в том числе вступление в брак и рождение детей) часто связаны с неудобствами. Многие мужчины и женщины, которые всегда поступают только так, как сами хотят, игнорируя интересы близких им людей, вообще остаются одинокими, либо сожительствуют или даже вступают в брак, но не имеют детей, либо не мо- гут наладить отношения с супругами и партнёрами, что приводит к распаду семьи. Конечно, не все местные уроженцы и даже не большинство из них ведут себя таким образом, но они поступают так чаще, чем мигранты, которые не боятся трудностей.

Гипотеза № 2 частично подтвердилась в отношении брачного статуса, но не в от- ношении числа детей. Люди, которые в детстве переселились в другие населённые пункты вместе с родителями, по некоторым из показателей семейного положения оказались либо ближе к тем, которые, будучи уже взрослыми, сами приняли и реализовали решение о миграции, чем к местным

I РУН ПЛ I . МЕС ГП Ы I. УРОЖЕН цы

I РУ1М1ЛГ ПОСЕЛИЛИСЬ В НО! ГАСТЕ ДО 16 ЛЕТ

I ГУП ИЛЗ. поселились Н ВОЗРАСТЕ I# ЛЕТИ СТА Г III Е

I РУП ИЛЬ М ЕСЛИ ы К У РОЖ ЕII цы

ГРУППА 2. ПОСЕЛИЛИСЬ В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ

I РУП И ЛЭ. ПОСЕЛИЛИСЬ 11 НОТ РАСТЕ 16 ЛЕТ II СЛАГП1 Е

■МУЖЧИНЫ ЖЕНЩ ИНЫ

1 00%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

1 0%

0%

Рис. 6. Доля имеющих 3 и более детей, в % к числу респондентов в группе русских женатых мужчин и замужних женщин соответствующего возраста с данной миграционной историей

Fig. 6. Share of respondents having 3 or more children as % of those in the group of legally married Russian men and women of the corresponding age with a given migration history Источник: составлено автором по базе данных РМЭЗ-2021.

Рис. 7. Доля имеющих 3 и более детей среди мужчин и женщин в возрасте от 46 до 60 лет, состоящих в законном браке или в сожительстве, в зависимости от числа детей в семьях их родителей, %

Fig. 7. Share of men and women aged 46–60 having 3 or more children and being in legal marriage or cohabitation, depending on the number of children in their parents’ families, % Источник: расчёты по базе данных СеДОЖ-2019.

уроженцам, либо резко отличаются и от тех, и от других.

Гипотеза № 3 подтвердилась. Миграция иначе влияет на брачное и репродуктивное поведение у мужчин, чем у женщин. Многие из одиноких мигрантов образуют пары с местными жителями, в том числе и ради решения жилищной проблемы. Поэтому большая разница в возрасте и наличие детей у местных далеко не всегда мешает приезжим создавать семьи с ними. В наше время законному браку часто предшествует продолжительное сожительство [8, с. 50–78]. Но многие сожительствующие не доверяют друг другу. Поэтому они не оформляют свои отношения в ЗАГСе и не решаются на рождение детей. Особенно часто такое недоверие проявляют местные по отношению к приезжим. Установление причин широкой распространённости сожительств в нашей стране не было задачей этой статьи, но анализ данных показал, что на это сильно влияет миграция.

Даже если у сожительствующей пары есть общие дети, её шансы на распад намного больше, чем у законных супругов с родными для них обоих детьми, но все же значительно меньше, чем у законных супружеских пар, которые не имеют общих детей. По данным исследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе»), проведённого в России в 2004– 2011 гг. в рамках международной программы Generation and Gender, среди брачнопартнёрских союзов, возникших в 1990– 1999 гг., распались до момента опроса (независимо от того, был ли этот союз официально расторгнут) 68% законных супружеских пар без общих детей и 28% — с детьми, а среди сожительствующих пар соответственно 88% и 44%. [8, с. 106]. Дети — более важное препятствие к разрыву отношений между их родителями, чем регистрация брака. По данным опроса ВЦИОМ, проведённого в 2021 г., на вопрос «Представьте себе пару, которая решила развестись. На Ваш взгляд, что может им помешать это сделать?» респонденты, которые могли одновременно выбрать хоть все перечисленные в анкете помехи, препятствующие рас- торжению брака, чаще всего (31%) указывали на невозможность «поделить» детей между родителями 3.

Чем больше масштабы внутренней миграции, тем больше в стране людей, которые не опасаются трудностей, связанных с адаптацией к условиям жизни на новом месте. Многие из них не боятся и других изменений в своей жизни, включая создание, увеличение и сохранение семьи, хотя это сулит для них немало проблем. Приезжие реже остаются безбрачными и бездетными, но чаще создают многодетные семьи, чем местные уроженцы. Эти особенности семейно-демографического поведения нередко наследуются детьми мигрантов, которых родители привезли с собой в том возрасте, когда формируются установки на семейно-детный или, напротив, на одиночно-холостяцкий образ жизни. Они не сталкиваются с проблемами адаптации к условиям жизни в чужом городе или регионе, которые уже решили их родители и которые приходится решать взрослым одиноким мигрантам.

Если мигранты привезли с собой детей и решили все проблемы адаптации, то, когда их дети становятся взрослыми, они имеют лучшие условия для вступления в брак и рождения нескольких детей, чем мигранты, которые приехали, уже будучи взрослыми, но ещё не имея своей семьи. Поэтому доля состоящих в законном браке и среднее число детей в группе 2 больше, не только чем в группе 1, но и чем в группе 3. Но у мужчин эти различия между группами весьма заметны, а у женщин они невелики и статистически не значимы. Если приезжие мужчины и женщины ещё не имеют семьи, то и тем, и другим, приходится самостоятельно преодолевать немалые трудности, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни. Но если мигрируют целые семьи, то во многих из таких случаев мужья сперва приезжают одни и самостоятельно решают проблемы, связанные с устройством на новом месте, а после этого перевозят к себе жён и детей.

Если масштабы внутренней миграции увеличатся, это может быть симптомом роста готовности людей к изменениям в своей жизни. При этом возможно и некоторое повышение рождаемости, но не до уровня простого замещения поколений. Среднее число детей у внутренних переселенцев больше, чем у местных уроженцев, но намного меньше этого уровня, который может быть достигнут если многодетных семей станет в несколько раз больше как среди местных уроженцев, так и среди внутренних мигрантов.

Среди всех национальностей, вместе взятых, приезжие отличаются от местных уроженцев не только меньшим процентом бездетных, но и более высокой долей имеющих трех и более детей, в том числе и потому, что многие мигранты являются выходцами из государств Центральной Азии и северокавказских республик РФ, где широко распространена многодетность. Среди русских мигрантов доля многодетных в 2-й и 3-й группах женатых респондентов тоже больше, чем в 1-й, но явно недостаточна для замещения поколений. Почти во всех регионах РФ с преимущественно русским населением среднее число детей на одну женщину меньше двух [4; 5]. Миграция из одних этих регионов в другие мало влияет на рождаемость по стране в целом. Однако и внутри России мигрантами часто становятся жители сел, поселков городского типа и небольших городов, где рождаемость выше, чем в больших городах, куда они переселяются.

Доля многодетных среди женатых мужчин от 40 до 49 лет, прибывших на нынешнее место жительства в детстве вместе с родителями, почти такая же, как среди их ровесников, которые переселились на новое место уже будучи взрослыми (рис. 6). Это может означать, что и те, и другие унаследовали родительские установки на число детей. Хотя не надо преувеличивать степень этой преемственности. По данным СеДОЖ-2019, даже среди состоящих в браке или в сожительстве людей в возрасте от 46 до 60 лет, которые родились и вырос- ли в многодетных семьях, подавляющее большинство (67% мужчин и 76% женщин) имеют не более двух детей. Вероятность стать многодетными родителями зависит и от многих других факторов, которые еще предстоит установить в процессе дальнейших социологических исследований, в том числе и от готовности к преодолению затруднений, включая и проблемы, связанные с миграцией.

Заключение

Чем больше масштабы внутренней миграции, тем больше в стране людей, которые не опасаются трудностей, связанных с адаптацией к условиям жизни на новом месте. Многие из них не боятся и других изменений в своей жизни, включая создание, увеличение и сохранение семьи, хотя это создаёт для них немало проблем. Анализ данных исследований показал, что приезжие реже остаются безбрачными и бездетными и чаще создают многодетные семьи, чем местные уроженцы. Эти особенности демографического поведения мигрантов часто наследуются их сыновьями, но не теми, которые родились на новом месте, когда семья уже адаптировалась к местным условиям, а теми, кого родители привезли с собой в том возрасте, когда формируются установки на то или иное поведение во взрослой жизни.

Среднее число детей у внутренних переселенцев больше, чем у местных уроженцев. Различия по числу детей между местными и приезжими среди мужчин больше, чем среди женщин. Многие мужчины сперва переезжают одни и самостоятельно решают проблемы, связанные с устройством на новом месте, а после этого к ним присоединяются жены и дети. Если масштабы внутренней миграции увеличатся, это может быть симптомом роста готовности людей к изменениям в своей жизни. При этом возможно и некоторое повышению рождаемости, но не до уровня простого замещения поколений.

Основные меры демографической политики в России сводятся к помощи мате- рям с детьми, а не семьям в полном составе. Это основано на убеждении, что создание многодетных семей зависит почти исключительно от жён и матерей, а роль мужей и отцов второстепенна. Согласно закону о материнском (семейном) капитале, распоряжаться им могут лишь женщины. Судя по приведённым выше данным, формирование многодетных семей зависит от отцов не меньше, чем от матерей. Следует найти такие стимулы, которые могут повлиять на решения мужчин о том, сколько детей должно быть в их семьях. Если дети рождены в браке, а их отцы не в разводе c матерями, то надо дать им право распоряжаться материнским капиталом наряду с жёнами, чтобы повысить авторитет мужей и отцов в семьях, а мужчин — в обществе [9, с. 363–365].

Еще важнее дать родителям, особенно отцам, возможность самим лучше обеспечивать свои семьи, а не рассчитывать лишь на помощь государства. Многодетным родителям, особенно если они являются единственными кормильцами семьи, следует предоставить значительные налоговые льготы. Семья должна полагаться прежде всего на собственные силы.

Список литературы Влияние миграционной истории на семейное положение и число детей у современных русских мужчин и женщин

- Волан, С. Рождаемость во Франции - самая высокая в Европе. Причина в иммигрантах? / С. Волан, Ж. Пизон, Ф. Эран // Демографическое обозрение. - 2020. - Т. 7. - № 1. - С. 118-126. ;. DOI: 10.17323/demreview.v7i1.10823 EDN: KNZFQT

- Volant S., Pison G., Héran F. Rozhdaemost' vo Frantsii - samaya vysokaya v Yevrope. Prichina v immigrantakh? [French fertility is the highest in Europe. Because of its immigrants?]. Demograficheskoje obozrenije [Demographic Review]. 2020. Vol. 7. No. 1. P. 118-126. 10.17323/demreview.v7i1.10823 (in Russ.). DOI: 10.17323/demreview.v7i1.10823(inRuss.)

- Вишневский, А. Г. Демографическая история и демографическая теория / А. Г. Вишневский. - Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. - 368 с. ;. DOI: 10.17323/978-5-7598-1706-2 EDN: MHXEMG

- Vishnevsky A. G. Demograficheskaya istoriya i demograficheskaya teoriya: kurs lektsij. [Demographic History and Demographic Theory. Course of lectures] Moscow. Izd. dom Vysshej shkoly ekonomiki [HSE Publishing House]. 2019. 368 p. (in Russ.).

- Казенин, К. И. Влияние миграции на рождаемость: сопоставление имеющихся гипотез на материале Северного Кавказа / К. И. Казенин // Народонаселение. - 2018. - Т. 21. - № 1. - С. 48-59. ;. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-1-04 EDN: XQCXJJ

- Kazenin K. I. Vliyanie migratsii na rozhdaemost': sopostavlenije imeyushchihsya gipotez na materiale Severnogo Kavkaza [Impact of migration on fertility: key hypotheses facing evidence from North Caucasus]. Narodonaselenie [Population]. 2018. Vol. 21. No. 1. P. 48-59. (in Russ.). EDN: XQCXJJ

- Кишенин, П. А. Региональная дифференциация рождаемости в Российской Федерации: оптика реальных поколений / П. А. Кишенин. - Демографическое обозрение. - 2023. - Т. 10. - № 4. - С. 86-120. ;. DOI: 10.17323/demreview.v10i4.18810 EDN: SKYDAW

- Kishenin P. A. Regional'naya differentsiatsiya rozhdaemosti v Rossijskoj Federatsii: optika real'nyh pokolenij. [Regional differentiation of fertility in the Russian Federation: cohort perspectives]. Demograficheskoje obozrenije [Demographic Review]. 2023. Vol. 10. No. 4. P. 86-120. 10.17323/demreview.v10i4.18810 (in Russ.). DOI: 10.17323/demreview.v10i4.18810(inRuss.)

- Синельников, А. Б. Преемственность многодетности от поколения к поколению / А. Б. Синельников // Социология. - 2023. - № 5. - С. 33-50. EDN: PYZLFH

- Sinelnikov A. B. Prejemstvennost' mnogodetnosti ot pokoleniya k pokoleniyu. [The succession of having many children from generation to generation]. Sotsiologiya. [Sociology]. 2022. No. 6. P. 33-50. (in Russ.).

- Захаров, С. В. Рождаемость в повторных союзах в России: позволяет ли вступление в новый супружеский союз достичь идеала двухдетной семьи? / С. В. Захаров, Е. В Чурилова, В. С. Агаджанян // Демографическое обозрение. - 2016. - Т. 3. - № 1. - С. 35-51. ;. DOI: 10.17323/demreview.v3i1.1762 EDN: WFEIZP

- Zakharov S. V., Churilova E. V., Aghajanyan V. S. Rozhdaemost' v povtornykh soyuzakh v Rossii: pozvolyajet li vstuplenije v novyj supruzheskij soyuz dostich' ideala dvukhdetnoj sem'i? [Fertility in higher-order marital unions in Russia: does a new partnership allow for the realization of the two-child ideal?]. Demograficheskoje obozrenije [Demographic Review]. 2016. Vol. 3. No. 1. P. 35-51. 10.17323/demreview.v3i1.1762 (in Russ.). DOI: 10.17323/demreview.v3i1.1762(inRuss.)

- И вместе, и врозь: социология взаимных представлений супругов по результатам социологических исследований / отв. ред. А. И. Антонов. - Москва: У Никитских ворот, 2022. - 272 с. EDN: JHDLWS

- I vmeste, i vroz': sotsiologiya vzaimnykh predstavlenij suprugov (po rezul'tatam sotsiologicheskih issledovanij) [Both Together and Apart: Sociology of Mutual Representations of Spouses According to the Results of Sociological Research)]. Ed. A. I. Antonov. Moscow. Izdatel'stvo "U Nikitskih vorot" [Publishing house At the Nikitsky Gate]. 2022. 272 p. (in Russ.).

- Население России 2019: двадцать седьмой ежегодный демографический доклад / отв. ред. С. В. Захаров; НИУ "Высшая школа экономики". - Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. - 344 С. ;. DOI: 10.17323/978-5-7598-2554-8 EDN: FKJKMO

- Naselenie Rossii 2019: dvadtsat' sed'moj ezhegodnyj demograficheskij doklad. [Russia's Population in 2019: 27th Annual Demographic Report]. Executive editor S. V. Zakharov. NIU "Vysshaya shkola ekonomiki" [Higher School of Economics]. Moscow. Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki [HSE Publishing House]. 2022. 344 p. (in Russ.).

- Синельников, А. Б. Браки и разводы в современном обществе: социологический анализ / А. Б. Синельников. - Москва: Перо, 2022. - 392 с. EDN: BQQGDE

- Sinelnikov A. B. Braki i razvody v sovremennom obshchestve: sotsiologicheskij analiz [Marriages and Divorces in Modern Society: Sociological Analysis]. Moscow. Pero [Pero Publishing House]. 392 p. (in Russ.).