Влияние миграционных процессов на воспроизводство населения регионов России

Автор: Савельев А.В.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 4 (31), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется насущная для России проблема миграции. Наглядно показана одна из ключевых причин необходимости проведения активной миграционной политики. Также рассматривается вопрос: почему Россия находится в состоянии острой нехватки рабочей силы?

Миграция, сальдо миграции, естественный прирост населения, рабочая сила

Короткий адрес: https://sciup.org/142178902

IDR: 142178902

Текст научной статьи Влияние миграционных процессов на воспроизводство населения регионов России

На современном этапе развития перед Россией все более остро встает вопрос о миграционных процессах. Внутри страны он связан с перемещением населения в центральные районы России; с внешнеэкономической точки зрения – с оттоком населения в страны дальнего зарубежья и массовой иммиграцией из стран СНГ.

Само понятие миграции настолько избито, что В.А. Ионцев говорит о том, что количество определений миграции населения равно количеству авторов этих определений. Исследуя отечественные публикации, он насчитал 36 различных трактовок данного понятия [1].

В рамках данной статьи мы остановимся на следующем определении миграции: «миграция – это территориальное перемещение лиц, сопровождаемое изменением места жительства» [2].

Разные ученые выделяют разные причины миграции, хотя в некоторых, например в экономических, их мнения совпадают. Мы же в рамках статьи обратимся к Э. Равенштейну, поскольку ему удалось одному из первых еще в XIX в. вывести 11 законов миграции [3]: 1) миграций осуществляется больше всего на короткие расстояния; 2) миграция происходит шаг за шагом, т.е. постепенно; 3) миграции на значительные расстояния в основ- ном направляются в крупные промышленные или торговые центры; 4) каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток; 5) городские жители в миграционном плане менее подвижны относительно населения сельских районов; 6) в международной миграции более активны мужчины, а во внутренней – женщины; 7) семьи редко мигрируют за пределы своей страны, большинство мигрантов представляют взрослое население; 8) в большей степени рост крупных городов обусловлен не естественным приростом, а миграцией населения; 9) с развитием торговли, промышленности, а особенно с развитием транспорта, масштабы миграции возрастают; 10) основная масса мигрантов из сельской местности направляется в крупные торговые и промышленные центры; 11) определяющими причинами миграции являются экономические. Приведенные законы достаточно универсальны, а сформулированы они были на основании миграции в Северной Америке и Великобритании.

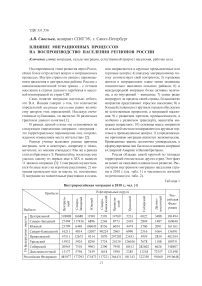

Россия обладает самой крупной по площади территорией относительно других стран. Этот факт не может не оказывать влияние на ее развитие. Рассмотрим внутреннюю миграцию населения страны в 2010 г. (см. табл. 1) и численность жителей по регионам (см. табл. 2).

Таблица 1

|

Прибыло Выбыло |

В федеральные округа |

Российская Федерация |

|||||||

|

О у |

1 зя о S Рч К О ^ m cd О cd m |

>S 2 |

>S 1 s о К ад 8 и § W |

й ^ 5S о S К Q к |

)S S о |

)S S S и |

)S 3 5 ” cd « g CQ |

||

|

Центральный |

318008 |

16680 |

11901 |

5393 |

14769 |

5233 |

6022 |

3488 |

381494 |

|

Северо-Западный |

27494 |

117456 |

6896 |

2246 |

8773 |

2439 |

2849 |

1487 |

169640 |

|

Южный |

23799 |

6440 |

106043 |

8556 |

6054 |

4474 |

3706 |

2091 |

161163 |

|

Северо-Кавказский |

16211 |

4814 |

12007 |

90224 |

2965 |

6990 |

2316 |

1064 |

136591 |

|

Приволжский |

47511 |

12675 |

9314 |

3070 |

297283 |

23453 |

5959 |

2839 |

402104 |

|

Уральский |

15932 |

5924 |

8290 |

3724 |

21039 |

126056 |

7678 |

1108 |

189751 |

|

Сибирский |

20945 |

7510 |

9963 |

2390 |

7958 |

10413 |

282602 |

6626 |

348407 |

|

Дальнево сточный |

15177 |

5794 |

7459 |

1618 |

5590 |

2285 |

11218 |

72357 |

121498 |

|

Российская Федерация |

485077 |

177293 |

171873 |

117221 |

364431 |

181343 |

322350 |

91060 |

1910648 |

Численность населения в 2010 г., тыс. чел. [4]

Таблица 2

|

Российская Федерация |

142905 |

|

Центральный федеральный округ |

38438 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

13584 |

|

Южный федеральный округ |

13857 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

9497 |

|

Приволжский федеральный округ |

29900 |

|

Уральский федеральный округ |

12083 |

|

Сибирский федеральный округ |

19254 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

6292 |

Внутрироссийская миграция в 2010 г., чел. [4]

Данная таблица ярко демонстрирует дисбаланс размещения населения страны на ее территориях. Если мы сравним «точки экстремума» – Центральный и Дальневосточный федеральные округа, то увидим, что при бóльших территориях

Дальневосточного округа в нем проживает в 6 раз меньше людей.

Для ясности процессов внутренней миграции, определим, как они влияют на прирост и убыль населения в федеральных округах.

Таблица 3

Сальдо внутренней миграции

|

Федеральный округ |

Сальдо внутренней миграции, чел. |

Сальдо внутренней миграции, % от численности населения округа |

|

Центральный |

103583 |

0,00269 |

|

Северо-Западный |

7653 |

0,00056 |

|

Южный |

10710 |

0,00077 |

|

Северо-Кавказский |

–19370 |

–0,00203 |

|

Приволжский |

–37673 |

–0,00126 |

|

Уральский |

–8408 |

–0,00069 |

|

Сибирский |

–26057 |

–0,00135 |

|

Дальневосточный |

–30438 |

–0,00484 |

Как мы можем видеть, во внутренней миграции прирост населения наблюдается всего в трех федеральных округах: Центральном, СевероЗападном и Южном. Из них бóльшая часть мигрантов направлена в Центральный федеральный округ, что может способствовать развитию регионов округа посредством подпитки новыми трудовыми ресурсами. В Северо-Западном и Южном округах не столь велик показатель положительного сальдо внутренней миграции. Но он присутствует, а это значит, что они являются привлекательными для населения.

В остальных пяти федеральных округах эффект внутренней миграции отрицателен. Это в первую очередь говорит о том, что люди больше не имеют желания находиться в этих регионах. А если мы посмотрим на карту России, то увидим, что это более 2/3 территории страны. Особенно активно люди мигрируют из Дальневосточного федерального округа. Это крайне негативно ска- зывается на развитии региона с таким выгодным геополитическим положением и обилием природных ресурсов.

Рассмотрим естественный прирост и убыль населения в федеральных округах (см. табл. 4). Из данных таблицы видно, что всего в двух федеральных округах наблюдается естественный прирост населения: Северо-Кавказском и Уральском. В Северо-Кавказском округе показатель достаточно высок – 8,7 чел. Но причина этого кроется не в социально-экономической развитости региона, а в издавна сложившихся и устоявшихся традициях. В шести федеральных округах наблюдается естественная убыль населения. Это не может не пугать: очевидно, что коренное население страны вымирает. Данный отрицательный показатель оказывает и будет оказывать в будущем пагубное влияние на социальноэкономическое развитие как в страны в целом, так и регионов в частности.

Таблица 4

Естественный прирост населения России по федеральным округам [6]

|

Территория |

Естественный прирост, чел. |

Естественный прирост (на 1000 чел.) |

|

Российская Федерация |

–239568 |

–1,7 |

|

Центральный федеральный округ |

–173207 |

–4,5 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

–47913 |

–3,5 |

|

Южный федеральный округ |

–30807 |

–2,3 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

82031 |

8,7 |

|

Приволжский федеральный округ |

–78926 |

–2,6 |

|

Уральский федеральный округ |

13791 |

1,1 |

|

Сибирский федеральный округ |

–851 |

–0,1 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

–3686 |

–0,6 |

Сопоставим сальдо внутренней миграции с естественным приростом или убылью населения по федеральным округам (см. табл. 5).

В Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах отрицательный показатель внутренней миграции компенсируется естественным приростом. Можно заключить, что эти два округа не нуждаются остро в заимствовании трудовых ресурсов для своего развития. В остальных округах естественная убыль населения не только не компенсируется эффектом внутренней миграции, но зачастую накладывается на его отрицательный показатель, что усугубляет сложившуюся ситуацию.

Таблица 5

|

Федеральный округ |

Внутренний показатель прироста населения, чел. |

Внутренний показатель прироста населения, % |

|

Центральный |

–69624 |

–0,00181 |

|

Северо-Западный |

–40260 |

–0,00296 |

|

Южный |

–20097 |

–0,00145 |

|

Северо-Кавказский |

62661 |

0,00660 |

|

Приволжский |

–116599 |

–0,00390 |

|

Уральский |

5383 |

0,00045 |

|

Сибирский |

–26908 |

–0,00140 |

|

Дальневосточный |

–34124 |

–0,00542 |

Внутренний показатель прироста населения

Все приведенные выше данные говорят о том, что Российская Федерация на данном этапе своего развития нуждается во внешнем контролируемом миграционном потоке. Представляется невозможным восстановить баланс воспроизводства населения на всей территории страны в ближайшее время, опираясь только на свои силы. Однако нельзя забывать, что неконтролируемая миграция будет только усугублять сложившуюся ситуацию.

Предлагаем следующие меры, способные оказать положительный эффект на существующее положение большинства регионов: наладить четкую, основанную на взаимной связи с предприятиями, внешнюю миграцию рабочей силы для поддержания социально-экономического развития; разработать механизм в регионах с более низкими показателями, при котором внутренний мигрант обеспечивается при трудоустройстве жильем; создать поощрительную систему для граждан, мигрирующих семьями.

-

1. Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М., 1999.

-

2. Бреева Е.Б. Основы демографии. М., 2004.

-

3. Ravenstein E.G. The Laws of Migration // Journal of the Royal Statistical Sociey. 1885. Vol. 48. P. 167–227.

-

4. Российский статистический ежегодник. 2011: статистический сборник. М., 2011.

-

5. Там же.

-

6. Там же.

Список литературы Влияние миграционных процессов на воспроизводство населения регионов России

- Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М., 1999.

- Бреева Е.Б. Основы демографии. М., 2004.

- Ravenstein E.G. The Laws of Migration//Journal of the Royal Statistical Sociey. 1885. Vol. 48. P. 167-227.

- Российский статистический ежегодник. 2011: статистический сборник. М., 2011.

- Российский статистический ежегодник. 2011: статистический сборник. М., 2011.

- Российский статистический ежегодник. 2011: статистический сборник. М., 2011.