Влияние микро - и макроэлементов в продуктах питания на здоровье человека

Автор: Хисматуллин Дмитрий Расулевич, Чигвинцев Владимир Михайлович, Кирьянов Дмитрий Александрович

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние поступающих с продуктами питания микро- и макроэлементов на здоровье человека в разных возрастных группах. Их потребление было установлено путем прямого анкетирования. В качестве анкетируемых выступили две категории населения Пермского края: учащиеся общеобразовательных учреждений г. Перми и Кунгура, и рабочие нефтегазовой промышленности. Анкета содержала информацию о суточном потреблении продуктов питания, их объеме и особенностях приготовления. Данные о содержании в продуктах биологически значимых элементов были получены из литературных источников. Среди учащихся распространено избыточное потребление белков, жиров и холестерина и недостаточное потребление йода и марганца. Для опрошенных взрослых характерен избыток потребления белков, жиров и холестерина и недостаток потребления пищевых волокон, калия, магния, йода, витаминов B1 и B2, марганца. Проведенное математическое моделирование позволило установить достоверные связи возникновения различных заболеваний с потребляемыми элементами. Наибольшее количество ассоциированных связей с биологически значимыми элементами показали нервная система, кожа и подкожная клетчатка, а среди микро- и макроэлементов - селен и железо, по 6 моделей на каждый элемент.

Питание, здоровье, микроэлементы, макроэлементы, заболеваемость

Короткий адрес: https://sciup.org/147229637

IDR: 147229637 | УДК: 613.2 | DOI: 10.17072/1994-9952-2020-1-54-62

Текст научной статьи Влияние микро - и макроэлементов в продуктах питания на здоровье человека

Сохранение здоровья граждан Российской Федерации является задачей первостепенной важности в большинстве социальных программ страны. В стратегии развития медицинской науки особое внимание придается формированию здорового об- раза жизни. Наряду с физическими нагрузками и отсутствием вредных привычек, питание является важной составляющей здорового образа жизни. Вместе с питанием в организм человека поступают химические вещества, оказывающие прямое влияние на физическое состояние.

Организм человека при взаимодействии со сре-

дой обитания подвергается не только положительному, но и негативному воздействию химических веществ, поступающих с продуктами питания и питьевой водой. Помимо непосредственного раздражающего эффекта на стенки желудочнокишечного тракта (ЖКТ), микро- и макроэлементы могут аккумулироваться в организме и оказывать системное воздействие через кровь, поступающую к органам. Нерегулярное и несбалансированное питание может вызвать сбои в работе органов, тканей и систем организма. Физиологические нарушения выражаются в виде снижения общего качества жизни и психологического комфорта, а также дополнительных случаев заболеваний, инвалидности и преждевременной смерти.

Цель работы – анализ влияния потребления микроэлементов с продуктами питания на здоровье человека.

Материалы и методы

Потребление биологически значимых элементов выяснялось путем анкетирования учащихся и рабочих Пермского края. Всего в анкетировании приняло участие 798 чел., из них 431 – работники цехов добычи нефти и газа и 367 – учащиеся образовательных учреждений Пермского края. Анкета содержала информацию:

-

• о типах продуктов: безалкогольные напитки; кондитерские изделия; масложировые продукты; мед; молоко; молочные и кисломолочные продукты; мукомольно-крупяные изделия; мясные продукты, готовые к употреблению; мясо и мясные полуфабрикаты; овощи (в т.ч. корнеплоды и зелень); продукция из мяса птицы, готовая к употреблению; продукция из овощей, готовая к употреблению; птица, птицеводческие продукты и полуфабрикаты, готовые к употреблению; рыба, полуфабрикаты из рыбы и другие гидробионты; рыбные продукты и другие гидробионты, готовые к употреблению (в т.ч. консервы); сахар; фрукты; хлебобулочные изделия; яйцо.

-

• об особенностях потребления: суточное потребление продуктов; количество потребления продукта в неделю; доля типов приготовления; сколько раз в неделю вы едите на ночь, сколько раз в день вы принимаете пищу и процентное распределение суточного рациона.

Полученные данные были преобразованы в суточное потребление биологически значимых элементов, таких как: белки; жиры; углеводы; калорийность; холестерин; пищевые волокна; органические кислоты; натрий; калий; кальций; магний; фосфор; железо; йод; аскорбиновая кислота; тиамин; рибофлавин; селен; марганец; хром; кобальт.

Данные о содержании в продуктах элементов были заимствованы из справочника Химический состав и калорийность… [2002]. Рекомендуемые суточные границы потребления микро- и макроэлементов взяты из методического документа Нормы физиологических потребностей… [2009].

При отклонении от рекомендуемой нормы потребления питательных веществ существует вероятность возникновения ассоциированной заболеваемости. С помощью регрессионного анализа были идентифицированы 55 пар моделей, характеризующие возникновение ассоциированной заболеваемости в результате положительного или отрицательного отклонения значения потребления питательных веществ от существующих нормативных показателей. Для взрослого населения было построено 24 модели, для детей – 31 модель. Все построенные модели, помимо соответствия статистическим критериям значимости, проходили медикобиологическую экспертизу.

Парные модели, отражающие зависимость «экспозиция – ответ» позволили получить оценку вероятности развития конкретных ответов от воздействия ненормативного поступления питательных веществ. Анализ параметров парной модели, отражающей зависимость «экспозиция – вероятность ответа», проводился построением логистической регрессионной модели

_ 1

p 1 + e - b о + bx )

, где р – вероятность отклонения ответа от нормы; х – уровень экспозиции; b0 , b1 – параметры математической модели.

Для построения модели использовались значения маркеров экспозиции из таблицы данных и соответствующие им значения вероятностей. Определение параметров математической модели ( b0, b1 ) производилось методом наименьших квадратов с применением пакета Statistica 10.

Результаты и их обсуждение

С помощью анализа анкетирования, для обеих возрастных категорий было изучено потребление каждого из продуктов питания и количество поступающих микро- и макроэлементов. Поступающие химические элементы были соотнесены c суточной нормой потребления и были выделены те, чье потребление каким-то образом отклонялось от рекомендуемой суточной нормы потребления. Исследованное детское население Пермского края потребляет следующие вещества выше рекомендуемой нормы:

- белки (74.11% опрошенных);

- жиры (71.12% опрошенных);

-

- холестерин (56.95% опрошенных).

Ниже рекомендуемой суточной нормы детское население потребляет:

- йод (61.85% опрошенных);

-

- марганец (75.75% опрошенных).

Исследованное взрослое население Пермского края употребляет выше рекомендуемой суточной нормы потребления следующие биологически значимые элементы:

- белки (67.05% опрошенных);

- жиры (53.13% опрошенных);

-

- холестерин (68.45% опрошенных).

Ниже рекомендуемой суточной нормы взрослое население Пермского края потребляет:

-

- пищевые волокна (52.9% опрошенных);

- кальций (52.67% опрошенных);

- магний (55.22% опрошенных);

- йод (58.93% опрошенных);

- B1 (54.52% опрошенных);

- В2 (58.00% опрошенных);

- марганец (55.68% опрошенных).

При сравнении двух сборных групп населения: взрослые и дети, в результате математического моделирования были установлены достоверные различия в поступлении микро- и макроэлементов. Так, с продуктами питания в организм детей поступает меньше натрия (6 052 мг у детей, 7 956 мг у взрослых при минимальной норме в 1 300 мг/сут.), аскорбиновой кислоты (120.09 мг у детей, 133.11 мг у взрослых при минимальной норме в 90 мг/сут.), марганца (1 491 мкг у детей, 2 123 мкг у взрослых при максимальной норме в 2 000 мкг/сут), кобальта (78.34 мкг у детей, 93.38 мкг у взрослых при рекомендуемой норме в 10 мкг/сут.) и больше кальция (1 197 мг у детей, 1 088 мг у взрослых при суточной потребности в 1 000‒2 500 мг/сут).

Поступление химических элементов, в ходе математического моделирования, было связано с возникновением ассоциированной заболеваемости. Далее будут рассмотрены модели, описывающие влияние на здоровье одних из наиболее распространённых биологически значимых элементов.

Заболеваемость, ассоциированнаяс потреблением B1 (тиамина)

Проведено моделирование взаимосвязи тиамина и различных заболеваний. Наибольший интерес представляет связь витамина В1 с болезнями нервной системы.

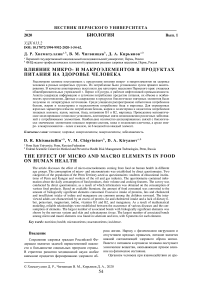

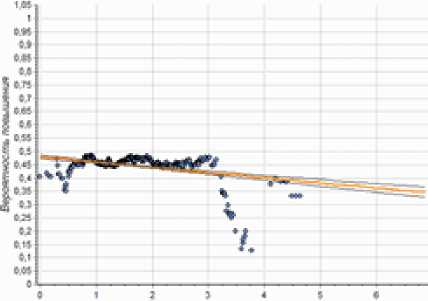

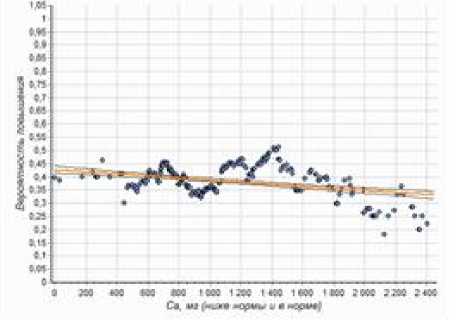

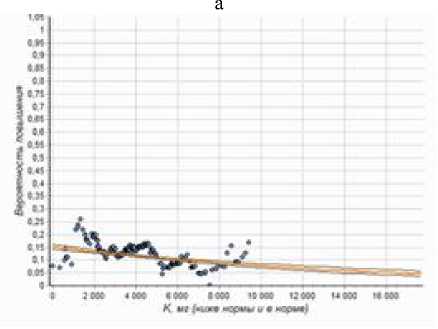

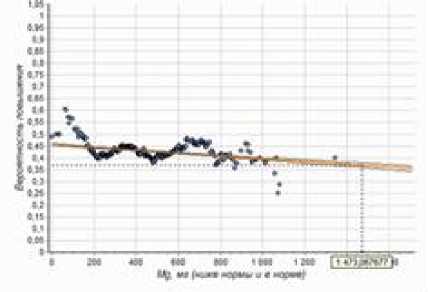

При уменьшении количества поступающего витамина B1 (тиамина), возрастает количество ассоциированных случаев заболеваемости болезнями нервной системы как у детей, так и у взрослых. Параметры полученных моделей для взрослых: b0 = -0.079; b1 = -0.08; R2 = 0.12. Параметры полученных моделей для детей: b0 = -0.35; b1 = -0.065; R2 = 0.05. Полученная взаимосвязь показана на рис. 1.

При сравнении двух моделей по параметру b1, можно сделать вывод, что влияние недостатка ти- амина оказывает более сильное влияние на развитие болезней нервной системы у взрослых, а не у детей.

ei f-u*W -X*w U * *¥*•!

Рис. 1 . Взаимосвязь заболеваемости нервной системы взрослых (а) и детей (б) и количества поступающего с продуктами питания B1

Развитие болезней нервной системы в связи с недостатком тиамина связано, в первую очередь, с влиянием В1 на состояние ацетилхолиновых систем. Тиамина пирофосфат – ключевой ко-фактор ферментов цикла Кребса и пентозного шунта транскетолазы – биохимических реакций, обеспечивающих нормальное функционирование нейрональных мембран, энергетических процессов в клетке [Бельская и др., 2016].

Заболеваемость, ассоциированнаяс потреблением кальция

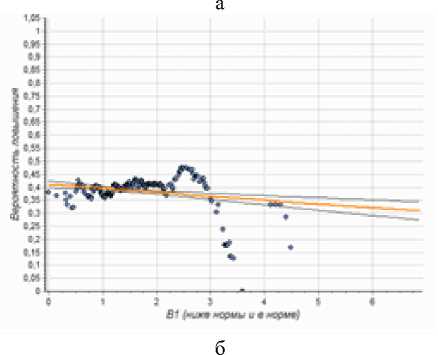

Недостаточное потребление кальция оказывает влияние на множество органов и систем. Полученная модель отображает количество случаев заболеваемости нервной системы, ассоциированной с потреблением кальция.

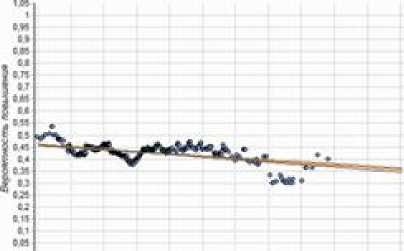

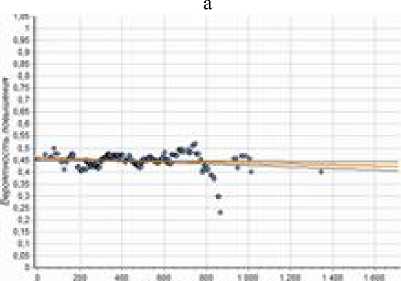

Анализ данных позволил установить доставер-ную связь между недостаточным потреблением кальция среди детей и взрослых и возникновению болезней нервной системы. Параметры полученной модели для взрослого населения: b0 = -0.8; b1 = 1.1*10-4; R2 = 0.09. Параметры полученной моде- ли для детского населения: b0 = -0.28; b1 = 1.7*10-

4; R2 = 0.14. Полученная зависимость представлена на рис. 2.

Рис. 2 . Взаимосвязь болезней нервной системы взрослых (а) и детей (б) и количества поступаемого с пищей кальция

При сравнении моделей по параметру b1 установлено, что наибольшее влияние на возникновение болезней нервной системы оказывает недостаток потребления с продуктами питания кальция у детского населения. При этом в пожилом возрасте, в связи с дефицитом движения ионов, происходит снижение кальций-зависимых биохимических процессов и нейрофизиологических процессов и может привести к патологическим и поведенческим изменениям. Эти изменения в пожилом возрасте могут вызвать увеличение неврологических расстройств [Nedergaard, Rodríguez, Verkhratsky, 2010].

Заболеваемость, ассоциированнаяс потреблением йода

Проведено математическое моделирование взаимосвязи потребления йода и развития различных заболеваний. В качестве иллюстрации наиболее актуальной представляется модель зависимости возникновение болезней эндокринной системы, связанных с поступающим с пищей йодом.

В результате математического моделирования были получены достоверные модели, описываю- щие зависимость болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ от поступления йода с продуктами питания. Параметры полученной модели для взрослых: b0 = 0.16; b1 = 7.9*10-4; R2 = 0.26. Параметры полученной модели для детей: b0 = 0.12; b1 = 7*10-4; R2 = 0.11. Полученные взаимосвязи представлены на рис. 3.

° > « Ж Ж Ж Ж Ж Я» Ж «К Ж W

< ем/ |^ее «орее* е • i^pwl

Рис. 3 . Взаимосвязь болезней эндокринной системы, расстройств питанияи нарушения обмена веществ для взрослых (а) и детей (б) и количества поступаемого с пищей йода

При сравнении двух моделей по параметру b1 было выявлено, что наибольшее негативное влияние на возникновение болезней эндокринной системы, рас-строств питания и нарушения обмена веществ недостаток потребления йода оказывает у взрослого населения. Пермский край относится к йододефицитным регионам в связи с его удаленностью от моря. По данным ВОЗ, среди населения, проживающего в йододефицитных регионах, 740 млн. чел. имеют эндемический зоб [Кочергина, 2008]. Негативными последствиями диеты с низким содержанием йода является не только возникновение эндемического зоба у населения, но и снижение интеллекта, а также увеличивается вероятность рождения детей с эндемическим кретинизмом ‒ тяжелой умственной отсталостью, связанной с выраженным дефицитом йода во время внутриутробного развития плода. Йод незаменим для производства гормонов щитовидной железы: трийод-тиронина(Т3) и тироксина (Т4). Щитовидная железа активно всасывает йод. Под воздействием так называемого «йодного насоса» происходит избирательное повышение концентрации йода в щитовидной железе против градиента концентрации йода в плазме крови. Йод регулирует гормоногенез в щитовидной железе и регулирует гормоногенез тиреоцитов. Установлено, что зоб образуется под влиянием внутритиреоидных факторов роста и что при нормальной концентрации йода в щитовидной железе тиреотропный гормон (ТТГ) не стимулирует ее рост. Чем меньше содержание йода в щитовидной железе, тем больше активизируются ин-тратиреоидные факторы роста. Это приводит к диффузному увеличению щитовидной железы, когда она за счет напряжения компенсаторных механизмов поддерживает уровень гормонов в пределах нормы [Ерёмин, 2010].

Заболеваемость, ассоциированная с потреблением калия

Проведено моделирование взаимосвязи потребления калия и развития заболеваний. Ниже описаны полученные математические модели.

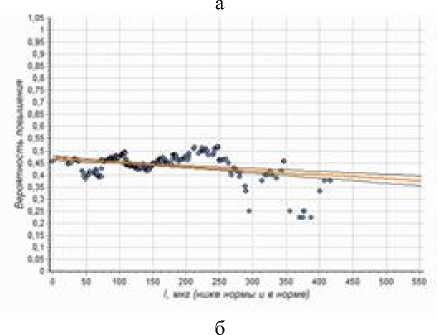

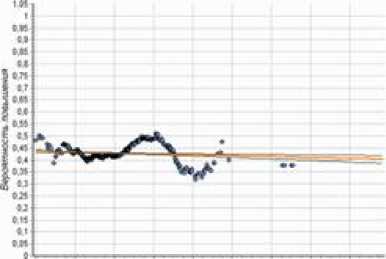

Были получены достоверные модели, описывающие зависимость болезней мочеполовой системы взрослого и детского населения от поступающего в организм калия с продуктами питания. Параметры модели для взрослого населения: b0 = -1.8; b1 = -8.4*10-5; R2 = 0.17. Параметры модели для детского населения: b0 = -1.7; b1 = -7.4*10-5; R2 = 0.15. Модели, описывающие зависимость, показаны на рис. 4.

б

Рис. 4 . Взаимосвязь болезней мочеполовой системы взрослых (а) и детей (б) и поступаемого в организм с пищей калия

При сравнении двух моделей по параметру b1 было выявлено, что наибольшее негативное влияние на возникновение болезней мочеполовой системы недостаток потребления калия оказывает у взрослого населения. Снижение заболеваемости мочеполовой системы, в первую очередь, связано с протективным действием калия на развитие мочекаменной болезни [Weaver, 2013; McDonough, Youn, 2017].

В результате математического моделирования были получены достоверные модели, описывающие зависимость болезней органов пищеварения от постпупаемого в организм калия с продуктами питания. Параметры моделей для взрослого населения: b0 = -0.25; b1 = -7.8*10-6; R2 = 0.01. Параметры моделей для детского населения: b0 = -0.017; b1 = -1.2*10-5; R2 = 0.01. Модели представлены на рис. 5.

2мо «осо ом iwo itoee 12 w tow tew К w (ад* *opMw • • ■cp**l

Рис. 5. Взаимосвязь болезней органов пищеварения взрослых (а) и детей (б) и поступаемого в организм калия

При сравнении двух моделей по параметру b1 было выявлено, что наибольшее негативное влияние на возникновение болезней мочеполовой системы недостаток потребления калия оказывает у взрослого населения.

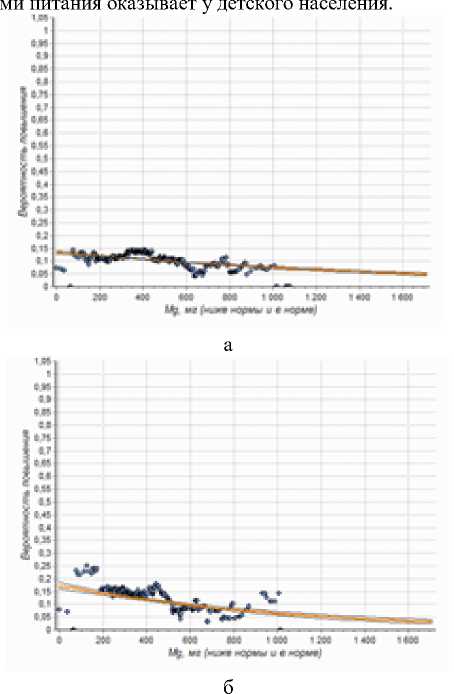

Заболеваемость, ассоциированная с потреблением магния

С целью выявления влияния магния на организм человека было проведено математическое моделирование. В качестве примеров были выбраны модели, описывающие возникновение болезней мочеполовой и эндокринной систем.

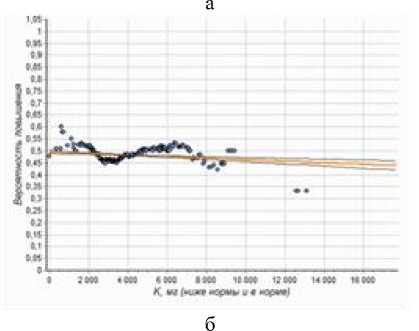

В результате математического моделирования были получены достоверные модели, описывающие зависимость болезней мочеполовой системы взрослого и детского населения от количества по-ступаемого магния с продуктами питания. Параметры полученной модели для взрослого населения: b0 = -1.8; b1 = -6.6*10-4; R2 = 0.22; для детского населения: b0 = -1.5; b1 = 0.0011; R2 = 0.27. Взаимосвязи представлены на рис. 6.

При сравнении двух моделей по параметру b1 было выявлено, что наибольшее негативное влияние на возникновение болезней мочеполовой системы недостаток потребления магния с продукта-

Рис. 6 . Взаимосвязь болезней мочеполовой системы у взрослых (а) и детей (б) и поступаемого с пищей магния

В результате математического моделирования были получены достоверные модели, описывающие зависимость болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ от недостатка поступаемого с продуктами питания магния. Параметры полученной модели для взрослого населения: b0 = -0.17; b1 = -2.5*10-4; R2 = 0.16. Параметры полученной модели для детского населения: b0 = -0.18; b = 7.3*10-5; R2 = 0.01. Полученная зависимость представлена на рис. 7.

Ц^ м t^w —эр** • ♦ -apwl

б

Рис. 7 . Взаимосвязь болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ у взрослых (а) и детей (б) и поступаемого с пищей магния

При сравнении двух моделей по параметру b1 было выявлено, что наибольшее негативное влияние на возникновение болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ недостаток потребления магния с продуктами питания оказывает у взрослого населения. Магний является четвертым наиболее распространенным минералом и вторым внутреклеточным катионом после калия. Магний участвует в более чем 600 ферментативных реакциях, включая энергетический обмен и синтез белка. Магний также играет важную роль в проводимости нервной ткани, сердечной возбудимости, нервно-мышечной проводимости, мышечном сокращении, вазомоторном тонусе, кровяном давлении и метаболизме глюкозы и инсулина. Из-за многих функций магния в организме, он играет важную роль в профилактике заболеваний и общего состояния здоровья. Низкие уровни магния были связаны с рядом хронических заболеваний, включая мигрень, болезнь Альцгеймера, цереброваскулярную травму (инсульт), гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет 2 типа [Volpe, 2013; de Baaij, Hoenderop, Bindels, 2015].

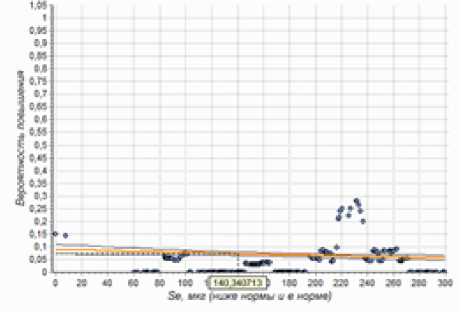

Заболеваемость, ассоциированная с потреблением селена

Воздействие селена на возникновение заболеваемости было проанализировано в ходе математического моделирования. В качестве примеров выбраны модели, описывающие возникновние заболеваемости кожи и подкожной клетчатки, инфекционных и паразитарных заболеваений, ассоциированных с селеном.

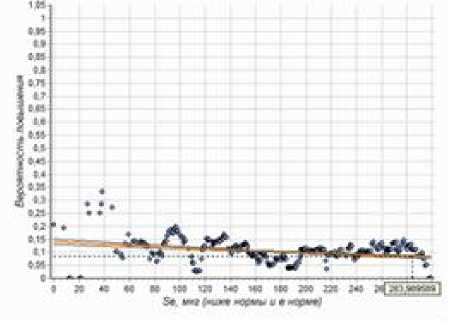

В результате математического моделирования, были построены достоверные модели, описывающие зависимость возникновения болезней кожи и подкожной клетчатки от потребления селена ниже рекомендуемой суточной нормы. Параметры модели для взрослого населения: b0 = -1.8; b1 = -0.002; R2.= 0.11. Параметры моделей для детского населения: b0 = -1.4; b1 = -0.0021; R2 = 0.10. Ассоциированные связи представлены на рис. 8.

Рис. 8 . Взаимосвязь болезней кожи и подкожной клетчатки у детей и поступаемого с пищей селена

При сравнении двух моделей по параметру b1 было выявлено, что наибольшее негативное влияние на возникновение болезней кожи и подкожной клетчки недостаток селена оказывает у детского населения. Характерная особенность селена, как микроэлемента, поступающего с пищей, в его U-образном характере воздействия. Как избыточное, так и недостаточное количество потребляемого селена может вызвать развитие одного и того же заболевания [Rayman, 2012].

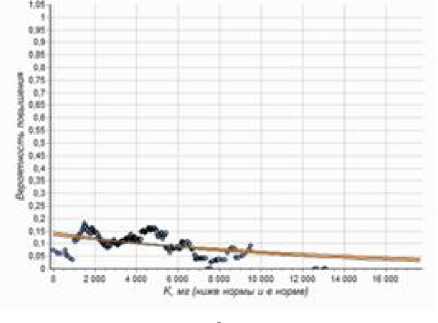

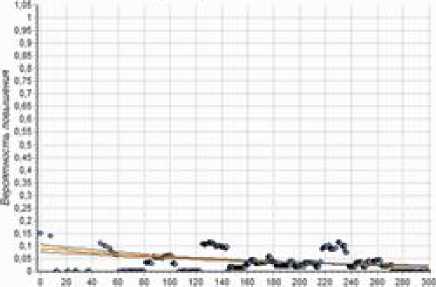

В результате математического моделирования были построены модели, описывающие зависимость возникновения некоторых инфекционных и паразитарных болезней от поступаемого в организм человека селена с продуктами питания. Параметры модели для взрослого населения: b0 = -2.3; b1 = -0.0052; R2 = 0.20. Параметры модели для детского населения: b0 = -2.3; b1 = -0.0017; R2 = 0.044. Полученные связи показаны на рис. 9.

При сравнении по параметру b1 было выявлено, что наибольшее негативное влияние на возникновение болезней кожи и подкожной клетчки недостаток селена оказывает у взрослого населения.

Селен необходим для правильного функционирования иммунной системы, в связи с его способностью улучшать активность Т-лимфоцитов

[Rayman, 2012; Duntas, Benvenga, 2015].

S* we । A^» -ср*#*. v * -c***)

а

б

Рис. 9 . Взаимосвязь некоторых инфекционных и паразитарных болезней у взрослых (а) и детей (б) и поступаемого с пищей селена

Заключение

Анализ среднесуточного потребления веществ, среди всех опрошенных взрослых (431 человек) выявил потребление выше рекомендуемой суточной нормы белков (наблюдается у 67.05% опрошенных), жиров (53.13%), холестерина (68.45%). Потребление ниже среднесуточной физиологической потребности в химических веществах наблюдается у пищевых волокон (наблюдается у 52.9% опрошенных), кальция (52.67%), магния (55.22%), йода (58.93%), витамина B1 (54.52%), витамина В2 (58.00%), марганца (55.68%).

Анализ среднесуточного потребления веществ, среди всех опрошенных детей (367 человек) выявил потребление выше рекомендуемой суточной нормы белков (наблюдается у 74.11% опрошенных), жиров (71.12%), холестерина (56.95%). Потребление ниже среднесуточной физиологической потребности в химических веществах у йода (61.85%), марганца (75.75%).

Всего в результате моделирования было по- строено 55 моделей, из которых 24 описывали заболеваемость взрослого населения и 31 – заболеваемость детского населения. Шесть из 55 моделей представляют ассоциированную заболеваемость с поступающим в организм селеном. Также 6 моделей приходится на ассоциированную заболеваемость с поступающим в организм кальцием. Железо, калий и витамин В2 имеют по пять моделей, описывающих заболеваемость, ассоциированную с недостаточным или привышающим уровнем потребления данных веществ. Наиболее чувствительными к воздействию поступающих биологически значимых элементов и питательных веществ оказались нервная система, кожа и подкожная клетчатка. На данный класс болезней приходятся 24 модели.

Полученные модели могут быть использованы в качестве исходной информации для формирования оптимальной диеты различным группам населения Пермского края. С опорой на полученные результаты, актуальным является составление рекомендательных материалов, в целях снижения и предупреждения развития заболеваний, ассоциированных с продуктами питания.

Список литературы Влияние микро - и макроэлементов в продуктах питания на здоровье человека

- Андреичев Н.А., Балеева Л.В. Железодефицитные состояния и железодефицитная анемия // Вестник современной клинической медицины. 2009. Т. 2, № 3. С. 60-65.

- Бельская Г.Н. и др. Комплекс витаминов в лечении неврологической патологии // Эффективная фармакотерапия. 2016. № 35. С. 48-52.

- Ерёмин Ю.Н. Питание и эндемический зоб (итоги собственных исследований) // Известия Уральского государственного экономического университета. 2010. №1 (27). С. 124-131.

- Кочергина И.И. Эндемический зоб и другие йодо-дефицитные заболевания // Медицинский совет. 2008. № 3-4. С. 13-17.

- Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации: МР 2.3.1.243208. М., 2009. 36 с.

- Химический состав и калорийность российских продуктов питания: справочник справочник / под ред. И.М. Скурихина и В.А. Тутельяна. М.: ДеЛи принт, 2002. 236 с.

- de Baaij J.H., Hoenderop J.G., Bindels R.J. Magnesium in man: implications for health and disease // Physiol. Rev. 2015. Vol. 95(1). P. 1-46.

- Duntas L.H., Benvenga S. Selenium: an element for life // Endocrine. 2015. 48(3). P. 756-775.

- McDonough A.A., Youn J.H. Potassium Homeostasis: The Knowns, the Unknowns, and the Health Benefits // Physiology (Bethesda). 2017. Vol. 32(2) P. 100-111.

- Nedergaard M., Rodríguez J.J., Verkhratsky A. Glial calcium and diseases of the nervous system // Cell Calcium. 2010. Vol. 47(2). P. 140-149.

- Rayman M.P. Selenium and human health // Lancet. 2012. Vol. 379 (9822). P. 1256-1268.

- Volpe S.L. Magnesium in disease prevention and overall health // Adv. Nutr. 2013. Vol. 4(3). P. 378-383.

- Weaver C.M. Potassium and health // Adv. Nutr. 2013. Vol. 4(3) P. 368-377.