Влияние микроинъекций обогащённой тромбоцитами плазмы на приживление и гистоструктуру продлённыхкожно-фасциальных лоскутов с осевым кровоснабжением

Автор: Щудло Наталья Анатольевна, Варсегова Татьяна Николаевна, Сбродова Людмила Ивановна, Щудло Михаил Моисеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель. Выявление возможного влияния обогащённой тромбоцитами плазмы на приживление и гистоструктуру продлённых кожно-фасциальных лоскутов с осевым кровоснабжением. Материалы и методы. У 24 крыс на основе поверхностной нижней эпигастральной артерии (SIEA) сформирован лоскут, продлённый в краниальную сторону, по шаблону площадью 18 см2. Клипированием бедренной артерии у места отхождения SIEA моделировали временную (полуторачасовую) ишемию, затем лоскут был реперфузирован и реплантирован. После операции выполнено 6 равномерно распределённых по площади лоскута субдермальных микроинъекций (по 0,1 мл) обогащённой тромбоцитами плазмы, в группе сравнения - аналогичные инъекции физиологического раствора. Контроль - лоскуты без инъекций. Условная норма - контралатеральные участки кожи. Через 12 дней после операции животные эвтаназированы. Методы: компьютерная планиметрия, гистоморфометрия, иммуногистохимия. Результаты. По сравнению с нелеченым контролем и плацебо достигнуто более чем десятикратное уменьшение площади дефектов эпидермиса, связанных с замедленным раневым заживлением и некротическими осложнениями. Полиморфноклеточная инфильтрация дермы в условиях применения микроинъекций ОТП по сравнению с контролем уменьшилась в 1,7 раза, численная плотность капилляров субпапиллярного сплетения увеличилась вдвое, а количество сосочков дермы - в 1,5 раза. Обсуждение. Усиление капилляризации поверхностных структур кожи протекало на фоне торможения воспалительных реакций и, вероятно, было обусловлено прямым действием ростовых факторов тромбоцитов на эндотелиальные клетки. Вывод. Микроинъекции обогащённой тромбоцитами плазмы позволяют эффективно профилактировать частичный некроз продлённого кожно-фасциального лоскута с осевым кровоснабжением, ускоряют эпителизацию раны по периметру лоскута, поддерживают нормопластическое состояние эпидермиса. Значимого влияния препарата на состояние глубоких структур лоскута (подкожную жировую клетчатку и придатки кожи) не отмечено.

Васкуляризованный кожно-фасциальный лоскут, обогащённая тромбоцитами плазма, ангиогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/142213609

IDR: 142213609 | УДК: 591.111.1-003.93:[616.5+616.75]-089.843-073.43-092.9 | DOI: 10.18019/1028-4427-2018-24-1-75-80

Текст научной статьи Влияние микроинъекций обогащённой тромбоцитами плазмы на приживление и гистоструктуру продлённыхкожно-фасциальных лоскутов с осевым кровоснабжением

Лоскуты с осевым кровоснабжением широко используются в реконструктивной хирургии и травматологии-ортопедии [1]. При их пересадках осложнения в виде частичного некроза встречаются в 7–20 % случаев, при транспозициях – в 20–30 % [2]. Основные причины некроза – повреждения сосудистой ножки, недостаточная васкуляризация наиболее удалённых от неё участков, микротромбозы кровоснабжающих сосудов, активация провоспалительных медиаторов. Для разработки методов превентивного лечения этих осложнений исследовались гипербарическая оксигенация, ишемическое прекондиционирование, фармакологическая поддержка, а также применение биомолекулярных регуляторов – факторов роста [3, 4]. Множество ростовых факторов и цитокинов, играющих важную роль в раневом заживлении и приживлении, содержится в препаратах

обогащённой тромбоцитами плазмы (ОТП); среди них PDGF – тромбоцитарный фактор роста; TGF-β – трансформирующий фактор роста β, IGF-I – инсулиноподобный фактор роста I типа, PDEGF – эндотелиальный фактор роста тромбоцитов, PDAF – тромбоцитарный фактор ангиогенеза, VEGF – фактор роста сосудистого эндотелия [5]. Возможность изготовления препаратов ОТП из аутологичной крови обеспечивает безопасность и экономичность метода. Обзоры по применению ОТП в пластической хирургии свидетельствуют о положительном влиянии её применения на раневое заживление, приживление жировых и костных трансплантатов; помимо стимуляции регенерации отмечено уменьшение отёка, экхимоза и болевого синдрома [6]. В единичных публикациях отмечено улучшение приживления кожных лоскутов с рандомическим типом кровоснабжения под влиянием инъекций ОТП, опосредованное усилением экспрессии матричных РНК проангиогенных генов [7]. Неизвестно, как влияет ОТП на приживление кожно-фасциальных лоскутов с осевым типом кровоснабжения, в том числе в тех случаях, когда их площадь превышает территорию кровоснабжающей артерии.

Цель исследования – выявление возможного влияния обогащённой тромбоцитами плазмы на приживление и гистоструктуру продлённых кожно-фасциальных лоскутов с осевым кровоснабжением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

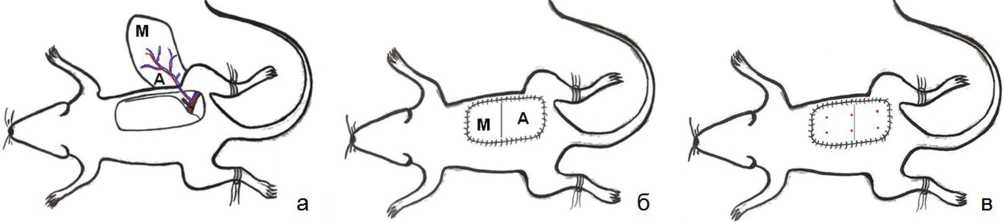

Эксперименты проведены на 24 крысах-самцах линии Вистар (вес от 380 до 560 г, возраст 8–12 месяцев) с соблюдением требований Приказа МЗ РФ № 267 от 19.06.2003. Под общим наркозом в асептических условиях операционной формировали и репонировали кожно-фасциальный лоскут на основе a. epigastrica inferior superficialis (SIEA) с использованием шаблона размерами 3×6 см. Выкраивание лоскута выполнено скальпелем по ориентирам: медиальный край – отступя 0,5 см от белой линии живота, краниальный – по нижнему краю рёберной дуги, каудальный – параллельно краниальному, отступая от него на 6 см, латеральный – параллельно медиальному в 3 см от него. Питающую ножку (SIEA, сопровождающие вены и нервы) выделяли с окружающими тканями. Краниальная часть лоскута относилась к ангиосому a. thoracica lateralis и после формирования лоскута не перфузировалась ею (рис. 1, а, б). Моделирование релевантной клиническим операциям по пересадке и транспозиции лоскутов полуторачасовой ишемии выполнено путём клипирования питающей артерии в течение 90 минут. Крысы были рандомически распределены на 3 группы: негативный контроль – без терапевтических воздействий на процесс приживления (n = 10), группа сравнения – 6 микроинъекций физиологического раствора по 0,1 мл, равномерно распределённых (рис. 1, в) по площади лоскута (n = 8), опытная группа – аналогичные инъекции ОТП (n = 6).

С целью получения аутогенной ОТП крысам опытной группы за полчаса до операции вводили подкожно в область холки 2 мл физиологического раствора, а затем из хвостовых вен забирали 2 мл крови, которую помещали в вакутайнеры с 3,2 % цитратом натрия. Кровь центрифугировали со скоростью 1500 оборотов/мин. в течение 15 минут при комнатной температуре. Из вакутайнера в инсулиновый шприц с иглой отбирали преимущественно надосадочные слои плазмы в количестве 0,6 мл.

Через 12 дней после операции крыс эвтаназиро-вали. В масштабированных полноцветных цифровых изображениях кожной поверхности лоскутов методом компьютерной планиметрии определена степень их контракции (% от площади шаблона). Состояние лоскутов оценивали визуально и стереологически – по результатам расчета доли (%) дефектов эпидермиса в площади лоскута методом точкосчетной планиметрии.

Для гистологического исследования иссекали стандартные фрагменты лоскутов у крыс контрольной и опытной групп. Условная норма (позитивный контроль) – образцы контралатеральных участков кожи. Парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали по ван Гизону и гематоксилином-эозином, часть помещали на стёкла с адгезивным покрытием (поли-L-лизин), определяли экспрессию белков ki-67 (маркёра пролиферации) и vWF (маркёра эндотелиоцитов) по протоколу фирмы-производителя с использованием систем визуализации Novolink Polymer (Novocastra, Великобритания). Препараты изучали с помощью стереомикроскопа «AxioScope.A1» с цифровой камерой «AxioCam» (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия). Гистоморфометрия выполнена в компьютерной программе «ВидеоТесТ Мастер-Морфология, 4.0», статобработка – в программе Attestat 9.3.1 (разработчик – И.П. Гайдышев) с применением критериев Манна-Уитни и интервального критерия рандомизации.

Рис. 1. Схема эксперимента: а – клипирование артерии, питающей продлённый лоскут с осевым кровоснабжением; б: А – ангиосом-ная, М – межангиосомная части лоскута; в – топография субдермальных микроинъекций ОТП (в опытной группе) и физиологического раствора (в группе сравнения)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество тромбоцитов в полученных образцах ОТП составляло от 900000 до 1174000/мкл (в среднем превышало вдвое их содержание в нативной периферической крови, которое варьировало от 475000 до 615000/мкл).

В первую неделю после операции опытная группа отличалась от контроля и плацебо менее выраженным послеоперационным отёчно-воспалительным синдромом, более быстрым восстановлением ориентировочно-исследовательского рефлекса и двигательной активности. К 12 суткам после операции в опытной группе у всех животных отмечены незначительные признаки неполного раневого заживления (табл.1), но некротических осложнений не наблюдалось ни у одного, что значимо отличало её от групп без фармакологических воздействий (p < 0,05 по критерию Барнарда).

Доля дефектов эпидермиса в площади лоскутов составила в среднем 13,72 ± 9,17 % в контрольной группе, в группе плацебо – 11,33 ± 3,68 %, а в группе ОТП – 0,95 ± 0,25 %. Разница контроля и плацебо по этому параметру не достигла уровня статистической значимости, опыт значимо отличался от контроля и плацебо (p < 0,05).

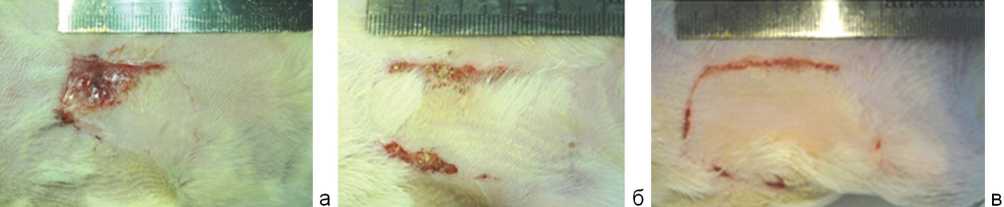

Примеры исходов реплантации продлённого SIEA-лоскута крыс через 12 дней после полуторачасовой ишемии-реперфузии в группе сравнения и в опытной группе представлены на рис. 2 и 3. Визуальные межгрупповые отличия раневого заживления заключаются в том, что в контроле и в группе сравнения у крыс с замедленным заживлением преобладают незажившие межшовные промежутки (рис. 2, в), а в опытной группе при практически полном заживлении межшовных промежутков остаются незажившими лигатурные каналы (рис. 3, б).

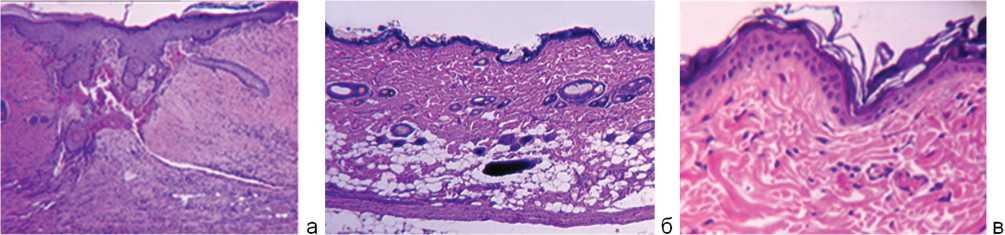

Микропрепараты животных опытной группы визуально отличались от контроля признаками активной эпителизации раны по периметру лоскута (рис. 4, а), хорошей сохранностью сосочков и капилляров дермы, умеренными постишемическими изменениями гиподермы (рис. 4, б) Вариативность размеров адипоцитов гиподермы, участки её полиморфноклеточной инфильтрации и фиброзного замещения были более выражены в контроле. Состояние эпидермиса в разных участках лоскута варьировало (рис. 4, в) как в опыте, так и в контроле, что определялось состоянием дермы.

Таблица 1

Исходы реплантации продлённого лоскута с осевым кровоснабжением через 12 суток после операции

|

Критерий/группа |

Полное приживление и раневое заживление |

Дефекты заживления и приживления |

||

|

неполное раневое заживление |

+ краевой некроз (эпидермолизис) |

+ некроз межангиосомной зоны |

||

|

ОТП (n = 6) |

0 |

6 |

0 |

0 |

|

Контроль (n = 10) |

1 |

3 |

5 |

1 |

|

Плацебо (n = 8) |

0 |

3 |

5 |

2 |

Рис. 2. Варианты исходов реплантации лоскутов в группе сравнения (инъекции физиологического раствора): а – некроз межангиосом-ной зоны; б – выраженный краевой некроз; в – неполное раневое заживление межшовных промежутков

Рис. 3. Варианты исходов реплантации лоскутов в опытной группе (инъекции ОТП): а – участок неполного раневого заживления в межшовном промежутке (толстая стрелка); а, б, в –– неполное раневое заживление лигатурных каналов (тонкие стрелки)

Рис. 4. Фрагменты парафиновых срезов прижившихся лоскутов в опытной группе: а – эпителизация раны по периметру лоскута, б – умеренные постишемические изменения гиподермы, в – изменения выраженности слоёв эпидермиса в разных участках среза лоскута

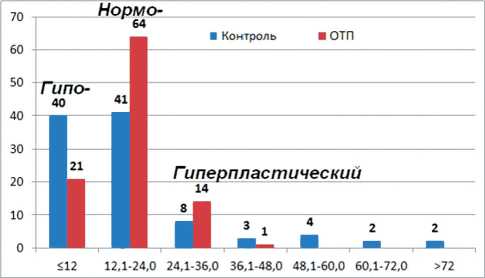

Сохранность папиллярного сосудистого сплетения и, соответственно, выраженность сосочков дермы предопределяли нормопластическое состояние эпидермиса, которое характеризовалось наличием 5–6 клеточных слоёв и локализацией фигур митоза и ki-67-позитивных клеток в базальном слое. В участках атрофии сосочков дермы эпидермис истончался за счёт уменьшения количества клеточных слоёв и размеров клеток, в базальном слое не только уменьшалось количество пролиферирующих клеток, но и появлялись пикнотичные ядра. В участках фиброзного постнекротического замещения дермы происходило утолщение (гиперплазия) эпидермиса за счёт увеличения количества слоёв шиповатых, а иногда и зернистых клеток (постпролиферационный акантоз и гипергранулёз). Гистограммы распределения частоты промеров толщины эпидермиса (рис. 5) позволяют обнаружить, что контрольная группа характеризуется большим представительством гипотрофичного эпидермиса (первый класс, 40 % против 21 % в опытной группе), в опытной группе встречается чаще нормотрофичный эпидермис (второй класс, 64 % в опыте и только 41 % в контроле). Суммарная частота гипертрофичного эпидермиса в опыте составляет 15 %, а в контроле 19 %, причём в контроле 8 % промеров приходится на классы, где толщина эпидермиса в два–три раза превышает норму.

По сравнению с контролем в опытной группе увеличены средняя толщина эпидермиса – на 8,7 %, количество сосочков дермы в 1 мм длины среза – на 56,5 %, численная плотность капилляров дермы – на 94,9 %, толщина гиподермы – на 38,5 %, при этом клеточность дермы уменьшена на 40,3 % (табл. 2).

Рис. 5. Частотное распределение промеров толщины эпидермиса в контроле и опытной группе (ОТП): абсциссы – размерные диапазоны (мкм), ординаты – частота диапазонов (%)

Таблица 2

Гистоморфометрические характеристики кожи лоскутов

|

Группа |

Параметр (М ± m) |

||

|

негативный контроль |

ОТП |

условная норма |

|

|

Толщина (мкм) |

|||

|

эпидермиса |

16,12 ± 0,61 |

17,53 ± 0,24*! |

22,14 ± 1,90 |

|

дермы |

543,43 ± 7,38 |

533,36 ± 6,58 |

527,08 ± 19,22 |

|

гиподермы |

200,69 ± 3,40 |

278,01 ± 4,63*! |

351,03 ± 42,82 |

|

Количество |

|||

|

сосочков дермы (в 1 мм длины среза) |

5,89 ± 0,37 |

9,22 ± 0,64*! |

12,82 ± 0,40 |

|

Численная плотность (в мм2 площади) |

|||

|

клеток дермы |

2112,25 ± 354,05 |

1261,11 ± 66,81* |

1285,57 ± 110,93 |

|

придатков кожи |

16,69±1,95 |

18,80 ± 2,67 |

37,54 ± 5,70 |

|

капилляров дермы |

34,87±5,13 |

67,95 ± 7,03*! |

32,53 ± 2,69 |

|

капилляров гиподермы |

111,33±9,18 |

108,73 ± 7,23 |

113,85 ± 9,24 |

Примечание: * – различия между опытом и контролем, ! – различия между опытом и условной нормой достоверны по критерию Вилкоксона для независимых выборок (р < 0,05).

ДИСКУССИЯ

Как свидетельствует анализ литературы, в большинстве исследований эффектов ОТП, выполненных на животных, для её получения использовался двухэтапный протокол центрифугирования, содержание тромбоцитов в полученном препарате было в 2,46–6,9

раза больше, чем в крови [6]. В клинических исследованиях нередко применяют одноэтапный протокол центрифугирования на обычной лабораторной центрифуге [6, 8], что исключает затраты на приобретение специализированного оборудования и расходных материалов, но в то же время позволяет получить ОТП с эффективной концентрацией тромбоцитов порядка 1 млн./мкл. Меньшая концентрация обеспечивает субоптимальные эффекты, а большая может привести к ингибированию регенераторных процессов [9].

В выполненном нами исследовании при одноэтапном протоколе центрифугирования концентрация тромбоцитов в ОТП превысила вдвое их концентрацию в крови. По сравнению с нелеченым контролем и плацебо достигнуто более чем десятикратное уменьшение площади дефектов эпидермиса, связанных с замедленным раневым заживлением и некротическими ослож- нениями. Как показало гистологическое исследование, полиморфноклеточная инфильтрация дермы в условиях применения микроинъекций ОТП по сравнению с контролем уменьшилась в 1,7 раза, однако численная плотность капилляров субпапиллярного сплетения увеличилась вдвое, а количество сосочков дермы – в 1,5 раза, что свидетельствует о не связанном с воспалением ангиогенном эффекте воздействия. Аналогичное снижение воспалительной клеточной инфильтрации и ангиогенный эффект отмечены в лоскуте с рандомиче-ским типом кровоснабжения в условиях применения богатой, но не бедной тромбоцитами плазмы [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Микроинъекции обогащённой тромбоцитами плазмы позволяют эффективно профилактировать частичный некроз продлённого кожно-фасциального лоскута с осевым кровоснабжением, ускоряют эпителизацию раны по периметру лоскута, поддерживают нормопластическое состояние эпидермиса. Значимого влияния препарата на состояние глубоких структур лоскута (подкожную жировую клетчатку и придатки кожи) не отмечено.

Список литературы Влияние микроинъекций обогащённой тромбоцитами плазмы на приживление и гистоструктуру продлённыхкожно-фасциальных лоскутов с осевым кровоснабжением

- Кутянов Д.И., Родоманова Л.А. Современные принципы и тенденции использования осевых кровоснабжаемых лоскутов в реконструктивной хирургии конечностей//Травматология и ортопедия России. 2015. Т. 75, № 1. С. 106-145.

- Protective effect of hydrogen-rich saline on ischemia/reperfusion injury in rat skin flap/L. Zhao, Y.B. Wang, S.R. Qin, X.M. Ma, X.J. Sun, M.L. Wang, R.G. Zhong//J. Zhejiang Univ. Sci. B. 2013. Vol. 14, N 5. P. 382-391 DOI: 10.1631/jzus.B1200317

- Improved survival of ischemic cutaneous and musculocutaneous flaps after vascular endothelial growth factor gene transfer using adenoassociated virus vectors/S. Zacchigna, G. Papa, A. Antonini, F. Novati, S. Moimas, A. Carrer, N. Arsic, L. Zentilin, V. Visintini, M. Pascone, M. Giacca//Am. J. Pathol. 2005. Vol. 167, N 4. P. 981-991 DOI: 10.1016/S0002-9440(10)61188-1

- Nitrosoglutathione improves blood perfusion and flap survival by suppressing iNOS but protecting eNOS expression in the flap vessels after ischemia/reperfusion injury/Y.R. Kuo, F.S. Wang, S.F. Jeng, B.S. Lutz, H.S. Huang, K.D. Yang//Surgery. 2004. Vol.135, N 4. P. 437-446 DOI: 10.1016/j.surg.2003.07.006

- The biology of platelet-rich plasma and its application in trauma and orthopaedic surgery: a review of the literature/J. Alsousou, M. Thompson, P. Hulley, A. Noble, K. Willett//J. Bone Joint Surg. Br. 2009. Vol. 91, N 8. P. 987-996 DOI: 10.1302/0301-620X.91B8.22546

- The use of platelet-rich plasma in plastic surgery: a systematic review/C.E. Sommeling, A. Heyneman, H. Hoeksema, J. Verbelen, F.B. Stillaert, S. Monstrey//J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg. 2013. Vol. 66, N 3. P. 301-311 DOI: 10.1016/j.bjps.2012.11.009

- Subcutaneous injections of platelet-rich plasma into skin flaps modulate proangiogenic gene expression and improve survival rates/W. Li, M. Enomoto, M. Ukegawa, T. Hirai, S. Sotome, Y. Wakabayashi, K. Shinomiya, A. Okawa//Plast. Reconstr. Surg. 2012. Vol. 129, N 4. P. 858-866 DOI: 10.1097/PRS.0b013e3182450ac9

- Мастыков А.Н., Дейкало В.П., Болобошко К.Б. Обогащенная тромбоцитами плазма в лечении посттравматической хондропатии коленного сустава//Новости хирургии. 2012. Т. 20, № 5. С. 77-81.

- Effect of platelet concentration in platelet-rich plasma on peri-implant Bone regeneration/G. Weibrich, T. Hansen, W. Kleis, R. Buch, W.E. Hitzler//Bone. 2004. Vol. 34, N 4. P. 665-671 DOI: 10.1016/j.bone.2003.12.010