Влияние минерального удобрения пролонгированного действия на интенсивность мобилизации почвенного фосфора и калия

Автор: Васильева Н.А., Абасов Ш.М., Владимиров А.А., Духанин Ю.А., Перевертин К.А., Гаплаев М.Ш., Баматов И.М.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 120, 2024 года.

Бесплатный доступ

Поиск новых технологий эффективного регулирования урожайности с сохранением (повышением) почвенного плодородия является актуальной задачей. Применение удобрений в формах с пролонгированным действием может одновременно решать обе задачи - экономить удобрения и повышать мобилизацию элементов питания из почвы. В настоящей работе с использованием данных полевого опыта с озимой пшеницей посредством математического моделирования исследовали механизм влияния пролонгированного удобрения на скорость мобилизации элементов в почве. Показано, что в варианте с самым медленно растворяющимся удобрением (оригинальное полимер-модифицированное удобрение азофоска с содержанием поливинилового спирта - 20%) достигалась самая высокая эффективность азофоски (прибавка урожая 1.3 т/га и прирост в почве подвижных форм фосфора 2.5 мг/100 г почвы, калия - 8.8 мг/100 г почвы и нитратного азота - 4.7 мг/100 г почвы). Результаты модели на примере фосфора количественно подтвердили предположение о том, что низкая скорость растворения удобрения усиливает мобилизацию питательных элементов из почвы за счет отсутствия избытка доступных растению форм питательных элементов. Даны оценки добавочной эффективности модифицированной азофоски за счет содержания полимера. Показано, что новая форма удобрения может быть применена для эффективного снижения количества удобрения на планируемый урожай, одновременно с возможностью выведения почвы на более высокий уровень эффективного плодородия по основным элементам питания.

Удобрения пролонгированного действия, почвенное плодородие, эффективное применение удобрений

Короткий адрес: https://sciup.org/143183573

IDR: 143183573 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-120-231-264

Текст научной статьи Влияние минерального удобрения пролонгированного действия на интенсивность мобилизации почвенного фосфора и калия

3Объединенный институт ядерных исследований, Россия, 141980, Дубна, ул. Жолио-Кюри 6, ***, e-mail:

4Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Россия, 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 33, ****, e-mail:

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *, e-mail: , *****, e-mail:

1 Leninskie Gori, Moscow 119234, Russian Federation, ***, e-mail:

4Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, 33 Leninsky Prospekt, Moscow 119071, Russian Federation, ****, e-mail:

В интенсивном земледелии потенциальные запасы плодородия почв перестают быть основным источником минерального питания, эта функция “все в большей мере перекладывается на удобрение”. При этом высокие дозы удобрений, с одной стороны, опасны в экологическом плане, особенно на почвах с малой поглощающей емкостью, с другой стороны, экономически затратны, при этом могут ухудшать качество продукции и снижать микробную активность почв. В свою очередь, снижение количества вносимых традиционных удобрений будет ограничивать урожайность. Направленное регулирование блока эффективного плодородия почв базируется прежде всего на решении задач оптимизации режима минерального питания растений за счет усовершенствования технологии применения удобрений (Кирюшин, 1987). Известно, что новые формы удобрений, такие как удобрения пролонгированного действия (УПД), позволяют повысить эффективность их применения, т. е. плановый урожай обеспечивается меньшим количеством удобрения, сопровождается снижением непроизводственных потерь за счет медленного высвобождения питательных элементов (Баматов и др., 2022; Капцынель, Казан- цева, 1990; Козел, 2019; Кореньков, 1973; Минеев, 2004; Пироговская, 2000; Aarnio et al., 2003; Boyandin et al., 2017; Kontárová et al., 2022; Sofyane et al., 2021; Talboys et al., 2016).

Механизм эффективности применения УПД лежит не только в потенциальном отсутствии непроизводственных потерь, по сравнению с быстрорастворяющимися традиционными минеральными удобрениями, но также в их влиянии на почвенный процесс мобилизации элементов питания, т. е. на пополнение резервуара непосредственно доступных растению элементов в почве из других валовых форм. Более того, известно, что применение УПД настолько может усиливать мобилизацию почвенных запасов, например, фосфора и калия, и их переход в доступные растению формы, что обладает положительным последействием в виде итогового повышения уровня эффективного плодородия почв по этим элементам питания (Aarnio et al., 2003; Ghafoor et al., 2022). Мобилизация почвенных запасов элементов питания, таких как фосфор и калий, и повышение степени их утилизации из удобрений является одной из ключевых задач прикладной агрохимии. Совершенствование и поиск рычагов активного управления процессами мобилизации элементов питания в почвах позволят устанавливать новые (повышенные) уровни стационарных состояний по показателям почвенного плодородия, что представляет собой одновременно научный и практический интерес (Елешев, Иванов, 1990).

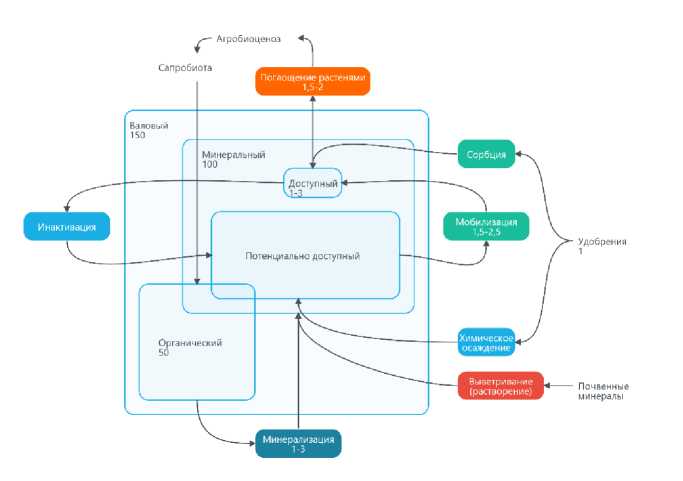

На рисунке 1 на примере фосфора, как одного из основных элементов питания, показаны оценки его почвенных запасов в виде различных форм для южного чернозема и сезонных потоков между этими формами в результате процессов разложения органических веществ, мобилизации минеральных соединений в доступные для растений формы. В южных карбонатных черноземах запасы валового фосфора составляют порядка 150 мг/100 г почвы. Из них минеральные (непосредственно и потенциально доступные) и органические формы находятся в соотношении около 2 : 1, т. е. порядка 100 и 50 мг/100 г почвы соответственно. Важную роль в освобождении связанных в почвах фосфатов и превращении фосфора удобрений играют органические вещества.

Рис. 1 . Общая схема взаимосвязей между формами элемента питания в почве на примере фосфора (адаптировано из Елешев и Иванов, 1990). Размер резервуара каждой формы отражает его относительное количество, под названием формы элемента указана оценка его количества в мг/100 г почвы для южного чернозема в условиях средней обеспеченности. В закрашенных прямоугольниках указаны основные процессы с оценкой их нетто величин за вегетационный сезон (~100 дней), оценка поглощения приведена для озимой пшеницы при урожайности 5–6.5 т/га.

Fig. 1. The general scheme of relations between the forms of soil nutrient elements by the example of phosphorus (adapted from Eleshev and Ivanov, 1990). The size of the reservoir of each form reflects its relative quantity, under the name of the element form, an estimate of its quantity in mg/ 100 g of soil for southern chernozem, considering its average availability level in soil, is indicated. The shaded rectangles indicate the main processes with an estimate of their net values for the growing season (~100 days), the consumption estimate is given for winter wheat at a yield of 5–6.5 t/ha.

При правильной технологии ведения землепользования стационарное состояние по содержанию органофосфатов можно сдвигать в бóльшую сторону. В южных черноземах – до 54–55 мг/100 г почвы. Скорость минерализации органофосфатов – 0.028 мг/100 г почвы в сутки, таким образом, в течение вегетационного сезона продолжительностью 3 месяца может минерализоваться около 2.5 мг/100 г почвы (Елешев, Иванов, 1990). Эта величина соответствует уровню мобилизации фосфора в доступные для растений формы, а значит может поддерживать поток фосфора внутри почвы из валовых форм для восполнения его выноса. Например, интенсивность минерализации органофосфатов под такими культурами как ячмень/кукуруза может составлять 2.9 мг/100 г почвы, а под люцерной 3-го года – 3.3 мг/100 г почвы. Из данной схемы видно, что при внесении значительных доз быстрорастворимых удобрений, за счет процесса сорбции они могут сразу пополнять резервуар непосредственно доступного растениям фосфора. Однако при высокой концентрации этих форм также высокой будет и скорость процесса их инактивации, которая сдвинет равновесие скоростей мобилизация/инактивация так, что нетто результат процесса мобилизации снизится. Чтобы поддерживать равновесие этих процессов смещенным в сторону мобилизации элемента (запуская всю цепочку перехода элемента из валовых форм в непосредственно доступную) необходимо снижать концентрацию доступных форм.

Повышение продуктивности и качества зерновых культур одновременно со снижением количеств удобрений, сохранением и улучшением почвенного плодородия – задача непростая в современных условиях. Приемы, воздействующие на питательный режим почвы и способные максимально утилизировать запасы почвенной системы, можно разделить на две большие группы: агротехнические (чередование культур, орошение, агротехника и т. д.) и собственно агрохимические (рациональные технологии внесения удобрений, поиск новых эффективных форм удобрений и мелиорантов и т. д.) (Елешев, Иванов, 1990). Известно, что удобрения пролонгированного действия могут также увеличивать и качество продукции одновременно со снижением нагрузки на экосистему (количества и частоты внесения минеральных удобрений)

(Ghafoor et al., 2022; Li G et al., 2022; Shaviv et al., 1993; Trenkel, 2010; Wang et al., 2021).

В настоящей работе, используя данные полевого опыта с озимой пшеницей, посредством математического моделирования исследовали механизм влияния пролонгированного удобрения на интенсивность мобилизации элементов в почве (на примере азофоски, обогащенной биоразлагаемым полимером в серии различных концентраций). Оценивалась эффективность новой формы удобрения по затрачиваемому количеству на планируемый урожай и изменению показателей эффективного плодородия. Рабочей гипотезой являлось предположение о том, что низкая скорость растворения удобрения, по сравнению с традиционной формой, позволяет поддерживать более низкую концентрацию доступных форм элементов, сдвигая равновесие почвенных процессов в сторону мобилизации элементов из почвы. При этом урожайность не будет ограничена только почвенным ресурсом, поскольку постепенное растворение полимермодифицированного удобрения добавляет растениям недостающие количества элементов в течение всего вегетационного периода.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Описание объекта

Закладка полевого опыта проведена на опытном поле ФГБНУ “Чеченский НИИСХ”, расположенном в лесостепной зоне, на южной окраине г. Грозный, осенью 2022 г., площадью 12 га. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, суглинистый. В первой декаде октября была проведена предварительная разбивка полевого опыта согласно разработанной схеме на делянки площадью 15 м 2 , с учетной площадью – 5 м 2 . Делянки выбирали максимально схожие и однородные по рельефу.

Система обработки почвы включала вспашку почвы плугом ПН-4-35 на глубину до 30 см с последующим дискованием дисковой бороной БДМ-3×4 на глубину до 15 см и обработкой культиватором КПП-5 для обеспечения необходимых физических свойств в пахотном слое почвы (структурности, плотности и др.). Следом была проведена подготовка почвы комбинированным агрегатом – компактоматом для заделки удобрений и посева. На учетных делянках произведена заделка опытных образцов удобрений (таблеток) вручную на глубину 3 см из расчета 5 шт. на м2 в соответствии со схемой опыта.

Схема опыта. Система применения удобрений предусматривала внесение минеральных удобрений в дозе рассчитанной на планируемую урожайность озимой пшеницы 5 т/га. Азофоску применяли в качестве эталона для сравнительной оценки эффективности полимер-модифицированных удобрений.

Шесть вариантов опыта включали: контроль ( К ) – без удобрений; Азофоска 16 : 16 : 16 ( А ) с нормой внесения 2.0 ц/га; и 4 варианта с полимер-модифицированным удобрением (ПМУ) в концентрациях 5% ( ПМУ-5 ); 10% ( ПМУ-10 ); 15% ( ПМУ-15 ); и 20% ( ПМУ-20 ). ПМУ вносили по 25 таблеток (5 шт. – 25 г/м 2 ). Полевая повторность опыта 4-кратная. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное.

Полимерную модификацию минерального удобрения азофоска 16 : 16 : 16 проводили в лабораторных условиях путем смешивания с поливиниловым спиртом (Баматов и др., 2022). Полимерная модификация азофоски имеет следующий химический состав: поливиниловый спирт (C 2 H 4 O) x , где x – степень полимеризации, лимонная кислота C₆H₈O₇ (в соотношении 1 : 10 по массе полимера), азофоска NH 4 H 2 PO 4 + NH 4 NO 3 + KCL . Содержание полимера в азофоске снижает скорость ее растворения. Таким образом, в изучаемой серии удобрений немодифицированная азофоска имеет максимальную скорость растворения, а ПМУ-20 – минимальную.

Поступление элементов питания в почву из таблетированной формы полимер-модифицированного минерального удобрения азофоски может определяться в основном тремя механизмами: путем постепенного растворения в воде, ферментативного разложения поливинилового спирта, и диффузией ионов удобрения через набухший в воде поливиниловый спирт. Первый механизм имеет место за счет того, что поливиниловый спирт является водорастворимым, а при температурах более 70 ℃ он является уже хорошо растворимым. При этом конкретная величина растворимости регулируется условиями его получения и степенью полиме- ризации. Поскольку в почвах максимальная температура редко превышает 25 ℃, то значительную роль в высвобождении минерального удобрения из смеси с данным полимером также может иметь его биоразлагаемость, а именно – расщепление поливинилового спирта ферментами бактерий Pseudomonas sp. (второй механизм). После разложения макроцепи поливинилового спирта ее фрагменты могут полностью усваиваться бактериями (Крутько и др., 2014). Третий возможный механизм обусловлен тем, что в почве азофоска диссоциирует на различные ионы: нитрат-ион – NO3-, ион аммония – NH4+, фосфат-ионы – H2PO4-, HPO42- и PO43-, – а поливиниловый спирт, набухший в воде, является проницаемым для водных растворов неорганических кислот (Иорданский и др., 1972).

Посев и описание сорта. Посев озимой пшеницы был проведен 18–19 октября с нормой высева 45 млн шт./га. Использовался мягкий сорт озимой пшеницы – краснодарский сорт Бумба. Оригинатор – 25-ФГБНУ “Национальный Центр зерна имени П.П. Лукьяненко”. Сорт среднеранний, низкорослый, обладает высокой устойчивостью к полеганию. Засухоустойчивость высокая. Средняя урожайность в регионе – 80.3 ц/га. Максимальная урожайность – 93.3 ц/га. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону.

Отбор образцов. В течение вегетации отбирались образцы почвы для агрохимического анализа:

-

1. перед внесением удобрения;

-

2. в период кущения пшеницы;

-

3. в период колошения пшеницы.

Измерения. Анализы почвы проводили в лаборатории САС “Агрохимия Чеченская”. Характеристики озимой пшеницы (всхожесть, высота растений, количество колосьев, длина колоса, количество зерен в колосе, масса зерен в колосе, масса 1 000 семян) определяли по ГОСТ 9353-2016 “Пшеница. Технические условия”.

Оценку количеств доступных растениям элементов питания проводили по содержанию подвижных соединений фосфора и калия, установленному методом Мачигина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26205-91), и содержанию нитратов – ионометрическим методом (ГОСТ 26951-86). Содержание органического вещества (гумуса) определяли стандартными методами – по Тюрину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), pH водной вытяжки – по ГОСТ 26423-85.

Расчет баланса элементов в почве. Расчет баланса элементов в пахотном слое почвы (0–30 см) производили на момент колошения, когда основная биомасса озимой пшеницы уже сформировалась. Для перевода площадной нормы внесения в единицы концентрации плотность пахотного слоя принимали равной 1.3 г/см 3 . Невязку баланса питательных элементов определяли как разницу между начальными и конечными (на момент колошения) содержаниями питательных элементов в почве, с учетом количеств, внесенных с удобрением и выносимых с урожаем. Для учета выноса основных элементов питания озимой пшеницей с основной продукцией с учетом побочной (в данном случае пожнивные остатки) применяли следующие величины выноса на 1 т урожая: 33 кг азота, 12 кг фосфора, 24 кг калия. Поскольку потребление корневой массой не учитывалось, то в настоящей работе приведена нижняя оценка (минимальная) выноса элементов питания, соответственно, величины возможной мобилизации элементов питания из почвы по балансу также являются минимальными оценками.

Оценочная модель мобилизации почвенных ресурсов (на примере фосфора). Для моделирования динамики питательных элементов использовалось обыкновенное дифференциальное уравнение:

^= F(t) + M(S,t) - C(t)

(1),

где S(t) - концентрация подвижной формы элемента в почве в момент времени t (используются экспериментально данные в момент до посева (начальный) и в фазу колошения (конечный)).

F (t) - скорость поступления питательного элемента в почву при растворении удобрения, которая задается линейной функцией:

F(t) = 2k 3 t/k 4 2 , при t < к. 4 ,

0, при t > к4 (полное растворение) (2)

где k 3 = 0.9 мг/100 г почвы – общее количество внесенного питательного элемента, k 4 – время полного растворения удобрения: для азофоски высокая скорость k 4 = 5 сут., и медленная для удобрений пролонгированного действия k 4 = 100 сут. F(t) линейно растет со временем так, чтобы за время полного растворения общее поступление питательного элемента было равно k 3 .

M(S, t) - суммарная скорость процессов мобилизации и иммобилизации питательного элемента в почве и задается следующим уравнением:

M(S,t) = k5k2-k6S, (3)

где k 5 – базовая скорость мобилизации в почве, k 2 – коэффициент плотности растений (за счет ускорения мобилизации экссудатами растений), k 6 – общий коэффициент перехода питательного элемента из подвижного пула в потенциально доступный в результате иммобилизации (включая инактивацию и химическое осаждение) (рис. 1).

C(t) - скорость потребления элемента растениями, которая увеличивается со временем линейно за счет роста фитомассы растения и задается уравнением:

C(t) = k 1 t, (4)

где коэффициент к 1 - скорость нарастания потребления элемента растениями, мг/(100 г сут. 2 ), также пропорционален плотности растений (через коэффициент k 2 ):

k i = 2к 2 /Т2, (5)

где T – вегетационный период активного роста растения, принятый равным 100 суткам.

Параметры модели, использованные для параметризации модели к экспериментальным данным, относятся к процессам мо- билизации и иммобилизации питательного элемента в почве k5 и k6.

Моделирование, статистическую обработку данных и работу с графикой проводили на языке R версии 4.3.1 (R Core Team, 2022). Для определения статистически значимых различий между средними в вариантах опыта применяли апостериорный критерий Тьюки HSD (честно значимая разница) для однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с уровнем достоверности более 95%. Апостериорный критерий Тьюки является модифицированным критерием Стьюдента для множественного сравнения независимых групп при одинаковом их размере и одинаковых дисперсиях. Одинаковость дисперсий выборок проверялась критерием Фишера. Для визуализации результатов множественных сравнительных анализов использовали метод отображения компактных букв (CLD), в котором значимыми отличиями между своими средними величинами обладают группы, в индексации которых нет ни одной общей буквы (библиотека R multcompView). Проверку достоверности тренда изменения для измеряемых характеристик урожая и почвы с увеличением количества полимера в ПМУ определяли при помощи F-критерия Фишера (для взвешенного линейного тренда).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

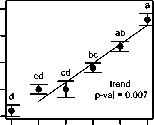

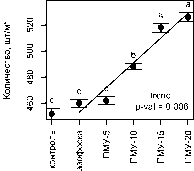

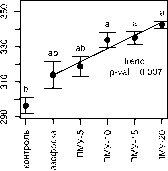

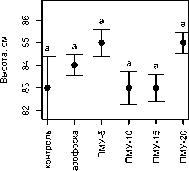

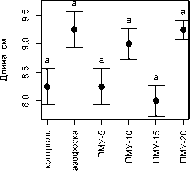

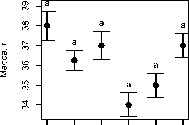

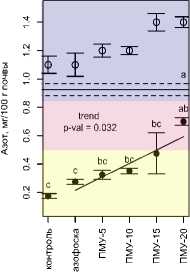

Экспериментальные данные. Применение полимер-модифицированной азофоски приводит к значимому увеличению урожайности озимой пшеницы (рис. 2а). Поскольку доза действующего вещества азофоски во всех вариантах опыта одинаковая, то результаты эксперимента показывают влияние на урожайность именно добавленного в азофоску полимера. Варианты ПМУ-15 и ПМУ-20 значимо отличаются от чистой азофоски, где максимальная прибавка урожая была в варианте ПМУ-20 и составила 1.3 ± 0.2 т/га (или 25% от урожайности с азофоской – 5 т/га). В целом в ряду увеличения концентрации полимера от 5 до 20% обнаружен статистически значимый тренд роста урожайности (pval = 0.007). Также значимые отличия и/или значимый положительный линейный тренд с концентрацией полимера в азофоске обнаружен для таких показателей урожайной продукции, как количество колось- ев, количество зерен в колосе масса зерен в колосе, и всхожесть (рис. 2).

значимый линейный тренд с р < 0.1

Урожайность

_ Кол-во колосьев б

Д

Кол-во зерен в колосе

Г Масса зерен в колосе

Всхожесть

Высота растений

Длина колоса

Масса 1000 семян

Рис. 2 . Урожайность и структура урожая для разных вариантов опыта. Приведены средние значения для 4 полевых повторностей со стандартной ошибкой среднего.

Fig. 2. Yield and yield structure for different variants of the experient. The average values for 4 field replicates with the standard error of the mean are given.

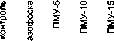

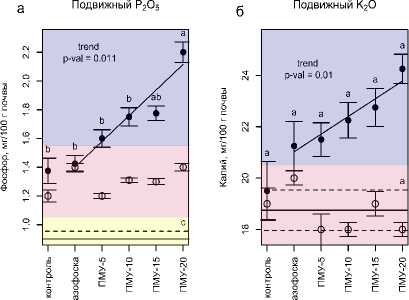

Результаты агрохимического анализа почвы перед внесением удобрений свидетельствуют о том, что исходная почва относилась к группе среднего содержания гумуса (4.1 %), имела реакцию почвенного раствора оптимальную для роста и развития пшеницы (рН 6.8), очень низкую обеспеченность фосфором (0.9 мг/100 г почвы), низкую обеспеченность калием (18 мг/100 г почвы) и среднюю обеспеченность нитратным азотом (1.0 мг/100г почвы) (рис. 3, базовые линии).

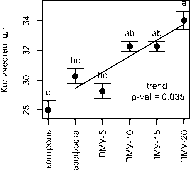

К стадии колошения состояние почвы в разных вариантах опыта изменилось относительно исходного по таким показателям плодородия, как содержание подвижных форм фосфора и калия и нитратного азота. По подвижному фосфору все варианты опыта значимо отличались от исходного содержания в большую сторону, при этом все варианты с ПМУ перешли из области низкой в область средней обеспеченности подвижным фосфором (рис. 3а). Также в серии возрастающей концентрации полимера был выявлен значимый возрастающий линейный тренд, а содержание подвижного фосфора в ПМУ-20 был значимо выше, чем в варианте чистой азофоски.

По подвижному калию между вариантами опыта не было достоверных различий на уровне 95%, но зафиксирован значимый возрастающий линейный тренд изменений в серии возрастающей концентрации полимера. При этом все варианты, кроме контроля, перешли из области низкой в область средней обеспеченности по подвижному калию (рис. 3б).

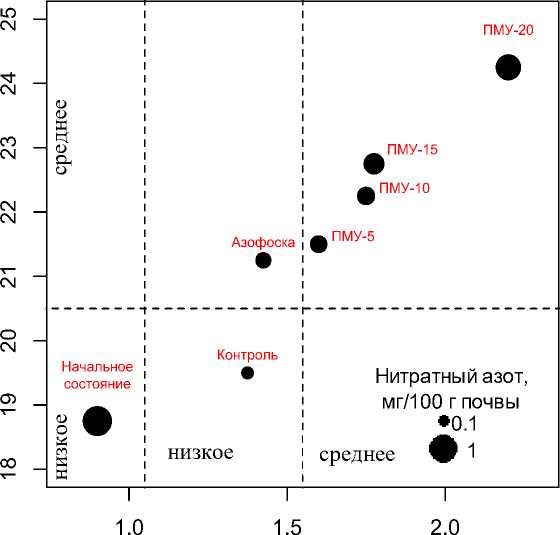

По нитратному азоту все изменения относительно исходного состояния наоборот произошли в сторону снижения также со значимым положительным трендом в серии концентраций полимера. От варианта чистой азофоски отличался только вариант ПМУ-20, и только ПМУ-20 при этом не отличался значимо от исходного содержания в почве, т. е. испытал наименьшее снижение в содержании нитратного азота (рис. 3в). Тем не менее, исходное состояние относилось к нижней границе области средней обеспеченности нитратным азотом, ПМУ-20 перешел в область низкой обеспеченности, а все остальные варианты опыта оказались уже в области очень низкой обеспеченности нитратным азотом.

Статистически значимых изменений pH со временем и с ростом концентрации полимера не было даже в крайних вариантах опыта. Обозначен достоверный положительный тренд роста pH между этими вариантами в пределах 0.5 единицы, что не является существенным для роста растения и растворения питательных элементов (рис. 3г).

Величины, приведенные для первой фазы кущения на рисунке 3, показывают, что описанные общие тренды изменений начали формироваться в почве уже на стадии фазы кущения озимой пшеницы.

Расчеты баланса и эффективности. При расчете баланса для питательных элементов видно, что вынос элементов с урожаем (азота 4.2–5.8, фосфора 1.5–2.1 и калия 3.1–4.2 мг/100 г почвы) во всех вариантах опыта превышает его внесение с удобрениями (0.9–1.1 мг/100 г почвы), следовательно, недостающее питание растение получает из почвы (табл. 1). Снижение содержания нитратного азота в почве не покрывает эту разницу, а для фосфора и калия, более того, в почве наблюдается накопление подвижных форм, для фосфора – от 50 до 150% относительно исходного содержания, и для калия – от 4 до 30% в разных вариантах опыта. В условиях проводимого эксперимента рассчитанный баланс элементов питания между поступлением и выносом, учитывая изменения в почве, можно объяснить только мобилизацией этих элементов из почвы. Итак, суммарный прирост к стадии колошения для нитратного азота в результате мобилизации составил в контроле 3.5 мг/100 г почвы, и в серии концентраций полимера увеличивался от 3 (азофоска) до 4.7 мг/100 г почвы (ПМУ-20). Для фосфора прирост подвижной формы составил в контроле 2 мг/100 г почвы и в серии концентраций полимера увеличивался от 1.3 до 2.5 мг/100 г почвы. Для калия, в отличие от нитратного азота и фосфора, прирост подвижной формы в контроле был минимальным – 3.8 мг/100 г почвы, а в серии концентраций полимера увеличивался от 4.9 до 8.8 мг/100 г почвы.

Бюл етень Почвенного инстит 2

Dok 1

Нитратный азот

pH водный

-

— исходное значение - - ошибка среднего

о фаза кущения

-

• фаза колошения Обеспеченность Очень низкая Низкая Средняя

Рис. 3 . Показатели эффективного плодородия почвы в разных вариантах опыта в фазу кущения и фазу колошения относительно базовой линии (исходные значения до посева). Цветовой фон отражает зоны обеспеченности почвы показателем плодородия. Приведены средние значения для 4 полевых повторностей со стандартной ошибкой среднего. Fig. 3 . Indicators of effective soil fertility in different variants of the experiment in the tillering phase and the earing phase relative to the baseline (initial values before sowing). The color background reflects the zones of availability levels for each fertility indicator in the soil. The average values for 4 field replicates with the standard error of the mean are given.

Таблица 1. Баланс элементов питания для вариантов опыта на момент колошения с оценкой прироста подвижной формы (по разнице)

Table 1. The balance of nutrient elements for the variants of the experiment at the stage of earing with an estimate of the surplus of the its mobile form (by difference)

|

- |

Контроль |

Азофоска |

ПМУ-5 |

ПМУ-10 |

ПМУ-15 |

ПМУ-20 |

|

Количество, мг/100 г почвы |

Баланс азота |

|||||

|

начальное содержание |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

|

внесено с удобрением |

0 |

0.9 |

1.1 |

1.0 |

0.9 |

0.9 |

|

вынос с зерном и пожнивными остатками |

4.2 |

4.6 |

4.6 |

5 |

5.3 |

5.8 |

|

в почве на момент кущения* |

1.1 |

1.1 |

1.2 |

1.2 |

1.4 |

1.4 |

|

в почве на момент колошения |

0.2 |

0.3 |

0.3 |

0.4 |

0.5 |

0.7 |

|

Оценка прироста подвижной формы |

3.5 |

3.0 |

2.9 |

3.4 |

3.9 |

4.7 |

|

Добавочная эффективность удобрения |

0 C |

0.1 BC |

0.5 BC |

1.0 A |

1.8 A |

|

Продолжение таблицы

Table 1 continued

|

- |

Контроль |

Азофоска |

ПМУ-5 |

ПМУ-10 |

ПМУ-15 |

ПМУ-20 |

|

Количество, мг/100 г почвы |

Баланс фосфора |

|||||

|

начальное содержание |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

0.9 |

|

внесено с удобрением |

0 |

0.9 |

1.1 |

1.0 |

0.9 |

0.9 |

|

вынос с зерном и пожнивными остатками |

1.5 |

1.7 |

1.7 |

1.8 |

1.9 |

2.1 |

|

в почве на момент кущения* |

1.2 |

1.4 |

1.2 |

1.3 |

1.3 |

1.4 |

|

в почве на момент колошения |

1.4 |

1.4 |

1.6 |

1.8 |

1.8 |

2.2 |

|

Оценка прироста подвижной формы |

2.0 |

1.3 |

1.3 |

1.7 |

1.9 |

2.5 |

|

Добавочная эффективность удобрения |

0 C |

0.2 BC |

0.5 BC |

0.7 B |

1.3 A |

|

Продолжение таблицы

Table 1 continued

|

- |

Контроль |

Азофоска |

ПМУ-5 |

ПМУ-10 |

ПМУ-15 |

ПМУ-20 |

|

Количество, мг/100 г почвы |

Баланс калия |

|||||

|

начальное содержание |

18.8 |

18.8 |

18.8 |

18.8 |

18.8 |

18.8 |

|

внесено с удобрением |

0 |

0.9 |

1.1 |

1.0 |

0.9 |

0.9 |

|

вынос с зерном и пожнивными остатками |

3.1 |

3.3 |

3.3 |

3.6 |

3.9 |

4.2 |

|

в почве на момент кущения* |

19 |

20 |

18 |

18 |

19 |

18 |

|

в почве на момент колошения |

19.5 |

21.2 |

21.5 |

22.2 |

22.8 |

24.2 |

|

Оценка прироста подвижной формы |

3.8 |

4.9 |

5.0 |

6.1 |

6.9 |

8.8 |

|

Добавочная эффективность удобрения |

0 A |

0.3 A |

1.4 A |

2.3 A |

4.3 A |

|

Примечание. *Содержания элементов в почве на момент кущения приведены для информации и не участвовали в расчете баланса.

Note. *The contents of elements in the soil at the stage of tillering are given for information and were not considered in the calculation of the balance.

Также для всех вариантов с внесением удобрения была рассчитана добавочная эффективность удобрения по каждому элементу питания (табл. 1). Эта эффективность отражает увеличение эффективности удобрения от присутствия полимера, поскольку доза удобрения между вариантами одинакова. Для ее расчета используется соотношение общей прибыли элемента (сумма, обеспечивающая формирование урожая и повышение плодородия) к количеству, внесенному с удобрением (Баматов и др., 2022). В результате добавочная эффективность для фосфора в серии концентрации полимера монотонно росла с 0 (чистая азофоска) до 1.3 (ПМУ-20), т. е. при концентрации полимера 20% – только за счет полимера относительно чистой азофоски – было дополнительно получено на 1 мг внесенного удобрения 1.8 мг подвижного элемента в виде фитомассы и/или прибавки плодородия по фосфору. Соответственно, добавочная эффективность ПМУ для калия монотонно росла от 0 до 4.3, а для нитратного азота – от 0 до 1.8.

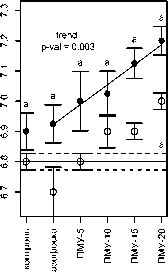

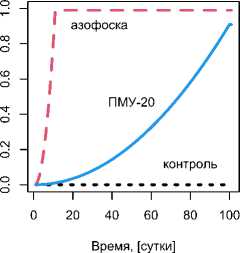

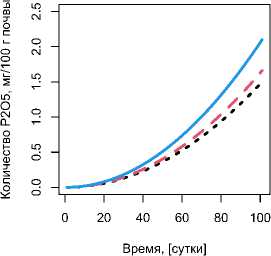

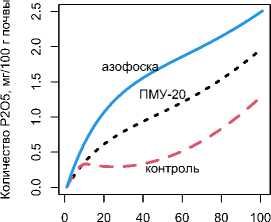

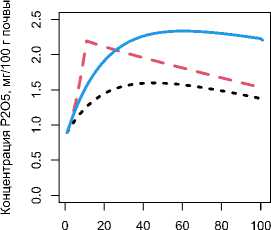

Моделирование мобилизации элементов в почве. Для понимания механизма выявленной выше эффективности ПМУ и его влияния на почвенное плодородие была построена динамическая модель согласно общей теоретической схеме процессов на примере фосфора, представленной на рисунке 1. При помощи моделирования проведена оценка реалистичности описания полученных результатов по приросту подвижных форм питательных элементов (прибавки эффективного плодородия почвы) в результате процессов мобилизации/инактивации в почве для контроля, чистой азофоски и удобрения пролонгированного действия на примере наиболее контрастных и статистически значимых данных варианта ПМУ-20. В модели концентрации подвижного элемента в почве в каждый момент времени влияют три составляющие: скорость растворения удобрения, потребление его растениями и суммарный результат процессов мобилизации и инактивации элемента в почве. Модель параметризована к экспериментальным данным только двумя коэффициентами: базовой мобилизации (k 5 ) и инактивации (k 6 ), – так что результаты всех процессов соответствуют экспериментальным данным (табл. 2), (рис. 4).

Таблица 2. Параметры модели, оптимизированной для описания данных эксперимента

Table 2. Model parameters after optimization to fit experimental data

|

Параметр |

Контроль |

Азофоска |

ПМУ20 |

Описание |

|

T |

100 |

продолжительность активного вегетационного сезона, сут |

||

|

k 2 |

1.5 |

1.66 |

2.1 |

вынос элемента питания с растениями коэффициент ускорения мобилизации растениями, мг/100 г почвы |

|

k 3 |

0 |

0.9 |

0.9 |

фактическое количество внесенного питательного элемента, мг/100 г почвы |

|

k 4 |

- |

10 |

100 |

время полного растворения удобрения, сут |

|

k 5 |

0.06 |

базовая скорость мобилизации элемента из почвы, 1/сут |

||

|

k 6 |

0.05 |

общий коэффициент перехода питательного элемента из подвижного пула в потенциально доступный в результате иммобилизации и химического осаждения, 1/сут |

||

3 Растворенное удобрение

g Потребленное растениями

В Мобилизованное из почвы

Время, [сутки]

Рис. 4. Результат всех 4 процессов модели в виде динамики во времени (растворение удобрения, потребление растениями фосфора, мобилизация из почвы, концентрация в почве) для 3 вариантов опыта: контроль (черная пунктирная линия, без внесения), традиционная форма удобрения (красная штриховая линия, быстрое растворение) и пролонгированное удобрение (синяя сплошная линия, медленное растворение).

Fig. 4. The result of all 4 processes in the model shown as the changes over time (dissolution of fertilizer, phosphorus consumption by plants, mobilization from soil, concentration in soil) for 3 variants of the experiment: control (black dotted line, without fertilizer application), the traditional form of fertilizer (red dashed line, rapid dissolution) and slow-release fertilizer (blue solid line, slow dissolution).

Г Подвижный пул в почве

Время, [сутки]

Все результаты моделирования показаны на рисунке 4. Интегральные кривые динамики растворения двух типов удобрений показаны на рисунке 4а. Азофоска растворяется полностью в первые 10 дней, в то время как ПМУ-20 – в течение 100 дней, в контроле удобрение отсутствовало.

Потребление растениями растет в течение всего сезона и достигает экспериментальных значений (рис. 4б). Видно, что в контроле и в варианте Азофоска потребление растениями ограничено по сравнению с ПМУ-20.

Кривые нетто мобилизации фосфора из почвы чистой азофоски и полимер-модифицированной находятся по разные стороны от контроля (рис. 4в). В контроле в отсутствие удобрений растения поглощают имеющийся почвенный фосфор, тем самым снижают его концентрацию и замедляют инактивацию, которая пропорциональна концентрации элемента в растворе. Равновесие сдвигается в сторону мобилизации. В случае ПМУ-20 мобилизация на протяжении всего сезона идет быстрее, чем в контроле, поскольку поступление из удобрения медленное, а растения поглощают фософор быстрее, так как плотность корней больше (всхожесть выше) и, соответственно, итоговый вынос выше. Поскольку запас элемента в почве несравнимо больше пула непосредственно доступного растениям, то базовая скорость мобилизации, в отличие от инактивации, не зависит от концентрации и принимается равной константе. Однако базовая скорость мобилизации ускоряется экссудатами корней, соответственно, она пропорциональна растущей биомассе. В случае чистой азофоски, наоборот, быстрое растворение еще больше насыщает пул доступного элемента с самого начала и, таким образом, увеличивает скорость инактивации, равновесие смещается, и величина итоговой мобилизация снижается. Разница нетто мобилизации к концу сезона с чистой азофоской составляет 1.2 мг P 2 O 5 /100 г почвы.

Концентрация подвижного фосфора в почве, согласно модели, в контроле сначала вырастает за счет того, что скорость мобилизации выше скорости потребления растениями, но затем по мере роста потребления начинает снижаться. Контрольный вариант полностью обеспечивает урожай за счет почвенных запасов, но при этом и ограничивает урожай. В варианте Азофоски происхо- дит быстрое обогащение почвы вначале при растворении удобрения, а затем большая часть этого прироста потребляется растениями. Поскольку процесс мобилизации с самого начала подавлен азофоской и начинает ускоряться только во второй половине периода вегетации при снижении концентрации в почве, то итоговая прибавка подвижной формы фосфора в почве составляет только 0.5 мг/100 г почвы. В случае пролонгированного удобрения концентрация в почве сразу начинает нарастать за счет активного процесса мобилизации и выходит на плато с прибавкой подвижной формы фосфора в почве 1.3 мг/100 г почвы.

Установленный эффект пролонгированных удобрений на урожайность и характеристики растения согласуется с другими исследованиями, в которых пролонгированные удобрения, по сравнению с традиционными, влияли на длину листа и содержание хлорофилла у лука туберозного (Wang et al., 2021), качество и урожай яровой пшеницы (Ghafoor et al., 2022), урожайность, активность корней, число зерен и массу зерна яровой кукурузы (Li et al., 2022). Из обнаруженных эффектов особое значение для настоящего исследования имеет повышенная всхожесть озимой пшеницы в вариантах с ПМУ, поскольку она напрямую влияет на плотность корней в почве, а, следовательно, и на интенсивность корневой экссудации. Потребление элементов питания растениями происходит через корни в ризосфере, где у пшеницы кислотность может быть на 2 единицы ниже, чем в почве (Barrow, 2017; Smiley, 1979). Корни ускоряют растворение фосфора и его переход в подвижную форму (Richardson et al., 2011). Для учета этого эффекта в модели мобилизации фосфора (уравнение 3) в дополнение к базовой скорости его мобилизации в почве (k 5 ) использовался коэффициент k 2 (пропорциональный количеству растений). Коэффициент, ускоряющий мобилизацию за счет корневых экссудатов, нормирован, так что он имеет величину итогового выноса с урожаем в каждом варианте опыта.

Внесение в почву хорошо растворимых в воде фосфорных удобрений приводит к высоким концентрациям фосфора в почвенном растворе, что способствует раннему росту сельскохозяйственных культур, но фосфор из этого раствора быстро адсорбируется и иммобилизуется на поверхности частиц почвы. Это при- водит к гораздо более ограниченному поступлению фосфора в сельскохозяйственные культуры на более поздних стадиях роста, когда спрос сельскохозяйственных культур на фосфор высок. При этом насыщенность пула потенциально доступного фосфора фосфором удобрения блокирует пополнение этого пула из других малорастворимых форм валового фосфора, т. е. мобилизацию фосфора почвы. В итоге ограничивается развитие растений и, как следствие, урожайность.

Содержание подвижного фосфора в количестве 1.5 мг/100 г почвы соответствует естественному фосфатному фону. Подвижный фосфор по Мачигину, используемый в настоящей работе, больше выступает как фактор емкости почвы к фосфат ионам. Возможно, что пул непосредственно доступного растениям фосфора на самом деле еще меньше, и поэтому в эксперименте при наличии подвижного фосфора в почве в количестве 1.5 мг/100 г почвы уже наблюдается ограничение роста озимой пшеницы.

В исследуемом эксперименте применялась система удобрения с дефицитным балансом по всем трем элементам питания (в среднем по вариантам опыта интенсивность баланса составляла для N – 20%, P – 50%, K – 25% внесение относительно выноса). Известно, что внесение удобрений с дефицитным балансом само по себе может приводить к мобилизации почвенного ресурса. Оптимум содержания подвижного фосфора для роста озимой пшеницы составляет 3.0–3.5 мг/100 г почвы при плановом урожае 5– 6 т/га. В нашем опыте при плановом урожае 5 т/га, который был достигнут в варианте опыта с обычной азофоской, исходное содержание подвижного фосфора в почве составляло 0.9 ± 0.1 мг/100 г почвы. Таким образом, небаланс фосфора равен 2–2.5 мг/100 г почвы, что соответствует количеству фосфора, мобилизованному из почвы в настоящем эксперименте в вариантах с ПМУ. Высокое значение мобилизации в контрольном варианте также может объясняться тем, что в отсутствие внесения удобрения мобилизация почвенных запасов начинается раньше. Общее количество мобилизованного азота и фосфора в контрольном варианте превышает все варианты, в которых содержится большая доля быстрорастворимого удобрения (чистая Азофоска, ПМУ-5, ПМУ-10), но уступает ПМУ-15 и ПМУ-20, т. к. последние ввиду меньшей растворимости похожи на контроль по концентрации подвижного фосфора в почве, но при этом в них поддерживается рост большего количества растений за счет дополнительного постоянно растворяющегося удобрения. Большее число растений обеспечивает ускорение мобилизации элементов. Для калия контрольный вариант имеет наименьшую величину мобилизации, что может быть объяснено общей высокой мобилизационной активностью в отношении калия для чернозема выщелоченного, особенно при применении минеральных удобрений (Воронкова, Храмцов, 2015; Леплявчено и др., 2009).

Различие в количестве нетто мобилизованного фосфора между вариантами опыта в модели создает именно коэффициент инактивации (k 6 ), поскольку он умножается на динамическую концентрацию подвижной формы элемента в почве, которая в случае традиционного удобрения сразу после внесения имеет высокое значение (рис. 4а), а для серии ПМУ и для контроля – около нуля. Таким образом, единовременно вносимое удобрение в большой концентрации контактирует с почвой и, соответственно, существенная часть его инактивируется. Преимуществом пролонгированного удобрения является то, что оно выделяется постепенно и не контактирует с почвой длительное время в большой концентрации, и таким образом не подвержено значительной инактивации.

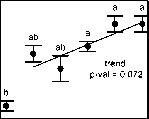

На диаграмме (рис. 5) показано состояние почвы в конце эксперимента в координатах показателей эффективного плодородия относительно ее начального состояния.

Видно, что в настоящем эксперименте с применением ПМУ выщелоченный чернозем перешел на более высокий уровень эффективного плодородия за счет мобилизации внутренних ресурсов, что согласуется с литературой (Aarnio et al., 2003; Ghafoor et al., 2022). Чем меньше скорость растворения азофоски, тем больше выражена прибавка показателей плодородия. Запасы фосфора и калия, особенно в черноземах, считаются довольно большими, и их можно использовать в дополнение к удобрениям пролонгированного действия в течение нескольких десятков лет. При этом истощение почвы не должно происходить, поскольку при многолетнем окультуривании пахотного слоя неизбежно происходит эрозия, и к пахотному слою постепенно припахиваются нижележащие горизонты, восполняющие валовые запасы.

Подвижный Р, мг/100 г почвы

Рис. 5. Диаграмма состояния координатах показателей плодо нитратный азот) для всех вар состояния почвы. Пунктиро обеспеченности для данной поч

Fig. 5. Soil state diagram at earing phase in the coordinates of soil fertility indicators (mobile phosphorus, potassium, nitrate nitrogen) for all variants of the experiment compared to the the initial state of the soil. The dotted line indicates the corresponding zone of nutrient availability level for this soil.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, удобрения пролонгированного действия являются эффективными, поскольку плановая урожайность может быть достигнута с меньшим расходом минерального удобрения по сравнению с его быстрорастворимой формой. Влияние ПМУ на почвы задействует процесс мобилизации внутренних почвенных запасов, за счет чего можно одновременно повысить уровень эффективного плодородия почвы и снизить затраты на удобрения. Проектирование ПМУ с кривыми растворения питательных элементов, соответствующими потребностям сельскохозяйственной культуры в конкретные фенофазы, открывает перспективы разработки наиболее оптимальной системы удобрения на основе ПМУ.

Список литературы Влияние минерального удобрения пролонгированного действия на интенсивность мобилизации почвенного фосфора и калия

- Баматов И.М., Васильева Н.А., Васильев Т.А., Перевертин К.А. Влияние полимерной модификации комплексного удобрения на эффективность использования фосфора и калия озимой пшеницей на южном черноземе // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2022. Вып. 113. С. 90-109. https://doi.org/10.19047/01361694-2022-113-90-109.

- Воронкова Н.А., Храмцов И.Ф. Влияние длительного применения минеральных удобрений и соломы в севообороте на калийный режим чернозема выщелоченного // Фундаментальные исследования. 2015. № 2. (часть 2). С. 307-312.

- Елешев Р.Е., Иванов А.Л. Фосфорный режим почв Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1990. 160 с.

- Иорданский А.Л., Моисеев Ю.В., Маркин В.С. Исследование диффузии водных растворов кислот в пленке из поливинилового спирта // Высокомолекулярные соединения. 1972. XIVA. № 4. C. 801-805.

- Капцынель Ю.И., Казанцева О.Ф. Агрохимическая эффективность капсулированной мочевины // Бюллетень ВИУА. 1990. С. 6-10.

- Кирюшин В.И. Управление плодородием почв в интенсивном земледелии // Земледелие. 1987. № 5. С. 2-6.

- Козел Е.Г. Получение капсулированных с ингибитором форм мочевины и их влияние на активность уреазы и содержания азота в почве // Инновации и инвестиции. 2019. № 10. С. 224-225.

- Кореньков Д.А. Минеральные удобрения и их рациональное применения. Россельхозиздат, 1973. 176 с.

- Крутько Э.Т., Прокопчук Н.Р., Глоба А.И. Технология биоразлагаемых полимерных материалов. Минск: БГТУ, 2014. 105 с.

- Леплявчено Л.П., Громова Л.И., Онищенко Л.М., Дроздова В.В., Ерезенко Е.Е., Осипов М.А. Агрохимические свойства чернозема выщелоченного и продуктивность полевого севооборота в связи с применением минеральных удобрений // Научный журнал КубГАУ. 2009. № 46(2). С. 91-145.

- Минеев В.Г. Агрохимия. М.: МГУ, КолосС, 2004. 718 с.

- Пироговская Г.В. Медленнодействующие удобрения. Минск: БНИИПА, 2000. 287 с.

- Aarnio T., Räty M., Martikainen P.J. Long-Term Availability of Nutients in Forest Soil Derived from Fast- and Slow-Release Fertilizers // Plant and Soil. 2003. 252 (2). P. 227-239. https://doi.org/10.1023/A:1024765211123.

- Barrow N.J. The Effects of pH on phosphate uptake from the soil // Plant and Soil. 2017. 410. No. 1/2. P. 401-410. https://doi.org/10.1007/s11104-016-3008-9.

- Białkowska A., Borycka B., Bakar M., Rzany A. Innovative NPK Fertilizers based on Polyacrylamide and Polyvinyl Alcohol with Controlled Release of Nutrients // Polish Journal of Chemical Technology. Vol. 24. No. 3. P. 14-18. https://doi.org/10.2478/pjct-2022-0017.

- Boyandin A.N., Kazantseva E.A., Varygina D.E., Volova T.G. Constructing slow-release formulations of ammonium nitrate fertilizer based on degradable poly (3-hydroxybutyrate) // J. Agr. Food Chem. 2017. Vol. 65(32). P. 6745-6752. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.7b01217.

- Ghafoor I., Rahman M.H.U., Hasnain M.U., Ikram R.M., Khan M.A., Iqbal R., Hussain M.I., Sabagh A.E. Effect of slow-release nitrogenous fertilizers on dry matter accumulation, grain nutritional quality, water productivity and wheat yield under an arid environment // Sci. Rep. 2022. Vol. 12(1). Art. No. 14783. https://doi.org/10.1038/s41598-022-18867-5.

- Ibrahim M., Iqbal M., Tang Y.-T., Khan S., Guan D.-X., Li G. Phosphorus Mobilization in Plant-Soil Environments and Inspired Strategies for Managing Phosphorus: A Review // Agronomy. 2022. Vol. 12. P. 2539. https://doi.org/10.3390/agronomy12102539.

- Kontárová S., Přikryl R., Škarpa P., Kriška T., Antošovský J., Gregušková Z., Figalla S., Jašek V., Sedlmajer M., Menčík P., Mikolajová M. Slow-Release Nitrogen Fertilizers with Biodegradable Poly(3-hydroxybutyrate) Coating: Their Effect on the Growth of Maize and the Dynamics of N Release in Soil. Polymers. 2022. Vol. 14(20). Art. No. 4323. https://doi.org/10.3390/polym14204323.

- Li G., Fu P., Cheng G., Lu W., Lu D. Delaying application time of slow-release fertilizer increases soil rhizosphere nitrogen content, root activity, and grain yield of spring maize // The Crop Journal. 2022. Vol. 10(6). P. 1798-1806. https://doi.org/10.1016/j.cj.2022.04.014.

- Richardson A.E., Lynch J.P., Ryan P.R., Delhaize E.F., Smith A., Smith S.E., Harvey P.R., Ryan M.H., Veneklaas E.J., Lambers H., Oberson A., Culvenor R.A., Simpson R.J. Plant and microbial strategies to improve the phosphorus efficiency of agriculture // Plant Soil. 2011. Vol. 349. P. 121-156. https://doi.org/10.1007/s11104-011-0950-4.

- R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 2022. URL: https://www.R-project.org.

- Shaviv A. Advances in Controlled-Release Fertilizers // Advances in Agronomy. 2001. Vol. 71. P. 2-51.

- Shaviv A., Ahaviv A., Mikkelsen R.L. Controlled-release fertilizers to increase efficiency of nutrient use and minimize environmental degradation // Fertilizer Research. A review. 1993. Vol. 35. P. 1-12.

- Smiley R.W. Wheat rhizosphere ph and the biological control of take-all / J.L. Harley, R.S. Russell (Eds). The Soil-Root Interface. Academic Press, 1979. P. 329-338. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-325550-1.50033-1.

- Sofyane A., Ablouh E., Lahcini M., Elmeziane A., Khouloud M., Kaddami H., Raihane M. Slow-release fertilizers based on starch acetate/glycerol/polyvinyl alcohol biocomposites for sustained nutrient release, Proc. “Materials Today”. 2021. Vol. 36. Part 1. P. 74-81. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.05.319.

- Talboys P.J., Heppell J., Roose T. Healey J.R., Jones D.L., Withers P.J.A. Struvite: a slow-release fertiliser for sustainable phosphorus management // Plant Soil. 2016. Vol. 401. P. 109-123. https://doi.org/10.1007/s11104-015-2747-3.

- Trenkel M.E. Slow - and Controlled-Release Fertilizer: An Option for Enhancing Nutrient Use Efficiency in Agriculture. Paris, International Fertilizer Industry Association (IFI), 2010. 163 p.

- Wang C., Lv J., Xie J., Yu J., Li J., Zhang J., Tang C., Niu T., Patience B.E. Effect of slow-release fertilizer on soil fertility and growth and quality of wintering Chinese chives (Allium tuberm Rottler ex Spreng.) in greenhouses // Sci Rep. 2021. Vol. 11(1). Art. No. 8070. https://doi.org/10.1038/s41598-021-87593-1.