Влияние минеральных удобрений на обменные процессы азота в агроценозах пшеницы и гороха Республики Хакасия

Автор: Кадычегова А.Н., Кадычегов В.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты опыта по изучению обменных процессов азота в агроценозах гороха и пшеницы под влиянием минеральных удобрений (N60Р60К60) на агрочерноземе текстурно-карбонатном сухостепной зоны Республики Хакасия. Агрохимические показатели почвы: рНводн - 8,2; гумус (по Тюрину)-2,93 %; содержание подвижных (по Мачигину) Р2О5 - 2,0; К2О - 21,0 мг/100 г почвы соответственно. Надземную биомассу определяли методом сплошного учета, запасы подземного растительного вещества методом отмывки из монолитных образцов. Растительные пробы анализировали на содержание азота методом БИК-спектроскопии. Почвенные образцы анализировались на содержание нитратного азота потенциометрическим методом, легкогидролизуемого и трудногидролизуемого азота - по Корнфильду (1н. и 6 н. NаОН). Оценку переходов азота из фонда в фонд вели в соответствии с графической схемой обменных процессов и системой балансовых уравнений, предложенных В.В. Чупровой. Установлено, что процессы высвобождения и закрепления азота протекают в агроценозах круглогодично...

Азот, обменные процессы, агроценоз, агрочернозем текстурно-карбонатный, пшеница, горох, республика хакасия

Короткий адрес: https://sciup.org/140245695

IDR: 140245695 | УДК: 631.416.1

Текст научной статьи Влияние минеральных удобрений на обменные процессы азота в агроценозах пшеницы и гороха Республики Хакасия

Введение . Азот – важнейший элемент питания растений. Накопление его – характерная черта почвообразовательного процесса, обусловленная биологическим круговоротом веществ в системе почва–растение . Направленность баланса содержания элемента в почве определяется интенсивностью процессов трансформации азотсодержащих соединений в системе почва–удобрение–растение–атмос-фера . Основные приходные и расходные статьи баланса азота зависят от культуры в севообороте и использования удобрений [1–3].

Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в сухостепной зоне Республики Хакасия, зачастую нуждаются в азоте, что обуслов- лено низким содержанием общего азота и его минеральных и легкогидролизуемых форм. Дефицит азота обусловлен замедлением процессов минерализации органического вещества в связи с недостатком влаги. Возможности мобилизации растениями азота почвенных ресурсов сдерживаются жесткими климатическими условиями региона исследований. Важнейшими источниками поступления азота в почву являются корневые и пожнивные остатки, минеральные и органические удобрения, соединения азота, поступившие в почву с атмосферными осадками и семенами, а также азот, связанный сво-бодноживущими и симбиотическими азотфикса-торами [4, 5]. Усиление азотмобилизующей способности сельскохозяйственных культур может осуществляться различными путями, например, в результате симбиотической азот-фиксации и (или) внесения удобрений. Для успешного решения задач сохранения почвенного плодородия и увеличения урожайности полевых культур в данном регионе необходимы знания об особенностях потоков азотного цикла и специфике баланса элемента в различных агроценозах. Несмотря на имеющиеся научные сведения о почвах региона, многие вопросы трансформации почвенного азота до сих пор остаются малоизученными. Это и определило цель наших исследований.

Цель исследования . Изучить влияние вида полевой культуры и агрофона на основные потоки цикла азота в агрочерноземе текстурно-карбонатном в условиях сухостепной зоны Республики Хакасия.

Материалы и методы исследования. Исследование по изучению обменных процессов азота в агроценозах гороха (сорт Радомир) и пшеницы (сорт Саратовская 29) под влиянием минеральных удобрений (N60Р60К60) проводилось на агрочерноземе текстурно-карбонатном сухостепной зоны Республики Хакасия. Минеральное удобрение (азофоска N16Р16К16) вносили перед посевом. Использование комплексного минерального удобрения обусловлено низким исходным содержанием подвижного фосфора и калия в исследуемых почвах. Повторность -четырехкратная, расположение вариантов рядное. Посевная площадь делянки - 2,1 м². Агрохимические показатели почвы: рНводн - 8,2; гумус (по Тюрину) - 2,93 %; содержание подвиж- ных (по Мачигину) Р2О5 - 2,0; К2О - 21,0 мг/100 г почвы соответственно. Надземную биомассу определяли в конце вегетационного сезона методом сплошного учета, запасы подземного растительного вещества - методом отмывки из монолитных образцов на глубину 0-20, 20-40 см. Площадь монолитной рамки - 0,2 м2. Растительные пробы анализировали на содержание азота методом БИК-спектроскопии [6]. Почвенные образцы отбирались со всех вариантов опыта: весной перед посевом, осенью после уборки урожая. Отбор почвенных проб проводили почвенным буром в пятикратной повторности методом конверта на глубину 0-20 и 20-40 см. Почвенные образцы анализировались на содержание нитратного азота потенциометрическим методом, легкогидролизуемого и трудногидролизуемого азота – по Корнфильду (1н. и 6 н. NаОН). Оценку переходов азота из фонда в фонд проводили в соответствии с графической схемой обменных процессов и системой балансовых уравнений, предложенных В.В. Чупровой [7].

У бобовых культур азотный фонд почвы существенно пополняет азот, связанный за счет симбиотической азотфиксации. Доля симбиотически фиксированного азота, по литературным данным, составляет в среднем 60 % от общего выноса надземной массой гороха [8]. В наших расчетах, по сведениям В.М. Назарюк, газообразные потери из удобрений приняты за 20 % от внесенного количества азота удобрений, что составляет 12 кг/га [8, 9]. Среднегодовое поступление азота с осадками, учитывая засушливость климата зоны проведения исследований, принято за 4 кг/га в год [9].

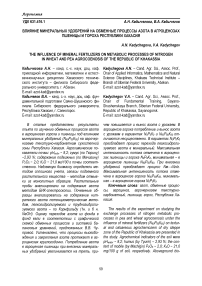

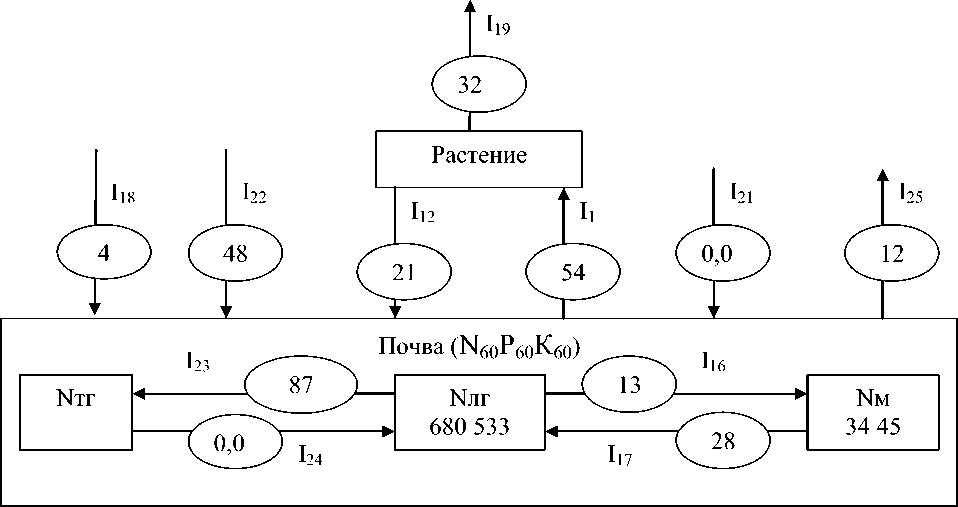

Результаты исследования и их обсуждение . В результате проведенных исследований установлено, что потребление азота растениями пшеницы в варианте N 0 Р 0 К 0 составило 36,5 кг/га в год (рис. 1). Существенная часть потребленного азота (23 кг/га) отчуждается с урожаем. Вынос азота продукцией компенсировался поступлением азота, освобождающегося при разложении растительных остатков на 38 %, с осадками на 11 %, остальное (51 %) за счет запасов, сосредоточенных в почвенных легкогидролизуемых органических соединениях.

Внесение минеральных удобрений (N60Р60К60) увеличивает потребление азота рас- тениями пшеницы на 48 % (54 кг/га в год) и отчуждение с урожаем на 39 % (32 кг/га в год). Вынос азота в данном варианте опыта компенсируется в значительной степени за счет минеральных удобрений (89 %); при освобождении азота в процессах минерализации растительных остатков (39 %) и осадков (7 %).

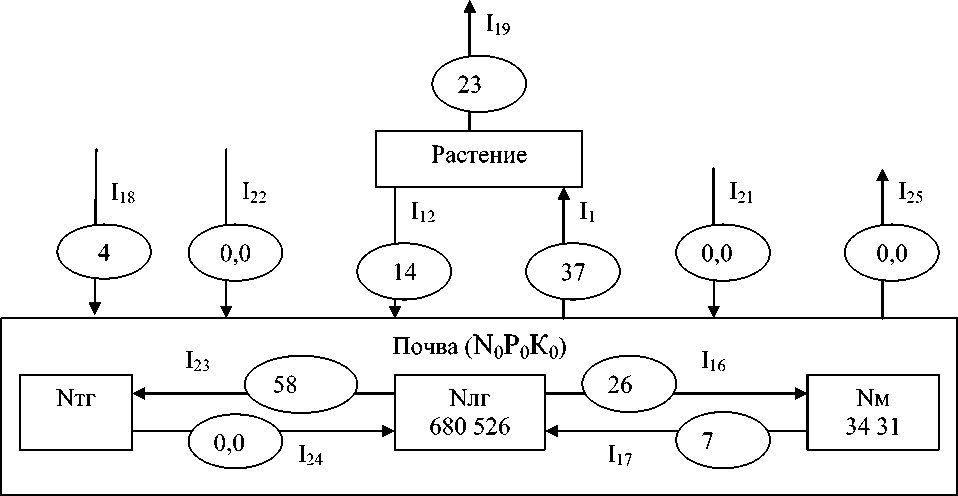

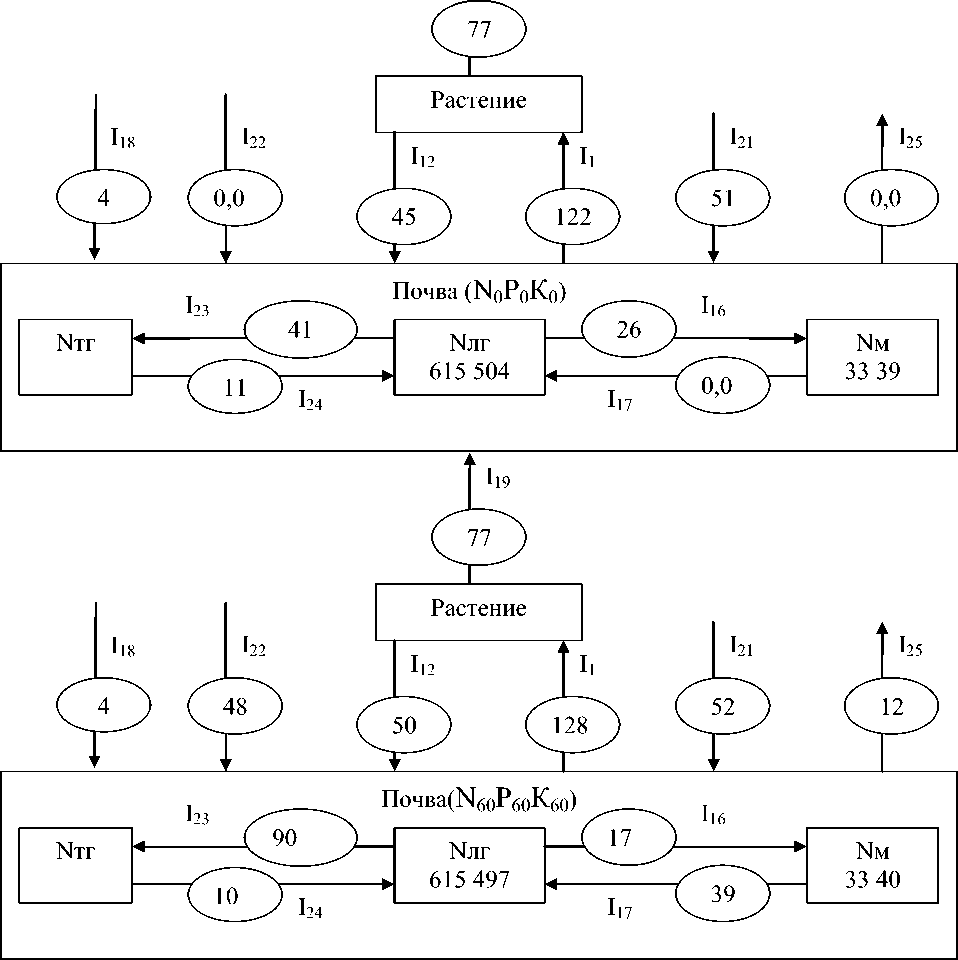

В агроценозах гороха в вариантах N 0 Р 0 К 0 и N 60 Р 60 К 60 величины потребления растениями азота – 122 и 128 кг/га в год соответственно (рис. 2). Отчуждение с урожаем составляет одинаковую величину – 77 кг/га в год. Следовательно, относительное отчуждение азота из почвы горохом без удобрений незначительно выше, что также отмечается в агроценозах пшеницы. Поступление азота в варианте без удобрений со всеми источниками компенсирует затраты потребленного элемента на 82 %, из них за счет азотфиксации – на 42 %, за счет поступления с растительными остатками – на 37 %, за счет азота осадков – на 3 %. Использование в агроценозе гороха минеральных удобрений обеспечивает полное возмещение затрат на вынос азота с продукцией (120 %). Наибольший вклад в пополнение запасов азота вносит процесс азотфиксации – 40,4 %; с растительными остатками возвращается в почву 39,2 %, с минеральными удобрениями – 37,6 %; с осадками – 2,7 %. Запасы минерального азота в почве агроценозов пшеницы и гороха существенно варьируют от весны к осени и от осени к весне. Фонд минерального азота израсходован не полностью, так как он пополнялся в результате постоянно протекающих в почве процессов минерализации. Ближайшим резервом для его пополнения являются фонды легкогидролизуемого почвенного азота и азота, высвобождающегося в процессах разложения растительных остатков. В варианте пшеница без удобрений из растительных остатков поступило 13,5 кг/га азота в год. Переход легкогидролизуемого азота в минеральный составил 26,3 кг/га в год; обратный переход минерального в легкогидролизуемый – 7,2 кг/га в год. Следовательно, восстановление запасов азота в минеральном фонде за счет минерализации легкогидролизуемых почвенных соединений составляет 19,1 кг/га в год. Это в 1,4 раза больше, чем из растительных остатков.

За период исследования запасы легкогидролизуемого азота уменьшились более чем на 20 %, что обусловлено его значительным содержанием в почве вследствие внесения органических удобрений под предыдущие культуры севооборота и расходованием на два парал-

Вестник КрасГАУ. 2019. № 9 лельно идущих процесса: высвобождение нитратного азота и закрепление в трудногидролизуемом фонде. Интенсивность закрепления азота в трудногидролизуемом фонде достигает в среднем 58,2 кг/га в год.

Рис. 1. Интенсивность потоков азота в агроценозах пшеницы, кг/га∙год. Здесь и далее:

I 1 – поглощение растениями; I 12 – поступление с растительными остатками; I 16 – переход легкогидролизуемого органического вещества (Nлг) в минеральные (Nм); I 17 – переход Nм в Nлг;

I 18 – поступление с осадками; I 19 – вынос с урожаем; I 21 – симбиотическая азотфиксация;

I 22 – поступление с удобрениями; I 23 – переход Nлг в трудногидролизуемый (Nтг);

I 24 – переход Nтг в Nлг; I 25 – газообразные потери из удобрений; цифры в прямоугольниках – запас азота в фонде на начало и конец периода, кг/га

I 19

Рис. 2 Интенсивность потоков азота в агроценозах гороха, кг/га∙год

Запасы минерального азота при внесении удобрений также существенно варьируют в агроценозе пшеницы в течение года, но при этом в отличие от варианта без удобрений увеличиваются к концу периода более чем на 30 %. В связи с этим в варианте опыта пшеница N60Р60К60, в отличие от варианта без удобрений преобладают процессы закрепления минерального азота в фонде легкогидролизуемом. Интенсивность этого процесса составляет 26,6 кг/га в год, обратный переход легкогидролизуемого в минеральный – 13,2 кг/га. Запасы легкогидролизуемого азота в агроценозе пшеницы N60Р60К60 также снижаются, но в меньшей степени. Поток Nл/г→ Nт/г так же, как и в варианте без удобрений, преобладает над обратным процессом. Интенсивность закрепления азота в трудногидролизуемом фонде достигает в среднем 86,9 кг/га в год.

Процессы перехода азота из фонда в фонд в агроценозах гороха имеют схожий характер с агроценозами пшеницы, но другие количественные характеристики. В варианте без удобрений протекают преимущественно процессы минера- лизации. Интенсивность их составляет 26 кг/га в год, обратный переход отсутствует. На удобренных вариантах, наоборот, доминируют процессы закрепления минерального азота в легкогидролизуемой фракции – 39,3 кг/га в год, обратный переход легкогидролизуемого в минеральный – 17,2 кг/га в год. Преимущество потока азот легкогидролизуемый → азот трудногидролизуемый над обратным переходом более выражено при использовании удобрений. Интенсивность их составляет в варианте без удобрений – 40,8 и 11,2 кг/га в год; в агроценозе гороха N60Р60К60 – 90,4 и 9,6 кг/га в год соответственно.

Выводы. Потребление и вынос азота с урожаем в варианте N 60 Р 60 К 60 по сравнению с вариантом N 0 Р 0 К 0 в агроценозах пшеницы увеличивается, в агроценозах гороха не изменяется. Вынос азота продукцией компенсировался преимущественно поступлением азота, освобождающегося при разложении растительных остатков (37–39 %), за счет азотфиксации (40– 42 %), минеральных удобрений (38 % горох; 89 % пшеница), запасов, сосредоточенных в почвенных органических компонентах (51 % пшеница N 0 Р 0 К 0 ). В вариантах N 0 Р 0 К 0 преобладает процесс освобождения азота из легкогидролизуемого азота и его переход в минеральный фонд над процессом закрепления азота в легкогидролизуемых органических соединениях. Причем в период осень – весна протекают только процессы минерализации легкогидролизуемого азота. Интенсивность этого процесса в агроценозах пшеницы и гороха мало отличается. Максимальная интенсивность потока отмечена в агроценозах пшеницы и гороха N 0 Р 0 К 0 , минимальная – в агроценозе пшеницы N 60 Р 60 К 60 . При внесении удобрений преобладает процесс Nм→Nл/г. Самая высокая интенсивность потока отмечена в агроценозе гороха N 60 Р 60 К 60 , минимальная – в агроценозе гороха N 0 Р 0 К 0 .

В агроценозах пшеницы без внесения минеральных удобрений баланс азота отрицательный и составляет -2 кг/га. В варианте горох N0Р0К0 баланс азота положительный – 8 кг/га, что обусловлено значительным вкладом симбиотически фиксированного азота. Применение минеральных удобрений сопровождается изменением баланса азота в положительную сторону. Наиболее высокое значение положительно- го баланса азота зафиксировано в агроценозе пшеницы при применении минеральных удобрений (12 кг/га). В агроценозе гороха использование минеральных удобрений увеличивает положительный баланс азота по сравнению с неудобренным вариантом лишь на 14 %

(8 кг/га), свидетельствуя о низкой эффективности применения минерального азота в дозе 60 кг/га под горох.

Список литературы Влияние минеральных удобрений на обменные процессы азота в агроценозах пшеницы и гороха Республики Хакасия

- Лобков В.Т., Бобкова Ю.А. Влияние органических удобрений и возделываемых культур на азотный режим темно-серой лесной почвы орошении // Агрохимия. - 2015. - № 10. - С. 3-9.

- Лобков В.Т., Бобкова Ю.А. Влияние органических удобрений и возделываемых культур на азотный режим темно-серой лесной почвы орошении // Агрохимия. - 2015. - № 10. - С. 3-9.

- Прокина Л.Н., Моисеев А.А. Вынос элементов питания урожаем многолетних трав в зависимости от средств химизации в условиях Нечерноземной зоны // Итоги выполнения программы фундаментальных научных исследований государственных академий на 2013-2020 гг.: мат-лы всерос. совещания науч. учреждений-участников географической сети опытов с удобрениями. - М., 2018. - С. 235-239.

- Волошин Е.И., Рудой Н.Г. Особенности накопления растительных остатков полевых культур в Средней Сибири // Вестник КрасГАУ. - 2019. - № 2. - С. 3-10.

- Продуктивность и азотфиксирующая способность современных сортов зернобобовых культур в одновидовых и смешанных посевах в зависимости от элементов технологии и вклад биологического азота в плодородие дерново-подзолистой почвы / В.В. Конончук, В.Д. Штырхунов, С.М. Тимошенко [и др.] // Достижения современной аграрной науки сельскохозяйственному производству: мат-лы науч.-прак. конф. с междунар. участием. - Калуга, 2017. - С. 265-274.

- Конончук В.В., Бородуля М.В. Источники азота и диагностика азотного питания озимой пшеницы в полевом севообороте на дерново-подзолистой почве // Агрохимический вестник. - 2012. - № 1. - С. 8-11.

- Борцов В.С. Использование автоматизированной аналитической системы на основе отражательной спектроскопии в исследовании агроценозов: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.16. - Красноярск: КрасГАУ, 2002. - 26 с.

- Гурьев Г.П. К вопросу о симбиотической азотфиксации у гороха в условиях Орловской области // Зернобобовые и крупяные культуры. - 2012. - № 2. - С. 66-71.

- Назарюк В.М. Баланс и трансформация азота в агроэкосистемах. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. - 257 с.