Влияние мобилизационных мероприятий на экономическую безопасность

Автор: Плотников В.А., Чебыкин К.А.

Журнал: Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии @tps-esst

Рубрика: Менеджмент, государственное и муниципальное управление

Статья в выпуске: 3 (65), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрыта специфика современного этапа обеспечения национальной экономической безопасности в России. Ее обеспечение во многом определяется санкциями, введенными против страны «коллективным Западом», которые оказывают негативное не только текущее воздействие на экономику, но и воздействие пролонгированное, которое пока что трудно оценить. Для восстановления необходимого уровня экономической безопасности страны в этих условиях предлагается более активно использовать мобилизационные инструменты, что требует дальнейшей углубленной институциональной проработки.

Экономическая безопасность, экономическая мобилизация, институциональные условия, государственный и общественный контроль, Вооруженные Силы Российской Федерации

Короткий адрес: https://sciup.org/148331907

IDR: 148331907

Текст научной статьи Влияние мобилизационных мероприятий на экономическую безопасность

С февраля 2022 года российская экономика развивается в изменившихся условиях, что обусловлено началом специальной военной операции и последовавшими за этим массированными, беспрецедентными санкциями со стороны «коллективного Запада» [1]. Эти события оказали и продолжают оказывать комплексное влияние на всю социальноэкономическую систему, вызывая в ней слабопредсказуемые и не всегда позитивные изменения, что получило отражение в часто используемом для характеристики сложившейся ситуации термине «турбулентность» [2]. (Заметим, что есть изменения и позитивные, например, рост внимания к обеспечению технологического суверенитета страны [3], что уже дало определенный положительный результат. Но эти позитивные изменения не являются объектом изучения в нашем исследовании.)

Санкционные угрозы экономической безопасности

Следствием турбулентности стало ослабление национальной экономической безопасности. Заметим, что подобное развитие событий было прогнозируемым. Так, в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208), в разделе «Вызовы и угрозы экономической безопасности» записано:

«8. На современном этапе мирового развития отчетливо проявляются объективные признаки разрушения однополярного мира. При этом процесс перехода к многополярности сопровождается нарастанием геополитической нестабильности и неустойчивости развития мировой экономики, резким обострением глобальной конкуренции. Отмечается стремление к перераспределению влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения. Происходят существенные изменения в области международного права, военно-политической и экономической областях.

9. На международные экономические отношения все большее влияние оказывают факторы, представляющие угрозу для экономической безопасности. Усилилась тенденция распространения на сферу экономики вызовов и угроз военно-политического характера, а также использования экономических методов для достижения политических целей».

Описанные вызовы экономической безопасности нашли отражение в современной турбулентной ситуации, породив нестабильность экономической системы и изменение структуры экономической активности. Произошла реализация значительного числа угроз экономической безопасности, описанных в Стратегии (см. табл.). Вследствие санкций в течение года (со 2-го квартала 2022 г. по 1-й квартал 2023 г.) в России наблюдался спад ВПП, который в дальнейшем был преодолен. Тем не менее, вызванные санкциями структурные проблемы сохраняются, полная их нейтрализация в кратко- и даже среднесрочной перспективе затруднена по объективным причинам.

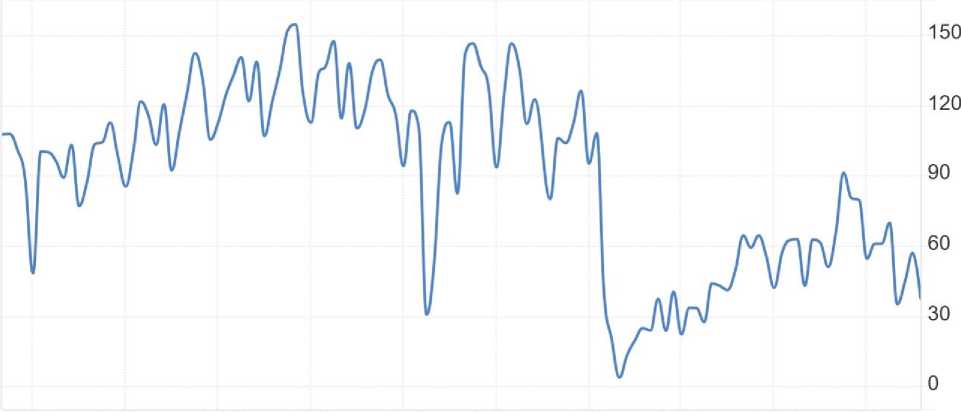

Характерный пример здесь – производство автомобилей в стране, которое существенно зависит от поставок иностранных комплектующих и материалов. Несмотря на то, что начиная с 2023 года публикуются довольно оптимистичные данные о росте выпуска, например: «За весь 2024 год на автосборочных предприятиях, расположенных в нашей стране, было собрано в общей сложности 1 млн 073,6 тыс. единиц автомобильной техники. Это на 33% больше, чем в 2023 году (808,8 тыс. шт.)» (цит. по: news/59247), – но здесь сказывается эффект низкой базы, вызванный обвальным падением производства в 2022 году, что наглядно демонстрирует рисунок, на котором показана помесячная динамика производства автомобилей в России в среднесрочной ретроспективе.

Таблица

Реализация угроз экономической безопасности страны вследствие санкций

|

Угроза (согласно п. 12 Стратегии) |

Реализация |

|

стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в качестве инструмента глобальной конкуренции |

+ |

|

усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг |

+ |

|

использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям |

+ |

|

повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ |

+ |

|

усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков |

+ |

|

изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых технологий» |

+ |

|

деятельность создаваемых без участия Российской Федерации межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования торговоэкономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации |

+ |

|

подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы |

+ |

|

исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-технологическими изменениями |

— |

|

отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики |

— |

|

недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права собственности |

— |

|

слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой экономики), недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных специалистов |

— |

|

истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчерпания действующих месторождений |

— |

|

ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, связанная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые «цепочки» создания добавленной стоимости |

+ |

Продолжение таблицы

|

Угроза (согласно п. 12 Стратегии) |

Реализация |

|

низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры |

– |

|

несбалансированность национальной бюджетной системы |

+ |

|

недостаточно эффективное государственное управление |

– |

|

высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере |

– |

|

сохранение значительной доли теневой экономики |

– |

|

усиление дифференциации населения по уровню доходов |

+ |

|

снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как следствие, снижение качества человеческого потенциала |

– |

|

усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации |

– |

|

недостаточность трудовых ресурсов |

+ |

|

неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития |

+ |

|

установление избыточных требований в области экологической безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и потребления |

– |

Разработано Чебыкиным К.А.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Источник: Trading Economics, см.:

Рис . Производство автомобилей в России, шт. в месяц

В таких условиях опираться на теоретические основы реализации государственной экономической политики, которые использовались ранее, не представляется целесообразным. В преподаваемых сегодня в российских университетах курсах экономической теории, базирующихся во многом на концепции экономического либерализма, упор делается на том, что экономика рыночного типа способна к саморегулированию. В этой связи, задача государства состоит в том, чтобы создать рамочные институциональные условия для раз- вертывания частнопредпринимательской инициативы, без прямого вмешательства в хозяйственную деятельность.

Насколько такой подход соответствует современным реалиям? По нашему мнению, в современных условиях (как, впрочем, и в условиях любого кризиса [4]) он утратил свою адекватность. Уповать на рыночное саморегулирование в современных турбулентных условиях, безусловно, можно. Но такой подход, скорее всего, приведет к краху экономики, к углублению кризиса, к тому, что не только снизится уровень национальной экономической безопасности, но и может произойти частичная утрата национального экономического суверенитета.

Мобилизационные методы для укрепления экономической безопасности

В таких условиях, как и ранее наблюдалось в истории СССР и России, требуется усиление мобилизационного начала в экономике [5]. Заметим, что это не только российская практика. Она характерна и для других стран мира. В данном случае мы ведем речь об экономической мобилизации, которая подразумевает определение с позиции общегосударственных интересов приоритетных видов хозяйственной деятельности, концентрацию под управлением государства ресурсов и контролируемое перенаправление их в приоритетные проекты и отрасли.

По сути, в данном случае речь идет об отходе от концепции индикативного планирования в направлении придания ему большей директивности [6], перераспределении полномочий между органами государственной власти, в том числе между федеральным центром и регионами, создании институциональных (законодательных) условий для того, чтобы государственные и уполномоченные государством организации получили право и возможность перераспределения ресурсов, в том числе на нерыночной основе.

Безусловно, такое перераспределение таит в себе опасность неэффективности и коррупционные риски. То есть оно само может стать источником новых угроз национальной экономической безопасности. Именно поэтому подобные шаги должны быть тщательно проработаны, апробированы в отдельных приоритетных областях (как это де-факто происходит сегодня при реализации государственного оборонного заказа [7]), после чего получить нормативно-правовое закрепление. Также важную роль играет организация контроля за использованием сконцентрированных на решении приоритетных задач ресурсов. Для повышения его действенности необходимо придавать ему публичный характер, а также пересмотреть полномочия различных органов и общественности в его осуществлении.

Для такого рода мобилизационной перестройки есть рамочные законодательные основания. Так, Указ Президента РФ от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», действующий в настоящее время, основное внимание уделяет дополнительному привлечению граждан в Вооруженные силы. Между тем, согласно ст. 1 Федерального закона от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», мобилизация – это «комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований на организацию и состав военного времени».

И если мобилизационные мероприятия в части Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований выполняются, то в части экономических процессов и управления ими со стороны государственных и муниципальных властей не произошло. На наш взгляд, в этих вопросах необ- ходима организация дальнейшей работы. Это позволит повысить эффективность мер по достижению высокого уровня национальной и экономической безопасности.

Заключение

Таким образом, в современных турбулентных условиях развития российской экономики обострились угрозы экономической безопасности, которые во многом обусловлены внешними (санкционными) факторами. Для их нейтрализации и/или смягчения требуется более активное использование мобилизационных методов, что, в свою очередь, требует корректировки и развития институциональной среды.