Влияние молекулярно-генетического профиля менингиом на течение заболевания и рецидивирование при использовании комбинированного метода лечения

Автор: Сергеев Г.С., Гайтан А.С., Травин М.А., Пономарев А.Б., Афонина М.А., Савицкая И.А., Яхья Ф., Кривошапкин А.Л.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 6 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Менингиома, одна из самых распространенных опухолей центральной нервной системы, составляет 39,7 % всех выявляемых первичных опухолей головного мозга. Источником возникновения этих новообразований являются менинготелиальные клетки паутинной оболочки. Менингиомы отличаются широким спектром гистологических вариантов, что выражается в наличии 15 гистоподтипов. Гистологическая классификация менингиом позволяет предположить дальнейшее развитие заболевания, спрогнозировать риски рецидива опухоли, определить тактику ведения пациента. Однако клинические исходы в гистологических подгруппах пациентов часто противоречат гистологической градации злокачественности. Таким образом, необходим более надежный метод как для определения гистологического подтипа опухоли, так и для прогнозирования клинического течения заболевания с потенциалом для таргетного лечения. Цель исследования - обобщить литературные данные о влиянии результата геномного и протеомного анализа опухоли на канцерогенез с определением взаимосвязи данных мутационных изменений с неинвазивной диагностикой, лечением и течением заболевания. Материал и методы. Поиск литературы производился в системе PubMed, Elibrary, включались публикации преимущественно с 2010 по 2023 г. с идентификацией статей по ключевому слову «генетический анализ менингиом» и синонимами. Найдено 550 источников, из которых 55 использовано для написания литературного обзора. Ряд статей, опубликованных ранее 2010 г., использованы для исторической справки о методах лечения и диагностики. данные статьи не включали информацию о генетическом аспекте публикации.

Менингиома, геномный и протеомный анализ, мезенхимальные опухоли цнс, комплексное лечение менингиом, терапевтические мишени

Короткий адрес: https://sciup.org/140303551

IDR: 140303551 | УДК: 616-006.328-036.65-059:577.21 | DOI: 10.21294/1814-4861-2023-22-6-138-152

Текст обзорной статьи Влияние молекулярно-генетического профиля менингиом на течение заболевания и рецидивирование при использовании комбинированного метода лечения

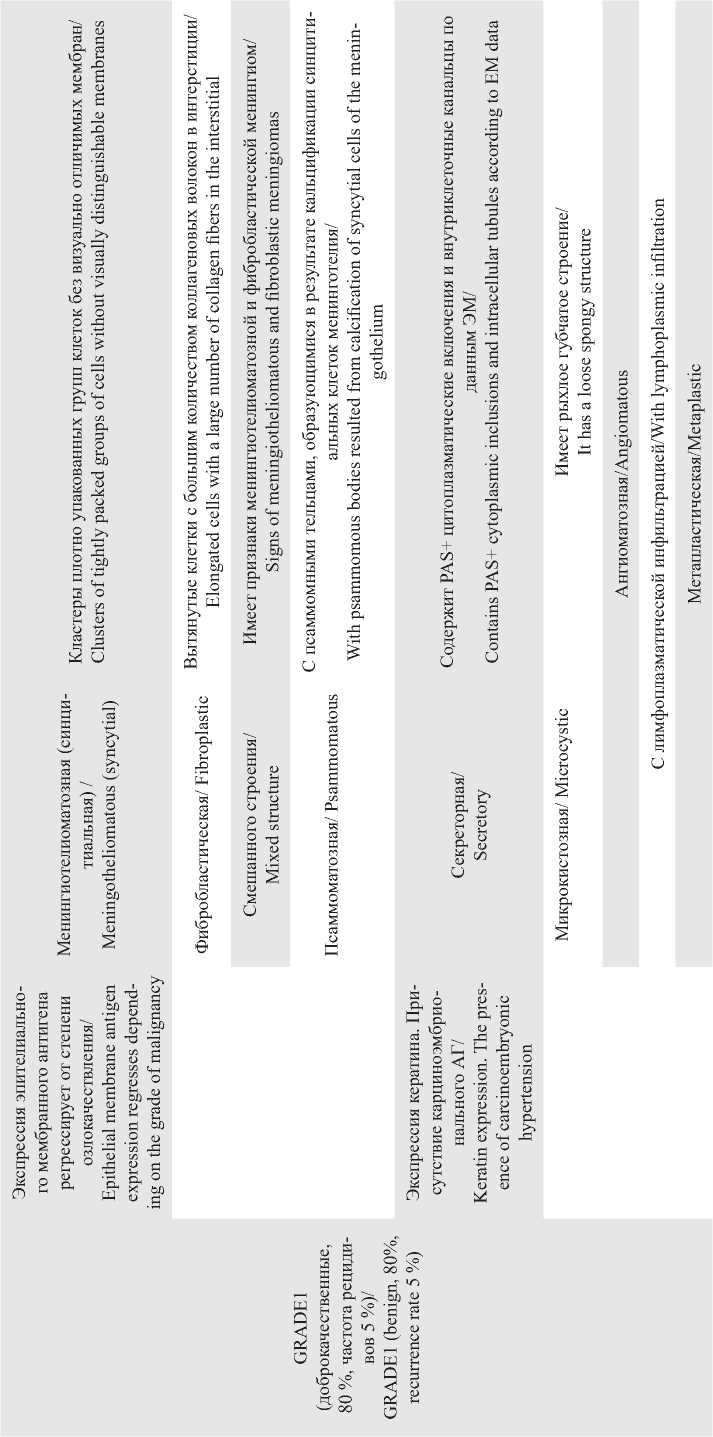

Одной из самых распространенных опухолей центральной нервной системы является менингиома, которая составляет 39,7 % всех выявляемых первичных опухолей головного мозга. В США ежегодно диагностируется 18 000 случаев, а показатель распространенности равен 97,5/100 000 человек [1]. Опухоль образуется из менинготелиальных клеток паутинной оболочки, она отличается широким спектром гистологических вариантов, что выражается в наличии 15 гистоподтипов (табл. 1). Большинство менингиом считаются доброкачественными. Отмечается рост числа менингиом, которые демонстрируют агрессивное поведение, характеризующееся инвазивным ростом, высокой частотой рецидивирования, выделением большого количества ангиогенных факторов, вызывающих паратуморозный отек головного мозга [2]. Для определения степени злокачственности (GRADE), согласно критериям ВОЗ, необходима оценка количества митотических фигур, индекса пролиферативной активности и ряда морфологических особенностей. По результатам морфологического исследования выставляется градация злокачественности (GRADE): GRADE I (доброкачественные, митозы <4/10 полей зрения); GRADE II (атипичные, митозы 4–19/10 полей зрения, наличие, по меньшей мере, 3 признаков атипии из 5 (большое количество клеток, высокая степень ядерно-цитоплазматического соотношения, выраженность ядрышек, солидный тип роста, очаги спонтанного некроза (не индуцированные эмболизацией или лучевой терапией), инвазия вещества головного мозга); GRADE III, митозы >20/10, признаки анаплазии (табл. 1). Иммуногистохимическое исследование позволяет дифференцировать морфологически схожие опухоли, что наиболее важно для определения анапластических подвариантов менингиом. Как правило, при иммуногистохимическом исследовании менингиом позитивными являются маркеры: Виментин, эпителиальный мембранный антиген. Интерес представляет Ki67 – маркер пролиферации клеток. Для менингиом показатель Ki67 более 5 % свидетельствует о выраженной пролиферативной активности и высоком риске рецидивирования [3]. Фигуры митозов при гистологическом ис-

Таблица 1/table 1

^ -с

Окончание таблицы 1/end of table 1

следовании часто имитируют ядерные изменения, происходящие при апоптозе в опухолевых клетках, поэтому для дифференциации используется антитело к митозспецифическому фосфогистону – Н3 [4]. Однако в ряде случаев морфологическое исследование с последующей иммуногистохимической верификацией не позволяет определить гистогенез опухоли [5, 6].

Гистологическая классификация менингиом позволяет предположить развитие заболевания и прогнозировать риски рецидива. Однако клинические исходы часто противоречат гистологической степени злокачественности. Таким образом, необходим более надежный метод как для определения гистологического варианта опухоли, так и для прогнозирования клинического течения заболевания с потенциалом для таргетного лечения.

Цель исследования – обобщить литературные данные о влиянии геномного и протеомного анализа опухоли на канцерогенез с определением взаимосвязи данных мутационных изменений с неинвазивной диагностикой, лечением и течением заболевания.

Материал и методы

Поиск литературы производился в базах данных PubMed, Elibrary, включались публикации преимущественно с 2010 по 2023 г. с идентификацией статей по ключевому слову «генетический анализ менингиом» и синонимами. Найдено 550 источников, из которых 55 использовано для написания литературного обзора. Ряд статей, опубликованных ранее 2010 г., использованы для исторической справки о методах лечения и диагностики. Данные статьи не включали информацию о генетическом аспекте публикации.

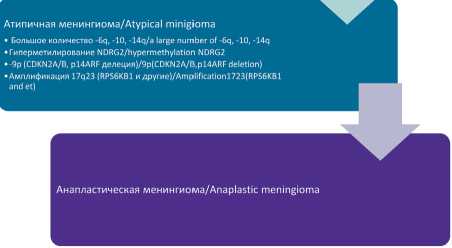

В настоящее время происходит активная расшифровка генома менингиом. Следует отметить: менингиомы – первые солидные новообразования, для которых показаны характерные цитогенетические изменения (табл. 2). Злокачественное прогрессирование, которое, как считается, следует теории клональной эволюции, связано со ступенчатым кумулятивным приобретением хромосомных ин-серций и делеций, что приводит к более агрессивным субклонам с большим преимуществом в росте (рис. 1). Как видно из схемы, классическое цитогенетическое исследование менингиом выявило прогрессирующее развитие хромосомных аберраций, достигающее пика при менингиомах высокой градации. Более высокая градация менингиомы связана с более высокой частотой изменений числа копий и кариотипических аномалий.

Наиболее частая причина генных мутаций менингиом связана с аберрациями гена NF2 (50 % случаев), локализация: 22q12.2. Развитие менингиом у мышей с NF2-нокаутом подтверждает его роль в качестве раннего онкогенного фактора онкогенеза менингиомы [7]. Мутация вызывает нейрофибро- матоз второго типа – доминантно-наследуемое заболевание, характеризующееся развитием доброкачественных опухолей нервной системы, которыми обычно являются двусторонние вестибулярные шванномы, множественные менингиомы и другие опухоли. Существует множество нарушений, ассоциированных с NF2 (табл. 2).

Но не все типичные менингиомы ассоциированы с мутациями хромосомы 22, также были обнаружены онкогенные мутации в AKT1, KLF4, PIK3CA, SMO и TRAF7 . Что примечательно, мутации AKT1, KLF4 и PIK3CA часто возникали одновременно с мутациями в TRAF7 , в то время как AKT1, SMO и PIK3CA были взаимоисключающими.

На данный момент мутации NF2 очень редко описываются при ангиоматозной менингиоме. Это позволяет предположить, что происхождение ангиоматозных менингиом в значительной степени не зависит от NF2. Более того, мутации онкогенных драйверов, описанные для менингиом I степени (табл. 2), не были обнаружены ни при каких ан-гиоматозных менингиомах [8].

Недавнее применение подходов к полногеномному секвенированию затронуло множество новых генов, повторяющиеся соматические мутации которых лежат в основе патогенеза значительного числа менингиом. Интересно, что были найдены специфичные для определенных гистологических вариантов хромосомные аберрации [9]. Имеются rКлетки арахноидальной оболочки/Arachnoid membrane cells

-

• -22q, NF2

-

• Потеря экспрессии TSLC1, 4.1В, 4.1R/loss of expression oa TSLC1,4.1B, 4.1R

-

• Активация EGFR/PDGFRB/ Activation EGFR/ PDGFRB activation

Типичная менингиома/Typical minigioma

-

• -p, -6q, -10, -14q, -18q

-

• +lq, +9q, +12q, +15q, +17q, +20q

•Активация сигнальных путей Notch, WNT, IGF/activation of the signaling pathway Notch, WNT, IGF

-

• Потеря экспресии PR телломеразы/активация hTERT/lossof expression of PR telomerase/activation of hTERT

Рис. 1. Кумулятивные приобретения хромосомных инсерций и делеций в канцерогенезе менингиом. Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 1. Cumulative acquisition of chromosomal insertions and deletions in meningioma’s tumorigenesis. Note: created by the authors сведения, что менингиомы определенных вну-тричерепних локализаций имеют особенность их мутационного профиля: NF2-ассоциированные чаще располагаются в боковых и задних отделах основания черепа, TRAF7 – в передних отделах основания черепа, AKT1, KLF4, PIK3CA – в медиальных зонах основания черепа, SMO – в обонятельной борозде [10] (рис. 1).

Выявлено множество аберрантных сигнальных путей, связанных с онкогенезом менингиомы, включая те, которые вызывают пролиферацию, ангиогенез и образование петель.[11] Понимание этих нарушенных путей поможет расшифровать взаимосвязь между различными генетическими изменениями и их последующими эффектами на патогенез менингиомы.

Таким образом, исследования начали раскрывать молекулярный ландшафт менингиом. В дополнение к установленной ассоциации менингиом с патогенными аберрациями в онкосупрессор опухоли NF2 , генных мутаций TRAF7, KLF4, AKT1, SMO, PIK3CA и POLR2A для менингиом высокой града-

Таблица 2/table 2

Наиболее частые хромосомные аберрации, специфичные для определенных гистоподтипов менингиом

Most common chromosomal aberrations specific to certain hist subtypes of meningiomas

|

сч ^ я ™ О щ к о |

Хромосомные аберрации/ |

Генетиче- |

||

|

Подтип/ |

ские изменения/ |

Комментарии/ |

||

|

Subtype |

Chromosomal aberrations |

Genetic changes |

Comments |

AKT1

Менингио-

Продуцирует замену глутаминовой кислоты на лизин в кодоне 17 (E17K). Мутация AKT1 E17K активирует передачу сигналов PI3K/ AKT/

It produces the replacement of glutamic acid with lysine in codon 17 (E17K). The mutation of AKT1 E17K activates the transmission of PI3K/ AKT signals

телиоматоз-ная (синцитиальная)/ Meningothe-liomatous (syncytial)

Фибробластическая/ Fibroplastic

Переходные/ Transitional

S1 й

Секреторная/ Secretory

Мутации L412F и W535L, которые приводят к активации передачи сигналов Hedgehog. Мутация в этом сигнальном пути приводит к

SMO голопрозэнцефалии/

Mutations of L412F and W535L, which lead to activation of Hedgehog signaling. A mutation in this signaling pathway leads to holoprosencephaly Кодирует субъединицу p110a фосфатидил-3-киназы. Играет ключевую роль в пути PI3K-AKT-mTOR. Мутации обычно возникают в экзоне

PIK3CA 9 и 20/

Encodes the p110a phosphatidyl-3 kinase subunit. It plays a key role in the

PI3K-AKT-mTOR pathway. Mutations usually occur in exon 9 and 20 POLR2A

Мутации сдвига рамки считывания/Mutations of the reading frame shift

NF2 Мутация stop-gain/Stop-gain mutation

Мутация, вызывающая ошибку сплайсинга гена NF2 / Mutation causing the NF2 gene splicing error

NF2/chr22loss

Через повторы WD40 взаимодействует с несколькими молекулами, такими как MEKK3. Влияет на несколько сигнальных путей, включая NF-κB, и нацелен на убиквитинирование белков, включая c-FLIP, TRAF7 антиапоптотическую молекулу/

Through repeats, WD40 interacts with several molecules such as MEKK3.

It affects several signaling pathways, including NF-kB, and targets protein ubiquitination, including c-FLIP, an anti-apoptotic molecule

KLF4

Все мутации KLF4 были идентичны, затронули кодон 409 и привели к замене лизина на глутамин (K409Q) / All KLF4 mutations were identical, affected codon 409 and led to the

replacement of lysine with glutamine (K409Q)

Окончание таблицы 2/end of table 2

TERT

Мутации обратной транскриптазы теломеразы в промоторной области/ Telomerase reverse transcriptase mutations in the promotor region.

BAP1

SWI/SNF

Комплексы ремоделирования хроматина.

Связаны с плохим прогнозом течения заболевания/ Chromatin remodeling complexes. They are associated with a poor prognosis of the course of the disease.

CDKN2A/B

Ингибитор циклин-зависимой киназы связан с плохим прогнозом и ранним рецидивом опухоли/

Cyclin-dependent kinase inhibitor it is associated with a poor prognosis and early recurrence of the tumor

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

ции (Grade III) характерна специфическая мутация соматического драйвера в генах комплекса SWI/ SNF , участвующего в ремоделировании хроматина. В доброкачественных и атипичных менингиомах эта мутация встречается с частотой менее 5 % [12]. Генетические изменения, затрагивающие некоторые другие субъединицы комплекса SWI/SNF (в частности, SMARCB1 и ARID1A ), встречаются в патогенезе менингиомы и, по-видимому, связаны с более агрессивными подтипами менингиомы. Кроме того, в менингиомах более высокого класса повышается уровень PRC2 , который действует как антагонист комплекса SWI/SNF [13]. Наиболее часто мутировавший компонент данного комплекса – ARID1A , хотя встречались и другие варианты: SMARCB1, SMARCA4, PBRM1 .

В дополнение к полногеномному секвенированию используют постгеномные омикс-технологии – высокопроизводственное измерение продуктов генной экспрессии. Они включает транскриптомику и протеомику. Определяемые биомаркеры мы можем использовать для ранней диагностики злокачественного новообразования, для прогнозирования тяжести течения заболевания, вероятности рецидива опухоли (прогностические биомаркеры). С их помощью мы можем изучить канцерогенез, а на основе этого подобрать таргетную терапию.

M. Schmidt et al. (2016) продемонстрировали, что агрессивность менингиом связана с активацией генов PTTG1, AURKA, AURKB, ECT2, PRC1, UBE2C, COX5A и COX10 и подавлением LEPR, MN1 . Статистически достоверно отличается разность экспрессии генов PTTG1, AURKB, ECT2, PRC1 и UBE2C в нерецидивирующих WHO GRADE I менингиомах и более агрессивных рецидивирующих и/или прогрессирующих до GRADE II или GRADE III менингиомах. Экспрессия PTTG1 и подавление LEPR являются независимыми пре-

Таблица 3/table 3

Экспрессия белков, по данным H. Okamoto et al. [21]. Сравнительный анализ для определения взаимосвязей между протеомом менингиом и степенью их озлокачествления

Protein expression according to H. Okamoto et al. [21]. Comparative analysis to determine the relationship between the proteome of meningiomas and the grade of their malignancy

Сравнение экспрессии белков в доброкачественных менингиомах и в атипичныхи менингиомах/ Comparison of protein expression in benign meningiomas versus atypical meningiomas

В доброкачественных менингиомах повышена экспрессия

В атипичных менингиомах повышена экспрессия: /

белков: /

Atypical meningiomas have increased expression:

In benign meningiomas, protein expression is increased:

Пероксиредоксин 6, Галектин-1, Ретиноевая кислота-связывающий белок II, клеточный, Пероксиредоксин 2,

Кальпанин-1, Активатор белка теплового шока 90-kDa ATPase Белок вольтаж-зависимого анион-селективного канала 2, homologue 1, Серин-треонин-киназный рецепторный – Актин, гладкая мышца аорты, Аннексин A1, Субъединица белок, Плацентарный ингибитор рибонуклеазы, Витамин 2 комплекса активатора протеасомы, митохондриальная

D-связывающий белок, Аполипопротеин A-I/ цепь АТФ-синтазы D/

Calponine-1, Activator of heat shock protein 90-k ATPase homo- Peroxiredoxin 6, Galectin-1, Retinoic acid-binding protein II, logue 1, Serine-threonine-kinase receptor protein, Placental ribonu- cellular, Peroxiredoxin 2, Voltage-dependent anion-selective clease inhibitor, Vitamin D-binding protein, Apolipoprotein A-I channel 2 protein, Actin, Aortic smooth muscle, Annexin A1,

Proteasome activator complex Subunit 2, mitochondrial ATP synthase chain D

Сравнение экспрессии белков в атипичных менингиомах и в анапластических менингиомах/

Comparison of protein expression in atypical meningiomas compared to anaplastic meningiomas

В атипичных менингиомах повышена экспрессия: / В анапластических повышена экспрессия: /

Atypical meningiomas have increased expression: Expression is increased in anaplastic:

Микротубулы-ассоциированный, семейство RP/EB, член 1, еноил-КоА гидратазой (enoyl-CoA hydratase), митохондриальный, Протеасомная субъединица α типа 1, Кислотная церамидаза, Селен-связывающий белок 1, Тропомиозин 1 α-цепи/ Microtubules-associated, RP/EB family, member 1, enoyl-CoA hydratase (enoyl-CoA hydratase), mitochondrial, Proteasome subunit α type 1, Acid ceramidase, Selenium-binding protein 1, Tropomyosin 1 α-chain

α-Энолаза, α-1-aнтитрипсин, Гамма-цепь фибриногена/ α-Enolase, α-1-antitrypsin, Fibrinogen Gamma chain

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

дикторами прогрессирования и, соответственно, в будущем могут стать биомаркерами агрессивности менингиом [14].

F. Sahm et al. (2017) описали основанную на метилировании ДНК систему классификации менингиом, демонстрирующую более высокую точность для прогнозирования рецидива и течения заболевания и объединяющую биологически более однородные группы менингиом, чем только оценка по критериям ВОЗ (2016). Данная классификация на основе метилирования ДНК делит менингиомы на 6 классов в двух эпигенетических группах (группа A и B). Группа А включает в себя 4 класса (1–3 доброкачественные, 4 – переходный класс), группа B включает 2 класса (переходный, злокачественный). При ретроспективном анализе выборки пациентов с менингиомой GRADE I могли относиться к переходному классу A и B групп, что имело отражение в клинической картине течения заболевания с частым рецидивированием опухоли. Классификация, основанная на метилировании ДНК менигиом, более точно коррелирует с клиническим течением заболевания по сравнению с классификацией ВОЗ (2016) [15].

В настоящее время все больше появляется работ с анализом протеомного профиля менингиом с целью выявления терапевтических мишеней и прогностических биомаркеров [16, 17]. G.Q. Cui et al. [18] использовали протеомный анализ для выявления молекулярных механизмов, лежащих в основе развития менингиом. Обнаружили подавление экспрессии галектина-3, несмотря на то, что, по мнению ряда ученых, он ассоциирован с опухолевой трансформацией [19]. Но этот диссонанс может быть объяснен тем, что высокая экспрессия данного белка наблюдалась именно при инфильтрации и рецидиве менингиом [20]. Также было выявлено подавление экспрессии виментина. Авторы отметили повышение экспрессии ряда белков, которые вполне можно называть предикторами менингиом: 40S рибосомальный протеин S12, Глутатион S-трансферазы P, регулируемый гипоксией белок 1.

Помимо экспрессии белков, были проведены исследования для доказательства тесной связи посттрансляционных модификаций в регуляции агрессивности, прогрессировании менингиом [17]. Было обнаружено, что белок якорного белка 12

Таблица 4/table 4

Транскриптомно-протеомный ландшафт для менингиом разной степени злокачественности

transcriptomic-proteomic landscape for meningiomas of different grades of malignancy

AGR2 (anterior gradient protein 2 homolog)

Метастатический онкоген, кодирующий белок ЭПР дисульфид-изомеразу/ A metastatic oncogene encoding the EPR disulfide isomerase protein

Может вносить вклад в агрессивный фенотип менингиомы Сверхэкспрессия сопровождается пролиферацией, миграцией, инвазией некоторых видов рака/May contribute to the aggressive meningioma phenotype Overexpression is accompanied by proliferation, migration, and invasion of some types of cancer

Маркер высокой степени злокачественности/ A marker of a high degree of malignancy

FABP7 (fatty acidbinding protein, brain)

Белок, связывающий жирные кислоты/ A protein that binds fatty acids

Экспрессия усиливала пролиферацию и миграцию многих типов опухолей. Имеется корреляция между экспрессией белка и увеличением GRADE менингиомы после ИГХ. После истощения FABP7 в нескольких линиях раковых клеток пролиферация и миграция снижаются/Expression enhanced the proliferation and migration of many types of tumors. There is a correlation between protein expression and an increase in meningioma grade after IHC. After FABP7 depletion, proliferation and migration decrease in several cancer cell lines

Потенциальная роль белка в патогенезе ме-нингиомы/The potential role of protein in the pathogenesis of meningioma

FBLN1 (Fibulin-1)

Белок внеклеточного матрикса семейства фибулина/ Extracellular matrix protein of the fibulin family

Регуляция морфологии, роста, адгезии и подвижности клеток. Подавление экспрессии связано с прогрессированием опухоли. Прогностический фактор при многих видах рака/Regulation of cell morphology, growth, adhesion and mobility. Suppression of expression is associated with tumor progression. A prognostic factor in many types of cancer

Онкосупресор.

Экспрессия в менингиоме Grade 3 ниже, чем в Grade 1/ An oncosup-pressor.Expression in Grade 3 meningioma is lower than in Grade 1

|

PACS1 (phosphourin acidic cluster sorting protein 1) |

Ядерный эпигенетический регулятор/ Nuclear Epigenetic regulator |

Способствует онкогенной репликации и прогрес-сии/Promotes oncogenic replication and progression |

Маркер высокой степени злокачественности/ A marker of a high degree of malignancy |

|

LAMP2 |

Связанный с лизосомами |

Маркер высокой степе- |

|

|

(lysosome-asso- |

мембранный гликопротеин 2/ |

Повышенный метастатический потенциал/ |

ни злокачественности/ |

|

ciated membrane |

Lysosome-related membrane |

Increased metastatic potential |

A marker of a high grade |

|

glycoprotein 2) |

glycoprotein 2 |

of malignancy |

HTRA1 Серинпепти-даза 1/ Serine Peptidase 1

Цитоплазматическая сериновая протеаза/ Cytoplasmic serine protease

Супрессивная. Протоонкогенная: передача сигналов пути Notch (ангиогенез), следовательно, усиление прогрессии/Suppressive. Proto-oncogenic: signaling of the Notch pathway (angiogenesis), hence an increase in progression

Маркер высокой степени злокачественности/ A marker of a high grade of malignancy

MAOB

Моноаминооксидаза типа В/ Monoamine oxidase type B

Является членом семейства моноаминоксидаз, которые катализируют окислительное дезаминирование нескольких нейромедиаторов моноаминов/ It is a member of the monoamine oxidase family, which catalyze the oxidative deamination of several monoamine neurotransmitters

Маркер высокой степени злокачественности/ A marker of a high grade of malignancy

Маркер высокой степе-

CST3 Цистатин С/Cystatin C

ни злокачественности/ A marker of a high grade

of malignancy

CADM1

Трансмембранный гликопротеин, молекула клеточной адгезии/ Transmembrane glycoprotein, a cell adhesion molecule

Онкосупрессор: модуляция прогрессирования клеточного цикла, индукция апоптоза, активация иммунных ответов, усиление межклеточной адгезии через внеклеточный домен/ Oncosuppressor: modulation of cell cycle progression, induction of apoptosis, activation of immune responses, enhancement of intercellular adhesion through the extracellular domain

Потеря связана с плохим прогнозом, прогрессированием опухоли, инвазией и метастазированием/ Loss is associated with poor prognosis, tumor progression, invasion and metastasis

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

А-киназы (AKAP12) подавляется при всех степенях менингиомы, а отключение AKAP12 в клетках доброкачественной менингиомы способствует нарушению регуляции клеточного цикла, пролиферации, миграции и инвазии. Таким образом, AKAP12 действует как онкосупрессор [21].

В исследовании [22] проводились сравнение данных транскриптом-протеом менингиом I и III GRADE и анализ изменения молекулярного профиля по мере озлокачествления. Все представленные маркеры могут рассматриваться как терапевтические мишени на уровне транскрипта или белка (табл. 4).

В последнюю классификацию ВОЗ опухолей центральной нервной системы WHO 2021 был включен ряд мутаций: SMARCE1 – светлоклеточный подтип, BAP1 – рабдоидный и папиллярный подтип, KLF4/TRAF7 – секреторный подтип, мутация промотора TERT и/или гомозиготная делеция CDKN2A/B – GRADE III менингиомы [23]. В клинической практике чрезвычайно важно разобраться в характеристиках опухоли до хирургического лечения. Стандартом диагностики менингиом является МРТ. Гистологический подтип менингиомы, консистенция, размеры, расположение опухоли, дифференциальная диагностика менингиом с другими мезенхимальными опухолями являются наиболее важными критериями для радикальной резекции новообразования с минимальным риском послеоперационного неврологического дефицита. Фибропластические, смешанные менингиомы чаще всего имеют более плотную консистенцию по сравнению с менинготелиоматозными и псаммоматозными менингиомами. Атипичные и анапластические подтипы менингиом имеют в большом количестве патологические тонкостенные сосуды, что является предиктором высокого риска периоперационных геморрагических осложнений. Различные импульсные последовательности МРТ позволяют оценивать такие характеристики менингиом, как плотность, архитектура ткани, локализация, наличие сосудов и черепных нервов в структуре опухоли, однако это сложная задача даже для опытного нейрорадиолога.

В нескольких исследованиях показана ценность МРТ в прогнозе течения менингиом [24–27]. Однако стоит отметить, что с помощью данного метода диагностики нельзя дифференцировать менингиому от других мезенхимальных и немезенхимальных опухолей центральной нервной системы. Так, серия МРТ-изображений доброкачественных менингиом существенно не отличается от менинги-альных гемангиоперицитом, а первичные внутричерепные фибросаркомы имитируют атипичные и анапластические менингиомы [28–30].

Интенсивность сигнала в последовательностях Т1, Т2, FLAIR может предоставить информацию о плотности внутричерепных менингиом. Показано, что повышенный сигнал в Т2-взвешенных изо- бражениях характерен для мягкой консистенции менингиом – часто это ангиоматозный подтип. В то же время пониженный сигнал в Т2-взвешенных изображениях говорит о более плотной консистенции и характерен для фибробластических и переходных подтипов менингиом.

Различные подтипы менингиом имеют разную архитектуру тканей и диффузию молекулы воды, что может быть выявлено на диффузионно-взвешенных изображениях, а именно на диффузионно-тензорной МРТ с получением показателей фракционной анизотропии, среднего коэффициента диффузии. Изоинтенсивный сигнал на карте среднего коэффициента диффузии и гиперинтенсивный сигнал на карте фракционной анизотропии указывают на плотную консистенцию менингиомы. Гипоинтен-сивный сигнал и низкие значения фракционной анизотропии характерны для мягких менингиом, но также могут отмечаться и при кальцифицированных формах. Данные диффузионно-тензорной МРТ показывают, что внутриопухолевое микроскопическое движение воды в атипичных менингиомах менее организовано, чем в классических. Как атипичные, так и фибробластные менингиомы демонстрируют значительно более высокие средние значения фракционной анизотропии по сравнению с другими менингиомами. Однако это не позволяет дифференцировать фибробластные менингиомы от других доброкачественных опухолей.

Магнитно-резонансная эластография (MRE) – одно из современных направлений оценки консистенции опухоли головного мозга, представляющее собой неинвазивный метод, который количественно определяет плотность ткани. M.C. Murphy et al. [31] продемонстрировали, что оценка жесткости опухоли до операции с помощью MRE и хирургическая оценка аналогичны. Недостатком методики является относительно низкое разрешение, что ограничивает ее использование для небольших опухолей.

В описанном нами ранее исследовании [32] использован математический алгоритм предоперационного анализа данных МРТ, позволяющий объективно и точно дифференцировать гистологические типы менингиальных опухолей, подтипы менингиом и степень их анаплазии, автоматически генерируя гистограмму из области опухоли. Гистологический тип и подтип менингиом определялись по положению пика гистограммы. Среди отобранных пациентов были респонденты с внутричерепной фибросаркомой, гемангиоперицитомой, атипичными, менингиомами, в том числе доброкачественными менингиомами – менинготелиоматозного, фибробластного, переходного подтипов. Разработанный алгоритм позволяет оценивать структуру опухоли повоксельно, до хирургического лечения отличить различные субтипы менингиом, произвести дифференцировку с другими мезенхимальными опухолями головного мозга с хорошей чувствительностью и специфичностью метода. В смешанных менингиомах определять очаги с преимущественно фибропластическим и менинготелиоматозным компонентом во всем объеме образования с целью прогнозирования рисков и этапов хирургического лечения.

Пациенты, у которых диагностированы небольшие бессимптомные менингиомы, случайно обнаруженные при нейровизуализации, наблюдаются с оценкой клинико-томографических признаков прогрессирования опухоли. Пациенты с симптомами, обусловленными опухолью, у которых хирургическая доступность опухоли и общее состояние здоровья допускают риски хирургического вмешательства, получают первичное лечение, представляющее собой, как правило, полную резекцию новообразования [33–35]. Показано, что лучевая терапия дополняет хирургическое вмешательство при неполных резекциях [36, 37] у пациентов с рецидивирующими менингиомами [38], а также в случае с атипичными или анапластическими менингиомами [39–41]. Два основных рандомизированных исследования RTOG 0539 [42] и EORTC 22042-26042 [43] демонстрируют, что при адекватной дозе и использовании современных методик лучевой терапии при менингиомах ВОЗ GRADE II удается достичь контроля роста опухоли в течение 5 лет на уровне 80–90 %, что существенно лучше, чем в группе пациентов, получавших только операцию (контроль опухоли в течение 5 лет на уровне 70 %). Реже лучевая терапия используется как единственный метод лечения. Адъювантная химио-лучевая терапия менингиом ВОЗ GRADE III имеет плохие результаты, 5-летняя выживаемость около 58 % [44]. Известно, что лучевая терапия может вызывать образование радиационно-индуцированных менингиом. C. Gillespie et al. (2021) изучили 54 случая радиационно-индуцированных менингиом, 27 пациентов (40 менингиом) подверглись хирургическому лечению, степень удаления Симпсон 1 достигнута в 97,4 %, ВОЗ GRADE I – 56,4 %, GRADE II – 43,6 %. Прогрессирование наблюдалось в 42,3 %, что выше, чем при спорадических менингиомах, хотя по классификации ВОЗ это аналогичные опухоли [45]. S. Agnihotri et al. (2017) сообщают, что мутации NF2 встречаются реже в радиационно-индуцированных менингиомах (6 vs 30–50 %), а другие лекарственные мишени, обнаруженные в спорадических менингиомах (SMO, TRAF7, KLF4, PIK3CA и ATK1), часто отсутствуют. Также отмечается, что комбинированная потеря гетерозиготности на хромосомах 1p и 22q чаще встречается в радиационно-индуцированных менингиомах, чем в спорадических, и является плохим прогностическим фактором [46]. Данные исследования подтверждают, что лучевая терапия способна изменять генетический профиль менингиом. Лучевая терапия остается ключевым компонентом комплексного лечения менингиомы, и современная литература подтверждает это. Однако существующие на данный момент исследования ограничены коротким сроком наблюдения относительно туморогенеза менингиом, который может развиваться в течение длительного времени (более 5–15 лет), и не учитывают генетический профиль опухоли. Более глубокое понимание биологии менингиом с интеграцией молекулярных характеристик опухоли обещает улучшить прогноз лечения пациентов.

Эффективных вариантов химиотерапии для пациентов с рецидивирующими менингиомами не существует. В отдельных случаях удается достичь стабилизации процесса с использованием бевацизумаба. Исследования по поводу эффективных схем лекарственной терапии (иммунотерапия, таргетные препараты) продолжаются [47].

Менингиомы – обычно гиперваскулярные образования и получают кровоснабжение от артерий, прилегающих к твердой мозговой оболочке и кости, в то время как псевдокапсула и периферическая часть опухоли питаются пиальными или корковыми сосудами, особенно когда размеры опухоли становятся более 2,5 см [34, 48].

Техника интервенционной нейрорадиологии позволяет суперселективно катетеризировать артерии, кровоснабжающие опухоль [49]. Когда катетер расположен избирательно в питающей опухоль артерии, последнюю обычно можно безопасно эмболизировать, не повреждая ткань мозга. В связи с этим в настоящее время эндоваскулярная эмболизация стала стандартной процедурой перед микрохирургическим удалением [50]. Данная процедура позволяет снизить кровопотерю во время хирургического вмешательства и риски периоперационных осложнений. В ряде работ, посвященных этой теме, продемонстрирован некроз опухоли с уменьшением ее объема после суперселективной эмболизации с сопутствующим значительным уменьшением неврологической симптоматики [24, 51, 52]. Это побудило рассматривать суперселективную эмболизацию опухоли как основной метод лечения у соматически отягощенных пациентов, у которых открытая хирургия связана с высокими рисками. Однако естественное течение эмболизи-рованной менингиомы до конца не выяснено.

Эмболизация менингиом вызывает изменения в гистологической структуре опухоли, учитывая тот факт, что наличие некроза является одним из критериев классификации менингиом по GRAID. Учитывая эту проблему, авторы исследования [53, 54] приняли решение произвести переоценку схемы GRADE в отношении эмболизированных менингиом. Они ввели в свою классификацию два типа некроза («спонтанный» и «индуцированный»), а также характер ядрышек (наличие макронуклеол в перинекротической области). Исследователи понижали степень GRADE при индуцированном некрозе, причем ни одна из менингиом, включен- ных в исследование с понижением по GRADE, впоследствии не рецидивировала. Данные этого исследования и аналогичных учтены в классификации ВОЗ 2021, и индуцированный некроз исключен из критериев.

В ходе многочисленных исследований были выявлены изменения в участке ишемизации за счет увеличения пролиферативной активности в пери-некротических областях. Оценка последней осуществлялась с помощью митотического индекса, а также иммуногистохимически с использованием моноклональных антител против экспрессируемых ингибиторов клеточного цикла MIB-1 (накопление МIB-1 может указывать на остановку клеточного цикла с помощью р21, сверхэкспрессию Ki67), анти-p53, анти-p21 (нижестоящей мишени p53). Однако специфичность MIB-1 под вопросом, поскольку в ходе исследования его накопления были найдены и в когорте неэмболизированных менингиом [55].

Фактор, индуцируемый гипоксией (HIF-1), и фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) индуцируют транскрипцию ряда генов, которые помогают клетке справляться с условиями гипоксии. R.L. Jensen et al. [56] проанализировали корреляцию экспрессии данных белков в эмболизирован-ных менингиомах и на культурах клеток in vivo . Продукция HIF-1 и VEGF значительно увеличена в условиях индуцированной эмболизацией гипоксии для всех опухолей. Причем степень эмболизации

Список литературы Влияние молекулярно-генетического профиля менингиом на течение заболевания и рецидивирование при использовании комбинированного метода лечения

- Ostrom Q.T., Price M., Neff C., Cioff G., Waite K.A., Kruchko C., Barnholtz-Sloan J.S. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2015-2019. Neuro Oncol. 2022; 24(s5): 1-95. https://doi.org/10.1093/neuonc/noac202.

- Pearson B.E., Markert J.M., Fisher W.S., Guthrie B.L., Fiveash J.B., Palmer C.A., Riley K. Hitting a moving target: evolution of a treatment paradigm for atypical meningiomas amid changing diagnostic criteria. Neurosurg Focus. 2008; 24(5). https://doi.org/10.3171/FOC/2008/24/5/E3.

- Hsu D.W., Efrd J.T., Hedley-Whyte E.T. Progesterone and estrogen receptors in meningiomas: prognostic considerations. J Neurosurg. 1997; 86(1): 113-20. https://doi.org/10.3171/jns.1997.86.1.0113.

- Ribalta T., McCutcheon I.E., Aldape K.D., Bruner J.M., Fuller G.N. The mitosis-specific antibody anti-phosphohistone-H3 (PHH3) facilitates rapid reliable grading of meningiomas according to WHO 2000 criteria. Am J Surg Pathol. 2004; 28(11): 1532-6. https://doi.org/10.1097/01.pas.0000141389.06925.d5.

- Artlich A., Schmidt D. Immunohistochemical profle of meningiomas and their histological subtypes. Hum Pathol. 1990; 21(8): 843-9. https://doi.org/10.1016/0046-8177(90)90054-9.

- Schnitt S.J., Vogel H. Meningiomas. Diagnostic value of immunoperoxidase staining for epithelial membrane antigen. Am J Surg Pathol. 1986; 10(9): 640-9. https://doi.org/10.1097/00000478-198609000-00006.

- Kalamarides M., Niwa-Kawakita M., Leblois H., Abramowski V., Perricaudet M., Janin A., Thomas G., Gutmann D.H., Giovannini M. Nf2 gene inactivation in arachnoidal cells is rate-limiting for meningioma development in the mouse. Genes Dev. 2002; 16(9): 1060-5. https://doi.org/10.1101/gad.226302.

- Abedalthagaf M.S., Merrill P.H., Bi W.L., Jones R.T., Listewnik M.L., Ramkissoon S.H., Thorner A.R., Dunn I.F., Beroukhim R., Alexander B.M., Brastianos P.K., Francis J.M., Folkerth R.D., Ligon K.L., Van Hummelen P., Ligon A.H., Santagata S. Angiomatous meningiomas have a distinct genetic profle with multiple chromosomal polysomies including polysomy of chromosome 5. Oncotarget. 2014; 5(21): 10596-606. https://doi.org/10.18632/oncotarget.2517.

- Bi W.L., Abedalthagaf M., Horowitz P., Agarwalla P.K., Mei Y., Aizer A.A., Brewster R., Dunn G.P., Al-Mefty O., Alexander B.M., Santagata S., Beroukhim R., Dunn I.F. Genomic landscape of intracranial meningiomas. J Neurosurg. 2016; 125(3): 525-35. https://doi.org/10.3171/2015.6.JNS15591.

- Abedalthagaf M., Bi W.L., Aizer A.A., Merrill P.H., Brewster R., Agarwalla P.K., Listewnik M.L., Dias-Santagata D., Thorner A.R., van Hummelen P., Brastianos P.K., Reardon D.A., Wen P.Y., Al-Mefty O., Ramkissoon S.H., Folkerth R.D., Ligon K.L., Ligon A.H., Alexander B.M., Dunn I.F., Beroukhim R., Santagata S. Oncogenic PI3K mutations are as common as AKT1 and SMO mutations in meningioma. Neuro Oncol. 2016; 18(5): 649-55. https://doi.org/10.1093/neuonc/nov316.

- Choy W., Kim W., Nagasawa D., Stramotas S., Yew A., Gopen Q., Parsa A.T., Yang I. The molecular genetics and tumor pathogenesis of meningiomas and the future directions of meningioma treatments. Neurosurg Focus. 2011; 30(5). https://doi.org/10.3171/2011.2.FOCUS1116.

- Collord G., Tarpey P., Kurbatova N., Martincorena I., Moran S., Castro M., Nagy T., Bignell G., Maura F., Young M.D., Berna J., Tubio J.M.C., McMurran C.E., Young A.M.H., Sanders M., Noorani I., Price S.J., Watts C., Leipnitz E., Kirsch M., Schackert G., Pearson D., Devadass A., Ram Z., Collins V.P., Allinson K., Jenkinson M.D., Zakaria R., Syed K., Hanemann C.O., Dunn J., McDermott M.W., Kirollos R.W., Vassiliou G.S., Esteller M., Behjati S., Brazma A., Santarius T., McDermott U. An integrated genomic analysis of anaplastic meningioma identifes prognostic molecular signatures. Sci Rep. 2018; 8(1). https://doi.org/10.1038/s41598-018-31659-0.

- Sievers P., Sill M., Blume C., Tauziede-Espariat A., Schrimpf D., Stichel D., Reuss D.E., Dogan H., Hartmann C., Mawrin C., Hasselblatt M., Stummer W., Schick U., Hench J., Frank S., Ketter R., Schweizer L., Schittenhelm J., Puget S., Brandner S., Jaunmuktane Z., Küsters B., Abdullaev Z., Pekmezci M., Snuderl M., Ratliff M., Herold-Mende C., Unterberg A., Aldape K., Ellison D.W., Wesseling P., Reifenberger G., Wick W., Perry A., Varlet P., Pfster S.M., Jones D.T.W., von Deimling A., Sahm F.; German Consortium “Aggressive Meningiomas”. Clear cell meningiomas are defned by a highly distinct DNA methylation profle and mutations in SMARCE1. Acta Neuropathol. 2021; 141(2): 281-90. https://doi.org/10.1007/s00401-020-02247-2.

- Schmidt M., Mock A., Jungk C., Sahm F., Ull A.T., Warta R., Lamszus K., Gousias K., Ketter R., Roesch S., Rapp C., Schefzyk S., Urbschat S., Lahrmann B., Kessler A.F., Löhr M., Senft C., Grabe N., Reuss D., Beckhove P., Westphal M., von Deimling A., Unterberg A., Simon M., Herold-Mende C. Transcriptomic analysis of aggressive meningiomas identifes PTTG1 and LEPR as prognostic biomarkers independent of WHO grade. Oncotarget. 2016; 7(12): 14551-68. https://doi.org/10.18632/oncotarget.7396.

- Sahm F., Schrimpf D., Stichel D., Jones D.T.W., Hielscher T., Schefzyk S., Okonechnikov K., Koelsche C., Reuss D.E., Capper D., Sturm D., Wirsching H.G., Berghoff A.S., Baumgarten P., Kratz A., Huang K., Wefers A.K., Hovestadt V., Sill M., Ellis H.P., Kurian K.M., Okuducu A.F., Jungk C., Drueschler K., Schick M., Bewerunge-Hudler M., Mawrin C., Seiz-Rosenhagen M., Ketter R., Simon M., Westphal M., Lamszus K., Becker A., Koch A., Schittenhelm J., Rushing E.J., Collins V.P., Brehmer S., Chavez L., Platten M., Hänggi D., Unterberg A., Paulus W., Wick W., Pfster S.M., Mittelbronn M., Preusser M., Herold-Mende C., Weller M., von Deimling A. DNA methylation-based classifcation and grading system for meningioma: a multicentre, retrospective analysis. Lancet Oncol. 2017; 18(5): 682-94. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30155-9.

- Dunn J., Ferluga S., Sharma V., Futschik M., Hilton D.A., Adams C.L., Lasonder E., Hanemann C.O. Proteomic analysis discovers the diferential expression of novel proteins and phosphoproteins in meningioma including NEK9, HK2 and SET and deregulation of RNA metabolism. EBioMedicine. 2019; 40: 77-91. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.12.048.

- Parada C.A., Osbun J., Kaur S., Yakkioui Y., Shi M., Pan C., Busald T., Karasozen Y., Gonzalez-Cuyar L.F., Rostomily R., Zhang J., Ferreira M. Kinome and phosphoproteome of high-grade meningiomas reveal AKAP12 as a central regulator of aggressiveness and its possible role in progression. Sci Rep. 2018; 8(1): 2098. https://doi.org/10.1038/s41598-018-19308-y.

- Cui G.Q., Jiao A.H., Xiu C.M., Wang Y.B., Sun P., Zhang L.M., Li X.G. Proteomic analysis of meningiomas. Acta Neurol Belg. 2014; 114(3): 187-94. https://doi.org/10.1007/s13760-013-0253-z.

- Dumic J., Dabelic S., Flögel M. Galectin-3: an open-ended story. Biochim Biophys Acta. 2006; 1760(4): 616-35. https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2005.12.020.

- Wibom C., Mörén L., Aarhus M., Knappskog P.M., Lund-Johansen M., Antti H., Bergenheim A.T. Proteomic profles difer between bone invasive and noninvasive benign meningiomas of fbrous and meningothelial subtype. J Neurooncol. 2009; 94(3): 321-31. https://doi.org/10.1007/s11060-009-9865-9.

- Okamoto H., Li J., Vortmeyer A.O., Jaffe H., Lee Y.S., Gläsker S., Sohn T.S., Zeng W., Ikejiri B., Proescholdt M.A., Mayer C., Weil R.J., Oldfeld E.H., Zhuang Z. Comparative proteomic profles of meningioma subtypes. Cancer Res. 2006; 66(20): 10199-204. https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-06-0955.

- Dunn J., Lenis V.P., Hilton D.A., Warta R., Herold-Mende C., Hanemann C.O., Futschik M.E. Integration and Comparison of Transcriptomic and Proteomic Data for Meningioma. Cancers (Basel). 2020; 12(11): 3270. https://doi.org/10.3390/cancers12113270.

- Louis D.N., Perry A., Wesseling P., Brat D.J., Cree I.A., Figarella-Branger D., Hawkins C., Ng H.K., Pfster S.M., Reifenberger G., Soffetti R., von Deimling A., Ellison D.W. The 2021 WHO Classifcation of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021; 23(8): 1231-51. https://doi.org/10.1093/neuonc/noab106.

- Bendszus M., Martin-Schrader I., Warmuth-Metz M., Hofmann E., Solymosi L. MR imaging- and MR spectroscopy-revealed changes in meningiomas for which embolization was performed without subsequent surgery. Am J Neuroradiol. 2000; 21(4): 666-9.

- Romani R., Tang W.J., Mao Y., Wang D.J., Tang H.L., Zhu F.P., Che X.M., Gong Y., Zheng K., Zhong P., Li S.Q., Bao W.M., Benner C., Wu J.S., Zhou L.F. Difusion tensor magnetic resonance imaging for predicting the consistency of intracranial meningiomas. Acta Neurochir (Wien). 2014; 156(10): 1837-45. https://doi.org/10.1007/s00701-014-2149-y.

- Kashimura H., Inoue T., Ogasawara K., Arai H., Otawara Y., Kanbara Y., Ogawa A. Prediction of meningioma consistency using fractional anisotropy value measured by magnetic resonance imaging. J Neurosurg. 2007; 107(4): 784-7. https://doi.org/10.3171/JNS-07/10/0784.

- Sitthinamsuwan B., Khampalikit I., Nunta-aree S., Srirabheebhat P., Witthiwej T., Nitising A. Predictors of meningioma consistency: A study in 243 consecutive cases. Acta Neurochir (Wien). 2012; 154: 1383-9. https://doi.org/10.1007/s00701-012-1427-9.

- Lee J.G., Song S.W., Koh Y.C., Cho J., Choi J.W., Roh H.G., Lim S.D. Primary intracranial fbrosarcoma presenting with hemorrhage. Brain Tumor Res Treat. 2013; 1(2): 9-4. https://doi.org/10.14791/btrt.2013.1.2.91.

- Liu G., Chen Z.Y., Ma L., Lou X., Li S.J., Wang Y.L. Intracranial hemangiopericytoma: MR imaging fndings and diagnostic usefulness of minimum ADC values. J Magn Reson Imaging. 2013; 38(5): 1146-51. https://doi.org/10.1002/jmri.24075.

- Ma C., Xu F., Xiao Y.D., Paudel R., Sun Y., Xiao E.H. Magnetic resonance imaging of intracranial hemangiopericytoma and correlation with pathological fndings. Oncol Lett. 2014; 8: 2140-4. https://doi.org/10.3892/ol.2014.2503.

- Murphy M.C., Huston J., Glaser K.J., Manduca A., Meyer F.B., Lanzino G., Morris J.M., Felmlee J.P., Ehman R.L. Preoperative assessment of meningioma stifness using magnetic resonance elastography. J Neurosurg. 2013; 118(3): 643-8. https://doi.org/10.3171/2012.9.JNS12519.

- Krivoshapkin A.L., Sergeev G.S., Kalneus L.E., Gaytan A.S., Murtazin V.I., Kurbatov V.P., Volkov A.M., Kostromskaya D.V., Pyatov S.M., Amelin M.E., Duishobaev A.R. New Software for Preoperative Diagnostics of Meningeal Tumor Histologic Types. World Neurosurg. 2016; 90: 123-32. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2016.02.084.

- Braunstein J.B., Vick N.A. Meningiomas: the decision not to operate. Neurology. 1997; 48(5): 1459-62. https://doi.org/10.1212/wnl.48.5.1459.

- Akeyson E.W., McCutcheon I.E. Management of benign and aggressive intracranial meningiomas. Oncology (Huntington) 1996; 10(5): 747-56.

- Chamberlain M.C. Intracerebral Meningiomas. Curr Treat Options Neurol. 2004; 6(4): 297-305. https://doi.org/10.1007/s11940-004-0029-0.

- Goldsmith B.J., Wara W.M., Wilson C.B., Larson D.A. Postoperative irradiation for subtotally resected meningiomas. A retrospective analysis of 140 patients treated from 1967 to 1990. J Neurosurg. 1994; 80(2): 195-201. https://doi.org/10.3171/jns.1994.80.2.0195.

- Wilson C.B. Meningiomas: genetics, malignancy, and the role of radiation in induction and treatment. The Richard C. Schneider Lecture. J Neurosurg. 1994; 81(5): 666-75. https://doi.org/10.3171/jns.1994.81.5.0666.

- Kokubo M., Shibamoto Y., Takahashi J.A., Sasai K., Oya N., Hashimoto N., Hiraoka M. Efcacy of conventional radiotherapy for recurrent meningioma. J Neurooncol. 2000; 48(1): 51-5. https://doi.org/10.1023/a:1006430102406.

- Jääskeläinen J., Haltia M., Servo A. Atypical and anaplastic meningiomas: radiology, surgery, radiotherapy, and outcome. Surg Neurol. 1986; 25(3): 233-42. https://doi.org/10.1016/0090-3019(86)90233-8.

- Hug E.B., Devries A., Thornton A.F., Munzenride J.E., Pardo F.S., Hedley-Whyte E.T., Bussiere M.R., Ojemann R. Management of atypical and malignant meningiomas: role of high-dose, 3D-conformal radiation therapy. J Neurooncol. 2000; 48(2): 151-60. https://doi.org/10.1023/a:1006434124794.

- Horbinski C., Nabors L.B., Portnow J., Baehring J., Bhatia A., Bloch O., Brem S., Butowski N., Cannon D.M., Chao S., Chheda M.G., Fabiano A.J., Forsyth P., Gigilio P., Hattangadi-Gluth J., Holdhoff M., Junck L., Kaley T., Merrell R., Mrugala M.M., Nagpal S., Nedzi L.A., Nevel K., Nghiemphu P.L., Parney I., Patel T.R., Peters K., Puduvalli V.K., Rockhill J., Rusthoven C., Shonka N., Swinnen L.J., Weiss S., Wen P.Y., Willmarth N.E., Bergman M.A., Darlow S. NCCN Guidelines® Insights: Central Nervous System Cancers, Version 2.2022. J Natl Compr Canc Netw. 2023; 21(1): 12-20. https://doi.org/10.6004/jnccn.2023.0002.

- Rogers L., Zhang P., Vogelbaum M.A., Perry A., Ashby L.S., Modi J.M., Alleman A.M., Galvin J., Brachman D., Jenrette J.M., De Groot J., Bovi J.A., Werner-Wasik M., Knisely J.P.S., Mehta M.P. Intermediate-risk meningioma: initial outcomes from NRG Oncology RTOG 0539. J Neurosurg. 2018; 129(1): 35-47. https://doi.org/10.3171/2016.11.JNS161170. Epub 2017 Oct 6. Erratum in: J Neurosurg. 2018; 129(6): 1650.

- Weber D.C., Ares C., Villa S., Peerdeman S.M., Renard L., Baumert B.G., Lucas A., Veninga T., Pica A., Jefferies S., Ricardi U., Miralbell R., Stelmes J.J., Liu Y., Collette L., Collette S. Adjuvant postoperative high-dose radiotherapy for atypical and malignant meningioma: A phase-II parallel non-randomized and observation study (EORTC 22042-26042). Radiother Oncol. 2018; 128(2): 260-5. https://doi.org/10.1016/j.radonc.2018.06.018.

- Chen W.C., Perlow H.K., Choudhury A., Nguyen M.P., Mirchia K., Youngblood M.W., Lucas C.G., Palmer J.D., Magill S.T., Raleigh D.R. Radiotherapy for meningiomas. J Neurooncol. 2022; 160(2): 505-15. https://doi.org/10.1007/s11060-022-04171-9.

- Agnihotri S., Suppiah S., Tonge P.D., Jalali S., Danesh A., Bruce J.P., Mamatjan Y., Klironomos G., Gonen L., Au K., Mansouri S., Karimi S., Sahm F., von Deimling A., Taylor M.D., Laperriere N.J., Pugh T.J., Aldape K.D., Zadeh G. Therapeutic radiation for childhood cancer drives structural aberrations of NF2 in meningiomas. Nat Commun. 2017; 8(1): 186. https://doi.org/10.1038/s41467-017-00174-7.

- Gillespie C.S., Islim A.I., Taweel B.A., Millward C.P., Kumar S., Rathi N., Mehta S., Haylock B.J., Thorp N., Gilkes C.E., Lawson D.D.A., Mills S.J., Chavredakis E., Farah J.O., Brodbelt A.R., Jenkinson M.D. The growth rate and clinical outcomes of radiation induced meningioma undergoing treatment or active monitoring. J Neurooncol. 2021; 153(2): 239-49. https://doi.org/10.1007/s11060-021-03761-3.

- Horbinski C., Nabors L.B., Portnow J., Baehring J., Bhatia A., Bloch O., Brem S., Butowski N., Cannon D.M., Chao S., Chheda M.G., Fabiano A.J., Forsyth P., Gigilio P., Hattangadi-Gluth J., Holdhoff M., Junck L., Kaley T., Merrell R., Mrugala M.M., Nagpal S., Nedzi L.A., Nevel K., Nghiemphu P.L., Parney I., Patel T.R., Peters K., Puduvalli V.K., Rockhill J., Rusthoven C., Shonka N., Swinnen L.J., Weiss S., Wen P.Y., Willmarth N.E., Bergman M.A., Darlow S. NCCN Guidelines® Insights: Central Nervous System Cancers, Version 2.2022. 2023; 21(1). https://doi.org/10.6004/jnccn.2023.0002.

- Dubel G.J., Ahn S.H., Soares G.M. Contemporary endovascular embolotherapy of meningioma. Semin Intervent Radiol. 2013; 30(3): 263-77. https://doi.org/10.1055/s-0033-1353479.

- Engelhard H.H. Progress in the diagnosis and treatment of patients with meningiomas. Part I: diagnostic imaging, preoperative embolization. Surg Neurol. 2001; 55(2): 89-101. https://doi.org/10.1016/s0090- 3019(01)00349-4.

- Dowd C.F., Halbach V.V., Higashida R.T. Meningiomas: the role of preoperative angiography and embolization. Neurosurg Focus. 2003; 15(1). https://doi.org/10.3171/foc.2003.15.1.10.

- Bendszus M., Martin-Schrader I., Schlake H.P., Solymosi L. Embolisation of intracranial meningiomas without subsequent surgery. Neuroradiology. 2003; 45(7): 451-5. https://doi.org/10.1007/s00234-003-1005-1.

- Koike T., Sasaki O., Tanaka R., Arai H. Long-term results in a case of meningioma treated by embolization alone - case report. Neurol Med Chir (Tokyo). 1990; 30(3): 173-7. https://doi.org/10.2176/nmc.30.173.

- Wakhloo A.K., Juengling F.D., Van Velthoven V., Schumacher M., Hennig J., Schwechheimer K. Extended preoperative polyvinyl alcohol microembolization of intracranial meningiomas: assessment of two embolization techniques. Am J Neuroradiol. 1993; 14(3): 571-82.

- Barresi V., Branca G., Granata F., Alafaci C., Caffo M., Tuccari G. Embolized meningiomas: risk of overgrading and neo-angiogenesis. J Neurooncol. 2013; 113(2): 207-19. https://doi.org/10.1007/s11060-013-1117-3.

- Perry A., Chicoine M.R., Filiput E., Miller J.P., Cross D.T. Clinicopathologic assessment and grading of embolized meningiomas: a correlative study of 64 patients. Cancer. 2001; 92(3): 701-11. https://doi.org/10.1002/1097-0142(20010801)92:33.0.co;2-7.

- Jensen R.L., Soleau S., Bhayani M.K., Christiansen D. Expression of hypoxia inducible factor-1 alpha and correlation with preoperative embolization of meningiomas. J Neurosurg. 2002; 97(3): 658-67. https://doi.org/10.3171/jns.2002.97.3.0658.