Влияние морфотипа листа у гороха на показатели водного обмена, определяющие устойчивость растений к засухе

Автор: Новикова Н.Е., Фенин Д.М.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития селекции

Статья в выпуске: 3 (30), 2011 года.

Бесплатный доступ

В условиях полевого опыта изучена реакция листочковых и безлисточковых генотипов гороха на погодные факторы. Установлены различия между ними по устойчивости к обезвоживанию и перегреву.

Горох, морфотип, водный обмен, устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147123689

IDR: 147123689 | УДК: 635.656:581.1:631.52

Текст научной статьи Влияние морфотипа листа у гороха на показатели водного обмена, определяющие устойчивость растений к засухе

безлисточковые ( или усатые ) сорта гороха . В то же время даже обычные листочковые генотипы этой культуры из - за короткого вегетационного периода и других биологических особенностей довольно значительно варьируют по урожайности в разные по погодным условиям годы . По данным П . М . Чекрыгина [10], за период наблюдения с 1946 по 1999 год в условиях Восточной лесостепи Украины только 8 лет из 53 были вполне благоприятны по гидротермическому режиму . В эти годы урожайность гороха превышала 4 т / га . При этом почти в каждый второй год она составляла менее 2 т / га , а особенно сильная депрессия урожайности наблюдалась в засушливые годы .

Погодные условия Центрального региона по климатическим условиям в целом благоприятны для растениеводства . Но для него характерна неравномерность в выпадении осадков в течение вегетационного сезона . В среднем один раз в 3–4 года , иногда и два года подряд , здесь наблюдаются весенне - летние засухи . В связи с этими условиями 13

погоды урожайность сельскохозяйственных растений , в том числе гороха , в регионе может изменяться в различные годы в 2–3 раза и даже больше [4, 8]. Горох не является засухоустойчивой культурой , и среди зернобобовых он , наряду с соей и бобами , является наименее устойчивым к дефициту влаги [1,2].

Характер ответной реакции растений на водный стресс , также как и степень повреждения , определяется всем комплексом факторов : скоростью , глубиной и продолжительностью обезвоживания , типом засухи , физиологическим состоянием и биологическими особенностями растений и другими , то есть , не существует универсальной для всех возможных случаев водного дефицита физиологической реакции растений .

Наиболее объективным методом оценки засухоустойчивости является экологическое испытание сортов в разных географических пунктах , различающихся по почвенно - климатическим условиям . Этот метод трудоемок и требует многолетних испытаний . Применяется и ряд физиологических методов оценки , которые позволяют предсказывать отзывчивость сорта на те или другие экологические условия . Такие методы широко применяются в селекции новых сортов .

Оценку засухоустойчивости проводят по результатам определения водоудерживающей способности тканей , водного дефицита , содержания свободной и связанной воды , способности семян прорастать на гипертонических растворах осмотически активных веществ [3].

Целью наших исследований было изучение водного режима растений гороха листочкового и безлисточкового морфотипов по показателям , наиболее значимым для формирования устойчивости растений к дефициту влаги и стабилизации урожайности в годы с различными погодными условиями .

Методика исследований

Исследования проводили в 2008–2010 годах в условиях полевого опыта , заложенного на опытном участке ВНИИ зернобобовых и крупяных культур . Изучали сорта гороха листочкового и безлисточкового морфологических типов . Растения для исследований выращивали на делянках площадью 5 м 2 в четырехкратной повторности по принятой для гороха технологии . Почва участка темно - серая лесная среднесуглинистая .

Годы исследований различались по погодным условиям. 2009 год был благоприятным для роста и развития гороха. Растения хорошо развивались в условиях достаточного количества осадков и обилия тепла. 2008 год характеризовался как засушливый с недостаточным количеством осадков в мае и июне, когда растения наиболее требовательны к влаге для ростовых процессов и накопления биомассы . 2010 год был аномально засушливым, отличался острым недостатком воды в июне и июле (количество осадков составило 43,7 и 24,4% к среднемноголетним значениям) и ненормально высокими температурами воздуха в мае, июне и июле (на 3,4; 4,2 и 7,4оС выше климатической нормы).

Для определения основных характеристик водного режима растений были использованы следующие показатели . Оводненность органов определяли весовым методом после высушивания при 90 ˚ С .

Водоудерживающую способность листьев и целых растений определяли методом завядания ( по Арланду ) в соответствии с методическими указаниями ВИР [3]. Остаточный водный дефицит – по количеству воды , недостающей до полного насыщения тканей ; относительную тургесцентность – по фактическому содержанию воды в процентах к её содержанию , обеспечивающему полный тургор [9]. Ж аростойкость оценивали по образованию феофитина в хлорофиллоносных тканях при воздействии повышающейся температурой [9].

Для проведения анализов отбирали листья у первого продуктивного узла , а в период вегетативного роста – физиологически зрелый 3- й лист , считая сверху .

Уборку производили однофазным способом комбайном сампо -130. Семена после сушки взвешивали и пересчитывали на стандартную для гороха влажность 15,5% и 100%- ную чистоту ( результаты выражали в т / га ).

Экспериментальные данные обрабатывали методами математической статистики с использо ванием компьютерной программы Microsoft Excel 2003.

Результаты и их обсуждение

Продуктивность растения в различных условиях внешней среды , как интегральный результат всей совокупности физиологических процессов , тесным образом зависит от его водного режима . Одним из главных условий нормального осуществления растением физиологических функций является достаточная оводненность тканей .

Согласно полученным результатам , обычный и видоизмененный лист у растений изученных сортов гороха существенно не различались по общему содержанию воды . Но усики характеризовались более значительным остаточным водным дефицитом ( в среднем на 11%) и меньшей на такую же величину относительной тургесцентностью тканей , по сравнению с листочками ( табл . 1).

Одним из ключевых свойств , определяющих засухоустойчивость растений , является способность тканей удерживать воду . Наиболее четкие различия между генотипами по этому показателю наблюдались в период бутонизации – цветения . К этому времени в растениях происходят адаптивные перестройки , на листьях формируется слой кутикулы , позволяющие снижать потери воды в условиях обезвоживания .

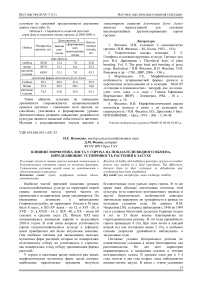

В фазе 6- ти листьев водоудерживающая способность обычных и видоизмененных листьев находилась на одном уровне , но к фазе бутонизации – начала цветения наблюдалось преимущество у обычных листочков . В этот период усики , по сравнению с обычными листочками , характеризовались более значительной отдачей воды в условиях вынужденного завядания ( рис .1).

Таблица 1 – Оводненность , остаточный водный дефицит и относительная тургесцентность тканей листочков и усиков ( в %)

|

Сорт |

Содержание воды |

Водный дефицит |

Относительная тургесцентность тканей |

|

Листочковые сорта |

|||

|

Орловчанин |

81,8 |

15,1 |

84,9 |

|

Труженик |

82,2 |

9,3 |

90,3 |

|

Темп |

82,7 |

17,7 |

82,3 |

|

В среднем у листочков |

82,2 |

14,0 |

85,8 |

|

Безлисточковые сорта |

|||

|

Норд |

83,1 |

25,9 |

74,1 |

|

Стабил |

82,9 |

25,3 |

74,7 |

|

Фараон |

83,0 |

28,0 |

72,0 |

|

Алла |

81,1 |

25,3 |

74,7 |

|

Наташа |

82,8 |

23,2 |

76,8 |

|

Ус . П .-393 |

84,1 |

22,6 |

77,4 |

|

В среднем у усиков |

82,8 |

25,0 |

75,0 |

С увеличением времени завядания от одного до шести часов разница между этими органами увеличивалась . В среднем по группам сортов через 6 часов завядания усики у сортов гороха посевного утрачивали на 32%, а усики пелюшек – на 26% больше воды , чем листочки . За это время листочки утрачивали в среднем 30% воды от ее исходного содержания , а усики – 39%.

Водоудерживающая способность листочков и усиков. Фаза начала цветения. 2009 г.

листочковы е

—■— усатые (горох посевной)

-О- усатые (горох полевой)

Время завядания

Рисунок 1 – Водоудерживающая способность листьев разных морфологических типов ( в среднем по группам сортов )

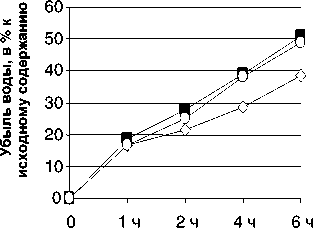

Это отразилось и на устойчивости к обезвоживанию целых растений . Потери воды растениями за 6 часов завядания составили в среднем 29% у листочковых сортов , и 34% – у усатых ( рис .2).

Известно , что при обезвоживании листа происходит повреждение пигментных систем и хлоропластов , которые снижают и даже вовсе утрачивают способность к фотосинтезу . Усиливается действие ферментов в сторону гидролиза . Эти изменения отрицательно сказываются на росте и развитии растений .

В пределах каждой морфологической группы также наблюдались различия между сортами по способности сохранять водный гомеостаз ( табл . 1).

листочковы е

( горох посевной )

—■— усатые ( горох посевной )

—е— усатые (горох полевой )

Рисунок 2 – Водоудерживающая способность растений ( в среднем по группам сортов )

Листочковый сорт Темп наиболее эффективно удерживал воду в тканях . За 6 часов вынужденного завядания утрачивалось 23,6% воды от исходного содержания ( против 34,5% в среднем по всем сортам ). В группе безлисточковых сортов выделялись Фараон и Ус . П -393. За такой же промежуток времени они утрачивали 33,2 и 35,7% воды соответственно . Самыми неустойчивыми к обезвоживанию были Алла (42,0 %) и Стабил (40,1%).

Таблица 2 – Водоудерживающая способность растений у различных сортов гороха

(горох посевной)

|

Сорт |

Убыль воды , % к исходному содержанию |

|||

|

за 1 час |

за 2 часа |

за 4 часа |

за 6 часов |

|

|

Листочковые сорта ( горох посевной ) |

||||

|

Орловчан ин |

12,6 |

16,4 |

25,2 |

31,5 |

|

Труженик |

5,8 |

13,9 |

24,3 |

28,3 |

|

Темп |

8,4 |

12,3 |

19,2 |

23,6 |

|

Безлисточковые сорта ( горох посевной ) |

||||

|

Софья |

11,5 |

19,0 |

28,3 |

36,5 |

|

Норд |

17,2 |

23,8 |

32,8 |

37,1 |

|

Стабил |

18,9 |

22,3 |

31,8 |

40,1 |

|

Фараон |

14,3 |

18,5 |

27,9 |

33,2 |

|

Безлисточковые сорта ( горох полевой ) |

||||

|

Алла |

15,3 |

22,2 |

34,0 |

42,0 |

|

Наташа |

12,4 |

18,4 |

29,7 |

36,9 |

|

Ус . П –393 |

12,7 |

19,6 |

29,3 |

35,7 |

Ранее нами уже было установлено , что вода в листочках и усиках находится в разных формах . Усики отличаются от листочков повышенным водным потенциалом , но меньшим содержанием связанной воды . Поэтому такая вода легко теряется тканями усиков в условиях , вызывающих обезвоживание . Растения гороха листочкового морфотипа , благодаря большему количеству прочно связанной воды и меньшей ее активности , способны более эффективно удерживать воду в клетках , поддерживать гомеостатичность водного обмена и , как следствие , функциональную способность листьев [6].

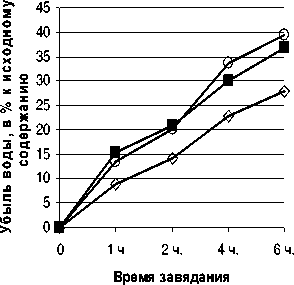

Аналогичные различия между обычными и видоизмененными листьями наблюдались по устойчивости к высокой температуре ( рис .3).

Температура, ОС

Орловчанин Норд

Рисунок 3 – Ж аростойкость листочков и усиков

Первые признаки отмирания участков тканей у усиков наблюдались при температуре 44 о С , у листочков – при температуре 48 о С . При повышении температуры до 52 о С различия между этими органами увеличивались , а полная гибель тканей усиков и листочков отмечалась при температуре 60 оС .

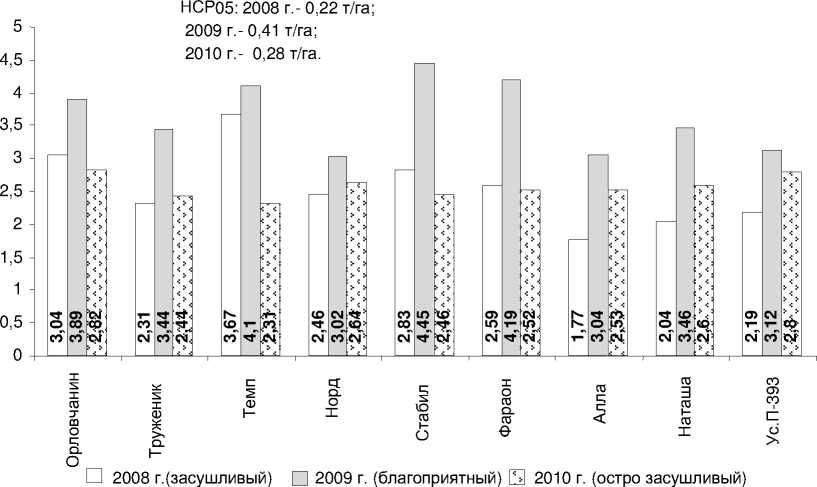

Согласно анализу урожайности ( рис . 4), в среднем за три года исследований наиболее продуктивными были листочковые сорта Темп и Орловчанин (3,36 и

3,25 т / га ) и безлисточковые Стабил и Фараон (3,25 и 3,10 т / га ). Из них наиболее устойчивым по урожайности в годы с разными погодными условиями был Орловчанин (V=17,6%). Сорта Стабил , Фараон и Темп характеризовались значительным варьированием продуктивности , коэффициент вариации урожайности у них составил от 27,9 до 32,6%. Высокий потенциал урожайности они реализовывали в благоприятном по погодным условиям 2009 году , но в условиях жесткой засухи 2010 года значительно утрачивали это преимущество .

В 2009 году погодные условия были наиболее благоприятными для реализации потенциала продуктивности генотипов : безлисточковые сорта Стабил и Фараон сформировали высокую урожайность (4,49 и 4,19 т / га , соответственно ) и не уступали лучшим листочковым сортам . Урожайность Стабила в 2009 году была самой высокой из всех изученных сортов . Но в условиях засухи они уступали листочковым сортам : в 2008 году – Орловчанину и Темпу ; в 2010 году – Орловчанину . Отмечено , что в условиях экстремально жаркой и засушливой погоды 2010 года урожайность всех сортов , в целом , была невысокой , и слабо варьировала в зависимости от сорта (V=6.6%).

Рисунок 4 – Урожайность сортов гороха

Усатые пелюшки по урожайности уступали в большинстве случаев листочковым и безлисточковым сортам гороха посевного . Но в 2010 году Ус . П -393 сформировал урожайность такую же , как и Орловчанин . По - видимому , это связано с более благоприятным водным режимом растений этого сорта , а именно , отмеченным в опыте более низким , чем у других сортов , остаточным водным дефицитом и более высокой водоудерживающей способностью растений .

Как было установлено нами, этот сорт также отличается от других усатых сортов высокой активностью каталазы и пероксидазы в листьях, высоким содержанием хлорофиллов и каротиноидов, что содействует более успешному перенесению растениями этого сорта неблагоприятных условий внешней среды [5].

Таким образом, обычный и усатый лист различаются между собой по показателям водного обмена, от которых зависит устойчивость растений к дефициту влаги и высокой температуре. Лист у усатых сортов гороха посевного и гороха полевого отличается повышенным остаточным водным дефицитом, меньшей водоудерживающей способностью клеток, более низкой жаростойкостью, по сравнению с листьями традиционных листочковых сортов. Это оказывает негативное влияние на продукционный процесс безлисточковых растений гороха в условиях водного дефицита. Поэтому в засушливые годы они уступают по урожайности листочковым сортам, но в годы с благоприятными погодными условиями формируют урожайность не ниже листочковых сортов. Эти особенности безлисточковых растений гороха необходимо учитывать в селекции новых сортов и решении вопросов их использования в различных регионах страны.

Осенне - весенние условия погоды и урожай озимых . – Л . 1977. – 160 с .

Список литературы Влияние морфотипа листа у гороха на показатели водного обмена, определяющие устойчивость растений к засухе

- Будин К. Ресурсы засухоустойчивости растений и сортов/К. Будин//Бюлл. ВИР. -1973. -В. 31. -С. 3-9

- Вавилов Н.И. Мировые ресурсы засухоустойчивых сортов/Н.И. Вавилов//Докл. Всес. конф. по борьбе с засухой.-М., 1931. -Бюл. 2

- Кожушко Н.Н. Оценка засухоустойчивости полевых культур/Н.Н. Кожушко//Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям (методическое руководство). -Л., 1988. -С.10-25

- Коровин И.А., Мамаев Е.В., Мокиевский В.М. Осенне-весенние условия погоды и урожай озимых. -Л. 1977. -160 с

- Никонов А.А. Научные основы устойчивого развития сельскохозяйственного производства засушливых районов страны//Вестник сельскохозяйственной науки. 1987. № 10. 10-25.

- Новикова Н.Е. Водный обмен у растений гороха с разным морфологическим типом листа/Н.Е. Новикова//Сельскохозяйственная биология,-2009.-№5.-С.73-77

- Новикова Н.Е. Изучение физиологических механизмов защиты от окислительных повреждений у генотипов гороха/Новикова Н.Е., Фенин Д.М.//Современные аспекты структурно-функциональной биологии растений и грибов. Сборник статей Всерос. конф., ОГУ. -Орел, 2010. С. 68-71

- Новикова Н.Е. Физиологическое обоснование роли морфотипа растений в формировании урожайности сортов гороха/Н.Е. Новикова. -Автореф… дис. докт. с.х. наук. Орел: Орел ГАУ, 2002.-46 с

- Практикум по физиологии растений/под ред. Н.Н. Третьякова. -М: Колос, 1982. -270 с

- Чекрыгин П.М. Направления и методы селекции гороха в восточной лесостепи Украины/П.М. Чекрыгин//Мат. конф. посвящ. возрожд. Шатиловской с.-х. опытной станции, 12-14 июня 2001года, г. Орел, М.: ЭкоНива -2001-С.166-169