Влияние муниципально-территориальных преобразований в регионах России на динамику численности населения

Автор: Симагин Юрий Алексеевич, Муртузалиева Джамиля Джавидовна, Ванькина Ирина Николаевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.

Бесплатный доступ

Демографическая проблема является одной из острейших в современной России, особенно на уровне муниципальных образований, большинство из которых испытывали депопуляцию даже в период с 2010 г., когда по стране в целом численность населения увеличивалась. Для решения демографической проблемы предпринимаются многочисленные меры и дальнейшее расширение их списка вполне оправдано, так как в перспективе ситуация может стать ещё хуже. При этом не исследован вопрос о влиянии на демографическую ситуацию проводящихся в регионах страны муниципально-территориальных преобразований, которые направлены в основном на упразднение или сокращение количества муниципальных образований второго уровня - городских и сельских поселений. Одновременно могут исчезать и учреждения обслуживания населения в сферах образования, здравоохранения и других, что негативно влияет на условия жизни населения и не способствует решению демографических проблем. Не изучены и другие последствия муниципально-территориальных преобразований. В данной статье показано, что муниципалитеты первого уровня (городские округа, муниципальные районы, муниципальные округа), которые в период 2010-2020 гг. были охвачены преобразованиями, отличаются более плохой демографической динамикой (меньше увеличение или больше сокращение численности населения) по сравнению с остальными муниципалитетами в этих же субъектах РФ, которые такими преобразованиями охвачены не были. Различаются муниципалитеты с преобразованиями и без них также по показателям естественного и миграционного движения населения. Можно сделать вывод, что муниципально-территориальные преобразования, направленные на упрощение муниципальной структуры в стране, возможно, решают какие-то сиюминутные сложности, в частности, сокращают бюджетные расходы, но в перспективе они могут иметь негативные последствия для решения главных проблем России, в том числе сохранения и увеличения численности населения страны.

Динамика численности населения, муниципально-территориальные преобразования, регионы России, естественный прирост населения, миграции, муниципалитеты

Короткий адрес: https://sciup.org/143179975

IDR: 143179975 | DOI: 10.19181/population.2023.26.1.2

Текст научной статьи Влияние муниципально-территориальных преобразований в регионах России на динамику численности населения

Сохранение и увеличение численности населения является главной задачей деятельности органов власти России на всех уровнях, о чём многократно заявлялось руководством страны1. Особенно актуальной эта задача является для муниципальных образований России, в большинстве из которых численность населения сокращалась даже в те периоды, когда по стране в целом население увеличивалось [1]. Общие причины такой негативной динамики понятны и довольно подробно исследовались учёными. Это такие общемировые закономерности демографического и рассе-ленческого развития, как «демографический» и «миграционный» переходы, выражающиеся в сокращении рождаемости и увеличении смертности населения — особенно на тех территориях, откуда идёт миграционный отток жителей, а также развитие процессов урбанизации, сопровождающееся концентрацией населения в крупнейших городах и городских агломерациях, в том числе за счёт депопуляции удалённых от городов сельских территорий — например, [2; 3; 4]. Проявились и особенности российской истории XX в.— до сих пор ощущаются демографические последствия Великой отечественной войны 1941-1945 гг., острый демографический кризис 1990-х гг. фактически так и не был преодолён несмотря на определённые успехи начала XXI в. и другие [5]. В итоге стабильной численность населения остаётся в очень незначительном количестве муниципальных образований первого уровня2 (это муниципальные районы — МР, городские окру- га — ГО, а с 2019 г. ещё и муниципальные округа — МО) [6]. Количество муниципалитетов с ростом численности населения за последние 10 лет также невелико. При этом мало изучен вопрос о влиянии муниципально-территориальных преобразований (МТП) на динамику численности населения. В данной статье рассматриваются отдельные аспекты влияния проведённых МТП в период 2010-2021 гг. на динамику численности населения.

Изученность муниципальнотерриториальных преобразований

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131)3 под термином «муниципально-территориальные преобразования» подразумевается объединение или разделение муниципальных образований между собой, а также изменение статуса территории (с МР на ГО, с сельского поселения на городское поселение и другие). При этом ФЗ-131, в значительной мере скопированный с аналогичных европейских законов, поскольку и разрабатывался после ратификации Россией Европейской хартии местного самоуправления 4, далеко не в полной мере отражал российские реалии, в том числе в аспекте выделения границ муниципальных образований. В итоге почти сразу после появления муниципальных образований в отдельных субъектах РФ начались муниципально-территориальные преобразования, в процессе которых региональные власти стреми- лись привести муниципальное деление региона в соответствие со своими представлениями об оптимальном муниципальном устройстве и существующими на местах объективными социальноэкономическими и природно-географическими особенностями.

Невозможность реализации в должной мере механизмов местного самоуправления в различных частях страны являлась значительным недостатком первоначально существовавшего состава муниципальных образований, что привело к необходимости их преобразований [7]. Отследить такие преобразования позволяет база данных «Муниципальная Россия», сформированная в Институте социально-экономических проблем народонаселения имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН5. На момент Всероссийской переписи населения 2010 г. в Российской Федерации насчитывалось 2341 муниципальное образование первого уровня — 1825 муниципальных районов и 516 город-

Таблица 1

ских округов. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2021 г. данный состав изменился — в настоящее время в России 1577 муниципальных районов, 612 городских округов, а также 157 муниципальных округов. В табл. 1 представлено количество муниципалитетов в 2010 и 2021 гг. по федеральным округам России. Изменение состава муниципальных образований первого уровня произошло на всей территории страны. Значительно увеличилось количество муниципалитетов со статусом городского округа в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. В шести федеральных округах количество МР уменьшилось в связи с преобразованием их в ГО или же образованием новых единиц— МО. В Южном и Дальневосточном федеральных округах количество МР увеличилось за счёт присоединения новых регионов.

Направлениями МТП на первом уровне муниципального устройства страны в 2010-2021 гг. являются: 1) муниципальный район стал городским или муници-

Количество муниципальных образований первого уровня в 2010–2021 годах

Table 1

Number of municipalities of the first level in 2010–2021

|

Федеральный округ |

Муниципальные образования |

||||

|

2010 год |

2021 год |

||||

|

ГО |

МР |

ГО |

МР |

МО |

|

|

Центральный |

107 |

416 |

140 |

344 |

19 |

|

Северо-Западный |

40 |

159 |

38 |

134 |

27 |

|

Южный* |

30 |

144 |

42 |

157 |

10 |

|

Северо-Кавказский |

32 |

114 |

40 |

88 |

16 |

|

Приволжский |

71 |

455 |

104 |

381 |

36 |

|

Уральский |

110 |

93 |

111 |

78 |

14 |

|

Сибирский** |

77 |

320 |

71 |

248 |

18 |

|

Дальневосточный** |

49 |

124 |

66 |

147 |

17 |

|

Всего |

516 |

1825 |

612 |

1577 |

157 |

*В 2016 г. Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Южного федерального округа.

**В 2018 г. Республика Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ.

Источник: данные Росстата.

пальным округом — наиболее частый случай, 2) муниципальный район вошёл в состав городского округа, 3) несколько городских округов объединились в один, 4) новый муниципалитет выделился из прежнего муниципального образования — это единичный случай, который далее не учтён, 5) территории Московской области перешли в состав города Москвы (так называемая «Новая Москва») — это преобразование также далее не учтено, так как является межрегиональным, а не муниципально-территориальным, хотя в его итоге также исчезли некоторые муниципальные образования первого уровня.

Главной причиной проводимых МТП называется необходимость «оптимизации» (сокращения) бюджетных расходов, что достигается за счёт уменьшения организационных структур, на которые выделяется финансирование. Так, при преобразовании МР в ГО или МО, а также при вхождении МР в ГО (что составляет подавляющее большинство проводившихся МТП) упраздняются городские и сельские поселения. Как отмечает Л. В. Прибыткова, подобного рода преобразования, будь то создание более крупного муниципального образования или же создание на базе муниципального района городского округа, приводит к увеличению и усложнению территории муниципального образования, а также физически отдаляет местную власть от жителей [8].

Негативноевлияние увеличениятер-ритории муниципального образования на доступность органов местного самоуправления в 2017 г. было подтверждено результатами исследования, проведённого Фондом «Институт экономики города» [9] способом компьютерного моделирования. Отмечено, что полученные в ходе МТП городские округа, превышающие 1 тыс. км2, ставят под сомнение перспективы развития городской инфраструктуры на таких территориях в обозримом будущем. Переход от двухуровневой системы организации местного самоуправления к одноуровневой ухудшает транспортную доступность органов местного самоуправления в несколько раз. Так, моделирование на примере Нижегородской области показало, что в тех случаях, когда большие по территории муниципальные образования, включающие множество разноплановых населённых пунктов, начинают доминировать в каком-либо субъекте РФ, возникает вопрос о доступности муниципальной власти для жителей, возможности их полноценного участия в решении вопросов местного значения и, следовательно, о самой возможности в границах таких субъектов осуществления местного самоуправления.

Аналогичные мероприятия по «оптимизации» проводились с 2010 г. и в других сферах общественной жизни (образование, здравоохранение, наука, культура и спорт). На практике это вылилось в укрупнение бюджетных организаций с превращением ранее самостоятельных организаций в подразделения (филиалы) более крупных. Возможно, это имело смысл, например, в Москве, где для жителей нет проблем с территориальной доступностью учреждений сферы обслуживания. В этом случае для «простого жителя» не очень важно, пользуется он услугами «самостоятельной» поликлиники (школы, детского сада и так далее), или теперь это филиал более крупной организации. Но в регионах, особенно слабозаселённых, это вылилось в то, что доступные для населения в территориальном плане местные больницы, поликлиники, школы, детские сады стали массово закрываться или, в лучшем случае, сокращать объёмы своей работы [10].

К. А. Чернышев исследовал проблемы сокращения числа муниципальных образований второго уровня (городских и сельских поселений) [11]. Он отмечает, что, в результате [МТП] в современной России сформированы такие «неестественные ... формы территориальной организации местной власти, как городские округа в границах районов и муниципальные районы, включающие минимальное количество поселений. Подобная территориальная организация местного самоуправления не способна обеспечивать эффективное решение вопросов жизнеобеспечения населения, а местное сообщество вследствие упразднения муниципалитетов [второго уровня] фактически теряет возможность на представление своих интересов».

В работе Н. В. Ворошилова [12] отмечается, что опросы глав администраций муниципальных образований не показывают положительного эффекта от МТП. Так, в Вологодской области лишь 14% глав сельских поселений отметили положительные результаты МТП. То есть преобразования (объединения, изменения статуса) и по оценкам непосредственно участвующих в этих процессах лиц в большинстве случаев не дают позитивного эффекта для дальнейшего развития территорий.

Муниципально-территориальные преобразования и численность населения

Социально-экономические, при родно-географические и другие условия жизни населения в регионах России очень разнообразны, что влияет на жизнедеятельность населения, в том числе на демографические и миграционные процессы. Чтобы исключить влияние этого разнообразия условий, в нашем исследовании мы рассматривали только те субъекты РФ, в которых в 2010– 2020 гг. проводились МТП первого уровня по трём выделенным выше основным направлениям: 1) преобразование МР в ГО, 2) вхождение МР в ГО или ГО в МР, 3) объединение двух и более ГО в один. Все они характерны тем, что муниципальные образования второго уровня упраздняются — система становится одноуровневой. Такие преобразования затронули около 200 муниципалитетов, существовавших в 2010 г., которые располагались в 18 субъектах Российской Федерации. В начале 2021 г. преобразованных муниципалитетов первого уровня было 150 с общей численностью населения 11,3 млн человек (табл. 2).

В целом первый уровень муниципального устройства остался стабильным — преобразования затронули только 18 из 83 существовавших в 2010 г. субъектов Российской Федерации. Но в некоторых регионах МТП были очень масштабными — это области Московская, Магаданская, Сахалинская, Калининградская, края Пермский и Ставропольский. К настоящему времени в них уже не осталось муниципальных районов — все они были преобразованы в городские или муниципальные округа, то есть система муниципалитетов стала одноуровневой. При этом в каждом муниципальном образовании (в том числе в городских и сельских поселениях, которые упраздняются при одноуровневой системе) по существующему законодательству необходимо наличие определённого набора бюджетных (государственных, муниципальных) объектов сферы обслуживания населения (школа, детский сад, учреждение здравоохранения, культуры и некоторые другие). Одноуровневая система позволяет закрыть соответствующие учреждения («оптимизировать» систему), направив сэкономленные средства в оставшиеся «укрупнённые» учреждения.

Как уже говорилось, это может быть в какой-то мере допустимым в таких плотнозаселённых регионах с высокоразвитой транспортной системой, как Московская и Калининградская области. Но и в этом случае, например, в состав городского округа «Шатура» Московской области вошли все посёлки городского типа бывшего Шатурского района (Черусти, Радовицкий и другие — всего 8), а также город Рошаль, являвшийся самостоятельным ГО. Все эти бывшие самостоятельные муниципалитеты теперь формально стали микрорайонами города Шатуры (хотя удале- ны от него по автодорогам на 20–40 км), и сфера обслуживания населения в них сократилась. В Сахалинской и Магаданской областях, где сфера обслуживания развита намного хуже, чем в Московской области, а расстояния между бывшим районным центром (сейчас центром ГО) и центрами бывших городских и сельских поселений измеряются не десятками, а сотнями километров при том, что современные автодороги, также в отличие от Московской области, почти отсутствуют, условия жизни населения в упразднённых муниципалитетах стали значительно хуже.

Таблица 2

Регионы России с МТП первого уровня в 2010–2020 годах

Table 2

Regions of Russia with municipal-territorial transformations of the first level in 2010–2020

|

Субъект Российской Федерации |

Муниципальные образования на 1 января 2021 года, единиц |

|

|

Без МТП |

С МТП |

|

|

Белгородская область |

16 |

6 |

|

Брянская область |

29 |

2 |

|

Костромская область |

28 |

1 |

|

Московская область |

26 |

38 |

|

Тверская область |

37 |

5 |

|

Тульская область |

23 |

3 |

|

Ярославская область |

19 |

1 |

|

Республика Коми |

19 |

1 |

|

Калининградская область |

7 |

15 |

|

Чеченская Республика |

16 |

1 |

|

Ставропольский край |

23 |

10 |

|

Пермский край |

24 |

22 |

|

Нижегородская область |

41 |

11 |

|

Оренбургская область |

37 |

5 |

|

Тюменская область |

24 |

1 |

|

Магаданская область |

1 |

8 |

|

Сахалинская область |

1 |

17 |

|

Чукотский АО |

4 |

3 |

|

Всего по 18 регионам |

375 |

150 |

Источник: рассчитано по базе данных «Муниципальная Россия».

POPULATION. VOL. 26. NO.1. 2023

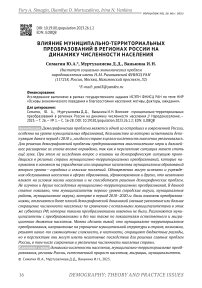

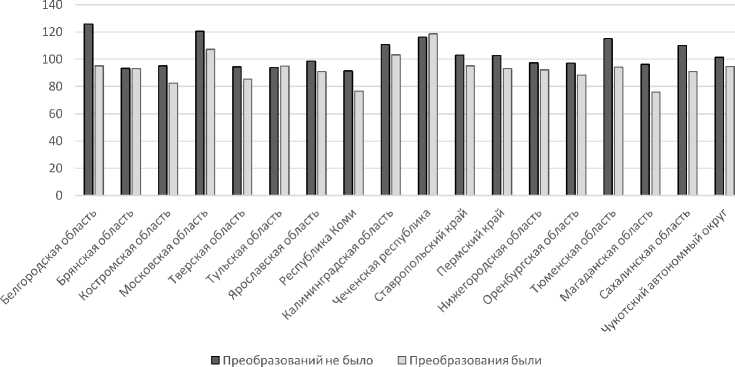

На рис. 1 показана динамика числен- в муниципалитетах в зависимости от ности населения за период 2010–2020 гг. того, были в них МТП или нет.

Динамика численности населения в муниципальных образованиях регионов России

Рис. 1. Динамика численности населения за период 2010–2020 гг. в муниципалитетах с муниципально-территориальными преобразованиями и без них, %

Fig. 1. Population dynamics for the period 2010–2020 in municipalities with and without municipal-territorial transformations, %

Источник: рассчитано по базе данных «Муниципальная Россия».

Хорошо видно, что почти во всех 18 регионах демографическая динамика лучше (где-то больше увеличение численности населения, где-то меньше сокращение) в тех муниципальных образованиях, которые на себе МТП не испытали. Два исключения — Тульская область и Че ченская Республика. Но в Тульской области это объясняется тем, что один из трёх преобразованных муниципалитетов в регионе — то ород ой округ Тула, в со став которого был включён окружающий его Ленинский муниципальный район. В большинстве субъектов РФ с сокраще-ни м численно ти населения (к которым относится и Тульская область) увеличивается населения именно в региональных центрах и/или в прилегающих к ним ГО и МР [13]. Гудермесский МР в Чеченской Республике является одним из лидеров по приросту численности населения в своём регионе (высокий естественный прирост сочетается с миграционным притоком населения из горных районов республики), который и так среди всех регионов России отличается высокими темпами роста численности населения [14].

Во всех остальных регионах, где проводились МТП, динамика численности населения лучше в тех муниципалитетах, ко-'t орые не были охвачены преобразованиями. Это вполне согласуется с выше сказанным об ухудшении условий жизни населения в охваченных МТП муниципалитетах, что может приводить как к миграционному оттоку жителей, так и к ухудшению показателей естественного движения населения (первоначально за счёт увеличения общего коэффициента смертности из-за закрытия учреждений здравоохранения, а через некоторое время — после отъезда молодёжи и молодых семей — и за счёт сокращения общего коэффициента рождаемости). Рассмотрим эти составляющие динамики численности населения отдельно для 18 субъектов РФ, в которых в 2010– 2020 гг. проводились МТП первого уровня (табл. 3).

Таблица 3

Демографические показатели в муниципалитетах регионов России с МТП в 2010–2020 годах

Table 3

Demographic indicators in the regions of Russia with municipalterritorial transformations in 2010–2020

|

Показатель |

Преобразований не было |

Преобразования были |

||

|

2010 год |

2020 год |

2010 год |

2020 год |

|

|

Естественный прирост,‰ |

-3,2 |

-5,9 |

-4,3 |

-5,4 |

|

Миграционный прирост,‰ |

1,9 |

1,0 |

2,8 |

3,9 |

|

Миграционный прирост без Московской области,‰ |

1,4 |

0,9 |

-3,0 |

-0,9 |

|

Динамика численности населения за 2010–2020 гг.,% |

+2,8 |

+1,2 |

||

Источник: рассчитано по базе данных «Муниципальная Россия».

Имеющиеся данные не позволяют проследить погодовую динамику показателей движения населения в муниципалитетах, поэтому дано сравнение ситуации в начале рассматриваемого периода (2010 — год всероссийской переписи населения) и в его конце (2020 — последний год, за который имеются сведения в муниципальном разрезе). Видно, что при общей более благоприятной динамике численности населения за 2010–2020 гг. в тех муниципалитетах, которые не подвергались МТП, ситуация именно в 2020 г. была лучше (убыль населения меньше) там, где МТП проводились: –4,9‰ и –1,5‰ за год соответственно. Но достигается это в основном за счёт миграционного движения населения — в муниципалитетах без преобразований миграционный приток за 2010-2020 гг. сократился, тогда как в муниципалитетах с преобразованиями — вырос. При этом важно отметить, что миграционный прирост в муниципалитетах с преобразованиями достигается почти исключительно за счёт Московской области. Если исключить этот регион с большой численностью населения, интенсивным миграционным притоком населения практически из всех регионов Рос- сии (в том числе из Москвы) и массовыми МТП, то ситуация в 2020 г. оказывается лучше в муниципалитетах без МТП, чем в тех, где они были: около -6%о и -5%о соответственно. Показатели естественного движения населения в 2020 г. в 18 рассматриваемых регионах и их муниципалитетах оказались хуже, чем в 2010 г., как за счёт изменения за этот период возрастной структуры населения [15], так и за счёт начавшейся пандемии COVID-19 (Московская область по показателям естественного движения населения от совокупности остальных рассматриваемых регионов не отличается). При этом в муниципалитетах без преобразований ухудшение было несколько более значительным, чем там, где МТП проводились.

Заключение

Система местного самоуправления, в основном сформированная в России в 2003– 2010 гг., имела много недостатков, в том числе чрезмерную централизацию налоговых поступлений, при которой муниципалитеты второго уровня имели очень незначительные доходы при чрезмерно больших обязательствах по обеспечению работы различных социальных и инфраструктурных систем на своих территориях, а также несоответствие границ вновь образованных муниципальных образований имеющимся социально-экономическим, природно-географическим, этнокультурным и другим особенностям разных регионов страны. Поэтому практически сразу же после реализации муниципальной реформы во многих регионах России начались муниципальнотерриториальные преобразования, главным направлением которых стало упрощение структуры муниципального управления за счёт упразднения муниципалитетов второго уровня (городских и сельских поселений) в основном путём преобразования муниципальных районов (где поселения были) в городские или муниципальные округа, где муниципалитетов второго уровня нет.

При этом главной целью муниципальнотерриториальных преобразований стала экономия бюджетных средств «сегодня» без учёта возможных долговременных социально-экономических последствий. Одним из таких последствий является ухудшение демографической ситуации, которая и так является в современной России очень сложной. Как показало проведённое исследование, практически во всех субъектах Российской Федерации, где проводились преобразования муниципальных районов в городские округа и объединения муниципалитетов первого уровня, демографическая динамика лучше (где-то больше увеличение численности населения, где-то меньше сокращение) в тех муниципальных образованиях, которые на себе таких преобразований не испытали. То есть проводимые муниципально-территориальные преобразования не способствуют решению демографических проблем в регионах России, и поэтому должны быть прекращены или, по крайне мере, приостановлены до тех пор, пока не будут изучены их долговременные последствия. И не только демографические, но и в других социально-экономических сферах—влияние на культуру, развитие малого и среднего бизнеса, состояние здоровья населения, транспортную освоенность территории и так далее. В данном случае в долгосрочной перспективе стабильность может принести больший эффект чем непродуманные изменения.

Список литературы Влияние муниципально-территориальных преобразований в регионах России на динамику численности населения

- Пациорковский, В.В. Динамика численности населения муниципальных образований России в 2010-1018 гг. / В. В. Пациорковский, Ю. А. Симагин, Д. Д. Муртузалиева // Вестник института социологии.- 2019.- Т. 10.- № 3.- С. 59-77. DOI: 10.19181/vis.2019.30.3.589; EDN: UODWRY2

- Вишневский, А.Г. Демографическая революция.—Москва: Статистика, 1976.— 239 с.

- Gibbs, J. P. The Evolution of Population Concentration / J. P. Gibbs // Economic Geography.— 1963.— Vol. 39. — No. 2.—Р. 119-129. DOI: 10.2307/142505

- Рыбаковский, Л.Л. Региональный анализ миграций. Москва: Статистика, 1973.— 159 с.

- Симагин, Ю. А. Результаты исследований демографических проблем России в XXI веке / Ю. А. Симагин // Народонаселение.— 2021. — Т. 24.— № 4. — С. 4-22. DOI: 10.19181/ population.2021.24.4.1. EDN: GOUDHJ

- Пациорковский, В.В. Муниципальные образования России со стабильной численностью населения / В. В. Пациорковский, Ю. А. Симагин, Д. Д. Муртузалиева // Народонаселение.— 2019. — Т. 22.— № 3. — С. 47-65. DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00026; EDN: RDAVMX

- Симагин, Ю. А. А. Муниципальные образования России: проблемы формирования и перспективы изменения / Ю. А. Симагин // Народонаселение.— 2013.— № 4.—Т. С. 87-93. EDN: RWOSAX

- Прибыткова, Л.В. Опыт территориальных преобразований муниципальных образований в субъектах Российской Федерации / Л. В. Прибыткова // Вестник РУДН. Серия: Государственное и муниципальное управление.- 2018.- Т. 5. - № 2.- С. 149-159. DOI: 10.22363/23128313-2018-5-2-149-159; EDN: VUHABK

- Пузанов, А. С. Проблемы территориальной доступности местного самоуправления Российской Федерации. Презентация к докладу на круглом столе Общественной палаты РФ «Территориальная доступность местного самоуправления в России. Как в условиях экономической оптимизации сохранить самый близкий к жителям уровень власти?» / А. С. Пузанов, Р. А. Попов.—URL: https://komitetgi.ru/news/news/3369/ (дата обращения: 01.09.2022).

- Александрова, О.А. Социальное государство: куда шло вчера, и что делать завтра / О. А. Александрова // Народонаселение.- 2022.- Т. 25. - № 2.- С. 6-18. DOI: 10.19181/ population.2021.24.3.1; EDN: WPSOBF

- Чернышев, А.К. Трансформация территориальной организации местного самоуправления в регионах России / А. К. Чернышев // Известия РАН. Серия географическая. - 2018.- № 2.-С. 37-47. DOI: 10.7868/S2587556618020048; EDN: YWSLOG

- Ворошилов, Н.В. Муниципально-территориальное устройство в России: адаптация к разнообразию / Н. В. Ворошилов // Вопросы территориального развития.- 2017.- № 2(37). — С. 1-15. EDN: YLEFKF

- Симагин, Ю.А. Территориальное распределение сильной депопуляции в России на муниципальном уровне / Ю. А. Симагин // Народонаселение.- 2018.- Т. 21.- № 1.- С. 60-69. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-1-05; EDN: XOCXJR

- Муртузалиева, Д. Д. Динамика численности населения северокавказских регионов России в 2010-2022 годах / Д. Д. Муртузалиева, Ю. А. Симагин, И. Н. Ванькина // Народонаселение.-2022.- Т. 25.- № 3.- С. 33-45. DOI: 10.19181/population.2022.25.3.3; EDN: BSBPER

- Рыбаковский, О.Л. Структурные волны населения России и её регионов: вопросы оценки и сравнения / О. Л. Рыбаковский // Народонаселение.- 2022.- Т. 25.- № 1.- С. 65-79. DOI: 10.19181/population.2022.25.1.6; EDN: EFEGNF