Влияние на семенную продуктивность сои препарата Гумат Баланс на фоне минеральных удобрений в неорошаемых условиях лесостепи Самарского Заволжья

Автор: Казарин Владимир Федорович, Казарина Александра Владимировна, Атакова Елена Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований по влиянию препарата гумми Баланс и минеральных удобрений на продуктивность зерна сои на типичных черноземах лесостепи Самарского Заволжья. Установлено, что внесение препарата гумат Баланс на фоне минерального удобрения оказали существенное влияние на элементы структуры урожая и продуктивность сои. Совместное использование гуминового препарата и минеральных удобрений позволило снизить негативное влияние метеорологических факторов на урожайность. Наибольшая прибавка урожая была отмечена в варианте сульфат аммония (N25) + гумат Баланс.

Гуминовые вещества, минеральные удобрения, соя, урожай

Короткий адрес: https://sciup.org/148312387

IDR: 148312387 | УДК: 633.34

Текст научной статьи Влияние на семенную продуктивность сои препарата Гумат Баланс на фоне минеральных удобрений в неорошаемых условиях лесостепи Самарского Заволжья

обладают свойством улучшать почву, фиксируя азот атмосферы в доступных для растения формах, благодаря симбиозу с уникальными организмами – клубеньковыми бактериями, поэтому являются прекрасными предшественниками в севообороте для других культур.

В ноябре 2015 года на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 год был провозглашен Международным годом зернобобовых культур. «Зернобобовые могут внести значительный вклад в решение проблемы голода, недоедания, решение экологических проблем и улучшение здоровья человека», - подчеркнул Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в письменном заявлении, зачитанном на церемонии открытия Международного года зернобобовых [5, 9].

По данным Росстата зернобобовые в Самарской области занимают 3,8 % от общих посевных площадей и представлены, преимущественно, горохом. На небольших площадях выращивают фасоль, чечевицу и нут, но в документах Росстата эти сведения не отражены. Соя в документах Росстата отнесена к масличным культурам. Очевидно, что ассортимент зернобобовых культур в регионе необходимо пополнять. Один из путей решения этой проблемы – интродукция новых видов сельскохозяйственных культур.

В связи с глобальными и локальными изменениями климата расширились границы земледелия и также границы возделывания теплолюбивых культур. Анализ метеоданных в Среднем Заволжье за 100 лет показал, что произошли значительные изменения в количестве осадков по годам и месяцам. Отмечена чёткая тенденция их роста, особенно в зимние месяцы. Наибольшее увеличение осадков в последнее 25–летие (за год на 107,4 мм, в декабре-феврале – на 57,9 мм). Установлена устойчивая тенденция роста среднегодовой температуры воздуха, особенно значительной в зимние месяцы. Наибольшее повышение температуры в декабре-феврале и за год произошло в последнем 25-летии. В то же время за период развития сельскохозяйственных культур (май – август) существенных изменений в температурном режиме не произошло. По мнению большинства, учёных тенденции изменения температурного режима, связанные с общим потеплением, будут в ближайшие годы нарастать, что приведёт к засушливости климата на обширных территориях, в том числе и в Поволжье [7].

Виды рода Вигна, как культуры тропического происхождения, предъявляют повышенные требования к теплу, широко культивируются во всех странах между 35оN и 30оS, северная граница доходит до 50оN. В России виды этого рода возделываются на приусадебных участках на Кавказе, в Краснодарском и Приморском краях, в Оренбургской и Амурской областях [2]. В настоящее время, в связи с глобальным и локальным изменениями климата, наблюдается продвижение границ земледелия на север и это позволяет пополнить ассортимент культивируемых сельскохозяйственных растений новыми видами культур. При изучении видов бобовых из коллекции ВИР особый интерес вызывает маш – ( Vigna radiata (L.) Wilczek). Эта культура отнесена к роду Vigna сравнительно недавно, до этого в систематике бобовых растений его относили к азиатским видам фасоли. В старых литературных источниках он именовался как фасоль золотистая ( Phaseolus aureus , Phaseolus radiatus ). Согласно современным представлениям о происхождении культурных растений маш распространился из двух древних центров – Среднеазиатского и Индостанского – около 5–6 тысячелетий назад [1, 2]. Высокопродуктивные и стрессоустойчивые сорта происходят из вторичного центра происхождения культурных растений – Восточноазиатского. Это результат успешной работы китайских селекционеров.

В сравнении с другими зернобобовыми плоды, как правило, не требуют замачивания при варке, не вызывают столь активного газообразования, неизвестны ядовитые формы этой культуры, высокая энергия прорастания при проращивании для пищевых целей.

Цель исследования: научное обоснование интродукции новой сельскохозяйственной культуры, формирование исходного селекционного материала для создания сортов, адаптированных к экологическим условиям Среднего Поволжья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ботаническая характеристика и биологические особенности растений маша

Маш ( Vigna radiate (L.) R. Wilczek) – травянистое однолетнее растение, имеет диплоидное хромосомное число 2n = 22. Стебель маша травянистый, иногда одревесневающий у основания, зеленой, серо-зеленой, может быть с антоциановой окраской. Длина стебля у кустовых форм составляет 20-60 см, у полувьющихся она может достигать 1,2 м. Корневая система стержневая, развита хорошо, проникает на глубину до 1 м, в радиусе до 60 см. На корнях живут особые клубеньковые бактерии, способные фиксировать и запасать свободный азот из воздуха. Листья крупные, первые – простые, последующие – тройчатые, опушенные, желтовато-зеленой или темно-зеленой окраски. Цветки обоеполые, крупные, золотистой, жёлтой, жёлто-зелёной окраски. Состоят из пяти лепестков мотылькового строения, собраны в соцветия по 2-12 цветков в каждом, цветоносы короткие, располагаются в пазухах листьев. Плод – бобы тонкие, цилиндрические, с прижатым опушением, без клюва на конце, длиною 6-18 см, с 6-15 семенами. Семена мелкие, бочковидной формы, бугорчатые, гладкие, матовые, блестящие, длиной 3-6 мм. Цвет семян обычно тёмно-зелёный, оливковый или жёлтый, реже встречаются сорта с коричневой, чёрной или тёмно–зелёной с чёрными крапинками окраской. Вегетационный период 60-140 дней. Самоопылитель.

При изучении сортообразцов маша из коллекции ВИР в 2013 году были выделены семь сортообразцов для более углубленного испытания (табл. 1). Наблюдения за посевами велись по методике ВИР [1,2]. Показатели водного режима определяли по методике СамГУ [6]. Математическая обработка результатов выполнялась с использованием пакета прикладных программ в Microsoft Excel 3.

Сортообразцы в коллекционных питомниках оценивались по ряду показателей: продолжительность вегетационного периода, продуктивность, устойчивость к вредоносным организмам, к стрессовым факторам среды. Особое внимание уделяли устойчивости к недостатку влаги в сочетании с высокой температурой воздуха. За все годы наблюдений период вегетации растений маша сопровождался недостаточной влагообе-спеченностью, ГТК периода вегетации 2013 – 2016 годов был равен или ниже 0,7.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из коллекции ВИР в ФГБНУ «Поволжском НИИСС» в лаборатории интродукции, селекции и семеноводства кормовых и масличных культур испытывали с 2012 года 150 образцов маша. Было установлено, что генетические ресурсы ВИР располагают сортообразцами маша, способными адаптироваться в экологических условиях Средневолжского региона, при этом быть продуктивными, устойчивыми к абиотическим и биотическим факторам. В результате проведенных исследований можно представить модель растения маша, отвечающую требованиям растениеводства и производственным целям. В 2013 году в питомнике маша из коллекции ВИР по продуктивности и продолжительности вегетационного периода были выделены образцы, которые изучаются в погодно–климатических условиях до настоящего времени (табл. 1).

Прототипом агротехники возделывания маша в Средневолжском регионе является агротехника выращивания сои. Посев проводят, когда почва прогреется не менее чем до 12 °С и пройдет угроза возвратных заморозков. Глубина заделки семян 3–4 см, расстояние между растениями в ряду 15–20 см, ширина междурядий – 30 – 45 см, норма высева 500 тыс. растений на гектар. Всходы появляются через 10–16 дней.

Морфологические признаки, используемые для характеристики форм маша, привлекаемых в селекционный процесс при создании сортов маша зернового направления (наиболее значимые).

Форма куста 1. Прямостоячая, когда выступает главный стебель и несколько восходящих ветвей, или раскидистая стебель не выступает, ветви не касаются земли. 2. Раскидистая, главный стебель не выступающий, ветви не касаются земли.

Высота прикрепления нижнего боба – для механизированной уборки не менее 12–14 см.

Число бобов на 1 растении, – среднее значение для 10 случайно выбранных растений, шт.

Длина боба – среднее значение 10 случайно выбранных зрелых бобов, см.

Количество семян в бобе – среднее значение 10 случайно выбранных зрелых бобов, шт.

Продуктивность растения – средняя масса семян 10 растений, г.

Масса 1000 семян – 15 – 110 г.

Вегетационный период – продолжительность периода всходы – полное созревание, дни. У форм, отобранных для Средневолжского региона, этот период может меняться в пределах 60 – 90 дней. По созреванию это ранне– и среднеспелые растения. Формы с более продолжительным вегетационным периодом могут повреждаться ранними заморозками.

При изучении данных, полученных при структурном анализе снопового материала выявлены коэффициенты корреляции между: урожаем и массой 1000 семя r = -0,69; урожаем и количеством семян в бобе r = 0,44; урожаем и количеством бобов с одного растения r = 0,80; длиной боба и количеством семян в бобе r = 0,41. Эти показатели можно использовать для характеристики исходного и селекционного материала.

В 2016 году был осуществлён отбор растений по продуктивности из посевов коллекционных образцов к–11749 (Индия) и к–12208 (Индия) с фенотипом, соответствующим требованиям механизированной уборки (табл. 2). По срокам созревания – это раннеспелые сортообразцы. Семена, полученные от этих образцов , высеяли в 2017 году.

Условия периода вегетации характеризовались прохладной влажной погодой в первой половине лета с быстрой сменой на сухую и жаркую погоду в июле и августе. У растений времени на адаптацию к быстрому изменению условий было недостаточно. Однако, полученные данные структурного анализа свидетельствуют о сохранившемся превышении биометрических показателей и элементов продуктивности над аналогичными показателями, полученными при структурном анализе снопового материала из агроценоза маша.

В течение трех лет наблюдали зависимость продолжительности периода посев – всходы у

Таблица 1. Изменение продуктивности, массы 1000 семян и продолжительности вегетационного периода, (2013 – 2016 гг.)

|

№ по каталогу ВИР |

Происхождение |

Урожайность, г/м2 |

Масса 1000 семян |

Продолжительность вегетационного периода, сутки |

|

11749 |

Индия |

195,4 – 38,1 |

32,8 – 36,0 |

66 – 71 |

|

12208 |

Индия |

80,4 – 42,0 |

35,2 – 36,8 |

66 – 71 |

|

617558 |

Китай |

129,3 – 48,1 |

33,7 – 34,7 |

76 – 80 |

|

617663 |

Китай |

121,0 – 32,8 |

33,0 – 36,4 |

76 – 80 |

|

617664 |

Китай |

156,4 – 51,6 |

35,8 – 38,1 |

76 – 80 |

|

617566 |

Китай |

89,5 – 30,0 |

48,5 – 55,6 |

84 – 89 |

|

617578 |

Китай |

86,1 – 30,2 |

39,7 – 54,6 |

84 – 89 |

Таблица 2. Биометрические показатели и элементы продуктивности сортообразцов маша, 2016, 2017 гг.

Такие характеристики как сумма активных температур (r = 0,98) и количество осадков (r = 0,99) за период посев – всходы имеют тесную корреляционную зависимость с продолжительностью периода посев – всходы [8]. (табл.3).

Эти величины в 2015 году были максимальными за годы наблюдений, поэтому, в условиях этого года, не могут быть лимитирующими для развития всходов маша, в наших исследованиях.

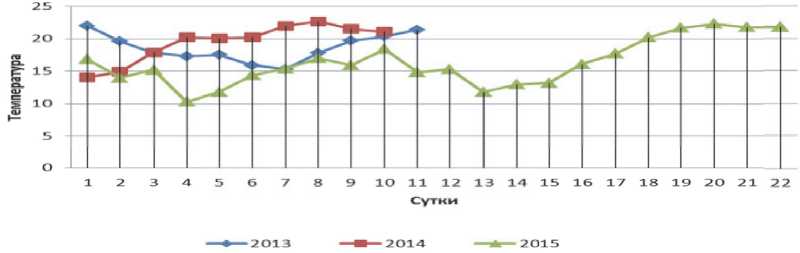

Динамика температуры почвы на глубине 5 см (рис. 1) показывает, что при посеве маша после достижения температуры почвенного слоя на глубине посева 13–15 оС 20 оС и выше появляются всходы за все годы наблюдений.

Это свидетельствует о том, что лимитирующим абиотическим фактором при возделывании маша в Средневолжском регионе, одновременно с влагообеспеченностью, является прогревание почвенного слоя на глубине заделки семян.

У вегетирующих растений изучали показатели водного режима (табл. 4). Общая овод-нённость листьев всех сортообразцов в фазы, когда проводились наблюдения, была более 70%. Это свидетельствует о том, что физиологические и биохимические процессы в клетках

Таблица 3. Зависимость продолжительности периода посев – всходы маша ( Vigna radiata L.) от абиотических факторов

|

Год наблюдений |

Посев - всходы |

К-во суток |

То С почвы при посеве на глубине 5 см |

2 активных температур, То С |

Осадки, мм |

|

2013 |

17.05 – 28.05 |

11 |

22,0; |

215,0 |

4,8 |

|

2014 |

09.05 – 19.05 |

10 |

14,6; |

228,3 |

0,0 |

|

2015 |

06.05 – 28.05 |

22 |

16,8; |

315,2 |

38,8 |

|

Показатель водного режима, % |

Фаза развития |

||

|

бутонизация |

цветение |

плодообразование |

|

|

Общая оводнённость |

76 – 81 |

70 – 78 |

70 – 76 |

|

Водоудерживающая способность |

45 – 53 |

44 – 52 |

22 – 42 |

|

Подвижная (свободная) вода |

26 – 36 |

24 –34 |

30 – 52 |

Примечание. Приведены изменения параметра при их определении у 30 сортообразцов из коллекции ВИР

Рис. 1. Динамика изменения температуры почвы на глубине 5 см в период посев – всходы в агроценозе маша

Таблица 4. Показатели водного режима в клетках листьев растений маша

протекают в оптимальных условиях. Высокая водоудерживающая способность в клетках листьев способствует, в фазы бутонизации и цветения, интенсивному протеканию ассимиляционных процессов. Растения, клетки листьев которых сохраняют высокую водоудерживающую способность при недостаточной влагоо-беспеченности, отличаются устойчивостью к водному стрессу. Снижение водоудерживающей способности в фазу плодообразования, при одновременном повышении содержания подвижной (свободной) воды, способствует оттоку ассимиляционных запасных веществ из листьев в формирующиеся генеративные органы и превращение их в запасные вещества семядолей.

Комплекс показателей водного режима, его динамика в течение временного периода буто-низация–плодообразование позволяет характеризовать устойчивость сортообразцов маша к недостаточной влагообеспеченности. Выявлена положительная корреляционная зависимость между водоудерживающей способностью и урожаем (r = 0,62), и массой 1000 семян (r = 0,39) в фазу плодообразования. Показатель «водоудерживающая способность» может быть использован для дифференциации изучаемых сортообразцов по продуктивности в условиях водного стресса.

За время изучения сортообразцов маша в экологических условиях Самарской области не выявлено специфических для этой культуры вредителей и болезней.

ВЫВОДЫ

-

1. Предлагаемая модель растений маша для Среднего Поволжья может быть теоретической моделью для практической селекционной работы по созданию сортов этой культуры для региона.

-

2. При возделывании маша в Средневолжском регионе основным лимитирующим абиотическим фактором, одновременно с влагообе-спеченностью, является степень прогревания почвенного слоя, на глубину заделки семян.

-

3. Исходя из этого, сроки посева должны определяться прогреванием почвенного слоя 0 – 5 см минимум на 13-15 оС и выше. Правильное определение сроков посева позволяет получить дружные всходы, обеспечить оптимальные условия для более полной реализации потенциальных возможностей культуры. В Средневолжском регионе верхний слой почвы, в типичные по погодным условиям годы, в мае обычно прогревается до оптимальной температуры в конце второй – начале третей декады.

-

4. При изучении данных, полученных при структурном анализе снопового материала выявлены коэффициенты корреляции между: урожаем и массой 1000 семя r = -0,69; урожаем и количество семян в бобе r = 0,44; урожаем и количеством бобов с одного растения r = 0,80; длиной боба и количеством семян в бобе r = 0,41. Эти показатели можно использовать для характеристики исходного и селекционного материала.

-

5. Комплекс показателей водного режима, его динамика в течение временного периода бу-

- тонизация–плодообразование позволяет характеризовать устойчивость сортообразцов маша к 7. недостаточной влагообеспеченности.

-

6. Выявлена положительная корреляционная зависимость между водоудерживающей способ- 8 ностью и урожаем r = 0,62, и массой 1000 семян r . = 0,39 в фазу плодообразования, поэтому показатель «водоудерживающая способность» может быть использован для дифференциации изучаемых сортообразцов по продуктивности в усло- 9. виях водного стресса.

-

7. Выделенные по комплексу признаков со-ртообразцы маша ( Vigna radiata L. (R) Wilczek) из коллекции ВИР могут быть исходным материалом для адаптивной селекции этой культуры 1. в Самарской области, для увеличения ассортимента зернобобовых культур видом этого семейства разностороннего использования. 2

Список литературы Влияние на семенную продуктивность сои препарата Гумат Баланс на фоне минеральных удобрений в неорошаемых условиях лесостепи Самарского Заволжья

- Смирнова Ю.В., Виноградова В.С. Механизм действия и функции гуминовых препаратов // Агрохимический вестник. 2004. С.22-23.

- Синеговская В.Т., Цзинь С., Сухоруков В.П. Активизация фотосинтеза и урожайность сои при комплексном использовании гумата натрия // Вестник алтайского государственного аграрного университета. 2009. № 10 (60). С. 31-35.

- Головина Е.В., Гришечкин В.В. Влияние инокуляции и гумата калия на физиологические и биохимические показатели новых сортов сои // Зернобобовые и крупяные культуры. 2015. №1 (13). С. 45-52.

- Богословский В.Н., Левинский Б.В. Системный анализ применения гуматов в России // Агрохимический вестник. 2005. №3. С. 20-21.

- Безуглова О.С. Шевченко И.Д. Влияние углегуминовых удобрений на гумусное состояние чернозема обыкновенного карбонатного // Тезисы докладов II съезда Докучаевского общества почвоведов. СПб.,1996. Кн.1. С.147-148.

- Ресурсосберегающая технология возделывания сои в Среднем Поволжье: рекомендации. / В.Ф. Казарин, А.В. Казарина, М.И. Гуцалюк [и др.]. Кинель, 2014. 40 с.

- Казарина А.В., Атакова Е.А. Исходный материал для селекции сои в Самарском Заволжье // Сб. Международной науч. - практ. конф. Молодых ученых специалистов «Иновационное развитие АПК России». Саратов. 2013. С. 23-28.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1971. Вып. 1. С. 225.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. С. 351.