Влияние напряжённости электрического поля на дислокационную неупругость щелочно-галоидных кристаллов, подвергнутых рентгеновскому облучению

Автор: Красников В.Л., Светашов А.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Физика. Математика

Статья в выпуске: 3 (46) т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140220965

IDR: 140220965

Текст статьи Влияние напряжённости электрического поля на дислокационную неупругость щелочно-галоидных кристаллов, подвергнутых рентгеновскому облучению

Рентгеновское облучение упрочняет щёлочно-галоидные кристаллы (ЩГК) [1]. Это упрочнение обусловлено теми дефектами, которые вводятся при радиа-

ции. За счёт энергии, вводимой при облучении, катионы занимают междоузельные положения, на их место встают присутствующие в кристалле ионы двухвалентных примесей. Междоузельные ионы с катионными вакансиями образуют дефекты, получившие название дефектов Френкеля. В свою очередь, ионы двухвалентных примесей, входящие в ристал по типу замещения, образуют с катионными вакансиями дипольные пары и более сложные агрегаты. Эти комплексы и дефекты Френкеля являются основными стопорами, закрепляющими дислокации в облучённых ЩГК [2]. Поскольку дислокации в ЩГК при облучении оказываются менее подвижными, дислокационное внутреннее трение (ВТ) значительно уменьшается, причём степень уменьшения зависит от дозы облучения [3]. С другой стороны, для необлучённых ЩГК основными центрами закрепления дислокаций являются ионы двухвалентных примесей, которые могут образовывать диполи с катионными вакансиями. В отожжённых щё-лочно-галоидных кристаллах большая часть ионов присутствует в свободном состоянии, без образования диполей с катионными вакансиями [4]. Проведённые нами эксперименты [5] показали, что энергия связи стопора с дислокацией для облучённых ЩГК выше, чем для необ-лучённых.

Дислокации в ЩГК несут электрический заряд. При комнатной температуре в необлучённых ЩГК этот заряд отрицателен [6]. При облучении заряд увеличивается, так что при достаточной дозе облучения он может поменять знак и стать положительным [7].

Электрическое поле (ЭП) оказывает значительное влияние на свойства ЩГК. Механизм этого влияния зависит от величины напряжённости ЭП E . При напряжённостях E ~105 В/м основной эффект влияния поля состоит в его непосредственном воздействии на заряженные дислокации. Вследствие этого облегчается отрыв дислокационных сегментов от закрепляющих стопоров [6]. С другой стороны, в работе [8] отмечается, что под влиянием ЭП сами стопоры могут изменять своё состояние путём переориентации, изменения степени агрегированности, ионизации и другими способами. В работе [9] исследовалось влияние электрических полей с напряжённостью E 3–15 МВ/м на электропластический эффект, т.е. на напряжение течения при механическом нагружении. Обнаруженные при испытаниях в электрическом поле эффекты авторы связывают с изменением состояния краевых дислокационных диполей. Значительное упрочнение кристаллов KCl при воздействии внешнего ЭП было обнаружено в работе [10]. В работе [11] в процессе деформирования ЩГК включалось ЭП с напряжённостью E =10 МВ/м. Создание ЭП приводило к упрочнению образцов. Вопросы о механизмах влияния ЭП на поаедение дислокаций в ЩГК рассматриваются в работе [12]. Согласно [12], ЭП помимо непосредственного влияния на заряженные дислокации может изменять состояние комплексов, сотоящих из ионов двухвалентных примесей и вакансий, а также воздействовать на заряженные ступеньки на дислокации. Для выявления механизмов влияния электрических полей с различным значением напряжённости на дислокационную структуру необлучённых ЩГК необходимы дальнейшие эксперименты.

Для облучённых щёлочно-галоидных кристаллов данные о влиянии ЭП на состояние закрепляющих дислокацию центров крайне малочисленны. Так, в работе [13] отмечается, что под влиянием ЭП может происходить изменение состояния введённых при облучении дефектов. Исследование влияния ЭП на дислокационную неупру- гость облучённых ЩГК расширяет представления о механизмах воздействия ЭП на введённые при облучении дефекты и их влиянии на механические свойства кристаллов. В работе [14] нами исследовалось влияние электрических полей с напряжённостью до 1⋅106 В/м на амплитудную зависимость внутреннего трения облучённых кристаллов LiF(Mg, Ca) со статическим пределом текучести 10,5 МПа. Было установлено, что создание ЭП уменьшало ВТ. С другой стороны, для необлучённых ЩГК ВТ в ЭП имело более высокие значения, по сравнению с контрольными образцами (E=0). Для выяснения механизмов влияния ЭП на облучённые образцы пред- ставляло интерес продолжить исследования по влиянию ЭП на амплитудные зависимости внутреннего трения, используя электрические поля с большим значением напряжённости E, чем в работе [14].

В настоящей работе продолжены исследования по влиянию ЭП на дислокационную неупругость облучённых ЩГК. В этой работе при исследовании влияния ЭП на дислокационную неупругость облучённых кристаллов (Cu, Ka, U=40кВ, I=20 мА, X=1,542 A, t=60 мин) использовались поля с напряжённостью E (1,2–1,8)⋅106 В/м. Исследовались кристаллы LiF(Ca) со статическим пределом текучести 7,8 МПа. Перед облучением образцы отжигались в течение недели при температуре 700 °C, а затем медленно охлаждались в течение 18 часов до комнатной температуры. В результате этого плотность дислокаций в отожжённых образцах уменьшалась на порядок и составляла (5–7)⋅108 м-2. После отжига в образец перед облучением методом трёхточечного изгиба вводились краевые дислокации одного механического знака. Такой же слабой деформации подвергались и необлучённые образцы. Наряду с измерением амплитудной зависимости ВТ δ(ε0) в данной работе исследовалась также амплитудная зави- симость дефекта модуля Юнга (ДМЮ) ^^ (е0). Изме- рения ВТ и ДМЮ проводились методом двухкомпонентного резонансного осциллятора на частотах 40 и 60 кГц. Все исследования проводились в вакууме при остаточном давлении воздуха 1,5⋅10-3 мм рт. ст. в области амплитуд относительной деформации ε0 10-5–10-4 при отсутствии размножения дислокаций под действием ультразвука (УЗ). Наряду с исследованием влияния ЭП на дислокационную неупругость (ВТ и ДМЮ) облучённых образцов исследовалось также его влияние и на амплитудные зависимости 5(е0) и ^М А-) необлучённых образцов. Дан-

М 0

ные амплитудной зависимости ВТ и ДМЮ при испытаниях в ЭП для облучённых и необлучённых образцов сравнивались между собой. Эти результаты дополнены также данными вольтамперных характеристик (ВАХ) [14].

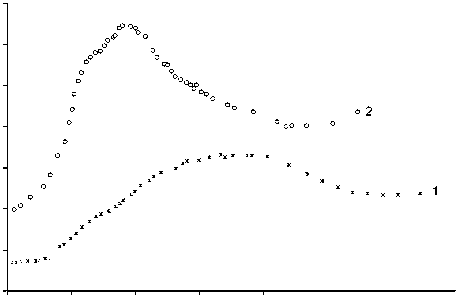

На рис. 1 представлены амплитудные зависимости ВТ облучённого (кривая 1) и исходного (кривая 2) образцов LiF в отсутствие ЭП на частоте 40 кГц. Видно, что для всей исследованной области амплитуд ε0 ВТ облучённого образца имеет более низкие значения, а амплитуда, отвечающая точке максимума кривой δ(ε0), смещена в область больших значений ε0. Аналогичные результаты были получены ранее в экспериментах с образцами LiF другого примесного состава на частоте 40 кГц [5]. Возрастающие ветви пиков, представленных на рис. 1, спрямляются в координатах Гранато – Люкке, т.е. эти пики имеют гистерезисную природу и обусловлены отрывом дислокаций от закрепляющих центров. Используя метод Роджерса – Супруна [15], по данным для возрастающих участков кривых 1 и 2 рис. 1 были рассчитаны параметры дислокационной структуры облучённого и необ-лучённого образцов LiF. Результаты расчёта приведены в таблице 1.

δ, 10-5

6 ε 0 , 10-4

Рис.1. Амплитудные зависимости внутреннего трения облучённого (кривая 1) и исходного (кривая 2) образцов LiF на частоте 40 кГц в отсутствие электрического поля.

Таблица 1

Параметры дислокационной структуры LiF, рассчитанные по данным для возрастающих участков кривых 1 и 2 рис. 1

|

Параметр |

Облучённый образец |

Необлучённый образец |

|

K , 10 8 м -2 |

8,5 |

9 |

|

L N , 10 -7 м |

3,65 |

5,26 |

|

N 0 |

17 |

9 |

|

F m , 10 -10 Н |

2,91 |

2,29 |

|

U , эВ |

0,52 |

0,41 |

Здесь K – плотность дислокаций в кристалле, L N – расстояние между «сильными» точками закрепления дислокаций, N 0 – число «слабых» центров на отрезке L N , F m и U – максимальная сила связи и энергия связи «слабого» центра с дислокацией. Из данных таблицы 1 видно, что для облучённого образца расстояние L N оказывается меньше, а число «слабых» центров на отрезке L N больше, чем для необлучённого. Эти эффекты возникают за счёт тех дефектов, которые вводятся при облучении. Из таблицы 1 видно также, что энергия связи стопора с дислокацией для облучённого образца оказывается выше, чем для необлучённого. Аналогичные результаты получены в работе [5] в экспериментах с кристаллами LiF(Mg, Ca). Эти данные согласуются с выводами автора работы [16] о том, что в процессе облучения образуются дефекты, имеющие большую энергию связи с дислокацией.

ЭП оказывает значительное влияние на амплитудные зависимости ВТ и ДМЮ как необлучённых, так и облучённых образцов. Однако характер этого влияния на облучённые образцы оказался иным, чем на необлучённые.

Исследования амплитудной зависимости ВТ δ(ε0) для необлучённых образцов в электрических полях с напряжённостью E (1,2–1,5)⋅106 В/м на частоте 60 кГц показали, что при возрастании напряжённости E высота пика на кривой δ(ε0) увеличивается, а амплитуда ε0, отвечающая точке максимума, сдвигается в область меньших значений. Расчёт энергии связи закрепляющего центра с дислокацией по возрастающим участкам пиков по методу Роджерса – Супруна [15] показал, что её значение не за- висит от напряжённости E и соответствует значению для E=0. Таким образом, ЭП с напряжённостью E (1,2– 1,5)⋅106 В/м для необлучённых образцов не изменяет состояние закрепляющих центров. Такими центрами являются ионы двухвалентных примесей, входящие в кристалл по типу замещения. Основной эффект влияния ЭП состоит в непосредственном действии на заряженные дислокации. В более высоких полях (с напряжённостью E (1,5–1,8)⋅106 В/м высота пиков значительно возрастала, и они охватывали ту области амплитуд ε0, при которых в отсутствие ЭП на наблюдалось размножение дислокаций под действием УЗ. Этот эффект связан с изменением состояния границ блоков в высоких электрических полях. Результаты, аналогичные описанным выше, были получены в опытах с необлучёнными кристаллами LiF(Mg) в электрических полях с напряжённостью E (1,1–1,7)⋅106 В/м [4].

Разупрочняющее влияние ЭП для необлучённых образцов подтверждается и данными по амплитудной зависимости ДМЮ ^М ( £ ) . ДМЮ при испытаниях в ЭП

М 0

имеет более высокие значения, чем при E =0. Для примера на рис. 2 показаны кривые амплитудной зависимости ^М ( £ ) образца LiF на частоте 60 кГц при испытаниях в

ЭП E =1,2⋅106 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2).

35 ΔΜ/Μ, 10-4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 ε 0, 10 -5

Рис. 2. Амплитудные зависимости дефекта модуля Юнга необлучённых кристаллов LiF при испытаниях в электрическом поле E =1,2 ⋅ 10 6 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2).

Таким образом, в опытах с необлучёнными образцами наблюдалось разупрочнение образцов при испытаниях в ЭП.

Эксперименты с облучёнными кристаллами, в отличие от опытов с необлучёнными образцами, показали упрочнение их при испытаниях в ЭП. ВТ и ДМЮ для облучённых образцов, в отличие от необлучённых образцов, в ЭП имели более низкие значения, чем в его отсутствие. Если в процессе УЗ действия при достижении определённой амплитуды ε0 включалось ЭП, то для облучённого образца обнаруживалось уменьшение ДМЮ ^М (t), т.е. происходило возрастание модуля упругости, Μ образец в ЭП упрочнялся. Пример этого для облучённого образца LiF на частоте 40 кГц при ε0=6,8⋅10-5 показан на рис. 3.

ΔΜ/Μ, 10-4

9,5

8,5

7,5

6,5

0 5 10 15 20

t, мин

Рис. 3. Изменение дефекта модуля Юнга со временем для облучённого образца LiF при создании в образце электрического поля E =1,3 ⋅ 10 6 В/м при амплитуде относительной деформации ε0 =6,8 ⋅ 10 -5 .

Аналогичный эффект наблюдался с облучёнными образцами LiF(Ca, Mg) со статическим пределом текучести 10,5 МПа в экспериментах по внутреннему трению. При создании электрического поля стационарные значения внутреннего трения достигались за счёт уменьшения δ( t ) [14]. Упрочняющее влияние ЭП для облучённых образцов проявляется и на вольтамперных характеристиках. На рис. 4 представлены начальные участки ВАХ, полученных для облучённых образцов LiF, один из которых испытывался в электрическом поле E =1,3⋅106 В/м (кривая 1) другой при E =0 (кривая 2) на частоте 40 кГц. Из сравнения кривых 1 и 2 рис. 4 видно, что облучённый образец, испытанный в ЭП, оказался значительно более упрочнённым, чем при E =0. Аналогичный эффект был обнаружен в экспериментах с LiF(Mg, Ca) в работе [14] в ЭП E =1⋅106 В/м.

Для выявления возможных механизмов влияния ЭП в процессе УЗ вибрации облучённых образцов были проведены эксперименты по исследованию амплитудной зависимости ВТ δ(ε0) в электрических полях с различной напряжённостью E . Исследования проводились на облучённых образцах в полях с напряжённостями E =1,3⋅106 В/м и E =1,8⋅106 В/м на частоте 60 кГц. Полученные результаты сравнивались между собой и соответствующими данными, полученными в отсутствие ЭП. Результаты экспериментов представлены на рис. 5.

-

7 V р , В

0 5 10 15 20 25 V, В

Рис. 4. Вольтамперные характеристики облучённых образцов LiF при испытаниях в электрическом поле с напряжённостью E =1,3 ⋅ 10 6 В/м (кривая 1) и E =0 (кривая 2).

Кривая 1 рис. 5 соответствует облучённому образцу при E=0. Кривая 2 отвечает облучённому образцу при испытаниях в ЭП E=1,3⋅106 В/м. Кривая 3 получена для облучённого образца при E=1,8⋅106 В/м.

7 i 8 ,10-5

0 20 40 60 80 £о 10-5

Рис. 5. Амплитудные зависимости облучённых образцов LiF в электрических полях с различной напряжённостью на частоте 40 кГц.

Из сравнения кривых рис. 5 видно, что ВТ, отвечающее точкам максимума, для облучённых образцов при испытаниях в ЭП (кривые 2 и 3) имеет меньшие значения, чем при E =0, т.е. облучённые образцы в ЭП упрочняются. Эти результаты находятся в полном соответствии с данными ВАХ. Упрочнение облучённых образцов при испытаниях в ЭП обусловлено теми изменениями, которые оно вносит в состояние введённых при облучении дефектов, закрепляющих дислокации. В таблице 2 представлены параметры дислокационной структуры облучённых образцов LiF при испытаниях в ЭП E =1,3⋅106 В/м и E =0, рассчитанные по данным для возрастающих ветвей кривых 2 и 1 рис. 5.

Таблица 2

Параметры дислокационной структуры облученных образцов LiF при испытаниях в электрическом поле и без него

|

Параметр |

E =1,3 ⋅ 10 6 В/м |

E =0 |

|

K , 10 8 м -2 |

8,2 |

8 |

|

L N , 10 -7 м |

2,94 |

3,72 |

|

N 0 |

13 |

18 |

|

F m , 10 -10 Н |

3,61 |

2,94 |

|

U , эВ |

0,65 |

0,53 |

Из данных таблицы 2 видно, что энергия связи U для облучённого образца, испытанного в ЭП, оказывается выше, чем при E =0, т.е. в ЭП образец упрочняется.

При испытаниях облучённого образца LiF в ЭП с напряжённостью E =1,8⋅106 В/м (кривая 3 рис. 5) уже при малых ε 0 обнаруживается резкий рост δ(ε 0 ), а амплитуда, отвечающая точке максимума, смещена в область меньших амплитуд ε0, по сравнению с кривой 2 этого рисунка. Этот эффект обусловлен непосредственным воздействием ЭП на заряженные дислокации. В условиях наших экспериментов (кривая 3 рис. 5) при увеличении напряжённости ЭП до E =1,8⋅106 В/м электрическая сила, действующая на заряженные дислокации, облегчает их отрыв от закрепляющих центров. С этим и связан резкий рост δ(ε 0 ) на возрастающем участке кривой 3 рис. 5 и сдвиг точки максимума кривой δ(ε0) в область меньших амплитуд ε0, по сравнению с кривой 2 рис. 5.

Таким образом, установлено, что электрическое поле оказывает значительное влияние на амплитудные зависимости внутреннего трения и дефекта модуля Юнга облучённых щёлочно-галоидных кристаллов. Это влияние обусловлено как изменением под действием электрического поля состояния введённых при облучении дефектов, так и силовым действием поля на заряженные дислокации. Для выяснения механизмов воздействия электрического поля на введённые при облучении дефекты и природы самих этих дефектов требуются дальнейшие эксперименты.

Список литературы Влияние напряжённости электрического поля на дислокационную неупругость щелочно-галоидных кристаллов, подвергнутых рентгеновскому облучению

- Воробьёв А.А. Механические и тепловые свойства щёлочно-галоидных кристаллов. -М.: Высшая школа, 1968. -270 с.

- Molotskii M.I., Kris R.E., Fleurov V.//Phys. Rev. -1995. -Vol. B 51, № 18. -P. 12531-12535.

- Frankl D.R.//Phys. Rev. -1953. -Vol. 92, № 3 -C. 573-579.

- Красников В.Л., Светашов А.А. Влияние электрического поля на дислокационную неупругость щёлочно-галоидных кристаллов при амплитудах относительной деформации 10-5-10-3 в области килогерц//Академический журнал Западной Сибири. -2013. -Том 9, № 2 (45) -С. 60-65.

- Белозёрова Э.П., Красников В.Л., Грачёва А.А. Влияние предварительного рентгеновского облучения на дислокационную неупругость кристаллов LiF в широкой области амплитуд относительной деформации//Академический журнал Западной Сибири. -2011. -№ 6. -С. 3-7.

- Тяпунина Н.А., Белозёрова Э.П. Заряженные дислокации//Успехи физических наук. -1988. -Т. 156, вып. 4. -С. 683-717.

- Davidge R.W.//J. Phys. Chem. Solids. -1964. -Vol. 25. -P. 907.

- Головин Ю.И., Моргунов Р.В., Тютюнник А.В., Жуликов С.Е., Афонина Н.М. Влияние магнитных и электрических полей на состояние точечных дефектов в монокристаллах NaCl//Физика твёрдого тела. -1998. -Том 40, № 12. -С. 2184-2188.

- Куличенко А.Н., Криштопов С.В., Смирнов Б.И. Влияние напряжённости электрического поля на электропластический эффект в кристаллах KCl//Физика твёрдого тела. -1987. -Том 29, № 6. -С. 1826-1831.

- Криштопов С.В., Куличенко А.Н. Упрочнение кристаллов KCl при воздействии внешнего электрического поля//ФТТ. -1990. -Т. 32, № 8. -С. 2373-2376.

- Смирнов Б.И., Куличенко А.М. Влияние электрического поля на кривые напряжение -деформация//Известия РАН, сер. физ. -1994. -№ 10. -С. 197-200.

- Зуев Л.Б. Физика электропластичности щёлочно-галоидных кристаллов. -Новосибирск: Наука, 1990. -120 с.

- Волькенштейн Ф.Ф. Электроны и кристаллы. -М.: Наука, 1983.

- Белозёрова Э.П., Красников В.Л., Светашов А.А. Влияние электрического поля на внутреннее трение облучённых кристаллов LiF//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 2. -С. 40-44.

- Suprun I.T. Determination of Dislocation Structure Parameters from Data on the Amplitude Dependence of Internal Friction//Phys. Stat. Sol. (a). -1990. -Vol. 120. -P. 363-369.

- Soifer Y.M. Mechanism of Dislocation Pinning in g irradiated NaCl Crystals//Phys. Stat. Sol. (a). -1971. -Vol. 4, № 11. -P. 333-337.