Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на антибиотикорезистентность стафилококков, выделенных от резидентных бактерионосителей

Автор: Бакшеева С.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения антибиотикорезистентности культур стафилококка, вегетирующих на слизистых оболочках верхних дыхательных путей младших школьников, проживающих в районах с различной антропогенной нагрузкой.

Антибиотикорезистентность, стафилококки, микрофлора, факторы окружающей среды

Короткий адрес: https://sciup.org/14082703

IDR: 14082703 | УДК: 576.85

Текст научной статьи Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на антибиотикорезистентность стафилококков, выделенных от резидентных бактерионосителей

Важное клиническое значение бактерионосительства определяется достаточной типичностью процесса транслокации (переноса) стафилококков с наружных кожных покровов и слизистых оболочек во внутреннюю среду организма хозяина с развитием широкого спектра заболеваний [2, 4, 5]. Это позволяет рассматривать стафилококковое бактерионосительство как один из ведущих факторов риска развития различных гнойно-септических инфекций (ГСИ) и послеоперационных осложнений. Следовательно, стафилококки представляют опасность и для самого бактерионосителя. С другой стороны, носительство стафилококков в носовых ходах может представлять опасность для окружающих в результате аэрогенного распространения, что особенно актуально в стационарах и организованных детских коллективах.

Неблагоприятные факторы окружающей среды влияют не только на макроорганизм, но и на колонизирующие его микроорганизмы. В частности, усиливают действие механизмов агрессии потенциально патогенных бактерий и способность противостоять действию антибактериальных препаратов.

Цель работы . Определить чувствительность культур S.aureus, вегетирующих на слизистой оболочке носа у детей, к антибактериальным препаратам.

Материалы и методы . Определена чувствительность к антибактериальным препаратам у 266 культур Staphylococcus aureus , выделенных со слизистой оболочки переднего отдела носа у детей, проживающих в экологически неравнозначных районах города Красноярска. Все дети в возрасте 7–11 лет относились к 1-й и 2-й группам здоровья и проживали в исследуемых районах города с момента рождения. Обследованные дети условно были разделены на 3 группы. Главным критерием данного разделения явились коэффициенты суммарного загрязнения воздуха, по которым различались зоны наблюдения (Доклад о санитарноэпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2009 г.).

В первую группу вошли дети, проживающие в экологически «чистом» районе вдали от промышленных предприятий; дети второй группы проживали в промышленном районе, расположенном рядом с интен- сивными транспортными магистралями; третья группа обследованных детей проживала рядом с химическими предприятиями, в число приоритетных загрязнителей атмосферы которых входили полициклические ароматические углеводороды, бенз-а-пирен, фтористые соединения.

При обследовании школьников на стафилококковый биоценоз исследуемый материал (клетки эпителия слизистой носа) засевали на чашки с желточно-солевым агаром. После инкубировали при 37оС, в течение 24–48 часов производили количественную и качественную оценку выросших колоний, расчет показателя микробной обсемененности (ПМО).

Число микробных клеток 103 и более на тампоне является показателем высокой обсемененности и свидетельствует о бактерионосительстве, представляющем эпидемическую опасность.

Выделение и идентификацию стафилококков проводили общепринятыми методами [3]. При определении видовой принадлежности штаммов использовали микротесты фирмы «Lachema» (Чехия).

Тип стафилококкового бактерионосительства определяли по антилизоцимной активности (АЛА) штамма, при наличии у золотистых стафилококков АЛА-признака бактерионосителей относили к резидентным [1].

Чувствительность выделенных культур определяли к 12 антибактериальным препаратам дискодиффузионным методом в соответствии с «Методическими указаниями по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» (МУК 4.2.1890-04 МЗ РФ, 2004), с применением расширенного набора дисков («Биорад»). Исследование устойчивости к метициллину проводили методом серийных разведений в жидкой питательной среде с определением минимальной подавляющей концентрации (МПК). Для приготовления основного раствора антибиотика использовали оксациллин («Биорад»).

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что абсолютно все выделенные культуры золотистого стафилококка (100%) были резистентны к пенициллину, ципрофлаксацину, фузидину и ванкомицину.

Чувствительность S.aureus к бета-лактамным антибиотикам оценивали на примере оксациллина. Было установлено, что культуры, выделенные со слизистой оболочки переднего отдела носа у детей, проживающих в экологически благополучном районе, в 96,1% были чувствительны к данному препарату, во втором районе – 91,9 % и в третьем – 87,5% (рис.1).

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Район 3

Район 2

Район 1

Район 2

Район 3

Район

Рис. 1. Резистентность S.aureus к пенициллину, ципрофлаксацину, ванкомицину и оксациллину в зависимости от района выделения, %

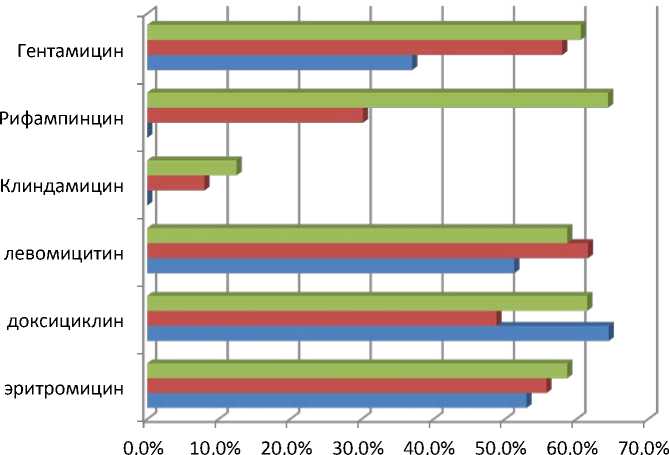

На рисунке 2 представлены данные по резистентности S.aureus к макролидам, аминогликозидам, линкосамидам, тетрациклинам, рифампицину и левомицетину.

Из его анализа следует, что преобладающее большинство культур стафилококков во всех группах было устойчиво к следующим препаратам: эритромицину (от 53 % в первом районе до 55,8 и 58,7 % во втором и третьем районах соответственно), доксициклину (48,8 % во втором районе и 64,5, 61,5 % в первом и третьем районах соотвественно) и левомицитину (51,3 % – первый район, 61,6 % – второй район и 58,7 % – третий район).

К клиндамицину и рифампицину стафилококки выделенные в первом районе, были чувствительны (в 100 %), а во втором и третьем районах в 92 и 87,5 % соответственно к клиндамицину и в 69,8 и 35,6 % к рифампицину.

Большинство культур стафилококка, выделенные со слизистых оболочек переднего отдела носа у детей, проживающих во втором и третьем районах, были резистентны к гентамицину (58 и 60,6 %), а в первом исследуемом районе этот процент не превышал 37 %.

Нами была установлена относительно невысокая эффективность ко-тримаксозола по отношениию к S.aureus , при этом максимальное количество резистентных культур регистрировалось во втором и третьем районах исследования. Процент нечувствительных культур по районам составлял 24; 51,2 и 53,9 %.

Район 3

Район 2

Район 1

Рис. 2. Резистентность S.aureus к макролидам, аминогликозидам, линкосамидам, тетрациклинам, рифампицину и левомицетину

Таким образом, культуры золотистого стафилококка, выделенные со слизистых оболочек переднего отдела носа у детей, проживающих в первом (экологически благополучном) районе исследования, обладали резистентностью только к четырем антибактериальным препаратам (пенициллин, эритромицин, доксициклин и левомицетин), тогда как во втором (экологически неблагополучном) исследуемом районе таких препаратов было 5 (пенициллин, эритромицин, гентамицин, рифампицин и Ко-тримаксазол), а в третьем, также экологически неблагополучном, таких препаратов было уже 7 (пенициллин, эритромицин, гентамицин, доксициклин, рифампицин, левомицетин и Ко-тримаксазол).