Влияние некоторых видов гипертрофии мягкого неба и язычка на храп

Автор: Тарасова Наталья Валерьевна, Рассолов Владимир Николаевич

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (2), 2011 года.

Бесплатный доступ

В работе приведены результаты клинико-гистологического исследования, проведенного с целью установить характер гипертрофии мягкого неба и язычка у больных СОАС и храпом на фоне ожирения. Определено 2 типа развития жировой ткани небной занавески:1) очаговое скопление жировой ткани в виде островков (характерно для 1-2 степени ожирения); 2) расслоение массивом жировой ткани мышечных волокон на отдельные группы (характерно для 3 и 4 степени ожирения). Развитие железистого аппарата в небе в виде мелких слизистых и слюнных желез (2/3 наблюдений) и в виде крупных желез, расположенных в подслизистом слое, с расширенными протоками, заполненными густым секретом.

Ожирение, соас, храп, гипертрофия мягкого неба и язычка, типы развития жировой и железистой ткани небной занавески

Короткий адрес: https://sciup.org/14343977

IDR: 14343977

Текст научной статьи Влияние некоторых видов гипертрофии мягкого неба и язычка на храп

Одним из факторов риска для развития храпа является ожирение. Проблема избыточной массы тела в последнее время достигла такой актуальности во всем мире, что сейчас говорят об очередной «чуме 21 века» в урбанизированном обществе. По данным научной литературы, храп и ожирение давно и устойчиво ассоциируются друг с другом. Около 70 % больных СОАС имеют ожирение, а среди лиц с ожирением 30 % имеют СОАС. Распространенность храпа и СОАС среди тучных мужчин выше, чем среди тучных женщин. Хорошо известно, что распределение жира у мужчин преимущественно смещено в верхнюю половину тела, а у женщин в нижнюю. Это приводит к тому, что жировая прослойка в области шеи у мужчин больше. Отложения жира на уровне шеи сдавливают дыхательные пути, увеличивая тем самым риск их спадения во сне. Таким образом, это один из факторов, предрасполагающих к более частому развитию храпа и СОАС у мужчин. Такое распределение жира у мужчин ведет еще к ухудшению легочной функции. Грудная клетка и живот становятся более массивными и менее подвижными, что ведет к ослаблению дыхания. Уменьшается функциональная остаточная емкость легких [3,9,10].

Наличие храпа и СОАС в свою очередь ведет к тому, что масса жировой ткани человека увеличивается. За ночь может наблюдаться 300-400 остановок дыхания, что составляет общую длительность отсутствия дыхания до 3-4 часов. При кратковременных апноэ или при гипопноэ степень гипоксии приближается к таковой при апноэ. Хронический и выраженный недостаток кислорода во сне приводит к замедлению обменных процессов, что ускоряет развитие ожирения [3,4,5,10].

Храп и СОАС меняют структуру сна, фрагментируя его. Это приводит к исчезновению «глубокой» фазы сна, во время которой происходит выработка соматотропного гормона (гормона роста). Гипоксия и отсутствие глубоких фаз сна вызывают снижение продукции соматотропного гормона. Соматотропный гормон отвечает за обмен жира в организме, в частности, обеспечивает процесс перехода жира в энергию. При недостатке этого гормона жир не может превратиться в энергию, несмотря на ее недостаток в организме. Регулярный прием пищи приводит к пополнению новых жировых запасов, которые не могут быть востребованы. Таким образом, накопление жира продолжается, а процесс его использования и разрушения тормозится. Дефицит сна ведет к ограничению подвижности в дневное время, тем самым только способствуя отложению жира [4,6].

Все перечисленные факторы ведут к прогрессированию ожирения, в результате чего возникает порочный круг: храп-ожирение-храп, который без специального лечения разорвать практически невозможно [3,5,9].

Таким образом, в настоящее время хорошо известно влияние ожирения на формирование СОАС и интенсивность храпа. Однако несмотря на множество литературных источников, подтверждающих этот факт, нами отмечен явный дефицит научной литературы, показывающей структурные изменения тканей глотки у этой категории больных [1,2,7,8].

Проанализировав архив операционных вмешательств (увулопалатопластики у пациентов с СОАС), выполненных в Лечебно-диагностическом комплексе «МедГард» г. Самара за 2008-2011 годы, мы обратили внимание на определенные закономерности. Во-первых, у всех пациентов (191 человек) выявлялась гипертрофия мягкого неба и язычка. Во-вторых, подавляющая часть этих пациентов (80 %) страдала избыточной массой тела (ожирение 1-4 степени). В-третьих, примерно у 2/3 этих пациентов были выявлены воспалительные изменения элементов лимфаденоидного глоточного кольца, в частности, небных и язычной миндалин.

Поэтому мы предприняли клиническое и гистологическое исследование, целью которого было установить возможный характер гипертрофии мягкого неба и язычка у больных СОАС и с храпом на фоне ожирения.

В задачи исследования входило изучение морфометрических особенностей ротоглотки пациентов у больных с ожирением, изучение микропрепаратов мягкого неба и язычка, резецированных при увулопалатопластике, определение вариантов гистологического строения небной занавески и язычка при ожирении.

Материал и методы исследования. В исследование включены взрослые пациенты с храпом и СОАС, у которых диагностировано ожирение 1-4 степени с отсутствием нарушения заболеваний носа и околоносовых пазух, с отсутствием аллергии, без признаков хронической обструктивной болезни легких.

Следуя поставленной цели и задачам, пациентам с установленным СОАС и храпом мы проводили осмотр ЛОР-органов, включая видеоэндоскопию носа, морфометрическое обследование больных с целью установки степени ожирения, полисомнографию. Проводилось гистологическое исследование операционного материала – участков края мягкого неба и язычка, резецированных при плановой увулопалатопластике. Использовалось окрашивание гистологических препаратов гематоксилин-эозином. Все пациенты консультированы терапевтом, эндокринологом.

Морфометрия ротоглотки выполнялась по составленной нами программе измерений, включала измерение расстояния между краями нижних полюсов небно-глоточных и небно- 38

язычных дужек, расстояния между краями этих дужек в области их средних отделов, расстояния между небными дужками в области дуг небной занавески, толщины небных дужек, ширины части небных миндалин, выступающих за пределы небно-язычной дужки, измерение ширины, толщины и длины язычка, ширины языка в области небных миндалин. Измерение проводилось модифицированным нами циркулем, безопасными браншами и линейкой с ценой деления 1 мм.

Результаты исследования . В исследование включено 153 пациента с СОАС разной степени тяжести и интенсивным храпом, развившимся на фоне ожирения 1-4 степени. Среди пациентов были 92 мужчины (60,1 %) и 61 женщина (39,9 %). Пациентов с 1 степенью ожирения было 36 (23,5 %), со 2 степенью – 63 (41,2 %), 3 степенью – 41 (26,8), 4 степенью – 13 (8,5 %). Среди мужчин 1 степень ожирения выявлена у 28 человек (30,4 %), 2 степень – у 35 бальных (38,0 %), 3 степень – в 21 наблюдении (22,8 %), 4 степень – у 8 человек (8,8 %). Среди женщин чаще выявлялась 2 и 3 степень ожирения – соответственно у 28 (45,9 %) и 20 (32,8 %) пациенток. Первая степень ожирения определена у 8 (8,2 %), 4 степень – у 13,2 %. У пациентов с 1 и 2 степенью ожирения выявлялась 1 степень тяжести СОАС, при 3-4 степени определялось в большинстве случаев (90,7 %) среднетяжелое течение СОАС, тяжелая степень проявления заболевания выявлена у 5 человек (9,3 %).

Большинство пациентов отметили, что связывают появление храпа с увеличением массы тела. Ожирение начиналось с сокращения двигательной активности и с нарушения диеты. Пациенты отмечали, что при увеличении массы тела на 12-15 кг появлялся интенсивный храп во сне сначала в положении на спине, а затем во всех положениях. Далее процесс набора массы тела они контролировать уже не могли.

Ожирение у 94 больных признано алиментарным, у 59 больных развитие ожирения происходило на фоне угасания половой функции во время климактерического периода и после него. Лечение ожирения было индивидуальным, предусматривало как соблюдение диеты, так и медикаментозную коррекцию.

Возраст больных от 35 до 58 лет, средний возраст - 42 года.

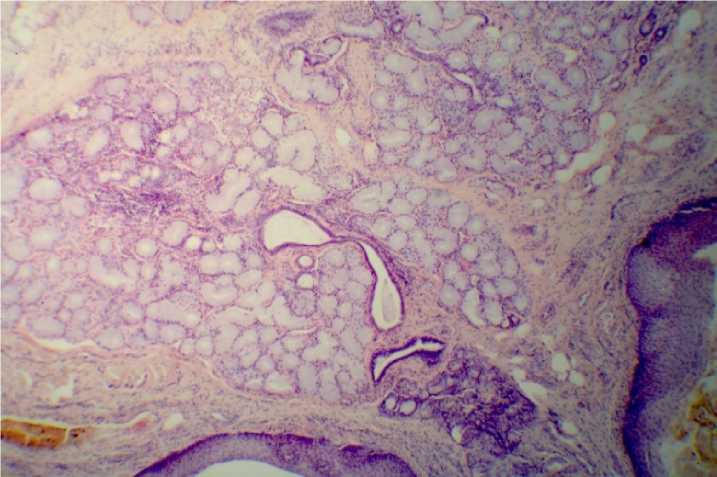

Морфометрическими особенностями ротоглотки было сужение зева в поперечном и в продольном направлениях за счет анатомических особенностей небной занавески и язычка (их гипертрофия врожденная и приобретенная), а также гипертрофии небных и язычной миндалин, боковых валиков глотки на фоне хронического тонзиллита и фарингита. Анатомической врожденной особенностью небной занавески является ее парусовидная форма, низкое расположение края небной занавески. Приобретенное увеличение небных дужек, небной занавески и язычка проявлялось в утолщении, застойной гиперемии, отеке слизистой оболочки края небной занавески, язычок имел поперечную складчатость, наиболее выраженную при фонации звука «а». У интенсивно храпящих больных определялась выраженная синюшность и отечность слизистой оболочки небной занавески и язычка, а также выраженная складчатость язычка (фото 1 - 4).

Фото 1. Гипертрофия мягкого неба и язычка. Парусовидное небо

Фото 2. Крайняя степень гипертрофии неба и язычка. Небная занавеска и язычок достигают корня языка

Фото 3. Гипертрофия небной занавески и язычка. Отек и поперечная складчатость язычка. Хронический тонзиллит, хронический фарингит

Фото 4. Гипертрофия небной занавески и язычка, их отек, застойная гиперемия. Гипертрофия небных мин далин

План лечения пациентам выбирался индивидуально. Больным разрабатывалась диета и назначалось адекватное лечение, направленное на коррекцию гормонального фона и нормализацию биохимического состава крови, липидного профиля, проводилось лечение гипертонической болезни. При наличии хронического тонзиллита и фарингита при отсутствии признаков гипертрофии небных миндалин проводилось консервативное лечение. Хирургическое лечение больным со 2-3 степенью ожирения выполнялось после снижения массы тела на 1520 кг. Решение о двусторонней тонзилэктомии принималось при условии гипертрофии небных миндалин 2-3 ст. Мы выполняли увулопалатопластику, особенностью которой является выкраивание культи язычка длиной не менее 1 см. Считаем этот этап операции обязательным. По нашим данным, при полной резекции язычка в позднем послеоперационном периоде происходит формирование в глотке и носоглотке ощущения инородного тела, к которому пациенты трудно адаптируются. Наличие этого ощущения связано с тем, что при отсутствии язычка нарушается отток слизистого секрета из носоглотки в ротоглотку. Увулопалатопла-стика выполнена 56 пациентам.

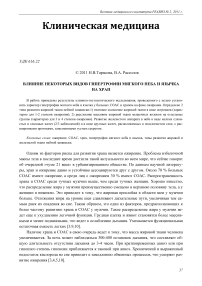

Наличие особенностей гистологической картины иллюстрируют клинические наблюдения. В первом случае пациент В. 32 лет, страдающий ожирением 2 ст., обратился по поводу храпа. При осмотре выявлялась выраженная степень гипертрофии мягкого неба и язычка. Язычок расширен и удлинен, его нижний край располагается чуть выше корня языка. Диагностирован СОАС средней степени тяжести. Пациенту выполнена операция увулопалатопла-стика. Резекция края небной занавески проводилась на глубину 15 мм с 2 сторон без травмы небного апоневроза. При гистологическом исследовании удаленной ткани края мягкого неба и язычка обнаружено очаговое скопление жировой ткани в виде островков (Фото 5).

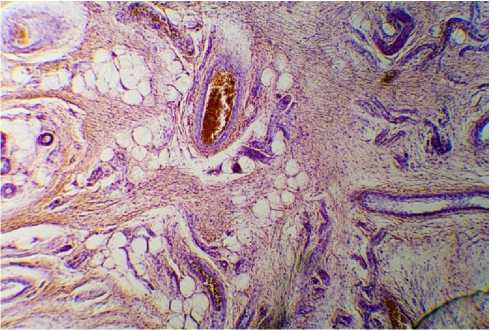

Во втором случае пациент К. 53 лет с ожирение 3 ст. обратился по поводу храпа, сопровождающегося многократными остановками дыхания во сне. При осмотре выявлена значительная гипертрофия мягкого нёба. Язычок опущен до уровня корня языка и свисает в ротоглотку. Поперечный размер ротоглотки сужен, расстояние между небно-глоточными дужками в области нижнего полюса составляло 18 мм, в области их середины - 15 мм. Толщина язычка 1 см, ширина его 15 мм, длина 18 мм. Диагностирован СОАС, тяжелое течение на фоне ожирения 3 ст. Пациенту выполнена увулопалатопластика. При гистологическом исследовании среди мышечных волокон наблюдался массив жировой ткани в виде полей с расслоением мышечных волокон на отдельные группы (Фото 6).

Фото 5. Фрагмент мягкого нёба (операционный материал) больного В. с храпом, СОАС, ожирением 2 ст.

Окраска гематоксилин-эозин

Фото 6. Фрагмент мягкого нёба (операционный мате риал) больного К. с храпом, СОАС, ожирением 3 ст.

Окраска гематоксилин-эозин

Приведенные примеры наглядно показывают возможные изменения, происходящие в мягком небе при ожирении. Гипертрофия мягкого неба у тучных людей является одной из важнейших причин формирования храпа и увеличивает вероятность развития синдрома обструктивного апноэ во сне.

Однако при выполнении гистологического исследования операционного материала (фрагмент мягкого неба и язычка), взятого у ряда пациентов с СОАС, кроме жировой ткани нами обнаружены слюнные и слизистые железы. Однозначного мнения о том, как развита железистая ткань неба, в литературе нет.

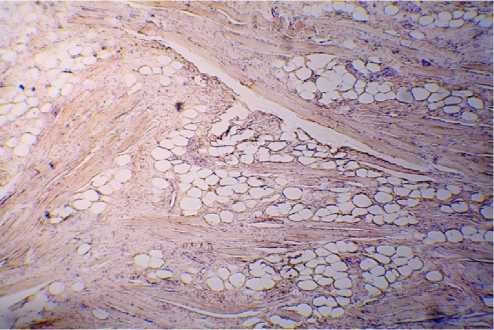

Наши исследования показали, что слюнные и слизистые железы располагались как в виде мелких групп, так и в виде крупных скоплений. В качестве примера приводим наблюдение. Больной А. 43 лет обратился по поводу храпа, сопровождающего остановки дыхания.

Выявлено ожирение 1 степени. При обследовании выявлена выраженная гипертрофия мягкого неба и язычка (2-3 ст.) с разрыхлением слизистой оболочки, гиперемией и отеком мягких тканей неба. После выполнения увулопалатопластики операционный материал был отправлен на гистологическое исследование.

Микроскопически обнаружена достаточно крупная железа, расположенная в подслизистой основе мягкого неба (фото 7). В железе часть протоков заполнена густым слизистым секретом. Протоки расширены, выявляется выраженный отек эпителиальных клеток, увеличение размера железистых клеток.

Фото 7. Слюнная железа в мягком небе (операционный материал). Окраска: гематоксилин-эозин.

Наличие застоя секрета в железе способствует развитию бактериальной флоры и развитию воспаления. Хроническое воспаление в протоках и в самой железе приводит к сужению или закрытию общего протока или протока, отходящего от дольки железы, образуются ретенционные кисты. Они представлены на операционных гистологических препаратах в виде округлых мягких эластичных образований с четкими границами. Такие кисты могут достигать значительных размеров, что может отражаться на размере неба.

В данной ситуации стойкие травматические и воспалительные изменения в структуре тканей мягкого неба весьма вероятны. Эти изменения возникают из-за биения мягкого неба о заднюю стенку глотки во время прохождения воздушной струи из носа в глотку, нижние дыхательные пути на вдохе и при обратном движении. Это ведет к изменению конфигурации мягкого неба, его провисанию, отеку. На схеме 1 показана причинно-следственная связь влияния храпа на функцию слюнных желез и на гипертрофию мягкого неба.

Схема.1. Влияние храпа на формирование приобретенной гипертрофии мягкого неба

Храп

Постоянные микротравмы при биении мягкого неба о заднюю стенку глотки

Сдавление и/или отек слизистого и подслизистого слоев мягкого неба

Сужение и/или закупорка выводных протоков слюнных и слизистых желез

Нарушение оттока секрета, продуцируемого слюнной железой

Развитие местного воспаления

Вторичный отек окружающих мягких тканей

Увеличение мягкого неба в передне-заднем (сагитальном) и верхне-нижнем (фронтальном) размерах

Таким образом, у больных с развитой железистой структурой в мягком небе может развиваться или прогрессировать приобретенная гипертрофия мягкого неба. Важную роль в гипертрофии имеет патологический процесс в группе малых слюнных желез неба. Решение проблемы СОАС у таких больных может заключаться в хирургической коррекции нёбной занавески, позволяющей уменьшить ее длину. Однако вмешательство должно быть ограничено слизистой оболочкой. Наши данные показывают, что вмешательство на мышечном апоневрозе небной занавески необязательно, так как он у всех людей имеет примерно одинаковые морфометрические характеристики, а гипертрофии подвергается свободный от мышечных волокон и их сухожилий край неба. Он и является наиболее частым ложем для жировой и железистой ткани.

Выводы. Жировая и железистая ткань в крае мягкого неба наблюдается у 100 % больных ожирением. При увеличении массы тела происходит увеличение объема жировых клеток неба и развитие застойных явлений в слюнных и слизистых железах мягкого неба, что приводит к увеличению объема просвета железистых протоков. Чем выше степень развития подкожной жировой клетчатки, тем больше развита жировая ткань в мягком небе. При 3-4 степени ожирения жировые клетки расслаивают мышечные волокна неба, что приводит к вторичному снижению тонуса мышц, провисанию неба, его гипертрофии. Существует два типа развития жировой ткани в мягком небе: 1) очаговое скопление жировой ткани в виде остров- ков (характерно для 1 и 2 степени ожирения); 2) среди мышечных волокон наблюдался массив жировой ткани в виде полей с расслоением мышечных волокон на отдельные группы (характерно для 3 и 4 степени ожирения).

Кроме того, гипертрофия мягкого неба при ожирении может сопровождаться расширением протоков слюнных и слизистых желез, расположенных в небной занавеске. Храп является причиной нарушения выделительной функции желез из-за отека слизистой оболочки неба. Перерастяжение стенок протоков и наполнение их секретом утяжеляет небо и способствует более существенному провисанию небной занавески. Развитие железистого аппарата может быть 2 типов: 1) мелкие слизистые и слюнные железы обычно развитые (встречается в 2/3 наблюдений); 2) крупные железы, расположенные в подслизистом слое мягкого неба, с расширенными протоками, заполненными густым слизистым секретом (вариант не зависит от степени ожирения, но сопутствует крайней степени гипертрофии неба и язычка).

Список литературы Влияние некоторых видов гипертрофии мягкого неба и язычка на храп

- Абдуллаходжаева М.А., Акбарова М.Т. Атлас патологической анатомии болезней зубочелюстной системы и органов полости рта. Ташкент: Медицина, 1983.

- Афанасьев Ю. И., Юрин Н.А. Гистология. М.: Медицина, 1989. 148 с.

- Звартау Н.Э., Свиряев Ю.В., Ротарь О.П. Параметры суточного мониторирования артериального давления у пациентов с ожирением, артериальной гипертензией и синдромом обструктивного апноэ/гипопноэ во время сна. 2005. Том 11. N4.

- Полянцев А.А. Нормальная физиология. М., 1989. 239 с.

- Пальман А., Даниляк И. Синдром обструктивного апноэ-гипопноэ во сне: диагностика и лечение//Врач. 2002. №11. С.14-19.

- Руководство по оториноларингологии/Под редакцией Солдатова И. Б. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1997.

- Физиология и патология слюнных желез: учебно-методическое пособие. Волгоград, 1998.

- Хэм А., Кормак Д. Гистология (Перевод с англ.). М.: Мир, 1983.

- Crumley R.L., Stein M., Gamsu G. Et al. Determination of obstructive sire in obstructive sleep apnea//Laryngoloscope. 1987. Vol.97. P.301-307.

- Redline S., Young T. Epidemiolody and natural histiry of obstractive sleep apnea//ENT J. 1993. Vol.72. P.20-26.