Влияние низких температур на некоторые физиолого-биохимические показатели сортов яблони различной зимостойкости

Автор: Красова Н.Г., Галашева А.М., Голышкина Л.В., Янчук Т.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития селекции сельскохозяйственных культур

Статья в выпуске: 3 (36), 2012 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследований по использованию некоторых физиолого-биохимических методик в диагностике зимостойкости сортов яблони. Для слабозимостойких сортов характерны более низкие показатели и резкое падение величины низкочастотного сопротивления, низкая водоудерживающая способность тканей побегов при резком снижении температуры воздуха.

Яблоня, сорт, низкочастотное сопротивление, оводненность тканей, крахмал, сахара

Короткий адрес: https://sciup.org/147123920

IDR: 147123920 | УДК: 634.11:631.526.32:581.19:632.111.6

Текст научной статьи Влияние низких температур на некоторые физиолого-биохимические показатели сортов яблони различной зимостойкости

европейским сортом Приам по методикам изучения зимостойкости в полевых и лабораторных условиях [1,2,]. Измерения низкочастотного сопротивления в тканях побегов яблони проводились в 4- х кратной повторности в динамике – с декабря по апрель 20082009 года в двух вариантах : без искусственного воздействия повреждающих факторов и после промораживания в камере «ESPEC PSL -2KPH» ( минус 40° С ). [3,4,5].

Изучение водного режима проводилось на основе оценки устойчивости тканей к потере общей воды однолетними побегами . Варианты опыта :- определение потерь воды при подсушивании побегов в течение 24 часов в лабораторных условиях ; - определение потерь воды при воздействии перегрева (+ 50° С в течение 1 часа 30 минут ) с последующим промораживанием побегов при температуре минус 40° С ( в течение 2 часов ) [6].

В результате анализа метеорологических условий за период с 1962 по 2011 год выявлены неблагоприятные условия зимних месяцев , с минимальными температурами до минус 37,5° С в воздухе ( зима 1996/97 года ) и до минус 39,3° С на поверхности снега ( зима 2005/06 года .

Результаты исследований и их обсуждение

В результате многолетнего изучения у большинства новых селекционных сортов яблони ВНИИСПК в полевых условиях выявлена устойчивость к зимним неблагоприятным условиям на уровне Антоновки обыкновенной . Определение потенциала зимостойкости лабораторным методом промораживания путем моделирования поврежда ющих факторов показало высокую устойчивость новых сортов к ранне - зимним морозам , способность сортов яблони развивать максимальную морозостойкость в январе при снижении температуры промораживания до минус 38° С . Порогом устойчивости в середине зимы для большинства сортов явилась температура минус 40° С . Сорта Имрус , Синап орловский проявили устойчивость при снижении температуры до минус 42° С и способность сохранять закаленное состояние после оттепелей . Высокая устойчивость жизненно важных тканей

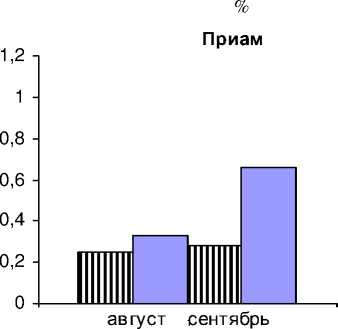

( флоэма , камбий , ксилема ) по всем компонентам морозостойкости с обратимыми повреждениями не более 2 баллов ( на уровне Антоновки обыкновенной ) выявлена у сортов яблони Августа , Афродита , Болотовское , Вита , Веньяминовское , Дарена , Имрус , Надежное , Память воину , Свежесть , Яблочный спас [7,8]. Ткани западно - европейского сорта Приам при этом повреждались в сильной степени ( рис . 1)

Рисунок 1 – Повреждение тканей сортов яблони морозом в середине зимы

В настоящее время установлено , что об интенсивности физиолого - биохимических изменений в процессе адаптации к морозу можно судить по изменению величина низкочастотного сопротивления в тканях побегов .

Оценка степени повреждения тканей по их сопротивлению электрическому току основана на том, что клетки здоровых тканей с высокомолекулярными органическими веществами имеют большой диэлектрический показатель и значит – сопротивление. После повреждения морозом содержимое клеток изменяет свою структуру и распадается на электролиты с низким удельным сопротивлением. При сильном подмерзании тканей ветвей увеличивается содержание электролитов и снижается сопротивление при прохождении электрического тока [3,4]. Более высокие показатели низкочастотного сопротивления характерны для сортов с высокой зимостойкостью [5,9].

Низкочастотное сопротивление тканей однолетнего прироста у изученных сортов в течение осенне - зимнего периода значительно менялось ( табл . 1).

Таблица 1 – Величина низкочастотного сопротивления ( НЧС ) у сортов яблони (2008-2009 гг .)

|

Сорт |

Величина НЧЭС однолетних ветвей (R·10 5 Ом ) |

|||||||

|

декабрь |

январь |

февраль |

март |

|||||

|

к s 8 m S ° 1 о о с |

s m 5 В о о Ph с |

к s 8 ° 1 о о с |

о Ph с |

8 g § & о c |

8 5 В о о G |

g § Ph О Рн G |

G о G |

|

|

Антоновка об . |

1,57 |

0,93 |

0,85 |

0,82 |

0,80 |

0,78 |

0,80 |

0,78 |

|

Синап орловский |

1,64 |

0,97 |

0,90 |

0,83 |

0,84 |

0,78 |

0,72 |

0,64 |

|

Имрус |

1,71 |

0,98 |

0,94 |

0,88 |

0,88 |

0,83 |

0,84 |

0,77 |

|

Свежесть |

1,88 |

0,96 |

1,01 |

0,90 |

0,99 |

0,89 |

0,75 |

0,66 |

|

Орлик |

1,66 |

0,94 |

1,02 |

0,96 |

0,97 |

0,90 |

0,74 |

0,65 |

|

Приам |

1,50 |

0,62 |

0,71 |

0,55 |

0,69 |

0,56 |

0,64 |

0,51 |

|

НСР 0 5 |

0,08 |

0,07 |

0,05 |

0,02 |

0,02 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

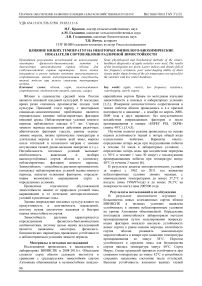

В условиях теплой погоды осеннего периода и в первой декаде декабря 2008 года при отсутствии отрицательных температур в воздухе у изученных сортов яблони не было повреждений тканей и величина НЧС была высокой с некоторыми различиями этого показателя у разных по зимостойкости сортов . После искусственного промораживания побегов при температуре минус 40° С величина НЧС резко снизилась у всех сортов , но у незимостойкого сорта Приам снижение было сильнее ; показатель НЧС у этого сорта был на 5053% ниже , чем у зимостойких сортов Антоновка обыкновенная , Имрус , Свежесть , Орлик , Синап орловский .

В январе ( при наступлении низких температур до минимальной минус 22,6° С ) показатели НЧС резко упали по сравнению с предыдущим теплым декабрем ( рис . 1), снижаясь постепенно в последующие зимние месяцы и после промораживания . Но зимостойкие сорта Антоновка обыкновенная , Имрус , Свежесть , Орлик , Синап орловский по показателям сопротивления существенно превышали незимостойкий сорт Приам , у которого на протяжении всех зимних месяцев были самые низкие показатели , что соответствует его слабой устойчивости к зимним неблагоприятным условиям .

От состояния водного обмена дерева зависят все жизненные процессы, в том числе и способность переносить зимние неблагоприятные условия [10] (Кушниренко, 1959). Существенное значение имеет устойчивость плодовых растений к иссушению тканей ветвей и штамба в зимний и ранне-весенний период. При усилении солнечной активности в этот период и при резких колебаниях дневной и ночной температуры плодовые деревья подвергаются действию повышенной температуры днем и отрицательной ночью. Происходит перегревание и иссушение тканей коры штамба и скелетных ветвей с последующим подмерзанием и подсыханием участков коры, в результате этого образуются «солнечные ожоги». Было установлено, что зимостойкие деревья в зимний период покоя отличаются высокой водоудерживающей способностью и низкой интенсивностью дыхания (Сергеева, 1971).[11]

Рисунок 1 – Снижение показателя НЧС ( R·10 5 ОМ ) у сортов яблони различной зимостойкости под влиянием низких температур (2008-2009 гг .)

В нашем опыте в 2009 году зимние месяцы были теплее среднемноголетних на 2,5°C, с суммой среднесуточных отрицательных температур 536°C и минимальными температурами 22,6°C в воздухе . В отдельные периоды наблюдались резкие перепады температуры от +2,5°C днем до -25,4°C на поверхности снега в феврале , что способствовало солнечным ожогам коры .

В зимний период содержание воды в побегах сортов яблони колебалось в соответствии с изменениями температуры воздуха. Но оно было стабильно выше у зимостойких сортов Антоновка обыкновенная, Имрус, Орлик, Свежесть,Синап орловский (февраль – 46,1%-51,2%) в сравнении с незимостойким сортом Приам (44,2%). В марте содержание общей воды в побегах у зимостойких сортов было также достоверно выше у зимостойких сортов. При значительном повышении температуры воздуха в апреле у всех сортов оводненность побегов повышалась.

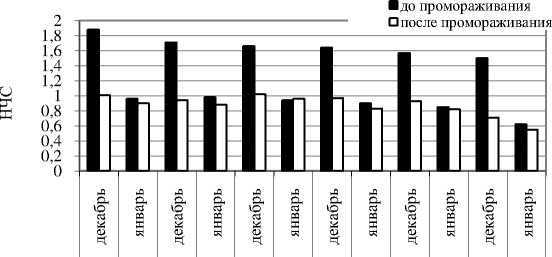

Потери воды в побегах при подвядании в течение 24 часов в лабораторных условиях в феврале - апреле у большинства сортов были значительно ниже (6.914,7%). чем у сорта Приам (16,6-19,2%). Реакция изученных сортов на переменные экстремальные температуры ( перегрев + 50°C, затем промораживание - 40°C) усиливалась . В феврале и марте , когда ткани коры и штамба наиболее уязвимы к повреждениям , потери воды были наибольшими у неустойчивого к ожогам сорта Приам (33,3-42,5%). Побеги устойчивых к колебаниям температуры сортов Антоновка обыкновенная , Имрус , Орлик , Синап орловский , Свежесть теряли воду в 2 -2,5 раза меньше ( табл . 2).

Таблица 2 – Оводненность и потери воды побегами сортов яблони (2009 г .)

|

Сорт |

Оводненность тканей однолетних ветвях , % |

Потеря воды , % |

||||||||||

|

Подвядание , 24 часа |

t +50°C, -40°C |

|||||||||||

|

февраль |

март |

апрель |

среднее |

февраль |

март |

апрель |

среднее |

февраль |

март |

апрель |

среднее |

|

|

Антоновка об . |

47,5 |

44,9 |

48,3 |

46,9 |

11,4 |

8,0 |

9,1 |

9,5 |

17,0 |

16,9 |

23,3 |

19,1 |

|

Имрус |

51,2 |

50,6 |

53,2 |

51,7 |

8,2 |

6,9 |

9,6 |

8,2 |

13,7 |

14,8 |

21,1 |

16,5 |

|

Орлик |

48,2 |

47,9 |

51,5 |

49,2 |

9,3 |

9,0 |

11,4 |

9,9 |

14,3 |

16,1 |

23,5 |

17,9 |

|

Синап орловский |

49,1 |

48,9 |

48,2 |

48,7 |

11,0 |

8,4 |

11,7 |

10,4 |

17,5 |

13,9 |

23,8 |

18,4 |

|

Свежесть |

46,1 |

45,5 |

48,3 |

46,6 |

12,6 |

14,7 |

14,6 |

14,0 |

18,0 |

23,3 |

34,2 |

25,2 |

|

Приам |

44,2 |

43,2 |

48,6 |

45,3 |

19,2 |

16,7 |

16,6 |

17,5 |

42,5 |

33,3 |

35,2 |

37,0 |

|

НСР 05 |

0,5 |

0,9 |

0,7 |

3,8 |

6,0 |

|||||||

|

01 |

0,7 |

1,3 |

1,0 |

5,2 |

8,2 |

|||||||

|

001 |

0,9 |

1,8 |

1,4 |

17,1 |

11,1 |

|||||||

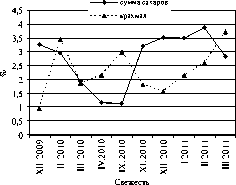

Наибольшими потери воды при стрессовых ситуациях были в апреле , к концу периода вынужденного покоя ( рис . 2).

Воздействие стрессовыми переменными положительными и отрицательными температурами в 2010 году показало, что потери воды в марте у зимостойких сортов Антоновка обыкновенная (20,1%), Имрус (18,8%), Болотовское (19,0%), Папировка (15,9%) были существенно ниже этого показателя у незимостойкого западно-европейского сорта Приам (24,6%) – НСР05 = 3,7 [12].

Таким образом , зимостойкие сорта яблони в весенние месяцы имеют стабильно более высокое содержание общей воды в тканях побегов ; в экстремальных условиях такие сорта теряют воду меньше , чем слабозимостойкие сорта с низкой водоудерживающей способностью , которые сильнее подвержены действию неблагоприятных факторов среды .

Рисунок 2 – Потери воды тканями сортов яблони различной зимостойкости

Устойчивость дерева к неблагоприятным зимним условиям формируется в предшествующий позднелетний и осенний период , когда значительно падает активность метаболизма , почки и ткани переходят в неактивное состояние и наступает период покоя

Одним из показателей физиологического состояния дерева в период покоя служит содержание в зимующих органах крахмала , являющегося основой для синтеза веществ , обеспечивающих зимостойкость .

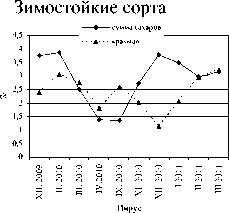

Зимостойкий сорт :

%

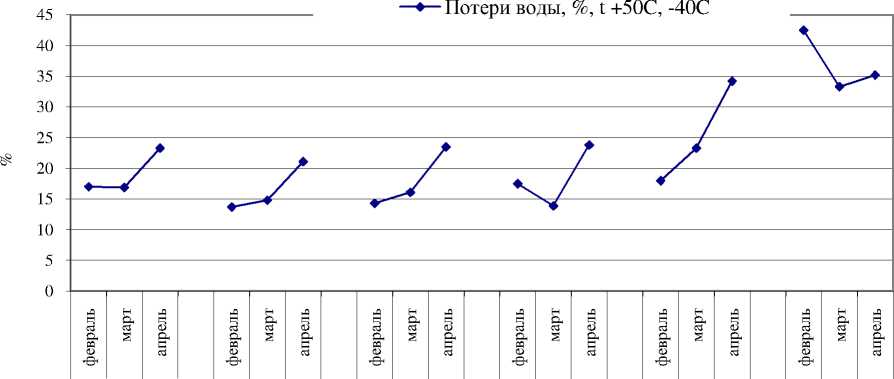

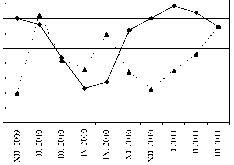

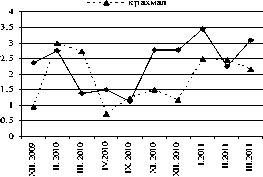

В осенний период закаливания при снижении активности метаболизма активтзируются компенсаторные и защитные механизмы , в тканях и почках побегов , происходит накопление крахмала с последующим его гидролизом . Содержание крахмала в побегах изученных сортов яблони было максимальным в сентябре - октябре 2010 года затем при усилении гидролиза содержание его падало и достигало минимума в декабре - начале января , что совпадает с окончанием фазы глубокого покоя . В позднеосенний период увеличивалось содержание сахаров и оставалось на высоком уровне до конца зимы ( рис . 4). Содержание его в побегах различалось

В конце вегетации ( август - сентябрь ) содержание крахмала в листьях было максимальным , при этом в листьях зимостойкого сорта Антоновка обыкновенная крахмала накапливалось в 4-5 раз больше , чем в листьях незимостойкого сорта Приам . При воздействии температурой минус 20° С у Антоновки резко усиливался гидролиз крахмала , а у сорта Приам продолжалось накапливание крахмала , что говорит о незавершенности ростовых процессов в этот период ( рис .3).

Незимостойкий сорт :

Рисунок 3 – Содержание крахмала (% к массе сырого вещества ) в листьях сортообразцов яблони , различающихся по зимостойкости (и. до промораживания ; после промораживания )

по сортам , в чем проявились их сортоспецифические особенности .

В этот период значительно изменялся качественнвый состав сахаров в сторону увеличения олигосахаридов , которые занимают значительное место в углеводном обмене и выполняют защитную роль в зимостойкости деревьев . Определена высокая корреляционная связь между содержанием сахарозы в зимнее время и степенью повреждения сортов яблони морозами , r = -0,81**.

Незимостойкий сорт

4,5

сумма сахаров

•*• -- крахмал

3,5

2,5

1,5

0,5

Антоновка обыкновенная

---♦--- су мма сахаров

Приам

Рисунок 4 – Содержание крахмала и суммы сахаров в побегах сортов яблони различной зимостойкости

Выводы

В результате проведенных исследований была установлена возможность предварительного диагностирования зимостойкости по некоторым показателям физиологического состояния тканей зимующих побегов . Зимостойкие сорта яблони отличаются от незимостойких более ранним вхождением в состояние покоя , активным синтезом запасных веществ , наименьшими потерями воды в зимне - весенний период , более высокими показателями низкочастотного сопротивления в тканях . Для незимостойких сортов яблони характерны более низкие показатели НЧС и значительное падение его в тканях в период резкой смены температур . У незимостойких сортов яблони отмечена низкая водоудерживающая способность тканей побегов и наибольшие потери воды в зимний и весенний периоды ; такие сорта сильнее подвержены иссушению и подмерзанию ветвей при неблагоприятных условиях .

Список литературы Влияние низких температур на некоторые физиолого-биохимические показатели сортов яблони различной зимостойкости

- Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [текст ]/под ред. Е.Н.Седова, Т.П. Огольцовой. -Орел: ВНИИСПК, 1999. -С. 59-68

- Тюрина, М.М. Ускоренная оценка зимостойкости плодовых и ягодных культур [текст]/М.М. Тюрина, Г.А. Гоголева. -М.: ВАСХНИЛ. -1978. -48 с

- Голодрига, П.Я. Экспресс-метод и приборы для диагностики морозоустойчивости растений [текст]/П.Я. Голодрига, А.В. Осипов//Физиология и биохимия культурных растений. -1972. -Т. 4.-Вып. 6. -С. 650-655

- Филиппов, А.А. Электрометрический метод определения зимостойкости плодовых культур [текст]/А.А. Филиппов//Методические указания. -Ленинград, 1972. -с.10

- Кузьмин, Г.А. Электрофизиологические показатели однолетних побегов некоторых косточковых пород и гибридов [текст]/Г.А. Кузьмин//Бюллетень ЦГЛ им. И.В. Мичурина. -1982. -№39. -С. 40-44

- Леонченко, В.Г. Предварительный отбор перспективных генотипов плодовых растений на экологическую устойчивость и биохимическую ценность плодов (методические рекомендации) [текст]/В.Г. Леонченко, Р.П. Евсеева, Е.В. Жбанова, Т.А. Черенкова. -Мичуринск, 2007. -72 с

- Красова, Н.Г. Зимостойкость районированных и перспективных сортов яблони селекции ВНИИСПК [Электронный ресурс]/Н.Г. Красова, З.Е. Ожерельева, А.М. Галашева//Современное садоводство. -Орел: ВНИИСПК, 2011. -№ 3. -С 1-8

- Ожерельева, З.Е. Изучение морозостойкости яблони по компонентам зимостойкости [текст]/З.Е. Ожерельева, Н.Г. Красова, А.М. Галашева, Н.М. Глазова//Аграрный вестник Урала. -2010. -№ 4

- Красова, Н.Г. Определение морозостойкости яблони по сопротивлению тканей однолетних ветвей переменному электрическому току [текст]/Н.Г. Красова, А.М. Галашева, 3.Е. Ожерельева, Н.М. Глазова//Создание адаптивных интенсивных яблоневых садов на слаборослых вставочных подвоях (матер. междун. науч.-практ. конф. 21-24 июля 2009, Орел), Орел: ВНИИСПК, 2009. -С. 76-82

- Кушниренко, М.Д. Значение водного режима ярусов кроны яблони и груши при формировании гибридных сеянцев [текст]/М.Д. Кушниренко. -В кн.: Биологические основы орошаемого земледелия. -М.: АНСССР, 1957. -С.186-194

- Сергеева, К.А. Физиологические и биохимические основы зимостойкости древесных растений [текст]/К.А. Сергеева. -М.: Наука. -1971. -С. 171

- Красова, Н.Г. Устойчивость сортов яблони к зимним и весенним потерям воды [текст]/Н.Г. Красова, А.М. Галашева, З.Е. Ожерельева [текст]//ХХII Мичуринские чтения «Развитие научного наследия И.В. Мичурина по генетике и селекции плодовых культур». -Международ. конф., посвященная 155-летию со дня рождения И.В. Мичурина (26-28 октября 2010 г.). -Мичуринск -наукоград РФ. -2010. -С. 186-191