Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на репаративные процессы у больных с ущемленными вентральными грыжами

Автор: Жуков Б.Н., Шестаков Евгений Викторович, Быстров С.А., Каторкин С.Е.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ лечения 265 пациентов, которые методом случайной выборки были разделены на основную I и II (n = 138), контрольную I и II (n = 127) группы. Пациентам основных групп применялись ненатяжные и традиционные способы герниопластики, устройство для профилактики эвентерации и лазерное излучение. В контрольных группах данное устройство и лазеротерапия не использовались. Исследуемые группы по основному заболеванию, полу и возрасту статистически сопоставимы. Изучены непосредственные и отдаленные результаты оперативного лечения. Сочетанное применение сетчатых протезов, лазеротерапии и устройства для профилактики эвентерации позволяют достоверно снизить частоту развития послеоперационных раневых осложнений с 32,8% до 8,9% (р

Ущемленная вентральная грыжа, хирургическое лечение, лазеротерапия, компьютерная термография

Короткий адрес: https://sciup.org/140188429

IDR: 140188429 | УДК: 617.55-007.43:615.849.19

Текст научной статьи Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на репаративные процессы у больных с ущемленными вентральными грыжами

Одной из актуальных проблем современной хирургии является лечение ущемленных грыж передней брюшной стенки, которые выявляются у 3–4% населения, а среди лиц пожилого и старческого возраста – у 13–17% [2, 8, 11]. В России ежегодно выполняется до 200 тыс. операций по поводу грыж брюшной стенки, среди которых на долю ущемленных приходится около 8–10% [1, 2]. Отмечается неуклонный рост послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) [3, 11].

Настоящий период развития герниологии характеризуется переходом на ненатяжные способы пластики, позволяющие снизить частоту послеоперационных осложнений (п/о) и рецидивов [4, 7, 9, 13,]. Однако, несмотря на множество предложенных протезирующих способов пластики, результаты лечения часто не удовлетворяют ни пациентов, ни хирургов [10]. Сохраняется достаточно высокий процент рецидивов, п/о раневых осложнений – 11–23% и частота летальных исходов – 7–24% [6, 12].

В связи с этим дальнейший поиск способов лечения и профилактики раневых осложнений у больных с ущемленными вентральными грыжами является важной научной и практической задачей.

Цель исследования – улучшение результатов лечения пациентов с ущемленными грыжами передней брюшной стенки путем использования синтетических эндопротезов, устройства для профилактики эвентерации (УДПЭ) и воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ).

Материал и методы

Проведен анализ результатов обследования и лечения 265 пациентов с ущемленными паховыми, пупочными и ПОВГ.

Методом случайной выборки пациенты были разделены на основную и контрольную группы, которые в зависимости от способов герниопластики, использования НИЛИ и УДПЭ в свою очередь подразделялись на основную и контрольную группу I и II (табл. 1).

По локализации ущемленного грыжевого выпячивания пациенты основных и контрольных групп представлены в табл. 2.

Отмечается преобладание пациентов, оперированных по поводу ущемленной паховой грыжи – 112 (42,3%) и ПОВГ – 83 (31,3%).

Средний возраст пациентов основных групп (n = 138) составил 58,6 ± ,4 года. Преобладали мужчины

Табл. 2. Распределение пациентов (n = 265) по локализации ущемленной грыжи

|

Вид групп |

Вид грыжи |

Всего |

|||||||

|

Паховая |

Пупочная |

ПОВГ |

|||||||

|

Абс. |

(%) |

Абс. |

(%) |

Абс. |

(%) |

Абс. |

(%) |

||

|

Основная |

I |

28 |

41,2 |

17 |

25,0 |

23 |

33,8 |

68 |

100 |

|

II |

30 |

42,9 |

18 |

25,7 |

22 |

31,4 |

70 |

100 |

|

|

Контрольная |

I |

29 |

43,3 |

16 |

23,9 |

22 |

32,8 |

67 |

100 |

|

II |

25 |

41,7 |

15 |

25,0 |

20 |

33,3 |

60 |

100 |

|

|

Итого |

112 |

42,3 |

70 |

26,4 |

83 |

31,3 |

265 |

100 |

|

Табл. 1. Распределение пациентов (n = 265) по группам

|

Группы пациентов |

Критерии распределения пациентов |

Всего пациентов в группах |

|||||

|

Ненатяжная пластика |

Натяжная пластика |

Применение НИЛИ |

Применение УДПЭ |

Абс. |

% |

||

|

Основная |

I |

+ |

- |

+ |

+ |

68 |

100 |

|

II |

- |

+ |

+ |

+ |

70 |

100 |

|

|

Контрольная |

I |

+ |

- |

- |

- |

67 |

100 |

|

II |

- |

+ |

- |

- |

60 |

100 |

|

|

Итого |

265 |

100 |

|||||

– 98 (71,0%). В контрольных группах (n = 127) 58,1 ± 2,3 года. Мужчин было – 94 (74,0%). Статистически значимых различий по возрасту, полу и срокам заболевания в сравниваемых группах пациентов не выявлено. Следует отметить, что большая часть пациентов находилась в трудоспособном возрасте, что обуславливает большую социальную значимость изучаемой проблемы.

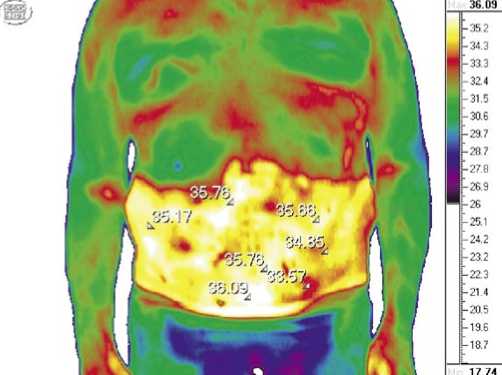

Всем пациентам выполнялись стандартные методы исследования. Для оценки микроциркуляции в зоне пластики и выявления раневых гнойно-септических осложнений нами применялась компьютерная термография (КТ, на тепловизоре «ИРТИС 2000», Россия). Эффективность применения НИЛИ оценивалась цитологическими методами исследования.

У пациентов I основной и I контрольной групп (n = 135) проводились различные ненатяжные способы пластики: при паховых грыжах (n = 57) – способ Лихтенштейна у 50 (87,7%), герниолапаротомия с последующей ненатяжной пластикой – у 7 (12,3%); при пупочных (n = 33) способ «onlay» – у 22 (66,7%), «sublay» – у 11 (33,3%); при ПОВГ (n=45) способ «onlay» – у 18 (40%), «in-lay» – у 11 (24,4%) и «sublay» – у 16 (35,6%) пациентов.

У пациентов II основной и II контрольной групп выполнялось грыжесечение с традиционной пластикой: при паховых грыжах (n = 55) – по Бассини – 17 (31%), Постемпски – 15 (27,3%), Жирару – Спасокукоцкому со швами Кимбаровского – 14 (25,4%). В 9 (16,3%) наблюдениях, помимо аутогерниопластики по Постемпски выполнялась лапаротомия, так как ущемление осложнилось некрозом участка тонкой кишки. При лечении пупочных грыж (n = 33) применялись способы Мейо – у 11 (33,3%) и Сапежко – у 22 (66,7%) пациентов. При ПОВГ (n = 42) в 100% наблюдений – герниолапаротомия с последующей пластикой по Сапежко.

Интраоперационная обширная отслойка подкожной жировой клетчатки от апоневроза при ПОВГ приводит к образованию остаточной полости над сетчатым эндопротезом, а также между апоневрозом и подкожной жировой клетчаткой при натяжных способах пластики. Это может сопровождаться образованием сером, гематом или абсцесса в раннем п/о периоде.

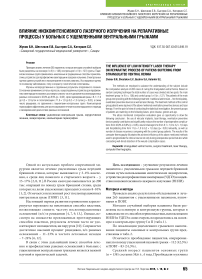

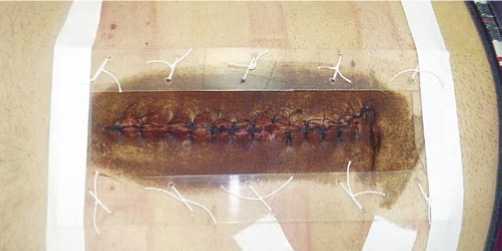

С целью уменьшения остаточной полости, анатомо – физилогического сопоставления тканей в п/о ране, уменьшения количества раневых послеоперационных осложнений и профилактики рецидива грыжеобразо-вания – у 30 (21,7%) пациентов основных групп нами применено устройство для профилактики эвентерации (патент РФ на полезную модель № 103462 от 28.04.2010), представленное на рисунке 1.

Устройство содержит пластину из полимерного материала с отверстиями, съемную крышку с фиксаторами, которая позволяет следить за состоянием раны. Через отверстия по краям пластины пропускаются концы П – образных швов, захватывающие наружные кожно – апоневротические слои брюшной стенки.

Кроме того, для профилактики раневых осложнений применяли НИЛИ в интра – и послеоперационных периодах (рационализаторское предложение СамГМУ № 81 от 24.03.2010) через дренаж по Редону, посредством гибкого моноволоконного световода. Использовали аппарат «Креолка-32» (ООО фирмы «Техника – Про», Россия). Длина волны 630 нм, мощность 3мВт/см2, экспозиция 3–5 мин. с непрерывным режимом. Курс лечения в среднем составил 6,0 ± 2,0 суток. НИЛИ обладает проникающей способностью в ткани, улучшает лимфо- и гемоциркуляцию. Это усиливает репаративные процессы и ускоряет регенерацию тканей в зоне пластики [5].

Рис. 1. Использование устройства для профилактики эвентерации

Жуков Б.Н., Шестаков Е.В., Быстров С.А., Каторкин С.Е.

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РЕПАРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ У БОЛЬНЫХ С УЩЕМЛЕННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ

Результаты лечения оценивали, используя локальные и общие критерии. Локальные: цвет кожного покрова, ощущение боли, состояние швов, характер и сроки прекращения раневого отделяемого. Общие: общее состояние пациента, температурная реакция организма, результаты КТ, показатели лейкоформулы и цитологического метода исследования.

Для оценки репаративного процесса в ране и эффективности применения НИЛИ проводили цитологическое исследование раневого отделяемого на 1, 3, 5 сутки. Производили мазок – отпечаток по методике М. Покровского с окраской по Романовскому – Гимза.

Оценку непосредственных (период госпитализации) и отдаленных (в сроки от 1 до 5 лет) результатов лечения проводили по модифицированным критериям. В раннем п/о периоде хорошим результатом лечения считали: отсутствие жалоб и заживление раны первичным натяжением; удовлетворительным: наличие инфильтрата, серомы и гематомы в области п/о раны; неудовлетворительным – нагноение раны. В позднем п/о периоде критерии хорошего результата лечения: отсутствие лигатурных свищей и абсцесса, хронического болевого синдрома и рецидива грыжи; удовлетворительного: умеренный болевой синдром, чувство инородного тела в зоне пластики; неудовлетворительного: выраженный хронический болевой синдром, наличие лигатурного свища, рецидив грыжи.

Статистический анализ данных осуществляли с использованием пакетов «EXCEL», STATISTI-CA (версия 6,1), BIOSTAT. Применяли однофакторный дисперсионный анализ. Результаты представлены в виде среднего арифметического значения (М) и его ошибки (М ± m). Результаты считали статистически значимыми при уровне значимости р < 0,05.

Результаты и обсуждение

Интраоперационно выявлено, что характер патологических изменений органов, находившихся в грыжевом мешке при ущемлении, был неоднороден (табл. 3).

Преобладали пациенты – 151 (56,6%) с нежизнеспособным органом в грыжевом мешке, что явилось основанием для применения НИЛИ в качестве способа профилактики раневых осложнений.

Сравнительный анализ ранних послеоперационных осложнений у пациентов основных и контрольных групп представлен в табл. 4.

Данные результаты свидетельствуют, что у пациентов основных групп I и II количество раневых осложнений значительно ниже, по сравнению с таковыми в контрольных группах I и II, что составило 8,9%, 15,7% и 32,8%, 53,4%, соответственно. Нагноение п/о раны наблюдалось – у 1 (1,5%) пациента I контрольной и у 3 (5%) II контрольной групп, которым НИЛИ не применялось. В основных группах нагноения п/о раны не выявлено.

Цитологические исследования показали, что у больных основных групп, в мазках – отпечатках на 1–2 сутки преобладали эритроциты, а соотношение гранулоцитов к

Табл. 3. Интраоперационный (n = 265) характер патологических изменений органов в грыжевом мешке

|

Группа пациентов |

Состояние ущемленного органа |

Всего |

|||||||

|

Жизнеспособный |

Нежизнеспособный |

||||||||

|

Некроз большого сальника |

Некроз участка кишки |

||||||||

|

Абс. |

(%) |

Абс. |

(%) |

Абс. |

(%) |

Абс. |

(%) |

||

|

Основная |

I |

27 |

39,7 |

25 |

36,8 |

16 |

23,5 |

68 |

100 |

|

II |

31 |

44,3 |

26 |

37,1 |

13 |

18,6 |

70 |

100 |

|

|

Контрольная |

I |

29 |

43,3 |

24 |

35,8 |

14 |

20,9 |

67 |

100 |

|

II |

28 |

46,7 |

17 |

28,3 |

15 |

25,0 |

60 |

100 |

|

|

Итого |

115 |

43,4 |

92 |

34,7 |

59 |

21,9 |

265 |

100 |

|

Табл. 4. Ранние послеоперационные осложнения у пациентов (n = 265) основных и контрольных групп

Таким образом, применение НИЛИ способствовало достижению хорошего результата лечения у пациентов основных групп I и II в 91,2% и 84,3%, по сравнению с контрольными группами I и II, где данный результат наблюдался в 67,2% и 46,7% случаев (р < 0,05). Неудовлетворительных результатов лечения в основных группах не выявлено.

В отдаленном п/о периоде нами обследованы 97 (70,3%) из 138 пациентов основных групп и 89 (70%) из 127 контрольных групп в сроки от 1 до 5 лет (3,6 ± 1,4 лет). Всего из 265 пациентов обследовано – 186 (70,2%).

Лигатурные абсцессы и свищи послеоперационного рубца при применении сетчатого протеза и НИЛИ выявлены – у 1 (2,0%), а без НИЛИ – у 5 (10,7%) пациентов; хронический болевой синдром – у 2 (4%) и 6 (12,8%). Рецидивов грыж в сроки от 1 до 5 лет в исследуемых группах не выявлено.

Из 47 пациентов, оперированных традиционными способами пластики и НИЛИ, количество рецидивов в

сроки от 1 до 5 лет выявлено – в 8 (17%), лигатурных абсцессов и хронического болевого синдрома в области послеоперационного рубца – в 3 (6,4%) и 1 (2,1%) наблюдениях, соответственно. Тогда как из 42 обследованных пациентов с применением пластики местными тканями, но без применения НИЛИ и УДПЭ, рецидив выявлен – у 16 (38,1%), лигатурный абсцесс – у 7 (16,7%), а хронический болевой синдром в зоне операции – у 5 (12%) пациентов.

Больше всего частота рецидива выявлена у пациентов контрольной группы II с ПОВГ – 19,0%, паховой – 12% и пупочной грыжей – 7,1%.

Изучение отдаленных результатов лечения показало, что у пациентов, оперированных с применением сетчатых протезов, неудовлетворительных результатов лечения не выявлено, а удовлетворительный результат лечения значительно ниже у пациентов с применением НИЛИ и УДПЭ.

Воздействие НИЛИ в п/о периоде способствовало уменьшению болевого синдрома, снижению сроков дренирования с 8,1 ± 1,0 до 4,2 ± 1,0 (р < 0,05), ранних п/о осложнений и сроков госпитализации. Средний койко-день в основных группах составил: при паховых и пупочных грыжах – 6,2 ± 1,0, при ПОВГ с применением НИЛИ – 11,6 ± 1,0, а в группах сравнения – 8,4 ± 1,0 и 17,6 ± 1,0 суток, соответственно (р < 0,05).

По данным КТ (рис. 2) при благоприятном течении п/о периода у всех пациентов I и II основных групп на 1–3 сутки отмечается локальная умеренная гипертермия 0,2° С до 1,6° С, соответствующая площади эндопротеза. Это свидетельствует об умеренной воспалительной реакции и хорошей микроциркуляции. На 3–5 сутки местная температура колебалось от 0,8° С до 1,8° С, что говорит об асептическом воспалении, как естественной реакции на оперативное вмешательство. На 7–8 сутки термопрофиль зоны операции практически не отличался от окружающих тканей и разница составляла 0,2–0,5° С. При повышении локальной температуры от 0,2° С до 1,8° С отмечается гладкое течение п/о периода и отсутствие осложнений. Это наблюдалось у 88,1% пациентов I и у 82,9% – II основных групп. Повышение локальной температурной реакции в зоне пластики от 1,9° С до 2,9° С свидетельствовало о наличии инфильтрата или серомы в области п/о раны.

Повышении локального термопрофиля более 3,0° С, свидетельствовало о гнойно – септическом воспалении в области послеоперационной раны.

Заключение

Протезирующие методы пластики при ущемленных грыжах передней брюшной стенки в сочетании с НИЛИ и устройства для профилактики эвентерации позволяют достоверно улучшить ранние и отдаленные результаты оперативного лечения и приблизить их к результатам лечения в плановой хирургии. КТ позволяет своевременно выявить раневые осложнения и прогнозировать течение послеоперационного периода.

Рис. 2. Термограмма пациента М. на 5-е сутки после герниопластики сетчатым протезом «onlay», по поводу ущемленной ПОВГ

Список литературы Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на репаративные процессы у больных с ущемленными вентральными грыжами

- Винник, Ю.С. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки/Ю.С. Винник .//Монография, том I (паховые и бедренные грыжи). Красноярск, 2011. -С. 260.

- Власов, В.В. Антропометрическое исследование больных с паховой грыжей оперированных после предбрюшинной аллопластики/В.В. Власов, И.В. Бабий//Материалы международной конференции «Трудные грыжи». -М., 2012. -С. 24-25.

- Ермолов, А.С. Состояние хирургической помощи больным с острыми заболеваниями органов брюшной полости за 2008-2012 гг./А.С. Ермолов, И.А. Шляховский, М.Г. Храменков//V конгресс московских хирургов. Медицинский алфавит 2013. -М., 2013. -2(14). -С. 5-13.

- Жуков, Б.Н. Оптимизация хирургического лечения больных с ущемленной грыжей брюшной стенки/Б.Н.Жуков, С.А. Быстров, Е.В.Шестаков//Хирургия. -2014. -№ 8. -С. 67 -70.

- Жуков, Б.Н. Лекции по лазерной медицине/Б.Н. Жуков, В.Н. Бакуцкий, Н.А. Лысов, В.И. Анисимов//-Самара: СМИ. -1993. -С. 16-30.

- Зимин, Ю.И. Серома после герниопластики. Семантическое разногласие: неизбежный процесс или инфекционное осложнение//Герниология. -2009. -2 (22). -С. 27-30.

- Кукош, М.В. Профилактика ранних после-операционных осложнений при эндопротезировании вентральных грыж/М.В. Кукош, А.В. Власов, Г.И. Гомозов//Новости хирургии. -2012. -№5. -С. 32-37.

- Общие принципы хирургического лечения ущемленных грыж брюшной стенки/А.С. Ермолов, Д.А. Благовестнов, А.В. Упырев, В.А.Ильичев//Медицинский альманах. -М., 2009. -№3 (8). -С. 23-24.

- Тимошин, А.Д. Результаты хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж/А.Д. Тимошин, А.Л. Шестаков, Е.А. Голота//Герниология. -2007. -№2. -С. 33.

- Томнюк, Н.Д. Анализ причин неудовлетворительных результатов хирургического лечения ущемленных грыж и пути их улучшения/Н.Д. Томнюк, И.А. Рябков, А.Н. Черных//Соврем. проблемы науки и образования. -2009. -№ 6. -С. 88-90.

- Цверов, И.А. Хирургическое лечение больных с вентральными грыжами: современное состояние вопроса/И.А. Цверов, А.В. Базаев//Современные технологии в медицине. -2010. -№ 4. -С. 122-127.

- Ammar, S.A. Management of complicated umbilical Hernias in cirrhotic patients using permanent mesh/Randomized clinical trial//Hernia. -2010. -Vol.14, N1. -P. 35-38.

- Beltran, M.A. Abdominal compartment syndrome in patients with strangulated Hernia/M.A. Beltran, R.A. Villar, K.S. Cruces//Hernia. -2008. -№12.-P. 613-620.