Влияние объёма мягких тканей на качество дистракционного костного регенерата при удлинении костей голени по Илизарову у пациентов с ахондроплазией (пилотное исследование)

Автор: Новиков К.И., Шевцов В.И., Клинцов Е.В., Жлоба К.И., Булбанов А.О.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 4 (58), 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - исследовать влияние объёма мягких тканей на качественные и количественные рентген-морфометрические показатели дистракционного костного регенерата при удлинении костей голени по Илизарову у пациентов с ахондроплазией.Материалы и методы. В исследование вошло 10 пациентов с ахондроплазией, которым впервые выполнялось удлинение обеих голеней в Центре Илизарова. Средний возраст составил 7 лет (6-8). Средняя величина удлинения составляла 67 мм (от 58 до 77). Все пациенты оперировались и курировались хирургом-ортопедом со стажем более 10 лет. У всех пациентов остеотомии большеберцовых костей выполнялись на уровне метафизарных зон миниинвазивно. "Холостой ход" убирался на 3-и сутки, дистракция начиналась на 4-е сутки, продолжалась со скоростью 1/4 мм каждые 4 часа и далее согласно рентген-изображению.Результаты и обсуждение. К окончанию фазы дистракции у 2-х пациентов дистракционный регенерат соответствовал II типу по рентген-классификации Ru Li [1], у 3-х - III типу, у 4-х - IV типу (хотя бы в 1-й из проекций), у 1 - V типу. У всех пациентов в первые 2 недели дистракции происходило увеличение объёма регенерата до соответствия I типу по классификации Li с дальнейшей его перестройкой. Максимальное снижение объёма мышц на 1 мм длины от начального составляло 54,6%, минимальное - 18,9% (в среднем 32.4%). Диаметр самого узкого участка дистракционного регенерата (хотя бы в 1 проекции) составлял от 3,3 до 20,9 мм. Всего было выполнено 42 измерения объёма мышц на 1 мм длины, 42 измерения самого узкого участка дистракционного регенерата.Заключение. Была выявлена статистически значимая (при n=42 коэффициент корреляции Спирмена составил 0,420 при p=0,05) средне-выраженная связь между объёмом мышц на 1 мм длины и наименьшим диаметром дистракционного регенерата. Производная выражается формулой y=0,006x+8.3. Исходя из данного выражения можно рассчитать максимальный желаемый диаметр дистракционного регенерата зная толщину кости на уровне остеотомии и начальный объём мышц на единицу длины для данного сегмента. Также была отмечена тенденция к резкому уменьшению скорости прироста объёма дистракционного регенерата после уменьшения на 22,6% от начального объёма мышечной ткани на 1 мм длины.

Несостоятельный дистракционный регенерат, кровоснабжение дистракционного регенерата, дистракционный остеосинтез по илизарову

Короткий адрес: https://sciup.org/142244693

IDR: 142244693 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-4-23-30

Текст научной статьи Влияние объёма мягких тканей на качество дистракционного костного регенерата при удлинении костей голени по Илизарову у пациентов с ахондроплазией (пилотное исследование)

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

С 1950 года используется методика, разработанная Г.А. Илизаровым, позволяющая удлинить любой сегмент. Но каждое оперативное лечение, к сожалению, имеет определённый риск развития осложнений. К одному из самых тяжёлых относится формирование несостоятельного дистракционного регенерата [2]. Несостоятельным дистракционным регенератом можно считать такой регенерат в фазу консолидации, оптическая плотность и морфологическая форма которого делает невозможной функциональную нагрузку на конечность (иными словами имеется 100% вероятность перелома типа Ia-b по Simpson-Kenwrigth) [3]. Несмотря на то, что методика дистракционного остеосинтеза используется по всему миру уже более 60-ти лет, в отечественной и зарубежной литературе постоянно публикуются статьи, описывающие данное ослож- нение [4-6]. На текущий момент уже разработаны методики по „защите“ сформированного несостоятельного регенерата с помощью погружного остеосинтеза а также по увеличению его диаметра с использованием массивной аутотрансплантации костной ткани [7,8]. Стоит отметить, что данные способы по лечению несостоятельного регенерата не всегда осуществимы, например при наличии гнойно-воспалительных процессов в зоне доступа для погружного остеосинтеза или невозможности интрамедуллярного армирования ввиду крайне малого диаметра регенерата. Поэтому была разработана отечественная малоинвазивная методика увеличения объёма дистракционного регенерата в фазу консолидации [9].

Исходя из всех этих данных авторы ставят вопрос, можно ли по изменению объема мягких тканей прогнозировать формирование несостоятельного дистракционного регенерата у конкретного пациента, чтобы иметь возможность планиро- вать количество этапов оперативного лечения, его варианты и обсуждать их с пациентами, т. к., в большинстве случаев больные настаивают на максимально-возможном удлинении за одну оперативную сессию. Часто встречающейся проблемой является некомплаентность пациентов, в результате которой они самостоятельно (без врачебного контроля) преднамеренно превышают допустимую величину удлинения с ожидаемым исходом.

В данной статье демонстрируются первые результаты исследований влияния объёма мягких тканей на качество дистракционного регенерата.

Материалы и методы

Данное исследование проводилось на базе Центра Илизарова. Для первичной обработки из цифрового архива были отобраны истории 10-ти пациентов с ахондроплазией, которым впервые проводилось оперативное удлинение голеней. Средний возраст составил 7 лет (от 6 до 8-ми). У 2-х пациентов остеотомия выполнялась на 2-х уровнях, у оставшихся 8-ми — на уровне проксимального метафиза. Удлинение проводилось по методике Илизарова хирургом-ортопедом со стажем работы более 10-ти лет. Во всех случаях не использовались стержни-шурупы для фиксации к кольцам аппарата. Остеотомия проводилась миниинвазивным способом, „холостой ход“ убирался на 3-и сутки после операции, дистракция 1/6 оборота гайки 6 раз в день начиналась с 4-го дня после операции и далее зависела от рентгенологической и клинической картины, полная нагрузка весом разрешалась со второго дня после операции с учётом болевых ощущений. Все случаи наблюдались до фазы консолидации дистракционного регенерата.

У всех пациентов перед планированием оперативного вмешательства выполнялись рентгенограммы обеих ног в положении стоя в 2-х стандартных проекциях для расчёта длины конечностей, проверки РЛУ. Далее рентгенограммы выполнялись на 7-е сутки для контроля расхождения отломков, затем каждые 15 дней до окончания дистракции. В фазу консолидации рентгенография проводилась 1 раз в 30 дней (наблюдалась разбежка в днях назначения контрольных рентгенограмм от 3-х до 10 дней).

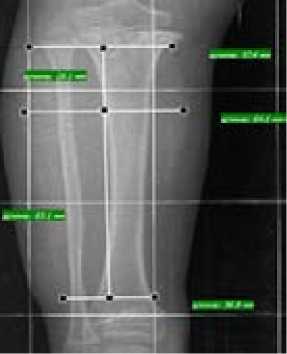

Все серии рентгенограмм сохранялись в формате DICOM для обработки на программном обеспечении Hi-Scene, разработанном в Центре Илизарова и прошедшем государственную регистрацию в 2014 году (№2014611777). Так как фокусное расстояние при выполнении рентгенограмм ввиду человеческого фактора каждый раз было разным, для масштабирования первичных рентгенограмм выбирался снимок в послеоперационном периоде (любые 2 проекции, в которых были видны стержни внешнего фиксатора и статичный участок кости). Проводилось измерение длины стержня по количеству насечек резьбы, данная величина позволяла истинно масштабировать снимок, после чего проводились измерения (рис. 1).

Рисунок 1 – способ масштабирования рентгенограммы (в приведённом примере 91 резьбовая насечка, что соответствует 91 мм)

Ввиду того, что жировая ткань и кожа не являются источниками кровоснабжения кости, в отличие от мышц, объём последних и подлежал измерению. Для этого использовалась формула расчёта объёма усечённого овального конуса [интернет-ресурс onlinerechner.de]: измерялся верхний, средний и нижний диаметры в 2-х проекциях на симметричных уровнях, измерялись длины между верхним и средним, средним и нижним диаметрами, после чего выполнялся расчёт объёмов верхнего и нижнего конусов и они суммировались. Далее аналогичным способом рассчитывался объём кости и вычитался из общего объёма (объём малоберцовой кости пренебрегался). Таким образом получался объём только мышечной массы без учёта объёма кости (алгоритм на рисунках 2-4).

Рисунок 2 - измерение диаметров и расстояний между ними в прямой проекции для вычисления объёма мышц

Далее путём деления объёма мышц, выраженного в мм³ на всю, задействованную в расчётах, длину кости, рассчитывался объём мышц на единицу длины (выражался в мм³/мм). Для оценки качества дистракционного регенерата выбраны

2 основных критерия: 1-минимальный диаметр регенерата в одной из проекций, 2- оптическая плотность дистракционного регенерата в стадию консолидации. Оба показателя измерялись при помощи вышеупомянутого ПО HiScene. Статистическая обработка осуществлялась при помощи пакета LibreOffice Calc. Оценка взаимосвязи проводилась при помощи ранговой корреляции Спирмена, т. к. данный метод менее чувствителен к единичным пиковым значениям исследуемых показателей.

Рисунок 3 – измерение диаметров и расстояний между ними в боковой проекции

Рисунок 4 – измерение объёма кости

Результаты и их обсуждение

Всего было исследовано 10 случаев первичного оперативного удлинения голеней у пациентов с ахондроплазией, суммарно проанализировано 52 серии этапных рентгенограмм, выполненных в 2-х стандартных проекциях. Средняя величина удлинения составила 67 мм (от 58 до 77). У всех 10 пациентов происходила перестройка формы дистракционного регенерата. К окончанию фазы дистракции у 2-х пациентов дистракционный регенерат соответствовал II типу по рентген-классификации Ru Li, у 3-х — III типу, у 4-х — IV типу (хотя бы в 1-й из проекций), у 1 — V типу. В первые 2 недели после оперативного вмешательства у всех пациентов наблюдалось увеличение относительного объёма мышц, что связано с отёком мягких тканей после остеотомии.

Рентген-морфометрические данные приведены в таблице 1.

Данные в столбцах слева направо: 1-общий объём мышечной ткани ; 2-дни остеосинтеза; 3-объём дистракционного регенерата; 4-наименьший диаметр дистракционного регенерата в одной из проекций за весь период наблюдения; 5-длина участка кости, на котором выполнялось измерение объёма мышц; 6-объём мышечной ткани на единицу длины; 7- разница в изменении объёма мышц на единицу длины, выраженная в процентах; 8-средняя оптическая плотность дистракционного регенерата на единицу объёма регенерата; 9-тип дистракционного регенерата по классификации Ru Li; 10-отношение всей длины кости к её наименьшему диаметру до удлинения (индекс остеостении); 11-скорость дистракции.

Примечание: все измерения длин и объёмов указаны в мм. и мм³.

При ранжировании данных объёма мягких тканей на единицу длины и наименьшим диаметром дистракционного регенерата критерий Спирмена составляет 0,42 что для 42-х наблюдений указывает на статистически значимую корреляционную зависимость. Функция данной зависимости выглядит как уравнение y=0,006x+8,3.

Пример использования данной формулы: на первичных рентгенограммах мы измеряем начальный диаметр кости на уровне планируемой остеотомии (допустим 18 мм) — это минимальное значение „у“ для формирования состоятельного регенерата. Подставляя в формулу получаем х=(18-8,2)/0.006=1633 мм/мм³. Далее остаётся в процессе удлинения сегмента не допускать снижения объёма мягких тканей меньше расчётного значения.

На практике же данная задача вряд ли осуществима ввиду того, что время адаптации и восстановления мышц значительно превышает время консолидации дистракционного регенерата, к тому же расчёт объёма мышц — довольно трудоёмкий процесс, что делает применение его крайне сомнительным. Решением же будет разработка ПО типа СНС (свёрточные нейронные сети), способного по рентгенограммам быстро проводить необходимые расчёты.

Также в полученных результатах можно выявить следующую закономерность: при уменьшении объёма мягких тканей, в среднем, на 22%, резко снижается скорость роста объёма дистракционного регенерата (со 100-150% до 0-15%). Эти данные могут использоваться в активном мониторинге для коррекции скорости дистракции. Пример из исследования: первый случай, указанный в таблице — начальный объём мышц на единицу длины составлял 1489 мм³/мм, далее в течение 20 дней дистракции он существенно не менялся, при этом прирост объёма регенерата составлял 4829 мм³ - 10473мм³ -21974 мм³ (прирост на 100%) . К 50-му дню произошло снижение относительного объёма мышечной ткани до 1129 мм³ (что составляет 75% от первоначального 1489 мм³), при этом объём регенерата составлял 17107 мм³ (скорость прироста объёма отрицательная в сравнении с 2-х кратными приростами в первые 20 дней дистракции). Далее по всем приведённым примерам скорость прироста объёма регенерата значительно снижалась в той или иной степени при снижении относительного объёма мышц на 22,6% (разброс от 19% до 26%).

Таблица 1

|

Объём мышц |

Дни ОС |

Объём регенерата |

Диаметр самого тонкого участка регенрата |

Вся длина сегмента |

Относительный объём мышечной ткани |

Динамика изменения относительного объёма |

Средняя плотность/ объём регенерата |

Тип формы регенерата по Li |

Индекс остеопении |

Скорость дистракции |

|

276385 |

0 |

0 |

0 |

111 |

1489 |

0 |

0 |

11.7 |

0 |

|

|

185838 |

10 |

4829 |

22.5 |

123.7 |

1502 |

-65.71 |

0.17 |

1 |

1.27 |

|

|

208587 |

22 |

10473 |

22.6 |

134.2 |

1554 |

3.35 |

0.08 |

1 |

0.88 |

|

|

190227 |

50 |

21974 |

20 |

168.4 |

1129 |

-37.64 |

0.04 |

2 |

1.22 |

|

|

272733 |

158 |

17107 |

15.4 |

169 |

1613 |

30.01 |

3 |

0.01 |

||

|

206473 |

0 |

0 |

0 |

114 |

1811 |

0 |

0 |

0 |

7.1 |

0 |

|

307107 |

8 |

5256 |

20 |

128 |

2399 |

24.51 |

0.16 |

2 |

1.75 |

|

|

243201 |

26 |

15515 |

22 |

150.6 |

1614 |

-48.64 |

0.06 |

1 |

1.26 |

|

|

323500 |

51 |

37898 |

23 |

183 |

1767 |

8.66 |

0.02 |

1 |

1.3 |

|

|

280242 |

80 |

30256 |

17 |

191 |

1467 |

-20.45 |

0.03 |

2 |

0.28 |

|

|

239119 |

121 |

18351 |

14 |

191 |

1251 |

-17.27 |

0.05 |

4 |

0 |

|

|

139890 |

0 |

0 |

0 |

75.7 |

1447 |

0 |

0 |

8.59 |

0 |

|

|

141556 |

9 |

4599 |

16.6 |

92.3 |

1533 |

-20.48 |

0.18 |

1 |

1.84 |

|

|

152708 |

44 |

10616 |

15.1 |

142.6 |

1070 |

-43.27 |

0.09 |

4 |

1.44 |

|

|

176561 |

59 |

8899 |

11.7 |

142.8 |

1236 |

13.43 |

0.11 |

4 |

0.01 |

|

|

146056 |

0 |

0 |

0 |

81.6 |

1789 |

0 |

0 |

8.15 |

0 |

|

|

176816 |

12 |

7036 |

14.5 |

102.4 |

1726 |

-3.65 |

0.12 |

1 |

1.73 |

|

|

243223 |

30 |

16537 |

19.1 |

133.7 |

1819 |

5.11 |

0.05 |

2 |

1.74 |

|

|

246110 |

47 |

15989 |

13.1 |

157.2 |

1565 |

-16.23 |

0.06 |

4 |

1.38 |

|

|

207855 |

95 |

10556 |

6.2 |

154.4 |

1346 |

-16.27 |

0.1 |

4 |

-0.06 |

|

|

175884 |

0 |

0 |

0 |

104.8 |

1678 |

0 |

0 |

9.68 |

0 |

|

|

197785 |

15 |

5255 |

15.4 |

119.8 |

1650 |

-1.7 |

0.17 |

1 |

1 |

|

|

186604 |

35 |

11114 |

19.3 |

137.1 |

1361 |

-21.23 |

0.08 |

3 |

0.87 |

|

|

216964 |

52 |

12262 |

14.6 |

149.3 |

1453 |

6.33 |

0.1 |

4 |

0.72 |

|

|

241640 |

134 |

12202 |

14.9 |

163.6 |

1477 |

1.62 |

0.1 |

4 |

0.17 |

|

|

150061 |

0 |

0 |

0 |

87.8 |

1709 |

0 |

0 |

10.26 |

0 |

|

|

162834 |

10 |

4527 |

18.2 |

100 |

1628 |

-4.98 |

0.18 |

1 |

1.22 |

|

|

152122 |

29 |

8568 |

20.3 |

107.9 |

1409 |

-15.54 |

0.1 |

2 |

0.42 |

|

|

155424 |

47 |

11435 |

19.3 |

121.2 |

1282 |

-9.91 |

0.08 |

2 |

0.74 |

|

|

198545 |

66 |

25962 |

19.4 |

146.5 |

1355 |

5.39 |

0.04 |

2 |

1.33 |

Продолжение Таблицы 1

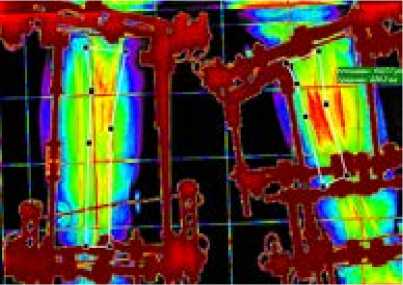

Также не было выявлено какой-либо взаимосвязи между объёмом дистракционного регенерата и средней оптической плотностью в долгосрочном периоде, т. к. в 100% случаев оптическая плотность регенерата превышала ОП материнских участков кости. На рисунке 5 представлена рентгенограмма одного из обследованных пациентов через 3 месяца после окончания дистракции, обработанная в программе Hi-Scene.

Рисунок 5 — оптическая плотность дистракционного регенерата на 3-й месяц фиксации

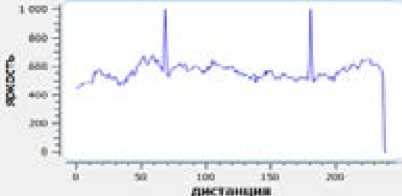

Рисунок 6 - срез оптической плотности регенерата справа

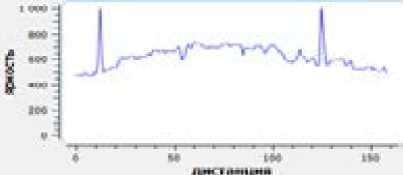

Рисунок 7 – срез оптической плотности регенерата левой голени

На рисунках 6,7 представлены срезы оптической интенсивности на выделенных участках (по 2 пика на каждом графике соответствуют белым линиям масштабной сетки рентгенограммы). Участки на графиках на дистанции 50-100, соответствующие зоне дистракционного регенерата, имеют более высокие показатели оптической плотности (500-600 ед), чем смежные с ними участки материнской кости (420-500 ед).

При проверке наличия статистически значимой связи между индексом остеостении и 1- минимальным объёмом дистракционного регенерата, 2-максимальным снижением объёма мышечной ткани показатели составили 0,018 и 0,26 соответственно, что указывает на отсутствие связи.

Также вычислялось отношение индекса остеостении к абсолютному показателю удлинения и проверялось наличие связи между полученными значениями и типом регенерата по рентген-классификации Li. Индекс составил 0,464, что для выборки в 10 единиц наблюдения является недостаточным, но заслуживает подробного изучения в дальнейших исследованиях.

Важным считаем отметить, что в 2х единственных случаях, когда конечная форма дистракционного регенерата соответствовала II типу по Li, относительная оптическая плотность на единицу объёма регенерата составляла 0,1 ед/мм³ и более.

Выводы

Для пациентов с ахондроплазией в возрастной категории 7-8 лет существует корреляционная связь между объёмом мышечной ткани на единицу длины и наименьшим диаметром дистракционного регенерата при переходе к фазе фиксации, что заслуживает дальнейшего изучения в других возрастных группах. В момент уменьшения объёма мягких тканей на 22,6% от начального начинается резкое снижение скорости роста объёма дистракционного регенерата, что должно учитываться при послеоперационном ведении (с этого целесообразным является применение всевозможных способов стимуляции дистракционного регенерата [10]). Большие объёмы исследуемых данных ставят необходимым создание в последующем нейронных сетей, способных в процессе удлинения сегмента оценивать состояние дистракционного регенерата по множеству параметров.

Список литературы Влияние объёма мягких тканей на качество дистракционного костного регенерата при удлинении костей голени по Илизарову у пациентов с ахондроплазией (пилотное исследование)

- Li R., Saleh M., Yang L., Coulton L. Radiographic classifi ation of osteogenesis during bone distraction. J Orthop Res. 2006 Mar,24(3):339-47. PMID: 16479566. DOI: 10.1002/jor.20026. EDN: XUBKRK

- PMID: 16479566

- Несостоятельный дистракционный регенерат как осложнение дистракционного остеосинтеза: факторы риска формирования, превентивная диагностика, лечение / К.И. Новиков, Е.В. Клинцов, О.В. Климов, К.С. Сергеев//Гений ортопедии. 2024,30(1):134- 141. DOI: 10.18019/1028-4427-2024-30-1-134-141 EDN: EZRBEC

- Nesostoyatel'nyi distraktsionnyi regenerat kak oslozhnenie distraktsion- nogo osteosinteza: faktory riska formirovaniya, preventivnaya diagnostika, lechenie / K.I. Novikov, E.V. Klintsov, O.V. Klimov, K.S. Sergeev//Geniiortopedii. 2024,30(1):134-141. -EDN. DOI: 10.18019/1028-4427-2024-30-1-134-141 EDN: EZRBEC

- Simpson A.H., Kenwright J. Fracture following lower limb lengthening in children: A series of 58 patients Orthop. Traumatol.//Surg Res 2013,72:9. DOI: 10.1016/j.otsr.2012.08.005

- Borzunov D.Y., Shastov A.L. Mechanical solutions to salvage failed distraction osteogenesis in large bone defect management. Int Orthop 2019,43(5):1051-1059. DOI: 10.1007/s00264-018-4032-6

- Fracture following lower limb lengthening in children: A series of 58 patients / F.Launay, R. Younsi, M. Pithioux, P. Chabrand, G. Bollini, J-L. Jouve//J. Bone Joint Surg. Br. 2009,91(12):1612-7. DOI: 10.1302/0301-620X.91B12.22418

- Insuffit Bone Regenerate after Intramedullary Femoral Lengthening / M. Kenawey, Ch. Krettek, E. Liodakis, R. Meller, S. Hankemeier//Clin. Orthop. Relat. Res. 2011,469(1):264-273. Epub 2010 Apr 2. DOI: 10.1007/s11999-010-1332-6

- Prophylactic titanium elastic nailing (TEN) following femoral lengthening (Lengthening then rodding) with one or two nails reduces the risk for secondary interventions after regenerate fractures: A cohort study in monolateral vs. bilateral lengthening procedures / F. Schiedel, U. Elsner, G. Gosheger, B. Vogt, R. Rödl//BMC Musculoskeletal Disorders 2013,14:302. DOI: 10.1186/1471-2474-14-302 EDN: OXZIPF

- Limb Lengthening in Patients with Achondroplasia / Kwang Won Park, Reyan Niño Garcia, Chastity Amor Rejuso, Jung-Woo Choi, Hae-Ryong Song Yonsei//Med. J. 2015,56(6):1656-1662. DOI: 10.3349/ymj.2015.56.6.1656

- Новиков, К.И. Лечение по Илизарову осложнений билатерального удлинения бедренных костей у пациента с ахондроплазией / К.И. Новиков, Е.В. Клинцов, О.С. Новикова//Медицинская наука и образование Урала. 2023,24(116):188-192. 10.36361/18148999_202 3_24_4_188. DOI: 10.36361/18148999_2023_24_4_188 EDN: UXKRVI

- Novikov, K. I. Lechenie po Ilizarovu oslozhnenii bilateral'nogo udlineniya bedrennykh kostei u patsienta s akhondroplaziei / K.I. Novikov, E.V. Klintsov, O.S. Novikova//Meditsinskaya nauka i obrazovanie Urala. 2023,24(116):188-192. DOI: 10.36361/18148999_2023_24_4_188 EDN: UXKRVI

- Шевцов В.И., Леончук С.С. Стимуляция дистракционного остеогенеза при удлинении конечностей: наша концепция//Травматология и ортопедия России. 2020,1:75-85. DOI: 10.21823/2311-2905-2021-27-1-75-85 EDN: ZALXJW

- Shevtsov V.I., Leonchuk S.S. Stimulyatsiya distraktsionnogo osteogeneza pri udlinenii konechnostei: nasha kontseptsiya//Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2020,1:75-85. DOI: 10.21823/2311-2905-2021-27-1-75-85