Влияние облучения на заболеваемость нервной системы среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Автор: Чекин С.Ю., Горский А.И., Максютов М.А., Корело А.М., Карпенко С.В., Туманов К.А., Лашкова О.Е., Кочергина Е.В.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Радиологические последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в 1986 г., остаются в фокусе внимания как научного сообщества, так и в различных ведомствах и организациях, обеспечивающих радиологическую безопасность граждан в случае радиационных аварий и инцидентов. Анализ этих радиологических последствий является одной из основных задач Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР). По данным НРЭР среди участников ликвидации последствий чернобыльской аварии (ликвидаторов) уже в первые годы после работ в зоне аварии был отмечен значительный рост заболеваемости по большинству классов болезней. Болезни нервной системы и органов чувств вошли в тройку лидеров по темпам роста. Целью данного исследования является количественная оценка радиационных рисков заболеваемости ликвидаторов болезнями нервной системы. На основе 38-летних наблюдений за когортой ликвидаторов, зарегистрированных в НРЭР, получены статистически значимые оценки радиационных рисков заболеваемости ликвидаторов болезнями нервной системы с оценкой коэффициента избыточного относительного риска оценка ERR/Гр=0,38, что, с учётом доверительных интервалов оценок, сопоставимо с уровнем радиационного риска для солидных злокачественных новообразований в этой же когорте (ERR/Гр=0,69). Наибольший вклад в радиационный риск болезней нервной системы вносят полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64) с оценкой ERR/Гр=0,93, а также другие нарушения нервной системы (G90-G99) с оценкой ERR/Гр=0,42. Непараметрические оценки радиационных рисков в дозовых интервалах и оценки модели риска, линейно-квадратичной по дозе облучения, показывают, что оценки в виде коэффициента ERR/Гр, т.е. в рамках линейной беспороговой модели, в области малых доз (до 0,3 Гр) являются заниженными, а радиационный эффект в виде увеличения заболеваемости болезнями нервной системы может быть пороговым, что требует дополнительного исследования. Для большинства болезней центральной нервной системы радиационные риски не обнаружены. Влияние на радиационный риск болезней нервной системы других предшествовавших заболеваний является статистически незначимым, а оценка возможного влияния болезней нервной системы на радиационный риск развившихся впоследствии заболеваний из других классов болезней требует дополнительных исследований.

Чернобыльская авария, ликвидаторы, болезни нервной системы, предшествующие заболевания, радиационный риск, относительный риск, непараметрические оценки, линейная беспороговая модель риска, избыточный относительный риск, линейно-квадратичная модель риска, здравоохранение

Короткий адрес: https://sciup.org/170209549

IDR: 170209549 | УДК: 614.876:621.039.586:616.8 | DOI: 10.21870/0131-3878-2025-34-1-14-31

Текст научной статьи Влияние облучения на заболеваемость нервной системы среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции

Анализ радиологических последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), произошедшей почти 40 лет назад, остаётся в фокусе внимания как научного сообщества, практикующих медицинских специалистов, так и в различных ведомствах и организациях, в задачи которых входит обеспечение радиологической безопасности граждан в случае радиационных аварий и инцидентов. Единственной беспрерывно действующей все эти годы системой, собирающей, верифицирующей и анализирующей данные об изменении состоянии здоровья

Чекин С.Ю.* – зав. лаб.; Горский А.И. – вед. науч. сотр., к.т.н.; Максютов М.А. – зав. отд., к.т.н.; Корело А.М. – ст. науч. сотр.; Карпенко С.В. – инженер; Туманов К.А. – зав. лаб., к.б.н.; Лашкова О.Е. – науч. сотр.; Кочергина Е.В. – зав. лаб., к.м.н. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

всех категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на ЧАЭС, а также иных радиационных аварий и инцидентов на территории Российской Федерации, является Национальный радиационно-эпидемиологический регистр (НРЭР) [1]. В целях проведения объективного и комплексного радиационно-эпидемиологического и статистического анализа в НРЭР собираются медицинские данные по всем классам болезней, включая заболевания нервной системы.

В максимально короткие сроки после аварии был развернут широкий мониторинг здоровья лиц, подвергшихся и подвергающихся воздействию ионизирующего излучения в диапазоне малых доз, позволяющий изучать влияние этого излучения на различные морфофункциональные характеристики важнейших информационных, регуляторных, физиологических систем организма и метаболических процессов.

Уже в первые месяцы после возвращения участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (ликвидаторов) из зоны аварии врачи разных специальностей (терапевты, кардиологи, эндокринологи, неврологи, психиатры) начали регистрировать у ликвидаторов ряд клинических проявлений. На уровне целостного организма клинические проявления характеризовались, главным образом, нейровегетативными расстройствами и функциональными изменениями деятельности основных физиологических систем организма [2].

По данным НРЭР [1], в первые годы после работы в зоне аварии статистически достоверный рост заболеваемости ликвидаторов был отмечен по большинству классов болезней. Болезни нервной системы и органов чувств (название класса согласно действующей в то время «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» девятого пересмотра, МКБ-9) вошли в тройку лидеров по темпам роста, опережая даже эндокринологическую патологию, рост которой предсказывался специалистами.

Большинство ликвидаторов были молодыми людьми (средний возраст на момент участия в работах не достиг 35 лет), не имели серьёзной патологии до работы в зоне чернобыльской аварии, а предъявляемые жалобы были столь разнообразными и в то же время неоформленными, что основным диагнозом, выставляемым ликвидаторам, стал диагноз «вегето-сосудистая дистония». Термин «вегето-сосудистая дистония» (ВСД) отсутствует в использующейся в системе НРЭР кодировке МКБ-10 [3], однако есть диагнозы, близкие к нему: синдром вегетативной дисфункции, нейроциркуляторная дистония, соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы – полиэтиологический синдром, характеризуемый дисфункцией вегетативной нервной системы. ВСД представляет собой комплекс симптомов, включающий в себя многообразные клинические проявления самых разных заболеваний и расстройств [4]. Наиболее корректным названием для части неврологических расстройств, относимых к ВСД, в МКБ-10 является рубрика G90.9 – расстройство вегетативной (автономной) нервной системы неуточнённое.

Возникновение синдрома ВСД в большинстве случаев происходило во время пребывания в 30-км зоне чернобыльской аварии (50%) и в течение первых месяцев после участия в аварийных работах (33%). Было отмечено, что нарушения вегетативной регуляции у ликвидаторов отличаются стойкостью, выраженностью и системностью. У ликвидаторов из когорты работников атомной промышленности России в классах болезней «психические расстройства» (рубрики МКБ-10 F00-F99) и «болезни нервной системы и органов чувств» (рубрики МКБ-10 G00-G99) по результатам периодических медицинских осмотров в первые годы после аварии превалировали заболевания функционального характера, такие как невротические расстройства (F40-F48), включающие нейроциркуляторную дистонию (F45), и ВСД (G90.9) [5]. Динамические исследования различных категорий облучённых лиц позволили выявить при ВСД наиболее значительные сдвиги в трёх основных системах адаптации: нейропсихической, нейроиммунной и нейроэндокринной, подтверждающие состояние хронического дистресса [6].

Практически одновременно с ВСД ликвидаторам начали выставлять диагноз дисциркуляторной энцефалопатии (рубрика МКБ-10 G93.4). Синонимами данного состояния являются хроническая ишемия мозга, ишемическая болезнь мозга, цереброваскулярная болезнь [7]. Термин дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) наиболее удачен, т.к. он отражает локализацию поражения (энцефалопатия), его природу (сосудистая недостаточность) и в то же время жёстко не связан с конкретным патогенетическим механизмом – только с острой или хронической церебральной ишемией [8]. Из-за нарушения кровоснабжения головного мозга в тканях начинают происходить изменения, которые в итоге приводят к нарушению мозговых функций. Постепенно нарастающая недостаточность кровообращения приводит к появлению мелкоочагового некроза ткани головного мозга. ДЭП является результатом этого процесса и в переводе означает «нарушение функционирования» головного мозга. Это состояние характеризуется мультифокальным или диффузным поражением головного мозга, которое приводит к нарушению его функций, что проявляется сочетанием неврологических и психологических расстройств [8].

Основными причинами развития ДЭП у необлучённого человека являются атеросклероз и гипертензия, а также их сочетание [9]. Развитию ДЭП может способствовать также остеохондроз позвоночника, чаще – в шейном или верхне-грудном отделах, при развитии которого из-за деформации межпозвоночных дисков могут сдавливаться позвоночные артерии и нарушаться (ухудшаться) кровоснабжение головного мозга. Это причины, которые не типичны для молодых мужчин без явных проблем со здоровьем на момент начала работ в зоне аварии.

Ряд исследователей, столкнувшихся с ростом числа ликвидаторов, у которых были выявлены клинические симптомы и инструментально подтверждены признаки ДЭП без наличия указанной патологии, сочли причиной возникновения изменений в головном мозге интенсивное курение, злоупотребление алкоголем и стресс, возникший вследствие факта воздействия радиации, а также ожидания пагубных последствий от облучения [5].

Часть исследователей пришла к заключению об отсутствии или минимальности последствий аварии, сводя их в основном к психогениям [10]. Исследователи из НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России при обследовании ликвидаторов из Госкорпорации «Росатом» пришли к выводу, что гипотеза, будто профессионалы оценивают опасность пострадать от радиации ниже, чем непрофессионалы, не подтвердилась. Ликвидаторы, сталкивавшиеся с воздействием радиоактивных веществ в своей повседневной жизни в качестве профессиональной вредности (т.е. в том числе и работники атомной промышленности), «достоверно более высоко и единодушно оценивали опасность радиационного воздействия именно в Чернобыле, чем лица, имевшие другие профессиональные вредности или не сталкивающиеся с ними вовсе» [11].

Однако в работе [12] по итогам скрининга состояния здоровья ликвидаторов уже в 19931994 гг. было отмечено, что в структуре заболеваний нервной системы среди ликвидаторов следует выделить заболевания периферической нервной системы (G60-G64, G70-G73), вертебро-генные (М40-М54), (84,6%), начальные признаки недостаточности кровообращения мозга (38,3%), транзиторные нарушения мозгового кровообращения (16,2%) и последствия черепномозговых травм (22,9%).

Спустя 9 лет после аварии авторы [13] опубликовали результаты, свидетельствующие, что воздействие ионизирующего излучения на всё тело в диапазоне 0,5-5 Гр, в том числе крайне малых доз (0,003 Гр), определяет преходящие рефлекторные ответы центральной нервной системы. Установлено также, что тяжесть эффектов определяется не только величиной дозы, но и длительностью воздействия, степенью зрелости мозга на момент облучения. Нарушения микроциркуляции периферического кровообращения занимают значительное место. Им сопутствуют снижение синтеза и обмена нейромедиаторов норадреналина и дофамина, нарушения гематоэнцефалического барьера, развитие аутоиммунных реакций. Изменения гематоэнцефалического барьера, особенно связанные с эндотелием мозговых сосудов, действительно имеют большое значение в развитии радиационных поражений нервной системы [14].

Вне проблемы воздействия радиации на нервную систему авторы работы [9] в качестве иных причин, приводящих к ухудшению кровоснабжения головного мозга, называют васкулиты. При этом в работе [15] авторы напоминают, что ионизирующее излучение затрагивает эндотелий кровеносных сосудов. Эндотелиальные клетки играют важную роль в поддержании барьера между кровью и мозгом, и их повреждение может привести к нарушениям проницаемости барьера и другим патологическим изменениям [14]. Наиболее радиочувствительными являются капилляры. Повреждение мелких сосудов в каждой ткани тела является диффузным, хотя по степени выраженности неодинаковым. Особенно важным следствием облучения, связанным с повреждением мелких сосудов, является развитие фиброза и окклюзии, что может вести к гибели клеток паренхимы, для которых сосуды служат источником кислорода и питания. При хронических нарушениях кровообращения мозга преобладают симптомы слабоумия, а неврологическая симптоматика достаточно однообразна и выражена менее ярко. Слабоумие развивается непредсказуемо, но чем младше пациент, тем быстрее обычно прогрессирует болезнь. Все стадии могут пройти как за 6 мес., так и за 10 лет [16]. В связи с этим, сенильная дегенерация головного мозга (G31.1) также может быть предметом исследования в радиационной эпидемиологии.

Целью данного исследования является количественная оценка радиационных рисков заболеваемости ликвидаторов болезнями нервной системы (рубрики МКБ-10 G00-G99) на основе данных, накопленных в Единой федеральной базе данных (ЕФБД) НРЭР [1].

Материалы и методы

В настоящем исследовании использованы обезличенные данные наблюдений за когортой ликвидаторов, накопленные в ЕФБД НРЭР с 1986 по 2024 гг. Для исследования радиационных рисков была сформирована когорта по следующим критериям:

-

1) мужчины с документально подтверждённой дозой гамма-облучения всего тела;

-

2) период въезда в зону чернобыльской аварии: 1986-1987 гг.;

-

3) возраст на год въезда в зону чернобыльской аварии: 18-69 лет включительно;

-

4) ликвидаторы, имеющие информацию о датах диагнозов заболеваний (включая диагнозы причин смерти) или датах выбытии из-под наблюдения в период 1986-2024 гг.;

-

5) ликвидаторы, состоящие на учёте в субъектах Российской Федерации (исключая ведомственные подрегистры).

Численность исследованной когорты ликвидаторов мужского пола составила 88348 человек. Средняя индивидуальная доза внешнего гамма-облучения ликвидаторов, накопленная за время работ, – 0,133 Гр, максимальная доза – 1,46 Гр. Средний возраст ликвидаторов на момент въезда в зону аварии составлял 33,5 года. За период исследования (1986-2024 гг.) было зарегистрировано 62925 членов когорты, имеющих хотя бы один впервые выявленный диагноз болезней нервной системы, входящих в рубрики G00-G99 МКБ-10 [3]. Следующие, наиболее численные рубрики: J (37255 диагнозов), М (35593), I (32120), K (30228), F (23935), Е (22431). Число сопутствующих рубрике G заболеваний определялось из условия, что год диагноза в рубрике сопутствующих заболеваний был меньше или равнялся году диагноза в рубрике G. В табл. 1 приведён фрагмент формата информации, использованной в анализе.

Таблица 1

Формат исходных данных, использованных при анализе

|

ID |

YIN |

BD |

AEx |

AE_Gr |

Dos |

Dos_Gr |

Case |

Tmax |

Cas_G_Y |

Age_G |

G |

AB |

C |

|

1 |

1986 |

1953 |

33 |

2 |

0,27 |

1 |

1 |

1993 |

1993 |

40 |

G |

||

|

2 |

1987 |

1945 |

42 |

3 |

0,1 |

0 |

0 |

2005 |

A B |

||||

|

3 |

1987 |

1953 |

34 |

2 |

0,0976 |

0 |

1 |

2000 |

20 00 |

4 7 |

G |

||

|

4 |

1986 |

1951 |

35 |

2 |

0,231 |

1 |

1 |

1996 |

1996 |

45 |

G |

||

|

5 |

1986 |

1946 |

40 |

3 |

0,2 |

1 |

0 |

2006 |

A B |

||||

|

6 |

1986 |

1952 |

34 |

2 |

0,08 |

0 |

1 |

1998 |

19 98 |

4 6 |

G |

||

|

7 |

1986 |

1954 |

32 |

2 |

0,232 |

1 |

0 |

2005 |

C |

||||

|

8 |

1986 |

1949 |

37 |

2 |

0,23 |

1 |

1 |

1993 |

19 93 |

4 4 |

G |

||

|

9 |

1986 |

1950 |

36 |

2 |

0,2425 |

1 |

0 |

2005 |

C |

||||

|

10 |

1986 |

1954 |

32 |

2 |

0,1346 |

0 |

1 |

2003 |

20 03 |

4 9 |

G |

||

|

11 |

1986 |

1938 |

48 |

3 |

0,228 |

1 |

0 |

2006 |

C |

Примечание: ID – индивидуальный номер ликвидатора; YIN – дата въезда в зону облучения; BD – год рождения; AEx – возраст при облучении; AE_Gr – группа возраста при облучении: 1 – 18-29 лет, 2 – 30-39 лет, 3 – 40-49 лет, 4 – 50+ лет; Dos – доза (Гр); Dos_Gr – дозовая группа: 1 – ≤ 150 мГр, 2 – 150+ мГр; Case – наличие или отсутствие диагноза заболевания в рубрике G; Tmax – год последнего наблюдения, для рубрики G – это год диагноза, остальные даты – это годы выбытия из под наблюдения вследствие смерти или год последней диспансеризации; Cas_G_Y – год диагноза в рубрике G; Age_G – возраст при диагнозе в рубрике G; G, AB, C, …, VY – наличие заболеваний в других рубриках (отсутствие заболевания – пустая строка, наличие – индекс рубрики).

В соответствии с МКБ-10 [3] рубрики заболеваний в таблице имеют следующие названия:

A – A00-B99 – Некоторые инфекционные и паразитарные болезни;

C – С00-C97 – Злокачественные новообразования;

-

D0 – D00-D49 – Доброкачественные новообразования или неизвестного характера;

D1 – D50-D89 – Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

E – E00-E90 – Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;

F – F00-F99 – Психические расстройства и расстройства поведения;

G – G00-G99 – Болезни нервной системы;

H0 – H00-H59 – Болезни глаза и его придаточного аппарата;

H1 – H60-H95 – болезни уха и сосцевидного отростка;

I – I00-I99 – Болезни системы кровообращения;

J – J00-J99 – Болезни органов дыхания;

K – K00-K93 – Болезни органов пищеварения;

L – L00-L99 – Болезни кожи и подкожной клетчатки;

M – M00-M99 – Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

N – N00-N99 – Болезни мочеполовой системы;

Q – Q00-Q99 – Врождённые аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения;

R – R00-R99 – Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках;

ST – S00-T98 – Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

VY – V01-Y98 – Внешние причины заболеваемости и смертности.

Первоначальный непараметрический анализ статистических связей болезней нервной системы (G00-G99) ликвидаторов с дозой их облучения осуществлялся при помощи модуля «Sequence, Association, and Link Analysis» пакета «Статистика» [17]. В этом модуле отношение числа записей (или транзакций) в базе данных на ликвидаторов, содержащих определённый набор диагнозов и соответствующих им доз облучения, к общему количеству записей (или транзакций) называется «Поддержка» (sup). «Поддержка» набора данных, состоящих всего из двух элементов данных, А и С, является отношением числа транзакций, содержащих элементы А и С, к общему числу транзакций, т.е. совместной вероятностью событий P(A,C) вхождения элементов А и С в набор данных. Задание больших значений для нижней границы «поддержки» приведёт к выявлению очевидных связей переменных, имеющих большие частоты, задание малых значений позволит выявить скрытые, неочевидные связи, однако задание очень малых значений существенно увеличит число связей, уменьшит их статистическую значимость и затруднит их визуальный анализ.

«Надёжность» (conf) показывает вероятность осуществления правила, что из наличия в транзакции набора А следует наличие в ней набора С. «Надёжность» представляет собой вероятность C при условии A, P(C|A) =P(A, C)/P(A).

«Полезность» правила (lift) определяется как lift=P(A,C)/(P(A) x P(C)). Из этого определения следует, что если lift=1, то события А и С независимы, и статистическая связь А и С отсутствует. Чем больше величина lift, тем больше мера статистической связи А и С, и тем более полезно правило связи. Критерием полезности правила считается условие lift>1. Тогда, используя определения «Поддержки», «Надёжности» и «Полезности», можно получить следующие выражения [18]:

Отношение шансов ( ОR ) будет равно:

OR = 1 + conf х -——-(i-lift)77---т.

J ((conf—1)x(conf—lif t*sup))'

Для расчётов приближённого 95% доверительного интервала (95% ДИ) оценки OR использовано приближение [19]:

OR^Wx).(2)

Выражение для статистики X через величины sup, conf и меру связи lift имеет вид:

X2 = nx (lift - 1)2 х

supxconf

(conf-sup)x(lift-conf) ,

где n – численность популяции.

Анализ статистических связей модуля «Sequence, Association, and Link Analysis» пакета «Статистика» [17] позволяет относительно быстро анализировать большое число связей между различными наборами диагнозов ликвидаторов, а также их дозами облучения. Однако, в таком анализе не используется информация о времени от облучения до регистрации случаев заболеваний, которая необходима для количественной оценки радиационных рисков в когорте ликвидаторов.

В когортной модели заболеваемости наблюдаемый показатель заболеваемости A(a,r,c,D) представлен в виде мультипликативной линейной беспороговой (ЛБП) модели [20]:

A(a,r,c,D) = A 0 (a,r,c) • RR(D) = A 0 (a,r,c) • [1 + ERR • D] , (3)

где A 0 (a,r,c) - фоновый (в отсутствие исследуемого облучения) показатель заболеваемости, требующий оценки; a – достигнутый возраст ликвидатора; r – регион регистрации ликвидатора (субъекты РФ, сгруппированные в 15 регионов); с – календарный год наблюдения; D – индивидуальная, накопленная за время работ, поглощённая доза внешнего гамма облучения всего тела, в Гр; RR ( D ) - относительный риск, зависящий от дозы облучения D ; ERR - коэффициент избыточного относительного риска на 1 Гр, требующий оценки.

Помимо оценки параметра RR(D) в ЛБП модели (3) относительный риск RR оценивался в разных дозовых группах, т.е. в группах ликвидаторов, имевших дозы из разных дозовых интервалов. В этом случае регрессионная модель имела следующий вид:

A(a,r,c,dGr n~ ) = A 0 (a,r,c) • RR n , (4)

где dGr n - категориальная переменная, соответствующая n -ой дозовой группе, к которой относятся ликвидаторы; RR n = ехр(ц п ) - относительный риск для n -ой дозовой группы относительно контрольной дозовой группы ( n =0), для которой RR 0 = 1 по определению; р п - оцениваемый параметр, соответствующий n -ой дозовой группе; остальные обозначения соответствуют формуле (3); контрольная группа dGr 0 включала ликвидаторов с индивидуальными дозами из интервала 0 Гр < D <0,05 Гр, группа dGr 1 - с дозами из интервала 0,05 Гр < D <0,10 Гр, группа dGr 2 - с дозами из интервала 0,10 Гр < D <0,15 Гр и группа dGr 3 - с дозами 0,15 Гр < D <1,5 Гр.

Оценки параметра RR(D) так же были получены для линейно-квадратичной (ЛК) модели: A(a,r,c,D) = A 0 (a,r,c) • RR(D) = A 0 (a,r,c) • [1 + fa • D + ^ D2] , (5)

где p 1 - оценка линейного параметра ЛК модели; р 2 - оценка квадратичного параметра ЛК модели.

Оценки параметров моделей рисков (3), (4) и (5) были получены с помощью специализированного пакета статистических программ Epicure [21], который использовался ранее при оценке радиационных рисков в японской когорте лиц, переживших атомные бомбардировки 1945 г. [22]. Данный пакет для оценки неизвестных параметров ( ERR /Гр, RR n ), их статистической значимости (величина p ) и доверительных интервалов использует метод максимального правдоподобия [20]. Статистическая значимость отличия оценок ERR /Гр в подкогортах от средней оценки по всей исследованной когорте определялась в приближении нормального распределения оценок максимального правдоподобия, которое на практике хорошо соответствует эмпирическим распределениям оценок параметров в мультипликативных ЛБП моделях риска (3) [20].

Результаты и обсуждение

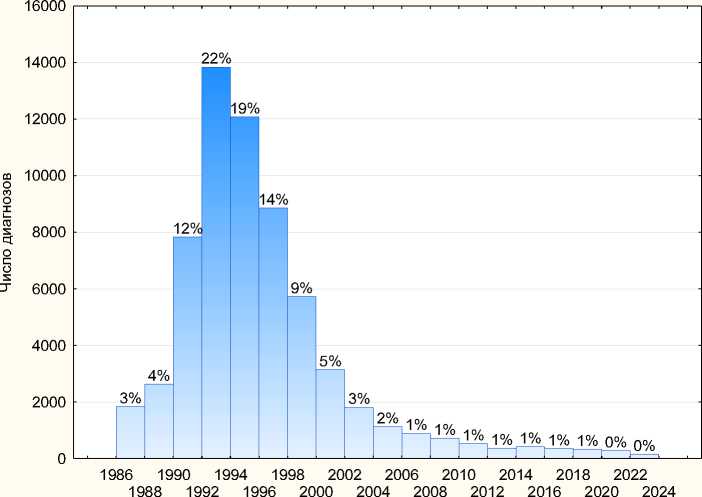

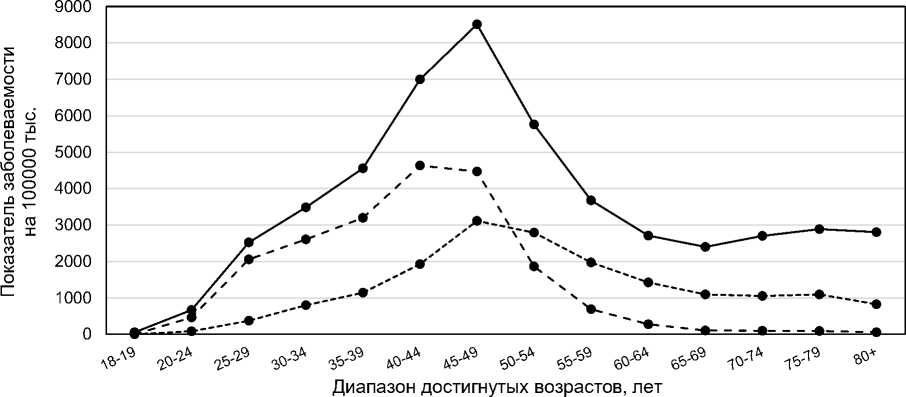

На рис. 1 и 2 приведены основные характеристики диагностики нервных болезней (G00-G99) в исследованной когорте ликвидаторов.

Из приведённых данных на рис. 1 и 2 следует, что диагностика болезней нервной системы в когорте ликвидаторов существенно зависела от периода наблюдения и возраста ликвидаторов. Около 80% диагнозов выявлены до 2000 г., а максимальные показатели заболеваемости наблюдались в диапазоне возрастов от 45 до 50 лет. Кроме того, показатели заболеваемости ликвидаторов в различных регионах регистрации отличались до двух раз. Таким образом, календарный период наблюдения, достигнутый возраст ликвидаторов и регион регистрации должны учитываться в когортных моделях риска (3-5).

Календарные годы

Рис. 1. Динамика регистрации впервые выявленных случаев нервных болезней (G00-G99) в когорте ликвидаторов по календарным годам.

--• Болезни нервной системы (G00-G99)

- -•- - Расстройство вегетативной [автономной] нервной системы неуточненное (G90.9)

—-•-— Энцефалопатия неуточненная (G93.4)

Рис. 2. Возрастные показатели заболеваемости по основным группам диагнозов болезней нервной системы.

В программе «Статистика» есть возможность задавать переменные как «причина» (body) или «следствие» (head) и определять статистическую связь между ними. Сделаем грубую оценку дозовой зависимости заболеваемости в рубрике G00-G99 задавая причиной различные дозовые группы ликвидаторов, а следствием – частоту заболеваний нервными болезнями (G00-G99), при минимальном уровне поддержки и надёжности 1%. Если весь интервал зарегистрированных доз разделить на 10 групп, то зависимость диагностики от дозы будет иметь вид, представленный в табл. 2.

Таблица 2

Зависимость частоты диагнозов болезней нервной системы (G00-G99) от дозы облучения ликвидаторов

|

Интервал дозы, Гр (верхняя граница не включена в интервал) |

Поддержка |

Надёжность |

Полезность (OR, 95% ДИ) |

|

0-0,033 |

0,0843 |

0,7093 |

0,9959 |

|

0,0323-0,073 |

0,0771 |

0,7064 |

0,9918 |

|

0,073-0,113 |

0,2188 |

0,7313 |

1,0268 (1,145; 1,108) |

|

0,113-0,153 |

0,0465 |

0,7002 |

0,9831 |

|

0,153-0,192 |

0,0774 |

0,7247 |

1,0176 (1,107; 1,022) |

|

0,192-0,232 |

0,1358 |

0,6943 |

0,9749 |

|

0,232-0,272 |

0,0601 |

0,6908 |

0,9699 |

|

0,272+ |

0,0118 |

0,7167 |

1,0062 (1,023; 0,911) |

Согласно табл. 2, статистически значимая зависимость частоты диагнозов нервных болезней от дозы облучения ликвидаторов наблюдается в интервале доз 0,073-0,113 и 0,153-0,192 Гр (нижний доверительный предел OR больше единицы).

Помимо класса нервных болезней в целом (G00-G99), были рассмотрены диагнозы из рубрик G50-G72 (болезни периферической нервной системы), G90.9 (расстройство вегетативной нервной системы неуточнённое), G93 (другие поражения головного мозга), G93.4 (энцефалопатия неуточнённая). Данный выбор диагнозов определялся числом зарегистрированных в когорте случаев заболеваний (больше 10000). Дозовая зависимость заболеваемости методом анализа связей [17] была выявлена только для диагнозов рубрики G50-G72 (болезни периферической нервной системы): величина OR=1,0376 при нижнем 95% доверительном пределе 1,0.

В табл. 3 приведены выявленные статистические связи диагнозов предшествующих заболеваний с болезнями нервной системы (G00-G99) в группах возраста при облучении и дозовых группах (в обозначениях табл. 1), со значениями «Полезности» больше единицы. В статистически значимых связях в основном фигурирует рубрика F00-F99 (психические расстройства и расстройства поведения) и группа возраста при облучении 30-39 лет. Следует отметить высокую вероятность появления всех приведённых связей (надёжность больше 0,7).

Таблица 3

Статистические связи предшествующих заболеваний с болезнями нервной системы (G00-G99) в группах возраста при облучении и дозовых группах

|

Причина |

Следствие |

Поддержка |

Надёжность |

Полезность |

Отношение шансов (OR) |

Нижний 95% доверительный предел |

|

AE_Gr==2, Dos_Gr==0, F |

G00-G99 |

0,0801 |

0,7686 |

1,0792 |

1,3856 |

1,3172 |

|

AE_Gr==2, Dos_Gr==1, F |

G00-G99 |

0,0486 |

0,7684 |

1,0789 |

1,3654 |

1,2811 |

|

Dos_Gr==0, F |

G00-G99 |

0,1195 |

0,7599 |

1,0669 |

1,3350 |

1,2803 |

|

Dos_Gr==1, F |

G00-G99 |

0,0841 |

0,7403 |

1,0394 |

1,1722 |

1,1182 |

|

AE_Gr==2, Dos_Gr==0 |

G00-G99 |

0,2758 |

0,7383 |

1,0367 |

1,2286 |

1,1917 |

|

AE_Gr==2, Dos_Gr==1 |

G00-G99 |

0,1590 |

0,7281 |

1,0223 |

1,1054 |

1,0667 |

В табл. 4 приведены выявленные статистические связи диагнозов предшествующих заболеваний с болезнями из рубрики G93 (другие поражения головного мозга) в группах возраста при облучении и дозовых группах (в обозначениях табл. 1), со значениями «Полезности» больше единицы. Связь с дозой болезней из рубрики G93 выявлена только для набора (ageExGr==2, doseGr==1, F00-F99, K00-K93) и набора (ageExGr==2, doseGr==1, J00-J99, F00-F99). Т.е. предшествующие поражениям головного мозга (G93) болезни органов дыхания (J00-J99) и болезни органов пищеварения (K00-K93) в сочетании с психическими расстройствами и расстройствами поведения (F00-F99) могут увеличивать радиационный риск поражений головного мозга (G93).

Таблица 4

Статистические связи предшествующих заболеваний с другими поражениями головного мозга (G93) в группах возраста при облучении и дозовых группах

|

Причина |

№ связи |

Следствие |

Поддержка |

Надёжность |

Полезность |

Отношение шансов (OR) |

Нижний 95% доверительный предел |

|

ageExGr==2, doseGr==0, F |

1 |

G93 |

0,0728 |

0,4791 |

1,1428 |

1,3318 |

1,2838 |

|

ageExGr==2, doseGr==1, F |

2 |

G93 |

0,0427 |

0,4734 |

1,1291 |

1,2729 |

1,2158 |

|

doseGr==0, F |

3 |

G93 |

0,1067 |

0,4686 |

1,1177 |

1,2971 |

1,2569 |

|

doseGr==1, F |

4 |

G93 |

0,0718 |

0,4454 |

1,0625 |

1,1359 |

1,0957 |

|

ageExGr==3, doseGr==0, F |

5 |

G93 |

0,0161 |

0,5081 |

1,2120 |

1,4482 |

1,3439 |

|

doseGr==1, ageExGr==3, F |

6 |

G93 |

0,0123 |

0,4917 |

1,1729 |

1,3504 |

1,2417 |

|

ageExGr==3, doseGr==0 |

7 |

G93 |

0,0406 |

0,4733 |

1,1290 |

1,2712 |

1,2128 |

|

doseGr==1, ageExGr==3 |

8 |

G93 |

0,0301 |

0,4560 |

1,0875 |

1,1734 |

1,1126 |

|

ageExGr==2, doseGr==0, F, M |

9 |

G93 |

0,0501 |

0,4504 |

1,0743 |

1,1535 |

1,1060 |

|

ageExGr==2, doseGr==1, F, M |

10 |

G93 |

0,0300 |

0,4524 |

1,0790 |

1,1554 |

1,0957 |

|

ageExGr==2, doseGr==0, F, K |

11 |

G93 |

0,0425 |

0,4323 |

1,0312 |

1,0612 |

1,0149 |

|

ageExGr==2, doseGr==1, F, K |

12 |

G93 |

0,0262 |

0,4389 |

1,0469 |

1,0891 |

1,0299 |

|

ageExGr==2, doseGr==0 |

13 |

G93 |

0,1666 |

0,4459 |

1,0636 |

1,1904 |

1,1581 |

|

ageExGr==2, doseGr==1 |

14 |

G93 |

0,0964 |

0,4410 |

1,0518 |

1,1204 |

1,0850 |

|

ageExGr==2, doseGr==0, J, F |

15 |

G93 |

0,0456 |

0,4293 |

1,0239 |

1,0471 |

1,0029 |

|

ageExGr==2, doseGr==1, J, F |

16 |

G93 |

0,0276 |

0,4335 |

1,0340 |

1,0643 |

1,0080 |

На первом этапе когортного исследования были проанализированы основные рубрики класса болезней нервной системы (G00-G99), представленные в МКБ-10 [3]. Коэффициенты избыточного относительного риска для этих рубрик представлены в табл. 5.

Таблица 5

Оценки коэффициентов избыточного относительного риска (ERR/Гр) для класса болезней нервной системы в целом (G00-G99) и по основным рубрикам этого класса в когорте ликвидаторов

|

Заболевание (МКБ-10) |

ERR/Гр |

Величина p |

Число случаев |

|

Болезни нервной системы (G00-G99) в целом |

0,38 (0,27; 0,49) |

<0,001 |

62 925 |

|

Воспалительные болезни центральной нервной системы (G00-G09) |

0,73 (-0,05; 1,69) |

0,070 |

1 232 |

|

Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему (G10-G14) |

-0,40 (нн; 1,07) |

>0,5 |

343 |

|

Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20-G26) |

-0,60 (нн; -0,25) |

0,001 |

4 025 |

|

Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы (G30-G32) |

0,15 (-0,59; 1,08) |

>0,5 |

1 046 |

|

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35-G37) |

0,43 (нн; 2,69) |

>0,5 |

279 |

|

Эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40-G47) |

0,28 (-0,09; 0,69) |

0,141 |

5 003 |

|

Болезни периферической нервной системы (G50-G72) |

0,35 (0,12; 0,59) |

0,003 |

12 793 |

|

Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G50-G59) |

-0,19 (-0,47; 0,13) |

0,234 |

6 462 |

|

Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64) |

0,93 (0,57; 1,33) |

<0,001 |

6 826 |

|

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70-G72) |

-0,39 (нн; 1,09) |

>0,5 |

370 |

|

Церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80-G83) |

-0,31 (нн; 0,69) |

0,499 |

629 |

|

Другие нарушения нервной системы (G90-G99) |

0,42 (0,30; 0,54) |

<0,001 |

59 508 |

|

Расстройство вегетативной (автономной) нервной системы неуточнённое (G90.9) |

0,52 (0,38; 0,67) |

<0,001 |

41 919 |

|

Другие поражения головного мозга (G93) |

0,22 (0,09; 0,36) |

0,001 |

37 439 |

|

Энцефалопатия неуточнённая (G93.4) |

0,19 (0,05; 0,33) |

0,008 |

33 950 |

Примечание: нн – не найдено.

Болезни нервной системы (G00-G99) в целом характеризуются оценкой коэффициента избыточного относительного риска ERR/Гр=0,38 при 95% ДИ (0,27; 0,49). Этот радиационный риск для класса нервных болезней в целом обусловлен радиационным риском болезней периферической нервной системы (G50-G72) с оценкой ERR/Гр=0,35 (0,12; 0,59), среди которых радиационный риск имеют только полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64) с существенно более высокой оценкой ERR/Гр=0,93 (0,57; 1,33), а также радиационным риском других нарушений нервной системы (G90-G99) с оценкой ERR/Гр=0,42 (0,30; 0,54).

Среди диагнозов «другие нарушения нервной системы» (G90-G99) наибольший радиационный риск имеют ликвидаторы с неуточнёнными расстройствами вегетативной нервной системы (G90.9), которые могут быть отнесены к ВСД [4]. Для ликвидаторов с этими диагнозами ERR/Гр=0,52 (0,38; 0,67).

В исследованной когорте ликвидаторов радиационный риск не наблюдался для большинства болезней, в основном связанных с поражением центральной нервной системы, среди которых воспалительные болезни центральной нервной системы (G00-G09), системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему (G10-G14), экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20-G26), другие дегенеративные болезни центральной нервной системы (G30-G32), демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35-G37), эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40-G47), церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80-G83).

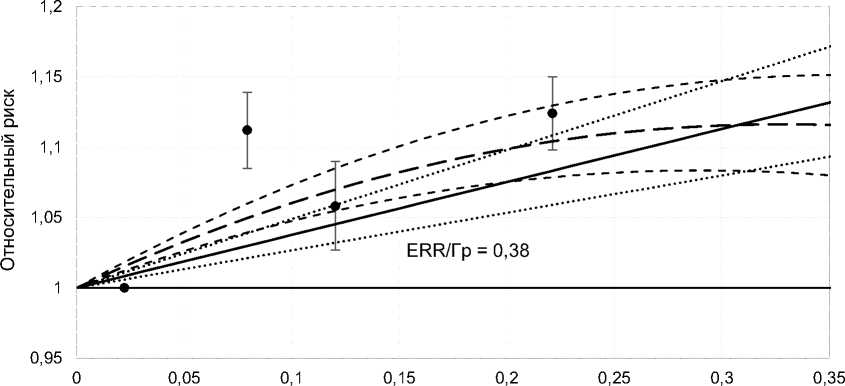

Представленные выше оценки радиационных рисков (в виде ERR/Гр) получены в рамках традиционной для стохастических эффектов действия радиации ЛБП модели риска (3). Для анализа формы зависимости «доза-эффект» болезней нервной системы (G00-G99) в когорте ликвидаторов на рис. 3, наряду с оценкой ЛБП модели, представлены непараметрические оценки относительного радиационного риска (RR) в дозовых интервалах в соответствии с моделью (4), а также ЛК модель (5) зависимости заболеваемости болезнями нервной системы (G00-G99) от дозы облучения.

Доза облучения, Гр

Рис. 3. Оценки относительного радиационного риска (RR) заболеваемости болезнями нервной системы (G00-G99) в исследованной когорте ликвидаторов.

Оценки RR i в трёх дозовых (D i ) группах (0,05 Гр ≤ D 1 <0,10 Гр; 0,10 Гр ≤ D 2 <0,15 Гр и 0,15 Гр ≤ D 3 <1,5 Гр) относительно группы с дозами менее 0,05 Гр, в соответствии с моделью (4), представлены точками с вертикальными отрезками, отображающими 95% ДИ этих оценок. Соответствующие дозовым интервалам численные оценки относительных рисков – RR 1 =1,11 (1,0851,139), RR 2 =1,06 (1,027-1,090) и RR 3 =1,12 (1,098-1,150). Оценки RR в соответствии с ЛБП моделью риска (3) представлены сплошной линией с коэффициентом наклона ERR/Гр=0,38 (средние значения оценок RR) и точечными разметками, обозначающими границы 95% ДИ этих оценок (соответствующие оценки параметров ЛБП модели приведены в первой строке табл. 5). Оценки RR в соответствии с ЛК моделью риска (5) представлены длинной прерывистой линией (средние значения оценок RR) и короткими пунктирными разметками, обозначающими верхние и нижние границы этих оценок, построенные по границам 95% ДИ для оценок параметров ЛК модели (5): 0 1 =0,712 со стандартным отклонением 0,070 и Д2 =-1,088 со стандартным отклонением 0,053. В соответствии с оценённой ЛК моделью (5), средняя величина RR возрастает с увеличением дозы до 0,327 Гр, где RR макс =1,17. При этом ЛБП модель (3) недооценивает радиационный рис, по сравнению с ЛК моделью (5) при дозах менее 0,31 Гр и переоценивает при больших дозах.

Как видно из рис. 3, непараметрические оценки относительного риска RR (4) с учётом 95% ДИ всех оценок лучше согласуются с ЛК моделью «доза-эффект» (5), чем с оценками RR в рамках ЛБП модели (3). ЛБП оценки относительного радиационного риска (RR) болезней нервной системы у ликвидаторов в области малых доз облучения (до 0,3 Гр) являются заниженными. По-види-мому, радиационный эффект в виде увеличения заболеваемости болезнями нервной системы может быть пороговым, и величина дозового порога требует дополнительного исследования.

Принимая во внимание результаты скрининговых исследований статистических связей диагнозов предшествующих заболеваний с болезнями нервной системы, представленные выше в табл. 3 и 4, а также исследования других авторов о возможных причинах развития нервных болезней [5, 9-11], в табл. 6 представлены оценки коэффициентов избыточного относительного риска (ERR/Гр) болезней нервной системы (G00-G99) ликвидаторов, в рамках ЛБП модели, с учётом различных предшествовавших заболеваний. Исследовано влияние таких предшествовавших нервным болезням заболеваний как психические расстройства (F00-F99), болезни органов дыхания (J00-J99), органов пищеварения (K00-K93), гипертония (I10-I15), атеросклероз (I70), артериит (I77.6), флебит и тромбофлебит (I80), алкоголизм (F10), а также васкулит (L95), некротизирующие васкулопатии (M30-M31) и остеохондроз позвоночника (M42).

Оценки радиационных рисков, приведённые в табл. 6, свидетельствуют об отсутствии статистически значимого влияния исследованных предшествующих заболеваний ликвидаторов на радиационный риск их болезней нервной системы (G00-G99). Некоторое уменьшение радиационного риска болезней нервной системы (хотя и статистически не значимое), до уровня менее нижней границы 95% ДИ средней оценки ERR/Гр, наблюдалось для ликвидаторов с предшествовавшими психическими расстройствами (F00-F99) и болезнями пищеварения (K00-K93).

С другой стороны, развитие радиационно-обусловленных болезней нервной системы может впоследствии привести к возникновению дополнительных случаев болезней с большим потенциальным ущербом, таких как болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, атеросклероз и т.п., которые могут быть причиной смерти. По мнению некоторых исследователей [2], дестабилизация деятельности функциональных систем организма на различных уровнях его интеграции при индивидуальной недостаточности репаративных и компенсационных процессов у части лиц, подвергшихся воздействию малых доз ионизирующего излучения и других сопутствующих чернобыльской аварии факторов (химических, стрессогенных), по-видимому, может приводить к развитию общего дизрегуляторного (или дезинтеграционного) синдрома, т.е. к первичному формированию функциональных отклонений на уровне многих физиологических систем организма, развитию донозологических состояний с переходом в дальнейшем к очерченной клинической патологии. У части больных ВСД эволюция донозологических состояний завершалась выздоровлением, у остальных – переходом предпатологии в патологию при наличии осложняющих или постоянно действующих отрицательных факторов (факторов риска): избыточная масса тела, гиперхолестеринемия, наследственная предрасположенность и др. Через 5-7 лет, по данным ВЦЭРМ МЧС России, у части ликвидаторов молодого и зрелого возраста обнаружилась тенденция ранней трансформации вегетативно-сосудистых нарушений в сосудистую патологию – гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, дисциркуляторную энцефалопатию, другие окклюзивные атеросклеротические заболевания [6]. ВСД, возникнув в молодом возрасте, без лечения, часто через несколько лет приводила к формированию болезней пищеварительного тракта и гормональным расстройствам.

Таблица 6 Оценки коэффициентов избыточного относительного риска (ERR/Гр) болезней нервной системы (G00-G99) ликвидаторов с учётом предшествовавших заболеваний

|

Болезни нервной системы (G00-G99) при наличии или отсутствии предшествовавших заболеваний |

Наличие (+ или -) |

ERR/Гр |

Величина p |

Число случаев |

|

Болезни нервной системы (G00-G99) в целом |

0,38 (0,28; 0,49) |

<0,001 |

62 925 |

|

|

F00-F99 (психические расстройства и расстройства поведения) |

+ |

0,25 (0,09; 0,41) |

0,002 |

27956 |

|

- |

0,46 (0,31; 0,62) |

<0,001 |

34969 |

|

|

J00-J99 (болезни органов дыхания) |

+ |

0,38 (0,13; 0,64) |

0,002 |

12232 |

|

- |

0,39 (0,26; 0,51) |

<0,001 |

50693 |

|

|

K00-K93 (болезни органов пищеварения) |

+ |

0,22 (-0,01; 0,46) |

0,062 |

13506 |

|

- |

0,39 (0,27; 0,52) |

<0,001 |

49419 |

|

|

I10-I15 (болезни, характеризующиеся повышенным кровяным |

+ |

0,42 (0,20; 0,67) |

<0,001 |

15064 |

|

давлением), или I70 (атеросклероз) |

- |

0,34 (0,21; 0,47) |

0,001 |

47861 |

|

M42 (остеохондроз позвоночника), или F10 (психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя), или I77.6 (арте- |

+ |

0,41 (0,28; 0,54) |

<0,001 |

46701 |

|

риит неуточнённый), или I80 (флебит и тромбофлебит), или L95 (васкулит), или M30-M31 (узелковый полиартрит, родственные состояния, и другие некротизирующие васкулопатии) |

- |

0,29 (0,08; 0,52) |

0,006 |

16224 |

По данным экспериментальных исследований воздействие малых доз радиации на организм вызывает значительное уменьшение его компенсаторных возможностей, что выражается в развитии склеротических и некротических дегенеративных изменений, снижении функциональных способностей системы гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников. Характерным для малых доз является медленное развитие таких процессов с большим индивидуальным разбросом [14]. Статистически значимые радиационные риски болезней нервной системы ликвидаторов, установленные в проведённом исследовании, подтверждают приведённые выше отдельные эпидемиологические и клинико-патологические наблюдения. Влияние болезней нервной системы на развитие последующих заболеваний требует дополнительных исследований.

Выводы

На основе 38-летних наблюдений за когортой ликвидаторов, зарегистрированных в НРЭР [1], получены статистически значимые оценки радиационных рисков заболеваемости ликвидаторов болезнями нервной системы (рубрики МКБ-10 G00-G99).

В рамках линейной беспороговой модели избыточного относительного риска оценка ERR/Гр=0,38, что, с учётом доверительных интервалов оценок, сопоставимо с уровнем радиационного риска для солидных злокачественных новообразований в этой же когорте (ERR/Гр=0,69 [23]).

Наибольший вклад в радиационный риск болезней нервной системы вносят полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64) с оценкой ERR/Гр=0,93, а также другие нарушения нервной системы (G90-G99) с оценкой ERR/Гр=0,42.

Непараметрические оценки радиационных рисков в дозовых интервалах и оценки модели риска, линейно-квадратичной по дозе облучения, показывают, что оценки в виде коэффициента ERR/Гр, т.е. в рамках линейной беспороговой модели, в области малых доз облучения (до 0,3 Гр) являются заниженными, а радиационный эффект в виде увеличения заболеваемости болезнями нервной системы может быть пороговым, что требует дополнительного исследования.

Для большинства болезней центральной нервной системы радиационные риски не обнаружены. Влияние на радиационный риск болезней нервной системы других предшествовавших заболеваний является статистически незначимым, а оценка возможного влияния болезней нервной системы на радиационный риск развившихся впоследствии заболеваний из других классов болезней требует дополнительных исследований.