Влияние облучения на заболевания крови среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции с учётом мультиморбидности состояний пациентов

Автор: Чекин С.Ю., Горский А.И., Максютов М.А., Карпенко С.В., Кочергина Е.В., Зеленская Н.С., Лашкова О.Е.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследованы статистические связи заболеваний крови с дозой облучения с учётом фактора мультиморбидности в российской когорте участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ликвидаторов). В анализе использованы данные наблюдений, накопленные в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре с 1986 по 2022 гг. Численность исследованной когорты ликвидаторов (мужчин) составила 89578 человек. За период наблюдения было впервые выявлено 6013 заболеваний крови (рубрики D50-D89 МКБ-10). Средняя доза в когорте - 0,13 Гр, средний возраст на начало облучения - 33,6 года. Для выявления статистических связей болезней крови с другими заболеваниями использованы общие подходы интеллектуального анализа данных (Data Mining); для оценки радиационных рисков - логистические регрессионные модели связи вероятности заболевания с дозой облучения. Влияние облучения в области малых доз (менее 0,3 Гр) на заболевания крови статистически значимо и характеризуется мультипликативной линейной беспороговой моделью дозового ответа с показателем ERR/Гр=0,59 при 95% ДИ (0,23; 0,99). При учёте мультиморбидности пациентов оценка радиационного риска болезней крови статистически значимо не изменилась. Радиационные риски, в несколько раз превышающие риски злокачественных новообразований, наблюдали для трёх групп болезней: 1) для болезней крови и кроветворных органов, не относящихся к анемиям и геморрагиям (D70-D77), с оценкой показателя ERR/Гр=2,25; 2) для иммунодефицитных состояний (D80-D89), с оценкой показателя ERR/Гр=2,01; 3) для апластических анемий (D60-D61), с оценкой показателя ERR/Гр=5,56. Включение апластических анемий в официально утверждённый российский перечень заболеваний, обусловленных воздействием ионизирующей радиации, следует считать научно обоснованным. В этот перечень, возможно, следует дополнительно внести болезни крови и кроветворных органов, не относящихся к анемиям и геморрагиям, а также иммунодефицитные состояния. Впервые полученные оценки коэффициентов радиационного риска (ERR/Гр) для основных групп болезней крови позволят устанавливать их радиационную обусловленность у облучённых лиц на основе дозового радиационно-эпидемиологического подхода, оценивая атрибутивную долю радиации в этиологии каждого конкретного случая заболевания.

Ликвидаторы, чернобыльская авария, внешнее гамма-облучение, заболевания крови, мультиморбидность, интеллектуальный анализ данных (data mining), регрессионная модель, радиационный риск, радиобиология, общественное здравоохранение, радиация

Короткий адрес: https://sciup.org/170204361

IDR: 170204361 | УДК: 616.15:612.014.482:614.876(470) | DOI: 10.21870/0131-3878-2024-33-1-24-39

Текст научной статьи Влияние облучения на заболевания крови среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции с учётом мультиморбидности состояний пациентов

Болезни крови – обширный класс заболеваний, сопровождающихся нарушениями функций различных клеток крови, патологическим изменением их числа (повышением либо снижением), изменением свойств плазмы крови. Для болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, Десятый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-10) [1] определяет III класс болезней, включающий трёхзначные рубрики кодировок с D50 по D89. Болезни крови можно разделить на следующие блоки [1, 2]:

Чекин С.Ю.* - зав. лаб.; Горский А.И. - вед. науч. сотр., к.т.н.; Максютов М.А. - зав. отд., к.т.н.; Карпенко С.В. - инженер; Кочергина Е.В. -зав. лаб., к.м.н.; Зеленская Н.С. – науч. сотр.; Лашкова О.Е. – науч. сотр. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

-

• анемии – болезни, сопровождающиеся уменьшенным содержанием гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови (рубрики D50-D64);

-

• нарушения свёртываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (рубрики D65-D69);

-

• другие болезни крови и кроветворных органов (рубрики D70-D77);

-

• отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (рубрики D80-D89).

Данная классификация является общей, она разделяет заболевания по принципу того, какие клетки поражаются патологическими процессами.

Причины возникновения болезней крови разнообразны. Заболевания, связанные с проблемой свёртываемости крови, обычно являются наследственными. Анемии могут возникать из-за неправильного питания, которое не обеспечивает организм необходимыми элементами и витаминами [2]. Причиной некоторых заболеваний крови может быть воздействие вредных веществ или ионизирующей радиации. В частности, апластическая анемия (рубрики D60-D61) была первой болезнью крови, которую Международное бюро труда в 1934 г. связало с воздействием на человека радиоактивных веществ и рентгеновского излучения. Считается, что М. Склодовская-Кюри умерла от радиационно-обусловленной апластической анемии [3].

По данным о японской когорте лиц, переживших атомные бомбардировки в 1945 г., избыточный относительный показатель риска (ERR, от англ. excess relative rate) смертности от болезней крови в 3,9 раза превышал аналогичный показатель для солидных злокачественных новообразований (ЗНО): ERR/Гр=1,7 [4] для болезней крови против ERR/Гр=0,44 для солидных ЗНО [5]. Статистически значимый радиационный риск заболеваемости болезнями крови с показателем ERR/Гр=0,55 наблюдался и в когорте российских участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ликвидаторов) за период 1986-2019 гг. [6]. Кроме того, официально утверждённый российский перечень заболеваний, обусловленных воздействием ионизирующей радиации [7], включает апластическую анемию (которая в данном случае должна быть закодирована как D61.2).

С другой стороны, многочисленные экспериментальные данные и некоторые эпидемиологические наблюдения свидетельствуют о хорошей адаптируемости кроветворной системы к хроническому воздействию ионизирующей радиации. По данным длительного наблюдения за персоналом ПО «Маяк» здоровые молодые люди, подвергшиеся внешнему гамма-облучению с мощностью дозы до 0,25 Гр/год при кумулятивных дозах от 1,0 до 1,5 Гр, не проявляли признаков недостаточности гемопоэза [8].

Таким образом, количественная оценка радиационных рисков различных болезней крови человека в настоящее время остаётся актуальной задачей радиационной эпидемиологии.

Во взрослом возрасте у одного пациента часто наблюдается состояние мультиморбидно-сти, т.е. сочетание двух и более заболеваний [9]. Ликвидаторы с болезнями крови тоже, как правило, имеют диагнозы различных болезней других классов (в смысле классификации МКБ-10), особенно – наиболее распространённых, таких как болезни системы кровообращения (рубрики I00-I99), болезни органов дыхания (рубрики J00-J99) и болезни органов пищеварения (рубрики K00-K93). Причём известно, что все эти болезни могут быть радиационно-обусловленными. В японской когорте облучённых лиц [4] и в российской когорте ликвидаторов [6] для этих групп болезней получены следующие оценки коэффициентов риска ERR/Гр: для болезней системы кровообращения – 0,11 в японской когорте и 0,57 в российской когорте; для болезней органов дыхания – 0,21 в японской когорте и 0,23 в российской когорте; для болезней органов пищеварения – 0,11 в японской когорте и 0,33 в российской когорте.

Ранее было показано, что радиационные риски болезней кровообращения, катаракты и некоторых других болезней в российской когорте ликвидаторов зависят от наличия у них других заболеваний [10, 11]. Целью настоящего исследования является количественная оценка радиационных рисков болезней крови ликвидаторов с учётом мультиморбидности состояний этих пациентов.

Материалы и методы

Характеристики исследуемой когорты ликвидаторов

В исследовании использовали данные наблюдений за когортой ликвидаторов, накопленные в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре (НРЭР) [12] c 1986 по 2022 гг. Для каждого ликвидатора время под риском вычислялось с момента начала работ в зоне аварии до наступления первого из следующих событий: первого выявления заболевания из исследуемой группы диагнозов (например, из диапазона кодов МКБ-10 D50-D89), окончания периода наблюдения за когортой (2022 г.), выбытия из-под наблюдения по причине смерти или по другим причинам.

Для получения оценок радиационных рисков была сформирована когорта по следующим критериям:

-

1) мужчины с документально подтверждённой дозой гамма-облучения всего тела;

-

2) период въезда в зону чернобыльской аварии: 1986-1987 гг.;

-

3) возраст на год въезда в зону чернобыльской аварии: 18-69 лет включительно;

-

4) члены когорты, имеющие информацию о датах диагнозов заболеваний (включая диагнозы причин смерти) или датах выбытии из-под наблюдения в период 1986-2022 гг.;

-

5) состоящие на учёте в субъектах Российской Федерации (исключая ведомственные регистры);

-

6) члены когорты, не имевшие диагнозов болезней крови и ЗНО до даты въезда в зону чернобыльской аварии.

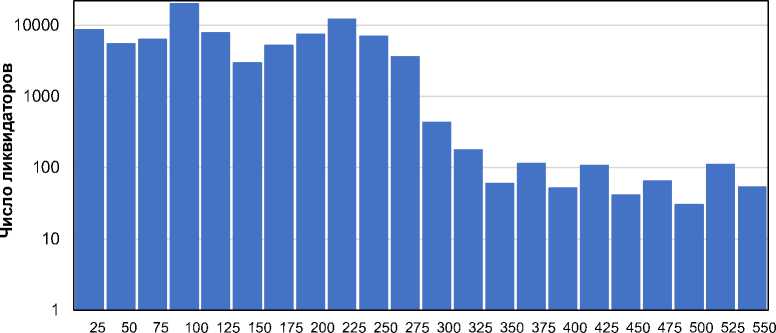

По данным критериям в когорту вошли 89578 ликвидаторов со средней поглощённой дозой внешнего гамма-облучения всего тела, накопленной за период работ в чернобыльской зоне, 133 мГр и средним возрастом на начало облучения 33,6 года. Следует отметить, что длительность периода работы ликвидаторов в основном не превышала 8 мес. Распределение ликвидаторов по накопленной дозе облучения представлено на рис. 1.

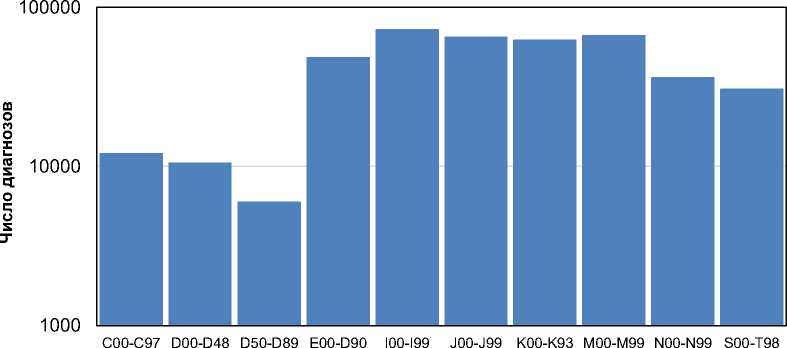

Структура диагнозов основных заболеваний ликвидаторов приведена на рис. 2. Доминантными по числу впервые выявленных диагнозов являются следующие (в порядке убывания по числу диагнозов): I00-I99 – болезни системы кровообращения, J00-J99 – болезни органов дыхания, M00-M99 – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, K00-K93 – болезни органов пищеварения, E00-E90 – болезни эндокринной системы, N00-N99 – болезни мочеполовой системы, S00-T98 – травмы и отравления. Эти рубрики диагнозов составляют более 90% всех случаев заболеваний у ликвидаторов.

Доза, мГр

Рис. 1. Гистограмма распределения числа ликвидаторов по поглощённой дозе внешнего гамма-облучения всего тела, накопленной за период работ в чернобыльской зоне.

Трёхзначная рубрика МКБ-10

Рис. 2. Гистограмма распределения числа впервые выявленных диагнозов ликвидаторов по трёхзначным рубрикам МКБ-10.

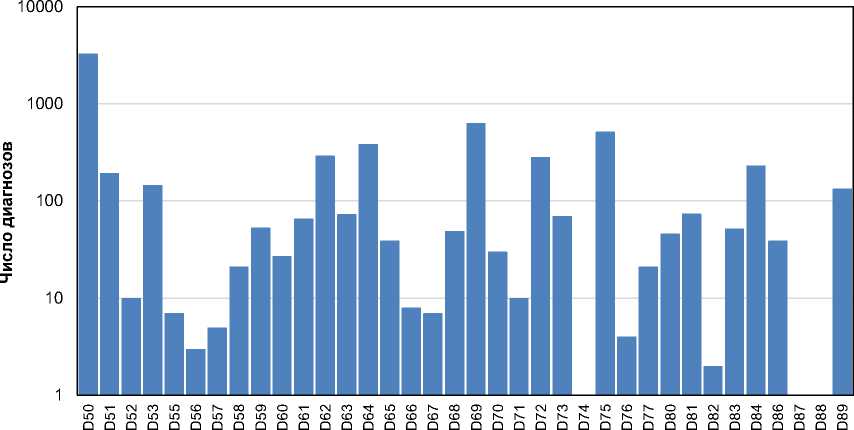

За весь период наблюдения 1986-2022 гг. было выявлено 6013 ликвидаторов с болезнями крови (рубрики D50-D89) со средним возрастом при первом диагнозе 51,2 года. Структура диагнозов болезней крови ликвидаторов по трёхзначным рубрикам МКБ-10 приведена на рис. 3.

Наибольшие суммарные числа впервые выявленных диагнозов зафиксированы для следующих трёхзначных рубрик МКБ-10: D50 – железодефицитная анемия (3279 случаев), D69 – пурпура и другие геморрагические состояния (634 случая), D75 – другие болезни крови и кроветворных органов (516 случаев), D64 – другие анемии (386 случаев), D62 – острая постгеморрагическая анемия (292 случая), D72 – другие нарушения белых кровяных клеток (282 случая), D84 – другие иммунодефициты (232 случая). Ни одного случая метгемоглобинемии (рубрика D74) в исследованной когорте не зарегистрировано.

Трёхзначная рубрика МКБ-10

Рис. 3. Гистограмма распределения числа впервые выявленных болезней крови ликвидаторов по трёхзначным рубрикам МКБ-10.

Поскольку состояние анемии, а также другие болезни крови часто сопровождают онкологические заболевания [13], здесь следует отметить, что среди 6013 ликвидаторов с болезнями крови у 1329 ликвидаторов (22%) были выявлены ЗНО. В частности, среди 4186 пациентов с анемиями (D50-D64) 990 человек (22%) имели диагнозы ЗНО, а среди 90 пациентов с апластическими анемиями (D60-D61) ЗНО были зарегистрированы в 13 случаях (у 14% пациентов).

Методы анализа

Для скрининговой оценки статистических связей между множеством различных диагнозов у ликвидаторов применялся метод интеллектуального анализа данных, реализованный в программном модуле «Sequence, Association, and Link Analysis» из пакета статистических программ «Статистика» [14]. Основной информационной структурой метода является «транзакция». В исследованном наборе когортных данных это информация об одном участнике исследования (ликвидаторе), с набором кодов выявленных у него диагнозов заболеваний.

Отношение числа ликвидаторов с определённым набором диагнозов к общему числу ликвидаторов в когорте является совместной вероятностью выявления этого набора диагнозов у одного ликвидатора и называется «поддержка». В частности, для набора из двух групп диагнозов А и B «поддержка» является отношением числа ликвидаторов, у которых выявлены заболевания группы А и группы B, к общему числу ликвидаторов и может быть обозначена как совместная вероятность P(A, B).

В использованном методе анализа термин «достоверность» означает условную вероятность обнаружить у ликвидатора одну группу диагнозов, при условии, что у него диагностированы заболевания из другой группы диагнозов. В частности, для двух групп диагнозов A и B, «достоверность» представляет собой вероятность A при условии B, P(A|B)=P(A,B)/P(B).

«Полезность» использования условной вероятности («достоверности» статистической связи) в рамках данного метода определяется через отношение P(A,B)/(P(A) x P(B)): группы диагнозов A и B статистически независимы, если «полезность» равна 1. Чем больше величина «полезности», тем больше мера статистической связи А и B, и тем более полезно правило связи [15].

Методика оценки силы статистической связи F между группами диагнозов и её статистической значимости приведена в работе А.И. Горского и соавт. [16]. С использованием таблицы сопряжённости 2x2 для двух групп диагнозов было получено выражение для оценки F через «до- стоверность» и «полезность»:

г* _ 1 [полезность]-!

Г — 1--.

[достоверность] — !

Расчёт нижней доверительной границы (НДГ) 95% доверительного интервала (ДИ) для оценки F выполнялся с использованием следующего приближения:

НДГ — Г (1—1,96/^) , (2)

X 2 — п ■ ([полезность]

—

!/■

[поддержка] ■ [достоверность]

([достоверность] — [поддержка]) ■ ([полезность] — [достоверность]) ,

где n – общее число ликвидаторов в когорте.

Метод интеллектуального анализа данных и сила статистической связи F между группами диагнозов используется для предварительной оценки значимости тех или иных диагнозов ликвидаторов в случае учёта мультиморбидности при количественной оценке радиационного риска.

Для количественной оценки показателей радиационного риска ликвидаторов использовался радиационно-эпидемиологический метод логистической регрессии [17]. Наблюдаемый показатель заболеваемости X в модели относительного радиационного риска RR , оцениваемого в n дозовых интервалах относительно заданного контрольного дозового интервала, был представлен следующим образом:

Я (е, с, г,/,ОП) — Я о (е,с,г,/,О о )'ЯЯ п (О п ) . (4)

где e – категориальная переменная возраста ликвидатора на начало облучения, по 5-летним интервалам; с – календарный год наблюдения, как категориальная переменная; r – категориальная переменная для субъекта РФ, в котором зарегистрирован ликвидатор; I – категориальная переменная (в двух уровнях) наличия или отсутствия у ликвидатора группы диагнозов I , учитываемых при корректировке радиационного риска на мультиморбидность; D n – категориальная переменная, обозначающая дозовый интервал с номером n ; RR n – подлежащий оценке относительный радиационный риск в дозовом интервале n , относительно контрольного дозового интервала D 0 с номером n =0, для которого RR o =1 по определению; Я0(е, с,г,/,О0) - показатель фоновой (в отсутствие влияния радиации) заболеваемости для группы ликвидаторов, определяемых категориальными переменными e , с , r , I в контрольном интервале D o с дозами менее 0,05 Гр; п = 1 - для дозовой группы 0,05-0,15 Гр, п = 2 - для дозовой группы 0,15-0,20 Гр, п = 3 - для ликвидаторов с дозами 0,20 Гр и более.

Относительный радиационный риск RR часто представляется также линейной беспорого-вой (ЛБП) моделью в виде:

RR(d) — 1 + (ЯМ/Гр) • d , (5)

где оцениваемый коэффициент fM/Гр - избыточный относительный показатель риска на единицу дозы (на 1 Гр); d – средняя индивидуальная доза (в Гр) в группе ликвидаторов, определяемых категориальными переменными e , c , r , I .

Результаты и обсуждение

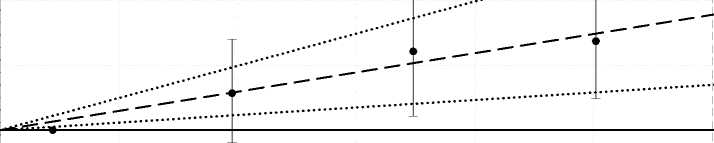

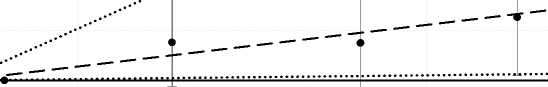

Оценки относительного радиационного риска (RR) заболеваемости болезнями крови (рубрики D50-D89) в исследованной когорте ликвидаторов представлены на рис. 4.

Оценки RR в трёх дозовых группах ликвидаторов (0,05-0,15 Гр; 0,15-0,20 Гр; 0,20 Гр и более) относительно группы с дозами менее 0,05 Гр представлены точками с вертикальными отрезками, отображающими 95% ДИ этих оценок. Оценки RR в соответствии с ЛБП моделью риска (5) представлены пунктирной линией с коэффициентом наклона ERR/Гр=0,59 (средние значения оценок RR) и точечными разметками, обозначающими границы 95% ДИ этих оценок. Как видно из рисунка, непараметрические оценки относительного риска RR хорошо согласованы с оценками по ЛБП модели в рамках 95% ДИ этих оценок, что свидетельствует об адекватности ЛБП модели для количественной оценки радиационного риска болезней крови у ликвидаторов в области малых доз (менее 0,3 Гр).

1,4

£" 1,3

О Q. 1,2

ERR/Гр = 0,59

1,1

о

Q 1,0 0,9 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Доза, Гр

Рис. 4. Оценки относительного радиационного риска (RR) заболеваемости болезнями крови (рубрики D50-D89) в исследованной когорте ликвидаторов.

Более подробно оценки избыточного относительного показателя риска ERR/Гр для заболеваемости различными болезнями крови в когорте ликвидаторов за период наблюдений 1986-2022 гг. представлены в табл. 1.

Обращают на себя внимание высокие радиационные риски для следующих групп болезней крови у ликвидаторов:

-

1) болезни крови и кроветворных органов, не относящиеся к анемиям и геморрагиям, (D70-D77), с оценкой показателя ERR/Гр=2,25;

-

2) иммунодефицитные состояния (D80-D89), с оценкой показателя ERR/Гр=2,01;

-

3) апластические анемии (D60-D61), с оценкой показателя ERR/Гр=5,56, превышающей аналогичную оценку для радиационного риска лейкозов в российской когорте ликвидаторов (ERR/Гр=4,41) [18].

Радиационные риски в исследованной когорте ликвидаторов отсутствуют:

-

1) для анемий, не охарактеризованных как апластические (постгеморрагические, сидеробластные и другие) (D62-D64);

-

2) для нарушений свёртываемости крови (D65-D69).

В табл. 2 приведена предварительная оценка статистически значимых связей болезней крови (D50-D89) ликвидаторов с другими болезнями, которые могут характеризовать мультимор-бидное состояние пациентов.

Таблица 1

Оценки избыточного относительного показателя риска (ERR/Гр) заболеваемости различными болезнями крови в когорте ликвидаторов за период наблюдений 1986-2022 гг.

н.н. – граница доверительного интервала не найдена.

|

Группа болезней крови (рубрики МКБ-10) |

Число впервые выявленных болезней |

Оценка избыточного относительного показателя риска ERR/Гр (95% ДИ) |

Величина p (тест отношения правдоподобий) |

|

D50-D89 – болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |

6013 |

0,59 (0,23; 0,99) |

<0,001 |

|

D50-D64 – анемии |

4186 |

0,49 (0,07; 0,95) |

0,020 |

|

D60-D89 – болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, исключая D50-D59 |

2814 |

0,91 (0,35; 1,55) |

<0,001 |

|

D60-D64 – апластические и другие анемии |

819 |

0,71 (-0,22; 1,93) |

0,147 |

|

D60-D61 – приобретённая чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения) и другие апластические анемии |

90 |

5,56 (0,53; 20,67) |

0,021 |

|

D62-D64 – острая анемия, анемия при хронических болезнях и другие анемии |

737 |

0,42 (-0,48; 1,61) |

0,396 |

|

D65-D69 – нарушения свёртываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния |

724 |

-0,58 (н.н*.; 0,34) |

0,194 |

|

D70-D77 – другие болезни крови и кроветворных органов |

883 |

2,25 (0,97; 3,95) |

<0,001 |

|

D80-D89 – отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |

510 |

2,01 (0,53; 4,10) |

0,004 |

|

D61.2 – апластическая анемия, вызванная другими внешними агентами |

6 |

1,88 (н.н.*; н.н.*) |

>0,5 |

|

D61.9 – апластическая анемия неуточненная |

39 |

2,53 (н.н.*; 22,15) |

0,390 |

|

D69.5 – вторичная тромбоцитопения |

166 |

0,42 (н.н.*; 3,27) |

>0,5 |

|

D72.8 – другие уточненные нарушения белых кровяных клеток |

173 |

0,65 (н.н.*; 3,76) |

>0,5 |

Таблица 2

Статистические связи сопутствующих заболеваний с болезнями крови (D50-D89) ликвидаторов

|

Рубрики МКБ-10 |

Поддержка, % |

Достоверность, % |

Полезность |

Сила связи F |

Критерий хи-квадрат |

НДГ 95% ДИ |

|

D00-D48 |

1,51 |

12,21 |

1,71 |

1,81 |

378,2 |

1,70 |

|

С00-С97 |

1,57 |

10,86 |

1,52 |

1,58 |

244,2 |

1,50 |

|

N00-N99 |

4,08 |

9,76 |

1,37 |

1,41 |

514,5 |

1,37 |

|

K00-K93 |

6,41 |

8,49 |

1,19 |

1,21 |

588,1 |

1,19 |

|

E00-E90 |

4,74 |

8,33 |

1,17 |

1,18 |

195,8 |

1,15 |

|

S00-T98 |

3,07 |

8,07 |

1,13 |

1,14 |

55,4 |

1,10 |

|

J00-J99 |

6,30 |

7,90 |

1,11 |

1,12 |

236,6 |

1,10 |

|

M00-M99 |

6,36 |

7,84 |

1,10 |

1,11 |

221,4 |

1,09 |

|

I00-I99 |

6,69 |

7,73 |

1,08 |

1,09 |

231,2 |

1,08 |

Как следует из табл. 2, максимальная сила статистической связи с болезнями крови (D50-D89) у ликвидаторов характерна для класса новообразований (II класс МКБ-10, рубрики C00-D48), минимальная – для болезней системы кровообращения (IX класс МКБ-10, рубрики I00-I99). Поэтому при оценке радиационного риска болезней крови по моделям (4) и (5) необходимо в первую очередь учесть наличие или отсутствие у ликвидаторов диагнозов новообразований.

В процессе идентификации моделей радиационного риска (4) и (5), с учётом мультимор-бидности, из показателя фоновой заболеваемости Я0(е, с,г,/,О0) были исключены болезни системы кровообращения (I00-I99), болезни эндокринной системы (E00-E90), а также травмы и отравления (S00-T98). Идентификация проводилась на основе статистического критерия отношения правдоподобий (LRT) моделей [17], при последовательном исключении из модельного фонового показателя Я0 сопутствующих заболеваний, перечисленных в табл. 2. Решение об исключении сопутствующего заболевания из модели принималось по величине p >0,1 для LRT двух моделей, различающихся включением или не включением в модель этого заболевания.

В табл. 3 представлены оценки избыточного относительного показателя риска (ERR/Гр) заболеваемости болезнями крови (D50-D89) в когорте ликвидаторов за период наблюдений 19862022 гг., с учётом различных сопутствующих заболеваний. Все приведённые в табл. 3 сопутствующие заболевания статистически значимо влияют на оценку фоновой заболеваемости болезней крови, что показывают малые величины p в третьей колонке таблицы. С учётом 95% ДИ все варианты оценок коэффициента радиационного риска ERR / Гр: 1) для ликвидаторов с отсутствием сопутствующего заболевания, 2) при наличии сопутствующего заболевания, 3) в среднем по всей когорте с коррекцией фонового показателя болезней крови по этому сопутствующему заболеванию, – статистически значимо не отличаются от первоначальной оценки в табл. 1, полученной без учёта сопутствующих заболеваний в фоновой части модели (ERR/Гр=0,59 при 95% ДИ (0,23; 0,99)). Последняя строка табл. 3 показывает, что при учёте всех значимых сопутствующих заболеваний оценка радиационного риска болезней крови ERR/Гр=0,53 при 95% ДИ (0,18; 0,91), что также статистически значимо не отличается от оценки без коррекции на сопутствующие заболевания из табл. 1.

Таблица 3

Оценки избыточного относительного показателя риска (ERR/Гр) заболеваемости болезнями крови (D50-D89) в когорте ликвидаторов за период наблюдений 1986-2022 гг., с учётом сопутствующих заболеваний

|

Сопутствующее заболевание (рубрики МКБ-10) |

Заболевание: нет / есть / средняя оценка |

Относительный риск по фоновому показателю Л 0 при наличии сопутствующего заболевания, (95% ДИ), величина p |

Оценка избыточного относительного показателя риска ERR/Гр (95% ДИ), величина p |

|

С00-С97 – все злокачественные новообразования |

нет есть средняя оценка |

1 1,63 1,63 (1,53; 1,73), p<0,001 |

0,53 (0,13; 0,98), p=0,008 0,68 (0,0003; 1,52), p=0,049 0,56 (0,21; 0,95), p<0,001 |

|

D00-D48 – доброкачественные новообразования |

нет есть средняя оценка |

1 1,44 1,44 (1,36; 1,54), p<0,001 |

0,49 (0,11; 0,93), p=0,011 0,97 (0,17; 1,98), p=0,015 0,60 (0,24; 0,99), p<0,001 |

|

J00-J99 – болезни органов дыхания |

нет есть средняя оценка |

1 1,31 1,31 (1,22; 1.40), p<0,001 |

1,21 (0,20; 2,51), p=0,015 0,52 (0,15; 0,94), p=0,005 0,60 (0,24; 0,99), p<0,001 |

|

K00-K93 – болезни органов пищеварения |

нет есть средняя оценка |

1 1,83 1,83 (1,70; 1,97), p<0,001 |

1,15 (0,17; 2,41), p=0,017 0,48 (0,10; 0,89), p=0,011 0,57 (0,22; 0,96), p<0,001 |

|

M00-M99 – болезни костно-мышечной и соединительной ткани |

нет есть средняя оценка |

1 1,10 1,10 (1,02; 1,18), p=0,009 |

0,97 (0,04; 2,18), p=0,040 0,53 (0,15; 0,95), p=0,005 0,60 (0,25; 0,99), p<0,001 |

|

N00-N99 – болезни мочеполовой системы |

нет есть средняя оценка |

1 1,35 1,35 (1,28; 1,43), p<0,001 |

0,86 (0,29; 1,53), p=0,002 0,35 (-0,08; 0,84), p=0,116 0,58 (0,23; 0,97), p<0,001 |

|

Все перечисленные выше заболевания |

средняя оценка |

- |

0,53 (0,18; 0,91), p=0,02 |

Ранее авторами было установлено, что в российской когорте ликвидаторов болезни эндокринной системы (E00-E90) и болезни системы кровообращения (I00-I99) являются радиационно-обусловленными [6, 19]. Поскольку в настоящем исследовании эти болезни не входят в фоновую часть модели риска (4), (5) для болезней крови, была проведена проверка их влияния непосредственно на радиационную часть риска в виде:

RR(d) = 1 + 1* (ERR/Гр) • d , (6)

где, как и в формуле (4), I – категориальная переменная (в двух уровнях) наличия или отсутствия у ликвидатора группы диагнозов (болезней эндокринной системы или системы кровообращения), а знак «*» означает математическую операцию композиции для категориальной переменной.

Данные табл. 4 показывают, что влияние болезней эндокринной системы и болезней системы кровообращения на оценки радиационного риска болезней крови отсутствует: величины p для модели, определяемой формулами (4) и (6), очень большие, то есть оценки ERR/Гр в такой модели риска не имеют смысла.

Таблица 4

Оценки избыточного относительного показателя риска (ERR/Гр) заболеваемости болезнями крови (D50-D89) в когорте ликвидаторов за период наблюдений 1986-2022 гг., с учётом сопутствующих заболеваний в радиационном риске

Наибольшим радиационным риском в данном исследовании характеризуются апластические анемии (рубрики D60-D61), с оценкой коэффициента риска ERR/Гр=5,56 при 95% ДИ (0,53; 20,67). Оценки относительного радиационного риска (RR) заболеваемости апластическими анемиями в когорте ликвидаторов представлены на рис. 5 (обозначения на графиках соответствуют рис. 4).

6,0

5,0

4,0

3,0

ERR/Гр = 5,56

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

2,0

1,0

0,0

Доза, Гр

Рис. 5. Оценки относительного радиационного риска (RR) заболеваемости апластическими анемиями (рубрики D60-D61) в исследованной когорте ликвидаторов.

Так же, как и для всех в совокупности болезней крови (D50-D89) на рис. 4, на рис. 5 непараметрические оценки относительного риска RR по модели (4) для апластических анемий (D60-D61) в дозовых интервалах хорошо согласованы с оценками этого радиационного риска по ЛБП модели (5).

Количественная оценка радиационного риска апластических анемий всё же требует дальнейшего уточнения, так как наблюдавшийся за период 1986-2022 гг. в когорте ликвидаторов показатель заболеваемости, порядка 4 на 100 тыс. в год, превышает наблюдавшиеся ранее показатели для европейского населения в 20 раз (2,3 на 1 млн в год за период 1980-2003 гг.) [20], а для азиатского населения – в 10 раз (5 на 1 млн в год за период 1989-1994 гг.) [21].

Следует отметить, что официально утверждённый российский перечень заболеваний, обусловленных воздействием ионизирующей радиации [7], предписывает кодировать диагноз радиационно-обусловленной апластической анемии как D61.2, то есть включать её в группу апластических анемий, вызванных другими внешними агентами. В исследованной когорте ликвидаторов за весь период наблюдения 1986-2022 гг. такой код диагноза использовался только 6 раз (табл. 1), поэтому идентифицировать для него радиационный риск не представлялось возможным по статистическим причинам. По-видимому, радиационную обусловленность апластической анемии следует устанавливать с использованием формального радиационно-эпидемиологического подхода, оценивая атрибутивную долю радиации ( ARF ) в этиологии каждого конкретного случая заболевания [22]:

ARF = 100% x d x ( ERR /Гр) / (1+ d x ( ERR /Гр)), (7) где d – индивидуальная доза облучения пациента, в Гр.

Например, приняв порог радиационной обусловленности заболевания на уровне ARF >20%, при коэффициенте риска ERR /Гр=5,56 апластическую анемию можно будет связать с облучением для доз свыше 0,045 Гр. При этом в исследованной когорте у 80 ликвидаторов из 90 с диагнозами апластических анемий это заболевание будет считаться радиационно-обусловленным.

Как показывает табл. 1, для трёх заболеваний (D61.9 – апластическая анемия неуточнён-ная, D69.5 – вторичная тромбоцитопения и D72.8 – другие уточнённые нарушения белых кровяных клеток) пока не нашлось подтверждения их радиационной обусловленности, предполагавшейся ранее некоторыми специалистами в области радиологии.

Заключение

Влияние облучения в области малых доз (менее 0,3 Гр) на заболевания крови (рубрики D50-D89 МКБ-10) среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции статистически значимо и характеризуется мультипликативной линейной беспо-роговой моделью дозового ответа с показателем ERR/Гр=0,59 при 95% ДИ (0,23; 0,99), который количественно практически совпадает с показателем ERR/Гр=0,62 при 95% ДИ (0,29; 0,98) для заболеваемости ЗНО в этой же когорте ликвидаторов [18].

Количественно оценка радиационного риска болезней крови является устойчивой. При учёте мультиморбидности пациентов, то есть при учёте всех статистически значимо влияющих на заболеваемость болезнями крови сопутствующих заболеваний (новообразования, болезни органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, костно-мышечной и соединительной ткани), оценка радиационного риска болезней крови ERR/Гр=0,53 при 95% ДИ (0,18; 0,91) и статистически значимо не отличается от оценки без коррекции на сопутствующие заболевания.

Высокие радиационные риски, в несколько раз превышающие риски ЗНО, наблюдались для трёх групп болезней крови у ликвидаторов: 1) для болезней крови и кроветворных органов, не относящихся к анемиям и геморрагиям (рубрики D70-D77), с оценкой показателя ERR/Гр=2,25; 2) для иммунодефицитных состояний (рубрики D80-D89), с оценкой показателя ERR/Гр=2,01; 3) для апластических анемий (рубрики D60-D61), с оценкой показателя ERR/Гр=5,56.

Радиационный риск апластических анемий превышает аналогичную оценку для радиационного риска лейкозов в когорте ликвидаторов (ERR/Гр=4,41) [18]. В отличие от лейкозов, для которых радиационный риск реализовался в первые 11 лет после облучения [18], радиационный риск апластических анемий у ликвидаторов сохраняется уже более 30 лет. Включение апластических анемий в официально утверждённый российский перечень заболеваний, обусловленных воздействием ионизирующей радиации [7], следует считать научно обоснованным.

Болезни крови и кроветворных органов, не относящиеся к анемиям и геморрагиям (рубрики D70-D77), а также иммунодефицитные состояния (рубрики D80-D89), возможно, следует дополнительно внести в перечень заболеваний, которые могут быть обусловлены воздействием ионизирующей радиации.

Радиационные риски в исследованной когорте ликвидаторов отсутствуют для двух групп болезней крови: 1) для анемий, не охарактеризованных как апластические (постгеморрагические, сидеробластные и другие анемии (рубрики D62-D64); 2) для нарушений свёртываемости крови (рубрики D65-D69).

В данном исследовании впервые получены количественные оценки коэффициентов радиационного риска (ERR/Гр) для основных групп болезней крови. Это позволит устанавливать радиационную обусловленность болезней крови (в частности – апластических анемий) у облучённых лиц на основе дозового радиационно-эпидемиологического подхода, оценивая атрибутивную долю радиации (ARF) в этиологии каждого конкретного случая заболевания.

Список литературы Влияние облучения на заболевания крови среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции с учётом мультиморбидности состояний пациентов

- Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр (МКБ-10). Т. 1 (часть 1). Женева: ВОЗ, 1995. 698 с.

- Blood diseases: a list of the most dangerous. [Электронный ресурс]. URL: https://medicinehelp-ful.com/17332849-blood-diseases-a-list-of-the-most-dangerous (дата обращения 10.02.2024).

- Salerno S. Universal expositions, physics-chemistry and new occupational diseases: the case of Marie Sklodowska Curie and radium girls //Med. Lav. 2017. V. 108, N 1. P. 69-79. DOI: 10.23749/mdl.v108i1.5698.

- Ozasa K., Shimizu Y., Suyama A., Kasagi F., Soda M., Grant E.J., Sakata R., Sugiyama H., Kodama K. Studies of the mortality of atomic bomb survivors, Report 14, 1950-2003: an overview of cancer and non-cancer diseases //Radiat. Res. 2012. V. 177, N 3. P. 229-243.

- Brenner A.V., Preston D.L., Sakata R., Cologne J., Sugiyama H., Utada M., Cahoon E.K., Grant E., Mabuchi K., Ozasa K. Comparison of all solid cancer mortality and incidence dose-response in the Life Span Study of atomic bomb survivors, 1958-2009 //Radiat. Res. 2022. V. 197, N 5. P. 491-508.

- Чекин С.Ю., Максютов М.А., Кащеев В.В., Карпенко С.В., Туманов К.А., Кочергина Е.В., Зеленская Н.С., Лашкова О.Е. Оценка радиационных рисков неонкологических заболеваний среди российских участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС //Радиация и риск. 2021. Т. 30, № 1. С. 78-93.

- Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2004 г. № 592 «Об утверждении перечня заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12137458/#block_1000 (дата обращения 10.02.2024).

- Отчёт МКРЗ по тканевым реакциям, ранним и отдалённым эффектам в нормальных тканях и органах – пороговые дозы для тканевых реакций в контексте радиационной защиты //Труды МКРЗ (Публикация 118) /пер. с англ., под ред. А.В. Аклеева, М.Ф. Киселева. Челябинск: Книга, 2012. 384 с.

- Skou S.T., Mair F.S., Fortin M., Guthrie B., Nunes B.P., Miranda J.J., Boyd C.M., Pati S., Mtenga S., Smith S.M. Multimorbidity //Nat. Rev. Dis. Primers. 2022. V. 8, N 1. P. 48. DOI: 10.1038/s41572-022-00376-4.

- Радиационная эпидемиология болезней системы кровообращения человека после радиационных ава-рий //под общ. ред. чл.-корр. РАН В.К. Иванова. Обнинск: МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2016. 168 с.

- Чекин С.Ю., Горский А.И., Максютов М.А., Карпенко С.В., Щукина Н.В., Кочергина Е.В., Лашкова О.Е., Зеленская Н.С. Оценка радиационных рисков заболеваемости катарактой ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с учётом влияния сопутствующих болезней //Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2023. Т. 68, № 4. С. 58-68.

- Национальный радиационно-эпидемиологический регистр (НРЭР). [Электронный ресурс]. URL: http://www.nrer.ru/main.html (дата обращения 10.02.2024).

- Knight K., Wade S., Balducci L. Prevalence and outcomes of anemia in cancer: a systematic review of the literature //Am. J. Med. 2004. V. 116, N 7A (Suppl.). P. 11-26.

- Пакет статистических программ «Статистика». [Электронный ресурс]. URL: http://www.statsoft.ru (дата обращения 10.02.2024).

- Agrawal R., Imieliński T., Swami A. Mining association rules between sets of items in large databases. Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD International conference on Management of data (SIGMOD'93). New York, 1993. P. 207-216.

- Горский А.И., Максютов М.А., Туманов К.А., Власов О.К., Кочергина Е.В., Зеленская Н.С., Чекин С.Ю., Иванов С.А., Каприн А.Д., Иванов В.К. Анализ статистических связей смертности от злокачественных новообразований с дозой облучения радионуклидами населения регионов, загрязнённых вследствие аварии на ЧАЭС //Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2019. Т. 64, № 6. С. 5-11.

- Breslow N., Day N. Statistical methods in cancer research. Volume II. The design and analysis of cohort studies. IARC Scientific Publication No. 82. Lyon: IARC, 1987. 406 p.

- Кащеев В.В., Чекин С.Ю., Карпенко С.В., Максютов М.А., Туманов К.А., Кочергина Е.В., Глебова С.Е., Иванов С.А., Каприн А.Д. Оценка радиационных рисков злокачественных новообразований среди российских участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС //Радиация и риск 2021. Т. 30, № 1. С. 58-77.

- Горский А.И., Чекин С.Ю., Максютов М.А., Карпенко С.В., Туманов К.А., Зеленская Н.С., Лашкова О.Е. Статистические связи с дозой облучения и оценка радиационных рисков неонкологических заболева-ний эндокринной системы ликвидаторов чернобыльской аварии с учётом возможных ошибок в постановке и регистрации диагнозов //Радиация и риск. 2023. Т. 32, № 1. С. 21-35.

- Montané E., Ibanez L., Vidal X., Ballarin E., Puig R., Garcia N., Laporte J.R., Catalan Group for Study of Agranulocytosis and Aplastic Anemia. Epidemiology of aplastic anaemia: a prospective multicenter study //Haematologica. 2008. V. 93, N 4. P. 518-523.

- Issaragrisil S., Leaverton P.E., Chansung K., Thamprasit T., Porapakham Y., Vannasaeng S., Pianki-jagum A., Kaufman D.W., Anderson T.E., Shapiro S., Young N.S. Regional patterns in the incidence of aplastic anemia in Thailand. The Aplastic Anemia Study Group //Am. J. Hematol. 1999. V. 61, N 3. P. 164-168.

- Чекин С.Ю., Кащеев В.В., Максютов М.А., Меняйло А.Н., Корело А.М., Ловачёв С.С., Кащеева П.В. Определение группы повышенного радиационного риска среди российских участников ликвидации последствий чернобыльской аварии //Радиация и риск. 2021. Т. 30, № 1. С. 147-156.