Влияние орошения на окружающую среду (на примере Апшеронского п-ва)

Автор: Ибрагимова Хаяла Рома

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В представленной статье рассматриваются вопросы влияния орошения дисперсным методом на окружающую среду. Проанализированы данные состояния люцерны за вегетационный период в зависимости от температуры и влажности воздуха, проведен сопоставительный анализ двух методов орошения - дисперсный и полосой. Выявлены пределы температурных границ воздуха для проведения дисперсного орошения и установлена зависимость между температурой и относительной влажностью воздуха по соответствующим вариантам.

Аэрозоль, ирригация, люцерна, температура, относительная влажность

Короткий адрес: https://sciup.org/14116169

IDR: 14116169 | УДК: 626.84 | DOI: 10.33619/2414-2948/55/19

Текст научной статьи Влияние орошения на окружающую среду (на примере Апшеронского п-ва)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 626.84

Ведущая роль почвенного покрова и водных ресурсов среди природных ресурсов при существующих климатических условиях в Азербайджане не оспорима. Дефицит пресных водных ресурсов — актуальная проблема. Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики И. Г. Алиева от 16 марта 2016 г. за №1897 — производство сельскохозяйственной продукции — это стратегическая задача [1]. Следуя данному Указу Президента АР была разработана стратегическая дорожная карта по производству сельскохозяйственной продукции. Предварительный анализ производства в отрасли показал, что в связи с глобальными климатическими изменениями для проведения всех мероприятий по всем направлениям сельского хозяйства, обязательно должны быть проведены соответствующие научные исследования.

Объект и методика исследований

Объектом исследования является территория Опытной станции механизации орошения Апшерона НПО гидротехники и мелиорации Азербайджана с географическими координатами N 40°39ʹ11ʺ E 50°36ʹ17ʺ, h = 23 м.

Исследования проводились в 2013–2015 гг. на бобовой культуре люцерна на площади 0,16 га при применении дисперсного орошения [2].

Полевые и камеральные анализы проводились по общепринятым методикам в лабораториях НПО ГиМ АР.

Физические свойства почв определялись: объемная масса и удельный вес — по Н. А. Качинскому, ППВ — Э. В. Аринушкиной, pH — pH метром, гигроскопическая влага и влажность почв термическим методом высушиванием 105 °C, карбонатность (CO 2 ) по Шейблеру, гумус по И. В. Тюрину, анализы проводились в 3-х кратной повторности [3].

Анализ и обсуждение

Влияние орошения на окружающую среду происходит как непосредственно самой окружающей средой, так и техническими мероприятиями при ирригации. В данном случае уклон орошаемой поверхности должно быть минимальной, что послужит предотвращению ирригационной эрозии почв.

Основу организационных хозяйственных мероприятий составляет мелиорация почв. К таковым следует отнести выбор методы и технику орошения, проведение рекультивации почв для сохранения плодородного слоя почв с применением автоматизации телемеханики, с целью рационального использования водных ресурсов и предотвращения потери при проницаемости от оросительных каналов, следует проведение бетонной облицовки или же применение замкнутой системы орошения. Для предотвращения эрозии почв необходимо проведение защитных ограничений лесополос и др. [4–6].

При эксплуатации оросительных систем происходит загрязнение водных экосистем и объектов, что в свою очередь требует проведение особых защитных мероприятий, служащих оздоровлению и охране окружающей среды. Так как, при применении химических препаратов необходимо соблюдение определенных норм, сооружение особых амбаров для хранения ядовитых веществ и удобрений, соблюдение техники безопасности при их транспортировки, размещение пунктов по изготовлению ядовитых химических веществ на существенном расстоянии от водных объектов, соблюдение положений по охране границ водно–охранных зон и прибрежных полос и т. д.

В результате увеличения пахотных орошаемых земель в Азербайджане в настоящее время и их нарастание в будущем, намеченные проведению мелиоративных мероприятий будут служить охране и значительному оздоровлению окружающей среды. В связи с развитием сельского хозяйства проектированные и проектируемые мероприятия по сооружению мелиоративных объектов и работы по геологической разведки, наряду с охраной среды, также должны в обязательном порядке служить сохранению экологического равновесия среды и экосистемы в целом.

Климат Апшеронского полуострова — аридный умеренно–жаркий полупустынный и сухостепной с сухим летом. Коэффициент увлажнения воздуха — 0,3–0,45, солнечная радиация — 122–129 кал/см2, биомасса — 10–12 т/га, сумма активных температур выше 100 за год составляет 3500–4500 °C, биоклиматический потенциал — 1,7–2,2, количество атмосферных осадков — 144–250 мм, величина испаряемости — 1071 мм.

По данным многолетних климатических показателей на Апшероне среднегодовая температура воздуха составляет 14,4 °C.

За вегетационный период люцерны наблюдается повышение температуры до 30–40 °C и в некоторых случаях — даже выше, что требует проведения частых поливов для получения высокого урожая. Но в связи с тем, что 72% вод рек формируются в соседних странах, граничащих с Азербайджаном, наблюдается резкий дефицит оросительной воды. Поэтому при орошении люцерны необходимо применение современных методов орошения, что послужит рациональному использованию оросительной воды. В данном случае изучение дисперсного полива в полях люцерны, выявление их положительных и отрицательных свойств, явилась целью наших исканий.

Следует отметить, что ранее в Азербайджане посевы зерновых и кормовых орошались методов полос. Проведенные поливы данным методом способствовали значительной потери оросительной воды превосходящих установленные нормы орошения, развитию ирригационной эрозии и вымыванию верхнего плодородного слоя и естественно выноса питательных элементов, и основного показателя плодородия почв — гумуса, что в свою очередь негативно отражалось на окружающей среде.

На исследуемой территории сформированных на серо–бурых почвах, величина гумуса варьирует от 1,3% до 2,2%, рН среды — щелочная (8,2–8,8), объемная масса — 1,42–1,46 т/м3, удельная масса — 2,64–2,66 т/м3, гигроскопическая влажность 2,04–2,32%, Карбонатность высокая — 45–52%, что связано с распространением известковых пород. Полная полевая влагоемкость — 15,39%, водопроницаемость изменяется 3–6 мм/мин. Влажность почв в пахотном слое 0–20 см после полива в июне составила 14%, в июле — 9,5% а в августе — 12,4%.

Также при подачи на поля оросительной воды методом полос, в условиях высокой испаряемости происходило поднятие грунтовых вод и растворенных соленосных соединений и оседание их в верхний слоях почв, особенно на территориях без коллекторно–дренажной системы. Данное явление служило засолению плодородных почв, угнетению растений, превращение земель в сильно засоленные, а в некоторых случаях в солончаки, требующих для восстановления плодородия значительные капиталовложения [7].

В ризосфере растений, начиная с 1000 ч утра происходит постепенное повышение температуры воздуха и соответственно понижение влажности воздуха. При повышении температуры растений устьица растений, расположенных в нижних частях листьев постепенно закрываются. В зависимости от видового состава сельскохозяйственных растений закрытие устьиц также бывают различны. При закрытии устьица растений происходит предотвращение поступления углерода в растения, в связи с чем происходит фотосинтетическая депрессия и даже в самый солнечный период дня, растение не может фотосинтезировать. Только к вечеру при спаде температуры данный процесс приостанавливается [8]. Целью применения дисперсного орошения также служит предотвращение фотосинтетической депрессии. Для определения времени начала фотосинтетической депрессии был использован метод Молиша. Для определения закрытия устьиц растений методом Молиша, при помощи пипетки в нижние части листьев наносится спирт, далее бензол и ксилол по мере их впитывания. Если проникновение веществ в растения не наблюдаются, это свидетельствует о полном закрытии устьиц. Таким образом, для люцерны в условиях Апшерона, верхним пределом температуры воздуха было определено 28 °C. При такой температуре происходит сужение устьиц в листьях растений и постепенно замедляя дыхание процесс приостанавливается. В связи с чем установлено, что при применении дисперсного полива температура воздуха должна соответствовать 28 °C.

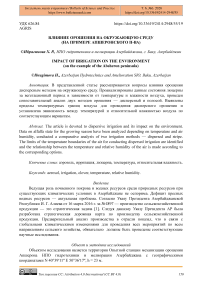

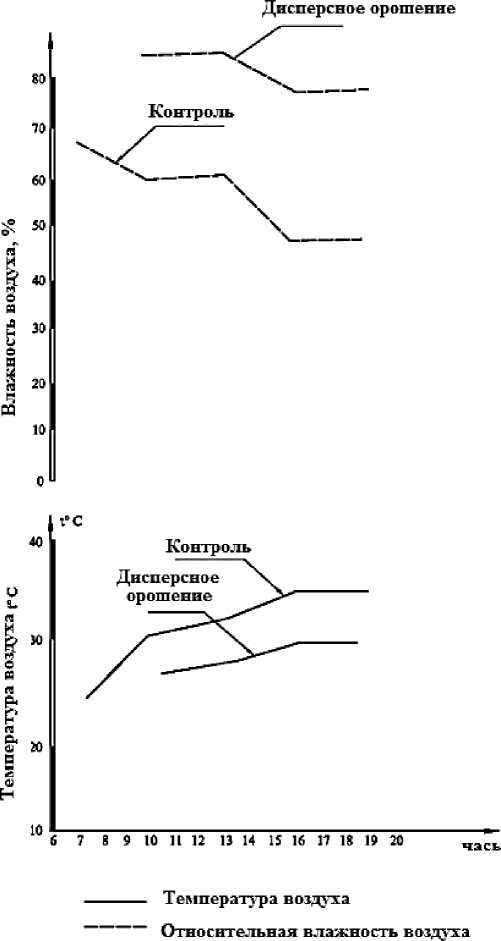

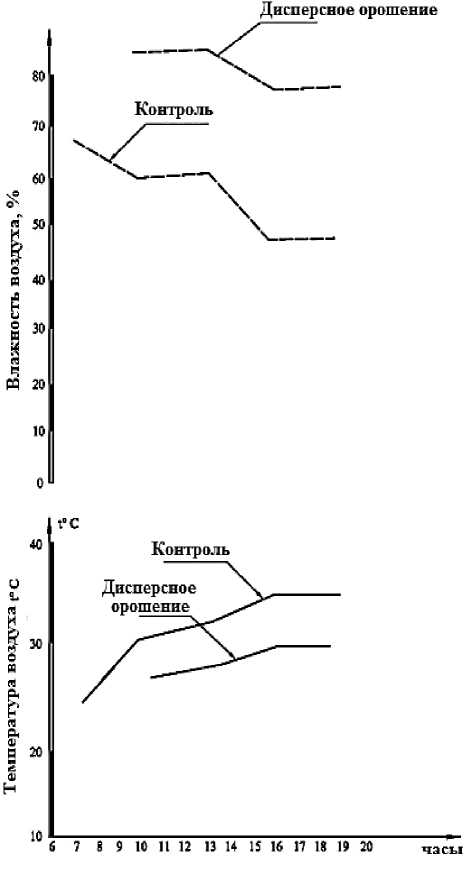

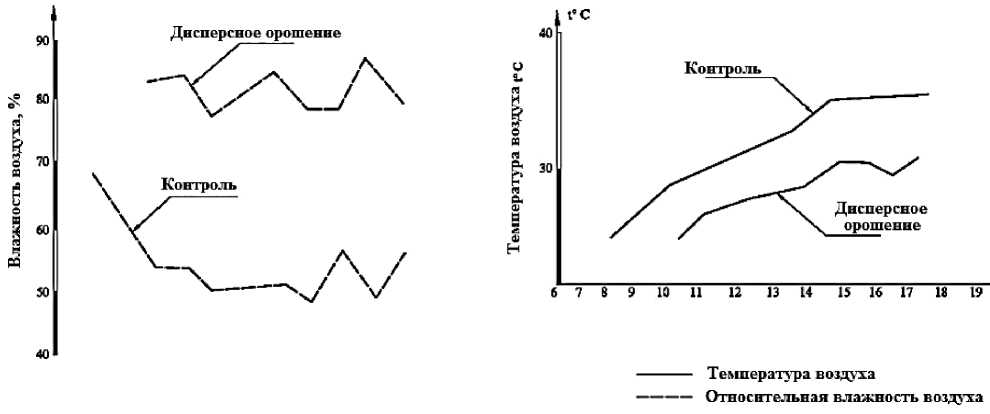

На основе проведенных исследований 15 июля 2013 г., 20 июля 2015 г. и 16 августа 2015 г. составлен график зависимости между температурой и относительной влажностью воздуха. На основе проведенных исследований и полученных данных по температуре и относительной влажности воздуха по вариантам опыта дисперсного орошения и контроля, соответственно по годам построены графики.

Рисунок 1. Влияние дисперсного орошения на температуру и влажность воздуха (15 июля 2013 г.).

------ Температура воздуха

•----- Относительная влажность воздуха

Рисунок 2. Влияние дисперсного орошения на температуру и влажность воздуха (20 июля 2014 г.).

Как следует из Рисунка 1, 15 июля 2013 г. в контрольном варианте в 10–18 ч происходит изменение температуры воздуха, что составило 30–40 °C, а в варианте с применением дисперсного орошения за счет увлажненности воздуха — температура окружающей среды составила 26–28 °C.

Относительная влажность в люцерновом поле составила 45–60% а в варианте с дисперсном поливом наблюдается увеличение 75–85%. Данный процесс характерен для всего периода наблюдения.

На Рисунке 2 представлен график хода температуры и влажности воздуха за 20.07.2014 г. Идентичный ход динамики наблюдается и 15.07.2013 г.

Несколько различна была динамика температуры и влажности воздуха 16.08.2015 г., представленная на Рисунке 3. Изменчивая динамика температуры и влажности воздуха в августе связана с изменением погодных условий в течение суток, что характерно для Апшеронского полуострова.

Рисунок 3. Влияние дисперсного орошения на температуру и влажность воздуха (16 августа 2015 г.) .

В результате установлено, что при аэрозольной орошении полей люцерны происходит повсеместное распыление водных частиц по всему полю, что в свою очередь способствует влажности поверхности почв, увеличению на 25–30% относительной увлажненности воздуха и в некоторых случаях понижению температуры воздуха до 6°C. При понижении температуры воздуха на 6 °C, температура на листьях опускается на10 °C, что способствует при применении полному решению проблемы растений с фотосинтетической депрессией. Одновременно происходит экономия поливной воды и увеличивается продуктивность растений [9].

Отмечается, что в период фотосинтетической депрессии сбор урожая не происходило и зафиксирован чрезмерный расход воды.

При сравнении дисперсного полива и полива полосами, происходит экономия воды, которое не влияет на уменьшение продуктивности растений, на что указывают и другие авторы [10–11].

Выводы

Впервые в аридных условиях Апшерона под люцерной была разработана технология дисперсного (аэрозольного) орошения и выявлено его превосходство по сравнению с другими методами орошения.

Следует отметить, что при аэрозольном орошении полей люцерны происходит повсеместное распыление водных частиц по всему полю, что в свою очередь способствует влажности поверхности почв, увеличению на 25–30% относительной увлажненности воздуха и в некоторых случаях понижению температуры воздуха до 6°C.

Проведение поливов под посевом люцерны по полосам современным методом орошения предотвращает водную эрозию, засоление земель и положительно влияет на окружающую среду. При дисперсном поливе происходит экономия оросительной воды порядка 48% и увеличивается плодородие и производительность почв.

Список литературы Влияние орошения на окружающую среду (на примере Апшеронского п-ва)

- Стратегическая дорожная карта по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике, утвержденная Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года. Баку, 2016. 177 с.

- Бондин И., Баширова Н., Бондина Н. Эффективность использования производственного потенциала в сельскохозяйственных организациях. Litres, 2017.

- Практикум по агрохимии / под ред. В. Г. Минеева. М., 1989.

- Ахмедзаде А. Д. Гейдар Алиев и водное хозяйство Азербайджана. Баку, 2003. 216 с.

- Ахмедзаде А. Д., Гашимов А. Д. Кадастр систем мелиорации и водного хозяйства. Баку, 2006.

- Гасанов В. Г., Галандаров Ч. С., Асланова Р. Г. Влияние рельефа и почвообразующих пород на структуру почвенного покрова Апшеронского полуострова // Труды института почвоведения и агрохимии / ИПА НАНА. Баку: Элм, 2004. Т. XVI. С.156-178.

- Mamedov B. M. On watering quality assessment during sprinkler irrigation // Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems. 2019. №2. P. 150-164.

- DOI: 10.31774/2222-1816-2019-2-150-164

- Асгерова Д. Б., Залибекова М. З., Бийболатова З. Д., Абдурашидова П. А., Батырмурзаева П. А., Желновакова В. А. О закономерностях формирования разнообразия почвенных ресурсов дельтовых экосистем // Аридные экосистемы. 2018. Т. 24. №4 (77). С. 36-43.

- Исмайылова Х. А. Роль Самур-Апшеронского канала в социально-экономическом и аграрном развитии северо-восточных районов Азербайджана // Почвоведение и агрохимия. 2019. №2. С. 45-54.

- Szabolcs I. Agronomical and ecological impact of irrigation on soil and water salinity // Advances in soil science. New York: Springer, 1986. P. 189-218.

- DOI: 10.1007/978-1-4613-8612-4_4

- Stockle C. O. Environmental impact of irrigation: a review. Washington State University, 2001.