Влияние основной обработки на водные свойства серой лесной почвы

Автор: Перфильев Н.В., Скипин Л.Н., Захарова Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 8, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье выявлен ряд закономерностей формирования физических свойств, водного режима почвы при длительном применении основной обработки почвы различной степени интенсивности, что позволило научно обосновать применение наиболее эффективных ресурсосберегающих приемов и систем основной обработки почвы. Установлена и научно обоснована эффективность минимализации предпосевной обработки серой лесной почвы.

Продуктивная влага, водопроницаемость, расход влаги, система обработки: комбинированная, дифференцированная, отвальная, безотвальная

Короткий адрес: https://sciup.org/14083876

IDR: 14083876 | УДК: 631.4:574(571.12)

Текст научной статьи Влияние основной обработки на водные свойства серой лесной почвы

Очень засушливыми считаются те годы, когда за вегетационный период растений выпадает атмосферных осадков меньше 50 %, сильнозасушливыми – 60–70 %, среднезасушливыми – 70–80 % нормы и с положительным отклонением температуры от нормы соответственно на 3,0–4,0; 1,5–2,0; 1,0–1,50С [2].

Сельскохозяйственные районы Тюменской области в отличие от Омской несколько лучше влагообеспечены. Годовое количество осадков в зоне южной лесостепи составляет 300–500 мм, в северной 380–450 мм [1].

Однако территория юга Тюменской области относится к зоне недостаточного увлажнения, и количество почвенной влаги ограничивает получение высокого урожая возделываемых культур.

Цель работы. Разработать адаптированную систему основной обработки темно-серых лесных почв в Северном Зауралье, обеспечивающую благоприятные условия для водного режима.

Задачи исследований. Установить влияние различных способов обработки на накопление продуктивной влаги в почве, её расход и фильтрацию в глубь почвенного профиля.

Методы и результаты исследований. В 1988–2007 гг. системы основной обработки изучались в зернопаровом севообороте, развернутом во времени и пространстве (пар–озимая рожь–пшеница– зернобобовые–ячмень). Сравнивались варианты: отвальная – вспашка на 20–22 см; безотвальная – рыхление стойками СибИМЭ на 20–22 см; комбинированная – чередование вспашки и рыхления стойками СибИМЭ; дифференцированная – в пару и после озимой ржи плоскорезная обработка КПЭ-3,8 на 12–14 см, вспашка под горох, под ячмень и после него дискование БДТ-2,5 на 10–12 см; комбинированно-минимальная – чередование вспашки на 20–22 см и дискования БДТ-2,5 на 10–12 см, чередование рыхления стойками СибИМЭ на 20–22 см и дискования БДТ-2,5 на 10–12 см, чередования вспашки на 20–22 см и плоскорезного рыхления КПЭ-3,8 на 12–14 см.

В результате исследований влияния систем обработки и приемов обработки почвы на условия накопления влаги, влагообеспеченности растений установлено, что применение почвообрабатывающих орудий КПГ-250 и КПШ-5 в безотвальной, комбинированной системах обработки не способствовало влагонакопле-нию. По сравнению с вариантом вспашки в среднем за 1976–1987 гг. снижение запасов влаги в метровом слое почвы к посеву по этим обработкам составляло 3,2–10,6 мм. Указанные культиваторы не обеспечивали удовлетворительного крошения, в результате чего непродуктивный расход влаги на физическое испарение превышал вариант отвальной вспашки за период июнь-август на 32,7 мм.

В среднем за 1988–2007 гг. в весенний период глубокие отвальные и безотвальные обработки обеспечивали одинаковые условия увлажнения метрового слоя почвы. Мелкие обработки – плоскорезная обработка КПЭ-3,8 на 12–14 см и дискование БДТ-2,5 на 10–12 см – снижали запасы влаги в метровом слое по сравнению с глубокими обработками на 6,7–11,2 мм, обеспечивая равные варианту вспашки условия влаго-обеспеченности в течение вегетации в слое почвы 0–30 см (табл. 1).

Запасы продуктивной влаги в период посева-всходов зерновых в зависимости от системы основной обработки почвы (1988–2007 гг.), мм

Таблица 1

|

Система основной обработки |

Среднее за |

|||||||||

|

1988-1992 гг., 1-я ротация с/о |

1993-1997 гг., 2-я ротация с/о |

1998-2002 гг., 3-я ротация с/о |

2003-2007 гг., 4-я ротация с/о |

1988-2007 гг. |

||||||

|

0-30 см |

0-100 см |

0-30 см |

0-100 см |

0-30 см |

0-100 см |

0-30 см |

0-100 см |

0-30 см |

0-100 см |

|

|

Отвальная |

49,2 |

133,9 |

42,7 |

130,0 |

37,9 |

112,2 |

38,1 |

106,4 |

42,0 |

117,9 |

|

Безотвальная |

52,7 |

132,4 |

37,8 |

123,9 |

35,6 |

109,9 |

37,2 |

106,4 |

40,8 |

115,6 |

|

Комбинированная |

49,8 |

136,1 |

42,4 |

127,1 |

34,9 |

103,6 |

36,2 |

103,0 |

40,8 |

114,8 |

|

Дифференцированная |

45,7 |

126,2 |

41,9 |

129,2 |

35,6 |

109,8 |

35,1 |

95,2 |

39,6 |

112,6 |

|

Мелкая ежегодно, БДТ-2,5 |

34,9 |

103,4 |

37,0 |

98,0 |

||||||

|

КПЭ-3,8 |

34,8 |

104,0 |

31,7 |

99,7 |

||||||

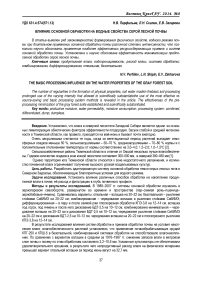

Однако эффективность влагонакопления обуславливалась условиями увлажнения почвы перед основной обработкой и выпадением осенне-зимних осадков (рис.).

—•— отвальная —■— безотвальная —л— комбинированная дифференцированная дискование —•— КПЭ-3,8

90 мм – 60 % от ПВ

120 мм – 80 % от ПВ

Запасы продуктивной влаги в 0–100 см слое почвы в посевах зерновых в период посева-всходов

При низких запасах продуктивной влаги (50–60 мм, или 33–40 % от НВ) в метровом слое темно-серой лесной почвы перед ее обработкой и хорошем осенне-зимнем увлажнении лучшие условия для аккумуляции и сохранения атмосферных осадков обеспечиваются обработкой почвы без оборота пласта с использованием ЛП-0,35 (стоек СибИМЭ), где запасы влаги в метровом слое по сравнению с вариантом вспашки увеличивались на 15,4–20,3 мм. При высоких запасах продуктивной влаги в метровом слое почвы – 140–190 мм (93 % и более от НВ) в период уборки зерновых и хорошем осенне-зимнем увлажнении (150 % к среднемноголетнему) лучшие условия для накопления и сохранения влаги обеспечивает отвальная система основной обработки почвы: запасы влаги перед посевом зерновых были выше на 7,7–23,4 мм по сравнению с обработкой без оборота пласта.

В условиях с удовлетворительными запасами продуктивной влаги в метровом слое – 80–120 мм (54– 81 % от НВ) в период уборки зерновых и удовлетворительного осенне-зимнего увлажнения глубокая и мелкая безотвальные обработки почвы обеспечивали культурные растения влагой на уровне с вариантом вспашки.

Это дает основание использовать ЛП-0,35, культиватор КПЭ-3,8 и дискование для основной обработки при запасах продуктивной влаги метрового слоя 50–120 мм (33–80 % от НВ ).

Установленная закономерность снижения запасов влаги в метровом слое почвы в весенний период при использовании ежегодных мелких обработок является обоснованием необходимости включения в систему основной обработки периодических глубоких обработок.

Суммарный расход влаги вегетирующим полем мало зависит от способа основной обработки почвы. Использование при безотвальной обработке культиватора-глубокорыхлителя КПГ-250 вело к увеличению непродуктивного испарения в течение вегетации на 32,7 мм по сравнению со вспашкой, к снижению продуктивности севооборота на 0,16–0,41т/га севооборотной площади и увеличению расхода влаги на единицу продукции на 9,0–26,5 мм.

Ресурсосберегающие системы основной обработки почвы с использованием орудий для обработки: стоек СибИМЭ, культиваторов КПЭ-3,8, тяжелой дисковой бороны БДТ-2,5 – в среднем за 1988–2007 гг. обеспечивали условия, при которых расход влаги на 1 т зерна был равным варианту отвальной системы обработки (табл. 2).

Таблица 2

Расход влаги зерновыми в зависимости от системы основной обработки почвы в годы с различной обеспеченностью осадками за вегетационный период (1988–2007 гг.), мм/т зерна

|

Система основной обработки |

В среднем за 1988-2007 гг. |

Годы |

||

|

с недостаточным увлажнением * |

с увлажнением, близким к среднемноголетним значениям ** |

влажные *** |

||

|

Отвальная |

90,3 |

114,1 |

78,8 |

70,0 |

|

Безотвальная |

85,1 |

98,9 |

79,1 |

70,0 |

|

Комбинированная |

87,1 |

103,3 |

78,7 |

76,2 |

|

Дифференцированная |

87,3 |

100,4 |

81,6 |

72,6 |

Примечание: * – 1988, 1989, 1991, 1997, 1998, 2000, 2004 гг.; ** – 1990, 1993–1996, 1999, 2001, 2003, 2005–2007 гг.; *** – 1992, 2002 гг.

При этом в среднем за годы с недостаточным увлажнением влага по ресурсосберегающим системам обработки расходовалась экономнее. Коэффициент водопотребления был на 9,5–13,3 % ниже, чем по вспашке.

В среднем за годы с выпадением осадков, близким к среднемноголетним значениям, системы обработок слабо влияли на расход влаги на единицу продукции. Во влажные годы наиболее экономно влага расходуется по системам обработки с ежегодной глубокой обработкой на 20–22 см: по отвальной вспашке и безотвальной обработке. Расход влаги по дифференцированной и комбинированной системам обработки в этом случае был выше на 3,7–8,9 %.

В целом ресурсосберегающие системы основной обработки (дифференцированная, комбинированная), которые предусматривают сокращение соответственно трех и двух глубоких обработок в севообороте во все годы исследований, обеспечивали наиболее рациональный расход влаги на 1т зерна с соответствующим количеством побочной продукции.

Исследованиями установлено, что фильтрационная способность темно-серой тяжелосуглинистой почвы в решающей степени зависела от плотности почвы. В условиях недостаточного увлажнения 0–20 см слоя почвы (14,0–18,0 %), значительного уплотнения – 1,45–1,50 г/см3 – водопроницаемость была по шкале

Н.А. Качинского неудовлетворительной. При плотности 1,28–1,30 г/см3 водопроницаемость в основном была удовлетворительной.

В условиях хорошей увлажненности почвы, близкой к полевой влагоемкости (31,8–39,6 %), и оптимальной плотностью пахотного слоя – 1,20–1,25 г/см3 отмечалась хорошая фильтрационная способность.

Благоприятные условия для водопроницаемости темно-серой лесной почвы создавала зяблевая обработка почвы на глубину 20-22 см ЛП-0,35, КПГ-250 и КПЭ-3,8 на глубину 12-14 см.

Глубокая плоскорезная обработка КПГ-250 и безотвальное рыхление стойками СибИМЭ способствовали наибольшему увеличению инфильтрационной способности почвы. Водопроницаемость по ним в 1-й час наблюдений была выше, чем по вспашке, соответственно на 128 и 87,0–307 %, а в среднем за 3 часа наблюдений на 152 и 318 % по сравнению со вспашкой (табл. 3).

Таблица 3 Водопроницаемость почвы в зависимости от приемов обработки почвы (среднее за 1988–1992 гг.), мм/час

|

Способ обработки почвы |

Период наблюдений |

|||

|

1-й час |

2-й час |

3-й час |

Всего за 3 часа |

|

|

Отвальная на 20-22 см |

21,6 |

9,9 |

12,0 |

43,5 |

|

Рыхление стойками СибИМЭ на 20-22 см |

88,0 |

52,0 |

41,8 |

181,8 |

|

Обработка КПЭ-3,8 на 12-14 см |

60,0 |

41,0 |

38,8 |

139,0 |

|

Без осенней обработки |

18,8 |

10,8 |

9,5 |

39,1 |

Мелкая плоскорезная обработка на 12–14 см в среднем за годы наблюдений также способствовала увеличению водопроницаемости за 3 часа наблюдений на 221 %. Почва без основной обработки в значительной степени снижала водопроницаемость. Снижение водопроницаемости по сравнению с вариантом вспашки составляло в различные годы за 3 часа наблюдений 12–89 %.

Заключение. При низких запасах продуктивной влаги (50–60 мм, или 33–44 % от НВ) в метровом слое темно-серой лесной почвы перед ее обработкой и при хорошем осенне-зимнем увлажнении лучшие условия (15,4-20,3 мм) для аккумуляции и сохранения атмосферных осадков обеспечиваются обработкой почвы без оборота пласта с использованием плуга со стойками СибИМЭ.

При высоких запасах продуктивной влаги в метровом слое почвы (140–150 мм, 93 % и более от НВ) в период уборки зерновых и хорошем осенне-зимнем увлажнении лучшие условия для накопления и сохранения влаги (7,7-23,4 мм) обеспечивает отвальная система основной обработки.

В условиях с удовлетворительными запасами продуктивной влаги в метровом слое (80–120 мм, 54– 81 % от НВ) в период уборки зерновых и удовлетворительного осенне-зимнего увлажнения глубокая и мелкая безотвальная обработки обеспечивают культурные растения влагой на уровне с вариантом вспашки.

Обработка почвы плугом со стойками СибИМЭ на 20–22 см, КПЭ-3,8 на 12–14 см в среднем за годы с различными условиями по плотности и влажности почвы повышала ее фильтрационную способность в 4,2 и 3,2 раза соответственно по сравнению со вспашкой. При этом почва без основной обработки снижала водопроницаемость на 12–89 %.