ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В СИСТЕМЕ ДИАФРАГМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПОТОКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

Автор: Т. В. Помозов, Н. В. Краснов

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Разработка приборов и систем

Статья в выпуске: 3 т.31, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты численного моделирования ионно-оптической схемы для транспортировки ионов при атмосферном давлении. Показана возможность эффективной транспортировки ионов в рассматриваемой системе при увеличении локального искривления эквипотенциальных линий электростатического поля в окрестности сопла при помощи шейпинга (изменения формы) этого электрода. Шейпинг сопла позволяет увеличить величину Iсопло приблизительно в 1.6 раза. Учет газодинамического влияния на транспортировку ионного пучка через сопло позволяет в перспективе увеличить значения тока еще в 1.7 раза.

Спектрометр ионной подвижности, транспортировка ионов при атмосферном давлении, электростатическое поле

Короткий адрес: https://sciup.org/142227726

IDR: 142227726 | УДК: 621.384.8 | DOI: 10.18358/np-31-3-i39

Текст научной статьи ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В СИСТЕМЕ ДИАФРАГМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПОТОКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

В связи с растущим применением спектрометров ионной подвижности в сложных аналитических комплексах LC-ESI-IMS-MS в качестве одной из систем разделения сложных смесей, которые анализируются при исследованиях в биохимии, медицине, контроле лекарств, проводится много разработок новых спектрометров ионной подвижности с целью увеличения их разрешающей способности и чувствительности [1–4]. Использование таких аналитических комплексов увеличивает возможность идентификации анализируемых веществ в сложных смесях за счет учета времени удерживания t в LC, подвижности K в IMS и отношения массы к заряду (m/z) в MS. В современных комплексах LC-ESI-IMS-MS используют спектрометр ионной подвижности, являющийся частью интерфейса источника ионов ESI, работающего при атмосферном давлении, и MS, являющийся высоковакуумным прибором. Давление в области дрейфа спектрометра ионной подвижности составляет несколько Торр, при этом для получения необходимой разрешающей способности спектрометра существенно увеличивается и область дрейфа, и общая длина спектрометра: в работах [1–6] размер спектрометра ионной подвижности достигает порядка 2 м и более. Низкое давление газа в области дрейфа приводит к использованию напряженности электрического поля в несколько десятков вольт на сантиметр, что позволяет избежать электрического пробоя в приборе. Для ввода пучка заряженных частиц из области высокого давления сначала в дрейфовую область, а потом из дрейфовой области в следую- щую ступень дифференциальной откачки масс-спектрометра предложено использовать электродинамические ионные воронки (ion funnel) [5, 6]. Эта идея применена в работах [2, 3]. Устройство электродинамической воронки представляет собой набор плоских электродов с переменным внутренним диаметром от 50 до 2 мм, толщина которых составляет 0.5 мм, толщина разделяющих их диэлектрических прокладок из тефлона также составляет 0.5 мм. Количество электродов в зависимости от конструкции и места применения электродинамических воронок варьирует от 100 до 80 штук. Внутренние диаметры электродов от электрода к электроду изменяются в зависимости от конструкции и выполняемой задачи. На электроды подается постоянное строго определенное для электродов напряжение от десятков до нескольких сотен вольт и переменная составляющая с частотой порядка 500 кГц и амплитудой от пика до пика порядка 100 В. Основная идея применения электродинамической воронки заключается в преобразовании сечения расходящегося пучка заряженных частиц, полученного в источнике ESI (API), в меньшее сечение без потери общего ионного тока, т.е. в увеличении плотности тока по оси спектрометра ионной подвижности, что в свою очередь сопровождается увеличением чувствительности прибора.

Альтернативный подход к преобразованию сечения расходящегося пучка заряженных частиц представлен в работах [7–9], в которых спектрометр ионной подвижности работает при атмосферном давлении. Это позволяет использовать напряженность электрического поля до 1 кВ/см и электроды толщиной 0.1 мм, благодаря чему количество электродов, установленных после распылителя в источнике ионов с распылением в бес-капельном режиме при нормальных условиях (p = 760 Торр, Т = 300 К), сокращается до 3–4 [10– 12]. При этом величина входного диаметра системы транспортировки (первого электрода) должна составлять 4–6 мм, чтобы заряженные частицы с минимальными потерями прошли через систему электродов, последний из которых разделяет систему транспортировки и область дрейфа и имеет диаметр отверстия 1.2 мм (32% от тока коронного разряда). В дрейфовом пространстве пучок заряженных частиц имеет поперечное сечение 2 мм на всей длине 55 мм [9] входа в аналогичную выходную систему транспортировки перед коллектором, при этом последний электрод имеет отверстие диаметром 0.5 мм, что вполне подходит для сочленения интерфейса с высоковакуумной частью масс-спектрометра.

В процессе транспортировки ионов к выходной диафрагме (соплу), отделяющей область спектрометра ионной подвижности с атмосферным давлением от вакуумной системы масс-анализатора, пакеты разделенных ионов движутся в неоднородном электрическом поле и в потоке спутного газа у сопла. Движение ионов осуществляется по силовым линиям электрического поля, которые замыкаются на плоскости сопла и краях входного отверстия в сопло. В покоящемся газе ионы осаждаются на сопле и не проходят за него. При организации потока газа через сопло в вакуумную часть прибора "вмороженные" в плотный газ ионы перераспределяются и частично с газом проникают за сопло. Учитывая высокую напряженность электрического поля у края входного отверстия в сопло, в вакуумную систему прибора попадает часть ионов, находящихся в окрестности входного отверстия. Увеличение отверстия в сопле для большего проникновения ионов в вакуумную область является нецелесообразным, т.к. ухудшающиеся вакуумные условия не позволяют эффективно проводить транспортировку и фокусировку потока ионов в интерфейсе. Эти недостатки присущи практически всем источникам ионов с ионизацией при атмосферном давлении. Таким образом, транспортировка ионов в таких источниках основана на сочетании двух механизмов: движении ионов в постоянном электрическом поле и движении ионов и нейтральных частиц в потоке газа у входа в сопло.

В настоящей работе при помощи методов численного моделирование проводится сравнение качества транспортировки ионов при атмосферном давлении в системе на основе плоских тонких диафрагм и в системе, в которой форма сопла имеет геометрическую особенность.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИОНОВ В ГАЗЕ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

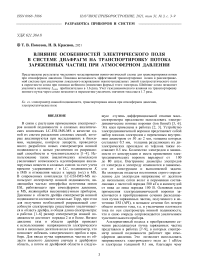

Траектории положительно заряженных ионов, эквипотенциальные линии электростатического поля в исследуемой транспортирующей схеме на основе тонких диафрагм в плоскости, проходящей через оптическую ось, а также геометрические и электрические параметры схемы приведены на рис. 1, а.

Рис. 1. Траектории положительно заряженных ионов и эквипотенциальные линии электростатического поля в исследуемой транспортирующей системе в плоскости, проходящей через оптическую ось.

Стрелками (на (б)) обозначены направления вектора напряженности поля. Геометрические параметры: L = 5 мм, L 1 = 1 мм, d 1 = 4 мм, d 2 = 2.65 мм, d 3 = 1.2 мм, d 4 = = 0.5 мм, толщина диафрагм 1–4 составляет 0.1 мм. Электрические параметры: U игла = = 7000 В, U 1 = 3000 В, U 2 = 2000 В, U 3 = = 1000 В, U 4 = 0 В, U колл = –100 В

На структуру поля влияют как геометрические, так и электрические параметры исследуемого устройства, т.е. при малых диаметрах отверстий более эффективно электрическое поле отбирает ионы из коронного разряда в основном по оси исследуемого устройства, качественно это представлено на рис. 1, б.

Численное моделирование электростатического поля и траекторий заряженных частиц в плотном газе (воздух) проводилось в программном пакете "SIMION 8.0" с использованием статистической диффузионной модели (statistical diffusion simulation (SDS)), которая представлена в качестве пользовательской программы к пакету. В качестве модельного пучка использовались положительные ионы азота ( m = 14 а.е.м.) со сферическим пространственным распределением ( d = 1.5 мм). Моделирование проводилось при нормальных условиях ( T = 300 К, p = 760 Торр) без учета влияния объемного заряда.

Толщина диафрагм системы транспортировки составляет 0.1 мм. Выбор в пользу как можно более тонких диафрагм обусловлен следующими моментами. Во-первых, силовые линии замыкаются на электродных поверхностях, поскольку все они являются эквипотенциальными поверхностями, поэтому чем тоньше электроды, тем меньше зон потенциальной потери ионов. Во-вторых, чем тоньше диафрагмы, тем более выраженными фокусирующими свойствами обладает система ввиду отсутствия локальных областей дефокусировки в канале электрода.

Разность потенциалов между смежными диафрагмами 1–4 составляет 1000 В, поскольку при бо́ льших значениях при атмосферном давлении может наблюдаться пробой. Фокусирующие свойства ионно-оптической схемы легко объясняются картиной эквипотенциальных линий. Заметим, что в рассматриваемой геометрии в окрестности третьей диафрагмы напряженность поля практически постоянна, так что данная диафрагма может быть исключена из конструкции ионного источника. Четвертая диафрагма с диаметром отверстия d = 0.5 мм может рассматриваться как плоскость сопла.

Результаты численного моделирования показывают, что в рассматриваемой ионно-оптической схеме трансмиссия ионов до коллектора составляет примерно 1.5% при используемом начальном распределении ионов. Такая низкая величина пропускания объясняется наличием дефокусирующего поля вблизи плоскости сопла, в результате чего большая часть ионов, движущихся с почти тепловыми скоростями, теряется в окрестности канала электрода. В реальном ионном источнике неизбежно присутствует поток спутного газа у входа в сопло, и величина трансмиссии ионов за плоскость сопла должна быть заметно выше. Поэтому в качестве оценки эффективности фокусировки рассматриваемой схемы может служить доля заряженных частиц, приходящих на сопло в область пространства, ограниченную | x | ≤ 0.25 мм и | y | ≤ ≤ 0.25 мм, которая составляет примерно I сопло ≈ ≈ 8.3%.

Эффективность фокусировки ионов в рассматриваемой системе можно повысить локальным искривлением эквипотенциальных линий электростатического поля в окрестности сопла при помощи шейпинга (изменения формы) этого электрода.

а

б

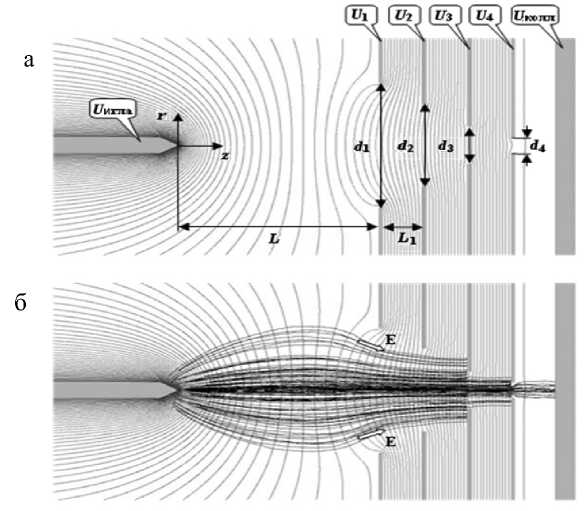

Рис. 2. Траектории положительно заряженных ионов и эквипотенциальные линии электростатического поля в фокусирующей системе с выпуклым соплом в плоскости, проходящей через оптическую ось.

Геометрические параметры: L 1 = 5 мм, L 2 = L 5 = = 1 мм, L 3 = 0.65 мм, L 4 = 1.65 мм, d 1 = 4 мм, d 2 = = 2.65 мм, d 3 = 0.5 мм, R = 1.5 мм, толщина диафрагм 1–3 составляет 0.1 мм.

Электрические параметры: U игла = 6000 В, U 1 = = 2000 В, U 2 = 1000 В, U 3 = 0 В, U колл = –100 В

На рис. 2, а, показана ионно-оптическая схема транспортирующей системы, в которой электрод, выполняющий функцию сопла, имеет выпуклую форму. Численное моделирование показывает, что шейпинг сопла позволяет увеличить величину I сопло приблизительно в 1.6 раза. Учет газодинамического влияния на транспортировку ионного пучка через сопло позволяет в перспективе увеличить значения тока еще в 1.7 раза [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты численного моделирования показывают, что в ионно-оптической системе для транспортировки ионов при атмосферном давлении на основе тонких диафрагм шейпинг сопла позволяет заметно улучшить эффективность транспортировки ионов. Так, сопло выпуклой формы, рассматриваемое в наших численных экспериментах, позволяет увеличить величину тока, проходящего через сопло, приблизительно в 1.6 раза. Учет газодинамического влияния на транспортировку ионного пучка через сопло позволяет в перспективе увеличить значения прошедшего еще в 1.7 раза.

Работа выполнена в рамках НИР 0074-2019-0009 (номер гос. регистрации АААА-А19-119053190069-2), входящей в состав Госзадания №075-00980-19-02 ИАП РАН.