Влияние особенностей личности на спектр катехоламинов и характер течения ишемической болезни сердца у лиц старших возрастных групп

Автор: Прохоренко И.О., Зарубина Е.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 4 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение взаимосвязей между особенностями психологического портрета пациентов старших возрастных групп, уровнем гормонов стресса в сыворотке крови и характером течения ИБС у них. Материал и методы. Две группы пациентов старшего поколения (379 человек), сформированные в зависимости от психологического профиля согласно опроснику Кэттелла, обследованы на уровни катехоламинов и кортизола в крови, у больных ИБС проведена мультиспиральная коронарография. Результаты. Установленные различия в уровнях стрессовой готовности коррелировали с особенностями течения ИБС у всех обследованных. Несмотря на различное содержание и реакции адаптивных гормонов на стрессовые ситуации, распространённость ИБС оказалась одинаковой в обеих группах, хотя манифестация и степень клинической тяжести коронарной недостаточности отличались у пациентов разных групп. Число лиц, перенёсших инфаркт миокарда, в том числе с зубцом Q, оказалось достоверно выше у представителей одной из групп, несмотря на менее выраженные изменения в их коронарных артериях. Заключение. Характер психологического профиля обусловливает разную стрессоустойчивость пациентов и приводит к различным уровням гормонов стресса в сыворотке крови. Наличие депрессий может стать маркером более тяжелого течения сердечно-сосудистой патологии. Характер психологического профиля оказывает влияние на течение ИБС.

Ишемическая болезнь сердца, психологический профиль, стресс

Короткий адрес: https://sciup.org/14917658

IDR: 14917658

Текст научной статьи Влияние особенностей личности на спектр катехоламинов и характер течения ишемической болезни сердца у лиц старших возрастных групп

-

1Вв едение. Возникновению ишемической болезни сердца, которая продолжает удерживать лидирующие позиции среди терапевтической патологии по распространенности и смертности, в том числе и такого тяжелого ее проявления, как инфаркт миокарда, способствуют не только курение, неправильное питание, гиперхолестеринемия и малоподвижный образ жизни, но и некоторые психологические факторы. Среди них наиболее значимым является психологический статус, который определяет реакцию человека на стрессоры и его социальное поведение. Потенциальный стресс для одного может стать жизненной трагедией со всеми вытекающими последствиями, а для другого — необходимым элементом жизнедеятельности. Индивидуальные различия по отношению к стрессу обусловлены во многом своеобразными личностными особенностями человека.

Цель: изучение взаимосвязей между особенностями психологического портрета пациентов старших возрастных групп, уровнем гормонов стресса в сыворотке крови и характером течения ИБС у них.

Методы. Клиническая характеристика групп наблюдения. На основании предварительного тестирования с помощью опросника Кеттела [1] больные, госпитализированные по поводу сердечно-сосудистой патологии (ИБС), были сформированы в две группы с диаметрально противоположными характеристиками личности, но статистически сопоставимые по возрастно-половому составу. Всего в исследовании принимали участие 379 человек в возрасте от 55 до 78 лет.

К первому психологическому профилю были отнесены 186 пациентов (I группа). Эту группу характеризовало в коммуникативном плане высокое стремление к общению, в котором они видели решение многих своих проблем, большинство из них (79,6%) тонко чувствовали отношение к себе окружающих и могли менять в зависимости от этого стиль и дистанцию общения (аналогично типу А, M. Friedman и R. Rosenman, 1974) [2]. Все пациенты этой группы проявляли высокие (59,7%) или средние лидерские качества (40,3%). В интеллектуальном плане большинство из них (90,3%) были высокоинтеллектуальными людьми, обладающими гибкостью и оперативностью мышления. В эмоциональном плане эта группа достаточно неоднородна. Среди ее представителей имелись как эмоционально устойчивые (86,0%), так и эмоционально лабильные личности (14,0%), у которых эмоции часто сменялись и влияли на линию поведения. Вместе с тем в данной группе число оптимистов и реалистов достоверно преобладало над пессимистами (р<0,05, 66,1 и 33,9% соответственно). Регуляторные механизмы, позволяющие мобилизовать себя в трудной ситуации, были ярко выражены у 34,9%, остальные пациенты могли быть неорганизованными в стрессовой ситуации.

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Осипенко, 24, кв. 189.

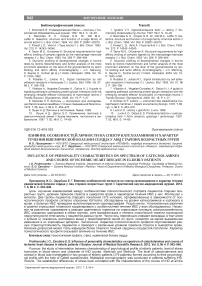

Тел.: +79272600753.

Пациенты другой группы (193 человека, II группа) в абсолютном большинстве (89,6%) случаев являлись малообщительными, не умеющими менять стиль своего поведения и не имеющими лидерского потенциала (97,4%), отличались низкими (82,9%) или средними интеллектуальными способностями и низкой гибкостью и оперативностью мышления. В эмоциональной сфере этих пациентов преобладали эмоциональная неуравновешенность, склонность к пессимизму и высокая тревожность. Регуляторные свойства личности были выражены недостаточно. Отмечались отказ от цели при появлении препятствий и низкая моральная нормативность (аналогично типу личности D, A. Schiffer и соавт., 2007). Графическая характеристика психологических профилей обследованных групп представлена на рис. 1.

Рис. 1. Профили личности обследованных групп: А — общительность, Н — смелость, L — подозрительность, N — дипломатичность, Е — доминантность, Q2 — самостоятельность, В — интеллектуальность, М — мечтательность, N — дипломатичность, Q1 — восприимчивость к новому, С — эмоциональная устойчивость, I — эмоциональная чувствительность, H — смелость в социальных контактах, F — беспечность, O — тревожность, Q4 — напряженность, Q3 — самодисциплина, G — моральная нормативность

Для выявления распространенности и глубины депрессивных расстройств среди пациентов старших возрастных групп использовалась шкала самооценки Цунга.

Все обследованные находились в состоянии хронического стресса в связи с утратой близких родственников, выходом на пенсию, необходимостью материальных затрат на лечение. Дополнительным стрессовым фактором являлась госпитализация по поводу различной соматической патологии, патогенетическим звеном которой не является увеличение катехоламинов и кортизола (группу исключения составили пациенты с гипертоническим кризом, острым инфарктом миокарда).

Диагноз ИБС ставился на основании классификации ВОЗ с дополнениями ВКНЦ, 1984 г.

Методы исследования. Инструментальная диагностика сердечно-сосудистой патологии включала компьютерную коронарографию на высокопроизводительном 16-срезовом мультиспиральном компьютерном томографе (МСКТ) фирмы Siemens Somatom Emocion 16 (Германия) с определением кальциевого индекса (КИ) по методу Agaston. Для интерпретации содержания фосфата кальция в бляшках коронарных артерий использовался метод H. Yoon и соавт. (1996).

Содержание катехоламинов в сыворотке крови больных определялось шестикратно: в 1, 5, 10, 15-й дни наблюдения (со 2-го дня госпитализации), через 1 месяц после начала обострения соматической патологии и в период относительного благополучия — через два месяца от момента госпитализации. Определение проводилось с соблюдением следующих правил: за 5 дней до исследования прекращался прием лекарственных препаратов: салицилатов, β-блокаторов (в исследование включались пациенты, не принимавшие указанные препараты за 5 дней до госпитализации); за один день до исследования исключались тяжелая физическая нагрузка, алкоголь, кофе, чай, витамины группы В, бананы. У 10 человек, регулярно употребляющих алкоголь, проводилось определение адреналина и норадреналина ежедневно в течение 7 дней, с параллельным ведением дневника употребления алкоголя.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica for Windous 6.0. Результаты изучения полученных вариационных рядов были представлены в виде средней арифметической величины (М) с учетом средней ошибки средней арифметической (m) — M±m. При определении достоверности полученных результатов использовался критерий Стьюдента. Статистические результаты считались достоверными при p<0,05.

Результаты. Установлено, что обе группы имеют различия по распространенности депрессии среди обследованных, несмотря на статистически однородные социальные условия, семейное положение и сопутствующие заболевания. Так, по результатам анкетирования с помощью шкалы самооценки Цунга, депрессиями различной степени тяжести страдали 40,3 и 53,4% обследованных I и II групп соответственно. Помимо этого, было отмечено, что среди обследованных II группы, в том числе и страдающих ИБС, было значительное количество лиц, злоупотребляющих алкоголем (130 человек (67,4%) употребляли алкоголь, как минимум 2–3 раза в неделю или страдали запоями; из них имели диагноз «хронический алкоголизм» 36,2% — 47 пациентов), чего не наблюдалось среди лиц первой клинической группы.

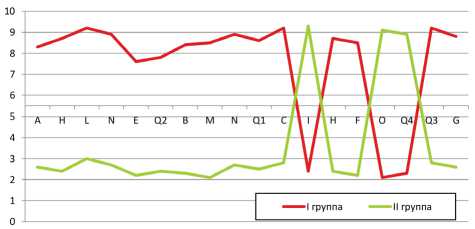

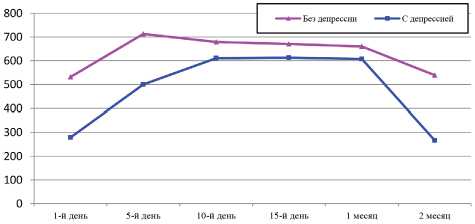

Анализ содержания катехоламинов и кортизола в крови пациентов I и II групп наблюдения представлен в табл. 1 и на рис. 2 и 3.

У пациентов I группы, страдающих депрессией, уровень адреналина и норадреналина в период относительного благополучия был достоверно ниже (в 2,3 и в 2 раза соответственно, р1<0,001, р2<0,05). На фоне стрессовой ситуации отмечалось возр,астание уровней адреналина и норадреналина в среднем на 70-80% у пациентов без депрессии и более чем в 2 раза у пациентов с депрессией. У пациентов II группы разница по адреналину и норадреналину в крови у пациентов с депрессией и без нее в период относительного бла-

Содержание катехоламинов и кортизола у обследованных пациентов (M±m)

Таблица 1

|

Без депрессии |

На фоне депрессии |

|||||

|

адреналин, пг/мл |

норадреналин, пг/мл |

кортизол, нмоль/л |

адреналин, пг/мл |

норадреналин, пг/мл |

кортизол, нмоль/л |

|

|

Период относительного благополучия |

||||||

|

I группа, n=186 |

79,6±8,9 |

537,7±75,2 |

336,8±45,8 |

34,6±3,6 |

278,8±53,4 |

669,4±56,8 |

|

II группа, n=193 |

122,8±12,6 |

685,6±34,1 * |

495,9±40,7 ** |

22,8±1,9 ** |

111,7±8,2 ** |

786,5±62,8 * |

|

На фоне стрессовой ситуации (максимальное значение) |

||||||

|

I группа, n=186 |

123,7±10,7 |

712,6±78,3 |

828,4±58,2 |

109,0±8,9 |

612,3±52,3 |

879,2±64,4 |

|

II группа, n=193 |

135,5±13,4 |

768,6±67,2 |

916,3±97,6 |

61,9±6,2 ** |

645,9±56,7 |

1006,4±101,2 ** |

П р и м еч а н и е : * — р<0,05; ** — р<0,001 по сравнению с предыдущим показателем аналогичной группы.

Таблица 2

Содержание адреналина и норадреналина в крови больного С., 64 года, в зависимости от употребления алкоголя

|

Гормоны |

Дни исследования |

||||||

|

1-й * |

2-й |

3-й * |

4-й * |

5-й |

6-й * |

7-й |

|

|

Адреналин, пг/мл |

20 |

120 |

12 |

100 |

120 |

27 |

100 |

|

Норадреналин, пг/мл |

280 |

740 |

120 |

660 |

600 |

100 |

760 |

П р и м еча н ие : * — факт употребления алкоголя вечером.

гополучия была еще более значительная (в 5,4 и 6,1 раза соответственно меньше у пациентов с депрессией, р12<0,001). На фоне стрессовой ситуации выраженная ,динамика в сторону увеличения адреналина и норадреналина наблюдалась у пациентов с депрессией (почти в 3 и 6 раз соответственно), но нарастание происходило очень медленно, что свидетельствовало о напряжении адаптивных механизмов, граничащих со срывом последних (рис. 2). Наряду с этим были отмечены резкие подъемы уровня катехоламинов крови на фоне употребления спиртных напитков вне зависимости от наличия или отсутствия депрессии (табл. 2).

Рис. 2 Динамика показателей содержания норадреналина в сыворотке крови пациентов I группы

Рис. 3. Динамика показателей содержания норадреналина в сыворотке крови пациентов II группы

Изучение уровня кортизола у пациентов I группы показало, что в момент стрессовой ситуации уровень кортизола повышался у всех пациентов, повторяя динамику повышения катехоламинов, и составлял в среднем по группе 856,9±86,7 нмоль/л. В состоянии относительного благополучия уровень кортизола был почти в 2 раза выше у пациентов, страдающих депрессией.

Содержание кортизола у пациентов II группы в момент стрессовой ситуации было повышено (особенно у страдающих депрессией) и превышало показатели в I группе (р<0,05). В состоянии относительного благополучия уровень кортизола также был выше у пациентов, страдающих депрессией. В первом случае его уровень составлял в среднем 786,5±62,8 нмоль/л, во втором 495,9±40,7 нмоль/л, что на 17,5 и 47,2% больше, чем у пациентов I группы.

Выявленные различия в уровнях стрессовой готовности коррелировали с особенностями течения ИБС у обследованных.

Среди пациентов I группы была выявлена высокая распространенность сердечно-сосудистой патологии, в частности ишемической болезни сердца (86,6%). У пациентов II группы распространенность ИБС составила 82,9%, что статистически сопоставимо с показателями пациентов первой группы.

Однако обнаружены существенные отличия в течении коронарной патологии. Во II группе манифеста- ция ИБС с появления стенокардии была выявлена лишь у 78 пациентов (48,4%), в то время как в I группе у всех пациентов ИБС впервые проявилась стенокардией. Анализ структуры пациентов с различными функциональными классами стабильной стенокардии (ССТН) показал, что степень клинической тяжести ССТН выше у пациентов I группы (ССТН I и II ФК была выявлена в 59,6 и 77,0%, а ССТН III ФК и ССТН IV ФК в 40,4 и 23,0% случаях в I и II группах соответственно (р<0,001). Несмотря на меньшую клиническую выраженность симптомов ИБС, общее количество лиц, перенесших ИМ, во II группе составило 88 человек (45,6%), что достоверно больше чем в I группе (53 человека, 28,5%, р<0,05), а количество больных, имевших в анамнезе ИМ с зубцом Q, по II группе составило 36,3%, в то время как их количество в I группе было 24,2% (р<0,05). Таким образом, несмотря на более низкую распространенность ИБС с предшествующей картиной ССТН среди пациентов II группы, количество тяжелых форм ИБС (ИМ с зубцом Q) было больше, чем в I группе в среднем на 12,1 % (р<0,05).

Кроме этого, ИМ стал манифестом ИБС без предварительной клинической картины стенокардии у 48 (24,9%) пациентов II группы. Все эти пациенты относились к числу злоупотреблявших алкоголем. Анализ истории их заболевания показал, что в 100% случаев заболеванию предшествовал алкогольный эксцесс, после которого и развивался ИМ. Ни у одного из них не было выраженных ангинальных болей, а 13 пациентов слабые загрудинные боли расценили как абстинентный синдром и пытались ликвидировать его дополнительными порциями алкоголя. Трансмуральный ИМ был зарегистрирован у 43 из них (89,6%).

Для определения характера поражения коронарных артерий пациентам обеих групп была проведена мультиспиральная коронарография. Всего из I группы было обследовано 104 пациента с ИБС: 58 больных с депрессиями и 46 пациентов, не имеющих депрессивного фона.

Установлено, что у пациентов с депрессиями в большем проценте случаев происходит формирование кальциноза коронарных артерий, о чем свидетельствовали более высокие показатели КИ, определенные по методу Агастона. Так, 11–100 баллов имели 13% пациентов без депрессии, 101-400 баллов 56,5% без депрессии и 44,8% с депрессией и >400 баллов 30,5 и 55,2% обследованных без и на фоне депрессии соответственно.

Относительный риск развития симптоматики сердечно-сосудистых заболеваний, рассчитанный по методу H. Yoon и соавт., показал, что у 17,4% больных, не имеющих депрессии, уровень кальция не превышал 35,0±4,9 мг, что повышает их риск развития сердечно-сосудистой патологии по сравнению с людьми с нулевым уровнем кальция приблизительно в 3 раза. Еще у 26 пациентов (56,5%) обследованных этой группы средние значения содержания кальция в бляшках составляли 114,5±16,4 мг, а у оставшихся 12 пациентов превышал 400 мг. У пациентов, страдающих депрессиями, уровень кальция в бляшках сосудов был достоверно выше и составлял 58 и 66 мг соответственно у 4 пациентов (6,9%), 244,5±16,7 мг у 30 больных (51,7%), у оставшихся 24 (41,4%) обследованных содержание кальция в бляшках превышало 400 мг, что было достоверно выше, чем в группе больных без депрессий (р13<0,001).

Компъютерная мультис, пиральная коронарография у пациентов II группы показала, что прогностическая значимость содержания кальция в бляшках значительно снижалась в случаях злоупотребления алкоголем. Наименее выраженные изменения коронарных артерий были зафиксированы у пациентов с ИМ, у которых он стал манифестной формой ИБС, несмотря на то, что в этой группе 89,6% всех инфарктов миокарда были с зубцом Q. При этом риск, по данным индекса Агастона, был низким в 36,8% или минимальным в 63,2% случаев (содержание кальция в бляшках не превышало 1–79 мг).

Обсуждение. Поведенческие паттерны, о которых речь шла выше, тесно связаны с понятием «стресс», который, в свою очередь, играет не последнюю роль в прогрессировании ИБС и формировании ИМ [3, 4]. Пациенты I группы, обладающие такими характерными чертами личности, как перфекционизм, чувство соперничества, стремление к лидерству, жажда признания и карьерного роста, амбициозность, подавляющее поведение, предприимчивость в ассоциации со сверхценными увлечениями и конкурирующей активностью, доходящими до крайностей в профессии, а также стремление находиться в обществе, по-видимому, становились крайне уязвимыми в период социальной перестройки (уход на пенсию), когда значительно менялся их социальный статус, суживался круг общения, снижалась реализация лидерского потенциала личности. Пациенты II группы, которых отличали эмоциональная неуравновешенность, склонность к пессимизму и высокая тревожность и низкая моральная нормативность, имели изначально низкую стрессоустойчивость, что приводило к значительной распространенности злоупотребления спиртными напитками в данной группе и формированию депрессий более чем у половины обследованных.

В свою очередь, нахождение в состоянии хронического стресса влияет на параметры физиологического гомеостаза организма человека и реализуется через воздействие стрессовых гормонов, уровень которых зависит от характерологических особенностей личности. У пациентов II группы этот уровень был выше, чем в I группе, на 27,5 и на 58,4% (р12<0,001) соответственно, что может быть связано с ,высокой интравертностью группы и неспособностью решать свои проблемы, что приводит к неотреагированности эмоций и затяжному стрессу.

Уровень гормонов стресса, в свою очередь, играет большую роль в формировании и развитии сердечнососудистой патологии. Высокая распространенность ИБС среди пациентов обеих групп была связана в том числе с повышением уровней катехоламинов на фоне стрессовых ситуаций, а также с повышением уровня кортизола, особенно на фоне депрессий [5], что связано, по-видимому, с нарушением адекватного кровоснабжения миокарда. Адекватность коронарного кровоснабжения метаболическим запросам миокарда определяется тремя основными факторами: величиной коронарного кровотока, составом артериальной крови (в первую очередь степенью ее оксигенации) и потребностью миокарда в кислороде. Частое повышение уровня катехоламинов у пациентов I группы на фоне стрессов приводило к накоплению в миокарде катехоламинов (норадреналина и адреналина), которые, изменяя метаболизм в сердечной мышце, увеличивали потребность сердца в кислороде и способствовали возникновению острой гипоксии миокарда вплоть до его некроза. Кроме этого, катехоламины способны вызывать спазм коронарных артерий, усиливая гипоксию миокарда, и способствовать развитию ИБС и ИМ. Кортизол же, по данным многих исследователей, может способствовать прогрессированию ИБС, вызывая инсулинорезистентность и способствует прогрессированию атеросклероза [6]. Высокий риск сосудистых нарушений и ИБС в I группе был подтвержден и при проведении коронарографии (по данным КИ) у 30,5% пациентов с ИБС без депрессий и у 55,2% пациентов с депрессиями, что коррелировало с данными относительного риска развития симптоматики сердечно-сосудистых заболеваний, рассчитанного по методу H. Yoon и соавт.

Более частое развитие ИМ у пациентов II группы, возможно, было обусловлено злоупотреблением спиртными напитками значительной части обследованных, что у подобных больных приводило к ограничению коронарной вазодилатации в период высокой потребности в кислороде во время острого алкогольного эксцесса. Это несоответствие в потребности миокарда и пропускной способности коронарных артерий приводило к некрозу мышцы сердца и инфаркту на фоне алкогольной кардиомиопатии.

Выводы:

-

1. Характер психологического профиля обусловливает разную стрессоустойчивость пациентов и приводит к различным уровням гормонов стресса в сыворотке крови.

-

2. Наличие депрессий может стать маркером более тяжелого течения сердечно-сосудистой патологии.

-

3. Характер психологического профиля оказывает влияние на течение ИБС.

Список литературы Влияние особенностей личности на спектр катехоламинов и характер течения ишемической болезни сердца у лиц старших возрастных групп

- Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кэттелла. СПб.: Речь, 2001.112 с.

- Friedman М., Rosenman R. Н. Type A, Behavior and Your Hearth. New York: Alfred A. Knopf, 1974

- Failure to consult for symptoms of heart failure in patients with a type-D personality/A.A. Schiffer, J. Denollet, J.W. Widdershoven [et al.]//Heart. 2007. Vol. 93. P. 814-822

- Social Support, Type A Behavior, and Coronary Artery Disease/J.A. Blumenthal, M.M. Burn, J. Barefoot [et al.]//Psychosom. Med. 1987. Vol. 49. P. 331-371

- Депрессия в неврологической практике (клиника, диагностика, лечение)/A.M. Вейн, Т. Г. Вознесенская, В. Л. Голубев, Г. М. Дюкова. 3-е изд. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007. 208 с.

- Физиология эндокринной системы/под ред. Дж. Гриф-фина и С. Охеды. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008. С. 454-485

- Солнцева А. В. Эндокринные эффекты жировой ткани//Медицинские новости. 2009. № 3. С. 7-11.