Влияние отдельных факторов риска на состояние здоровья участников образовательного процесса

Автор: Гурьев А.В., Соболева Н.П., Алексеенко С.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педагогика и образование

Статья в выпуске: 1 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель; исследование возможностей повышения эффективности работы по формированию основ здорового образа жизни у субъектов образовательного процесса. Материал; анкеты для респондентов в количестве 498 штук. Методы; наблюдение, анкетирование и свободное интервьюирование, а также методы статистической обработки результатов исследования. Результаты. Выявлены характерные особенности проведения досуга и неудовлетворительное качество взаимодействия между взрослыми субъектами образовательного процесса и структурами системы муниципального здравоохранения; представлена характеристика внеучебных факторов риска. Заключение. Предложены основные направления работы по формированию основ ЗОЖ у учителей и родителей учащихся.

Внеучебные факторы риска, здоровый образ жизни, участники образовательного процесса, школьные факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14917676

IDR: 14917676

Текст научной статьи Влияние отдельных факторов риска на состояние здоровья участников образовательного процесса

1 Введение. За последние двадцать лет отмечается тенденция роста общей заболеваемости населения РФ. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из 13 млн всех обследованных к первой группе здоровья относятся примерно 20% граждан трудоспособного возраста [1]. По свидетельству экспертов, «с начала 90-х годов, особенно после 1992 г., здоровье населения России стало резко ухудшаться. К 1994 г. увеличивалась заболеваемость сразу многими болезнями: крови и кроветворных органов на 86%, мочеполовой системы на 37%, органов кровообращения, пищеварения, нервной системы на 15-20%» [2].

В современных условиях человеку трудно соблюдать принципы здорового образа жизни (ЗОЖ), к которым традиционно относят рациональную организацию трудовой деятельности, оптимизацию межличностного общения и поддержание устойчивой работоспособности, занятия физкультурой и спортом, физиологически обоснованный двигательный режим, правильное питание, отказ от вредных привычек.

Цель: исследовать пути повышения эффективности работы по формированию основ ЗОЖ среди участников образовательного процесса (учителей и родителей учащихся). Задачи исследования:

-

— анализ образа жизни взрослых участников образовательного процесса;

-

— оценка качества взаимодействия по вопросам здоровьесберегающей деятельности между взрослыми участниками образовательного процесса и специалистами медицинского профиля, в том числе школьного медперсонала;

-

— характеристика внеучебных факторов риска, влияющих на состояние здоровья взрослых участников образовательного процесса.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 498 человек: 121 учитель и 377 родителей учащихся.

На основании анализа результатов анкетирования делались выводы о характерных особенностях ЗОЖ этих участников образовательного процесса с учетом таких критериев оценки, как профилактика гипокинезии, отказ от вредных привычек, занятие физкультурой и спортом, обеспечение условий полноценного ночного отдыха.

Анкетирование использовалось и в ходе определения рейтинга внеучебных факторов риска. При необходимости конкретизации полученного ответа с участниками образовательного процесса проводилось интервьюирование.

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel и программы Sta-tistica 7.0 для Windows XP (версия 2002 г.).

Результаты. По оценке 64,1% учителей, состояние их здоровья в целом можно охарактеризовать

129281 г. Москва, Староватутинский проезд, д.8

Тел.: 8 (499) 798-00-78

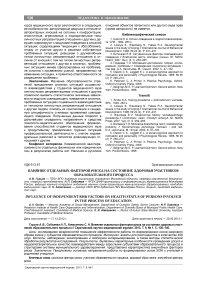

как удовлетворительное (у родителей учащихся аналогичный показатель составляет 36,7%; р<0,05). Оценивают свое здоровье как хорошее 42,3% родителей учащихся и 15,5% учителей (р<0,05) (рис. 1).

Рис. 1. Субъективная оценка своего здоровья участниками образовательного процесса

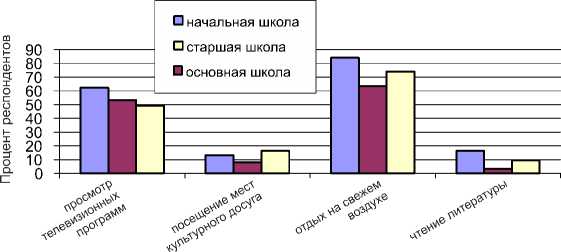

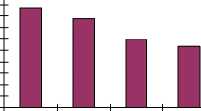

В структуре досуга 45,5% родителей отдают предпочтение просмотру телевизионных передач; 46,5% проводят отдых на открытом воздухе; среди учителей аналогичные показатели: 55 и 73,9% соотв. (рис. 2, 3).

Отдельными видами спорта — велосипедным спортом и легкой атлетикой (бегом) среди учителей занимаются 1,1 % респондентов.

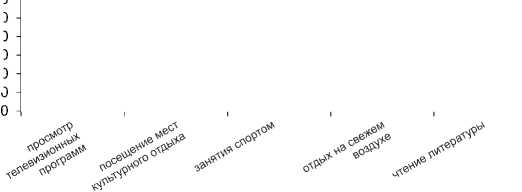

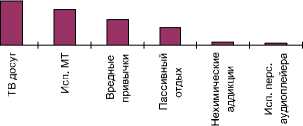

Рейтинг внеучебных факторов риска, представляющих потенциальную опасность для состояния здоровья с точки зрения участников образовательного процесса, представлен на рис. 4.

Работа с персональным компьютером у 76,3% родителей учащихся происходит ежедневно; у 16,6% продолжительность этого вида досуга составляет более 3 ч/сут. Среди учителей общеобразовательных учреждений 49,9% используют персональный компьютер от 2 до 3 часов в будние дни; в выходные дни их число увеличивается до 52,9%, а число респондентов, занимающихся за персональным компьютером более 3 часов, увеличивается с 13 до 29,7%.

Для 65,6% родителей учащихся основной школы продолжительность просмотра телевизора в будние дни составляет от 1 до 2 часов. В выходные дни доля лиц, проводящих перед телевизором от 2 до 3 часов, составляет 43,8% (в будние дни 8,3%); более 3 ч/ сут. — от 11,5% (в будние дни) до 17,7% (в субботу-воскресение) соответственно. В будние дни 52,4% учителей посвящают теледосугу от 2 до 3 ч/сут.; в выходные 50,1% — более 3 ч/сут.

У 93,1% родителей мобильный телефон используется до 5 раз в сутки; продолжительность одного

Рис. 2. Структура проведения досуга родителями учащихся

Рис. 3. Структура проведения досуга учителями

100,00%

90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

0,00%

□ Количество респондентов, ответивших утвердительно

Рис. 4. Рейтинг внеучебных факторов риска взрослых участников образовательного процесса звонка обычно составляет от 1 до 5 минут. Аналогичный показатель среди учителей составляет 95,7%.

Среди учительского сословия отмечается незначительное распространение вредных привычек: табакокурение не свойственно 76,6% респондентов (у родителей аналогичный показатель составляет 1,8%; р<0,05); алкогольные напитки употребляют периодически (время от времени) 68,5% учителей (у родителей аналогичный показатель составляет 97,1%).

Слабая информированность и соответственно необращаемость за помощью к специалистам центра здоровья и кабинета медицинской профилактики отмечается 97,6% учителей и 98,9% родителей учащихся.

В контексте заботы о состоянии здоровья подрастающего поколения школьные врачи находятся на последних местах по рейтингу авторитетности источника информации о состоянии здоровья ребенка (о них заявляют 1,4% респондентов); 59,6% респондентов либо предпочитают обращаться к врачам лечебно-профилактических учреждений, либо действу- ют путем наблюдения и расспроса самого ребенка (35,5% родителей — в основном тех, чьи дети учатся в начальной школе).

О результатах детской диспансеризации обычно бывают оповещены 26,3% родителей учащихся начальной школы, 38,6% основной школы и 29,5% старшей школы. По отзыву 94,9% респондентов, учителя не информируют их о возможных методах профилактики нарушения детского здоровья и не дают никаких рекомендаций относительно тех или иных аспектов ЗОЖ.

Основным источником информации по вопросам сохранения собственного здоровья для 64,6% родителей учащихся и 73,6% учителей являются средства массовой информации: печать, радио и телевизионные передачи.

Обсуждение. В качестве специфики профессиональной деятельности учителей отмечаются факторы: распределение внимания с его длительной фиксацией на нескольких объектах; способность запоминать и воспроизводить большой объем информации; боль- шие нагрузки на голосовой аппарат; дополнительные нагрузки, связанные с проверкой письменных работ учащихся и подготовкой к урокам [3].

Из всей совокупности школьных факторов риска [6], действующих негативно на здоровье учителей, можно выделить следующие:

-

1. Стрессовая тактика педагогических воздействий . В роли источников стресса чаще всего выступают конфликтные взаимоотношения между учащимся и преподавателем, способные привести к развитию неврозоподобных реакций у обоих субъектов образовательного процесса. В результате до 80% учащихся [7] и около 60% учителей постоянно испытывает психологический дискомфорт во время работы; 85% признались, что они находятся в постоянном стрессовом состоянии, а для 85% женщин-педагогов их деятельность является фактором, отрицательно влияющим на семейные отношения [5].

-

2. Интенсификация учебного процесса, реализуемая либо за счет увеличения количества учебных часов (уроков, внеурочных занятий, факультативов и пр.) при усложнении учебного материала, либо за счет увеличении объема учебного материала при неизменности отводимого на его изучение времени. Фактическая учебная школьная нагрузка (по данным Института возрастной физиологии РАО, Научного центра охраны здоровья детей и подростков РАМН и ряда региональных институтов), особенно в лицеях и гимназиях, в гимназических и классах с углубленным изучением ряда предметов, составляет в основной школе 7,2–8,3 часа в день [8].

Ряд факторов, напрямую не связанных с организацией образовательного процесса, но обладающих потенциальной способностью нанесения вреда здоровью его участников, можно считать внеучебными факторами риска. Разница между учителями и родителями учащихся может быть только в факте воздействия на одну из этих социальных групп (учителей) еще и школьных факторов риска.

Среди внеучебных факторов риска на первом месте находятся последствия психического стресса, что объясняется интенсивностью современного процесса межличностного общения, в том числе с участием детей.

В первую тройку также входят нерегламентируемое общение за персональным компьютером и нарушение правил рационального питания, оба фактора представляются большинству респондентов следствиями плотно организованного рабочего дня. Отдавая отчет в негативных последствиях продолжительного общения с персональным компьютером (ПК; см. рис. 4), взрослые участники образовательного процесса никак не представляют себе всех негативных последствий формирования нехимических аддикций, в том числе Интернет-аддикции и кибернетического гемблинга, напрямую связанных с его использованием.

На четвертом месте находится дискомфорт по причине недостаточной продолжительности и качества ночного отдыха.

Расположение в самом конце рейтинга средств сотовой связи (МТ; см. рис. 4) и персонального ау- диоплейера, наличие вредных привычек и доминирование статических форм может быть расценено либо как привычный способ проведения досуга, не наносящий, по мнению респондентов, значительного вреда состоянию здоровья, либо как следствие недостаточной информированности о негативных последствиях такого влияния.

Как следует из рис. 2 и 3, для взрослых участников образовательного процесса в качестве преобладающих выступают одни и те же виды досуга. Разница проявляется в отношении к табакокурению, что обусловливается гендерным фактором, поскольку в исследуемой выборке учителей удельный вес представителей женского пола составлял более 95%.

На основании результатов свободного интервьюирования и личных наблюдений можно сделать вывод, что между взрослыми участниками образовательного процесса отсутствует регулярное общение по таким вопросам, как регламентация и правила общения с основными электробытовыми приборами (телевизор, ПК и МТ); профилактика инфекционных болезней и т.н. «школьных болезней, к числу которых относятся «заболевания глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной и соединительной ткани, органов пищеварения, пограничные психические нарушения» [9].

Ухудшению здоровья участников образовательного процесса способствует состояние гипокинезии, появляющейся в результате использования электробытовых приборов информационно-коммуникативного назначения (ПК и телевизор).

У учителей и родителей учащихся отсутствует навык систематического наблюдения за состоянием своего здоровья; обращение за медицинской помощью происходит только в самых крайних случаях недомогания.

На наш взгляд, представляется важным указать на отсутствие у исследуемых личностно значимого способа проведения досуга, сопровождающегося снятием напряжения и положительной психоэмоциональной реакцией. Речь идет о понятии «хобби», трактуемом как «увлечение, любимое занятие для себя на досуге» [10]. Наличие хобби, способствуя творческой самореализации индивида, позволяет снять негативные симптомы стрессового воздействия.

Заключение. Анализируя образ жизни взрослых участников образовательного процесса, приходим к выводу о доминировании статических форм проведения досуга, низком уровне профилактики и привычке позднего обращения за медицинской помощью.

Для учителей и родителей учащихся характерно недоверие к качеству консультативной и диагностической помощи, оказываемой в центре здоровья и кабинете медицинской профилактики. В ряде случаев выявляется элементарная неосведомленность о наличии этих подразделений в системе муниципального здравоохранения.

Следует отметить принципиальное разнообразие внеучебных факторов риска и сам момент их воздействия, приходящийся на вторую половину дня с ее физиологически обусловленным снижением работоспособности. Насколько это может считаться справедливым для учителей, настолько оно может быть справедливо и для родителей учащихся — представителей самых разнообразных социальных групп. Для них внеучебные факторы риска могут рассматриваться в качестве составляющих образа жизни вообще.

Поскольку из числа внеучебных факторов риска доминирующее значение имеют последствия психического стресса, необходимо обращать внимание на серьезные проблемы в ходе реализации индивиду-ально-предпочитаемого вида досуговой деятельности, способной оптимизировать психоэмоциональное состояние индивида.

Список литературы Влияние отдельных факторов риска на состояние здоровья участников образовательного процесса

- Улумбекова Г. Э. Здравоохранение России: Что надо делать: научное обоснование Стратегии развития здравоохранения РФ до 2020 года. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010

- Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России: причины, механизмы, пути преодоления. М.: Эдиториал УРСС, 2001.208 с.

- Социальные и педагогические аспекты сохранения здоровья субъектов образовательного процесса/Э.М. Ка-зин, А. И. Федоров, Т. С. Панина, Н.А. Заруба//Мир образования -образование в мире. 2001.№1.6.146-162

- Дежникова Н.С. Учитель как человек экологический//Педагогика. № 5. 1994. С. 38-40

- Герьянская Н.О. Здоровье учителя/под общ. ред. И. В. Плющ. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2009. 154 с.

- Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. М.: Моск. псих.-пед. ин-т, 2004. 240 с.

- Состояние здоровья школьников на пороге третьего тысячелетия/В. Р. Кучма, Л.М. Сухарева, А. Г. Ильин//Magister. 1999. № 3. С. 56-64

- Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. М.: АПКиПРО, 2002. 121 с.

- Приказ МЗ РФ № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» от 4 апр. 2003 г.//Официальные документы в образовании. 2003. № 26. С. 77-79

- Ожегов С. И. Словарь русского языка/под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1983. 816 с.