Влияние пала на ферментативную активность чернозема

Автор: Одабашян Мэри Юрьевна, Трушков Анатолий Владимирович, Казеев Камиль Шагидуллович, Колесников Сергей Ильич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-3 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования влияния пирогенного фактора на ферментативную активность чернозема. Выявлено снижение ферментативной активности при пирогенном воздействии. Степень влияния пирогенного фактора определяется продолжительностью пала, количества органического материала горения и времени с момента пала. Ферменты разных классов реагируют на пирогенное воздействие в разной степени. В целом гидролазы более устойчивы к воздействию пала, нежели оксидоредуктазы. Из оксидоредуктаз активность каталазы была более чувствительной к пирогенному фактору, чем активность дегидрогеназ, из класса гидролаз инвертаза была чувствительнее, чем фосфатаза. После проведения пала восстановление ферментативной активности почв имеет нелинейный характер. Из оксидоредуктаз активность каталазы приближается к контрольным значениям быстрее, чем активность дегидрогеназ, из гидролаз инвертаза быстрее восстанавливается, чем фосфатаза.

Чернозём, пирогенный фактор, ферментативная активность, биодиагностика, сжигание соломы

Короткий адрес: https://sciup.org/148205169

IDR: 148205169 | УДК: 631.4,

Текст научной статьи Влияние пала на ферментативную активность чернозема

Пирогенный фактор является распространенным экологическим процессом, который играет важную роль в изменении почвенно-растительного покрова. За последние два десятилетия наблюдается значительный рост степных и лесных пожаров во всем мире. С появлением Terra (транснациональный научно-исследовательский спутник, действующий под руководством агентства НАСА) ведётся наблюдение за вспышками природных пожаров в онлайн режиме [1].

В связи с созреванием колосовых культур и началом уборки полей от пожнивных остатков сельхозпроизводители в качестве метода очистки практикуют выжигание растительных остатков. Солома, неиспользованная в качестве корма или подстилки для скота, сжигается прямо на полях. Первые сельскохозяйственные палы практиковались в США примерно в 1970 г., сжигали остатки пшеницы и сои, сейчас этот процесс имеет глобальный характер. Число сельскохозяйственных организаций в Ростовской области составляет 1450 объектов, общая площадь земли 3486,6 га. [2]. Пирогенный фактор может существенно изменить характеристики почвы как непосредственно во время пожара, так и косвенно - в период восстановления почвы после пала. Проблема антропогенных пожаров в степных экосистемах достаточно сложна. Несмотря на частые летние палы на полях, исследования, касающиеся пирогенного воздействия на почвенный покров, крайне немногочисленны [3]. Пожар может стать причиной уменьшения микробного состава, видового разнообразия растительности, увеличение

pH и нитратов, уменьшения органического состава, полное восстановление которого может потребовать нескольких лет. Меняется цвет почвы, затемнения – способствует уменьшению отражательной способности почвы (альбедо чернозёма - 0,15; песка 0,3-0,4); таким образом, меняется температурный режим почвы, который значительно изменяет водный режим и способствует разрушению верхнего слоя, и в конечном счете - эрозии [4, 5].

Одно из влияний пожаров на почвы заключается в том, что на оголенном участке в ближайшие 2-3 месяца после пожара на поверхности почвы резко увеличивается испарение, повышается граница вскипания. На повышение карбонатного горизонта в следующем году после пожара, возможно, влияет зимнее сдувание снега, что, вызывая большую сухость почв, влечет за собой подъем солей и их накопление в верхних горизонтах [6]. Регулярным пожарам в степных регионах страны подвержены значительные площади сельхозугодий и особо охраняемых природных территорий; распространение огня, как правило, имеет неуправляемый характер. Обширные пожары вызывают значительную эмиссию парниковых газов, снижают плодородие почв и приводят к деградации почвенного покрова [6].

Ферментативная активность почв складывается в результате совокупности процессов поступления, иммобилизации и действия ферментов в почве. Источниками почвенных ферментов служит все живое вещество почв: растения, микроорганизмы, животные, грибы, водоросли и т.д. Накапливаясь в почве, ферменты становятся неотъемлемым реактивным компонентом экосистемы. Почвенные ферменты обычно связаны с органическим веществом почвы и находятся в местах их образования, не продвигаясь по профилю [7].

Для изучения влияние пала на ферментативную активность чернозёма обыкновенного были выбраны 4 наиболее исследованных почвенных ферментов из класса оксидоредуктаз - каталаза, дегидрогеназы, и из класса гидролаз - фосфатаза, инвертаза. Объектом исследования был выбран чернозём обыкновенный южно-европейской фации карбонатный мощный слабогумусированный тяжелосуглинистый на желто-бурых лессовидных глинах, отобранный на территории Ботанического сада Южного федерального университета (координаты 47°14‘13" с.ш. 39°39Т2" в.д.).

Цель работы: определение влияния пирогенного фактора на ферментативную активность чернозёма.

Материалы и методика исследования. Опыты проводились 29.06.2016 г. в Ботаническом саду Южного федерального университета. Почвенные образцы для лабораторно-аналитических исследований отбирали из верхнего слоя (0-5 см) сразу же после пожара, на 3 и 30-ые сутки. Для достоверности результатов опыты проводили в трехкратной повторности. В опыте было 3 варианта. Вариант №1 был контрольным (не подвергался пирогенному воздействию), на варианте №2- почва подвергалась обычному палу, а на варианте №3 - более интенсивному палу с двойным количеством соломы.

Температура почвы до начала эксперимента на поверхности была +30°C, на глубине 5 см +24°C, на глубине 10 см +22,6°C. В результате инициирования пала температура за несколько минут значительно возросла. Изменение температуры зависело от глубины почвы и степени воздействия пожара (количества растительного вещества на поверхности почвы). Через 30 минут после пала температура на варианте №2 на поверхности температура увеличилась на 2,6°C, на глубине 5 см на 0,3°C, на глубине 10 см на 1,0°C от контроля. На варианте №3 температура увеличилась - на поверхности на 13,5°C, на глубине 5см на 3,5°C, на глубине 10 см на 2,0°C выше контроля. Активность ферментов определяли по методики А.Ш. Галстяна, в модификации Ф.Х. Хазиева [8].

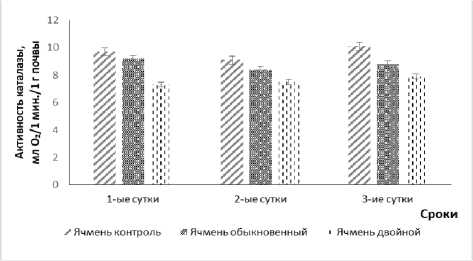

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что активность каталазы в верхнем слое контрольного участка в первый срок наблюдения составила 9,8 мл О2/мин./г почвы. В чернозёме через сутки после пирогенного воздействия активность каталазы снизилась на варианте №2 - на 7% от контроля, на варианте №3 - на 26% (p< 0,001) от контроля. Эффект сохранялся и через трое суток после воздействия практически с теми же значениями активности каталазы. Через трое суток активность каталазы осталась ниже контрольных значений на 7% на варианте №2, и 18% (p< 0,001) -на варианте №3. При этом эффект воздействия сохраняется длительное время. Через 30 суток после пирогенного воздействия происходит некоторое восстановление активности фермента, на контрольном образце активность фермента составляло 10,1 О2/мин./г почвы, на варианте №2- 8,8 О/мин./г почвы, на варианте №3- 7,9 (p<0,01) О2/мин./г почвы, полного восстановления значений не произошло (рис.1). Причиной изменения является инактивация активности фермента при высоких температурах. В исследованиях Ю. В. Акименко, выявлено, что температура свыше 127ºС стерилизует почву, а температура до 100ºС приводит к инактивации и денатурации почвенных ферментов [9].

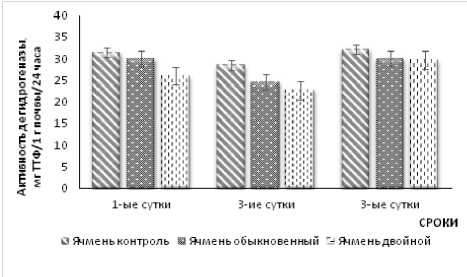

В ходе исследования было установлено, что активность фермента дегидрогеназы сразу же после пала снижается. На контрольном участке активность фермента- 31,6 ТТХ мг/мл. После обычного пала активность дегидрогеназы снизилась на 4% от контроля. Двойной пал - активность фермента снизилась на 17,5% (p<0,001). На третий день после пала, на контрольном образце- 28,6 ТТХ мг/мл, на варианте №2- активность фермента снизилась на 13,7%, на варианте №3 - снизилась на 20,7% (p<0,001). На 30-ый день после пала активность дегидрогеназы восстанавливается, но не доходит до контрольных значений. На контрольном участке -32,2 ТТХ мг/мл, после одинарного пала активность фермента снижается на 6,3%, после двойного пала -на 7,5% (p<0,01) (рис. 2).

Рис. 1. Активность каталазы посла пала

Рис. 2. Активность дегидрогеназы после пала

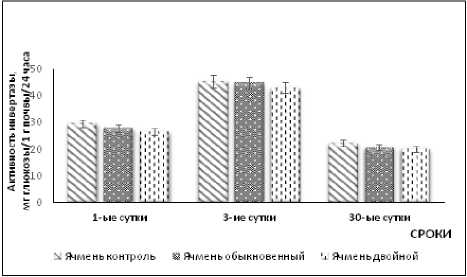

Активность инвертазы в верхнем слое контрольного участка в первый срок наблюдения составила 29,6 мг глюкозы/г/сутки. В чернозёме через сутки после пирогенного воздействия активность инвертазы снизилась на варианте №2- 7% от контроля, на варианте № 3 -на 10,2% от контроля. На 3ий день после воздействия наблюдается увеличение активности инвертазы, на варианте №2 - 1,4% от контроля, на варианте №3 -5,5%. Через 30 суток после пирогенного воздействия происходит резкое снижение активности фермента относительно предшествующих сроков. На варианте №1-22,3 мг глюкозы/г/сутки, на варианте №2- снижается на

7,7% от контроля, на варианте №3- снижается на

8,9% от контроля (рис. 3).

Рис. 3. Активность инвертазы после пала

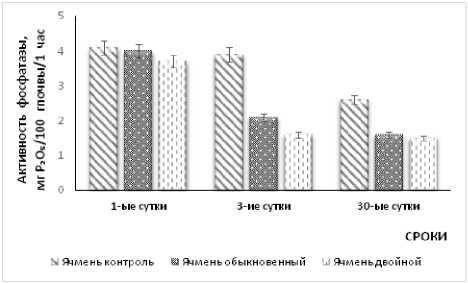

Рис. 4. Активность фосфатазы после пала

Активность фосфатазы после пожара снизилась незначительно, на контрольном образце 4,1, на варианте №2-снижается на 2,5% от контроля, на варианте №3 - активность снизилась на 9,8% (p<0,01). На третий день после пожара идет более интенсивное снижение активности фермента на варианте №2- 46,2% от контроля, на варианте №359% (p<0,01). На 30-ый день после пожара не наблюдается полного восстановления активности фермента.

В исследованиях американского ученого Р. Боернера [10] было установлено, что активность фосфатазы в дубовом лесу в Огайо (США) в целом не различалась между горелым и контрольным участками в течение вегетационного сезона. Однако при более детальном рассмотрении оказалось, что к осени на горелых почвах фосфатазная активность падает. Другой исследователь К. Брай [11] исследовал физико-химические свойства почв после 12 лет ежегодных выжиганий прерий в Арканзасе (США). Плотность, электропроводность почвы и содержание экстрагируемых P, Na, Fe и Mn статистически значимо снизилось, что лишний раз доказывает отрицательное воздействие пожара на почву и ее компоненты. Проведенные исследования подтверждают литературные данные о возможности применения активности почвенных ферментов в диагностике экологического состояния почв [12-15].

Выводы:

-

1. Пирогенный фактор оказал подавляющее воздействие на ферментативную активность исследуемых ферментов.

-

2. Степень влияния пирогенного фактора определяется продолжительностью пала, количества органического материала горения и времени с момента пала.

-

3. По степени устойчивости к пирогенному фактору, активность ферментов можно расположить в ряд от более устойчивого до менее: фосфатаза > инвертаза > дегидрогеназа > каталаза.

-

4. Из оксидоредуктаз каталаза была более чувствительной к пирогенному фактору, чем дегидрогеназа, из класса гидролаз инвертаза была чувствительнее, чем фосфатаза. В целом гидролазы более устойчивы к воздействию пала, нежели оксидоредуктазы.

-

5. Восстановление ферментативной активности имеет нелинейный характер. По скорости восстановления показатели ферментативной активности можно выделить в ряд от быстрого до медленного: каталаза > дегидрогеназа > инвертаза > фосфатаза.

-

6. Из оксидоредуктаз активность каталазы восстанавливается до контрольных значений быстрее, чем активность дегидрогеназ, из гидролаз инвертаза быстрее восстанавливается, чем фосфатаза.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (5.5735.2017/8.9) и Президента Российской Федерации (НШ-9072.2016.11, МК-326.2017.11)

Список литературы Влияние пала на ферментативную активность чернозема

- Louis, G. A global feasibility assessment of the bispectral fire temperature and area retrieval using MODIS data/G. Louis, S. Wilfrid//Remote Sensing of Environment. 2014. V.152. P. 166-173.

- Прокопенко, Е.В. Влияние степного пожара на фауну и структуру населения пауков (Aranei, Arachnida) заповедника «Каменные Могилы» (Володарский район Донецкой области)/Е.В. Прокопенко, Е.Ю. Савченко//Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета. 2013. №1 (7). С. 90-105.

- Всероссийская сельскохозяйственная перепись -2016 года. Предварительные итоги Статистический бюллетень. -Ростов-на-Дону: Ростовстат, 2017. 23 с.

- Certini, G. Effects of fire on properties of forest soils//Oecologia. 2005. №143. P. 1-10.

- Certini, G. Wildfire effects on soil organic matter quantity and quality in two fire-prone Mediterranean pine forests/G. Certini, C. Nocentini, H. Knicker et al.//Geoderma. 2011. P. 148-155.

- Смелянский, И.Э. Степные пожары и управление пожарной ситуацией в степных ООПТ: экологические и природоохранные аспекты/И.Э. Смелянский, Ю.А. Буйволов, А.Ю. Баженов и др. -М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2015. 144 с.

- Купревич, В.Ф. Почвенная энзимология. Научные труды. Т.4. -Минск: Наука и Техника, 1974. 404 с.

- Казеев, К.Ш. Методы биодиагностики наземных экосистем/К.Ш. Казеев, С.И. Колесников, Ю.В. Акименко, Е.В. Даденко Е.В. -Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. 356 с.

- Акименко, Ю.В. Экологические последствия загрязнения чернозема антибиотиками: монография/Ю.В. Акименко, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. -Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013. 120 с.

- Boerner, R.E.J. Seasonal variations in enzyme activity and organic carbon in soil of a burned and unburned hardwood forest/R.E.J. Boerner, J.A. Brinkman, A. Smith//Soil Biol. Biochem. 2005. V.37. P. 1419-1426.

- Brye, K.R. Soil physiochemical changes following 12 years of annual burning in a humid-subtropical tallgrass prairie: a hypothesis//Acta Oecologica. 2006. V. 30. P. 407-413.

- Казеев, К.Ш. Биологические особенности почв влажных субтропиков/К.Ш. Казеев, В.К. Козин, С.И. Колесников, В.Ф. Вальков//Почвоведение. 2002. № 12. С. 1474-1478.

- Денисова, Т.В. Восстановление ферментативной активности чернозема после воздействия γ-излучения/Т.В. Денисова, К.Ш. Казеев//Радиационная биология. Радиоэкология. 2005. Т. 45. № 6. С. 1-5.

- Даденко, Е.В. Биологическая активность чернозема обыкновенного при длительном использовании под пашню/Е.В. Даденко, М.А. Мясникова, К.Ш. Казеев и др.//Почвоведение. 2014. №6. С. 724-733.

- Казеев, К.Ш. Опыт применения ферментативной активности в оценке экологического состояния почв природных и нарушенных территорий//Биодиагностика и оценка качества природной среды: подходы, методы, критерии и эталоны сравнения в экотоксикологии: Мат-лы междун. симп. -М.: ГЕОС, 2016. С. 91-99.