Влияние периодичности флюорографических обследований населения на частоту встречаемости бактериовыделения и деструкции улиц с впервые выявленным туберкулезом

Автор: Данилов А.Н., Морозова Т.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Фтизиатрия

Статья в выпуске: 4 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: установить структуру взаимосвязей между изменением регламента флюорографических обследований и частотой встречаемости бактериовыделения (МБТ+), деструктивных форм заболевания у лиц с впервые диагностированным туберкулезом. Материал и методы. Проанализированы 1428 извещений о больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза — форма № 089у-туб, а также другие виды отчетности МЗ Саратовской области. Для статистической обработки применяли пакеты программ Microsoft Excel и Statistica 6.0. Анализ полученных данных с помощью теста Колмогорова — Спирина показал нормальность их распределения. Показатель достоверности оценивали по Стьюденту Различия оценивались как достоверные при вероятности 95% (Р

Группы риска по туберкулезу, флюорография, эффективность, risk groups for tuberculosis (тв)

Короткий адрес: https://sciup.org/14918027

IDR: 14918027

Текст научной статьи Влияние периодичности флюорографических обследований населения на частоту встречаемости бактериовыделения и деструкции улиц с впервые выявленным туберкулезом

1 Введение. В последние десятилетия после наличия неблагоприятной эпидемиологической обстановки 90-х годов в России отмечается четкая тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом [1–3]. Показатель распространенности данной патологии в 2013 г. по сравнению с 2000 г. снизился на 17,6% [4, 5]. Однако статистический показатель распространенности туберкулезом легких не всегда отражает истинную встречаемость данной патологии, так как зависит от охвата населения контрольными осмотрами и не учитывает недовыявленных больных. По данным литературы, в России ежегодно от 30 до 60% населения не проходят установленных законодательством профилактических осмотров на наличие туберкулеза и до 40% впервые зарегистрированных больных выявляется при обращении в медицинские учреждения с выраженными клиническими проявлениями заболевания [3].

Традиционно в России для выявления легочной патологии предпочтение отдавалось лучевой диагностике — флюорографии. В настоящее время большинство новых случаев туберкулеза легких диагностируется при флюорографических осмотрах [4, 2, 6]. Основной задачей периодических осмотров, в том числе флюорографических, остается выявление заболевания на ранних стадиях, а также заразных форм туберкулеза для снижения риска инфицирования здоровых. В целом можно говорить о том, что эффективность активного выявления туберкулеза определяется охватом населения флюорографическими осмотрами и кратностью их проведения. Теоретически максимальная эффективность профилактических осмотров может быть достигнута при 100%-ном охвате населения, что в реальных условиях является невыполнимой задачей. Выбор оптимальных значений второй независимой переменной (кратность флюорографических обследований) представляет более сложную теоретическую и практическую задачу. Это связано с тем, что, во-первых, при туберкулезе нет четкого предаллергического периода и от момента заражения до появления флюорографических признаков заболевания может проходить от 1,5–2 месяцев до нескольких лет. Во-вторых, инфицирование человека и риск развития туберкулеза у конкретного человека носит случайный характер. Для снижения данной неопределенности проведение профилактических осмотров в настоящее время четко регламентировано и базируется на формировании групп риска по туберкулезу. Группы риска формируются по социальным, медико-биологическим и эпидемиологическим факторам. В настоящее время в России в соответствии с выраженностью риска развития туберкулеза регулярность флюорографических осмотров варьируется от 2 раз в течение года до 1 раза в два года (постановление Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»).

Цель: установить выраженность взаимосвязей между изменением регламента флюорографических обсле-

дований с частотой распада и бактериовыделения у лиц с впервые диагностированным туберкулезом легких.

Материал и методы. Для решения поставленной задачи изучены 1428 извещений о больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза — форма № 089у-туб, амбулаторные карты и истории болезни пациентов, а также другие формы отчетности МЗ Саратовской области. При анализе медицинских документов устанавливалась принадлежность выявленных больных туберкулезом к одной из четырех групп риска заболевания туберкулезом. В первую группу с наличием медико-биологических факторов риска вошли лица, страдающие сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и т.д., а также работающие во вредных условиях производства (работа на высоте, в нефтяной и химической промышленности и т.д.). Вторая группа была представлена больными, имеющими социальные факторы риска (лица, освобожденные из мест лишения свободы, ВИЧ-инфицированные, находящиеся на учете в наркологических учреждениях и т.д.). В третью группу были включены пациенты, имеющие эпидемиологические факторы риска (находящиеся в тесном бытовом контакте с источником туберкулезной инфекции). В четвертую группу риска вошли больные, занятые в сфере обслуживания населения (обязательный контингент). Последняя, пятая, группа была представлена пациентами, не вошедшими в перечисленные выше группы риска.

Группы формировались преимущественно из лиц, по тем или иным причинам не проходивших флюорографическое обследование длительностью от 2 до 5 лет. При анализе медицинских документов особое внимание уделялось наличию распада легочной ткани, что указывает на тяжелое и в большинстве случаев длительное течение туберкулеза, и наличию бактериовыделения, что представляет опасность для окружающих. Для статистической обработки применяли пакеты программ Microsoft Excel и Statis-tica-6.0. Анализ полученных данных с помощью теста Колмогорова — Смирнова показал нормальность их распределения. Показатель достоверности оценивали по Стьюденту. Различия оценивались как достоверные при вероятности 95% (Р<0,05) и выше.

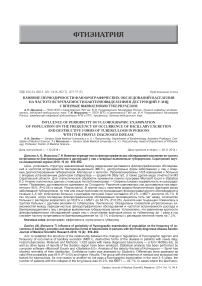

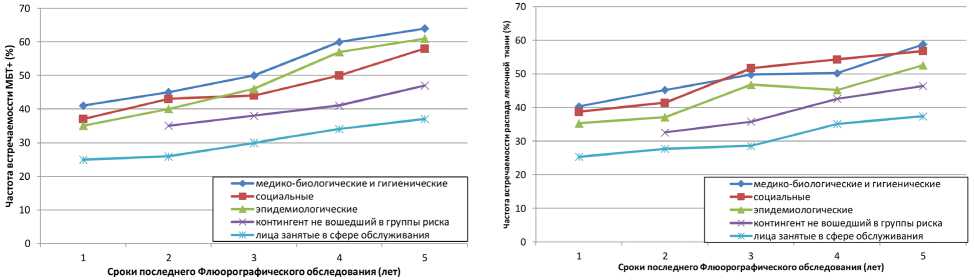

Результаты. Анализ представленных в табл. 1 данных показывает, что у больных с впервые выявленным туберкулезом легких частота встречаемости деструктивных форм, бактериовыделения возрастает пропорционально снижению кратности флюорографических обследований. В группе лиц с наличием медико-биологических факторов риска, по тем или иным причинам не проходивших флюорографического обследования в течение двух лет, количество больных с распадом легочной ткани составило 45,2%, МБТ+ — 45,7%. В тех случаях, когда последнее флюорографическое обследование производилось пять лет назад, количество больных с распадом возрастало до 58,8% и с МБТ+ — до 64,3% (Р<0,05).

В группе с наличием социальных факторов риска развития туберкулеза и кратностью обследования один раз в год МБТ+ зарегистрировано у 35,1 % больных, а деструктивных форм — в 35,3% случаев. Если кратность обследования снижалась до 1 раза в пять

А)

Б)

Частота встречаемости бактериовыделения (А) и деструктивных (Б) форм туберкулеза легких в зависимости от сроков последнего флюорографического обследования

лет, эти показатели составляли 61,6 и 52,6% соответственно (Р<0,05).

Аналогичная тенденция отмечалась в группе больных с эпидемиологическими рисками по туберкулезу. Наиболее наглядно описанные тенденции отображает рисунок.

Как следует из рисунка, независимо от периодичности обследований, деструктивные формы туберкулеза и МБТ+ наиболее часто встречались среди лиц с биологическим факторами рисков, а наиболее редко — у контингента больных, занятых в сфере обслуживания населения. Так, при соблюдении регламента флюорографических обследований у больных с медико-биологическими факторами риска обнаруживалось 41,3% МБТ+, на фоне социальных факторов 37,1%, эпидемиологических 34,4%. У контингента, не вошедшего в группы риска, этот показатель был равен 35,2%, у лиц, занятых в сфере обслуживания, 25,4% (Р<0,05 по сравнению с группой, имеющей биологические факторы риска).

Полученные данные могут иметь большое практическое значение. В частности, график 4 на рисунке отражает влияние кратности обследования на частоту встречаемости МБТ+ и деструктивных форм туберкулеза среди лиц, не вошедших в группы риска, а график 5 — среди контингента, занятого в сфере обслуживания населения. Включение контингента, занятого в сфере обслуживания, в группу риска связано не с наличием у них медико-биологических, социальных и эпидемиологических факторов, а с наличием большого круга общения и необходимостью своевременной диагностики туберкулеза для предотвращения распространения инфекции среди здоровых в случае их болезни.

Таким образом, контингент, не вошедший в группы риска, а также занятый в сфере обслуживания, можно считать однородным по своему составу, что позволяет сравнивать у них эффективность кратности флюорографических осмотров.

Согласно нормативным документам, у лиц, не входящих в группы риска по туберкулезу, кратность флюорографических осмотров составляет 1 раз в 2 года, в то время как у контингента, занятого в сфере обслуживания населения, 1 раз в год. Однако, как следует из рисунка (А), при практической однородности контингента, на что указывалось выше, у лиц, занятых в сфере обслуживания, при первично диагностированном туберкулезе количество МБТ+ составило 25,3%, что на 10,1% ниже, чем у контингента, не вошедшего в группу риска.

Таким образом, при существующем регламенте флюорографического обследования (1 раз в два

Таблица 1

Соотношение между наличием распада и бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом легких с периодичностью флюорографических осмотров в различных группах риска

|

Факторы риска |

Регламентируемая кратность флюоро-графических осмотров (раз/чел) |

n |

|

Медико-биологические и гигиенические |

1 в год |

89 |

|

Социальные |

1 в год |

62 |

|

Эпидемиологические |

2 в год |

98 |

|

Лица, занятые в обслуживании населения |

1 в год |

97 |

|

Контингент, не вошедший в группы риска |

1 в два года |

82 |

Впервые выявленные формы туберкулеза с учетом сроков последнего флюорографического обследования (лет)

|

1 год |

2 года |

3 года |

4 года |

5 лет |

|||||

|

МБТ+ |

Распад легочной ткани |

МБТ+ |

Распад легочной ткани |

МБТ+ |

Распад легочной ткани |

МБТ+ |

Распад легочной ткани |

МБТ+ |

Распад легочной ткани |

|

41,2 |

40,3 |

45,7 |

45,2 |

50,0 |

49,8 |

60,8* |

50,2* |

64,3* |

58,8* |

|

35,1 |

35,3 |

40,3 |

37,1 |

46,7* |

46,8* |

57,4* |

45,2* |

61,6* |

52,6* |

|

37,6 |

38,7 |

43,1 |

41,4 |

44,9 |

51,7* |

50,6* |

54,3* |

58,1* |

56,8* |

|

25,3 |

23,5 |

29,7 |

27,7 |

30,1 |

28,6 |

34,8* |

35,1* |

37,2* |

37,4* |

|

- |

- |

35,5 |

32,6 |

38,1 |

35,8 |

34,6 |

42,6* |

37,9* |

46,4* |

П р и м еч а н и е : * – достоверность различий с кратностью флюорографических обследований 1 год (P<0,05).

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа между кратностью флюорографических обследований и частотой встречаемости бактериовыделения при впервые выявленном туберкулезе легких

В ходе выполнения работы получены регрессионные уравнения, отражающие зависимость между кратностью флюорографических обследований и частотой встречаемости МБТ+ у лиц с впервые диагностированным туберкулезом (табл. 2).

В представленных уравнениях у указывает на частоту встречаемости МБТ+ у лиц с впервые выявленным туберкулезом с учетом группы риска. Интервал в годах между флюорографическим обследованием определяет величину х . Важно отметить, что представленные уравнения получены по результатам анализа статистических материалов МЗ Саратовской области и могут лишь ориентировочно применяться на других территориях РФ в связи с существующими различиями в социально-экономической, экологической, демографической обстановке.

Обсуждение. В настоящее время в России основным методом выявления больных туберкулезом легких является флюорографическое обследование. Кратность его проведения в различных социальных группах строго регламентирована согласно постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

Вместе с тем взаимосвязь между периодичностью флюорографических обследований и частотой выявляемости МБТ+, несвоевременно выявленных форм заболевания, сопровождающихся распадом легочной ткани, изучена недостаточно, что послужило причиной проведения настоящего исследования. Результаты исследования показали, что между вы-являемостью бактериовыделения (МБТ+), тяжелых форм заболевания, сопровождающихся распадом ткани легких, и кратностью флюорографических обследований имеется регрессионная зависимость. Установленные зависимости могут быть использованы при планировании флюорографических обследований. В частности, установлено, что увеличение кратности флюорографических обследований среди лиц с отсутствием факторов риска по туберкулезу (здоровое население) до одного раза в год снижает частоту встречаемости распада и бактериовыделения при впервые выявленном заболевании.

Выводы:

-

1. Определены показатели регрессионных зависимостей между периодичностью флюорографических обследований населения и частотой бактериовыделения (МБТ+) у лиц с впервые выявленным туберкулезом легких.

-

2. Показано, что увеличение кратности флюорографических обследований среди лиц с отсутствием факторов риска до одного раза в год снижает частоту встречаемости МБТ+ на 10,1% и больных с распадом легочной ткани — на 7,3%.

-

3. Установленные регрессионные зависимости между кратностью флюорографических обследований и частотой впервые зарегистрированных бактериовыделителей, деструктивных форм туберкулеза могут быть использованы при планировании профилактических мероприятий, направленных на снижение бремени специфического процесса на население.

Список литературы Влияние периодичности флюорографических обследований населения на частоту встречаемости бактериовыделения и деструкции улиц с впервые выявленным туберкулезом

- Гиреев Т.Г. Факторы социального риска и заболеваемость туберкулезом органов дыхания. Здравоохранение Российской Федерации 2008; (4): 33-35

- Кривонос О.В., Михайлова Л.А. Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации в рамках приоритетного Национального проекта «Здоровье». В кн.: Туберкулез в Российский Федерации 2008 г.: аналитический обзор статических показателей по туберкулезу, используемых в Российский Федерации. М., 2009; с. 9-11

- Фтизиатрия: национальное руководство/Под ред. акад. РАМН М. И. Перельмана. М.: ГЭО-ТАР-Медиа, 2007; 506 с.

- Борисов С.E., Мишин В.Ю., Аксенова В.А. Выявление и диагностика туберкулеза. Проблемы туберкулеза и болезни легких 2007; (11): 47-63

- Гайдаров Г.M., Хантаева H.C. Организация выявления туберкулеза среди населения. Пробл. социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины 2009; (1): 46-49

- Цыганков П.Ю. Факторы, влияющие на формирование группы риска заболевания туберкулезом среди инфицированных детей в неблагоприятных эпидемиологических условиях: автореф. дис.... канд. мед. наук. Иркутск, 2000; 21 с.