Влияние пещерных штаммов бактерий VDR5M и VDR5K на поражение яровой пшеницы корневой гнилью и листовой пятнистостью

Автор: Ланкина Е.П., Баженова Е.Н., Хижняк С.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 9, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется возможность использования психрофильного штамма VDR5M и психротолерантного штамма VDR5K в качестве эффективного и безопасного средства для биологической защиты сельскохозяйственных растений от болезней в условиях континентального климата.

Психрофильные бактерии, психротолерантные бактерии, фитопатогенные грибы, карстовые пещеры, корневая гниль, листовая пятнистость, биологическая защита растений

Короткий адрес: https://sciup.org/14083937

IDR: 14083937 | УДК: 632.9

Текст научной статьи Влияние пещерных штаммов бактерий VDR5M и VDR5K на поражение яровой пшеницы корневой гнилью и листовой пятнистостью

Введение . Красноярский край является важным поставщиком зерна для Российской Федерации. По производству зерна в Восточно-Сибирском регионе ему принадлежит лидерство. Согласно статистическим данным, в России производится около 100 млн т зерна, доля Сибирского федерального округа, включающего 12 субъектов, составляет 17,7 млн т, вклад Красноярского края – более 2,5 млн т. Такие объемы производства обеспечиваются агроресурсами и интенсификацией производства, повышающей урожайность. Одним из наиболее существенных факторов, снижающих урожайность, являются возбудители болезней зерновых культур. По данным ФАО, потери сельскохозяйственной продукции от болезней до сих пор остаются высокими и достигают 20–30 % от мирового урожая сельскохозяйственных культур [5]. Особенно вредоносными для зерновых культур являются корневые гнили – инфекционные заболевания, которые вызываются комплексом фитопатогенных грибов, что приводит к загниванию, разрушению корневой и прикорневой части растений, поражению их сосудистой системы. Вследствие этого наблюдается угнетение роста и недоразвитость растений, пустоколосность, щуплозернистость, ломкость, отмирание продуктивных стеблей и даже их гибель. Начиная с середины 70-х годов прошлого века, корневые гнили зерновых культур называют «болезнью века» [1, 7].

Проблема корневых гнилей остается актуальной и сейчас. Среди средств защиты растений в настоящее время приоритетным является применение химических пестицидов, так как они эффективны, универсальны, производительны, но негативные аспекты (высокая токсичность многих препаратов, отрицательное влияние на экологическую обстановку окружающей среды, массовое появление резистентных форм фитопатогенов и др.) привели к необходимости разработки интегрированной системы защиты растений. Наиболее актуальным и перспективным в интегрированной системе защиты растений становится биологический ме- тод, который является основой для разработок экологически безопасных, экономичных и долговременных программ борьбы с вредными организмами. Сущность его заключается в уничтожении или торможении развития возбудителей болезни с помощью других живых организмов или продуктов их жизнедеятельности. Благодаря биологическим методам, возникает возможность сокращения числа химических обработок и восстановления численности природных популяций естественных врагов [8, 9, 10].

Однако микроорганизмы, входящие в состав существующих биопрепаратов, не всегда оказываются жизнеспособными в природных условиях, особенно в начале вегетационного периода. В этот период температура находится ниже оптимума мезофильных штаммов, поэтому активация их происходит поздно, когда местная фитопатогенная микобиота уже в значительной степени поражает молодые проростки. В этой связи следует ожидать, что психрофильные штаммы в начале вегетационного периода будут получать дополнительное конкурентное преимущество над фитопатогенами, благодаря своему пониженному температурному оптимуму. Кроме того, благодаря своим температурным пределам роста, они безопасны для человека и теплокровных животных, поскольку не могут развиваться при температуре человеческого тела.

Цель исследований . Изучение влияния психрофильного и психротолерантного штаммов VDR5M и VDR5K на поражение яровой пшеницы корневой гнилью и листовой пятнистостью [6].

Объекты и методы исследований . Объектами исследований служили психрофильный штамм бактерий VDR5М и психротолерантный штаммы бактерий VDR5K, выделенные Е.П. Ланкиной и С.В. Хижняком из карстовой известняковой пещеры Водораздельная (Красноярский край, Березовский район). Штаммы растут в диапазоне температур от +4 до +28ºС (верхний температурный предел роста), что позволяет отнести их к психротолерантным, близким к психрофильным, представителям автохтонной микробиоты пещеры. Штамм VDR5M является психрофильным, с максимальной температурой роста +23ºС. По результатам секвенирования гена 16S рРНК штамм VDR5M имеет 98,486 % уровень сходства с Pseudochrobactrum kiredjianiae . Штамм VDR5K по результатам секвенирования гена 16S рРНК имеет 99,3 % уровень сходства с Paenibacillus amylolyticus [2] . Тест-объектом служили предоставленные Красноярским НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии семена яровой пшеницы Новосибирская 29 с высоким уровнем заражения.

Микрополевой опыт закладывался в 2013 г. на полевом стационаре Красноярского государственного аграрного университета. Природная зона – Красноярская лесостепь. Климат – умеренно сухой и континентальный. Годовое количество осадков составляет от 360 до 400 мм. Зимой количество осадков выпадает в два с лишним раза меньше, чем летом. Почва представлена черноземом выщелоченным среднегумусным среднесуглинистым с очень высоким содержанием подвижного фосфора (26 мг/100 г) и обменного калия (22 мг/100 г). Гидротермический режим вегетационного периода 2013 г. существенно отличался от среднемноголетних характеристик. ГТК Селянинова с мая до сентября составил 2,0.

Опыт проводился в сосудах без дна площадью 0,1 м2, повторность шестикратная. Схема опыта: 1) контроль (семена пшеницы Новосибирская 29 без обработки); 2) бактеризация семян суспензией клеток VDR5M из расчёта 10 л суспензии на 1 т семян, титр составлял 1×109 клеток/мл; 3) бактеризация семян суспензией клеток VDR5K из расчёта 10 л суспензии на 1 т семян, титр 1×109 клеток/мл; 4) бактеризация семян смесью суспензий VDR5M и VDR5K (1:1) из расчёта 10 л суспензии на 1 т семян.

Для определения степеней развития корневой гнили использовали общепринятую 5-балльную шкалу учета. В этой шкале балл 0 соответствует здоровым растениям (0–10 %), балл 1 – единичным некротическим точкам и штрихам (11–25 %), балл 2 – массовым, сливающимся некротическим точкам и штрихам (25– 50 %), балл 3 – сплошной некротизации инфицированной ткани (51–75 %). Высший балл 4 соответствует погибшему растению (76–100 %). Перевод балловой оценки интенсивности поражения корневыми гнилями в процентную осуществляют по общепринятой формуле [3].

Математическую обработку результатов исследований проводили стандартными методами [4] с использованием средств MS Office XP и StatSoft STATISTICA 6.0.

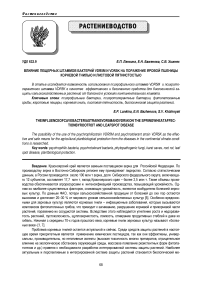

Результаты исследований и их обсуждение . Исследования, проведенные в 2013 г., показали, что изучаемые штаммы оказали статистически значимое влияние на интенсивность и распространённость корневой гнили и листовой пятнистости пшеницы на стадиях кущения и колошения. Кроме этого, на стадии всходов бактеризация семян психрофильным штаммом VDR5M привела к статистически значимому (P<0,05) снижению интенсивности заболевания на эпикотиле на 5 процентных пункта , а также снижению суммарной интенсивности поражения растений корневой гнилью и листовой пятнистостью на 1,5 процентных пункта, или в 1,2 раза в сравнении с контролем (рис. 1).

■ VDR5M □ VDR5К и VDR5смесь к Контроль

Рис. 1. Интенсивность развития болезни на стадии всходов в различных вариантах эксперимента

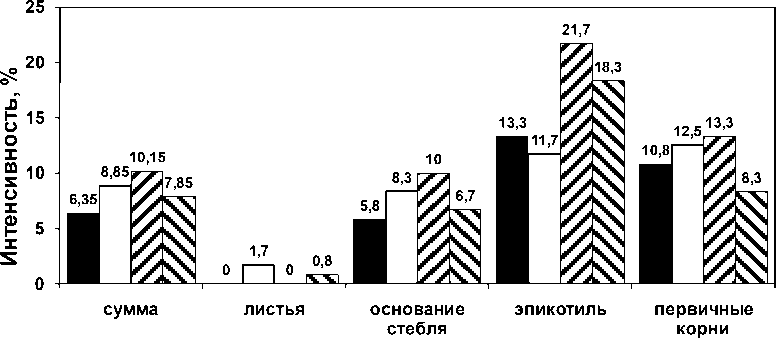

В стадии кущения бактеризация семян штаммом VDR5M привела к статистически значимому (Р<0,01) снижению интенсивности болезни на основании стебля и составила 10 процентных пункта, или в 1,8 раза по сравнению с контролем. Кроме этого, отмечено статистически значимое (Р<0,001) снижение интенсивности листовой пятнистости на 16,7 процентных пункта, или в 3,0 раза в сравнении с контролем. Отмечено также статистически значимое (Р<0,05) снижение суммарной интенсивности поражения растений корневой гнилью и листовой пятнистостью на 4,5 процентных пункта, или в 1,2 раза в сравнении с контролем. Бактеризация семян штаммом VDR5K привела к статистически значимому (Р<0,01) снижению интенсивности листовой пятнистости на 10,8 процентных пункта, или в 1,8 раза в сравнении с контролем. Бактеризация семян из смеси штаммов VDR5M и VDR5K (VDR5 смесь) привела к статистически значимому (Р<0,01) снижению интенсивности заболевания на основании стебля и вторичных корнях. В зависимости от поражаемого органа снижение интенсивности заболевания составило от 8,3 до 10 процентных пункта, или в 1,3–1,9 раза по сравнению с контролем. Также отмечено статистически значимое (Р<0,001) снижение интенсивности поражения растений листовой пятнистостью на 15 процентных пункта, или в 2,5 раза в сравнении с контролем. Кроме этого, отмечено статистически значимое (Р<0,05) снижение суммарной интенсивности поражения растений корневой гнилью и листовой пятнистостью на 5 процентных пункта, или в 1,3 раза в сравнении с контролем (рис. 2).

Ci VDR5M □ VDR5К а VDR5смесь в Контроль

Рис. 2. Интенсивность развития болезни в стадии кущения в различных вариантах эксперимента

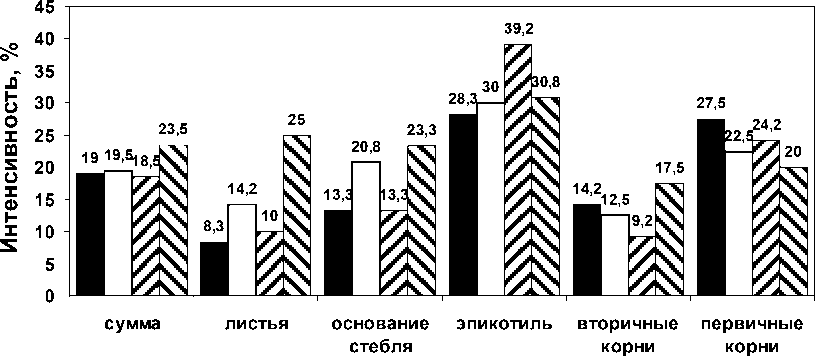

В стадии колошения бактеризация семян штаммом VDR5M привела к статистически значимому снижению интенсивности болезни на вторичных корнях и составила 6,6 процентных пункта, или в 1,2 раза в сравнении с контролем. Бактеризация семян комбинированным культуральным фильтратом из смеси штаммов VDR5M и VDR5K (VDR5смесь) привела к статистически значимому снижению интенсивности болезни на основании стебля и вторичных корнях. В зависимости от поражаемого органа снижение интенсивности заболевания составило от 9,1 до 10 процентных пункта, или в 1,2–1,5 раза в сравнении с контролем. Помимо этого, отмечено статистически значимое снижение суммарной интенсивности поражения растений корневой гнилью на 3,0 процентных пункта, или в 1,1 раза в сравнении с контролем (рис. 3).

VDR5M VDR5К VDR5смесь Контроль

Рис. 3. Интенсивность развития болезни в стадии колошения в различных вариантах эксперимента

Не обнаружено статистически значимых корреляционных связей между интенсивностью и распространённостью заболевания на изученных стадиях вегетации, с одной стороны, и урожаем – с другой. Отсутствие влияния интенсивности и распространённости корневой гнили и листовой пятнистости на урожай можно объяснить прохладной и влажной погодой в сезоне вегетации 2013 г.

Выводы

-

1. Исследуемые штаммы VDR5M, VDR5K в ходе испытаний привели к статистически значимому снижению интенсивности корневой гнили на первичных и вторичных корнях, основании стебля, а также статистически значимому снижению интенсивности листовой пятнистости.

-

2. Эффект от обработки штаммом VDR5M проявился на стадиях всходов и кущения. Эффект от обработки штаммом VDR5K проявился на стадии кущения. Эффект от обработки смесью штаммов проявился на стадиях кущения и колошения.