Влияние пещерных штаммов бактерий VDR5M и VDR5K на структуру бактериального сообщества в ризосфере яровой пшеницы

Автор: Ланкина Е.П., Баженова Е.Н., Хижняк С.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние психрофильного и психротолерантного штаммов пещерных бактерий VDR5M и VDR5K на структуру ризосферного бактериального комплекса яровой пшеницы Новосибирская 29.

Психрофильные бактерии, психротолерантные бактерии, карстовые пещеры, ризосфера, яровая пшеница

Короткий адрес: https://sciup.org/14083390

IDR: 14083390 | УДК: 632.9

Текст научной статьи Влияние пещерных штаммов бактерий VDR5M и VDR5K на структуру бактериального сообщества в ризосфере яровой пшеницы

Введение. В качестве экологически безопасных методов защиты растений от болезней хорошей альтернативой химическим препаратам являются биологические средства, разработанные на основе микроорганизмов – антагонистов возбудителей заболеваний растений [6–8, 10]. Показано, что психрофильные и пси-хротолерантные бактерии, выделенные из карстовых пещер, могут служить хорошей основой биопрепаратов для защиты зерновых культур от корневой гнили и листовой пятнистости в Сибири и других регионах с аналогичным климатом. Температурные пределы роста данных бактерий позволяют им сохранять высокую активность в течение всей вегетации, в то же время они безопасны для человека и теплокровных животных, поскольку не могут развиваться при температуре человеческого тела [2, 5]. Однако применение биопрепаратов может приводить к изменениям в естественном ризосферном микробном комплексе, и эти изменения требуют дополнительного изучения [9].

Цель работы. Изучение влияния штаммов бактерий VDR5M и VDR5K на структуру ризосферного бактериального комплекса яровой пшеницы сорта Новосибирская 29. Данные штаммы были выделены Е.П. Ланкиной и С.В. Хижняком из пещеры «Водораздельная» (Красноярский край, Березовский район, Торгашинский спелеоучасток Приенисейской складчато-блоковой зоны) и в ходе лабораторных и полевых испытаний 2008– 2009 и 2013 гг. показали высокую эффективность в защите ячменя и пшеницы от корневой гнили и листовой пятнистости в условиях Красноярского края [11].

Объекты и методы. Штамм VDR5M является психрофильным, с максимальной температурой роста +23ºС, по результатам секвенирования гена 16S рРНК имеет 98,486 %-й уровень сходства с Pseudochrobactrum kiredjianiae . Штамм VDR5K является психротолерантным, с максимальной температурой роста +29..+30ºС, по результатам секвенирования гена 16S рРНК имеет 99,3 %-й уровень сходства с Paenibacillus amylolyticus [2].

Микрополевой опыт проводили в 2013 году на полевом стационаре Красноярского государственного аграрного университета. Природная зона – Красноярская лесостепь. Климат – умеренно сухой и континентальный (мера континентальности 61–63%, или 189, по Иванову Н.Н.). Почва представлена черноземом выщелоченным среднегумусным среднесуглинистым, с очень высоким содержанием подвижного фосфора (26 мг/100 г) и обменного калия (22 мг/100 г). Гидротермический режим вегетационного периода 2013 года существенно отличался от среднемноголетних характеристик. ГТК Селянинова с мая до сентября составил 2,0. Опыт проводился в сосудах без дна площадью 0,1 м2, повторность шестикратная. Схема опыта: 1. Контроль (семена пшеницы Новосибирская 29 без обработки). 2. Бактеризация семян суспензией клеток VDR5M из расчёта 10 л суспензии на тонну семян, титр составлял 1×109. 3. Бактеризация семян суспензией клеток VDR5K из расчёта 10 л суспензии на тонну семян, титр 1×109. 4. Бактеризация семян смесью суспензий VDR5M и VDR5K (1:1) из расчёта 10 л суспензии на тонну семян.

Для анализа ризосферной микрофлоры использовали смывы с корней. Для этого в фазу всходов, кущения и колошения отбирали по 5 растений из каждой повторности (всего по 30 растений на вариант опыта в каждую фазу). Из отобранных растений формировали объединённую пробу. Для микробиологического анализа производили смыв с корней объединённой пробы стерильной водой, после чего осуществляли глубинные посевы из смыва с использованием микропипет-дозатора в набор питательных сред (по 2 мкл в каждую питательную среду). Численность аммонифицирующих микроорганизмов (АМ) учитывали на ПД-агаре. Численность азотфиксирующих и олигонитрофильных микроорганизмов (ОЛН) учитывали на среде Эшби. Численность гетеротрофных микроорганизмов, использующих минеральные формы азота (ГМ), учитывали на среде Чапека. Численность олиготрофных микроорганизмов (ОЛГ) учитывали на среде, содержащей 50 мл/л ПД-агара, 50 мл/л среды Чапека и 20 г/л агара [4]. Численность микроорганизмов каждой из упомянутых экологотрофических групп определяли по числу колониеобразующих единиц (КОЕ). В качестве показателя олиготроф-ности использовали отношение ОЛГ/АМ, в качестве показателя олигонитрофильности – отношение ОЛН/АМ, в качестве показателя минерализации – отношение ГМ/АМ [1]. Статистический анализ результатов проводили стандартными методами [3] с использованием средств MS Office XP и StatSoft STATISTICA 6.0.

Результаты и их обсуждение . В результате исследования установлено, что бактеризация семян изучаемыми штаммами оказала в высшей степени статистически значимое (p<0,001 по критерию хи-квадрат) действие на структуру ризосферных бактериальных комплексов, что проявилось в изменениях относительных численностей аммонифицирующих, азотфиксирующих, олиготрофных и олигонитрофильных микроорганизмов, а также гетеротрофных микроорганизмов, использующих минеральные формы азота, в сравнении с контролем.

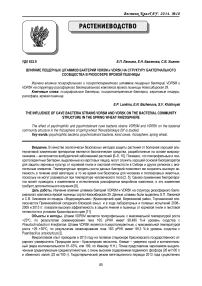

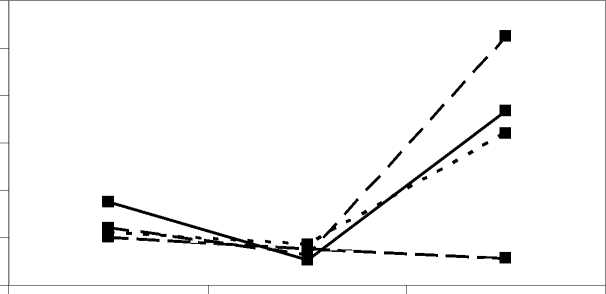

Статистически значимые изменения относительных численностей бактерий упомянутых экологотрофических групп в результате бактеризации отмечены уже на стадии всходов. Можно констатировать, что бактеризация во всех вариантах привела к существенному росту олиготрофности и олигонитрофильности ризосферных комплексов, этот рост особенно ярко проявился к моменту колошения (рис. 1, 2).

Контроль

- ■ - VDR5M

—■- VDR5смесь

VDR5K

Рис. 1. Динамика показателей олиготрофности ризосферных бактериальных комплексов в разных вариантах эксперимента

2,5

1,5

0,5

■ контроль

- ■ - VDR5M

—■— VDR5K

—■- VDR5смесь

Всходы Кущение Колошение

Рис. 2. Динамика показателей олигонитрофильности ризосферных бактериальных комплексов в разных вариантах эксперимента

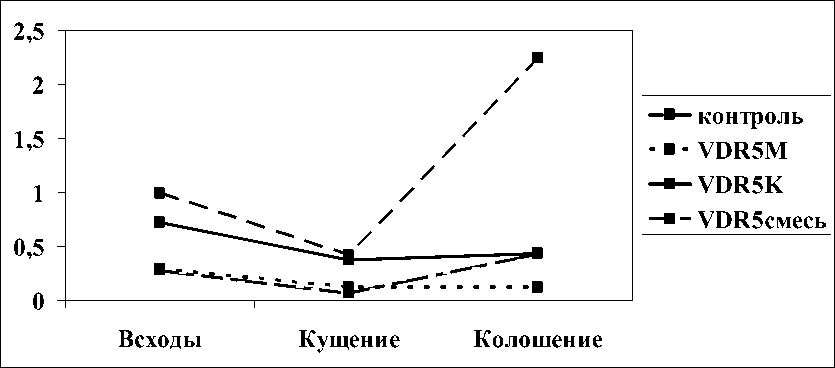

Что касается показателя минерализации, то в данном случае максимальный стимулирующий эффект оказала бактеризация смесью штаммов (рис. 3).

Рис. 3. Динамика показателей минерализации ризосферных бактериальных комплексов в разных вариантах эксперимента

В качестве объяснения наблюдаемого эффекта можно предположить стимуляцию ризосферной микробиоты в результате бактеризации, что привело к повышенному изъятию органического углерода и органического азота, выделяемого корнями пшеницы, а также (в случае бактеризации смесью штаммов) к ускорению процессов минерализации органического вещества в ризосфере.

Выводы

-

1. Бактеризация семян пшеницы изучаемыми штаммами и их смесью усиливает процессы деструкции органического вещества в ризосфере, что проявляется в увеличении показателей олиготрофности, олиго-нитрофильности и минерализации в ризосферном микробном комплексе.

-

2. Обнаруженные эффекты имеют тенденцию к нарастанию в период всходы-колошение, что говорит о долговременном последействии бактеризации изучаемыми штаммами и их смесью.

-

3. Максимальные показатели минерализации и олигонитрофильности в ризосфере наблюдаются при бактеризации смесью штаммов, максимальный показатель олиготрофности – при бактеризации штаммом VDR5K.