Влияние пирогенного фактора на биологическую активность почв в условиях многолетней мерзлоты (Центральная Эвенкия)

Автор: Безкоровайная И.Н., Борисова И.В., Климченко А.В., Шабалина О.М., Захарченко Л.П., Ильин А.А., Бескровный А.К.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Памяти академика И.В. Тюрина посвящается

Статья в выпуске: 9, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ биологической активно-сти почв в условиях многолетней мерзлоты на примере северотаежных лиственничников Центральной Эвенкии на склонах северных и южных экспозиций. Для оценки роли пироген-ного фактора в формировании биологической активности почв на склонах южной экспозиции подобран ряд гарей разного послепожарного возраста (1, 2 и 24 года). Лиственничники бо-лее старшего послепожарного возраста рас-сматриваются как условно ненарушенные и являются контрольными участками. Почвы представлены подбурами и криоземами. Поч-вообразование в северотаежной подзоне ли-митируется двумя основными факторами - особенностями материнских пород и много-летней мерзлотой. Северотаежные листвен-ничники имеют сложный микрорельеф. На пла-корных участках и на склонах северной экспо-зиции ярко выражено сочетание микроповы-шений и микропонижений. Такие различия обу-словливают пространственную неоднород-ность мохово-лишайникового яруса и подсти-лок. Для характеристики активности биоло-гических процессов оценивалась обогащен-ность почвы ферментами каталазой и уреа-зой и целлюлозоразлагающая активность in situ. Почвы по обогащенности ферментами каталазой и уреазой характеризуются как бед-ные и очень бедные (по шкале Звягинцева Д.Г.). Показана низкая активность интегральной характеристики биологических процессов целлюлозоразложения: за три месяца разлага-ется не более 7 % целлюлозы. В первые годы после высокоинтенсивных пожаров выявлено стимулирующее влияние пирогенного факто-ра на ферментативную и целлюлозоразла-гающую активность криогенных почв, что особенно проявляется в верхних пирогенно-трансформированных слоях. Анализ биологи-ческой активности криогенных почв в лист-венничниках северной тайги показал, что пиро-генный фактор отличается более сильным влиянием на напряженность биологических процессов по сравнению с микроклиматически-ми условиями исследованных местообитаний.

Криогенные почвы, пожа-ра, ферментативная активность, целлюлозо-разложение

Короткий адрес: https://sciup.org/140224279

IDR: 140224279 | УДК: 502.521(1-924.82)

Текст научной статьи Влияние пирогенного фактора на биологическую активность почв в условиях многолетней мерзлоты (Центральная Эвенкия)

Введение. Многолетняя мерзлота сосредоточена главным образом в Северном полушарии и распространена на 25 % суши (около 22,8 млн км2), в том числе более чем 11 млн км2 в России, занимая около 65 % территории страны [1].

Фиксируемое устойчивое возрастание приземной температуры в экстремальных условиях криолитозоны становится одним из ведущих факторов, определяющих не только состояние и продуктивность криогенных экосистем, но и частоту и площадь лесных пожаров. Огромные масштабы и высокая периодичность пожаров дают основание рассматривать их в качестве мощного и активно действующего фактора, оказывающего сложное и многоплановое влияние на почву, приводя к заметным изменениям ее важнейших физических, физико-химических, химических и биологических свойств [2, 3].

Тренд повышения активности пожаров и горимости лесов Сибири подтверждается данными разных лет [4, 5]. Следует ожидать, что прогнозируемые изменения климата совместно с пирогенной трансформацией экологических условий отразятся на мерзлотном режиме и направленности гетеротрофных процессов, локализованных в почве. В результате может снизиться аккумулирующая роль криогенных почв, активизация биологических процессов приведет к увеличению доступности органического вещества почв [6, 7].

Криогенные экосистемы находятся под суммарным воздействием экстремальных климатических условий и различных экзогенных факторов, в том числе связанных с деятельностью человека (пожары, вырубки, разработка месторождений полезных ископаемых и пр.), и выявление механизмов их устойчивости является одной из важнейших проблем современной экологии. Диагностика почв и почвенных процессов с точки зрения биологических характеристик дает достаточно полную информацию об их актуальных и потенциальных возможностях, способствуя наиболее точному прогнозированию реакции почвенной среды и экосистемы в целом на воздействие различных экзогенных факторов (изменение климата, пожары и пр.).

Цель исследования : выявить роль пирогенного фактора в формировании биологической активности почв в условиях многолетней мерзлоты на примере северотаежных лиственничников Центральной Эвенкии.

Объекты исследования. Район исследования относится к Эвенкийской лесорастительной провинции и расположен близ плато Путорана, где главной лесообразующей породой является лиственница Гмелина ( Larix gmelinii Rupr.). Экосистемы представлены послепожарными лиственничниками кустарничково-лишайниково-зеленомошными (50–70 лет), сформированными на склонах северных и южных экспозиций (64о с.ш., 100о в.д.). Для оценки влияния пирогенного фактора на биологическую активность почв на склонах южной экспозиции подобран ряд гарей разного послепожарного возраста (1, 2 и 24 года). Лиственничники более старшего послепо-жарного возраста рассматриваются как условно ненарушенные и являются контрольными участками.

24-летняя гарь – лиственничник голубично-C бруснично-багульниковый H2O лишайниково моховой на плакоре с хорошо развитым бугристо-западинным микрорельефом. 2-летняя гарь – участок после устойчивого низового пожара 2013 г. с полной гибелью древостоя. Микрорельеф хорошо выраженный, бугристо-западинный. Свежая однолетняя гарь – на склоне южной экспозиции, устойчивый пожар прошел во второй половине лета 2015 г. Микрорельеф бугристо-западинный, в западинах после уничтожения растительности сформировались эрозионные борозды глубиной около 15 см. Древостой погиб полностью.

Почвенный покров представлен подбурами и криоземами. Подбуры составляют основной почвенный фон данной территории, они занимают не только склоновые позиции, но и междуречья, перекрытые трапповой формацией. Характеризуются хорошим дренажом и оттаиванием мерзлоты в конце вегетационного периода на всю глубину почвенного профиля. Характерной морфологической особенностью подбуров в данном регионе является малая мощность охваченной почвообразованием толщи (30–50 см), присутствие грубогумусного (отор-фованного) горизонта мощностью 5–12 см, наличие криогенной (слоеватой, слоевато-плит-чатой) структуры в подстилающей породе. На северных склонах в почвенном покрове выделены криоземы. Профиль этих почв, как правило, маломощен и ограничен залеганием вечной мерзлоты. Мощность органогенного горизонта – 10–15 см. Грубогумусный горизонт (5–9 см) криогомогенизирован, отличается обилием растительных остатков разной степени разложен-ности.

Почвообразование в северотаежной подзоне лимитируется двумя основными факторами – особенностями материнских пород и многолетней мерзлотой. По теплообеспеченности почвы района относятся к мерзлотным сезонно-талым. Возможные изменения в глубине деятельного слоя могут зависеть от микрорельефа, инсоляции, биомассы мохово-лишайникового слоя и послепожарного возраста. Мощность деятельного слоя в почвах контрольных участков изменяется от 40 до 80 см, в почвах под лиственничными гарями – от 65 до 170 см.

По своим трофическим свойствам почвы относятся к кислым, их обменный рН колеблется от 4,2 до 5,6. При этом лучше прогреваемые почвы имеют более кислую среду. Отмечается низкая обеспеченность почв минеральными элементами. Количество доступных форм азота и фосфора в них почти на порядок ниже, чем в длительно-сезонно-промерзающих почвах средней и южной тайги Средней Сибири.

Методы исследования . На каждой пробной площади были заложены 10-метровые трансекты. Вдоль каждого трансекта на учетных площадках был проведен учет запасов живого напочвенного покрова и подстилок. Подстилки отбирали в 10-кратной повторности с площади 20 × 20 см, затем в лаборатории их высушивали, взвешивали и пересчитывали на кв. м.

На каждой пробной площади были отобраны образцы почвы для анализа ферментативной активности: в слоях подстилки 0–5, 5–10 и 10–20 см были отобраны образцы. Для каждого слоя подготовлен средневзвешенный образец почвы, который анализировался в лаборатории.

Для оценки биологической активности почв определяли актуальную целлюлозоразлагающую активность и активность ферментов каталазы и уреазы. Для определения актуальной целлюлозоразлагающей активности почвы на разных элементах рельефа в подстилку и минеральный слой почвы 20–30 см помещались полоски хлопчатобумажной ткани в трехкратной повторности сроком на вегетационный период июнь – август. По разности весов, до и после пребывания ткани в почве, высчитывался процент разложившейся клетчатки.

Для определения каталазной активности почвы использовали метод А.Ш. Галстяна (1978) [8]. Активность фермента оценивали по количеству выделившегося кислорода в результате разложения перекиси водорода за 3 мин. Активность фермента уреазы определяли колориметрическим методом после компостирования почвы с мочевиной в течение суток при температуре 38 оС по методу Щербаковой [8].

Результаты исследования . Лесная подстилка может рассматриваться как интегральный показатель активности почвенных биологических процессов и различия в запасах подстилок, формирующихся в близких типах лесных сообществ, могут отражать влияние тех или иных экзогенных факторов [9].

Северотаежные лиственничники имеют сложный микрорельеф. На плакорных участках и на склонах северной экспозиции ярко выражено сочетание бугров (микроповышений) и западин (микропонижений). Такие различия обу- словливают пространственную неоднородность мохово-лишайникового яруса и подстилок. Мощность подстилок на северных склонах на буграх составляет 9 см, в западинах – от 10 до 15 см; на южных склонах – 6 см. Запасы подстилок на северных и южных склонах различаются слабо и составляют 3,9–4,7 г/м2.

Высокоинтенсивные пожары в северотаежных лиственничниках Центральной Эвенкии 2013 и 2015 гг. привели к полной гибели древостоя и полному выгоранию подстилки на исследуемых участках. Через год наблюдается ее постепенное формирование за счет после-пожарного опада хвои и травы – ее запасы колеблются от 32 через год после пожара до 267 г/м2 через два года. На 24-летней гари запасы подстилки близки к таковым на контрольных участках.

Выгорание подстилок во время пожара приводит к увеличению инсоляции и существенному снижению альбедо поверхности почвы. По данным П.А. Тарасова [10] в первый год после пожара в среднетаежных сосняках альбедо снижается с 18–20 до 10–13 % и отмечается увеличение температуры в 0–20 см минеральном слое почвы на 15 °С, что в условиях бореальной зоны при дефиците тепла может рассматриваться как положительный эффект. Прогревание почвы и ее обогащение минеральными элементами в послепожарный период созда- ет благоприятные условия для функционирования почвенной микрофлоры.

Немногие данные по численности и соотношению различных эколого-трофических групп микроорганизмов в почвах под лиственничниками северной тайги Средней Сибири показывают, что как подбуры, так и криоземы характеризуются слабой активностью биоредуцентов с преимущественным развитием в данных условиях психротолерантных форм с малоактивным ферментным аппаратом [11].

Определение потенциальной активности каталазы показало ее наибольшую активность в минеральных слоях почвы контрольных лиственничников (табл. 1). Как на северных, так и на южных склонах во всех исследованных слоях она составляет не более 2,07 мл О 2 /3 мин/г почвы.

Влияние экспозиции склона на обогащен-ность каталазой проявляется только в органогенных горизонтах – на склонах южной экспозиции она в 2 раза превышает таковую на северных склонах. Возможно, выявленные различия в каталазной активности между подстилками и минеральными слоями связаны с особенностями гумусного состояния криогенных почв. Высокий коэффициент корреляции активности каталазы и содержания гумуса в почвах подтверждается другими авторами [12, 13].

Ферментативная активность в почвах послепожарных лиственничников северной тайги

|

Слой, см |

Конт |

роль |

Возраст гари, год |

||

|

Южный склон |

Северный склон |

1 |

2 |

24 |

|

|

Каталаза, мл О 2 за 3 мин/г почвы |

|||||

|

Подстилка |

0,70 |

0,40 |

3,10 |

1,03 |

3,73 |

|

0–5 |

1,53 |

1,26 |

4,33 |

1,53 |

1,93 |

|

5–10 |

2,07 |

2,00 |

1,00 |

1,07 |

1,13 |

|

10–20 |

0,67 |

0,87 |

0,87 |

1,27 |

0,30 |

|

Уреаза, мг NН 4 /100 г почвы |

|||||

|

Подстилка |

27,10 |

25,17 |

19,37 |

33,30 |

25,46 |

|

0–5 |

2,97 |

3,67 |

34,27 |

30,42 |

20,78 |

|

5–10 |

2,33 |

1,05 |

3,01 |

4,07 |

0,36 |

|

10–20 |

16,38 |

0,15 |

5,57 |

9,49 |

1,74 |

Определение потенциальной активности уреазы показало, что по обогащенности этим ферментом подстилки склонов северной и южной экспозиций близки между собой – актив- ность фермента составляет 25,17 и 27,10 мг NH4 /100 г почвы соответственно (см. табл.). В минеральной части почвы активность уреазы резко снижается более чем в 10 раз. Только на южном склоне в минеральном слое 10–20 см отмечено увеличение уреазной активности до 16,38 мг NH4/100 г почвы.

На гарях отмечено увеличение каталазной активности в 2-3 раза, прежде всего в пирогенно-трансформированной подстилке. Только на свежей гари отмечено повышение активности данного фермента в минеральном слое почвы 0–5 см. Максимальной активностью фермента отличаются подстилочные горизонты почвы на 24-летней и 1-летней гарях – 3,1 и 3,7 мл О 2 /3 мин/г почвы соответственно. На 2-летней гари активность каталазы в среднем в 3 раза ниже и во всех исследованных слоях почвы не превышает 1,53 мл О 2 /3 мин/г почвы. Активность уреазы в пирогенно трансформированных подстилках близка таковой в подстилках контрольных участков. Однако более чем в 10 раз увеличилась обога-щенность этим ферментом верхнего минерального слоя почвы 0–5 см. Также увеличение активности каталазы отмечено в минеральном слое почвы 5–20 см на свежих гарях (1–2 года после пожара). 24-летняя гарь по данному показателю близка к контрольным участкам.

Следует отметить, что по обогащенности ферментами каталазой и уреазой исследованные криогенные почвы как до пожара, так и после по шкале Д.Г. Звягинцева характеризуются как бедные и очень бедные.

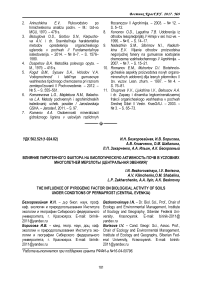

Интегральным показателем интенсивности почвенных биологических процессов может рассматриваться целлюлозоразлагающая активность. Анализ актуальной активности целлюло-зоразложения почв всех исследуемых участков показал, что они характеризуются низкой активностью данного процесса. За три месяца экспозиции полотен в естественных условиях склонов южной и северной экспозиции в подстилках и минеральном слое 0–20 см разлагается в среднем не более 7 % целлюлозы (рис. 1). Напряженность процессов разложения в минеральных слоях северного склона снижается почти в 2 раза, что объясняется низкими температурами за счет теплоизолирующей мощной подстилки с одной стороны и близким залеганием многолетней мерзлоты с другой.

Рис. 1. Целлюлозоразлагающая активность почв послепожарных лиственничников северной тайги in situ за период июнь – август

На свежих гарях потеря целлюлозы за вегетационный период составила в пирогенном слое 51–58 %, в минеральном слое – 62–64 %. На 24-летней гари только в подстилках активность целлюлозоразлагателей более чем в три раза превышает таковую на контрольных участках, в минеральном слое почвы 0–20 см за три месяца экспозиции разложилось около 5 % целлюлозы. Такие неравномерные всплески биологической активности в минеральных слоях криогенных почв могут быть связаны с криотурбаци-онными процессами, которые приводят к затекам органического вещества в нижележащие минеральные слои, образуя центры активизации биологических процессов.

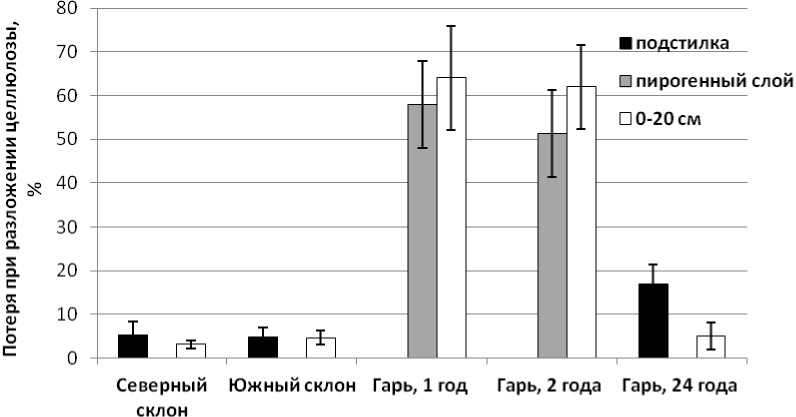

Анализ ферментативной и целлюлозоразлагающей активности криогенных почв показал, что биологические процессы в исследуемых почвах зависят от суммарного воздействия нескольких факторов – глубины слоя и его насыщенности органическими остатками (органогенный или минеральный слой почвы), экспозиции склона и давности пожара. Для классификации исследованных местообитаний и вычленения значимости вышеперечисленных факторов для биологической активности криогенных почв был использован кластерный анализ. В результате выделились кластеры гарей в ненарушенных пожаром местообитаниях (рис. 2). Среди ненарушенных участков не выделены кластеры южного и северного склонов, но выделены кластеры подстилок и минерального слоя почвы.

Рис. 2. Кластерный анализ исследуемых местообитаний:

Г – гари; Ю – южный склон; С – северный склон; п – подстилка; м – минеральный слой 0–20 см

Проведенный анализ отражает большую значимость пирогенного фактора для почвенных биологических процессов. Различия в экологических условиях склонов разных экспозиций в меньшей степени отражаются на различиях в биологической активности исследованных местообитаний. Возможно, что на разных склонах биологические процессы контролируются разными факторами: если на южных склонах биологические процессы могут быть лимитированы высокими температурами на поверхности и пересыханием мохово-лишайниковой подушки, то на северных склонах лимитирующим фактором может быть высокая влажность и близкое залегание мерзлоты. Выделенные кластеры показы- вают, что более значимым для биологической активности криогенных почв является их локализация в подстилках или минеральном слое почвы.

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что криогенные почвы под лиственничниками кустарничково-зеленомошными в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты характеризуются крайне низкой биологической активностью.

В первые годы после высокоинтенсивных пожаров выявлено стимулирующее влияние пирогенного фактора на ферментативную и целлюлозоразлагающую активность криогенных почв, что особенно проявляется в верхних пиро- генно-трансформированных слоях. Анализ биологической активности криогенных почв в лиственничниках северной тайги показал, что пирогенный фактор отличается более сильным влиянием на напряженность биологических процессов по сравнению с микроклиматическими условиями исследованных местообитаний.

Список литературы Влияние пирогенного фактора на биологическую активность почв в условиях многолетней мерзлоты (Центральная Эвенкия)

- Мельников Е.С. Циркумарктическая карта многолетнемерзлых пород и грунтовых льдов (масштаб 1:10 000 000)//Криосфера Земли. -1998. -Т. 2. -№ 4. -С. 58-61.

- Macadam A. Effects of prescribed fire on for-est soils. B.C. Min. For. Research Report 89001-PR, Victoria, Australia. -1989. -Р. 135-150.

- Краснощеков Ю.Н. Влияние контролируе-мого выжигания шелкопрядников на свой-ства дерново-подзолистых почв в Нижнем Приангарье//Лесоведение. -2005. -№ 2. -С. 16-24.

- Loupian E.A., Flitman A.A., Ershov E.V. Satel-lite Monitoring of Forest Fires in Russia at Federal and Regional Levels Mazurov//Miti-gation and Adaptation Strategies for Global Change. -2006. -Vol. 11. -P. 113-145.

- Швиденко А.З., Щепащенко Д.Г. Климатиче-ские изменения и лесные пожары в России//Лесоведение. -2013. -№ 5. -С. 50-61.

- Карелин Д.В., Замолодчиков Д.Г. Углерод-ный обмен в криогенных экосистемах. -М.: Наука, 2008. -344 с.

- Гантимурова Н.И. Микрофлора почв За-падной Сибири. -Новосибирск: Наука, 1970. -С. 149-170.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимоло-гии. -М.: Наука, 2005. -252 с.

- Прокушкин А.С., Кирдянов С.Г., Климчен-ко А.В. и др. Динамика запасов углерода в северотаежных лиственичниках//Лесные биогеоценозы бореальной зоны: геогра-фия, структура, функции, динамика. -Но-восибирск: Изд-во СО РАН, 2014. -С. 156-159.

- Безкоровайная И.Н., Тарасов П.А., Ива-нова Г.А. и др. Азотный фонд песчаных подзолов после контролируемых выжига-ний сосняков Средней Сибири//Почвове-дение. -2007. -№ 6. -С. 775-783.

- Краснощеков Ю.Н., Сорокин Н.Д., Безкоро-вайная И.Н. и др. Генетические особенно-сти почв северной тайги Приенисейской Сибири//Почвоведение. -2001. -№ 1. -С. 18-27.

- Горбов С.Н., Безуглова О.С. Биологическая активность почв городских территорий (на примере г. Ростов-на-Дону)//Научный жур-нал КубГАУ. -2013. -№ 85. -С. 122-129.

- Воронин А.А., Протасова Н.А., Беспа-лова Н.С. Динамика ферментативной ак-тивности чернозема обыкновенного в усло-виях полевого стационарного опыта феде-рального полигона «Каменная степь»//Вестн. Воронеж. гос. ун-та. -Воронеж, 2006. -№ 2. -С. 122-127. Literatura