Влияние пирологических характеристик растительности среднего Приамурья на вероятность возникновения пожаров

Автор: Коган Рита Моисеевна, Глаголев Владимир Александрович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследования изменения пирологических свойств растительности в течение пожароопасных сезонов на территории Среднего Приамурья и их влияние на вероятность возникновения пожаров. Показано, что для каждого участка растительной формации существует определенное количество дней в пожароопасном сезоне, в течение которых растительность находятся в состоянии «пожарной зрелости», достаточном для возгорания. Разработана система прогноза возникновения пожаров по условиям погоды, которая позволяет выявить наиболее опасные участки, в которых возможно возникновение лесных пожаров и сельхозпалов в весенний, летний и осенний периоды.

Лесной пожар, растительность, пирологические свойства, прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/148204498

IDR: 148204498 | УДК: 630*43(571.621)

Текст научной статьи Влияние пирологических характеристик растительности среднего Приамурья на вероятность возникновения пожаров

Охрана и воспроизводство растительных ресурсов особенно важны для районов со значительной лесистостью, в которых леса являются значимым экономическим потенциалом, служат главным резервом биологического разнообразия, фактором оздоровления воздушной и водной сред, регулирования климата и гидрологических параметров. Например, на Дальнем Востоке России они составляют основную часть (81,1%) земельного фонда, поэтому задача их сохранения и приумножения является одной из приоритетных. Борьба с лесными пожарами занимает особое место во всем Дальневосточном регионе, но при этом следует выделить территорию Среднего Приамурья в связи тем, что здесь наблюдается большая плотность пожаров, обусловленная как пирологическими свойствами климата, так и природной пожарной опасностью растительности [1].

Цель работы: исследование изменения пирологических свойств растительности на территории Среднего Приамурья (Еврейская автономная область) в течение пожароопасных сезонов и их влияние на вероятность возникновения пожаров.

Материалы и методики исследования. Для исследования выбран пожароопасный сезон 2010 г. Сформированы две базы ежедневных данных. Первая содержит фактические метеоданные 10 гидрометеостанций (ГМС): «Облучье», «Биробиджан», «Екатерино -Никольское», «Смидович», «Ленинское», «Сутур», «Кукан», «Кур», «Хабаровск», «Хорское», «Троицкое» и прогнозные - с сайтов ГУ Гидрометцентра России [] и ИКИ РАН [http: //meteo. ]: дневную температуру воздуха и точки росы в 13-15 часов местного времени, суточный объем осадков с 9 часов утра предыдущего дня до 9 часов утра текущего дня. В территорию репрезентативности гидрометеостанций (ГМС) включены 30 километровые зоны [2], зоны ответственности определены по полигонам Тиссена [3]. Во второй базе представлены сведения о пожарах растительности по материалам КГУ «ДВ авиабаза», ОГБУ «Лесничество ЕАО» и космоснимкам с сайтов NASA [ ] и ФБУ«Авиалесоохрана» [].

Они включают даты обнаружения и ликвидации пожара, номера кварталов лесничеств или координаты операционных территориальных единиц (ОТЕ), тип пожара (лесной /не лесной).

Характеристика растительных формаций приведена по работе [4]. Степень пирологической устойчивости растительность определена по шкале [5]. Для пространственного анализа использованы две сети ОТЕ: нерегулярная квартальная сеть ОГБУ «Лесничество ЕАО» и регулярная сеть нелесного фонда с размером ячеек 2,5 х 2,5 км. Расчет показателей - лесопожарного ( L i ) и комплексного ( P i ) – производился по методу В. Нестерова [6] (уравнения 1-3):

Li=ti*(ti-τi) (1)

P i =L i , при х i ≥3 мм/сут. (2) P i =L i + P i-1 , при х i <3 мм/сут. (3)

где: t i - дневная температура воздуха, °С; τ i - дневная температура точки росы, ºС; x i - суточный объем осадков, мм.

В зонах репрезентативности ГМС прогнозное значение лесопожарного показателя L' i+n на i+n -ный день, где n - день прогноза, рассчитывается по корреляционным уравнениям зависимости фактических значений L i в особо опасные «сухие» дни от дневной температуры воздуха [7]. В зонах ответственности ГМС используются восстановленные значения показателя [8]. Комплексный показатель P' i+n прогнозируется на основе разработанных нами кодов синоптических терминов интенсивности осадков ( INT ) и системы уравнений, аналогичных уравнению В. Нестерова (1-3), принцип использования которых показан в работе [9]. Класс пожарной опасности (КПО) определяется по региональной шкале [10].

Результаты их обсуждение. Географическое положение Среднего Приамурья на стыке ЕвроАзиатского материка с Тихим океаном и его форпостом в пределах Хабаровского края – Охотским морем, и особенности муссонного климата определяют уникальное для этой части северо-западной Пацифики разнообразие растительного мира и богатство растительных ресурсов. По лесорастительному районированию территория относится к Приамурско-Приморскому хвойно-широколиственному району зоны хвойно-широколиственных лесов, по геоботанической классификации - к южной подзоне тайги и к хвойношироколиственным лесам [11]. По рельефу и характеру растительного покрова территорию можно разделить на две примерно равные по площади части. Западная (горная, лесная) занимает южные отроги Буреинского хребта (средняя высота 700-800 м), входящего в систему Малого Хингана. Здесь же имеются невысокие (400500 м) хребты Сутарский, Помпевский, Щуки Поктой. На востоке расположена, в основном, безлесная Средне-Амурская низменность с небольшими останцовыми возвышенностями: Ульдура, Чурки, Большой и Малый Даур и др.

Для автономии характерен разнообразный растительный покров, пестрота которого обусловлена горизонтальной и вертикальной зональностью, участием интразональных группировок, антропогенной деятельностью. Флора представляет собой сочетание четырёх типов: маньчжурского, охотского, даурского, восточно-сибирского. Основными растительными формациями являются заросли кедрового стланика, багульников, рододендрона золотистого и других высокогорных растений, приуроченных к верхнему горному поясу; темнохвойные пихтово-еловые леса из ели аянской и пихты белокорой; лиственнично-еловые и елово-лиственничные леса гор и межгорных долин; елово-пихтовые и пихтово-еловые с кедром и широколиственными породами (неморальные ельники); белоберезовые и осиново-белоберезовые леса с хвойными, широколиственными породами и производными лесами на горных склонах; широколиственно-еловокедровые леса или северные кедровники; широколиственные смешенные многопородные леса; леса и редколесья из дуба монгольского; мелколиственные леса и редколесья на равнинах и в долинах рек, луговая и болотная растительность.

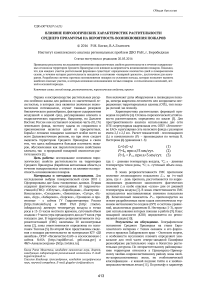

Таблица 1. Степень пирологической пожарной опасности участков основных растительных формаций и возможность их возгорания при определенных погодных условиях на территории Среднего Приамурья

|

Основные растительные формации, степень опасности |

Геоботанический район |

Значение комплексного показателя1 |

|

|

весна и осень |

лето |

||

|

не покрытые лесом площади, редины, вырубки с травяным покровом или ягелем2 I, очень высокая |

Сутарско-Помпеевский широколиственно-елово-кедровых лесов и их производных Хингано-Кульдурский мелколиственных редколесий и горных вейниковых лугов |

300 |

750 |

|

лиственнично-еловые и елово лиственничные горные леса I, очень высокая |

Сутарско-Помпеевский широколиственно-елово-кедровых лесов и их производных Верхнокаменушинский темнохвойных лесов |

300 |

750 |

|

350 |

1000 |

||

|

лиственнично-еловые и елово лиственничные горные леса I, очень высокая |

Приамурский широколиственных лесов с преобладанием дубовых |

350 |

1200 |

|

широколиственно елово-кедровые леса (северные кедровники) |

Сутарско-Помпеевский широколиственно-елово-кедровых лесов и их производных |

400 |

1400 |

|

мелколиственные леса и редколесья на горных склонах II, высокая |

Хингано-Кульдурский мелколиственных редколесий и горных вейниковых лугов |

420 |

1500 |

|

широколиственно-дубовые леса восточных и западных склонов II, высокая |

Приамурский широколиственных лесов с преобладанием дубовых |

450 |

1500 |

|

широколиственные кустарниковые леса на склонах II, высокая |

Сутарско-Помпеевский широколиственно-елово-кедровых лесов и их производных Приамурский широколиственных лесов с преобладанием дубовых |

480 |

1600 |

|

пихтово-еловые и елово-пихтовые леса с кедром, широколиственными породами (неморальные ельники): зеленомошные; кустарничково - мелкотравные зеленомошные; среднего горного пояса; осинники и смешанные леса на северных склонах III, средняя |

Верхне-Каменушинский темнохвойных лесов Сутарско-Помпеевский широколиственно-елово-кедровых лесов и их производных |

||

|

650 |

2000 |

||

|

700 |

2500 |

||

|

750 |

2800 |

||

|

750 |

3000 |

||

|

лиственничники кустарничково -моховые с ериком, редколесья межгорных долин IV, умеренная |

Низинный Инно-Бирский заболоченных лесов Хингано-Кульдурский мелколиственных редколесий и горных вейниковых лугов |

2000 |

4000 |

|

лиственничники осоко-сфагновые, ельники сфагновые заболоченные, болота сфагновые, постоянно увлажненные V, низкая |

Низинный Инно-Бирский заболоченных лесов Низинный Урми – Амурский зарослей ерников в сочетании с болотами и мокрыми вейниково-осоковыми лугами Приамурский равнинный влажных и мокрых вейниковых лугов |

5000 |

7000* |

Примечание: 1. Наименьшее значение показателя, при котором возможно возникновение пожара. 2. Участки растительности 3. Значение комплексного показателя рассчитывается по уравнения (1-3)

В северных горных районах, на отдельных наиболее высоких участках хребтов Малый Хинган и Пом-пеевский, в истоках рек Кульдур, Каменушка, Сагды-Бира расположены темнохвойные леса, испытывающие большое влияние пожаров. В низших частях горных склонов, вдоль рек Амур и Бира, а также на остан-цовых возвышенностях и релках Средне - Амурской низменности основными являются лиственные, преимущественно, дубовые леса. Еловые леса сохранились только на северо-западе в пределах верховья р. Каме-нушка, но на большей части Буреинского хребта, где они раньше господствовали, вследствие пожаров, теперь развиты заросли вейника или производные мелколиственные леса. Белоберезовые, осино-белоберезовые леса с хвойными и широколиственными породами на этих же горных склонах также возникли после пожаров. Неморальные ельники занимают значительную площадь; по условиям рельефа они разделяются на горные и горнодолинные. После пожаров вместо елово-пихтовых лесов развивается травянистая растительность или вторичные леса с господством мелколиственных пород как временно-производные, но длительно существующие группировки. Широколиственно - елово-кедровые леса или северные кедровники ха- рактерны для высот 100-150 и 600-650 м. Крупные массивы имеются на Сутарском и Помпеевском хребтах, но на хребте Щуки-Поктой и в среднем течении левых притоков р. Бира они почти не сохранились из-за неправильного ведения лесозаготовок и частых пожаров.

Широколиственные леса характерны для нижнего яруса гор и для повышенных участков СреднеАмурской низменности. По своему составу они подразделяются на смешанные многопородные и на дубовые леса. Среди дубовых лесов условия для возникновения пожаров создаются на песчаных аллювиальных почвах на равнине, на скелетных почвах низкогорий и в среднем поясе гор. Свежие дубняки с липой, кленами и другими породами на низкогорьях и влажные с лещиной и леспедецей на релках Средне-Амурской низменности менее пожароопасны. Мелколиственные леса и редколесья, которые произрастают на горных склонах и возвышенных участках, иногда являются коренными насаждениями, но могут иметь вторичный характер вследствие послепожарной сукцессии в лиственничниках. Для равнинной восточной части территории типичны осоково-разнотравно-вейниковые луга с высокой пожарной опасностью, а также травяные и моховые болота.

Таблица 2. Количество дней пожароопасного сезона, в которых возможно возгорание растительности на территории Среднего Приамурья (2010 г.)

|

Количество дней |

|||||||||

|

апрель |

май |

июнь |

июль |

август |

сентябрь |

октябрь |

|||

|

А |

1 В |

А |

В 1 А |

В 1А |

В 1 А |

В 1 А |

В |

1 А |

В |

|

непокрытые лесом площади, редины, вырубки с травяным покровом или ягелем |

|||||||||

|

15 |

49 1 |

22 1 |

72 1 17 |

55 1 12 |

37 1 12 |

39 1 20 |

66 |

1 22 |

70 |

|

лиственнично-еловые и елово |

-лиственничные горные леса |

||||||||

|

13 |

45 1 |

22 1 |

70 1 15 |

49 1 9 |

30 1 |

28 1 19 |

63 |

1 21 |

66 |

|

леса и редколесья из дуба монгольского на южных склонах |

|||||||||

|

13 |

45 1 |

22 1 |

70 1 13 |

45 1 8 1 |

25 1 7 1 |

23 1 19 |

63 |

1 21 |

66 |

|

широколиственно елово-кедровые леса (северные кедровники) |

|||||||||

|

11 |

38 1 |

22 1 |

70 1 12 |

39 1 6 1 |

19 1 6 1 |

19 1 18 |

59 |

1 20 |

63 |

|

мелколиственные леса и редколесья на горных склонах |

|||||||||

|

11 |

36 1 |

21 1 |

69 1 12 |

39 1 5 1 |

17 1 5 1 |

15 1 17 1 |

56 |

1 20 |

63 |

|

широколиственно-дубовые леса восточных и западных склонов |

|||||||||

|

11 |

35 1 |

21 1 |

67 1 12 |

39 1 5 1 |

17 1 5 1 |

15 1 16 |

54 |

1 19 |

61 |

|

широколиственные кустарниковые леса на склонах |

|||||||||

|

10 |

33 1 |

20 1 |

64 1 11 |

37 1 5 1 |

17 1 4 1 |

14 1 15 1 |

51 |

1 18 |

59 |

|

Пихтово-еловые и елово- |

пихтовые леса с кедром, широколиственными породами |

||||||||

|

(неморальные ельники) ельники – зеленомошные |

|||||||||

|

8 |

27 1 |

18 1 |

59 1 10 |

33 1 4 1 |

12 1 3 1 |

9 1 13 1 |

42 |

1 16 |

52 |

|

ельники кустарничково-мелкотравные зеленомошные |

|||||||||

|

8 |

26 1 |

18 1 |

58 1 7 1 |

24 1 2 1 |

7 1 2 1 |

5 1 12 1 |

39 |

1 16 |

51 |

|

ельники среднего горного пояса |

|||||||||

|

7 |

24 1 |

17 1 |

56 1 6 |

21 1 2 1 |

6 1 1 1 |

5 1 11 1 |

36 |

1 15 |

49 |

|

осинники и смешанные леса на северных склонах |

|||||||||

|

7 |

24 1 |

17 1 |

56 1 6 |

19 1 2 1 |

6 1 1 1 |

4 1 11 1 |

36 |

1 15 |

49 |

|

лиственничники кустарничково-моховые с ериком, редколесья межгорных долин |

|||||||||

|

1 |

4 1 |

10 1 |

32 1 4 1 |

14 1 0 1 |

0 1 1 1 |

3 1 4 1 |

13 |

1 5 |

17 |

|

лиственничники осоко-сфагновые, ельники сфагновые заболоченные, болота сфагновые, по- |

|||||||||

|

стоянно увлажненные |

|||||||||

|

0 |

0 1 |

2 1 |

6 1 0 1 |

1 1 0 1 |

0 1 0 1 |

0 1 1 1 |

2 |

1 0 |

0 |

Примечание: А - количество дней; В - количество дней в сезоне, %

Пожары растительности имеют, преимущественно, антропогенное происхождение, но следует обратить особенное внимание на контролируемое и не контролируемое выжиганием травяной растительности, так называемые сельхозпы. Они происходят весной и осенью на не покрытых лесом площадях с травяным и лишайниковым покровом вблизи населенных пунктов и сельхозугодий при наличии здесь растительности очень высокой природной пожарной опасности (I класс). К ним относятся разнотравновейниковые, осоково-разнотравные вейниковые и вейниково-осоковые луга в южной и восточной равнинной частях автономии и в долинах крупных рек. Сезон травяных палов на юге Дальнего Востока России значительно короче, чем сезон лесных пожаров, и он разбит нами на два периода по датам перехода через пороговые температуры 0, +5 и+100С. Первый (ве-тошь)– совпадает с наступлением интенсивного снеготаяния и уменьшением безморозных погод весной до 20% (0 ÷ +5)°С и с завершением превращения растительных горючих материалов (РГМ) в ветошь осенью (+5÷0)0С. Второй – период частичной ветоши, в котором ее количество зависит от температуры и объема осадков в начале и в конце вегетационного периода. Он продолжается от +5до +100С весной и от + 10 до+5°С осенью. Календарная продолжительность периодов определена по среднемноголетним данным: первый период - с 4 до 21 апреля и с 10 до 22 сентября, второй период – с 22 апреля и до 13 мая и с 23 сентября до 10 октября [12]. Возникающие в эти периоды беглые низовые пожары могут переходить на лесные массивы.

Возможность возникновения пожаров зависит от процессов высыхания-увлажнения растительности, поскольку они определяют переход ее в состояние «пожарной зрелости», которое зависит как от свойств самой растительности (и соответствующих им РГМ), так и от погодных условий. Вследствие этого весной и осенью растительность в различных геоботанических районах ЕАО может загораться при более низких значениях комплексного метеорологического показателя ( P i ), чем в летние месяцы (табл. 1). Максимальная вероятность возникновения пожара возможна, если ежедневный комплексный показатель метеорологической пожарной опасности ( P i ), который рассчитывается по условиям погоды, превышает его критическое значение.

В зависимости от зонально-геогра-фических характеристик территории для каждого участка растительной формации и соответствующего ей РГМ существует определенное количество дней в пожароопасном сезоне, в течение которых они (РГМ) находятся в состоянии «пожарной зрелости». Нами рассчитано количество дней нахождения растительности в пожароопасном состоянии в течение каждого месяца. Например, в 2010 г. растительные формации I степени опасности могут загораться при наличии источника огня, в среднем, в течение 109; II степени – 90, III степени – 67, IV степени – только 29 дней при общей продолжительности сезона 214 дней (табл. 2).

Растительность на не покрытых лесом площадях, рединах, вырубках с травяным покровом или ягелем, у которых самые высокие пирологические свойства, может находиться в пожароопасном состоянии около 120 дней, в то время как, например, редколесья межгорных долин с низкой степенью пожарной опасности, только 25 дней. Следовательно, легко возгораемые РГМ являются ресурсом для возникновения «первичных» пожаров, которые могут вызывать изменение влажностных характеристик других видов горючих материалов и перевод их в пожароопасное состояние (возникновение «вторичных» пожаров). Максимальное количество опасных дней для всех основных растительных формаций характерно для весеннего и осеннего периодов, минимальное – для летних месяцев пожаров.

Для расчета вероятности возникновения пожаров растительности в зависимости от погодных условий (F i,j (C)) нами предложено использовать соотношение:

Fi,j(C)=P'i+n/Pcr (4),

где: P i - прогнозное значение комплексного показателя в i-день, P cr - значение комплексного показателя, при котором возможно горение определенного типа растительности в зависимости от периода пожароопасного сезона (табл. 1).

Метод протестирован на примере созона 2010 г. Составлено 214 ежедневных простран-ственных прогнозов возникновения пожаров. Достоверность прогнозов, при вероятности 0,95, рассчитанная по фактическим значениям комплексного показателя ( P i ) на текущий день, составляет в среднем 86±6%, по прогнозным ( P i ) - 77±16 % (табл. 3).

Таблица 3. Достоверность прогноза пожаров растительности по погодным условиям на территории Среднего Приамурья

|

Степень пирологической пожароопасности основных растительных формаций |

I |

II |

III |

IV |

I-IV |

||

|

фактическое количество пожаров |

24 |

40 |

47 |

14 |

125 |

||

|

расчетное количество пожаров |

21 |

33 |

44 |

10 |

108 |

||

|

достоверность, % вероятность, 0.95 |

текущий день |

88±12 |

83±12 |

94±6 |

71±26 |

86±6 |

|

|

прогноз |

1-ый день |

88±12 |

85±11 |

85±10 |

57±29 |

82±7 |

|

|

2-ый день |

88±12 |

88±11 |

77±12 |

57±29 |

79±7 |

||

|

3-ый день |

88±12 |

85±11 |

77±12 |

50±29 |

78±7 |

||

Выводы: на территории Среднего Приамурья наличие растительности с высокими пирологическими свойствами, которые изменяются под влиянием погодных условий, вызывающих их переход в состояние «пожарной» зрелости, являются главными компонентами, которые при наличии источников огня природного или антропогенного происхождения способствуют возникновению пожаров.

Список литературы Влияние пирологических характеристик растительности среднего Приамурья на вероятность возникновения пожаров

- Современное состояние лесов Российского Дальнего Востока и перспективы их использования/под ред. А.П. Ковалева. -Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2009. 470 с.

- Софронов, М.А. Пирологическое районирование в таежной зоне/М.А. Софронов, А.В. Волокитина. -Новосибирск: Наука, 1990. 204 с.

- Коган, Р.М. Особенности пожароопасных сезонов и периодов на Дальнем Востоке России/Р.М. Коган, В.А. Глаголев//Региональные проблемы. 2012. Т. 15, №2. С. 27-33.

- Куренцова, Г.Э. Очерк растительности Еврейской автономной области. -Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1967. 64 с.

- Телицын, Г.П. Лесные пожары их предупреждение и тушение в Хабаровском крае. Хабаровск, 1988. 96 с.

- Гришин, А.М. Моделирование и прогноз катастроф. -Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2001. 122 с.

- Кац, А.Л. Методические указания по прогнозированию пожарной опасности в лесах по условиям погоды/А.Л. Кац, В.Л. Гусев, Т.А. Шабунина. -М.: Гидрометеоиздат, 1975. 16 с.

- Соколова Г.В. Методика автоматизированного прогноза пожарной опасности Приамурья и оценка ее эффективности/Г.В. Соколова, Р.М. Коган, В.А. Глаголев // Гидрология и метеорология. 2006. №12. С.45-53.

- Глаголев, В.А. Интерполяция комплексного показателя пожарной опасности на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края/В.А. Глаголев, Р.М. Коган//Региональные проблемы. 2013. Т.16, № 2. С. 84-90.

- Глаголев, В.А. Пространственный прогноз возникновения пожаров растительности/В.А. Глаголев, Р.М. Коган//Инженерная экология 2011. №6(102) С. 38-52

- Соколова Г.В. Пожарная опасность территории Среднего Приамурья: оценка, прогноз, параметры мониторинга/Г.В. Соколова, Р.М. Коган, В.А. Глаголев. -Хабаровск, 2009. 267 с.

- Колесников, Б.П. Очерк растительности Дальнего Востока. -Хабаровск: Кн. изд-во, 1995. 102 с.

- Григорьева, Е.А. Фенологические исследования в заповеднике «Бастак»//Проблемы региональной геоэкологии. 2009. №6. С. 184-189.