Влияние плотности лазания на результат прохождения мужской скалолазной трассы

Автор: Котченко Ю.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3 (25), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты многолетних исследований по изучению соревновательной деятельности скалолазов высокой квалификации. Рассматривается один из важных компонентов оказывающих влияние на результат - плотность лазания. Установлено, что степень парной связи переменных низкая, но высокозначимая: R = 0,26, р = 2,4Е-18. В ходе исследований выявлены закономерности влияния плотности и построена математическая модель, позволяющая рассчитать показатель оптимального режима лазания для мужской полуфинальной или финальной трассы международных соревнований.

Скалолазание, международные соревнования, плотность лазания, эффективность выступления

Короткий адрес: https://sciup.org/140238512

IDR: 140238512

Текст научной статьи Влияние плотности лазания на результат прохождения мужской скалолазной трассы

Введение . Спортивное скалолазание считается сравнительно молодым видом спорта. Первый чемпионат мира был проведен в 1991 году. С этого момента начинается интенсивное развитие скалолазания в качестве самостоятельной дисциплины. За прошедшее время усилиями энтузиастов этого вида спорта во многих странах были созданы национальные федерации, сформирована международная федерация IFSC, действует устоявшийся календарь международных соревнований. В 2020 году скалолазание будет представлено на олимпийских играх в Токио.

Такое стремительное развитие несколько опережает темпы научных исследований, ставших особенно актуальными после включения скалолазания в программу олимпиад. Работы исследователей на начальном этапе становления в основном были направлены на изучение различных аспектов деятельности скалолазов на естественном рельефе. Однако после окончательного перехода официальных соревнований со скал на искусственные скалодромы, с учетом высокой конкуренции за лидерство на международной арене, специалистам пришлось сосредоточиться на множественных моментах подготовки, свойственных именно лазанию по искусственным трассам.

Обзор научных публикаций показывает, что наибольшей популярностью у исследователей, занимающихся вопросами соревновательной практики скалолазов, пользуются направления специальной физической и технической подготовки [3; 7], спортивной психологии [1; 2] и безопасности [4; 5]. Проблемы контроля готовности к важным стартам освещены гораздо менее подробно и направлены в основном на тестирование спортсменов среднего уровня подготовки [6]. Практически неизученными остаются факторы, оказывающие влияние на результат непосредственно в ходе прохождения соревновательной трассы.

Целью данной статьи является изучение одного из постоянно действующих компонентов системы соревновательного процесса (СП) – плотности лазания. В рамках выполненных исследований планировалось выяснить закономерности влияния и степень связи плотности с результатом выступления.

Методика исследования . Для решения поставленной задачи в период с 2012 по 2017 гг. изучались выступления высококвалифицированных скалолазов на крупных международных турнирах: этапах кубка и чемпионатах мира. Анализировались старты мужчин в дисциплине лазания на трудность. Для того чтобы сделать выборку более однородной, старты отборочного этапа в исходных данных не учитывались, что позволило исключить из анализа показатели наименее подготовленных спортсменов.

Собранная за шесть лет наблюдений база данных включает 1162 старта скалолазов высокого уровня подготовки на полуфинальных и финальных трассах крупных международных состязаний. Анализ проводился по файлам видеозаписи с помощью специализированной программы Kinovea 0.8.24. Методы анализа: описательный, корреляционный, регрессионный. Используемые программы: Excel 2010, Statistika 10.

Результаты и их обсуждение . Плотность прохождения соревновательной трассы характеризует степень непрерывности лазательного процесса. Для случая, когда спортсмен от момента старта до момента финиша (или срыва) постоянно выполнял активные действия (подготовительные или результативные движения, вщелкивание страховки и др.), плотность лазания составляет 100%. Для всех других случаев величина плотности рассчитывается по формуле: р =--- 1 • 100%

, где ρ – плотность лазания; t – общее время лазания; t1 – суммарное время остановок с целью отдыха (восстановительные паузы).

Характер плотности лазания при прохождении соревновательной трассы имеет свои закономерности. На стартовом отрезке (примерно 8 перехватов) усталость еще только накапливается, восстановительных пауз, как правило, спортсмены не берут, поэтому величина плотности здесь всегда находится в максимальной зоне. Далее уровень плотности начинает снижаться, а в заключительной части трассы показатели вновь начинают расти. Причина этого явления кроется в нелинейном характере связи плотности с результатом прохождения трассы.

На квалификационных трассах международных соревнований спортсмены работают на уровне плотности примерно от 60% до 100%. Причем демонстрируемые показатели, на первый взгляд, слабо связаны с уровнем спортивной подготовки. Спортсмены низкого уровня могут двигаться с максимальной плотностью из-за постоянно высокой соревновательной нагрузки, но держать ее способны только короткое время. Высококлассные спортсмены иногда проходят весь соревновательный маршрут практически без остановок со 100%-й плотностью, в связи с невысокой (для их уровня) категорией трудности трассы.

Дескриптивные статистики плотности лазания, свойственные для трасс полуфинального и финального этапов, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели плотности лазания на полуфинальных и финальных трассах международных соревнований

|

Характеристика |

Показатели |

|

|

Среднее значение |

ρ ср |

88 |

|

Минимум |

min |

54 |

|

Максимум |

max |

100 |

|

Стандартное отклонение |

σ |

9,0 |

|

Коэффициент вариации |

v |

10,2 |

|

Стандартная ошибка среднего |

m |

0,264 |

|

Асимметрия |

Аs |

– 0,68 |

|

Эксцесс |

Ех |

– 0,05 |

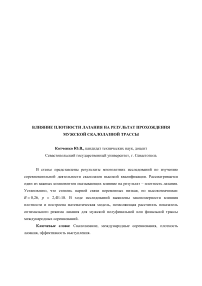

Такие важные показатели как стандартное отклонение и коэффициент вариации говорят о достаточно стабильном поведении компонента в системе СП. Распределение данных не подчиняется закону нормального распределения, о чем свидетельствует асимметрия ряда и ее отношение к величине ошибки ( m as = 0,07). Основная масса отклонений сосредоточена в зоне субмаксимальной плотности (рис.1).

Рис. 1. Распределение частот ряда плотности

В этой зоне скалолазы работают на пределе своих возможностей, практически не используя паузы отдыха, что далеко не всегда способствует максимальной реализации соревновательного потенциала. В этой ситуации более верным решением может быть работа в зоне оптимальной плотности лазания, но для того чтобы научиться находить этот оптимум, необходимо изучить закономерности парной связи плотности с результатом выступления ( Y).

Корреляционный анализ показал, что степень связи в паре « плотность – результат » находится на границе слабой и умеренной зон: R = 0,26. Несмотря на то что степень связи низкая, она все же присутствует, и в определенных соревновательных ситуациях при прочих равных воздействиях на результат со стороны других компонентов СП может оказать существенное влияние на итог выступления. Но более важным свойством, характеризующим данную связь, является ее высокий уровень значимости:

р = 2,4Е-18. Такой показатель говорит о ее постоянном присутствии в системе СП. Следовательно, несмотря на невысокую степень корреляции, игнорировать это влияние было бы неверно.

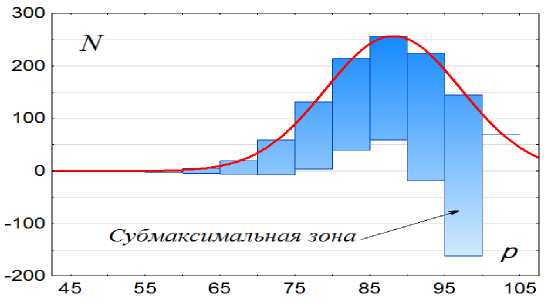

Распределение показателей плотности на мужских трассах имеет свои особенности. Наиболее важное из них заключается в следующем: в зоне высоких результатов рост показателей компонента отсутствует (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения плотности с ростом результата

Такая ситуация говорит о том, что на заключительном участке трассы мужчины, хоть и не столь активно, но все же чаще используют восстановительные паузы. Плотность характеризуется нелинейным видом связи с результатом, и, как показывает анализ, максимальные значения плотности редко сопутствуют высоким результатам.

Оптимальный показатель плотности лазания для мужской трассы любой протяженности рассчитывается по формуле:

Popt = 107 - 0,91 Y+0,01 Y2+ 8, где popt - оптимальная плотность лазания; Y - планируемый результат выступления; si - влияние неучтенных факторов. Величина отклонения в оптимуме mopt = 9,9%. Формула работает в диапазоне 15 < Y< 57.

Если с помощью данной формулы рассчитать показатели плотности для наиболее распространенных результатов, лежащих в интервале 30 < Y < 56, мы увидим, что оптимум колеблется в пределах всего 2,4%. Такое положение существенно упрощает поиск оптимального показателя р -компонента, поскольку в любом случае он будет находиться в интервале 86-89%, что позволяет сразу ориентироваться на установленное значение. Но для максимально эффективного выступления следует знать точный показатель и работать в нужном двигательном режиме.

Как показывает анализ соревновательной практики, максимальный, 100%-й режим плотности у мужчин встречается только в 6% стартов, и, как правило, на полуфинальных трассах. В подавляющем большинстве случаев (из 6%) такой режим выбирают спортсмены, не попадающие в финальный этап.

Рис. 3. Показатели плотности на различных этапах соревнований

На рисунке 3 представлены средние значения плотности, свойственные определенным групповым категориям. Хорошо видно, что аутсайдеры полуфинала обычно работают в зоне субмаксимальной плотности, в то время как лидеры, в подавляющем большинстве, работают в зоне оптимума. Несколько заниженным смотрится средний показатель призеров соревнований. Однако это не означает, что они далеко отклонились от оптимума. Если выделить из всех стартов общей группы только призеров и построить уравнение связи, мы увидим, что у них будет свой оптимум, в соответствии с которым они и выступают.

Реальный ресурс плотности в системе СП составляет b ρ = 0,74 балла. По сравнению с другими системными компонентами, такими как скрытое движение, чистое время или темп лазания, ресурс плотности представляется невысоким, но, тем не менее, входит в шестерку наиболее важных детерминант, определяющих итог выступления.

Невысокий вклад плотности объясняется двумя аспектами. Первый – слабая степень связи с результатом. Второй аспект заключается в следующем: при теоретическом размахе ряда от 0 до 100% спортсмены задействуют только 40% его длины (от 60 до 100%) и никогда не работают в режиме плотности 30 или даже 50%.

При неверно выбранном режиме потери могут достигать 0,5 балла, что может отразиться негативно на общей эффективности лазания. Речь идет всего об одной позиции в итоговом протоколе, но если рассматривать проходное место в финальную часть или призовые места в финале цена потерянных долей балла может оказаться очень высокой.

Установленные закономерности еще раз подтверждают свойственную спортивному скалолазанию особенность: чрезмерно активные двигательные действия на трассе не способствуют высокой эффективности лазания.

Выводы . Степень связи плотности с результатом выступления на крупных международных соревнованиях находится в низкой зоне R = 0,26, но является высокозначимой, р = 2,4Е-18. Установлено, что максимальные значения плотности не способствуют высоким результатам. В ходе исследований построена модель парной связи, позволяющая рассчитать оптимальный режим плотности лазания для полуфинальной или финальной трассы международных соревнований.

Список литературы Влияние плотности лазания на результат прохождения мужской скалолазной трассы

- Анохова А. А., Сопов В. Ф. Применение комплексной программы обучения психической саморегуляции в скалолазании//Современные проблемы психологии физической культуры и спорта: сб. науч. тр. -М., 2016. -С. 232-243.

- Бочавер К. А., Довжик Л. М., Тер-Минасян А. А. К вопросу о концентрации внимания в спортивном скалолазании//Спортивный психолог. -2015. -№ 1 (36). -С. 55-62.

- Бухарина М. П. Современные подходы к повышению эффективности тренировочного процесса в скалолазании//Современное образование, физическая культура и спорт: сб. науч. тр. -УралГУФК, 2015. С. -31-34.

- Зазулин Е. А., Зайцев А. А. Профилактика травматизма пальцев в спортивном скалолазании//Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма и сервиса: сб. науч. тр. -БФУ. им. И. Канта, 2016. -С. 108-113.

- Backe S. Rock climbing injury rates and associated risk factors in a general climbing population. S. Backe, L. Ericson, S. Janson, T. Timpka. Scandinavian journal of medicine & science in sports, Vol. 19(6), 2009. -Р. 850-856.

- Brent S. Development of a performance assessment tool for rock climbers. S. Brent, N. Draper, C. Hodgson, G. Blackwell. European Journal of Sport Science, Vol. 9(3), 2009. -Р. 159-167.

- Gajewski J. Changes in Handgrip Force and Blood Lactate as Response to Simulated Climbing Competition. J. Gajewski, E. Hubner-Wozniak, P. Tomaszewski, E. Sienkiewicz-Dianzenza. Biology of Sport, Vol. 26(1), 2009. -Р. 13-21

- Anohova A. A., Sopov V. F. Primenenie kompleksnoj programmy` obucheniya psixicheskoj samoregulyacii v skalolazanii//Sovremenny`e problemy` psixologii fizicheskoj kul`tury` i sporta: sb. nauch. tr. -M., 2016. -S. 232-243.

- Bochaver K. A., Dovzhik L. M., Ter-Minasyan A. A. K voprosu o koncentracii vnimaniya v sportivnom skalolazanii//Sportivny`j psixolog. -2015. -№ 1 (36). -S. 55-62.

- Buxarina M. P. Sovremenny`e podxody` k povy`sheniyu e`ffektivnosti treni-rovochnogo processa v skalolazanii//Sovremennoe obrazovanie, fizicheskaya kul`tura i sport: sb. nauch. tr. -UralGUFK, 2015. S. -31-34.

- Zazulin E. A., Zajcev A. A. Profilaktika travmatizma pal`cev v sportivnom skalolazanii//Turistsko-rekreacionny`j potencial i osobennosti razvitiya turizma i servisa: sb. nauch. tr. -BFU. im. I. Kanta, 2016. -S. 108-113.

- Backe S. Rock climbing injury rates and associated risk factors in a general climbing population. S. Backe, L. Ericson, S. Janson, T. Timpka. Scandinavian journal of medicine & science in sports, Vol. 19(6), 2009. -Р. 850-856.

- Brent S. Development of a performance assessment tool for rock climbers. S. Brent, N. Draper, C. Hodgson, G. Blackwell. European Journal of Sport Science, Vol. 9(3), 2009. -Р. 159-167.

- Gajewski J. Changes in Handgrip Force and Blood Lactate as Response to Simulated Climbing Competition. J. Gajewski, E. Hubner-Wozniak, P. Tomaszewski, E. Sienkiewicz-Dianzenza. Biology of Sport, Vol. 26(1), 2009. -Р. 13-21.