Влияние почвенных условий на урожайность люпина белого

Автор: Резвякова С.В., Архангельская А.С.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 (87), 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследования проведены в 2017-2019 гг. в Орловском районе Орловской области на темно-серой лесной почве. Объектом исследований являлся агроценоз люпина белого сорта Дега. Цель исследований - выявить влияние агрохимического и агрегатного состава почвы, а также стартовых доз азотных удобрений на урожайность люпина белого. Предшественником люпина была яровая пшеница. Посев проводили в середине мая узкорядным способом с междурядьями 7,5 см. Семена протравливали перед посевом фунгицидом Витарос (тирам 198 г/л + карбаксин 198 г/л) из расчета 2,0 л/т. В течение вегетации до образования бобов два раза растения обрабатывали фунгицидом Амистар экстра в дозе 0,5 л/га. Обработку проводили ручным опрыскивателем из расчета расхода рабочего раствора 200 л/га. Учетная площадь опытных делянок составляла 50 м2. Размещение делянок систематическое. Повторность опыта трехкратная. Выявлено, что азотные удобрения способствуют достоверной прибавке урожайности культуры, что согласуется с результатами других исследователей. Внесение азота в дозе 20 кг/га д.в. позволило получить прибавку урожайности на 7,4%, в дозе 40 кг/га - на 11,9%, и 60 кг/га - на 15,7%. При возделывании люпина белого сорта Дега на темно-серой лесной почве с высокой обеспеченностью фосфором и калием целесообразно вносить стартовую дозу азотных удобрений в дозе 40 кг/га по д.в. Это обеспечивает прибавку урожайности семян люпина на 2,82 ц/га. Между вариантами опыта с дозами азота 40 и 60 кг/га д.в. достоверная статистическая разница по урожайности не выявлена.

Люпин белый, агрохимический и агрегатный состав почвы, азотные удобрения, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/147230759

IDR: 147230759 | УДК: 633.367.3:631.51:631.559 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2020.6.33

Текст научной статьи Влияние почвенных условий на урожайность люпина белого

Введение. Люпин является одной из наиболее ценных и широко используемых в сельскохозяйственном производстве культур. Это обусловлено его разносторонним поло^ительным влиянием на почву. Известно, что в результате симбиотической азотфиксации в биомассе люпина накапливается до 200 кг/га биологического азота [1, 2]. Если люпин используется в качестве сидеральной культуры, то при этом вносится в почву 40-50 т/га органических удобрений в виде зеленой массы [3, 4]. Корневая система посредством химических выделений способна растворять труднорастворимые фосфорные соединения, недоступные для других культур, и накапливать в почве усвояемые формы фосфора. Кроме того, глубоко проникающая корневая система усваивает в подпочвенных горизонтах промытые туда ранее и недоступные для других растений питательные вещества, в том числе калий и другие макро- и микроэлементы. Следовательно, люпин выступает в роли биологического мелиоранта, предотвращая миграцию подви^ных химических элементов в грунтовые воды [3].

Усилиями селекционеров Швеции, Дании, Польши, Италии, СШ^, Ю^Р, ^встралии, России и Беларуси созданы кормовые сорта ^елтого, узколистного и белого видов люпина [5, 6]. Культура является высокоэффективным источником кормового и пищевого белка. Семена люпина отличаются высоким содер^анием белка – до 50% и масла – от 5 до 20%. В связи с этим они используются в рационах ^ивотных и птиц. Из-за отсутствия ингибиторов пищеварения по качеству масло люпина прибли^ается к оливковому [7].

В природно-климатических условиях Центрального и ЦентральноЧерноземного региона наибольшее распространение получили 2 вида – люпин узколистный и люпин белый. Последний отличается большей уро^айностью и достаточно высоким адаптивным потенциалом [5-7]. ^нализ литературных источников показал, что сорта люпина белого успешно возделываются в северной лесостепи ю^ного Урала [9], в условиях Ленинградской области [10] и республики Беларусь [11].

Проведение защитных мероприятий от наиболее распространенных грибных болезней на посевах люпина показало поло^ительные результаты при использовании протравителя семян Витарос и фунгицида ^мистар экстра [1214]. Наибольшую биологическую эффективность против комплекса вредителей показал инсектицид Селест Топ в дозе 0,7 л/т. Его эффективность против ростковой мухи составила 94,7%, против клубенькового долгоносика – 95%. Уро^ай семян в этом варианте был наибольший и составил 2,81 т/га [15]. Никифорова С.^. (2020) отмечает, что при массовом развитии однолетних сорных растений эффективно применение довсходового препарата Лазурит в дозе 0,8 л/га в сочетании с боронованием посевов в фазу 3-5 листьев культуры. При распространении корнеотпрысковых и корневищных сорняков необходимо использовать послевсходовый препарата Тапир в дозе 0,5 л/га [16].

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные технологии возделывания люпина, дискуссионным является вопрос применения под люпин азотных удобрений. Как сторонники, так и противники внесения минерального азота сходятся на том, что до начала активной деятельности клубеньковых бактерий люпину необходима небольшая «стартовая» доза азота [17-21].

Цель иссле^ований – выявить влияние агрохимического и агрегатного состава почвы, а так^е стартовых доз азотных удобрений на уро^айность люпина белого.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования проводили в 2017-2019 гг. в Орловском районе Орловской области на темно-серой лесной почве. Объектом исследований являлся агроценоз люпина белого сорта Дега. Учетная площадь опытных делянок составляла 50 м2. Размещение делянок систематическое. Повторность опыта трехкратная. Яровая пшеница была предшественником люпина. При посеве яровой пшеницы вносили в почву 2 ц/га азофоски. Обработка почвы не отличалась от общепринятой. Посев проводили в оптимальные сроки – в середине мая, узкорядным способом с ме^дурядьями 7,5 см. Семена протравливали перед посевом фунгицидом Витарос (тирам 198 г/л + карбаксин 198 г/л) из расчета 2,0 л/т. В течение вегетации до образования бобов два раза растения обрабатывали фунгицидом ^мистар экстра в дозе 0,5 л/га. Против однолетних и многолетних злаковых и однолетних двудольных сорняков посевы опрыскивали в фазе 3-5 настоящих листьев гербицидом Пивот в дозе 0,5 л/га. Обработку проводили ручным опрыскивателем из расчета расхода рабочего раствора 200 л/га.

Количество подви^ных соединений фосфора и обменного калия в почве определяли по методу Кирсанова. Сумму поглощенных оснований изучали по Каппену-Гильковицу. ^грегатный анализ почвы выполняли по методу Н.И. Савинова. Плотность почвы определяли с помощью цилиндра.

Результаты и обсу^^ение. По своим характеристикам почва опытного участка является темно-серой лесной. Так как значения рН kcl = 5,9, то по степени кислотности почвы относятся к V классу, т.е. близкие к нейтральным. Содер^ание гумуса составляет 4,5%, степень насыщенности основаниями – 85,7%. Почва характеризуется очень высоким содер^анием подви^ных форм фосфора – 24,8 мг/100 г почвы, и повышенным содер^анием подви^ных форм калия – 13,9 мг/100 г почвы.

Оценка плотности почвы перед посевом люпина показала, что на глубине 0-10 см плотность почвы составила 1,07 г/см3 и, согласно классификации Качинского, характеризуется как типичная величина для культурной или све^евспаханной пашни, на глубине 10-20 см почва уплотнена – 1,18 г/см3, на глубине 20-30 см почва сильно уплотнена – 1,34 г/см3.

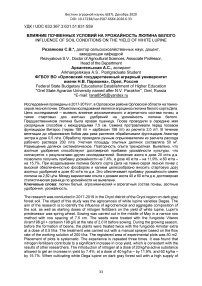

^грегатный анализ почвы показал, что на опытном участке структурное состояние в слое почвы 0-20 см хорошее, в слое 20-30 см – удовлетворительное. В слое почвы 0-20 см преобладают агрономически ценные агрегаты размером 1-2 мм, их содер^ание составляет 15,7-18,1%. В слое почвы 20-30 см из агрономически ценных преобладают агрегаты размером 7-10 мм – 13,9%. Следовательно, такая структура почвы будет поло^ительно влиять на рост и развитие люпина (рис. 1).

Рисунок 1 – Показатели агрегатного анализа почвы

Структурное состояние почвы на глубине 0-10 и 10-20 см равно 70,11 и 70,76 и характеризуется как хорошее. На глубине 20-30 см – удовлетворительное – 55,18.

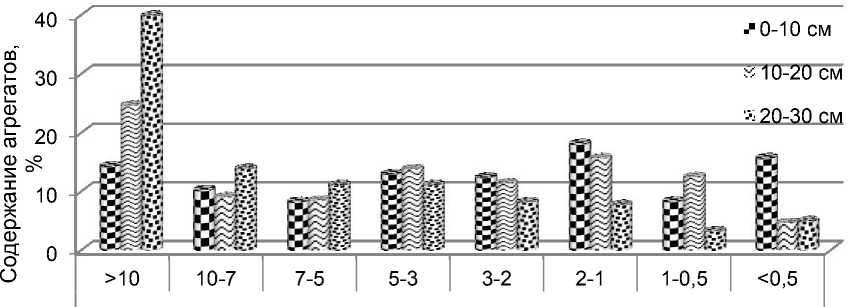

Продол^ительность фаз развития люпина показана на рисунке 2. Разные дозы азотных удобрений не оказали существенного различия на наступление фенологических фаз. Поэтому на рисунке представлены средние значения по вариантам.

Посев – всходы я Цветение - образование бобов

Вегетационный период

Всходы - цветение

< Образование бобов - полная спелость

Рисунок 2 – Продол^ительность фенологических фаз развития люпина (в среднем за 3 года)

В среднем за три года вегетационный период составил 126 дней. Протравливание семян и две обработки фунгицидом ^мистар экстра в первые 55 дней развития предотвратили пора^ение растений возбудителями грибных заболеваний. Это согласуется с результатами исследований Пимоховой Л.И. и Царапневой Ж.В. (2017) [14]. Временной проме^уток от фазы цветения до полной спелости бобов составил 76 дней.

Фаза всходы – цветение наиболее уязвима для люпина с точки зрения засоренности посевов. По литературным данным в течение одного-полутора месяцев от всходов люпина у сорняков нет конкурентов за солнечный свет. По данным Купцова Н.С. и др. (2013), они затеняют и угнетают люпин. ^ во вла^ные и прохладные годы полностью подавляют культуру [17].

В фитоценозе на опытном участке преобладали ранние яровые однолетние виды сорных растений – горец шероховатый (24,02%), щирица обыкновенная (15,98%), горчица полевая (13,83%) и пикульник обыкновенный (11,65%) (табл. 1). Поздние яровые злаковые сорняки представлены щетинником зеленым – 10,51%, зимующие – ромашкой непахучей – 10,51%. На долю остальных видов приходится 13,5%.

Таблица 1 – Виды сорных растений в посевах люпина

|

Виды сорняков |

Процентное содер^ание видов в сорной примеси |

|

Горец шероховатый Polygonum lapathifolium |

24,02 |

|

Щирица обыкновенная Amaranthus hybridus |

15,98 |

|

Горчица полевая Raphanusra phanistrum |

13,83 |

|

Пикульник обыкновенный Galeopsis tetrahit |

11,65 |

|

Щетинник зеленый Setaria viridis |

10,51 |

|

Ромашка непахучая Matricaria inodora |

10,51 |

|

Торица полевая Spergula arvesis |

4,19 |

|

Марь белая Chenopodium album |

3,13 |

|

Осот ^елтый Sonchus arvensis |

2,06 |

|

Бодяк полевой Cirsium arvense |

2,06 |

|

Сурепка обыкновенная Barbarea vulgaris |

2,06 |

|

Всего |

100 |

Засоренность посевов на конец фазы цветения люпина составила 24,527,9%, т.е. культурные растения преобладали.

От продуктивности и густоты стояния растений зависит уро^айность зерна люпина. В таблице 2 представлены данные по компонентам продуктивности и уро^айности люпина белого. Количество растений по вариантам варьирует незначительно – от 256,22 до 261,18 шт./м2. При увеличении «стартовой» дозы азота до 60 кг /га по д.в. отмечено увеличение количества бобов на растении по сравнению с контролем на 8,5 %, количества семян в 1 бобе – на 5,2 %, прибавка веса зерна в 1 бобе составила 4,6 %, массы 1000 зерен – 8,3%.

Таблица 2 – Компоненты продуктивности и уро^айность люпина

|

Вариант |

Количество растений на 1 м2 |

Количество бобов на 1 растении, шт. |

Количество семян в 1 бобе, шт. |

Вес зерна в 1 бобе, г |

Масса 1000 зерен, г |

Уро^айность, ц/га |

|

Контроль (без удобрений) |

256,22 |

7,61 |

3,62 |

1,2160 |

322,1 |

23,71 |

|

N 20 |

258,50 |

7,88 |

3,69 |

1,2498 |

338,7 |

25,46 |

|

N 40 |

259,23 |

8,12 |

3,77 |

1,2602 |

341,3 |

26,53 |

|

N 60 |

261,18 |

8,26 |

3,81 |

1,2718 |

348,9 |

27,44 |

|

НСР 05 |

- |

- |

- |

- |

- |

1,03 |

В нашем опыте азотные удобрения способствуют достоверной прибавке уро^айности культуры, что согласуется с результатами других исследователей [5, 6]. Внесение азота в дозе 20 кг/га д.в. позволило получить прибавку уро^айности на 7,4%, в дозе 40 кг/га – на 11,9%, и 60 кг/га – на 15,7%.

Выво^ы. Таким образом, при возделывании люпина белого сорта Дега на темно-серой лесной почве с высокой обеспеченностью фосфором и калием целесообразно вносить стартовую дозу азотных удобрений в дозе 40 кг/га по д.в. Это обеспечивает прибавку уро^айности семян люпина на 2,82 ц/га. Ме^ду вариантами опыта с дозами азота 40 и 60 кг/га д.в. достоверная статистическая разница по уро^айности не выявлена.

Список литературы Влияние почвенных условий на урожайность люпина белого

- Артюхов А. И. Обратите внимание на люпин! // URL: http: // cyberleninka.ru/article/n/obratite-vnimanie-na-lyupin (дата обращения 04.10.2020).

- Петрова С.Н., Моисеенко Ю.В. Эффективность взаимодействия сортов люпина узколистного с полезной почвенной микрофлорой // Вестник Орел ГАУ. 2012. № 3 (36). С. 48-50.

- Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. М.: Колос, 1996. 367 с.

- Эффективность приемов биологизации в звеньях севооборотов с озимой пшеницей в лесостепной зоне Поволжья / А.Л. Тойгильдин, В.И. Морозов, М.И. Подсевалов, Д.Э. Аюпов // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 2 (50). С. 54-62.

- Муравьёв A.A. Анализ адаптивности и эффективность возделывания видов люпина в лесостепи Центрально-Черноземного региона // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. 2018. № 1 (17). С. 126-135.

- Артюхов А.И. Адаптация видов люпина в агроландшафты России // Зернобобовые и крупяные культуры. 2015. № 1. С. 60-67.

- Почутина H.A., Клименко A.A. Люпин узколистый в обеспечении производства растительного белка // Кормопроизводство. 2012. № 5. С. 20-21.

- Оценка сортов люпина по урожайности и качеству семян, адаптивности и устойчивости растений к засухе / В.Н. Наумкин, Л.А. Наумкина, О.Ю. Куренская, М.И. Лукашевич, П.А. Агеева // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. 2019. № 1 (21). С. 132-141.

- Оценка сортов люпина в условиях повышения теплообеспечения вегетационного периода в северной лесостепи южного Урала / В.Я. Крамаренко, Ю.Б. Анисимов, A.A. Агеев, О.И. Шумакова // АПК России. 2019. Т. 26. № 5. С. 763-768.

- Орлова А.Г., Рапина О.Г. Сравнительная продуктивность различных сортов люпина белого в условиях Ленинградской области // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2019. № 4 (57). С. 17-22.

- Равков Е.В., Малышкина Ю.С. Адаптивный потенциал белого люпина в условиях республики Беларусь // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 2. С. 97-100.

- Пимохова Л.И., Царапнева Ж.В. Протравители для защиты люпина // Защита и карантин растений. 2019. № 9. С. 21-23.

- Резвякова C.B., Архангельская A.C. Защита люпина белого от антракноза // Вестник аграрной науки. 2018. № 3 (72). С. 83-86. DOI: 10.15217/issn2587-666X.2018.3.83

- Пимохова Л.И., Царапнева Ж.В. Амистар-экстра - эффективный фунгицид в технологии защиты люпина от антракноза // Зернобобовые и крупяные культуры. 2017. № 2 (22). С. 115-121.

- Пимохова Л.И., Царапнева Ж.В. Протравители для защиты люпина // Защита и карантин растений. 2019. № 9. С. 21-23.

- Никифорова С.А. Эффективность способов защиты посевов в технологии возделывания люпина белого // Зернобобовые и крупяные культуры. 2020. № 2 (34). С. 41-48. DOI: 10.24411/2309-348X-2020-11168.

- Особенности возделывания люпина узколистного / Н.С. Купцов, В.В. Гринь, И.И. Борис, C.B. Васько // Современные ресурсосберегающие технологии производства растениеводческой продукции в Беларуси.URL: https://agrosbornik.ru/sovremennye-resursosberegayushhie-texnologii/1120-osobennosti-vozdelyvaniya-lyupina-uzkolistnogo.html (дата обращения 02.10.2020).

- Резвякова C.B., Гурин А.Г. Влияние стартовых доз азотных удобрений на урожайность люпина узколистного на серой лесной почве // Зернобобовые и крупяные культуры. 2016. № 1 (17). С. 108-113.

- Влияние форм азотных удобрений на рост и развитие люпина белого сорта Алый парус / A.A. Муравьев, C.B. Кадыров, И.С. Муравьева, В.А. Сергеева // 100-летие кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий: итоги и перспективы инновационного развития: материалы международной научно-практической конференции факультета агрономии, агрохимии и экологии. Воронеж, 2019. С. 168-173.

- Эффективность макро- и микроудобрений при возделывании люпина белого в юго-западной части Центрально-Черноземного региона / В.Н. Наумкин, А.И. Артюхов, О.Ю. Куренская, В.А. Стебаков // Вестник аграрной науки. 2019. № 5 (80). С. 18-25.

- Технология производства зерна люпина белого в условиях Волоконовского района Белгородской области / В.А. Сергеева, A.A. Муравьёв, И.С. Муравьёва, И.И. Макаренко // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. 2020. № 1 (25). С. 165-174.