Влияние почвозащитных технологий на плотность и твердость чернозема выщелоченного

Автор: Белоусова Е.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Способы основной обработки почвы в целом не оказали существенного уплотняющего воздействия. Параметры плотности сложения характеризовались как оптимальные, а в условиях отвальной вспашки, в отдельные периоды, - как избыточно рыхлые (0,68-0,99 г/см 3). На фоне оптимальных значений плотности для большинства сельскохозяйственных растений наиболее высокие значения были характерны для условий, сформировавшихся при обработке по типу нулевой (0,94-1,25 г/см 3). Значения твердости почвы были наиболее высокими в варианте с нулевой обработкой (22,8 кгс/см 2). Они достоверно превышали параметры сопротивления пенетрации в условиях отвальной и минимальной обработок. Выявлены умеренные и обратные корреляционные зависимости между плотностью сложения и влажностью. Твердость почвы определялась степенью увлажнения в средней степени (г = -0,55) и с умеренной силой была связана с плотностью (г = 0,65). Однако эти зависимости были обнаружены только для условий отвальной вспашки. При других способах обработки корреляционная связь была слабой.

Плотность почвы, твердость почвы, нулевая и минимальная обработка

Короткий адрес: https://sciup.org/14084052

IDR: 14084052 | УДК: 631.431.1(431.3)

Текст научной статьи Влияние почвозащитных технологий на плотность и твердость чернозема выщелоченного

Введение. Функциональное назначение основной обработки почвы – создание оптимального сложения пахотного слоя, формирование условий сохранения потенциального и эффективного плодородия, а также защита пахотных угодий от эрозии [5]. Плотность сложения является одной из универсальных характеристик. В последнее время, в связи внедрением новых технологий обработ- ки почвы, интерес к плотности возрастает. Не менее важным параметром, отражающим агрофизические условия роста растений, является твердость почвы. Исследований, связанных с ее диагностикой в поле, недостаточно.

Цель исследования: изучение влияния отвальной и сокращенных обработок на изменение плотности сложения и твердости чернозема выщелоченного Красноярской лесостепи.

Объекты исследования. Наблюдения проводились в Красноярском природном округе на земельных площадях СПК «Шилинское» Сухобузимского района. Влияние ресурсосберегающих способов обработки почвы на агрофизические параметры осуществлялось в 2013–2014 гг. на базе длительного опыта, заложенного в 2005 г. под руководством И.А. Куприна и доктора сельскохозяйственных наук Л.Р. Мукиной. В пределах производственных посевов были выделены реперные участки площадью 500 м2. С каждого отбирались образцы из слоев 0–5 и 5–20 см методом змейки. Объем выборки составил 15 индивидуальных проб. Схема опыта (способы обработки) представлена следующими вариантами: 1) отвальная (st); 2) минимальная; 3) нулевая.

Почвенный покров представлен сочетанием черноземов выщелоченных мало-, среднегумусных и многогумусных среднемощных глинистых пылевато-иловатых (гумус – 4,0–9,9 %; рН – 6,8– 6,9; ЕКО – 69–71 ммоль/100 г). В вегетационный сезон 2013 г. земельный массив, где применялась технология нулевой обработки, находился в условиях химического пара. В третьей декаде августа была посеяна озимая пшеница комбинированным агрегатом СС-6. Ее вегетационный период пришелся на 2014 г. Минимальная обработка почвы осуществлялась СКС-3,2 дисковыми горизонтальными сошниками и механическим высевом семян ярового рапса (2013 г.) и яровой пшеницы (2014 г.). В качестве основной обработки применялась зяблевая вспашка на глубину 20–22 см. Посев яровой пшеницы в 2013–2014 гг. проводился стерневой сеялкой СС–6.

Методы исследования. Химические и физико-химические показатели получены по общепринятым прописям современных методов [1]. Плотность сложения почвы определяли буровым методом и оценивали по шкале Н.А. Качинского [6]; твердость почвы – в полевых условиях с помощью ручного пенетрометра Wile soil на глубину до 25 см конусом с диаметром 1,27 см; влажность – термостатно-весовым методом. Статистический анализ данных проводился с использованием пакета программ MS Excel.

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании влияния основной обработки почвы на урожайность зерновых особое внимание следует уделять слою почвы ниже уровня заделки семян при посеве. В условиях нашего опыта семена зерновых заделывались на глубину 4–5 см. Соотношение влажности и плотности почвы влияет и на поглощение растениями минеральных элементов. В результате применения почвообрабатывающих орудий (или их комплекса) в почве формируется характерная этой обработке плотность пахотного слоя, которая, в свою очередь, обеспечивает максимальный урожай, при определенном режиме увлажнения [9]. Поэтому вспашка, обеспечивающая меньшую из рассматриваемых обработок плотность почвы, имеет бесспорное преимущество при избытке осадков, а при недостатке влаги переходит к обработкам, обеспечивающим более плотное сложение пахотного слоя.

Рассмотрим, как изучаемые способы обработки изменяли сложение почвы. Согласно оценочным шкалам [8, 12], плотность характеризовалась как незначительная. В условиях отвальной вспашки во все сроки наблюдений 2013 г. плотность сложения пахотного слоя не превышала границы 1 г/см3 и соответствовала уровню «вспушенной и рыхлой» (табл. 1).

Статистические параметры плотности сложения в вариантах опыта чернозема выщелоченного, n = 15 (2013 г.)

Таблица 1

|

Вариант |

Слой, см |

21.05 |

28.06 |

2.10 |

||||||

|

x ± ts x |

s |

V, % |

x ± ts x |

s |

V, % |

x ± ts x |

s |

V, % |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Отвальная |

0–5 |

0,68 ± 0,06 |

0,11 |

16 |

0,76* ± 0,06 |

0,10 |

14 |

0,83 ± 0,05 |

0,04 |

5 |

|

5–20 |

0,70 ± 0,05 |

0,08 |

11 |

0,86* ± 0,04 |

0,08 |

9 |

0,82 ± 0,04 |

0,04 |

5 |

|

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Минималь- |

0–5 |

0,87 ± 0,06 |

0,11 |

13 |

0,85 ± 0,09 |

0,15 |

17 |

0,78* ± 0,06 |

0,10 |

13 |

|

ная |

5–20 |

0,87 ± 0,06 |

0,11 |

13 |

0,95 ± 0,05 |

0,09 |

10 |

0,91* ± 0,06 |

0,10 |

11 |

|

Нулевая |

0–5 |

1,08* ± 0,07 |

0,13 |

12 |

1,07* ± 0,06 |

0,10 |

10 |

0,94* ± 0,06 |

0,10 |

11 |

|

5–20 |

1,20* ± 0,06 |

0,11 |

9 |

1,19* ± 0,07 |

0,12 |

10 |

1,17* ± 0,04 |

0,07 |

6 |

*Здесь и далее: различия достоверны между слоями и сроками наблюдений.

Полученные данные свидетельствуют о пониженных величинах показателя и согласуются с рядом исследователей почв Сибирского региона [2, 4, 7, 14]. Рыхлое сложение почв земледельческой части Красноярского края авторы связывают с длительным пребыванием их в мерзлом состоянии, растрескиванием в результате периодического иссушения летом и возрастания пористости. Материалы исследований [3] также свидетельствуют о существенных непроизводительных потерях влаги на физическое испарение при плотности почвы ниже оптимальной. Однако эти характеристики были получены для почв, обрабатываемых классическим отвальным способом.

Замена отвальной обработки поверхностным рыхлением дисковыми сошниками сопровождалась существенным увеличением плотности обоих исследуемых слоев в весенне-летнее время 2013 г. (см. табл. 1). К концу вегетационного сезона происходило достоверное снижение плотности от 0,88 до 0,78 г/см3. Вероятно, одним из факторов, оказавших влияние на формирование рыхлого сложения, явилось воздействие стержневой корневой системы ярового рапса и сформировавшегося мульчирующего слоя из растительного материала полевых культур прошлых лет.

Отказ от механической обработки почвы обнаружил превышение уровня ее уплотнения в сравнении с отвальной и минимальной обработкой, но все же она находилась в пределах оптимума. Интересно отметить, наибольшие изменения коснулись только верхней 0–5 см части корнеобитаемого слоя: от летнего периода к осени происходило достоверное снижение плотности. В слое 5– 20 см ее параметры оставались статистически равнозначными (табл. 2). Очевидно, что сохранение растительных остатков предшествующих полевых культур на поверхности почвы, активизируя накопление молодых органических веществ, увеличивает устойчивость к деформациям и улучшает макропористость почвы.

По мнению А.А. Конищева [9], сразу после обработки почва имеет агрофизические характеристики, благоприятные для развития растений. При этом она выведена из своего равновесного состояния и, как правило, ее плотность ниже равновесной. В дальнейшем, по мнению автора, происходит быстрая усадка почвы, скорость которой определяется количеством и интенсивностью выпадающих осадков, водопроницаемостью.

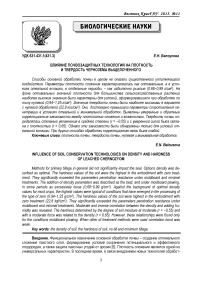

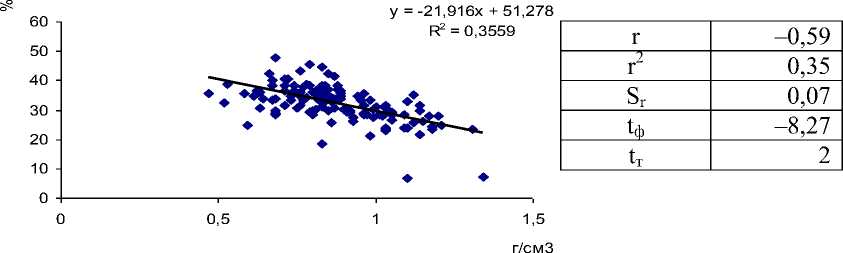

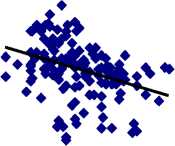

Нашими наблюдениями было установлено, что уровень увлажнения существенно влиял на внутрисезонную динамику плотности почвы (см. табл. 2). Данные рисунков 1, 2 иллюстрируют сильную обратную ее зависимость от уровня увлажнения в вегетационный сезон 2013 г.

Рис. 1. Зависимость между влажностью почвы и плотностью сложения в слое 0-5 см (п = 126), 2013 г.

Рис. 2. Зависимость между влажностью почвы и плотностью сложения в слое 5–20 см (n = 123), 2013 г.

На протяжении вегетационного сезона 2014 г. значения плотности сложения в условиях отвальной вспашки не превышали уровня первой градации шкалы Н.А. Качинского, однако несколько превосходили параметры предыдущего года (см. табл. 2). Таким образом, традиционный способ обработки почвы создавал излишне рыхлое ее сложение, что, согласно принципам агрофизики, приводит к слабому контакту семени с почвой, непродуктивной диффузной потере влаги, усилению минерализационных процессов органического вещества и повреждению корневых систем полевых культур при оседании.

Применение поверхностного рыхления обнаружило существенное понижение плотности в слое 0–5 см от середины лета к осени. С глубиной значимых изменений не отмечалось, а уровень плотности варьировал в интервале 1,01–1,06 г/см3, существенно превышая верхний слой. По-видимому, более высокие параметры влажности верхней части почвы в сравнении с подсеменным слоем обусловливали формирование рыхлого «одеяла», представленного комочками размером 2–1 и 3–2 мм. Отмеченное обусловлено процессом разуплотнения в результате «набухания-усадки» при увлажнении и высыхании – явлений, которые многократно повторяются в природе и связаны с сезонными изменениями влажности. В наибольшей степени это проявляется в условиях наименьшего механического воздействия почвообрабатывающих орудий на почву.

Таблица 2

Статистические параметры плотности сложения в вариантах опыта чернозема выщелоченного, n = 15 (2014 г.)

|

Вариант |

Слой, см |

25.06 |

28.07 |

18.09 |

||||||

|

x ± ts x |

s |

V, % |

x ± ts x |

s |

V, % |

x ± ts x |

s |

V, % |

||

|

Отвальная |

0–5 |

0,94 ± 0,07 |

0,13 |

14 |

0,77* ± 0,07 |

0,13 |

17 |

0,91 ± 0,08 |

0,14 |

15 |

|

5–20 |

0,99 ± 0,05 |

0,10 |

10 |

0,89* ± 0,06 |

0,11 |

12 |

0,94 ± 0,04 |

0,07 |

8 |

|

|

Минимальная |

0–5 |

1,03 ± 0,06 |

0,11 |

11 |

0,82* ± 0,06 |

0,12 |

15 |

0,88* ± 0,06 |

0,11 |

13 |

|

5–20 |

1,03 ± 0,08 |

0,14 |

14 |

1,06* ± 0,06 |

0,12 |

11 |

1,01* ± 0,05 |

0,09 |

10 |

|

|

Нулевая |

0–5 |

1,07 ± 0,08 |

0,15 |

14 |

0,98* ± 0,04 |

0,07 |

8 |

1,07* ± 0,05 |

0,09 |

9 |

|

5–20 |

1,09 ± 0,07 |

0,13 |

11 |

1,15* ± 0,07 |

0,12 |

6 |

1,25* ± 0,08 |

0,14 |

11 |

|

Так, максимальная величина плотности была достигнута почвой в слое 5–20 см в конце жизненного цикла озимой пшеницы при отсутствии механической обработки (см. табл. 2) и соответствовала уровню «плотной». Тогда как в верхнем 0–5 см слое проявляется «биологическое саморых-ление» – результат аккумуляции на поверхности почвы слоя мульчи вместе с ходами отмерших корневых систем культур. По мнению В.В. Медведева [10], незначительная дифференциация па- хотного слоя по плотности может замедлять непроизводительное испарение влаги и способствовать активизации естественных процессов почвообразования.

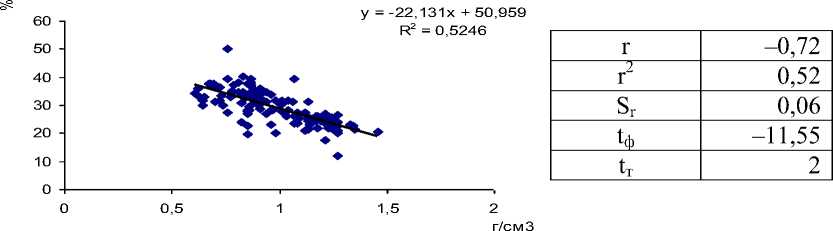

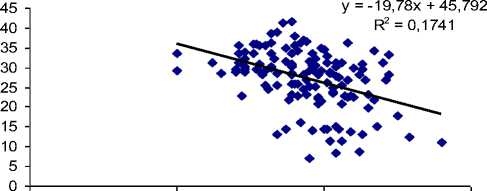

Наблюдение за динамикой плотности сложения в течение вегетационного сезона 2014 г.

выявило снижение ее зависимости от степени увлажнения (рис. 3, 4).

0 0,5 1 1,5

г/см3

Рис. 3. Зависимость влажности почвы и плотности в слое 0-5 см (п = 135), 2014 г.

|

r |

–0,41 |

|

r2 |

0,17 |

|

S r |

0,07 |

|

t ф |

–5,29 |

|

t т |

2,00 |

О'"

y = -13,522x + 40,443 R2 = 0,1278

|

r |

–0,35 |

|

r2 |

0,12 |

|

S r |

0,08 |

|

t ф |

–4,41 |

|

t т |

2,00 |

0,5 1 1,5 2

г/см3

Рис. 4. Зависимость между влажностью почвы и плотностью сложения в слое 5-20 см (п = 123), 2014 г.

Таким образом, оцениваемые способы воздействия на почву в целом не оказывали уплотняющего влияния до критических значений. Параметры плотности характеризовались как оптимальные, а в варианте с отвальной вспашкой, в отдельные периоды, – как избыточно рыхлые (вспушенные). При использовании почвозащитных технологий наблюдалась тенденция к дифференциации изучаемых слоев корнеобитаемой толщи по плотности сложения.

Твердость является интегральным показателем физического состояния и указывает на меру прочности почвы против разрушающего механического воздействия внешних сил: корней растений, почвообрабатывающих орудий, капель дождя. Она находится в функциональной зависимости от гранулометрического состава, структуры, плотности и влажности почвы [11].

Данные по твердости почвы, полученные на вариантах опыта, в целом подтверждают результаты исследований плотности сложения. Наблюдениями выявлены следующие статистические параметры твердости (табл. 3). При «нулевом» способе обработки твердость почвы соответствовала твердоватому типу, а при минимальной и отвальной – рыхловатой. Эта разница между вариантами была также статистически достоверна (t ф > t т ).

Таблица 3

|

Статистический параметр |

Способ обработки |

||

|

Нулевая |

Минимальная |

Отвальная |

|

|

x |

22,8* |

15,3 |

16,5 |

|

s |

3,4 |

2,8 |

5,0 |

|

s x |

0,4 |

0,4 |

0,6 |

|

V, % |

14,9 |

18,3 |

30,0 |

* Разница достоверна.

Диагностические и статистические параметры твердости чернозема выщелоченного (июль 2013 г.), кгс/см2

Параметры изменчивости характеризовали на нулевом и минимальном фоне уровень варьирования показателя как «средний», а при отвальной обработке – «высокий». По мнению исследователей [11], такие значения гарантируют наличие пространственной неоднородности, а, следовательно, необходимость проведения парцеллизации полей с целью последующего внедрения разных способов обработки (при использовании элементов точного земледелия). С целью поиска факторов, оказывающих влияние на состояние почвенной массы, был проведен анализ корреляционных зависимостей твердости почвы от плотности сложения. Он выявил слабые связи в условиях почвозащитных обработок, а на отвальной вспашке – среднюю (r = 0,64). Вероятно, традиционная обработка с оборотом пласта в большей степени дифференцирует пахотный слой и вызывает формирование микрозональности агрофизических параметров. Аналогичный характер зависимости в вариантах был обнаружен и с влажностью почвы. Так, при нулевой и минимальной обработке корреляция практически отсутствовала, а на фоне отвальной – связь была отрицательной и умеренной (r = –0,55). Обнаруженное согласуется с мнением Б.И. Потапова [13], когда при подсушивании почвы в тонких порах (характерных для почв, подвергающихся воздействию почвозащитных технологий) под действием капиллярных сил происходит сближение частиц и агрегатов по площадкам контактов.

Выводы

-

1. Оцениваемые способы основной обработки почвы не оказали существенного уплотняющего воздействия на плотность почвы. Ее параметры характеризовались как оптимальные, а в условиях отвальной вспашки, в отдельные периоды – как избыточно рыхлые.

-

2. На фоне оптимальных значений плотности для большинства сельскохозяйственных растений наиболее высокие значения были характерны для условий, сформировавшихся при обработке по типу нулевой. Они достоверно отличались от параметров почвы в вариантах с отвальной и минимальной обработками.

-

3. Значения твердости почвы были наиболее высокими в варианте с нулевой обработкой. Они достоверно превышали параметры сопротивления пенетрации в условиях отвальной и минимальной обработок.

-

4. Выявлены умеренные и обратные корреляционные зависимости между плотностью сложения и влажностью. Твердость почвы определялась степенью увлажнения в средней степени (r = –0,55) и с умеренной силой была связана с плотностью (r = 0,65). Однако эти зависимости были обнаружены только для условий отвальной вспашки. При других способах обработки корреляционная связь была слабой.

-

3. Берзин А.М., Таскина В.М. Влияние обработки и севооборотов на плотность и структурность

почв // Агрофизическая характеристика почв степной и сухостепной зон азиатской части СССР. – М.: Колос, 1982. – С. 93–98.

-

4. Бугаков П.С., Горбачева С.М., Чупрова В.В. Почвы Красноярского края. – Красноярск, 1981.

-

5. Буянкин Н.И., Слесарев В.Н., Краснощеков А.Г . Ключевые показатели минимализации обра

ботки почвы // Земледелие. – 2004. – № 4. – С. 14–15.

-

6. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв: учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1986. – 416 с.

-

7. Вередченко Ю.П. Агрофизическая характеристика почв центральной части Красноярского края. – М.: Наука, 1961.

-

8. Качинский Н.А. Физика почвы. Ч. 1. – М.: Высш. шк., 1965. – 324 с.

-

9. Конищев А.А. Обработка почвы: вчера, сегодня, завтра. – Иваново, 2013. – 125 с.

-

10. Медведев В.В. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты). – Харьков: 13 типография, 2004. – 244 с.

-

11. Медведев В.В. Твердость почв. – Харьков: Городская типография, 2009. – 152 с.

-

12. Наумов С.А. Оптимальная плотность серой лесной почвы для полевых культур и роль механической обработки в ее регулировании // Теоретические основы обработки почвы. – М.: Гид-рометеоиздат, 1969.

-

13. Потапов Б.И. О влиянии влажности и уплотнения почв на предельное сопротивление их сдвигу // Почвоведение. – 1966. – № 4. – С. 30–32.

-

14. Чупрова В.В., Ерохина Н.Л. База данных по плотности сложения почв земледельческой территории Красноярского края // Вестн. КрасГАУ. – 1999. – № 5. – С. 84–92.

Список литературы Влияние почвозащитных технологий на плотность и твердость чернозема выщелоченного

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. -М.: Изд-во МГУ, 1970. -487 с.

- Белоусов A.A., Белоусова Е.Н. Влияние внутрипольной неоднородности почвенного плодородия на выбор элементов методики полевого опыта//Вестн. КрасГАУ. -2013. -№ 6. -С. 55-62.

- Берзин А.М., Таскина В.М. Влияние обработки и севооборотов на плотность и структурность почв//Агрофизическая характеристика почв степной и сухостепной зон азиатской части СССР. -М.: Колос, 1982. -С. 93-98.

- Бугаков П.С., Горбачева С.М., Чупрова В.В. Почвы Красноярского края. -Красноярск, 1981.

- Буянкин Н.И., Слесарев В.Н., Краснощеков А.Г. Ключевые показатели минимализации обработки почвы//Земледелие. -2004. -№ 4. -С. 14-15.

- Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв: учеб. пособие. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Агропромиздат, 1986. -416 с.

- Вередченко Ю.П. Агрофизическая характеристика почв центральной части Красноярского края. -М.: Наука, 1961.

- Качинский Н.А. Физика почвы. Ч. 1. -М.: Высш. шк., 1965. -324 с.

- Конищев А.А. Обработка почвы: вчера, сегодня, завтра. -Иваново, 2013. -125 с.

- Медведев В.В. Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты). -Харьков: 13 типография, 2004. -244 с.

- Медведев В.В. Твердость почв. -Харьков: Городская типография, 2009. -152 с.

- Наумов С.А. Оптимальная плотность серой лесной почвы для полевых культур и роль механической обработки в ее регулировании//Теоретические основы обработки почвы. -М.: Гидрометеоиздат, 1969.

- Потапов Б.И. О влиянии влажности и уплотнения почв на предельное сопротивление их сдвигу//Почвоведение. -1966. -№ 4. -С. 30-32.

- Чупрова В.В., Ерохина Н.Л. База данных по плотности сложения почв земледельческой территории Красноярского края//Вестн. КрасГАУ. -1999. -№ 5. -С. 84-92.