Влияние пола, возраста и типа зрительно-мануальной ассиметрии на зрительную иллюзию деления объекта пополам

Автор: Шарафутдинова Рената Хамитовна, Медведев Леонид Нестерович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Статья в выпуске: 2 (5), 2007 года.

Бесплатный доступ

Выявлен характер влияния пола, возраста, зрительной и мануальной асимметрии на величину зрительного искажения вертикально-горизонтальной фигуры.

Зрительно-мануальная ассиметрия, зрительное искажение вертикально-горизонтальной фигуры

Короткий адрес: https://sciup.org/144152874

IDR: 144152874

Текст научной статьи Влияние пола, возраста и типа зрительно-мануальной ассиметрии на зрительную иллюзию деления объекта пополам

Известно, что некоторые простые геометрические фигуры зрительно воспринимаются искаженно, в виде так называемых «зрительных иллюзий». Исследование механизма их возникновения сталкивается с рядом трудностей методического и принципиального характера. Поэтому в литературе до сих пор имеются противоречивые и относительно немногочисленные данные даже о связи между зрительным искажением и физиологическим статусом. Достаточно тщательно эта связь была изучена только для фигуры Поггендорфа в модификации Джастроу [Медведев. Шошина 2004, 2005]. Было показано, что величина искажения закономерно зависит от пола, возраста и типа зрительно-мануальной асимметрии. Очевидно, что знание роли физиологического статуса для возникновения зрительных иллюзий от других простых геометрических фигур может дать необходимую информацию для понимания фундаментальных психофизиологических причин формирования искаженного зрительного восприятия.

Объект и методы исследования

В качестве простой геометрической фигуры, воспринимаемой зрительно искаженно, служила вертикально-горизонтальная фигура, вызывающая иллюзию деления линии пополам [Артамонов 1969; Толанский 1967]. Данная фигура представляет собой горизонтальный отрезок прямой, к которому точно по центру примыкает строго вертикально другой отрезок прямой. При зрительном восприятии такой фигуры с одинаковыми по длине вертикальным и горизонтальным отрезками возникает ощущение, что вертикальный отрезок превосходит по длине горизонтальный. Процедура количественного определения величины искажения заключалась в следующем. На монитор компьютера (15") выводилось изображение тестовой фигуры белого цвета на черном фоне. Длина горизонтального отрезка была постоянной и составляла 6 см. Начальная длина вертикального отрезка составляла 50 % длины горизонтального отрезка и по желанию обследуемого могла изменяться экспериментатором в большую сторону с шагом 0,1 см. Эксперимент заканчивался, когда у испытуемого возникало субъективное ощущение равенства длин отрезков. Рассматривание тестовой фигуры проводилось монокулярно. Время предъявления стимула не ограничивалось и составляло в среднем около 5 с. Было обследовано 248 практически здоровых че-

-

ловек четырех возрастных групп: 7-8 лет- 50 человек (26 мальчиков), 9—10 лет- 55 человек (29 мальчиков), 11-13 лет— 40 человек (20 мальчиков), 18-21 год - 103 человека (25 мужчин).

Определение типа зрительно-мануальной асимметрии производилось стандартно [Брагина, Доброхотова 1981]. Статистическое сравнение средних величин производилось с помощью t-критерия.

Результаты и обсуждение

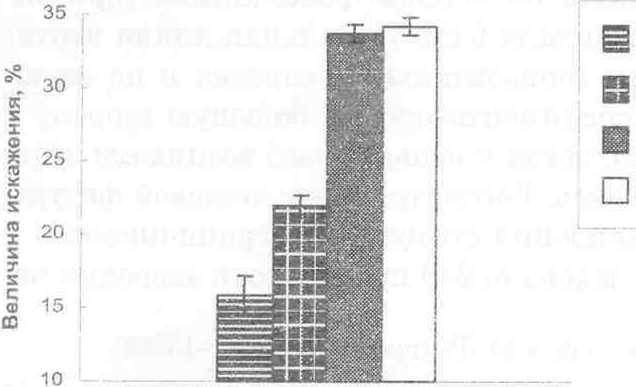

Установлено, что у лиц женского пола в возрастной группе 18-21 год недооценка длины вертикального отрезка составляла в среднем 21,9±0,8 %, а у лиц мужского пола она быта существенно меньшей и составляла 15,8±1,3 % (р < 0,01; рис.). В связи с этим обращает внимание то обстоятельство, что около 15 % женщин испытывали серьезные затруднения при выполнении задания, это выражалось в том, что в процессе эксперимента они в какой-то момент времени сравнивали вертикальный отрезок только с одной из половин горизонтального. Поэтому процедуру тестирования для этих лиц приходилось повторять. При этом все без исключения мужчины затруднений при тестировании не испытывали, выполняя задание с первого предъявления.

Мануальная асимметрия оказывала заметное влияние на величину искажения тестовой фигуры. Это проявилось в том, что как у мужчин, так и у женщин с правой ведущей рукой величина искажения была меньшей, чем у испытуемых с левой ведущей рукой (р < 0,01). При этом тип зрительной асимметрии не оказывал существенного влияния на величину искажения тестовой фигуры у испытуемых обоих полов.

Было установлено, что в младших возрастных группах недооценка длины вертикального отрезка как у мальчиков, так и у девочек, была значительно больше, чем у взрослых испытуемых. Вместе с тем между группами 7-8, 9-10 и 11-13 лет различия для мальчиков и для девочек отсутствовали, поэтому данные возрастные группы анализировались как единая группа. В среднем ошибка в объединенной группе составила 34,1±0,6 % у девочек и 33,7±0,6 % у мальчиков (рис.). Мануальная и зрительная асимметрия оказывала влияние на величину искажения только у девочек. У девочек с левым ведущим глазом искажение проявлялось в большей степени, чем у девочек с правым ведущим глазом (р < 0,01). Однако девочки с левой ведущей рукой проявляли тенденцию к большей точности оценки величины тестовой фигуры, чем девочки-правши (0,05 < р <

0,1).

мужчины женщины мальчики девочки

Рис. Влияние пола и возраста на величину искажения вертикально-горизонтальной фигуры

Таким образом, связь между величиной искажения и физиологическим статусом у лиц разного возраста носит диаметрально противоположный характер. Если в старшей возрастной группе между мужчинами и женщинами наблюдались существенные различия в величинах искажения, то в младшей возрастной группе подобные различия отсутствовали. Кроме того, тип зрительной асимметрии не оказывал существенного влияния на величину искажения тестовой фигуры у взрослых испытуемых обоих полов в отличие от детей. В то же время мануальная асимметрия оказывала влияние на величину искажения как у взрослых, так и у детей. Однако в старшей возрастной группе большей точностью в оценке тестовой фигуры обладали испытуемые обоих полов с правой ведущей рукой, а в младшей — только девочки с левой ведущей рукой. В целом полученные нами данные о меньшем зрительном искажении у лиц мужского пола при восприятии вертикально-горизонтальной фигуры совпадают с результатами исследования фигуры Поггендорфа [Медведев, Шошина 2004, 2005; Beckett 1990; Declerck, De Brabander 2002]. Возможно, что преимущество мужчин в точности восприятия плоских простых геометрических фигур объясняется более выраженной межполушарной асимметрией. В связи с этим обращает на себя внимание то обстоятельство, что при решении зрительно-пространственных задач у мужчин доминирует правое полушарие, дающее, как известно, более точную оценку ориентации и пространственного расположения элементов объекта [Declerck, De Brabander 2002; Кимура 1992].

В целом в младшей возрастной группе ошибка в оценке длины отрезков была значительно больше, чем у взрослых испытуемых, что не совпадает с известными данными об отсутствии различий между представителями разного возраста для той же самой вертикально-горизонтальной фигуры [Рожкова и др., 2005]. На данном этапе наших исследований не представляется возможным объяснить такое несовпадение результатов, полученных для одной и той же фигуры. Вместе с тем, судя по известным нам данным для других фигур, таких как фигуры Геринга, Мюллера-Лайера, Поггендорфа, взрослые половозрелые испытуемые всегда дают более точную оценку, чем дети и подростки [Медведев, Шошина 2004, 2005; Рожкова и др. 2005].

Можно предположить, что отсутствие различий в точности оценки вертикально-горизонтальной фигуры между мальчиками и девочками младшего возраста, а также существенное преимущество взрослых обоих полов в точности оценки тестовой фигуры объясняются постепенным созреванием областей коры головного мозга, участвующих в процессе зрительного восприятия. Кроме того, у взрослых испытуемых мужского пола межполушарная асимметрия выражена в большей степени, чем у детей [Толстова 1999; Фарбер. 1999]. Однако данные, касающиеся влияния зрительно-мануальной асимметрии на величину искажения вертикально-горизонтальной фигуры, противоречивы и не позволяют утверждать, что различия в точности оценки возникают на межполушарном уровне. Кроме того, геометрические особенности объекта, возможно, способны оказывать большее влияние на искажение, чем физиологический статус.