Влияние полезащитных лесных насаждений на микроклимат агроландшафта в сухостепной зоне каштановых почв

Автор: Поташкина Ю.Н., Иванцова Е.А.

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Статья в выпуске: 2 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязей микроклиматических показателей и расстояния от лесной полосы. Полевые исследования проводились в сухостепной зоне каштановых почв в течение 2020-2021 гг. в летний, осенний и зимний периоды. Объект исследования - сорокалетняя полезащитная лесная полоса ажурной конструкции ОПХ «Качалинское» смешанного породного состава из вяза мелколистного (Ulmus parvifolia J.) и смородины золотистой (Ribes aureum P.) по краям полосы. В ходе проведения анализа выявлены различные степени зависимости исследуемых факторов друг от друга. Анализ корреляционных связей обнаружил положительную зависимость (по шкале Чеддока) между расстоянием от лесной полосы и скоростью ветра (r = 0,94-0,96), влажностью (r = 0,83-0,86) и температурой воздуха (r = 0,80-0,89). Средняя и сильная корреляционная взаимосвязь микроклиматических показателей и расстояния от лесной полосы отмечается у части измерений для влажности и температуры почвы. Полученные регрессионные модели и коэффициенты детерминации указывают на близость математической модели к эмпирическим наблюдениям.

Полезащитные лесные полосы, микроклиматические показатели, корреляция, регрессионный анализ, статистическая обработка, сухостепная зона каштановых почв

Короткий адрес: https://sciup.org/149144569

IDR: 149144569 | УДК: 631.6 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2023.2.1

Текст научной статьи Влияние полезащитных лесных насаждений на микроклимат агроландшафта в сухостепной зоне каштановых почв

DOI:

Пропорционально увеличению численности населения возрастает фактор антропогенного воздействия на окружающую природную среду. Возросшее антропогенное вмешательство в устойчивость экосистем способствует активизации различного рода экологических проблем, таких как сокращение биоразнообразия, изменение климата, сокращение площади лесов и др. Сложившийся экологический кризис и негативная агроэкологическая обстановка стали последствиями интенсификации растениеводческой отрасли.

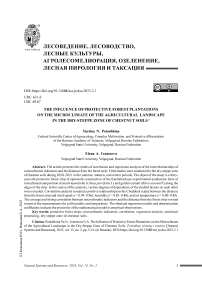

Одним из способов стабилизации экологической обстановки и сохранения окружающей природной среды является защитное лесоразведение, которое представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на создание, выращивание и использование насаждений для защиты сельскохозяйственных угодий, почвенных ресурсов, каналов, водоемов и техногенного воздействия промышленного сектора [8; 10; 14; 19]. Особенно актуальным защитное лесоразведение является в аридных малолесных регионах, расположенных преимущественно на юге европейской части территории РФ. Структура защитного лесоразведения в разрезе Южного федерального округа представлена на рисунке 1.

Защитные лесные насаждения (ЗЛН) включают в себя в том числе и группу агролесомелиоративных насаждений, которые представлены линейными насаждениями различной функциональности (полезащитные – ветрорегулирующие, стокорегулирующие, лесные полосы на орошаемых землях и др.) [22].

Полезащитные лесные полосы (далее – ПЗЛП) трансформируют агроландшафт в аг-ролесоландшафт, параллельно формируя особый микроклимат прилегающей территории. О роли влияния ПЗЛП на микроклиматические показатели агроландшафтов отмечается во многих работах [1; 3; 5–7; 9–15; 21; 23]. В агролесомелиоративной науке зоной влияния ПЗЛП на скорость ветра принимается значение 25–30Н (Н-высота лесной полосы), для повышенного снегоотложения характерна зона 10–20Н [22]. Также стоит отметить, что зона влияния защитных лесных полос обуславливается их конструкцией [2; 4; 11], состоянием атмосферы, характером подстилающей поверхности, рельефом [22].

Помимо проведения полевых исследований крайне важным является и математикостатистического обработка полученных данных [16–18]. Наиболее применяемыми методами математической статистики является корреляционный и регрессионный анализы полученных экспериментальных исследований.

Корреляция характеризует взаимосвязи между двумя и более переменными, выраженные одним числом, отражает согласование изменения переменных. Регрессионный анализ представлен набором статистических методов по оценке отношений между переменными. Настоящая работа является продолжением проведенных ранее полевых исследований [15; 23] и посвящена статистической обработке экспериментально полученных данных.

Материалы и методы исследования

Исследования проводились в 2020–2021 гг. с целью определения роли влияния полезащитной лесной полосы на микроклиматические показатели прилегающего агроландшафта в летний, осенний и зимний периоды. Объектом исследования являлась сорокалетняя полезащитная лесная полоса ажурной конструкции смешанного породного состава из вяза мелколистного ( Ulmus parvifolia J.) и смородины золотистой ( Ribes aureum P.)

Рис. 1. Структура защитного лесоразведения в разрезе Южного федерального округа, тыс. га: А – требуется; Б – имеется; В – необходимо создать

Примечание. Составлено авторами по: [20].

по краям полосы в ОПХ «Качалинское» (рис. 2). Объект располагается в сухостепной зоне каштановых почв. Агрофон – пар чистый (стерня зерновых).

Измерения проводились три раза в сутки (утро, обед, вечер) по пяти климатическим параметрам: скорость ветрового потока, температура воздуха и почвы, влажность почвы и относительная влажность воздуха. Для скорости ветра, температуры и влажности воздуха показания фиксировались на двух высотах от земной поверхности (0,5 м и 1,5 м), температура почвы измерялась на поверхности. Показания фиксировались в лесной полосе и на расстоянии 3Н, 5Н, 8Н, 10Н, 15Н, 20Н, 25Н, 30Н для скорости ветра, относительной влажности воздуха, температуры воздуха и почвы. Влажность почвы определялась в лесной полосе и на расстоянии 1Н, 5Н, 10Н, 20Н, 30Н через каждые 10 см до глубины 50 см.

В основу текущей работы взяты данные за летний и осенний периоды в годы проведения исследования; в завершении следующего этапа работы выполнен корреляционно-регрессионный анализ зависимостей между расстоянием от лесной полосы и микроклиматическими показателями. Статистическая обработка производилась с использованием набора инструментов «Анализ данных» в программном обеспечении MS Excel.

Результаты и обсуждения

Анализ корреляционных связей выявил значительную положительную зависимость (по шкале Чеддока) (табл. 1) между расстоянием от лесной полосы и скоростью ветра. Так, для летнего сезона она составила r = 0,95 (лето 13:00; 0,5 м), r = 0,96 (лето 16:00; 0,5 м), в осенний период r = 0,94 (осень 16:00; 0,5 м). Значительная корреляционная связь выявлена между

Рис. 2. Схема опытного хозяйства «Качалинское» Волгоградской области

Таблица 1

Взаимосвязь микроклиматических параметров и расстояние от лесной полосы ( r )

Для определения связи между расстоянием от лесной полосы и влажностью почвы было взято среднее значение влажности в слое 0–50 см. Анализ корреляционной связи выявил среднюю корреляционную зависимость между расстоянием от лесной полосы и влажностью почвы ( r = 0,65) в летний период наблюдений, высокую ( r = 0,75) в осенний период наблюдений.

Для ряда наблюдений отмечается очень слабая корреляционная зависимость; также были отмечены и обратные зависимости. Такая ситуация, на наш взгляд, может быть обусловлена погрешностью измерений.

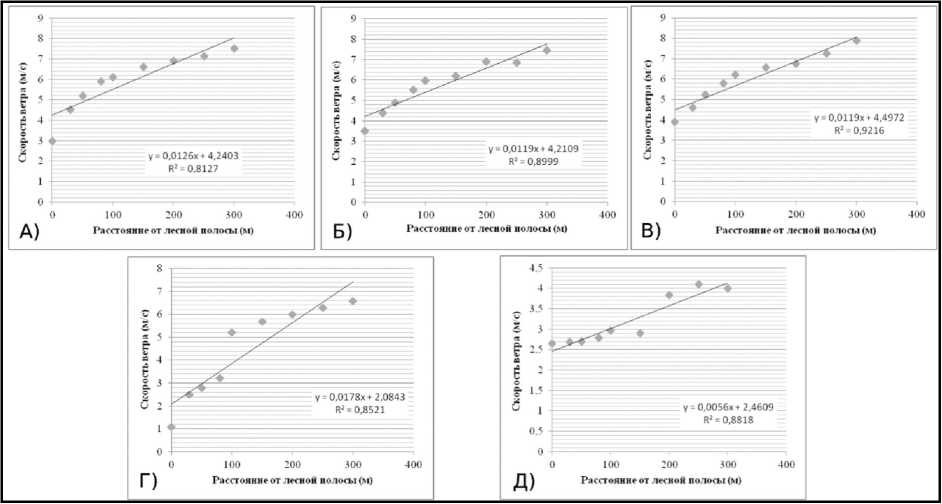

Для очень сильных корреляционных зависимостей также проведен регрессионный анализ. Регрессионный анализ сводится к выбору одномерной математической модели (регрессионного уравнения), адекватно и корректно описывающей отношение расчетных значений к фактическим. Регрессионный анализ был проведен для следующих взаимосвязей S от ЛП / V ветра: 1) r = 0,90 лето 10:00 (0,5 м); 2) r = 0,95 лето 13:00 (0,5 м); 3) r = 0,96 лето 13:00 (1,5 м); 4) r = 0,92 лето 16:00 (0,5 м); 5) r = 0,94 осень 16:00 (0,5 м). Диаграммы (рис. 3) построены в декартовой системе координат, где за ось OX принимается расстояния от лесной полосы (м), за ось OY скорость ветра (м/с).

В первом случае линейное уравнение регрессии имеет вид y = 0,0126 x + 4,2403. Коэффициент регрессии b = 0,0126 показывает среднее изменение результативного показателя (м/с) с повышением или понижением величины фактора х (м). В этом случае с увеличением на 1 единицу y повышается в среднем на 0,0126.

Рис. 3. Регрессионные связи скорости ветрового потока с расстоянием от лесной полосы:

А – r = 0,90 лето 10:00 (0,5 м); Б – r = 0,95 лето 13:00 (0,5 м); В – r = 0,96 лето 13:00 (1,5 м);

Г – r = 0,92 лето 16:00 (0,5 м); Д – r = 0,94 осень 16:00 (0,5 м)

Коэффициент a = 4,2403 формально показывает прогнозируемый уровень у, но только в том случае, если х = 0 находится близко с выборочными значениями. Но если х = 0 находится далеко от выборочных значений х , то буквальная интерпретация может привести к неверным результатам, и даже если линия регрессии довольно точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гарантий, что также будет при экстраполяции влево или вправо.

Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b , если b > 0 прямая связь, b < 0 обратная. В данном случае коэффициент регрессии составляет 0,0126 – связь прямая. Также был рассчитан квадрат множественного коэффициента корреляции (коэффициент детерминации) R 2, отражающий долю вариации результативного признака, объясненную вариацией факторного признака. В данном случае R 2 = 0,8127 означает, что в 81,27 % изменения х приводят к изменению y . Точность подбора уравнения высокая, остальные 18,73 % изменения у объясняются факторами, не учтенными в модели (а также ошибками спецификации).

Значимость регрессионной модели определяется при помощи F-критерия Фишера, расчетное значение которого находится как отношение дисперсии исходного ряда наблюдений изучаемого показателя и несмещенной оценки дисперсии остаточной последовательности для данной модели. Полученное значение критерия F сравнивается с табличным значением Fтабл при уровне значимости α = 0,05. Если соблюдается условие F > Fтабл, то делается вывод об адекватности описания уравнением рассматриваемой взаимосвязи. Табличное значение критерия со степенями свободы k1 = 1 и k2 = 7, Fтабл = 5,59. Расчетное значение F = 30,37; поскольку фактическое значение F > Fтабл, то коэффициент детерминации статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии статистически надежна).

Для проверки качества уравнения регрессии используется ошибка абсолютной аппроксимации ( Ā ). Ошибка аппроксимации в пределах 5–7 % свидетельствует о хорошем подборе уравнения регрессии к исходным данным. Для данного варианта в среднем расчетные значение отклоняются от фактических на 10,31 %. Так как значения ошибки аппроксимации более, чем 7 %, то данное уравнение не желательно использовать в качестве регрессии. Аналогичный расчет для других очень сильных корреляционных связей представлен в таблице 2.

Анализ полученных данных показал, что все пять значений F -критерия Фишера больше табличных F табл. Это позволяет делать вывод, что полученные регрессионные уравнения достоверны и адекватны. Из пяти полученных регрессионных моделей три модели имеют ошибку аппроксимации ( В ) в пределах 5–7 %, что свидетельствует о хорошем подборе уравнений.

Заключение

Согласно ранее полученным эмпирическим путем данным установлено, что наибольшее влияние лесная полоса оказывает на скорость ветрового потока. Корреляционно-регрессионный анализ также выявил наибольшую взаимосвязь между S от ЛП / V ветра. Так, среднее значение составило r = 0,77. Полученные регрессионные модели и коэффициенты детерминации указывают на близость математической модели к эмпирическим наблюдениям.

Таблица 2

Оценки значимости и качества регрессионных уравнений

|

№ п/п |

Корреляционная взаимосвязь |

Линейное уравнение |

Вид связи |

R 2 |

F табл |

F |

Ā , % |

|

1 |

r = 0,90 лето 10:00 (0,5 м) |

y = 0,0126 x + 4,2403 |

Прямая |

0,8127 |

5,59 |

30,37 |

10,31 |

|

2 |

r = 0,95 лето 13:00 (0,5 м) |

y = 0,0119 x + 4,2109 |

Прямая |

0,8999 |

62,94 |

6,57 |

|

|

3 |

r = 0,95 лето 13:00 (1,5 м) |

y = 0,0119 x + 4,4972 |

Прямая |

0,9216 |

82,29 |

5,47 |

|

|

4 |

r = 0,92 лето 16:00 (0,5 м) |

y = 0,0178 х + 2,0843 |

Прямая |

0,8521 |

40,31 |

19,37 |

|

|

5 |

r = 0,94 осень 16:00 (0,5 м) |

y = 0,00556 x + 2,4609 |

Прямая |

0,8818 |

52,22 |

5,1 |

Наименьшее значение R 2 = 0,8127, наибольшее R 2=0,9216. С учетом того, что под достоверностью данных в статистике понимается степень приближения соответствия данных тому, что есть, можно сделать вывод о достоверности данных по скорости ветрового потока. Полученный результат подтверждает, что одна из ключевых функций защитных лесных насаждений – ветрозащитная. Средняя и сильная корреляционная взаимосвязь микроклиматических показателей и расстояния от лесной полосы отмечается также у части измерений для влажности и температуры почвы.

Список литературы Влияние полезащитных лесных насаждений на микроклимат агроландшафта в сухостепной зоне каштановых почв

- Агроэкологические условия возделывания озимой пшеницы под защитой лесных полос / А. Н. Сарычев, Д. Е. Михальков, А. В. Вдовенко, О. М. Воробьева // Аграрный вестник Урала. -2021. - №№ 1 (204). - С. 11-20. - DOI: https://doi.org/ 10.32417/1997-4868-2021-204-01-11-20

- Балакай, Н. И. Функциональное назначение защитных лесных насаждений, их размещение и конструкции / Н. И. Балакай // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. - 2016. - № 2 (62). - С. 63-69.

- Васильев, Ю. И. Математическое моделирование многолетнего варьирования урожайности озимой пшеницы на открытом и облесенном пространстве / Ю. И. Васильев, С. Ю. Турко, Н. Н. Овечко // Российская сельскохозяйственная наука. - 2016. - №> 1. - С. 38-41.

- Верин, А. Ю. Экологическое состояние почвы в системе «почва - лесные насаждения» / А. Ю. Верин, И. Ф. Медведев // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. - 2020. - Т. 20, № 2. -С. 226-231. - DOI: https://doi.org/ 10.18500/18169775-2020-20-2-226-231

- Влияние лесной полосы на формирование экологических факторов агроландшафта / А. Ю. Верин [и др.] // Аграрный научный журнал. - 2018. -№ 12. - C. 12-15.

- Волошенкова, Т. В. Динамика ветрового режима в лесомелиорированных агроландшафтах / Т. В. Волошенкова // Мировые научно-технологические тенденции социально-экономического развития АПК и сельских территорий: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию окончания Сталинградской битвы, Волгоград, 31 янв. - 2 февр. 2018 г. - Волгоград: Изд-во ВолГАу 2018. - С. 336-342.

- Иванцова, Е. А. Агроэкологическое значение защитных лесных насаждений в Нижнем Поволжье / Е. А. Иванцова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11, Естественные науки. - 2014. - № 4 (10). - С. 40-47. - DOI: http://dx.doi.Org/10.15688/jvolsu11.2014.4.5

- Иванцова, Е. А. Влияние лесных полос на численность и распределение энтомофауны / Е. А. Иванцова // Известия Нижневолжского агроуниверситетс-кого комплекса. Наука и высшее профессиональное образование. -2006. - № 4 (4). - С. 46-50.

- Иванцова, Е. А. Снижение негативного воздействия на агроценозы путем управления примыкающими природно-антропогенными системами / Е. А. Иванцова, Н. В. Онистратенко, А. В. ХХолоденко, А. А. Тихонова, В. В. Новочадов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. - 2017. - Т. 19, № 4 (41). - С. 138146. - DOI: https://doi.Org/10.15688/jvolsu3.2017.4.15

- Иванцова, Е. А. Устойчивое развитие агро-экосистем / Е. А. Иванцова, А. А. Матвеева, Ю. С. По-ловинкина // Антропогенная трансформация геопространства: история и современность: материалы Всерос. науч.-практ. конф. - Волгоград: Изд-во ВолГУ 2014. - С. 27-30.

- Иващенко, Н. Н. Влияние лесных полос различных конструкций на ветровой поток и снегорас-пределение / Н. Н. Иващенко // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. -2013. - № 3 (41). - С. 16-19.

- Кошелев, А. В. Влияние лесных полос на физико-химические показатели в зоне каштановых почв Волгоградской области / А. В. Кошелев // Научно-агрономический журнал. - 2017. - № 2 (101). -С. 36-38.

- Мелиоративная роль лесной полосы в формировании урожайности озимой пшеницы в засушливой зоне Ставропольского края / Л. В. Тру-бачева [и др.] // Вестник АПК Ставрополья. - 2018. -№ 2 (30). - С. 179-182. - DOI: https://doi.org/ 10.31279/ 2222-9345-2018-7-30-179-182

- Новочадов, В. В. Дистанционные исследования и картографирование состояния антропогеннотрансформированных территорий Юга России / В. В. Новочадов, А. С. Рулев, В. Г. Юферев, Е. А. Иван-цова // Известия Нижневолжского агроуниверситетс-кого комплекса. Наука и высшее профессиональное образование. - 2019. - № 1 (53). - С. 151-158.

- Поташкина, Ю. Н. Влияние полезащитных лесных полос ажурной конструкции на характер снегораспределения / Ю. Н. Поташкина, Е. А. Иван-цова // Природные системы и ресурсы. - 2021. -Т. 11, № 4. - С. 31-36. - DOI: https://doi.oig/ 10.15688/ nsr.jvolsu.2021.4.3

- Салугин, А. Н. Аналитическое моделирование деградации аридных пастбищ / А. Н. Салу-гин, М. В. Власенко // Известия Нижневолжского аг-роуниверситетского комплекса. Наука и высшее профессиональное образование. - 2021. - № 3 (63). -С. 366-376. - DOI: https://doi.org/ 10.32786/2071-94852021-03-38

- Салугин, А. Н. О логистической аппроксимации динамики роста дерева / А. Н. Салугин // Известия Нижневолжского агроуниверситетско-го комплекса. Наука и высшее профессиональное образование. - 2019. - № 4 (56). - С. 262-271. - DOI: https://doi.org/ 10.32786/2071-9485-2019-04-31

- Салугин, А. Н. Стохастическое моделирование влияния защитных лесных насаждений. Распределение Коши / А. Н. Салугин, А. В. Кулик, А. И. Узолин // Российская сельскохозяйственная наука. - 2021. - № 3. - С. 7-10. - DOI: https://doi.org/ 10.31857/S2500262721030029

- Стратегия развития защитного лесоразведения в Волгоградской области на период до 2025 года / К. Н. Кулик [и др.]. - Волгоград: Федер. науч. центр агроэкологии, комплек. мелиораций и защит. лесоразведения РАН, 2017. - 39 с.

- Стратегия развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период до 2025 года / К. Н. Кулик [и др.]. - Перераб., доп. -Волгоград: Федер. науч. центр агроэкологии, ком-плек. мелиораций и защитного лесоразведения РАН, 2018. - 36 с.

- Танюкевич, В. В. Надземная фитомасса лесных полос, их влияние на ветровой режим и влагонакопление агроландшафтов / В. В. Танюке-вич // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 91. - С. 986-1003.

- Энциклопедия агролесомелиорации / Л. И. Абакумова [и др.]. - Волгоград: ВНИАЛ-МИ, 2004.- 675 с.

- Potashkina, Yu. N. Impact of Field-Protective Forest Belts on the Microclimate of Agroforest Landscape in the Zone of Chestnut Soils of the Volgograd Region / Yu. N. Potashkina, A. V. Koshelev // Forests. - 2022. - Vol. 13, № 11. - P. 1892. - DOI: https://doi.org/ 10.3390/f13111892