Влияние полифенольных соединений на рост и развитие растений озимой пшеницы

Автор: Коношина С.Н., Прудникова Е.Г.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Статья в выпуске: 5 (56), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ имеющихся библиографических данных по влиянию полифенольных соединений на рост и развитие высших растений. В статье рассмотрено влияние содержания фенольных соединений почвы и внесенных в нее полифенолов на прорастание и развитие высших растений. Максимальным стимулирующим эффектом обладали образцы с использованием чернозема, минимальным - контрольные образцы с использованием песка. Выявлено стимулирующее действие внесенных полифенолов на прорастание и развитие растений озимой пшеницы.

Фенольные соединения, пшеница, фитотоксичность почвы, ингибирующий и стимулирующий эффекты, полифенолоксидаза, чернозем, серая лесная почва

Короткий адрес: https://sciup.org/147124260

IDR: 147124260 | УДК: 633.11"324":631.524.825:631.811.98

Текст научной статьи Влияние полифенольных соединений на рост и развитие растений озимой пшеницы

Среди факторов, определяющих продуктивность фитоценозов, важную роль играют физиолого-биохимические явления. В современной науке большое внимание уделяется изучению взаимодействия между растениями. Между тем эффекты биологического взаимодействия могут проявляться и опосредованно, через почву. Почвенная среда богата разнообразными физиологически активными веществами, являющимися продуктами нормального метаболизма растений или разложения их тканей после отмирания. Благодаря этому почва обладает определённой физиолого-биохимической активностью [1], которая может иметь как фитоингибирующее, так и фитостимулирующее проявление.

Физиологически-активные вещества в почве представлены органическими соединениями различной химической природы. Это органические кислоты, алифатические альдегиды и кетоны, нафтохины, антрахиноны, простые фенолы, полифенолы, бензойная кислота и производные, алкалоиды и многие другие.

Некоторые исследователи связывают повышение фитотоксичности почвы с накоплением в почве фитотоксичных веществ фенольной природы [2].

В составе промежуточных продуктов разложения органических остатков в почве также присутствуют вещества фенольной природы, что в сумме определяет содержание фенолов в почве [3].

Фенольные соединения широко распространены в растительном мире и являются наиболее часто встречаемыми продуктами метаболизма растений. К настоящему времени описано более 3000 различных фенолов, и число их ежегодно увеличивается [4].

Спектр фенольных соединений отличается разнообразием даже в пределах одного вида растений: среди них могут присутствовать простые фенолы и хиноны, фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоны, флаваноны, катехины, лейкоантоцианы и пр. [5]

Эффекты фенольных соединений обнаруживаются на всех уровнях организации биосистем, от молекулярного до экосистемного. Фенольные соединения могут разобщать окислительное фосфорилирование, стимулировать деление клеток в культуре растительных тканей, подавлять прорастание семян [6]. Фенольные соединения участвуют в регуляции роста и развитии растений [7,8].

Исходя из выше сказанного была поставлена цель: выявить совместное влияние фенольных соединений почвы и образующихся в результате жизнедеятельности на онтогенез высших растений, а также возможность применения полифенолов высших растений для изменения энергии прорастания семян пшеницы Мироновская 808.

Объектом исследования были образцы чернозема, серой лесной, дероновоподзолистой почвы, семена сорта озимой пшеницы Мироновская 808.

Общее содержание фенолов [9] определяли колориметрически после прибавления реактива Фолина-Дениса к спиртовой вытяжке растения. Измерение оптической плотности проводили на КФК-2 (Россия). Количество фенольных соединений находили по калибровочной кривой, построенной по хлорогенной кислоте. Расчет проводили по формуле:

х = аVp·100/н, (1)

где х - количество фенольных соединений, мг/100г сырой массы;

-

а - содержание хлорогенной кислоты, определяемое по калибровочному графику, мг/см3;

-

V - объем спиртовой вытяжки, см3; р - степень разведения; н – масса навески, г .

Методом биопроб определялась условная концентрация аллелопатически активных веществ. Для этого семена биотеста (семена пшеницы сорта Мироновская 808) проращивали в растворе вытяжки из образцов, взятых для исследований. Водная почвенная вытяжка готовиться из расчета 1:4. Затем на дно чашки Петри укладывается бумажный фильтр. Повторность 10 кратная. В каждую чашку Петри помещается по 50 семян и 10мл почвенной вытяжки, контроль - дистиллированная вода. Чашки закрываются крышками, с фильтровальной бумагой и семена проращиваются при температуре +26...+28 0С.

Когда в контроле прорастет в среднем 50% семян, производится подсчёт количества всходов и высчитывается процент всхожести по отношению к контролю [10].

Лабораторную всхожесть семян определяли согласно ГОСТ 12038-84. [11].

Для выявлений влияния поглотительной и удерживающей способности почвенного комплекса семена пшеницы высевали в образцы различных типов почвы Орловской области (серая лесная, оподзоленный чернозем) и обрабатывали раствором полифенолов.

Полифенолы - собирательное название целого класса веществ, в который входят флавоноиды, лигнины, кумарины и другие вещества, формула которых содержит фенольные группы.

Защитная роль полифенолов и биофлавоноидов обусловлена их антиоксидантными свойствами. Для получения полифенолов использовали шелуху гречихи посевной. Навески шелухи (10×30 г) экстрагировали 900 мл 40 % раствора этанола на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение 1,5 часов.

Объединенный спиртовой экстракт упаривали досуха на роторном испарителе [12].

Контроль – прокаленный и промытый речной песок. Полифенолы вносились для полива на 200мл воды 0,02 мл. Схема опыта представлена ниже:

-

- песок + полифенолы

-

- песок

-

- серые лесные + полифенолы

-

- серые лесные

-

- чернозем + полифенолы

-

- чернозем

Учет биометрических показателей пшеницы Мироновская 808 проводили через 10 дней после посева.

Активность полифенолоксидазы находили путем измерения оптической плотности продуктов реакции, образовавшихся при окислении прирокатехина в присутствии диэтилпарафенилендиамина [13].

Результаты исследований были подвергнуты статистической обработке.

Поскольку содержание органического вещества в почве оказывает влияние на рост и развитие растений, для выявления влияние фенольных соединений почвы и соединений эндогенной природы на рост и развитие высших растений был поставлен вегетационный опыт на базе кафедры химии Орловского ГАУ.

Анализ проводился по следующим показателям: всхожесть, длина и масса проростков, содержание фенольных соединений в почве и в растении, активность полифенолоксидазы.

Полифенолоксидаза широко распространённый в природе фермент класса оксидоредуктаз - катализирует реакцию окисления о-дифенолов, а также моно-, три- и полифенолов с образованием соответствующих хинонов, причём акцептором водорода служит молекулярный кислород. Полифенолоксидаза, по-видимому, участвует в дыхании растительных клеток (обратимое окисление полифенолов — промежуточная система переноса водорода от субстрата к O 2 в растениях) [ 14 ] .

По данным, содержание фенолов в различных типах почвы Орловской области неодинаково. Их содержание возрастает от черноземов, через серые лесные почвы к дерново-подзолистым, что может быть объяснено особенностями генезиса каждого типа почв.

С увеличением глубины содержание фенолов увеличивается в серых лесных почвах незначительно, тогда как этот процесс у чернозёмов выражен более ярко (разница между слоем 0-10 см и 90-100 см составляет приблизительно 300 мкг/100г почвы). У дерново-подзолистого типа почв наблюдается обратная тенденция – с увеличением глубины содержание фенолов уменьшается с 452 до 397 мкг/100г сухой почвы.

С увеличением глубины взятия образцов изменяется их токсичность – максимальное значение в слое 90-100 см, минимальное в пахотном слое всех типов почвы.

Определенное содержание органического вещества в почве оказывает влияние на рост и развитие тест-культуры, а также на формирование плодородия почвы.

Влияние фенольных соединений на рост и развитие высших растений, проявляются не только в связи с видовой принадлежностью растений, но и в связи с почвенными условиями.

Так, для выявления влияния почвенных фенольных соединений на развитие семян был проведен опыт с озимой пшеницей сорта Мироновская 808.

Было определено содержание собственных полифенольных соединений и активность полифенолоксидазы в семенах пшеницы сорта Мироновская 808, а также влияние экзогенных полифенолов на биометрические показатели.

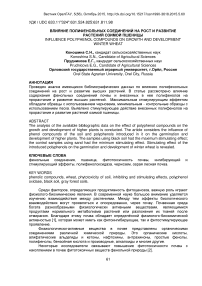

Содержание полифенолов в образцах семян в годы исследований изменялось незначительно, тогда как активность полифенолоксидазы в 2014 году проведения исследований выше, что, очевидно, связано с различными погодными условиями при развитии семян (рис.1).

□2013

□2014

□2015

Рисунок 1 - Содержание полифенолов и полифенолоксидазы в семенах озимой пшеницы Мироновская 808 до посева (урожай 2013 – 2015 гг.)

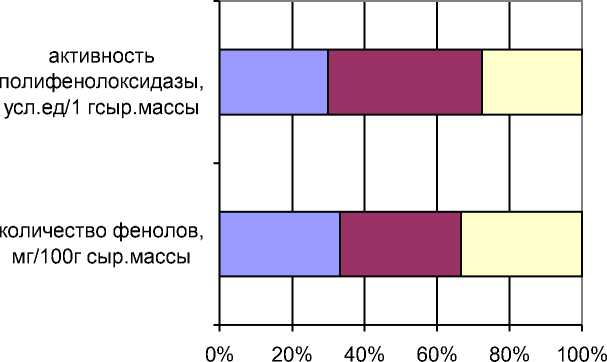

Всхожесть семян пшеницы на почвенных пластинах различалась и в зависимости от типа почвы, и от экзогенного воздействия (рис.2).

Наибольшая всхожесть отмечалась в вариантах с использованием чернозема как при наличии собственных полифенольных соединений (87%), так и при внесении из вне (89 %), что, вероятно, связно с высоким, по сравнению с остальными вариантами, содержанием фенольных соединений в почве, и способностью фенолов к активации процессов роста, особенностями почвенно-поглощающего комплекса.

Рисунок 2 – Показатели всхожести семян пшеницы Мироновская 808 (среднее за 20132015 гг.)

Полное отсутствие фенольных соединений (песок) ингибировало прорастание семян (67%), а внесение экзогенных полифенолов незначительно стимулировало прорастание, по сравнению с контролем (76%). Варианты с серыми – лесными почвами занимали промежуточное значение, как с экзогенным внесением полифенолов, так и без него.

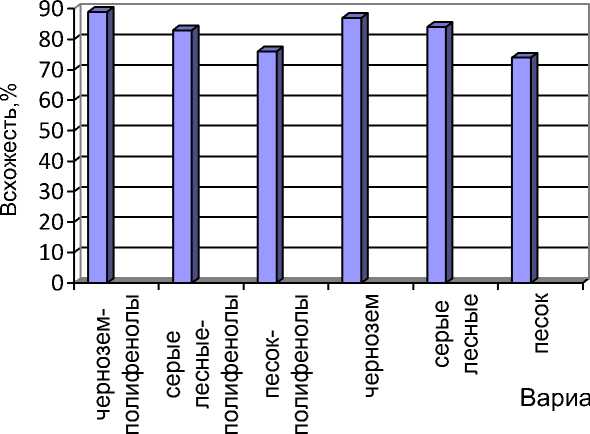

При анализе линейных размеров десяти дневных проростков наблюдался стимулирующий эффект во всех вариантах, что свидетельствует о способности полифенолов влиять на клеточные деления [15]. Среди вариантов, подвергшихся обработке полифенолами максимальная масса была определена у растений в варианте «чернозем+полифенол», минимальная – «песок+полифенол» (0,070 г/шт и 0,046 г/шт, соответственно) такая же динамика прослеживается и при измерении линейных параметров (162,81 мм/шт и 119,66 мм/шт) (рис.3).

Растения вариантов без внесения полифенолов имели меньшие размеры и массу, причем наибольшую массу получили растения варианта «чернозем», а наименьшую – «песок», что составило 0,06 г/шт и 0,03 г/шт, соответственно. Закономерность изменения массы было аналогично вариантам с внесением полифенолов: максимальное у растений варианта «чернозем», минимальная – вариант «песок» (157,71 мм/шт и 110,07 мм/шт, соответственно).

После проведения исследования было определено содержание полифенольных соединений в почве и растении. Было выявлено понижение содержания полифенольных соединений в образцах, обработанных раствором полифенолов и понижению содержания их в растении, по сравнению с образцами, не подвергшимися обработке (табл. 1).

Так, несмотря на самое высокое содержание полифенольных соединений в исходном образце «почва серая лесная+полифенол», содержание полифенольных соединений в нем после проведения опыта не является максимальным (0,42 мг/100 г почвы). Самое высокое содержание в варианте «чернозем+полифенол» (1,20 мг/100 г почвы), что вероятно связано с особенностями химического и физического состава данной почвы. Повышенное содержание в почвенных образцах всех вариантов полифенольных соединений повлияло на содержание полифенольных соединений в растениях и максимально составляет в варианте «чернозем+полифенол» (61,03 мг/100 г сырой массы), минимальное – «песок» (22,42 мг/100 г сырой массы).

Рисунок 3 - Влияние фенольных соединений на ростовые показатели 10-дневных проростков пшеницы: по линейным параметрам (а) и показателям массы (б)

Таблица 1. Содержание полифенольных соединений в почвенных образцах и растениях после проведения опыта

|

№ п/п |

Вариант |

содержание фенольных соединений в почве, мг/100 г почвы |

Содержание фенольных соединений в растениях, мг/100 г сырой массы |

|

1 |

Чернозем+ полифенол |

1,20 |

61,03 |

|

2 |

Серые лесные+полифенол |

0,42 |

46,51 |

|

3 |

Песок+полифенол |

0,21 |

32,33 |

|

4 |

Чернозем |

0,38 |

59,65 |

|

5 |

Серые лесные |

0,19 |

40,66 |

|

6 |

Песок |

0,19 |

22,42 |

Таким образом, полифенольные соединения, содержащиеся в почве, положительно сказываются на прорастании семян. Экзогенное внесение полифенольных соединений стимулирует интенсивность ростовых процессов, что может быть практически использовано в агропромышленном комплексе.

В процессе развития их фитостимулирующее действие сохраняется на начальных этапах, что приводит к усилению действия всех ростовых процессов, поэтому особенно важно определить дозу используемых полифенолов и режим агротехники растений с целью сохранения, и стимулирования данного эффекта.

Список литературы Влияние полифенольных соединений на рост и развитие растений озимой пшеницы

- Лобков В.Т. Почвенно-биологический фактор в земледелии. -Орёл: НПО «Экология села». -1998. -112с.

- Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление. -К. «Наукова думка», 1991. -460с.

- Орлов Д.С. Химия почв. Содержание, успехи, задачи//Почвоведение. -1979.-№5.-С.28-41.

- Запрометов М.Н. Фенольные соединения растений и их биогенез//Итоги науки и техники. Сер. Биол. химия. М., 1988. Т. 27. 188 с.

- Волынец А.П., Прохорчик Р.А. Ароматические оксисоединения -продукты и регуляторы фотосинтеза. Минск, 1983. 157 с.

- Коношина С.Н., Хилкова Н.Л., Прудникова Е.Г. Роль фенольных соединений древесных растений в формировании биоценоза//Международная молодежная мультидисциплинарная научно-практическая конференция: Вклад современных молодых ученых в науку будущего -Ростов-на-Дону -2015. -С. 62-66.

- Коношина С. Н. Влияние различных способов использования почвы на физиолого-биохимическое состояние почвенной среды. Дисс.на соис. уч. ст. к.-с.-х. н. Орел: 2000; 145.

- Прудникова Е.Г.Белково-углеводный комплекс хемомутантов и формирование качества зерна пшеницы. Дисс.на соис. уч. ст. к.-с.-х. н. Орел: 2006; 148.

- Ермаков А.И., Арисимович В.В., Ярош Н.П. и др. Методы биохимического исследования растений. Л.: Агропромиздат, 1987.

- Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. Киев: Наукова думка, 1965.

- http://www. standartgost.ru

- http://www.piboc.dvo.ru/structure/diss_sovet/Myagchilov/Disser_Myagchilov.pdf

- Method for measuring antioxidant activity and its application to monitoring the antioxidant capacity of wines/V. Fogliano //J/Agric.Food Chem.-1999.-Vol.47,No.3.-P.1035-1040

- http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/122138/

- http://www.medical-enc.ru/fenol/rost-rasteniy.shtml