Влияние полимерной модификации комплексного удобрения на эффективность использования фосфора и калия озимой пшеницей на южном черноземе

Автор: Баматов И. М., Васильева Н. А., Владимиров А. А., Васильев Т. А., Перевертин К. А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 113, 2022 года.

Бесплатный доступ

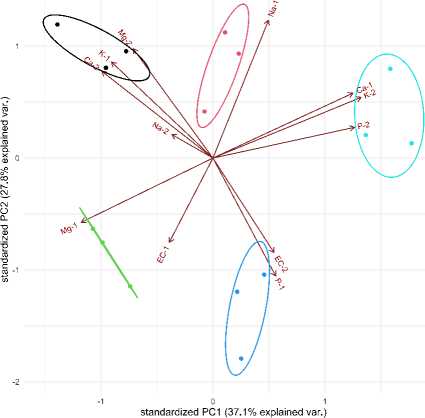

В современных условиях беспрецедентных вызовов в природопользовании, в том числе технологической деградации систем применения удобрений, альтернативой может стать развитие оригинальных форм удобрений пролонгированного действия. Несмотря на значительный прогресс в адаптации прогрессивных систем агрохимических воздействий, применение традиционных форм минеральных удобрений не позволяет использовать весь потенциал вносимых элементов питания, так как процессы неполной денитрификации, иммобилизация и выщелачивание (вымывание) основных макроэлементов (NPK), наряду с действием уреазы, приводят к непроизводительным потерям питательных веществ в почве. Кроме экономических потерь, включая затраты на транспортировку, хранение и внесение традиционных препаративных форм удобрений, имеют место негативные экологические последствия - эвтрофикация водоемов, эмиссия парниковых газов. Исследования проводились в 2022 г. в производственных условиях в Курском районе Ставропольского края в хозяйстве ООО “СтавАгроКомˮ на черноземе южном карбонатном. В качестве модификатора минеральных удобрений использовался один из наиболее распространенных синтетических полимеров - поливиниловый спирт (ПВС) Норма расхода полимера составляла - 3, 5 и 7 кг на 1 тонну удобрения. Рост урожая положительно коррелировал с дозой полимера в удобрении. Анализ почвенных свойств проведен методом главных компонент. Полученная кластеризация в координатах первых двух компонент (в сумме объясняют 65% вариабельности данных) показывает значимые различия в свойствах почвы под разными вариантами опыта. Предложен дифференциальный показатель - добавочная эффективность использования питательных элементов (E). Она оценивалась по прибавке урожая относительно нулевой дозы полимера на единицу снижения концентрации данного элемента в почве согласно предложенной формуле. Показано, что использование полимера в модифицированном удобрении дает статистически значимое увеличение эффективности использования фосфора и калия озимой пшеницей.

Южные черноземы, минеральные удобрения пролонгированного действия, биополимеры, метод главных компонент

Короткий адрес: https://sciup.org/143179665

IDR: 143179665 | УДК: 631.8 | DOI: 10.19047/0136-1694-2022-113-90-109

Текст научной статьи Влияние полимерной модификации комплексного удобрения на эффективность использования фосфора и калия озимой пшеницей на южном черноземе

Максимальное удовлетворение потребностей культурных растений в питательных элементах в течение вегетации при минимальном причинении вреда природной среде от использования минеральных удобрений при одновременном экономическом эффекте их действия является первоочередной задачей системы удобрения полевых культур (Иванов, 2022; Kareem et al., 2021) .

Озимая пшеница в аграрном секторе экономики России без всякого преувеличения является основной, базовой культурой среди стратегических сельскохозяйствнных культур. Особенности ее интенсивного возделывания предполагают поэтапное внесение (подкормки) минеральными удобрениями (в оптимуме до трех раз) в течение вегетации согласно фенофазам. Сокращение числа подкормок с однократным внесением удобрения представляется крайне актуальным, как с позиций экономической рентабельности, так и экологической оправданности.

В результате усилившегося диспаритета цен в настоящее время особенно актуальными являются проблемы снижения применяемых доз минеральных удобрений, выбора наилучших форм удобрений и их сочетаний, сроков и способов их внесения (Иванов, 2022) . Наиболее перспективным в этой связи представляется совместное использование минеральных удобрений и биоор-ганических соединений полимерной природы, которые оказывают определенное влияние на свойства почвы, процессы высвобождения элементов из удобрения и поглощения их растениями.

Вследствие обострения беспрецедентных вызовов в природопользовании, наблюдаемого в настоящее время, академиком А.Л. Ивановым в 2019 г. были сформулированы актуальные задачи в Крупном Научном Проекте (КНП) (Иванов, 2022), включая развитие подходов для эффективного использования удобрений. Природно-климатические вызовы отошли на второй план, уступив место грандиозным социально-политическим и тесно связанным с ними глобальным экономическим вызовам. Однако субъективно навязываемая системным санкционным давлением технологическая деградация в условиях дефицита ресурсов отнюдь не означает, что российский научно-производственный аграрный потенциал не самодостаточен. Напротив, актуализируются цели: не “выживания”, а “развития” отечественных систем природопользования (Перевертин и др., 2022).

Несмотря на значительный прогресс в адаптации прогрессивных систем агрохимических воздействий, применение традиционных физических форм минеральных удобрений не позволяет использовать весь потенциал вносимых элементов питания, так как процессы неполной денитрификации, иммобилизация и выщелачивание (вымывание) основных макроэлементов (NPK), наряду с действием уреазы, приводят к непроизводительным потерям питательных веществ в почве. Кроме экономических потерь имеют место негативные экологические последствия – эвтрофикация водоемов, эмиссия парниковых газов. Другими словами, до трети массы действующего вещества используемых форм минеральных удобрений попросту “не доходит до потребителя” – сельхозкультуры (Lawrencia, 2021) . Они же обременяют энергоемкость мероприятий по транспортировке, хранению и внесению традиционных препаративных форм.

От этих недостатков свободны системы применения удобрений пролонгированного действия (Мухина и др., 2021) . Имеющийся интеллектуальный (Занилов и др., 2017) и технологический задел позволяют организовать производство удобрений пролонгированного действия, не уступающих зарубежным аналогам (Баматов, 2018; Баматов и др., 2022) . Наиболее перспективным представляется совместное использование минеральных удобрений и биоорганических соединений полимерной природы, которые оказывают определенное влияние на свойства почвы, процессы высвобождения элементов из удобрения и поглощения их растениями. Добавление к минеральным удобрениям органических полимеров, путем их поверхностного нанесения на гранулы, позволяет снизить производственные затраты на использование удобрений, получить высокие и качественные урожаи, мобилизовать процессы трансформации соединений, содержащих, например, азот и фосфор, нивелировать процессы, связанные с деградацией плодородия (Косолопова и др., 2017; Мухина и др., 2021; Нали- ухин и др., 2017; Уткин и др., 2021) .

В настоящей работе в качестве модификатора минеральных удобрений использовался один из наиболее распространенных синтетических полимеров – поливиниловый спирт (ПВС). В отличие от часто используемого природного биополимера – крахмала, поливиниловый спирт имеет свои преимущества. Он нетоксичен, легко растворяется в воде. Рабочей гипотезой механизма действия полимера на удобрение является замедление растворения питательных элементов из минерального удобрения, что может повышать эффективность его применения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в 2022 г. в производственных условиях в Курском районе Ставропольского края в хозяйстве ООО “СтавАгроКомˮ на черноземе южном карбонатном. С целью определения эффекта модификации минеральных удобрений полимерным веществом в виде поливинилового спирта (ПВС) был проведен полевой эксперимент на посеве озимой пшеницы сорта “Княгиня Ольга”. Площадь делянки составляла 10 000 м2. Повторность – 3-кратная. Подкормку проводили комплексным минеральным удобрением – азофоска (NPK – 16 : 16 : 16) из расчета

200 кг/га. Дата внесения модифицированного удобрения – 12 марта 2022 г. Полимерная модификация минерального удобрения азофоска 16 : 16 : 16 проводилась в лабораторных условиях следующим образом: в стакане в объемном соотношении 1 : 1 растворяли минеральное удобрение в воде, температуру раствора поднимали до 50 °С, перемешивая раствор магнитной мешалкой. Параллельно во втором стакане растворяли поливиниловый спирт (биоразлагаемый синтетический полимер) 1 : 5 в воде, при температуре 70 °C и перемешивали магнитной мешалкой (600 об./сек.). Перемешивание продолжали до тех пор, пока полимер полностью не растворился и не образовалась желеобразная суспензия. Растворенное удобрение из первой емкости объединяли с растворенным полимером и к полученному раствору добавляли лимонную кислоту в соотношении 1 : 10 к массе полимера. После добавления лимонной кислоты увеличивали скорость магнитной мешалки до 900 об./сек. Температуру химического раствора поднимали до 80 °C и продолжали перемешивать с помощью магнитной мешалки до получения однородной суспензии, затем остужали продукт до комнатной температуры в течение 24 часов и далее помещали в холодильную камеру на 24 часа. После этого охлажденный продукт подвергали вакуумному фильтрованию. Далее высушенный материал прессовали таблеточным прессом в таблеточную форму.

Норма расхода полимера составляла – 3, 5 и 7 кг на 1 тонну удобрения (табл. 1).

Таблица 1. Схема эксперимента

Table 1. Experiment scheme

Варианты

Дата отбора образцов – 13.06.2022

Вариант 1 – контроль

Вариант 2 – азофоска

Вариант 3 – азофоска + ПВС 3кг/т

Вариант 4 – азофоска + ПВС 5 кг/т

Вариант 5 – азофоска + ПВС 7 кг/т

Дата отбора образцов – 16.07.2022

Вариант 1 – контроль

Вариант 2 – азофоска

Вариант 3 – азофоска + ПВС 3кг/т

Вариант 4 – азофоска + ПВС 5 кг/т

Вариант 5 – азофоска + ПВС 7 кг/т

Отдельно отметим, что методика модификации удобрения в лабораторных условиях изложена в рамках данной работы для демонстрации технологической воспроизводимости при фундаментальных исследованиях почвенных свойств. Производственное внедрение вплоть до коммерческих объемов возможно на основе разработанного нами оригинального реактора (Патент RU 2 667 453 (13) С1) (Баматов И.М., 2018). На основе разработанного Программного обеспечения (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021666912 от 12 октября 2021 г.) (Баматов, Баматов, 2021), где микропроцессор может управлять режимами реактора для достижения программируемых режимов пролонгации модифицируемых форм минеральных удобрений, подана новая заявка на патентную защиту (№ 2021128628/10(060678 от 30.09.2021. Заявитель: ФИЦ ФБГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева). Получаемые модификации конкурентноспособны по сравнению с зарубежными импортозамещаемыми аналогами (Баматов и др., 2022; Bamatov et al., 2019; Bamatov et al., 2020; Перевертин и др., 2022b). Однако еще раз заметим, что в рамках данной работы преследовалась фундаментальная цель изучения почвенных свойств при внесении удобрений пролонгированного действия – макроэлементов, во многом обеспечивающих качество урожайной продукции, – фосфора и калия.

Перед проведением подкормки (12.03.2022) отбирались почвенные образцы для сравнения влияния азофоски и полимера на агрохимические показатели почвы.

Программой исследования предусматривался отбор почвенных образцов в два календарных срока (13.06.2022 и 16.07.2022), которые соответствовали молочно-восковой и полной спелости зерна, в которую проводили уборку.

Исследованная почва, чернозем южный карбонатный, в среднем на всех делянках характеризовалась содержанием гумуса 1.95 ± 0.26%, pH водной вытяжки 8.4 ± 0.1, содержанием NaCl 53 ± 5 мг/л. Отобранные образцы почвы высушивали до воздушно-сухого состояния и измельчали на мельнице. Анализы проводились согласно принятым в агрохимической практике методикам: гумус почвы (по Тюрину в модификации ЦИНАО); подвижные формы фосфора (Р 2 О 5 ) – ГОСТ 20205-91 (по Мачигину); подвижные формы калия (К 2 О) –ГОСТ 20205-91 (по Мачигину); обменные кальций (Са) и магний (Мg) – трилонометрический метод; обменный натрий (Na) – ГОСТ 26950-86; ионы натрия и хлора (NaCl) – кондуктометрический метод; pH водной вытяжки (рН H2O ) – ГОСТ 26423-85; удельная электропроводимость почвы (σ) – ГОСТ 26423-85.

Для кластеризации почвенных свойств применяли метод главных компонент. Для оценки статистической значимости отличий результатов между вариантами полевых опытов с различной дозой полимера использовали два статистических теста: параметрический критерий Стьюдента для двух независимых выборок с предположением о нормальности распределений измеряемых величин; и непараметрический критерий Уилкоксона (Манна– Уитни) для независимых выборок с предположением о том, что вид исходных распределений неизвестен. Значимыми считали отличия при выполнении обоих критериев на уровне доверительной вероятности 95%. Статистическую обработку и визуализацию данных проводили на специализированном языке программирования R.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристики полученного урожая в разных вариантах опыта (табл. 2.) показывают, что на контрольном участке и в варианте с применением минерального удобрения без добавления полимера было собрано одинаковое минимальное количество урожая – 32.8 ц/га. На фоне повышенной по калию и высокой по фосфору обеспеченности почвы прироста урожая от внесения минерального удобрения (200 кг/га) не наблюдалось, т. е. внесение азофоски не было эффективным. В вариантах опыта с добавлением в азофоску полимера урожай был тем выше, чем выше доза полимера. Также значимо повышалось качество клейковины (индекс ИДК). Содержание белка и клетчатки имели тенденцию к снижению с ростом урожая.

Объяснением для роста урожая с увеличением дозы полимера в удобрении может быть увеличение эффективности использования питательных элементов растением за счет их замедленного высвобождения, согласно исходному предположению о действии полимера на растворимость удобрения в почве. Для проверки данной гипотезы был проведен анализ образцов почвы. Измеренные почвенные показатели представлены в таблице 3.

Оценка общего варьирования каждого почвенного свойства (между датами измерения и повторными измерениями) показала, что стандартное отклонение от среднего значения для обменного кальция, электропроводности и подвижного калия составляло менее 10%. Варьирование в содержании подвижного фосфора до 25% и наибольшие изменения наблюдались для обменного магния (до 75%) и обменного натрия (до 100%).

Таблица 2. Характеристики урожая озимой пшеницы в вариантах опыта (среднее значение и стандартное отклонение для 3 аналитических повторностей)

Table 2. Yield characteristics of winter wheat in experimental variants (mean value and standard deviation for 3 analytical replicates)

|

Вариант опыта |

Белок, % |

Клетчатка, % |

ИДК |

Урожай, кг/га |

|

Контроль |

14.4 ± 0.1 |

25.2 ± 0.5 |

59 ± 2 |

3 280 |

|

Азофоска |

15.2 ± 0.3 |

28.4 ± 0.6 |

60 ± 2 |

3 280 |

|

Азофоска + П3 |

15.2 ± 0.2 |

27.7 ± 0.8 |

53 ± 2 |

3 480 |

|

Азофоска + П5 |

14.3 ± 0.0 |

26.0 ± 0.2 |

57 ± 1 |

3 560 |

|

Азофоска + П7 |

14.4 ± 0.1 |

27.3 ± 0.1 |

49 ± 1 |

3 980 |

Изменения агрохимических показателей почвы под действием азофоски и полимера не имели прямой зависимости ни от времени, ни от дозы полимера. Например, в контрольном варианте опыта (без внесения удобрения) наблюдалось снижение подвижных форм К 2 О и Р 2 О 5 в почве в первом периоде наблюдения (март–июнь) и, наоборот, увеличение запаса этих питательных элементов во втором периоде наблюдения (июнь–июль).

Наблюдаемые разнонаправленные колебания в свойствах почвы и ее элементном составе могут объясняться сложными взаимосвязями процессов в почве. Так, усиливающиеся биосинтетические процессы роста и развития растений озимой пшеницы могут приводить к пополнению подвижных форм питательных элементов из запасов “валовыхˮ форм этих элементов за счет действия экссудатов корней (Мухина и др., 2021) . Использование азофоски может усиливать минерализацию гумусовых соединений чернозема, вызывая процесс кислотного разложения под действием присутствующих в составе азофоски сильных минеральных кислот – азотной, фосфорной и серной. В то же время полимер, покрывающий гранулы удобрения, растворяясь со временем, может нелинейно терять свой эффект на высвобождение в почвенный раствор минеральных кислот удобрения.

Таблица 3. Агрохимические показатели южного чернозема (средние арифметические значения и стандартные отклонения для 3 аналитических повторностей измерения)

Table 3. Agrochemical indicators of the southern chernozem (arithmetic means and standard deviations for 3 analytical measurement repetitions)

|

Варианты |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

Са |

Mg |

Na |

σ |

|

мг/кг |

мг-экв/100 г почвы |

ммоль/100 г почвы |

мСм/м |

|||

|

Дата отбора образцов – 22.03.2022 |

||||||

|

До внесения азофоски и ПВС |

18.5 ± 2.0 |

329 ± 4 |

6.7 ± 0.3 |

0.2 ± 0.1 |

0.08 ± 0.02 |

0.107 ± 0.003 |

|

Дата отбора образцов – 13.06.2022 |

||||||

|

Вариант 1 – контроль |

16.5 ± 1.7 |

273 ± 8 |

7.0 ± 0.1 |

0.4 ± 0.2 |

0.11 ± 0.02 |

0.082 ± 0.056 |

|

Вариант 2 – азофоска |

12.8 ± 1.5 |

303 ± 6 |

6.3 ± 0.1 |

2.0 ± 0.2 |

0.11 ± 0.01 |

0.102 ± 0.005 |

|

Вариант 3 – азофоска + ПВС 3 кг/т |

12.8 ± 1.5 |

288 ± 13 |

6.7 ± 0.2 |

0.4 ± 0.1 |

0.09 ± 0.01 |

0.097 ± 0.006 |

|

Вариант 4 – азофоска + ПВС 5 кг/т |

15.8 ± 1.5 |

295 ± 9 |

6.3 ± 0.1 |

3.0 ± 1.0 |

0.02 ± 0.02 |

0.107 ± 0.001 |

|

Вариант 5 – азофоска + ПВС 7 кг/т |

16.5 ± 1.0 |

248 ± 6 |

6.4 ± 0.2 |

1.4 ± 0.2 |

0.04 ± 0.01 |

0.124 ± 0.006 |

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Варианты |

Р 2 О 5 |

К 2 О |

Са |

Mg |

Na |

σ |

|

мг/кг |

мг-экв/100 г почвы |

ммоль/100 г почвы |

мСм/м |

|||

|

Дата отбора образцов – 16.07.2022 |

||||||

|

Вариант 1 – контроль |

27.0 ± 1.0 |

344 ± 11 |

6.0 ± 0.1 |

1.0 ± 0.1 |

0.16 ± 0.02 |

0.105 ± 0.008 |

|

Вариант 2 – азофоска |

11.5 ± 1.0 |

282 ± 8 |

6.3 ± 0.2 |

3.8 ± 0.2 |

0.14 ± 0.02 |

0.100 ± 0.004 |

|

Вариант 3 – азофоска + ПВС 3 кг/т |

15.5 ± 1.0 |

303 ± 6 |

6.0 ± 0.1 |

2.0 ± 0.2 |

0.62 ± 0.05 |

0.098 ± 0.007 |

|

Вариант 4 – азофоска + ПВС 5 кг/т |

13.8 ± 1.2 |

251 ± 10 |

6.1 ± 0.1 |

0.8 ± 0.2 |

0.48 ± 0.04 |

0.102 ± 0.002 |

|

Вариант 5 – азофоска + ПВС 7 кг/т |

13.5 ± 1.7 |

293 ± 6 |

5.9 ± 0.1 |

1.2 ± 0.2 |

0.12 ± 0.02 |

0.109 ± 0.001 |

Таким образом, изученные почвенные свойства по отдельности, в отличие от урожая и его характеристик, ввиду сложных взаимосвязей, очевидно, не коррелируют с дозой полимера в удобрении. Чтобы оценить общую картину изменения почвенных свойств, на рисунке 1 приведен результат анализа почвенных свойств методом главных компонент. Полученная кластеризация в координатах первых двух компонент (в сумме объясняют 65% варьирования данных) показывает значимые различия в свойствах почвы между разными вариантами опыта. Однако из этой группировки нельзя напрямую сделать выводы о причинах роста урожая с повышением дозы.

Контроль

-•- Азофоска

-•- Азофоска* ПЗ

-•- Азофоска* П5

-•- Азофоска* П7

-•- Контроль

Рис. 1. Группировка вариантов опыта в координатах двух первых главных компонент. Индекс 1 – результаты первого периода исследования, 2 – второго периода.

Fig. 1. Grouping of experience options in the coordinates of the first two principal components. Index 1 – the results of the first period of the study, 2 – the second period.

Известно, что применение удобрений и особенно различных агромелиорантов и полимерных соединений может приводить к увеличению кислотности почв.

Как было показано выше, рост урожая положительно коррелирует с дозой полимера в удобрении. Предполагаемой причиной может быть увеличение эффективности использования питательных элементов в присутствии полимера. Баланс подвижных форм питательных элементов в почве к концу сезона вегетации связан как с их поглощением растениями, так и с переходом между подвижной и неподвижной формами, и с их выносом за пределы пахотного горизонта, из которого отбирали образцы почвы для анализа.

Оценить эти компоненты по отдельности не представляется возможным в данном опыте, тем не менее, чтобы проверить гипотезу об увеличении эффективности использования питательных элементов с дозой полимера, в данном опыте был рассчитан дифференциальный показатель – добавочная эффективность использования питательных элементов ( E ). Добавочная эффективность оценивалась по прибавке урожая относительно нулевой дозы полимера на единицу снижения концентрации данного элемента в почве согласно формуле (1):

Список литературы Влияние полимерной модификации комплексного удобрения на эффективность использования фосфора и калия озимой пшеницей на южном черноземе

- Баматов И.М. Реактор для непрерывного перемешивания жидких растворов: Описание изобретения к патенту RU 2 667 453 (13) С1, 19.09.2018 Бюл. № 26. 5 с.

- Баматов И.М., Баматов Д.М. Программное обеспечение системы управления температурными режимами многостадийного реактора для непрерывного смешивания жидкостей: Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021666912 от 12 октября 2021 г.

- Баматов И.М., Перевертин К.А. Использование оригинальной технологии получения NPK-удобрений пролонгированного действия (с биополимерным покрытием гранул вносимого вещества) и его сравнение с зарубежным аналогом // Материалы конф. “Современные агротехнологии в садоводстве и питомниководстве”. М.: ФГБНУ ФНЦ Садоводства, 2022 г.

- Ефимов В.Н., Донских И.Н., Царенко В.П. Система удобрения: учебник для вузов. М.: Изд-во КолосС, 2002. 320 с.

- Занилов А.Х., Шилова Е.П. Инновационные приемы повышения эффективности минерального питания растений. М.: ФГБНУ Росинформагротех, 2017. 132 с.

- Иванов А.Л. (ред.) Актуальные научные задачи стратегии адаптации потенциала землепользования России в современных условиях беспрецедентных вызовов (экономический кризис, изменения климата, кризис глобальных тенденций природопользования) / Научный отчет по проекту. М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2022. 415 с.

- Косолапова А. И., Возжаев В.И., Лейних П.А. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от применения минеральных удобрений // Агрономия. Пермский аграрный вестник. 2017. № 3 (19). С. 76-80.

- Мухина М.Т., Боровик Р.А., Коршунов А.А. Удобрения пролонгированного действия: основные этапы и направления развития // Плодородие. 2021. № 4. С. 77-82. https://doi.org/10.25680/S19948603.2021.121.23.

- Налиухин А.Н., Завалин А.А., Силуянова О.В., Белозеров Д.А. Влияние биоудобрений и известкования на продуктивность вико-овсяной смеси и изменение микробоценоза дерново-подзолистой почвы // Российская сельскохозяйственная наука. 2017. № 6. С. 21-26.

- Перевертин К.А., Баматов И.М. Адаптация землепользования России в современных условиях беспрецедентных вызовов (пример удобрений пролонгированного действия) // Доклад на Международной научно-практической конференции посвященной 110-летию Длительного полевого опыта РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, М., 2022а.

- Перевертин К.А., Баматов И.М. Актуальность использования минеральных удобрений пролонгированного действия (экологические аспекты) // Сборник трудов V Международной научно-практической конференции ICEP - 2022 “Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания”. Брест, 2022б. С. 210-216.

- Уткин А.А. Химия минеральных удобрений. Иваново: ФГБОУ ВО ИГСХА им. акад. Д.К. Беляева, 2021. 91 с.

- Bamatov I.M., Sapaev Kh.Kh., Rumyantsev E.V. Coating of npk fertiliser with astratch-based biodegradable polymer by using a v-star reactor // Key Engineering Materials. 2019. Vol. 816. P. 318-322.

- Bamatov I.M., Rumyantsev E.V., Arsanov M.M. The influence of biopolymer coated fertilizer on the agrochemical parameters of the soil // Key Engineering Materials. 2020. Vol. 869. P. 315-320.

- Kareem S.A., Dere I., Gungula D.T., Andrew F.P., Saddiq A.M., Adebayo E.F., Tame V.T., Kefas H.M., Joseph J., Patrick D.O. Synthesis and Characterization of Slow-Release Fertilizer Hydrogel Based on Hydroxy Propyl Methyl Cellulose, Polyvinyl Alcohol, Glycerol and Blended Paper // Gels. 2021. Vol. 7. No. 262. P. 1-16. https://doi.org/10.3390/gels7040262.

- Lawrencia D., Wong S.K., Low D.Y.S., Goh B.H., Goh J.K., Ruktanonchai U.R., Soottitantawat A., Lee L.H., Tang S.Y. Controlled Release Fertilizers: A Review on Coating Materials and Mechanism of Release // Plants. 2021. Vol. 10. No. 238. P. 1-25. https://doi.org/10.3390/plants10020238.