Влияние послепосевных агротехнологических приемов на формирование агрофитоценоза и урожайность проса в лесостепи Западной Сибири

Автор: Юшкевич Л.В., Чибис В.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1 (37), 2020 года.

Бесплатный доступ

В южной лесостепной зоне Омской области на черноземе обыкновенном изучено влияние послепосевных агротехнологических приемов (боронование, прикатывание и их сочетание) на формирование агрофитоценоза и урожайность проса сорта Омское 16, высеянного сеялкой СКП-2,1 «Омичка». Установлены особенности влияния послепосевных агротехнологических приемов на густоту всходов, формирование продуктивного стеблестоя, засоренность агрофитоценоза и продуктивность культуры. На контроле (без гербицидов) применение довсходового боронования снижало численность сорняков на 26,2-33,3%, а на фоне с гербицидной прополкой только на 10,1-25,9%. Применение дополнительного прикатывания 3ККШ-6А после посева с прикатывающим устройством снижало численность сорняков незначительно (на 4,8-13,0%). Сочетание прикатывания и боронования способствовало наибольшему снижению численности сорняков. На данных вариантах послепосевных операций (варианты 5-7) численность сорняков на контрольном фоне снижалась до 56-81 шт./м2, или на 35,7-55,6%, при применении гербицидной прополки посевов - до 24-38 шт./м2 (на 29,6-55,6%)...

Просо обыкновенное, приемы обработки почвы, средства химизации, засоренность, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/142223699

IDR: 142223699 | УДК: 631.5:633.17:631.559(571.1)

Текст научной статьи Влияние послепосевных агротехнологических приемов на формирование агрофитоценоза и урожайность проса в лесостепи Западной Сибири

В разработанной до 2020 года и далее стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности определено, что в условиях экономических санкций и им-портозамещения актуально возрождение культур, которые многие годы возделывались в России, - проса, овса, гречихи, полбы и т.д. [1; 2].

Сегодня ежегодная потребность перерабатывающей промышленности в зерне проса для получения крупы составляет до 30–40 тысяч тонн, однако по ряду причин производство местного сырья не превышает 10%, что недопустимо мало.

В настоящее время технологические приемы возделывания проса (предшественник, способы обработки почвы, применение удобрений, гербицидов, способы и нормы высева культуры) изучались рядом исследователей [3], но послепосевные операции практически находились вне зоны внимания более 30 лет [4].

Просо - культура, положительно реагирующая на снижение засоренности в агрофитоценозе, что достигается в основном за счет боронования посевов и прикатывания для мелкосеменных культур. В то же время изучение до- и послепосевных агротехно-логических приемов проводилось при отвальной обработке почвы и при посеве культуры дисковой сеялкой.

На посевах яровой пшеницы установлено, что в южной лесостепи применение боронования (до и после всходов) при посеве дисковой сеялкой СЗ-3,6 снижает засоренность многолетними сорняками на 11,6% по вспашке и на 15,6–26,8% после плоскорезной обработки почвы через трое суток после посева, что способствует повышению урожайности, а после всходов - снижению [5].

Оценка приема боронования после посева яровой пшеницы сеялкой СЗС-2,1 на плоскорезной обработке почвы показала снижение численности сорняков и повышение урожайности на 0,20 т/га (9,9%). Послевсходовое боронование БЗСС-1,0 снижало густоту стеблестоя культуры до 8,0% и продуктивность на 0,27 т/га (13,4%). Прикатывание почвы в сочетании с до- и послевсходовым боронованием не повышало продуктивность яровой пшеницы [3].

При выращивании мелкосеменных культур, включая просо, в засушливых условиях целесообразна предпосевная культивация одновременно с посевом и обязательным прикатыванием [4; 6; 7]. В исследованиях на фоне плоскорезной обработки посев проса проводился сеялкой разбросного посева СКП-2,1 «Омичка» с одновременным прикатыванием. В связи с этим оценка необходимости дополнительного прикатывания и боронования требует проведения специальных наблюдений.

Цель исследований – установить целесообразность и результативность послепосевных агротехнологических приемов при формировании агрофитоценоза и повышении продуктивности проса в лесостепи Западной Сибири.

Материалы и методы

Схема 2-факторного опыта включала контроль, шесть вариантов послепосевных малозатратных операций (боронование до и после всходов, прикатывание и их сочетание) на двух фонах применения (контроль – без гербицидов) и опрыскивание посевов гербицидом группы 2,4-Д в фазу кущения культуры. Норма высева проса сорта Омское 16 составляла 4,0 млн всхожих зерен на гектар. Посев культуры в варианте с плоскорезной обработкой почвы проводился в средине третьей декады мая сеялкой разбросного посева СКП-2,1. Размещение делянок – последовательное, в один ярус. Повторность опыта 4-кратная.

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный среднемощный легкоглинистый с содержанием гумуса до 6%.

За годы исследований (2001–2004) количество осадков за вегетацию превысило норму на 196 мм (на 12%) при температуре воздуха, близкой к среднемноголетней (17,7ºС) при ГТК – 1,22. Данный период по гидротермическим условиям близок к условиям вегетации в 2015–2018 гг. Засоренность посевов определялась по методике НИИ сельского хозяйства Юго-Востока [8]. Статистическая обработка в опытах проводилась методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [9].

Результаты и обсуждение

Наблюдения показали, что проведение различных послепосевных операций (прикатывание, боронование посевов и сочетание приемов) оказывает заметное влияние на состояние агрофитоценоза посева проса Омское-16 (табл. 1).

Таблица 1

Зависимость формирования густоты стеблестоя проса от применения послепосевных агротехнических приемов

|

Вариант |

Густота всходов |

Полевая всхожесть, % |

Количество продуктивных стеблей к уборке |

||

|

шт./м2 |

% |

шт./м2 |

% |

||

|

1. Контроль |

248 |

100,0 |

62,0 |

197 |

100,0 |

|

2. Боронование до всходов (1) |

249 |

100,0 |

62,2 |

209 |

106,1 |

|

3. Боронование до всходов (2) |

243 |

98,0 |

60,8 |

213 |

108,1 |

|

4. Прикатывание после посева |

244 |

98,4 |

61,0 |

207 |

105,1 |

|

5. Вариант 4 + боронование до всходов (1) |

237 |

95,6 |

59,2 |

224 |

113,7 |

|

6. Вариант 4 + боронование до всходов (2) |

236 |

95,2 |

59,0 |

210 |

106,6 |

|

7. Вариант 4 + боронование до и после всходов |

218 |

87,9 |

54,5 |

209 |

106,1 |

Густота полных всходов посевов проса на изучаемых вариантах послепосевных приемов после посева сеялкой СКП-2,1 относительно контроля изменялась незначительно – 236–249 шт./м2, однако на варианте 7 (сочетание послепосевного прикатывания и до- и послепосевного боронования) происходило снижение густоты всходов на

30 шт./м2, или на 12,1%. Полевая всхожесть семян изменялась в пределах 59,0–62,0% при наименьшем показателе на варианте 7 (54,5%), где происходило дополнительное изреживание всходов (на 18 шт./м2) от применения послевсходового боронования.

Существенное снижение численности и биомассы сорняков (в 1,2–1,8 раза) в агрофитоценозе создавало более благоприятные условия для кущения культуры. В конечном счете количество продуктивных стеблей проса к уборке на изучаемых вариантах составляло 207–224 шт./м2, что на 5,1–13,7% выше, чем на контроле.

Следовательно, применение различных приемов послепосевных операций в целом не оказало положительного влияния на густоту всходов и полевую всхожесть семян проса, однако, вследствие существенного очищения посевов от сорного компонента, повышает количество продуктивных стеблей к уборке на 5,1–13,7%.

Наиболее заметное влияние на состояние агрофитоценоза посевов проса и его конечную продуктивность, как было установлено ранее, оказывают засоренность и удельная масса сорного компонента.

Наблюдения показали, что применение послепосевных операций как на контроле, так и при применении гербицидов оказывает заметное влияние на засоренность посевов проса (табл. 2).

Таблица 2

Влияние послепосевных агротехнических приемов на численность сорняков в посевах проса

|

Послепосевные операции (фактор А) |

Засоренность посевов проса |

|||

|

Без гербицида |

С гербицидом |

|||

|

шт./м2 |

% |

шт./м2 |

% |

|

|

1. Контроль |

126 |

100 |

54 |

100 |

|

2. Боронование до всходов (1) |

93 |

73,8 |

48 |

88,9 |

|

3. Боронование до всходов (2) |

84 |

66,7 |

40 |

74,1 |

|

4. Прикатывание после посева ЗККШ-6А |

120 |

95,2 |

47 |

87,0 |

|

5. Вариант 4 + боронование до всходов (1) |

81 |

64,3 |

38 |

70,4 |

|

6. Вариант 4 + боронование до всходов (2) |

70 |

55,6 |

34 |

63,0 |

|

7. Вариант 4 + боронование до и после всходов |

56 |

44,4 |

24 |

44,4 |

|

Среднее по фактору В (химизация) |

90 |

71,4 |

41 |

75,9 |

Так, на контроле (без гербицидов) применение довсходового боронования снижало в посевах численность сорняков на 26,2–33,3%, а на фоне с гербицидной прополкой только на 10,1–25,9%. Применение дополнительного прикатывания 3ККШ-6А после посева проса СКП-2,1 с прикатывающим устройством снижало численность сорняков незначительно (на 4,8–13,0%). Сочетание прикатывания и боронования способствовало наибольшему снижению численности сорняков. На данных вариантах послепосевных операций (варианты 5–7) численность сорняков на контрольном фоне снижалась до 56– 81 шт./м2, или на 35,7–55,6%, при применении гербицидной прополки посевов – до 24– 38 шт./м2 (на 29,6–55,6%). Наибольшее подавление сорной растительности отмечалось на вариантах совместного применения прикатывания и до- и послевсходового боронования посевов – на 55,6%.

Радикальным приемом снижения численности сорняков в посевах проса было применение гербицидной прополки посевов препаратами группы 2,4-Д. В среднем по вариантам опыта численность сорняков в посевах снижалась с 90 до 41 шт./м2, или в 2,2 раза, причем в оставшейся группе сорняков доминировали мятликовые виды.

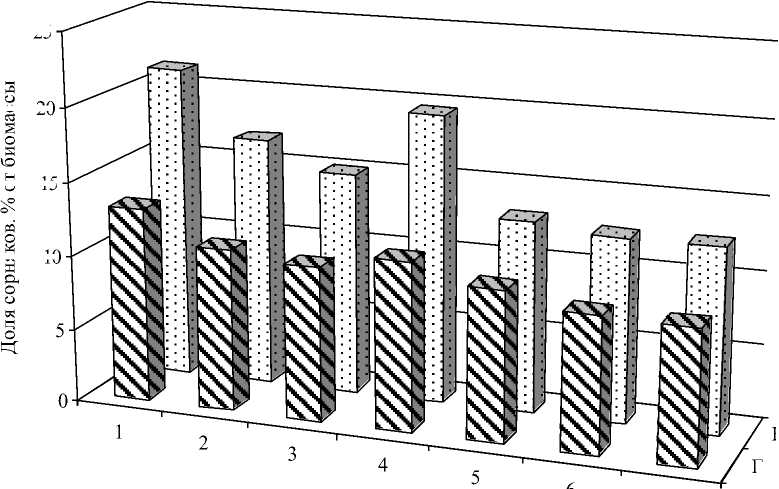

Наиболее существенное влияние на продуктивность культуры оказывает не столько численность сорняков, сколько их удельная биомасса в агрофитоценозе. Так, на фоне без применения химической прополки при незначительной изменчивости био- массы общего снопа по вариантам опыта (899–977 г/м2) засоренность посевов относительно контроля снижалась с 206 до 116–176 г/м2, или в 1,2–1,8 раза (рисунок).

□ Гербициды □ Контроль

w

Послепосевные операции

Контроль Гербициды

1–7 – варианты послепосевных операций согласно схеме опыта

Влияние послепосевных агротехнических приемов на засоренность агрофитоценоза в посевах проса

Снижение засоренности посевов проса, особенно в связи с медленным развитием культуры в начале вегетации, является одним из основных факторов повышения продуктивности. Даже касаясь определения срока посева проса, основное внимание нужно уделять агротехническим мерам борьбы с сорняками в допосевной период, а не календарной дате посева (Корнилов, 1960; Якименко, 1975).

Удельная масса сорняков, во многом определяющая чистоту посевов и продуктивность культуры при проведении послепосевных агротехнических операций, снижалась от сильной (20,5%) до средней степени (12,5–19,6%) на изучаемых вариантах опыта.

В наименьшей степени (12,5–13,0%) посевы проса были засорены при сочетании послепосевного прикатывания и боронования (варианты 5–7). При дополнительном прикатывания почвы после посева сеялкой СКП-2,1 засоренность агрофитоценоза снижалась незначительно (с 21,3 до 19,6%).

Гербицидная прополка посевов проса препаратами группы 2,4-Д способствовала небольшому повышению биомассы снопа (в среднем на 4,9%) при существенном снижении засоренности, в основном за счет подавления однолетних и многолетних корнеотпрысковых сорняков. На данном фоне общая биомасса сорняков снижалась в среднем с 154 до 107 г/м2, или на 43,9% относительно контрольного варианта.

Проведение различных послепосевных операций способствовало снижению биомассы сорняков с 133 до 93–115 г/м2, или на 13,5–30,1%, то есть было несколько меньшим, чем на фоне без применения гербицидной обработки посевов. На данном фоне снижение удельной биомассы сорняков относительно контрольного варианта было менее значительным (на 13,6–31,1%).

Таким образом, при посеве проса сеялкой СКП-2,1 применение послепосевных агротехнических приемов способствовало, в зависимости от варианта, повышению продуктивных стеблей к уборке на 5,1–13,7%, снижению засоренности посевов с 206 до 116–176 г/м2, или на 1,2–1,8 раза. В наименьшей степени (12,5–13,0%) посевы проса были засорены на вариантах при сочетании послепосевного прикатывания и боронования. Применение гербицидной прополки посевов проса способствовало снижению засоренности агрофитоценоза в среднем на 44%.

Конечным итогом агротехнического приема и в целом технологии при выращивании культуры является продуктивность или получение определенного уровня урожайности зерна. Как показали наблюдения, доминирующим и определяющим фактором состояния агрофитоценоза посевов проса и его конечной урожайности является засоренность посевов культуры и удельная масса сорного компонента (табл. 3).

Таблица 3

Влияние послепосевных агротехнических приемов на урожайность зерна проса, т/га

|

Послепосевные операции (фактор А) |

Вариант химизации (фактор В) |

Средняя по А (НСР 05 – 0,12 т/га) |

|

|

Без гербицида |

С гербицидом |

||

|

1. Контроль |

1,98 |

2,13 |

2,06 |

|

2. Боронование до всходов (1) |

2,07 |

2,29 |

2,18 |

|

3. Боронование до всходов (2) |

2,26 |

2,37 |

2,32 |

|

4. Прикатывание после посева ЗККШ-6А |

2,23 |

2,32 |

2,28 |

|

5. Вариант 4 + боронование до всходов (1) |

2,32 |

2,49 |

2,40 |

|

6. Вариант 4 + боронование до всходов (2) |

2,26 |

2,49 |

2,38 |

|

7. Вариант 4 + боронование до и после всходов |

2,31 |

2,34 |

2,32 |

|

Среднее по В (НСР 05 – 0,06 т/га) |

2,20 |

2,35 |

|

На фоне без химической прополки посевов проведение двукратного боронования посевов БЗСС-1,0 способствовало снижению биомассы сорняков в посевах проса и повышению урожайность на 0,28 т/га, или 14,1%.

Проведение однократного боронования было недостаточно эффективным. Дополнительное прикатывание посевов после боронования способствовало оптимизации сложения верхнего слоя почвы, снижению засоренности и повышению урожайности зерна проса на 0,25 т/га (12,6%).

Наиболее эффективным агроприемом повышения урожайности проса было сочетание послепосевного прикатывания и довсходового однократного боронования. При данном агроприеме урожайность проса повышалась относительно контроля на 0,34 т/га (17,2%), а при применении дополнительной гербицидной прополки посевов – на 0,36 т/га, или 16,9%.

Двукратное боронование в сочетании с прикатыванием не способствовало дальнейшему повышению урожайности проса (вариант 6) относительно однократного боронования, что не отмечалось и на фоне без дополнительного прикатывания почвы (в среднем 2,38 т/га).

Проведение дополнительного боронования посевов после всходов культуры способствовало, как и на посевах яровой пшеницы, некоторому (на 8%) изреживанию всходов и не повышало урожайность зерна (в среднем 2,32 т/га).

Аналогичная закономерность в эффективности отдельных агротехнических приемов в целом отмечалась и на фоне применения гербицидов, где засоренность агрофитоценоза уменьшалась на 44%.

Применение химической прополки посевов проса гербицидами группы 2,4-Д, в основном из-за значительного (более 50%) количества мятликовых сорняков повышало урожайность в среднем только на 0,15 т/га, или 6,8%.

Таким образом, наиболее эффективным агротехническим приемом после посева проса сеялкой СКП-2,1 было применение дополнительного прикатывания и однократного довсходового боронования, обеспечивающих прибавку зерна в среднем 0,34 т/га, или 17,2%.

Без применения дополнительного прикатывания почвы целесообразно проведение двукратного довсходового боронования посевов, обеспечивающего прибавку зерна проса 0,28 т/га, или 14%.

Заключение

Применение агротехнических приемов после посева проса сеялкой СКП-2,1 способствовало, в зависимости от варианта, повышению продуктивного стеблестоя культуры к уборке на 5–14%, снижению засоренности агрофитоценоза с 206 до 116–176 г/м2, или в 1,2–1,8 раза.

В наименьшей степени посевы проса были засорены на вариантах при сочетании послепосевного дополнительного прикатывания и боронования – 12,5–13,0% от биомассы агрофитоценоза. Применение гербицидной прополки посевов препаратами группы 2,4-Д способствовало снижению засоренности посевов в среднем на 44%.

Наиболее эффективным и молозатратным агротехническим приемом после посева проса сеялкой СКП-2,1 было сочетание дополнительного прикатывания и однократного довсходового боронования БЗСС-1,0, обеспечивающих прибавку зерна в среднем 0,34 т/га (17,2%).

Без применения дополнительного прикатывания почвы целесообразно двукратное довсходовое боронование посевов, обеспечивающее снижение засоренности посевов на 28,6% и прибавку зерна 0,28 т/га, или 14%. Применение химической прополки посевов препаратами группы 2,4-Д, при преобладании мятликовых сорняков, обеспечивает прибавку зерна 0,15 т/га (7,5%).

-

L.V. Yushkevich1, 2, V.V. Chibis1, 2

-

1Omsk Agrarian Scientific Center, Omsk

-

2Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Список литературы Влияние послепосевных агротехнологических приемов на формирование агрофитоценоза и урожайность проса в лесостепи Западной Сибири

- Янова М.А. Исследование проса и продуктов его переработки / М.А. Янова, Н.А. Колесникова, Е.Я. Мучкина // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. - 2015. - № 11. - С. 130-135.

- Технологические системы возделывания зерновых и зернобобовых культур: рекомендации / под общ. ред. И.Ф. Храмцова, Н.П. Дранковича. - Омск: ЛИТЕРА, 2014. - 105 с.

- Чертков Г.В. Совершенствование технологии возделывания проса в Западной Сибири: монография / Г.В. Чертков, Л.В. Юшкевич. - Омск, 2009. - 170 с.

- Сапрыкин В.С. Просо в Сибири: монография / В.С. Сапрыкин. - Новосибирск, 1997. - 184 с.

- Холмов В.Г. Интенсификация и ресурсосбережение в земледелии лесостепи Западной Сибири: монография / В.Г. Холмов, Л.В. Юшкевич. - Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. - 396 с.

- Федулова Н.М. Просо: агротехника и селекция / Н.М. Федулова // Земля сибирская, дальневосточная. - 1980. - № 9. - С. 13-15.

- Rusek P. & Mikos-Szymanska Marzena & Karsznia M. & Sienkiewicz-Cholewa U. & Igras J. (2016). The effectiveness of nitrogen-phosphorus fertilization in winter wheat (Triticum aestivum l.) cultivation. 22. 752-755.

- Методика и техника учета сорняков: научные труды НИИ сел. хоз-ва Юго-Востока. - Саратов, 1969. - Вып. 26. - 197 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов опытов): учебник / Б.А. Доспехов. - М.: Альянс, 2011. - 352 с.