Влияние поверхностного переувлажнения на биологические свойства лугово-черноземных почв Каменной степи

Автор: Кутовая О.В., Тхакахова А.К., Чевердин Ю.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 82, 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследован ряд из трех почв, залегающих на широких плоских водоразделах с суффозионными западинами (Каменная степь, Таловский район, Воронежская обл., Россия) и отличающихся проявлением избыточного сезонного увлажнения: чернозем миграционно-мицелярный (Haplic Chernozem (Clayic, Pachic)) на выпуклом элементе микрорельефа; чернозем глинисто-иллювиальный элювиированный глубокослабоглееватый (Luvic Stagnic Phaeozem (Clayic, Pachic)) в мелкой западине с сезонным затоплением до двух недель в год; чернозем глинисто-иллювиальный квазиглеевый элювиированный слитизированный (Luvic Vertic Stagnic Phaeozem (Epiloamic, Endoclayic, Pachic)) в глубокой западине с сезонным затоплением от одного до трех месяцев. Исследовали комплекс эколого-трофических групп микроорганизмов (амилолитики, актиномицеты, микромицеты, денитрификаторы и аэробные азотфиксаторы) по профилю почв при одновременном отборе образцов в конце лета (август). Установлено, что избыточное увлажнение влияет на следующие группы микроорганизмов: микроскопические грибы (сухопутные аэробные микроорганизмы), актиномицеты (континентальная ветвь прокариот широкой экологической амплитуды), денитрификаторы (типичные анаэробные формы). Численность микромицетов снижается от 5.6 до 3.5 lg КОЕ/г почвы по мере нарастания анаэробных условий, актиномицетов - возрастает до 4.2 lg КОЕ/г почвы во влажных горизонтах гидроморфных разновидностей черноземов, денитрификаторы проявляют свою активность (2.5-3.6 lg КОЕ/г почвы) только в почвах западин со следами сезонного затопления. Длительность сезонного увлажнения является фактором изменения структуры микробного сообщества и выражается в смене доминантов в группах микроорганизмов. Соотношение групп микроорганизмов потенциально можно использовать для оценки степени аэробных/анаэробных условий среды обитания почв степной зоны.

Гидроморфизм, биологическая активность, микробиоценоз, микроорганизмы-индикаторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14313651

IDR: 14313651 | УДК: 631.466 | DOI: 10.19047/0136-1694-2016-82-56-70

Текст научной статьи Влияние поверхностного переувлажнения на биологические свойства лугово-черноземных почв Каменной степи

DOI: 10.19047/0136-1694-2016-82-56-70

К концу XX в. возникла проблема переувлажнения черноземов Каменной Cтепи, которую связывают с особенностями литологии почвообразующих пород, изменением климатических показателей (увеличением количества осадков и повышением среднемесячных температур зимних месяцев), антропогенной деятельностью (Хитров, Чевердин, 2007). Произошло повышение уровня грунтовых вод с 7 м в конце XIX в. до 3–5 м в настоящее время (Хитров и др., 2013; Зборищук, Зотова, 2006). Появились очаги переувлажненных черноземов, в которых весной верховодка поднимается до поверхности, а иногда происходит временное затопление (Сорокина и др., 1993). Изменение водно-воздушного режима черноземов приводит к трансформации их свойств, среди автоморфных появляются гидроморфные разновидности черноземных почв.

Влажность почвы и длительность переувлажнения являются факторами, определяющими состав и структуру комплекса почвенных микроорганизмов, а также специфику их функционирования и направленность почвенных процессов. Кроме того, одной из составляющих комплексной оценки экологического состояния переувлажненных черноземов является изучение их биологической активности и выявление физиологических групп микроорганизмов, которые могут быть индикаторами степени локального увлажнения.

Цель исследований – изучить трансформацию структуры микробных комплексов в лугово-черноземных почвах разной степени сезонного увлажнения на основе вертикально-ярусных характеристик.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

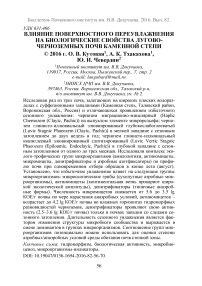

Объектами исследования являлись переувлажненные и затопленные участки почв на территории НИИ сельского хозяйства Центрально-черноземной полосы им. В.В. Докучаева (НИИСХ ЦЧП), приуроченные к вогнутым элементам рельефа. Один из таких участков находится на территории бывшего сурчиного заповедника № 2, расположенного западнее лесополосы № 138, где по состоянию на май 2006 г. обнаружена подавляющая часть ареалов (30 из 31) переувлажненных почв (Хитров, Чевердин, 2007).

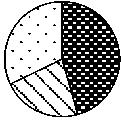

Рис. 1. Расположение разрезов (указывает конец стрелки) на участке бывшего сурчиного заповедника № 2 по состоянию почв на май 2006 г.: 1 – затопленные; 2 – переувлажненные до поверхности; 3 – высохшие с поверхности со следами затопления; 4 – высохшие с поверхности без следов затопления (по Хитров, Чевердин, 2007); 5 – лесополоса № 138.

Исследуемые разрезы расположены в западинах различной глубины относительно общего уровня поверхности, их местоположение показано на рис. 1.

Название почвы для каждого почвенного профиля дано в полевых условиях с последующим лабораторным уточнением в соответствии с классификациями почв СССР (К-1977), России (РК) (2004, 2008) и международной классификацией почв (WRB-2007) (2007) на основе конкретного проявления имеющихся в классифицируемом объекте диагностических признаков, используемых в соответствующей классификации. Названия почв по WRB, представленные в статье, отредактированы в соответствии с третьей редакцией WRB-2014, утвержденной на 20-м Мировом конгрессе по почвоведению, проходившем в июне 2014 г. в Корее.

Разр. Т-0080 находится на ровной горизонтальной поверхности и не испытывает дополнительного переувлажнения в весенний период. Почва: лугово-черноземная среднемощная срединно вскипающая легкоглинистая на мергелистых покровных глинах (К-1977); чернозем миграционно-мицелярный глубококвазиглее-ватый среднемощный легкоглинистый на мергелистых покровных глинах (РК); Haplic Chernozem (Clayic Pachic)) (WRB-2014).

Разр. Т-0081 расположен в западине общей площадью около 200 м 2 , глубина которой составляет 40–50 см. Почвы этого разреза затоплены весной 15–20 дней. Почва: лугово-черноземная выщелоченная оподзоленная глубокослабоглееватая среднемощная легкоглинистая на бурых покровных глинах (К-1977); чернозем глинисто-иллювиальный элювиированный глубокослабоглееватый среднемощный легкоглинистый на бурых покровных глинах (РК); Luvic Stagnic Phaeozem (Clayic Pachic) (WRB-2014).

Разр. Т-0079. Сезонное затопление почвы этого разреза самое длительное и продолжается до начала июня. Глубина западины относительно общей поверхности составляет около 1 м. Почва: лугово-черноземная выщелоченная оподзоленная слитая среднемощная тяжелосуглинистая на лёссовидных глинах (К-1977); чернозем глинисто-иллювиальный квазиглееватый элювиированный слитизированный среднемощный тяжелосуглинистолегкоглинистый на лёссовидных глинах (РК); Luvic Vertic Stagnic Phaeozem Epiloamic Endoclayic Pachic (WRB-2014).

Все разрезы расположены на территории с близким уровнем залегания грунтовых вод – 3–4 м, имеется подпитка капиллярной каймы, что дает основание отнести эти почвы к луговочерноземному ряду.

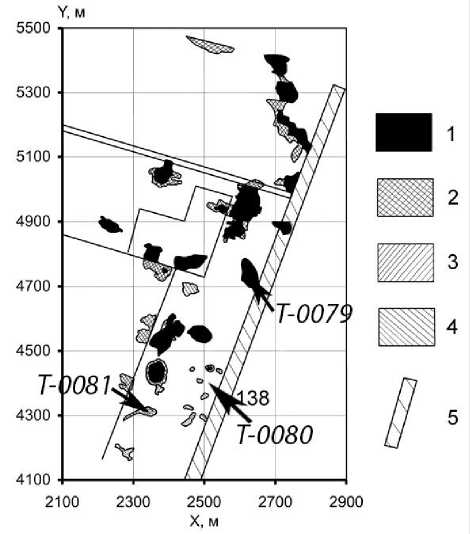

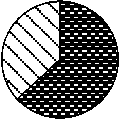

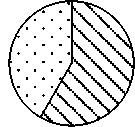

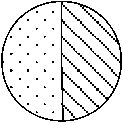

Образцы для микробиологических исследований отбирали из гумусовых горизонтов, верхней части профиля (10–20 см); горизонтов, дифференцирующихся по элювиально-иллювиальному типу – из средней части (60–90 см); из нижней части профиля (120–130 см). Характеристика объектов и глубина взятия образцов представлена в таблице. Условная схема строения профилей показана на рис. 2.

Характеристика объектов исследования и глубина взятия образца

|

№ почвенного |

Почва |

Морфоло- |

Глубина |

Глубина |

|

разреза, сте- |

гический |

залегания |

взятия |

|

|

пень сезонно- |

горизонт |

горизонта, |

образца, |

|

|

го увлажнения |

см |

см |

||

|

Т-0079, затоп- |

Лугово-черноземная |

AUrz |

0–6 |

|

|

лен в мае |

выщелоченная опод- |

АU * |

6–29 |

10–20 |

|

золенная слитая |

АUb,el |

29–50(58) |

||

|

среднемощная тяже- |

BIel |

50(58) – |

||

|

лосуглинистая на |

BIel,g |

68(70) |

60–70 |

|

|

лёссовидных глинах |

BIel,g |

68(70)–80 |

||

|

BI/V/Q |

80–90 |

|||

|

Vg,th,i |

90–121 120–150 |

120–130 |

||

|

Т-0081, затоп- |

Лугово-черноземная |

AUrz |

0–6 |

|

|

ление 15– |

выщелоченная опод- |

АU |

6–29 |

10–20 |

|

20 дней |

золенная глубо- |

АUb,el |

29–50(58) |

|

|

кослабоглееватая |

BIel |

50(58) – |

||

|

среднемощная легко- |

ВIq |

68(70) |

85–95 |

|

|

глинистая на бурых |

BIg |

68(70)–110 |

120–130 |

|

|

покровных глинах |

BCAmc,q,i |

110–150 150–170 |

||

|

Т-0080, без |

Лугово-черноземная |

AUrz |

0–6(7) |

|

|

следов затоп- |

среднемощная сре- |

АU |

6(7)–30 |

10–20 |

|

ления |

динно вскипающая |

АU |

30–50 |

|

|

легкоглинистая на |

АUb |

50–60(66) |

55–65 |

|

|

мергелистых покров- |

АUb,са,lc |

60(66)- |

||

|

ных глинах |

ВCAmc,zoo |

68(75) |

||

|

ВСca,nc,zoo |

68(75) – |

120–130 |

||

|

BDca,mc,n |

95(100) |

|||

|

c,ml,q |

100 – 115(120) 120–150 |

*Жирным шрифтом выделены горизонты, из которых отобрали образцы.

Определение численности эколого-трофических групп микроорганизмов проводили методом посева на твердые питательные среды (мясопептонный агар, крахмалоаммиачный агар, голодный агар, среду Чапека для культивирования микромицетов) (Теппер и др., 2005) и методом предельных разведений (Практикум по микробиологии …, 1976) на жидкие среды (среда Виноградского для

Рис. 2. Схема строения профилей и расположения разрезов относительно поверхности почвы. Овалом выделены горизонты, из которых отбирали образцы и проводили микробиологическое исследование.

культивирования анаэробных азотфиксаторов, среда ГНД (Ильина, Фомина, 1983) – для микроорганизмов группы нитратного дыхания). Активность азотобактера оценивали по обрастанию почвенных комочков на среде Эшби (Теппер и др., 2005).

Влажность почвы определяли весовым методом (Вадюнина, Корчагина, 1986).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

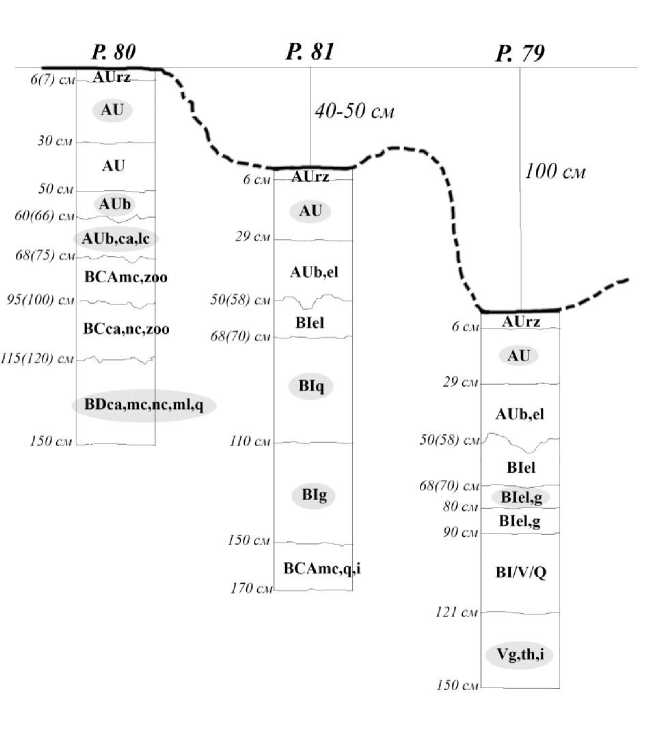

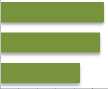

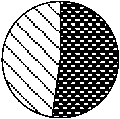

Влажность почвы по профилю трех изучаемых разрезов представлена на рис. 3. Несмотря на то, что почвенные образцы отбирали в засушливый период (в августе), их влажность достаточно сильно различалась как по разрезам, так и по почвенным горизонтам внутри каждого разреза. В разр. Т-0080 (не испытывает поверхностного переувлажнения) она увеличивалась вниз по профилю от 8 до 19%; в разр Т-0081 (затоплен 15–20 дней) – от 17 до 26%; в переувлажненной почве – разр. Т-0079 (затоплен в мае) – от 21 до 29%. Многие исследователи отмечают уменьшение влажности черноземов вниз по профилю (Шеин и др., 2012; Козлова, 2009; Брехова, Щеглов, 2001), что является очевидным в автоморфных разновидностях почв.

Инверсия показателей влажности (низкие в гумусовоаккумулятивных горизонтах и повышенные в глубинных горизонтах профиля) является характерным признаком переувлажненных почв. Увеличение влажности вниз по профилю почвы другие авторы также связывают с влиянием грунтовых вод (Федотова и др., 2011).

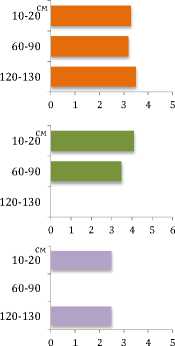

Результаты микробиологических посевов на твердые и жидкие питательные среды представлены на рис. 4.

Рис. 3. Распределение влажности в момент отбора образцов по профилю разрезов: 1 – Т-0080, 2 – Т-0081, 3 – Т-0079.

Т-0080

60-90

120-130

10-20см

Т-0081

Т-0079

60-90

120-130

10-20см

см 10-20

60-90

120-130

60-90

120-130

см 10-20

10-2с0м

60-90

120-130

10-20с

60-90

120-130

10-20с

см 10-20

60-90

120-130

0 50

0 20 40 60 80 100

60-90

120-130

0 20 40 60 80 100

Рис. 4. Численность микроорганизмов различных физиологических групп в профиле черноземных почв, отличающихся по степени гидро-морфности (поверхностного переувлажнения в весенне-летний период): Т-0080 – без следов затопления; Т-0081 – затоплен 15–20 дней; Т-0079 – затоплен в мае.

Амилолитики – микроорганизмы, участвующие в процессах разложения сложных углеродсодержащих веществ, вплоть до гумусовых. Однако они могут потреблять и более простые вещества: моно- и дисахариды. Для построения клеток амилолитики используют азот из почвы в виде минеральных соединений. Численность микроорганизмов этой группы уменьшается по профилю во всех почвах от 7.2 до 4.2 lg КОЕ/г, особенно резко в разр. Т-0080 (без следов затопления) – на 2 порядка. Наибольшая численность обнаружена в гумусовом горизонте наиболее влажного разр. Т-0079, она составила 7.25 lg КОЕ/г почвы.

Актиномицеты – особая группа бактерий, у которых мицелиальная организация определяет жизненные циклы и экологические стратегии, отличные от истинных бактерий. Актиномицеты подобны более сложно организованным эукариотным организмам – грибам. Мицелиальная стадия их развития является приспособлением к обитанию в твердофазном субстрате. Актиномицеты являются активными гидролитиками, большинство из них – аэробы. Максимальная численность актиномицетов зафиксирована в гумусовом горизонте разр. Т-0080, что связано с их устойчивостью к высушиванию. В разр. Т-0081 и Т-0079 наблюдается тенденция к увеличению количества колоний от верхних к нижним частям профиля.

Почвенные грибы представляют крупную экологическую группу, участвующую в минерализации органических остатков растений и животных и в образовании гумуса (Звягинцев и др., 2005). Грибы являются основными деструкторами таких сложных соединений, как лигнин, хитин, дубильные вещества, целлюлоза, гумус, делая возможным дальнейшее их использование другими организмами. Темная окраска мицелия некоторых микромицетов обусловлена накоплением меланиноподобных пигментов и имеет прогумусовый характер. Грибы требовательны к условиям аэрации, поэтому богаче представлены в верхних горизонтах почвы. По характеристике микроскопических грибов прослеживается четкая зависимость их численности от увлажненности почвы, связанная с поверхностным сезонным затоплением. Наибольшее количество микромицетов обнаружено в гумусовом горизонте разреза Т-0080 (наименее влажный) – 5.65 lg КОЕ/г почвы, далее с глубиной число грибных зачатков постепенно снижается и достигает минимума в нижнем гор. BDca,mc,nc,ml,q (4.3 lg КОЕ/г почвы). В разр. Т-0081 (затоплен 15–20 дней) микроскопические грибы обнаружены в верхнем и среднем горизонтах, а в самом влажном разр. Т-0079 – только в гумусовом горизонте.

Денитрификаторы, являясь факультативными анаэробами, осуществляют процесс окисления органического вещества за счет нитратов, которые при этом восстанавливаются. Связанный мик-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. Вып. 82. роорганизмами азот вновь превращается в атмосферный резерв в виде N 2 . Денитрификация протекает в условиях недостатка атмосферного кислорода.

Отмечена взаимосвязь активности денитрификаторов с показателями влажности горизонтов и продолжительностью затопления почвы, что связано с функциональными особенностями этой группы микроорганизмов. В самом сухом разр. Т-0080 денитри-фикаторы не обнаружены, тогда как в разр. Т-0079, испытывающем длительное сезонное увлажнение, их активность была максимальной и составила 3.6 lg КОЕ/г почвы. В средней части профиля всех разрезов денитрификаторы своей активности не проявляли.

Микроорганизмы, культивируемые на безазотистой среде Эшби, являются типичными олигонитрофилами, способными ассимилировать молекулярный азот атмосферы. К таким бактериям относятся представители рода Azotobacter .

Высокая активность азотобактера в разр. Т-0079 связана со сроком отбора образцов (засушливый август) и сложившимися оптимальными условиями увлажнения в гумусовом горизонте этого разреза (21%). С глубиной активность азотобактера уменьшается.

С глубиной, не зависимо от степени переувлажнения почвы, уменьшается количество практически всех групп микроорганизмов, кроме актиномицетов. Однако в нижней части профиля (глубина 120–130 см) активность некоторых эколого-трофических групп выше, чем в вышележащем, среднем горизонте (глубина 60– 90 см). Это отмечено для денитрификаторов разр. Т-0079 и Т-0081, аэробных азотфиксаторов разр. Т-0081, что, возможно, связано с количеством доступных для этих форм микроорганизмов органических веществ в почве.

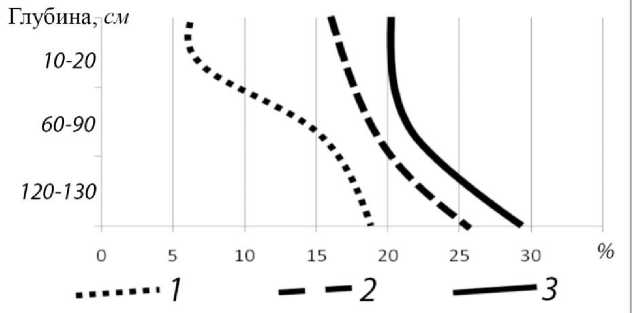

Для характеристики структуры микробиологического сообщества, связанного с переувлажнением черноземных почв, выбраны группы микроорганизмов, наиболее ярко реагирующие на показатели почвенной влажности: микроскопические грибы (сухопутные аэробные микроорганизмы), численность микромицетов уменьшалась во влажных горизонтах; актиномицеты (континентальная ветвь прокариот широкой экологической амплитуды), численность которых возрастала во влажных горизонтах гидроморфных разновидностей; денитрификаторы (типичные анаэробные формы), проявляющие свою активность только в гидроморфных черноземах. Результаты представлены на рис. 5.

Глубина Разр. Т-0080

взятия образцов

10-20 см AU

Разр. Т-0081

Разр. Т-0079 AU

AU

60-90 см АUb+ АUb,са,lc

BIq

BIel,g

120-130 см

ж2 3

BIg

Vg,th,i

Рис. 5. Структура микробного сообщества основных физиологических групп (1 – микромицетов; 2 – актиномицетов; 3 – денитрификаторов), отзывающихся на увлажнение в профиле разрезов лугово-черноземных почв: Т-0080 – без следов затопления; Т-0081 – затоплен 15–20 дней; Т-0079 – затоплен в мае.

В разр. Т-0080, без сезонного переувлажнения, по всем горизонтам преобладали грибы, меньшую долю занимали актино-мицеты, которые встречались в двух верхних горизонтах, денит-рификаторы – анаэробные микроорганизмы в этой почве (наименее подверженной гидроморфным изменениям) не были обнаружены.

В разр. Т-0081 (переувлажнен 15–20 дней) актиномицеты встречались во всех исследованных почвенных горизонтах и доминировали среди рассматриваемых групп микроорганизмов.

Кроме того, в верхнем и нижнем горизонтах появляются де-нитрификаторы, хотя их роль незначительна. В нижнем горизонте отсутствуют почвенные микроскопические грибы.

В разр. Т-0079 (затоплен до начала июня) анаэробы-денитрификаторы преобладали над актиномицетами, грибы развивались только в гумусовом горизонте.

Потенциальная микробиологическая активность в конце летнего сезона (август) для лугово-черноземных почв различной степени сезонного переувлажнения отличается по своему качественному и количественному составу. При нарастании степени гидроморфизма профиля почв лугово-черноземного ряда соотношение в микробном сообществе меняется от микроскопических грибов далее в пользу континентальной ветви прокариот – акти-номицетов, а затем преимущество получают типичные анаэробные микроорганизмы группы нитратного дыхания – денитрификаторы.

Таким образом, сезонное переувлажнение почв является мощным фактором воздействия на структуру микробных сообществ, в свою очередь, микроорганизмы мгновенно реагируют на изменения условий окружающей среды увеличением численности одних экологических групп и уменьшением других.

При анализе структуры микробного сообщества, реагирующего на избыточное увлажнение, были выделены экологотрофические группы микроорганизмов-индикаторов гидроморфных разновидностей черноземных почв.

Микромицеты отчетливо отзываются на избыточную увлажненность черноземных почв Каменной Степи снижением численности или полным отсутствием грибных зачатков. Такую же особенность почвенных грибов отмечали другие исследователи (Стрелкова, 2006; Казеев, Стрелкова, 2004) и рекомендовали использовать их в качестве биоиндикаторов процессов переувлажнения. Активность денитрификаторов и численность актиномице-тов также являются показательными для характеристики степени окислительно-восстановительных процессов в почвенных горизонтах.

Изучив долю микромицетов, актиномицетов и денитрифи-каторов, можно диагностировать факт влияния избыточного поверхностного увлажнения, а также степень аэробных/анаэробных условий среды обитания микроорганизмов в почвах степной зоны.

Благодарность. Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 14-26-00079.

EFFECTS OF SURFACE FLOODING ON BIOLOGICAL PROPERTIES OFMEADOW-CHERNOZEMS

Список литературы Влияние поверхностного переувлажнения на биологические свойства лугово-черноземных почв Каменной степи

- Брехова Л.И., Щеглов Д.И. Деградационные изменения водно-физических свойств черноземов ЦЧО в условиях интенсивного использования//Вестн. ВГУ. Сер. Химия, биология. 2001. № 2. С. 106-108.

- Вадюнина А.Ф., Корчагина 3.А. Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.

- Зборищук Ю.Н., Зотова А.А. К гидроморфности черноземов Каменной Степи//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. 2006. № 2. С. 8-13.

- Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. 445 с.

- Ильина Т.К., Фомина О.М. Авторское свидетельство № 113328а от 30.06.83. “Питательная среда для культивирования почвенных микроорганизмов”.

- Казеев К.Ш., Стрелкова В.И. Влияние затопления растворами минеральных солей на биологические свойства черноземов Юга России//Черноземы центральной России: генезис, география, эволюция. Воронеж, 2004. С. 354-358.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Козлова А.А. Сезонные изменения водно-температурного режима почв Приангарья, осложненных палеокриорельефом//Актуальные вопросы биологии в Байкальском регионе: Мат-лы межд. конф. Иркутск, 2009. Вып. 2. С. 6-10.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Практикум по микробиологии/Под ред. Егорова Н.С. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 307 с.

- Сорокина Н.П., Иванов А.М., Ремезов В.И. Использование детальных агроэкологических карт для построения региональных моделей плодородия//География и картография почв. М., 1993. С. 262-268.

- Стрелкова В.И. Влияние переувлажнения и засоления на биологические свойства почв юга России: Автореф. … к. б. н. Ростов-на-Дону, 2006. 24 с.

- Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. М.: Дрофа, 2005. 256 с.

- Федотова А.В., Стрелков С.П., Сорокин А.П. Пространственное варьирование физических свойств в бурых аридных почвах дельты Волги//Проблемы региональной экологии и природопользования. Естественные науки. 2011. № 2 (35). С. 95-105.

- Хитров Н.Б., Чевердин Ю.И. Причины возникновения и география временно переувлажненных и затопленных почв Каменной Степи//Бюл. Почв. ин-та. 2007. Вып. 59. С. 3-13.

- Хитров Н.Б., Чевердин Ю.И., Чижикова Н.П., Роговнева Л.В. Почвы Каменной Степи, имеющие признаки слитогенеза (вертигенеза)//Бюл. Почв. ин-та. 2013. Вып. 72. С. 3-25.

- Шеин Е.В., Русанов А.М., Анилова Л.В., Достова Т.М. Изменение водного режима чернозема типичного при формировании на его поверхности пирогенного слоя//Вестн. ОГУ. 2012. № 10(146). С. 112-116.

- World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2014. 181 p.