Влияние пожаров на пространственное распределение охотничьих млекопитающих Еврейской автономной области

Автор: Ревуцкая О.Л., Глаголев В.А., Фетисов Д.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 4 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе проведена оценка горимости растительности территории охотничьих хозяйств и особо охраняемых природных территорий Еврейской автономной области за период с 2010 по 2014 гг. Выполнен количественный анализ пространственной изменчивости плотности населения охотничьих млекопитающих в зависимости от горимости растительности региона. Показано, что в распределении животных важную роль играют сезонность (весенне-летние и осенние) пожаров и тип сгоревшей растительности (лес, лугово-болотная растительность, сельхозугодья).

Еврейская автономная область, горимость, охотничьи животные, пространственное распределение, статистический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143165339

IDR: 143165339 | УДК: 574.3:630*43(571.621) | DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-4-5-17

Текст научной статьи Влияние пожаров на пространственное распределение охотничьих млекопитающих Еврейской автономной области

Одним из показателей состояния растительного покрова является уровень насыщенности флоры синантропными видами, т.е. растениями, предпочитающими произрастание в непосредственной близости от мест проживания человека или на антропогенно нарушенных территориях. Синантропизация естественного растительного покрова – постепенное изменение состава и структуры растительности под давлением антропогенных факторов. При этом происходят следующие преобразования: обеднение видового состава флоры; эволюционные последствия, которые включают уменьшение генетической разнородности отдельных видов, раздробление популяции; ценотические изменения, в том числе замена коренных растительных сообществ синантропными, замещение автохтонных (аборигенных) видов аллохтонными (пришлыми) [5].

Состав любой природной флоры представлен растениями местной флоры – аборигенными, произрастание которых в данной местности обусловлено естественными причинами и не связано с человеком, и растениями заносными – адвентивными, которые появились в составе флоры данной местности из других регионов и стран в результате деятельности человека. Не являясь компонентом местной флоры, состав адвентивных видов, тем не менее, находится в определенном соответ- ствии с местными природно-климатическими условиями [7].

В определении адвентивных растений A. Sakai [31] указывает на то, что они являются «чужеродными» для изучаемых территорий, их появление связано с деятельностью человека, автор рассматривает их в качестве «иммигрантов, пришлых, случайно занесенных», а процесс иммиграции как «вселение в какую-либо местность ранее там не обитавших». Процесс заноса адвентивных растений и их внедрения в природную флору называют адвентизацией флоры [20]. Процесс адвентизации флоры, то есть насыщение флоры освоенных территорий заносными видами растений, является одним из проявлений антропогенной трансформации флоры [1].

В настоящей работе рассматриваются синантропные представители рода Potentilla L. (лапчатка) флоры Приамурья и Приморья.

Материалом для работы послужили гербарные коллекции, хранящиеся в фондах Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE, Санкт-Петербург), Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина (MHA, Москва), Федерального научного центра биоразнообразия (VLA, Владивосток), Тихоокеанского института биооргани-ческой химии ДВО РАН (Владивосток), Института водных и экологических проблем ДВО РАН

(KHA, Хабаровск), а также собственные полевые сборы и гербарные материалы коллег.

Род Potentilla L. на территории Приамурья и Приморья (южная континентальная часть российского Дальнего Востока – РДВ) представляют 47 видов из 7 подродов и 17 секций [13]. В видовом составе рода Potentilla изучаемой территории выделено семь флористических комплексов: горнотундровый, лесной, скальный, луговой, степной, прибрежно-отмельный и синантропный [12]. Флористические комплексы объединяют эколо-го-ценотические группы, элементы, приуроченные к сообществам различных типов, соответственно совокупности экологических факторов в пределах экотопов [4, 29]. Ценотическая приуроченность видов определялась нами по результатам полевых исследований, с учетом информации из литературных источников.

Синантропный комплекс рода Potentilla на изучаемой территории представлен 15 видами (31,9% от всех видов лапчатки флоры Приамурья и Приморья). К синантропным, наряду с адвентивными видами, относятся и некоторые виды местной флоры (аборигенные), сопутствующие, подобно адвентивным видам, «преобразующей» деятельности человека (апофиты) [7], которые способны расти и в дикой природе, но все же тяготеют к антропогенным ландшафтам. Синантропный комплекс состоит из двух групп: апофитной (местной) и адвентивной (заносной). Апофитная группа видов рода Potentilla объединяет четыре представителя (8,5%): P. anserina (л. гусиная), P. norvegica (л. норвежская), P. omissa (л. упущенная) и P. vorobievii (л. Воробьева), а адвентивная – 11 видов (23,4%): P. approximata (л. сближенная), P. argentea (л. серебристая), P. bifurca (л. вильчатая), P. canescens (л. седоватая), P. collina (л. холмовая), P. erecta (л. прямостоящая, калган), P. heidenreichii (л. Гейденрейха), P. intermedia (л. средняя), P. multifida (л. многонадрезная), P. reptans (л. ползучая) и P. to-bolensis (л. тобольская).

В данной работе приводится конспект синантропных представителей рода Potentilla на изучаемой территории. Для каждого представителя приводится следующая информация: латинское название вида; первоисточники, русское название вида. Приведены «классические местонахождения» и информация о местообитании видов. Показано распространение вида (общее, на российском Дальнем Востоке, на территории Приамурья и Приморья); представлены новые сборы видов на изучаемой территории, для которых приведены местонахождение, местообитание, дата сбора, коллектор и место хранения гербарного образца. Распространение видов лапчатки на территории РДВ приводится по ботанико-географическим районам, принятым для многотомного издания «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985–1996 гг.) [19].

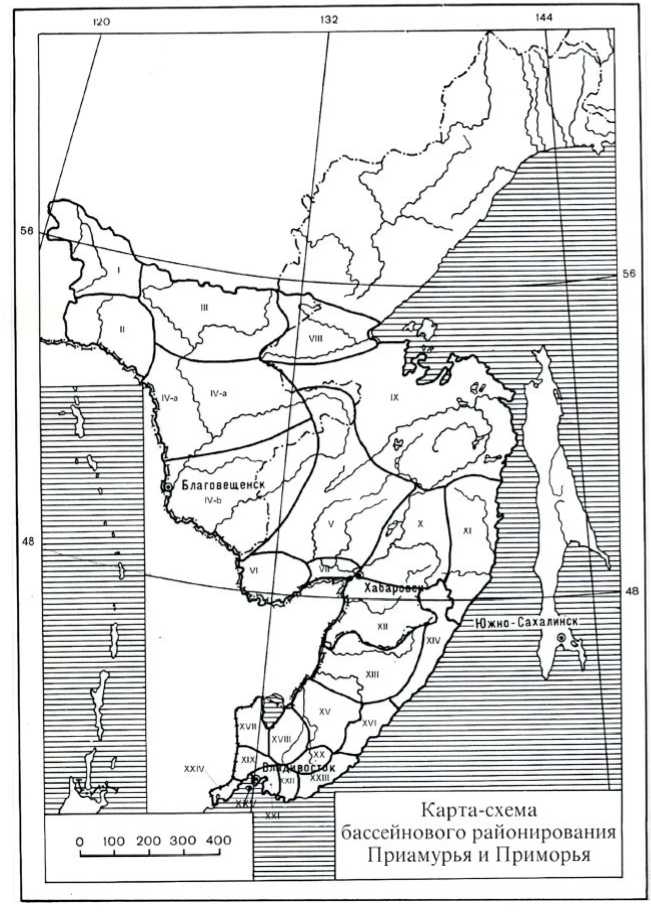

Для характеристики распространения видов на территории Приамурья и Приморья использовалось ботанико-географическое районирование, разработанное нами [12], в основу которого был положен принцип бассейнового районирования, с учетом районирования С.А. Шаталовой [26], предложенного ею для Япономорского бассейна.

Названия районов распространения видов лапчатки на территории Приамурья и Приморья, согласно разработанному бассейновому районированию, следуют ниже.

-

I. Нюкжинский район (Нюкж.) (бассейны рек от Олекмы до Нюкжи), включает Тындинский административный район Амурской области (частично);

-

II. Даурский район (Даур.) (бассейны рек от Ольдоя до Большого Невера), включает Сковоро-динский административный район Амурской области;

-

III. Верхне-Зейский район (Верхне-Зей.) (бассейны рек от Гилюя до Зеи), включает Зейский и Тындинский (частично) административные районы Амурской области;

-

IV. Нижне-Зейский район (Нижне-Зей.), подразделяется на:

IVа. Зейский подрайон (Зей.) (бассейны рек от Зеи до Селемджи), включает Зейский, Магда-гачинский, Шимановский, Свободненский, Маза-новский, Благовещенский (частично) и Селемд-жинский (частично) административные районы Амурской области;

IVб. Благовещенский подрайон (Благ.) (бассейны рек от Томи до Буреи), включает Благовещенский (частично), Серышевский, Белогорский, Ивановский, Ромненский, Тамбовский, Октябрьский, Завитинский, Константиновский, Михайловский, Бурейский и Архаринский административные районы Амурской области и г. Благовещенск;

-

V. Буреинский район (Бур.) (бассейны рек от Буреи до Горина), включает район им. Полины Осипенко (частично), Верхнебуреинский, Солнечный, Амурский административные районы Хабаровского края и Селемджинский административный район Амурской области (частично);

-

VI. Биджанский район (Бид.) (бассейны рек от Биджана до Биры), включает Облученский,

Октябрьский, Ленинский, Биробиджанский, Сми-довичский (частично) административные районы Еврейской автономной области, а также окрестности г. Биробиджана;

-

VII. Урмийский район (Урм.) (бассейны рек от Урми до Кура), включает Смидовичский административный район Еврейской автономной области;

-

VIII. Удский район (Удск.) (бассейны рек от Маи до Уды), включает Тугуро-Чумиканский административный район (частично) Хабаровского края;

-

IX. Амгунский район (Амг.) (бассейны рек от Амгуни до Пильды), включает Николаевский, им. Полины Осипенко (частично), Ульчский, Комсомольский, Тугуро-Чумиканский (частично) административные районы Хабаровского края, г. Комсомольск-на-Амуре;

-

X. Анюйский район (Анюй.) (бассейны рек от Гура до Анюя), включает Нанайский административный район Хабаровского края;

-

XI. Тумнинский район (Тум.) (бассейны рек от Тумнина до Коппи), включает Ванинский и Советско-Гаванский административные районы Хабаровского края;

-

XII. Хорский район (Хор.) (бассейны рек от Хора до Матая), включает Хабаровский, им. Лазо, Вяземский, Бикинский административные районы Хабаровского края и г. Хабаровск;

-

XIII. Бикинский район (Бик.) (бассейны рек от Бикина до Большой Уссурки), включает Пожарский и Красноармейский (частично) административные районы Приморского края;

-

XIV. Самаргинский район (Сам.) (бассейны рек от Самарги до Джигитовки), включает Терней-ский административный район Приморского края;

-

XV. Малиновский район (Мал.) (бассейны рек от Малиновки до Крыловки), включает Лесозаводский, Кировский, Дальнереченский, Красноармейский (частично) административные районы Приморского края;

-

XVI. Рудненский район (Руд.) (бассейны рек от Рудной до Зеркальной), включает Дальнегорский и Кавалеровский административные районы Приморского края;

-

XVII. Комиссаровский район (Комис.) (бассейны рек от Комиссаровки до Абрамовки), включает Ханкайский, Пограничный, Хорольский, Михайловский (частично) административные районы Приморского края;

-

XVIII. Спасский район (Спас.) (бассейны рек от Илистой до Спасовки), включает Черниговский, Анучинский, Спасский, Яковлевский

административные районы Приморского края и г. Спасск-Дальний;

-

XIX. Суйфунский район (Суйф.) (бассейн р. Раздольная), включает Михайловский (частично), Уссурийский, Октябрьский, Надеждинский административные районы Приморского края и г. Уссурийск;

-

XX. Матвеевский район (Матв.) (бассейны рек от Матвеевки до Антоновки), включает Чугуевский административный район Приморского края;

-

XXI. Владивостокский район (Влад.) (бассейны рек полуострова Муравьева-Амурского и побережья Уссурийского залива), включает Шко-товский административный район Приморского края, Большой Камень, Фокино и гг. Владивосток и Артем;

-

XXII. Партизанский район (Парт.) (басс. р. Партизанская), включает Партизанский административный район Приморского края и г. Находку;

-

XXIII. Ольгинский район (Ольг.) (бассейны рек от Аввакумовки до Киевки), включает Оль-гинский и Лазовский административные районы Приморского края;

-

XXIV. Хасанский район (Хас.) (бассейны рек от Барабашевки до Туманной), включает Ха-санский административный район Приморского края.

-

XXV. Острова залива Петра Великого (ОЗПВ), относятся к нескольким районам (в основном к Хасанскому административному району) Приморского края.

Карта-схема бассейнового районирования территорий Приамурья и Приморья представлена на рис.

Знаком «+» в Конспекте отмечены адвентивные (заносные) виды.

В Конспекте используются следующие сокращения: АО – Амурская область; ЕАО – Еврейская автономная область; зал. – залив; ЗПВ – залив Петра Великого; общ. – общее (распространение); окр. – окрестности; о-в – остров; п-ов – полуостров; пос. – поселок; Приам. – Приамурье; ПК – Приморский край; р-н – район; РДВ – российский Дальний Восток; ст. – станция; ХК – Хабаровский край.

В нашем Конспекте, при внутриродовом делении Potentilla , мы придерживались системы Т. Вольфа [34] с учетом представлений С.В. Юзеп-чука [28], Р.В. Камелина [6], J. Soják [33], В.И. Кур-батского [9, 11].

Конспект синантропных представителей рода Potentilla Приамурья и Приморья

Gen. Potentilla L.

Subgen. Schistophyllidium Juz. ex Fed.

Typus: P. bifurca L.

Sect. Bifurcae (Th. Wolf) Grossh.

1. + P. bifurca L. 1753, Sp. Pl. : 497. – P. bifida Pall. 1771, Reise, 1 : 215, 238. – P. orientalis Juz. 1934, Сорн. раст. СССР, 3 : 124; Юз. 1941, Фл. СССР, 10 : 82. – P. semiglabra Juz. 1934, Сорн. раст. СССР, 3 : 124. – Schistophyllidium bifurcum (L.) Ikonn. 1979, Опред. Рас. Бадахш. : 210. – Л. вильчатая.

Описан из Даурии.

Распр. на РДВ: Алд., Даур., Уссур. Заносное. – Общ. распр.: Кавк., Зап. и Вост. Сиб., Ср. Аз.; Ср. Евр. (заносное), Малоаз., Иран., Монг., Яп.-Кит. (Сев. и Сев.-Вост. Китай).

Распространение в Приам. и ПК: Даур., Верхне-Зей., Нижне-Зей. (подрайон Зей.), Бид., Анюй., Тум., Хор., Суйф., Влад., ОЗПВ. Встречается главным образом в бассейне Амура, реже в ПК. В.М. Старченко и Г.Ф. Дарман [22] приводят этот вид впервые для Даурского флористического р-на.

Встречается у дорог, на выгонах, на лугах среди разнотравья, на песках, на железнодорожных насыпях.

Примечание. В последнее время этот редкий заносный на РДВ вид рассматривается в составе особого рода – Schistophyllidium (Juz. ex Fed.) Ikonn. ( Potentilla subgen. Schistophyllidium Juz. ex Fed.) – Расколотолистник, где он называется Schistophyllidium bifurcum (L.) Ikonn. (расколо-толистник вильчатый) [24, 33]

Рис. Карта-схема бассейнового районирования Приамурья и Приморья

Fig. Map-scheme of basin zoning of the Amur region and Primorye

Список литературы Влияние пожаров на пространственное распределение охотничьих млекопитающих Еврейской автономной области

- Григорьева Е.А., Коган Р.М. Пирологическая характеристика климата на юге Дальнего Востока России//Региональные проблемы. 2010. Т. 13, № 2. С. 78-81

- Данилкин А.А. Оленьи (Cervidae). Млекопитающие России и сопредельных регионов. М.: ГЕОС, 1999. 552 с

- Данилкин А.А. Свиные (Suidae)//Млекопитающие России и сопредельных регионов. М.: ГЕОС, 2002. 309 с

- Доманов Т.А. Экология кабарги Moschus Moschiferus (Linnaeus, 1758) хребта Тукурингра: автореф. дис. … канд. биол. наук. Иркутск, 2013. 23 с

- Дорошенко А.М. Влияние геоморфологических характеристик территории Еврейской автономной области на пожароопасность растительности//Региональные проблемы. 2010. Т. 13, № 2. С. 82-85

- Дорошенко А.М., Коган Р.М. Анализ пространственного распространения лесных пожаров на территории Еврейской автономной области//Вестник Томского государственного университета. 2008. № 311. С. 172-177

- Зубарева А.М. Влияние густоты речной сети на пожарную опасность территории Еврейской автономной области//Региональные проблемы. 2018. Т. 21, № 1. С. 42-45

- Коган Р.М., Дорошенко А.М. Оценка пирологических характеристик Среднего Приамурья (на примере Еврейской автономной области)//Региональные проблемы. 2005. № 6-7. С. 63-66

- Колосов А.М. Фауна Дальнего Востока и ее охрана в зоне БАМа. М.: Россельхозиздат, 1978. 222 с

- Курдюков А.Б., Волковская-Курдюкова Е.А. Влияние травяных пожаров на население птиц в открытых ландшафтах Южного Приморья//Русский орнитологический журнал. 2016. Т. 25, Экспресс-выпуск № 1387. С. 5143-5147

- Кучеренко С.П. Звери у себя дома. Хабаровск: Кн. изд-во, 1979. 432 с

- Липатников Е.П., Виньковская О.П. Влияние пожаров на численность кабана (Sus scrofa sibiricus L., 1758) на территории Петровск-Забайкальского лесничества (Забайкальский край)//Байкальский зоологический журнал. 2012. № 1 (9). С. 83-89

- Лукьянова Л.Е. Формирование численности грызунов в пирогенных местообитаниях//Вестник Томского государственного университета. Серия: Биология. 2017. № 39. С. 172-189

- Лукьянова Л.Е., Лукьянов О.А. Экологически дестабилизированная среда: влияние на население мелких млекопитающих//Экология. 2004. № 3. С. 210-217

- Орешков Д.Н., Шишикин А.С. Динамика животного населения при воздействии пожаров разной интенсивности в среднетаежных сосняках Средней Сибири//Сибирский экологический журнал. 2003. № 6. С. 743-748

- Орешков Д.Н. Комплекс мелких млекопитающих как показатель нарушенности лесных экосистем Средней Сибири: автореф. дис. … канд. биол. наук. Красноярск, 2005. 16 с

- Охотхозяйственный реестр за 2011-2017 гг. Иная информация. Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО. Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области. URL: http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-okhrane-i-ispolzovaniyu-obektov-zhivotnogo-mira-pravitelstva-eao/inaya-informatsiya-2/(дата обращения: 23.05.2018)

- Ревуцкая О.Л. Анализ влияния высоты снежного покрова на динамику численности диких копытных (на примере Еврейской автономной области)//Региональные проблемы. 2009. № 12. С. 8-15

- Ревуцкая О.Л. Анализ влияния запасов корма на динамику численности популяции белки (на примере Еврейской автономной области)//Региональные проблемы. 2010. Т. 13, № 2. С. 37-44

- Ревуцкая О.Л., Фетисов Д.М. Влияние структуры местообитаний на пространственное распределение охотничьих млекопитающих в Еврейской автономной области//Региональные проблемы. 2016. Т. 19, № 2. С. 20-30

- Ревуцкая О.Л., Фетисов Д.М. Пространственное распределение охотничьих животных Еврейской автономной области в зависимости от лесистости территории//Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 4. С. 52-59

- Сапаев В.М. Млекопитающие сельскохозяйственного ландшафта юга Приамурья//Животный мир и охотничье хозяйство Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1976. С. 126-132

- Симонов П.С. Влияние природных и антропогенных факторов на распределение грызунов в горных условиях Сихотэ-Алиня (Дальний Восток России)//Вестник КрасГАУ. 2017. № 3. С. 129-137

- Современное состояние лесов российского Дальнего Востока и перспективы их использования/под ред. А.П. Ковалёва. Хабаровск: Изд-во ДальНИИЛХ, 2009. 470 с

- Софронов М.А., Волокитина А.В. Пирологическое районирование в таежной зоне. Новосибирск: Наука, 1990. 205 с

- Софронов М.А., Волокитина А.В., Софронов Т.М. Анализ фактической горимости при лесоустройстве как реализованной пожарной опасности//Лесная таксация и лесоустройство. 2003. № 1 (32). С. 97-102

- Стратегия по снижению пожарной опасности на ООПТ Алтае-Саянского экорегиона: отчет Института леса им. В.Н. Сукачева (ИЛ СО РАН), подготовленный в рамках выполнения работ по проекту ПРООН/МКИ «Расширение сети ООПТ для сохранения Алтае-Саянского экорегиона». Красноярск, 2011. 282 с

- Тимошкина О.А. Влияние вырубок и контролируемого выжигания порубочных остатков на сообщества животных (на примере мелких млекопитающих и птиц Восточного Саяна): дис. … канд. биол. наук. Красноярск, 2004. 181 с

- Фрисман Е.Я., Ревуцкая О.Л. Оценка ресурсного потенциала охотничьих видов млекопитающих Среднего Приамурья России//Районирование территорий: принципы и методы. Тольятти, 2018. С. 287-299

- Шереметьев И.С. Организация сообществ крупных травоядных млекопитающих Северной Азии: дис. … д-ра биол. наук. Владивосток, 2018. 230 с

- Юргенсон П.Б. Биологические основы охотничьего хозяйства в лесах. М.: Лесная промышленность, 1973. 176 с