Влияние предшественников и условий минерального питания на формирование урожая зерна различных сортов озимой пшеницы

Автор: Маковкин А.Н., Квасов Н.А., Хрипунов А.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 5 (20), 2009 года.

Бесплатный доступ

Приведены экспериментальные данные по влиянию предшественников и удобрений на фотосинтетическую деятельность различных сортов озимой пшеницы, урожай зерна и элементы его структуры.

Предшественники, минеральные удобрения, урожай зерна, озимая пшеница

Короткий адрес: https://sciup.org/147123440

IDR: 147123440 | УДК: 631.5:

Текст научной статьи Влияние предшественников и условий минерального питания на формирование урожая зерна различных сортов озимой пшеницы

Результаты и их обсуждение . Основная роль в образовании органического вещества принадлежит фотосинтетической деятельности растений . В наших исследованиях максимальная площадь листьев у сортов озимой пшеницы формировалась в конце фазы трубкования . В этот период ее величина в среднем по сортам составила по чистому пару в зависимости от фона питания 28,7–38,8 тыс . м 2/ га , по занятому пару 24,4–29,0 тыс . м 2/ га и по озимой пшенице 16,2–26,3 тыс . м 2/ га . Превышение средней площади листьев по чистому пару в отношении к занятому пару и озимой пшенице составило соответственно 4,3–9,8 тыс . м 2/ га или 15,0–25,3 % и 12,5 тыс . м 2/ га или 43,6–32,2 %, а самые высокие ее показатели по всем предшественникам и фонам питания в этот период были у сортов Прикумская 140 и Ермак .

В фазу колошения средняя по сортам площадь листьев по чистому пару составила в зависимости от фона питания 22,9–32,5 тыс . м 2/ га , по занятому пару 17,7–22,1 тыс . м 2/ га и по озимой пшенице 10,3–17,3 тыс . м 2/ га . По чистому пару фотосинтезирующая поверхность листового аппарата в этот период была на 22,7–32,0 и 55,0–46,8 % больше , чем по занятому пару и озимой пшенице .

В репродуктивный период , наряду с листовыми пластинками , большая роль в накоплении органического вещества принадлежит фотосинтезирующей поверхности стебля и колоса . Площадь стеблей и колосьев на VIII этапе органогенеза в среднем по сортам в зависимости от фона питания составила по чистому пару соответственно 12,1–15,6 и 11,0–14,0 тыс . м 2/ га или 25,2–26,3 и 22,6–23,9 %, по занятому пару 11,6–13,3 и 9,0–12,0 тыс . м 2/ га или 28,2–30,4 и 23,5–25,3 % и по предшественнику озимая пшеница 6,1-10,5 и 6,59,9 тыс . м 2/ га или 26,7-27,9 и 25,9-28,2 % от всей ассимилирующей поверхности целого растения ( табл . 1).

Исследуемые сорта озимой пшеницы отличаются по величине и вкладу различных органов в общую фотосинтезирующую поверхность растений . В фазу колошения максимальная ассимилирующая поверхность стеблей на варианте без внесения удобрений была по чистому пару у сорта Ермак , по занятому пару у сортов Ермак и Прикумская 140, а на удобренном фоне по чистому пару у сортов

Прикумская 140 и Батько , по занятому пару у сортов Батько и Ермак и по озимой пшенице у сорта Ермак .

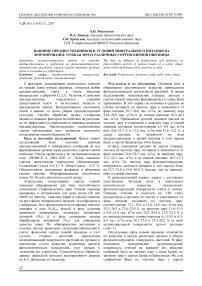

Таблица 1 – Влияние предшественников и фонов минерального питания на ассимиляционную поверхность целого растения различных сортов озимой пшеницы в фазу колошения , тыс . м 2/ га (2005–2006 гг .)

|

Сорта |

Площадь |

|||||||

|

листьев |

стеблей |

колосьев |

всего растения |

|||||

|

о |

э о |

5 |

э о |

5 |

э о |

|||

|

Чистый пар |

||||||||

|

Прикумская 140 |

22,1 |

37,2 |

12,8 |

17,0 |

11,2 |

16,0 |

46,1 |

70,2 |

|

Дон 95 |

23,4 |

27,8 |

12,8 |

14,6 |

11,1 |

12,7 |

47,3 |

55,1 |

|

Батько |

24,8 |

37,0 |

11,7 |

16,3 |

10,8 |

13,4 |

47,3 |

66,7 |

|

Ермак |

23,8 |

30,3 |

13,3 |

15,8 |

12,5 |

15,1 |

49,6 |

61,2 |

|

Ю билейная 100 |

20,5 |

30,2 |

10,0 |

14,4 |

9,7 |

12,8 |

40,2 |

57,4 |

|

Среднее по сортам |

22,9 |

32,5 |

12,1 |

15,6 |

11,0 |

14,0 |

46,0 |

62,1 |

|

Занятой пар |

||||||||

|

Прикумская 140 |

18,0 |

22,4 |

12,2 |

12,6 |

10,2 |

13,1 |

40,4 |

48,1 |

|

Дон 95 |

13,7 |

17,4 |

10,3 |

12,7 |

6,9 |

9,0 |

30,9 |

39,1 |

|

Батько |

19,7 |

26,4 |

11,0 |

15,0 |

8,8 |

11,4 |

39,5 |

52,8 |

|

Ермак |

18,7 |

20,8 |

13,1 |

14,3 |

9,9 |

13,7 |

41,7 |

48,8 |

|

Ю билейная 100 |

18,2 |

23,7 |

11,4 |

11,9 |

9,2 |

12,8 |

38,8 |

48,4 |

|

Среднее по сортам |

17,7 |

22,1 |

11,6 |

13,3 |

9,0 |

12,0 |

38,3 |

47,4 |

|

Озимая пшеница |

||||||||

|

Прикумская 140 |

9,9 |

17,7 |

6,9 |

10,6 |

7,0 |

9,3 |

23,8 |

37,6 |

|

Дон 95 |

10,7 |

15,4 |

6,1 |

10,5 |

7,5 |

7,6 |

24,3 |

33,5 |

|

Батько |

10,7 |

18,2 |

6,2 |

9,8 |

5,7 |

8,7 |

22,6 |

36,7 |

|

Ермак |

11,8 |

19,1 |

6,6 |

12,8 |

6,8 |

14,4 |

25,2 |

46,3 |

|

Ю билейная 100 |

8,6 |

16,2 |

4,8 |

8,8 |

5,4 |

9,5 |

18,8 |

34,5 |

|

Среднее по сортам |

10,3 |

17,3 |

6,1 |

10,5 |

6,5 |

9,9 |

22,9 |

37,7 |

Наибольшая фотосинтезирующая поверхность колосьев на контрольном варианте по чистому пару была у сорта Ермак , по занятому пару у сортов Прикумская 140 и Ермак , по озимой пшенице у сорта Дон 95. На удобренном фоне максимальная ассимилирующая величина этого органа растений была по чистому пару у сортов Прикумская 140 и Ермак , по занятому пару у сортов Ермак и Прикумская 140 и по озимой пшенице у сорта Ермак .

М аксимальная общая фотосинтезирующая поверхность целого растения в фазу колошения на неудобренном фоне по чистому пару была у сортов Ермак и Дон 95, по занятому пару у сортов Ермак , Прикумская 140 и Батько и по озимой пшенице у сортов Ермак и Дон 95. На варианте с внесением удобрений наибольшая ассимиляционная поверхность всего растения формировалась по чистому пару у сортов Прикумская 140 и Батько , по занятому пару у сортов Батько и Ермак и по озимой пшенице у сорта Ермак .

В начале колошения в среднем по сортам на долю листовых пластинок приходится , в зависимости от фона питания , по чистому пару 49,8–52,2 %, по занятому пару 46,1–46,5 % и по предшественнику озимая пшеница 45,1–46,2 % от общей фотосинтезирующей поверхности всего растения , а к молочной спелости зерна она уменьшается по занятому пару и озимой пшенице соответственно до 23,0–18,2 и 15,3–18,2 % или в два и более раза .

В то же время доля участия колосьев в общей ассимилирующей поверхности растений увеличивается к XI этапу по сравнению с VIII этапом органогенеза по занятому пару на 17,7–18,1 тыс . м 2/ га или 30,1–31,0 %, а по озимой пшенице на 10,5–15,2 тыс . м 2/ га или 27,7–30,0 %. За этот период доля фотосинтезирующей поверхности стеблей в среднем по сортам и предшественникам остается практически неизменной как в абсолютном , так и в относительном выражении .

Общая ассимилирующая поверхность растений в репродуктивный период увеличивается по занятому пару в зависимости от фона минерального питания на 6,1–11,6 тыс . м 2/ га , а по озимой пшенице на 6,5–9,2 тыс . м 2/ га или соответственно на 12,9–30,3 и 24,4– 28,4 % только за счет роста доли фотосинтезирующей поверхности колосьев .

Длительность работы листовой поверхности на чистом паре максимальной была на контрольном варианте у сортов Дон 95 и Прикумская 140, а на фоне внесения удобрений у сортов Прикумская 140 и Ермак .

На занятом паре самый большой фотосинтетический потенциал ( ФСП ) на неудобренном фоне был у сортов Ермак и Батько , а на неудобренном фоне у сорта Батько .

По предшественнику озимая пшеница максимальная величина ФСП на всех фонах питания была у сортов Прикумская 140 и Ермак .

На варианте без внесения удобрений ФСП сортов озимой пшеницы по чистому пару составлял в зависимости от сорта 1,39–1,59; по занятому пару 1,08–1,27 и по озимой пшенице 0,74–0,87 млн . м 2/ га сутки . На удобренном фоне он составлял по чистому пару 1,76–2,42; по занятому пару 1,19–1,59 и по озимой пшенице 1,18–1,52 млн . м 2/ га сутки . По всем фонам питания величина фотосинтетического потенциала максимальные значения имела по чистому пару , уменьшаясь от занятого пара к озимой пшенице . М инимальные значения этого показателя на обоих фонах питания по чистому пару были у сорта Ю билейная 100, по занятому пару у сорта Дон 95 и по предшественнику озимая пшеница на контрольном варианте у сорта Батько , а на удобренном фоне у сорта Ю билейная 100.

По сравнению с контролем внесение минеральных удобрений способствовало увеличению величины ФСП в зависимости от сорта озимой пшеницы по чистому пару на 27–53 %, по занятому пару на 10– 30 % и по озимой пшенице на 49–81 %.

Чистая продуктивность фотосинтеза ( ЧПФ ) на контрольном варианте чистого пара составила 6,6-7,9

г / м 2 сутки и максимальные значения этого показателя были у сортов Ермак и Прикумская 140.

На удобренном фоне величина ЧПФ составила 5,7–6,4 г / м 2 сутки и наибольшие значения были у сортов Ермак , Батько и Ю билейная 100.

На занятом паре ЧПФ сортов озимой пшеницы на контроле составила 6,6–8,1, а на удобренном фоне 6,1–8,0 г / м 2 сутки . М аксимальные значения этого показателя на варианте без внесения удобрений были у сортов Дон 95 и Прикумская 140, а на удобренном варианте у сортов Дон 95, Ермак .

По предшественнику озимая пшеница величина ЧПФ на контрольном варианте составила 6,3–7,9, а на удобренном фоне 5,5–6,6 г / м 2 сутки . Самая большая величина ЧПФ по этому предшественнику на варианте без внесения удобрений была у сортов Ю билейная 100, Батько и Ермак , а на удобренном фоне у сортов Дон 95 и Прикумская 140.

Применение минеральных удобрений способствовало незначительному снижению в среднем по сортам ЧПФ по чистому пару и озимой пшенице и не оказывало влияния по занятому пару .

Лучшее распределение ассимилятов в пользу хозяйственно - ценной части урожая на контроле по чистому пару было у сортов Батько и Ю билейная 100, а на удобренном фоне у сортов Дон 95 и Ю билейная 100.

По занятому пару наибольшая величина Кхоз на контрольном варианте была у сортов Прикумская 140 и Ю билейная 100, а на варианте с применением удобрений у сортов Батько и Ю билейная 100.

По предшественнику озимая пшеница на варианте без удобрений К хоз максимальные значения имел у сортов Батько и Прикумская 140, а на удобренном фоне у сортов Батько и Ю билейная 100.

Почти у всех сортов озимой пшеницы максимальная величина К хоз среди предшественников на всех фонах питания была по занятому пару . Применение минеральных удобрений по сравнению с неудобренным фоном , способствовало снижению К хоз по чистому пару , увеличению этого показателя по занятому пару и не оказывало влияния по озимой пшенице .

В среднем , за годы исследований сорта Ермак , Прикумская 140, Дон 95 и Батько обладали сравнительно высоким уровнем фотосинтетической деятельности и общей фотосинтетической продуктивности , они достаточно равномерно накапливали сухое вещество , что являлось благоприятным фактором для продолжительного и равномерного налива зерна и реализации потенциала сорта .

При посеве озимой пшеницы в оптимальный срок (20 или 30.09) самыми продуктивными на всех фонах питания по чистому и занятому пару были сорта Прикумская 140, Виктория одесская и Ермак, а по озимой пшенице на контроле Батько, Ю билейная 100 и Ермак, а на удобренном фоне Прикумская 140, Виктория одесская и Победа 50 (табл. 2). М инимальный урожай зерна на всех фонах питания по чистому и занятому пару получен сортом Ю билейная 100.

Таблица 2 – Влияние предшественников и удобрений на урожайность зерна сортов озимой пшеницы , ц / га (2005–2007 гг .)

|

Сорта |

чистый пар |

занятой пар |

озимая пшеница |

||||||

|

о к |

Z |

S 2 VO о s 4 Pl >^ С и |

о |

Z |

S 2 VO о s 4 Д >^ С и |

о M |

z |

§ ^ VO о s 4 Д >^ С и |

|

|

Прикум-ская 140 |

О) of vr> |

^ сю vr> |

Ox o' |

°4 |

"4. 5" |

o_ Ox |

°4 of |

16,2 |

|

|

Дон 95 |

<6 |

О1 Ю) |

о |

co |

^1 xf |

o' |

^1 00 |

о |

12,1 |

|

Победа 50 |

ю о |

of vr> |

о o' |

ri О |

xt of xf |

O| of |

00 |

of |

14,0 |

|

Виктория одесская |

О of vr> |

fx |

Ox xf |

OX |

irf xf |

о of |

ri о ri |

Ox o' |

14,7 |

|

Батько |

Ю) О |

of vr> |

oo^ o' |

"4. |

9 |

XT Ol |

IO |

10,1 |

|

|

Ермак |

00 сю |

00 О? vr> |

о |

ox |

"4. xf ^ |

IO |

°4 Ol |

ox |

9,3 |

|

Ю билейная 100 |

Ох ^ |

Ox 00 xf |

o_ |

00*' ri |

IO о |

ri о |

Ol |

IO 04 |

5,8 |

|

Станичная |

о юГ |

IQ Ю |

Ox Ю |

о |

^1 o' |

IO 00 |

ox |

о Ox ri |

9,3 |

|

Краснодарс кая 99 |

°ч 5" |

О Ю |

o^ |

xf О |

9 |

Ox of |

Ox о ri |

Ox 00 ri |

8,0 |

НСР0.05-4,79 – для сравнения частных средних

В среднем по сортам на неудобренном фоне продуктивность озимой пшеницы по занятому пару была на 16,2 ц / га или на 52 %, а по озимой пшенице на 27,3 ц / га или в 2,3 раза ниже , чем по чистому пару . На удобренном варианте урожайность сортов озимой пшеницы по чистому пару была на 10,8 ц / га или 25 % выше , чем по занятому пару и на 22,3 ц / га или 71 % выше , чем по озимой пшенице . Приведенные данные убедительно свидетельствуют о нецелесообразности возделывания озимой пшеницы по полупару без внесения удобрений .

По чистому пару на варианте без удобрений максимальный урожай зерна сортами озимой пшеницы сформирован в 2006 и 2007 гг . (50,8 и 50,1 ц / га ), а на удобренном фоне в 2007 г (57,6 ц / га ). В среднем по сортам минимальная продуктивность на всех фонах питания по этому предшественнику была в 2005 г (41,6 и 47,9 ц / га ). По занятому пару на всех фонах питания самый высокий урожай зерна в среднем по сортам получен в 2006 г , а самый низкий в 2007 г . По предшественнику озимая пшеница максимальная продуктивность сортов озимой пшеницы на неудобренном фоне была в 2006 г (23,1 ц / га ), а на варианте N 60 P 60 в 2005 и 2006 гг (32,0–31,9 ц / га ). В среднем по предшественникам наибольшая урожайность сортов озимой пшеницы на всех фонах питания была в 2006 г . На контроле в среднем по сортам она составляла 39,1 ц / га , а на удобренном фоне 47,3 ц / га .

В наших опытах максимальное количество продуктивных стеблей к уборке на всех фонах питания по чистому пару и озимой пшенице было у сортов Прикумская 140, Победа 50 и Дон 95, а по занятому пару – у сортов Прикумская 140, Краснодарская 99 и Дон 95. М инимальное количество продуктивных стеблей к уборке по всем предшественникам было у сортов Виктория одесская , Станичная и Батько ( табл . 3).

В среднем за 3 года исследований к фазе полной спелости зерна количество продуктивных стеблей у сорта Прикумская 140 превышало аналогичный показатель у сорта Виктория одесская в зависимости от фона питания по чистому пару на 179– 187 шт / м 2, по занятому пару на 145–229 шт / м 2 и по озимой пшенице на 105–107 шт / м 2. В среднем по предшественникам разница в стеблестое между сортами Прикумская 140 и Виктория одесская независимо от фона питания составляла около 35 %.

М аксимальное количество зерен в колосе по чистому и занятому пару было у сортов Виктория одесская , Батько и Победа 50, а по озимой пшенице у сортов Батько , Виктория одесская и Краснодарская 99. М инимальное количество зерен в колосе по всем предшественникам независимо от фона питания было у сорта Прикумская 140. М аксимальный вес зерна одного колоса по чистому пару имели сорта Виктория одесская , Ермак , Станичная , по занятому пару Виктория одесская , Батько , Краснодарская 99 и

Победа 50 и по озимой пшенице сорта Батько и Победа 50. М инимальные значения этого показателя структуры урожая по всем предшественникам имел сорт Прикумская 140.

Самую большую массу 1000 зерен по всем предшественникам и фонам питания имели сорта Ермак и Станичная .

Как правило , все элементы структуры урожая независимо от фона питания и сортов озимой пшеницы , максимальные значения имеют по предшественнику чистый пар , постепенно уменьшаясь к занятому пару и озимой пшенице .

Внесение минеральных удобрений в среднем по сортам способствует увеличению количества зерен в колосе и веса зерна одного колоса по всем предшественникам , а массы 1000 зерен по занятому пару и озимой пшенице .

Выводы . Таким образом , формирование урожая у сортов озимой пшеницы происходит за счет различных показателей фотосинтетической деятельности растений , а агротехнические приемы возделывания оказывают существенное влияние на различные элементы ее продуктивности . Такие сорта как Прикумская 140, Победа 50 и Дон 95 свой урожай зерна формируют в основном за счет большего количества продуктивных стеблей к уборке , а сорта Виктория одесская , Ермак , Станичная и Батько за счет большего количества зерен в колосе и массы 1000 зерен .

Таблица 3 – Влияние предшественников на показатели структуры урожая сортов озимой пшеницы , среднее по фонам питания за 2005–2007 гг .

|

Сорта |

Чистый пар |

Занятой пар |

Озимая пшеница |

|||||||||

|

>s . 1 а о §" “ ю ч >. о к |

О Ч О К m к н Ри 3 со О m О |

о S н 5 а сЗ ^ И 2 а 2 CD 5 О И CD m |

Щ & о о о сЗ 2 |

>5 . 1 а о “ ю ч >. к |

CD О О К m к н Р, 3 со О m о и |

о S н 5 а сЗ ^ а 2 О m |

& о о о сЗ 2 |

ч >. о м |

CL> О Ч О М m к н Ри 3 со О m о и |

о S н 5 а сЗ сЗ О m |

& о о о сЗ я 2 |

|

|

Прикумская 140 |

670,5 |

22,0 |

0,84 |

37,3 |

639,5 |

19,5 |

0,76 |

38,4 |

527,0 |

16,5 |

0,58 |

35,2 |

|

Дон 95 |

619,0 |

27,0 |

1,03 |

37,7 |

530,5 |

20,0 |

0,75 |

37,0 |

474,5 |

18,0 |

0,62 |

34,8 |

|

Победа 50 |

627,5 |

28,0 |

1,09 |

38,5 |

503,5 |

23,0 |

0,86 |

37,1 |

520,5 |

18,0 |

0,78 |

35,6 |

|

Виктория одесская |

487,5 |

32,5 |

1,30 |

39,9 |

452,5 |

25,5 |

1,00 |

38,4 |

421,0 |

20,5 |

0,74 |

35,8 |

|

Батько |

538,0 |

29,5 |

1,08 |

36,9 |

472,5 |

24,5 |

0,91 |

37,0 |

415,5 |

22,5 |

0,78 |

34,5 |

|

Ермак |

548,5 |

27,0 |

1,17 |

43,0 |

482,0 |

20,0 |

0,84 |

41,0 |

429,0 |

18,0 |

0,72 |

39,3 |

|

Ю билейная 100 |

546,0 |

25,5 |

0,97 |

38,2 |

494,5 |

21,5 |

0,80 |

37,0 |

444,0 |

20,0 |

0,71 |

35,6 |

|

Станичная |

538,0 |

26,5 |

1,14 |

42,8 |

470,5 |

20,5 |

0,81 |

39,4 |

387,0 |

19,5 |

0,73 |

36,1 |

|

Краснодарская 99 |

538,0 |

27,5 |

1,05 |

38,1 |

535,0 |

23,0 |

0,87 |

37,7 |

461,0 |

21,0 |

0,72 |

34,3 |

|

Среднее по сортам |

568,1 |

27,3 |

1,07 |

39,2 |

508,9 |

21,9 |

0,84 |

38,1 |

453,3 |

19,3 |

0,71 |

35,7 |

Список литературы Влияние предшественников и условий минерального питания на формирование урожая зерна различных сортов озимой пшеницы

- Федотов, А. А. Влияние предшественников на продуктивность озимой пшеницы в севооборотах засушливой части восточного Предкавказья/А. А. Федотов, В. Н. Крестьянинов, Л. П. Федотова//Проблемы борьбы с засухой: сб. науч. тр. Т. 2./Ставрополь: Из-во Ст. ГАУ «АРГУС». -2005. -С. 13-18.

- Ковтун, В. И. Селекция высокоадаптивных сортов озимой пшеницы и нетрад. технол. их возд. в засушливых условиях Юга России/В. И. Ковтун. -Ростов-на-Дону, 2002. -84 с.

- Фурсов, Д. А. Эффективность использования удобрений в Ставропольском крае/Д. А. Фурсов//Агрохимический вестник. -2006. -№ 4. -С.26-27.

- Чернов, А. Я. Биология, технология, урожай озимой пшеницы в Ставропольском крае/А. Я. Чернов, Н. А, Квасов. -Ставрополь, 2005. -127 с.