Влияние предшественников на урожайность и качество зерна озимой пшеницы

Автор: Мельник А.Ф., Кондрашин Б.С., Митюшкин Н.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 4 (19), 2009 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что урожайность и качество зерна зависит от внедрения новых ресурсосберегающих адаптивных технологий. Приводятся данные по урожайности и качеству зерна, полученные по различным предшественникам в условиях хозяйства.

Озимая пшеница, урожайность, качество зерна, предшественник

Короткий адрес: https://sciup.org/147123418

IDR: 147123418 | УДК: 633.11:631.5

Текст научной статьи Влияние предшественников на урожайность и качество зерна озимой пшеницы

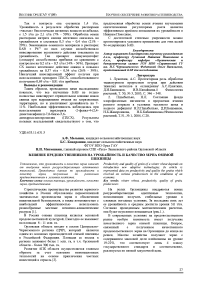

На полях Орловщины внедряются новые ресурсосберегающие адаптивные технологии, позволяющие получать стабильные урожаи в сложных погодных условиях. За последние пять лет ее урожайность в среднем достигла уровня 3,0 т/га. Согласно проведенным математическим расчетам, она будет неуклонно повышаться (рис.1.).

В современных условиях на продовольственном рынке особую значимость имеет получение качественного зерна озимой пшеницы. Вопрос, связанный с получением качественного продовольственного зерна на Орловщине до конца не решен. Многие хозяйства получают зерно с содержанием массовой доли клейковины на уровне 19-22%, что соответствует лишь 4 классу государственного стандарта и соответственно, реализуется по низкой закупочной цене.

Рисунок 1 - Урожайность озимой пшеницы в условиях Орловской области

Основной причиной тому является, прежде всего, нарушение ведения научно-обоснованных севооборотов. В связи с увеличением площадей под озимой пшеницей в хозяйствах области ее размещают по непаровым предшественникам. Отсюда вытекает закономерный результат: урожайность ее не удалось поднять выше 3,0 т/га зерна, причем с низкими показателями качества.

Однако есть немало передовых хозяйств в области, где внедрены технологии, которые позволяют создать необходимые условия для роста и развития озимой пшеницы и получать урожайность зерна более 4 т/га с содержанием клейковины 23-28%.

Научные исследования и производственный опыт показывают, что зональные системы земледелия не могут быть универсальными. Для получения качественного зерна требуется совершенствовать, дифференцировать, адаптировать к местным условиям в каждом конкретном природноэкономическом регионе и отдельно взятом хозяйстве экологически безопасные технологии, основанные на интенсификации биологических факторов земледелия. Это, прежде всего, интенсификация биологических процессов в почве, предусматривающая использование комплекса агроприемов, направленных на создание оптимальных условий для роста и развития растений, дополнительное поступление в агроэкосистемы богатого энергией органического вещества всех видов, по возможности оставление в почве большего количества хозяйственно малоценной части урожая от предшественников [4].

При разработке дифференцированных систем земледелия необходимо учитывать почвенноклиматические условия и производственные отношения. Это позволит влиять на восстановление плодородия почвы, повышать продуктивность и качество зерна озимой пшеницы, снижать ресурсозатраты и обеспечить охрану окружающей природной среды [3].

Озимая пшеница очень требовательна к предшественникам, от них зависит наличие влаги и питательных веществ в почве ко времени её сева, дружность появления и развитие всходов, фигосанитарное состояние посевов, урожайность и, что очень важно, - качество зерна. В этом отношении научно-обоснованные севообороты, максимально адаптированные к местным условиям с достаточной долей почвовосстанавливающих культур имеют первостепенное значение [4].

Произошедшие изменения в технологии озимой пшеницы в последнее десятилетие обусловлены созданием высокоурожайных сортов с высоким качеством зерна, поставили новые задачи по разработке сортовой агротехники, направленной на более полную реализацию генетического потенциала продуктивности сортов, благодаря их пластичности и энергоёмкости. Сорт является одним из ведущих звеньев технологии, без которого невозможно реализовать достижения науки и техники в земледелии, эффективно использовать удобрения, пестициды, системы машин и другие приемы агротехники. Сорт выступает как биологический фундамент, который позволяет эффективно использовать все факторы для накопления максимально возможного урожая. В условиях интенсификации земледелия сорт становится одним из решающих и необходимых предпосылок получения высокого урожая хорошего качества. Как свидетельствуют данные отечественных и зарубежных исследователей, вклад сорта в достигнутый уровень урожайности составляет до 40-50% [6].

К таким озимым пшеницам, в настоящее время, относится районированный в Орловской области сорт Московская 39. Это пластичный, высокоурожайный сорт способен, в определенных условиях, формировать зерно с высокими технологическими свойствами [5].

Согласно современным представлениям, считается, что для озимой пшеницы лучшим предшественником, способствующим формированию оптимального урожая с высокими показателями качества зерна, является черный пар. Это объясняется тем, что после парования в почве накапливается больше азота, чем после непаровых предшественников.

Однако существуют и другие мнения исследователей, которые скептически относятся к черному пару, считая его экономически невыгодным. Кроме того, паровой предшественник с экологической точки зрения не может считаться рациональным, так как приводит к большим потерям плодородия почв в результате смыва значительной части пахотного слоя, стока воды и растворенных в ней биогенных элементов [7].

Как недостаток, так и избыток чистого пара в севообороте ведет к снижению его продуктивности. Несмотря на то, что увеличение норм удобрений существенно повышает продуктивность севооборотов, различие, в основе которого лежит структура посевов, сохраняется.

Поэтому целью наших исследований являлось изучение влияния предшественников на продуктивность озимой пшеницы с применением различных норм минеральных удобрений в производственных условиях СПК «Русь» Знаменского района Орловской области.

Исследования проводились в 2006 - 2007 гг. в полевом опыте по следующей схеме:

-

1. Фактор А - предшественники: кукуруза на зеленую массу, горох на зерно, ячмень.

-

2. Фактор В - нормы внесения удобрений:

-

а) 2 ц/га азофоски: б) 4 ц/га азофоски.

Объектом исследований является сорт озимой пшеницы Московская 39. Опыты заложены в трехкратной повторности систематическим расположением делянок. Учетная площадь делянки -1500 м2. Почва участка тёмно-серая лесная тяжёлосуглинистого механического состава. Содержание гумуса - 4,1%, pH 5,7, содержание подвижного фосфора и обменного калия - 8,5 и 11,9 мг/100 г почвы соответственно.

Агротехника возделывания озимой пшеницы -общепринятая в области. За 2 недели до посева семена протравливали препаратом Байтан-универсал, 2 кг/т. Посев пшеницы проводили в начале 3-й декады сентября зерновой сеялкой С3-3,6.

Весной в фазу кущения посевы озимой пшеницы обработали гербицидом Диален, 1,5 кг/га. Убирали пшеницу прямым комбайнированием при влажности зерна 16 %.

Азофоску вносили под предпосевную культивацию с помощью разбрасывателя минеральных удобрений Amazone.

В результате проведенных исследований установлено, что предшественники оказали влияние на агрофизические свойства почвы (табл.1).

Влияние предшественника на объемную массу почвы существенно проявляется на глубине 10-20 см. Перед посевом она была выше после предшественника кукуруза, а после предшественника - гороха, объемная масса была меньше на 0,03-0,06 г/см3.

Таблица 1 - Объемная масса почвы под озимой пшеницей после различных предшественников, г/см3 (в среднем за два года)

|

Предшественник |

Слой почвы, см |

Перед посевом |

Весной (фаза кущения) |

|

Кукуруза |

0-10 |

1,28 |

1,32 |

|

10-20 |

1,39 |

1,41 |

|

|

Горох |

0-10 |

1,25 |

1,28 |

|

10-20 |

1,33 |

1,39 |

|

|

Ячмень |

0-10 |

1,27 |

1,30 |

|

10-20 |

1,34 |

1,40 |

К весне плотность почвы под озимой пшеницей по всем предшественникам выровнялась и находилась в пределах 1,40 г/см3.

Наблюдения за развитием озимой пшеницы показали, что продолжительность вегетационного периода не зависела от предшественников и уровня минерального питания.

Предшественники оказали разное влияние на засоренность посевов озимой пшеницы (табл.2).

Большая засоренность посевов озимой пшеницы наблюдалась после ячменя и составила 49 шт./м; в т.ч. 4,3 многолетних. Меньшая засоренность посевов озимой пшеницы была после гороха. И эта тенденция сохранилась до уборки озимой пшеницы. Перед уборкой в посевах озимой пшеницы многолетних сорняков, преимущественно корнеотпрысковых, насчитывалось по кукурузе 2,8-3,4 шт./м2, по гороху - 2,5-2,7 шт./м2, по ячменю - 3,3-3,8 шт./м2. Более отчетливо конкурирующая роль гороха проявилась в отношении малолетних сорняков. Перед уборкой в посевах пшеницы по гороху было 18,2-21,0 шт./м2, по кукурузе - 22,6-24,3 шт./м", по ячменю - 23,9-25,6 шт./м2.

Таблица 2 - Засоренность озимой пшеницы в зависимости от предшественников и норм удобрений (в среднем за 2006-2007 гг.)

|

и 8 “ S а и |

Он о ю * § |

Фаза кущения (весной) |

Перед уборкой |

||||||

|

ЧИСЛО сорняков, шт./м" |

сырая масса, г/м2 |

ЧИСЛО сорняков, шт./м2 |

сырая масса, г/м2 |

||||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

||

|

1 |

41,5 |

3,1 |

22,8 |

7,7 |

22,6 |

2,8 |

67,4 |

17,5 |

|

|

2 |

45,1 |

3,5 |

25,3 |

8,4 |

24,3 |

3,4 |

72,9 |

21,0 |

|

|

X! О Он О Ь |

1 |

36,1 |

2,3 |

21,1 |

7,4 |

18,2 |

2,5 |

58,3 |

16,4 |

|

2 |

41,2 |

3,0 |

22,1 |

8.1 |

21.0 |

2.7 |

64,8 |

18,2 |

|

|

Я 5 |

1 |

45,6 |

3,7 |

25,3 |

9,6 |

24,0 |

3,3 |

76,8 |

23,2 |

|

2 |

49.4 |

4.3 |

28,0 |

10.4 |

26.0 |

3.8 |

79,3 |

25,2 |

|

Примечание: 1 - всего, 2 - в том числе многолетние.

Увеличение нормы удобрений под озимую пшеницу приводило к некоторому увеличению количества и сырой массы сорняков.

Важнейшим показателем фотосинтетической деятельности посевов озимой пшеницы является величина листовой поверхности (табл. 3).

Площадь листовой поверхности озимой пшеницы в начале колошения по вариантам изменялась от 26,7 до 35,6 тыс. м2/га. Максимальная площадь листьев растений озимой пшеницы - 35,6 тыс. м2/га наблюдалась после гороха при внесении 4 ц азофоски.

Таблица 3 - Влияние предшественников и норм удобрений на фотосинтетическую деятельность озимой пшеницы (в среднем за 2 года)

|

Показатели |

Предшественники, норма удобрений |

|||||

|

Кукуруза |

Г°1 |

эох |

Ячмень |

|||

|

2 ц/га |

4 ц/га |

2 ц/га |

4 ц/га |

2 ц/га |

4 ц/га |

|

|

Площадь листьев, тыс. м2/га |

28,2 |

31,6 |

32,5 |

35,6 |

26,7 |

29,4 |

|

ФП посевов, млн. м^/га сутки |

1,69 |

1,72 |

1,77 |

1,85 |

1,66 |

1,71 |

Наибольший фотосинтетический потенциал посевов озимой пшеницы достигнут при размещении ее после предшественника - горох при внесении 4 ц азофоски - 1.85 м2/га сутки.

Предшественники и нормы удобрений оказали влияние на продуктивную кустистость озимой пшеницы (табл. 4). Продуктивная кустистость по предшественнику - кукуруза составила 2,2, по гороху - 2,4 , по ячменю -2,1 шт. на растение. На варианте с внесением 4 ц/га азофоски продуктивная кустистость возросла и по гороху составила 2,7 шт. на растение, что на 0,3 шт. больше, чем на варианте с внесением 2 ц/га азофоски.

Таблица 4 - Влияние предшественников и норм удобрений на элементы структуры урожая озимой пшеницы (в среднем за 2 года)

|

Показатели |

Предшественники, норма удобрений |

|||||

|

Кукуруза |

Горох |

Ячмень |

||||

|

2 ц/га |

4 ц/га |

2 ц/га |

4 ц/га |

2 ц/га |

4 ц/га |

|

|

Высота растений, см |

116,8 |

123,4 |

122,7 |

127,1 |

112,4 |

119,1 |

|

Продуктивная кустистость |

2,2 |

2,3 |

2,4 |

2,7 |

2,1 |

2,3 |

|

Число зерен в колосе, шт. |

22,7 |

23,1 |

23,5 |

24,2 |

22,1 |

22,4 |

|

Масса 1000 зерен, г |

40,6 |

41,3 |

41,8 |

42,7 |

40,1 |

40,8 |

|

Количество продуктивных стеблей, шт./м* |

372 |

405 |

422 |

461 |

351 |

388 |

Число зерен с одного колоса также возрастало с увеличением нормы вносимых удобрений по предшественнику - ячмень - кукуруза - горох соответственно.

Озимая пшеница, посеянная после гороха, имела наибольшую массу 1000 зерен по сравнению с пшеницей, полученной после кукурузы и ячменя. Увеличение нормы удобрений также привело к увеличению массы 1000 зерен.

Наибольшее количество продуктивных стеблей к моменту уборки - 461 шт./м2 наблюдалось на варианте с внесением 4 ц азофоски после предшественника гороха (табл.5).

Таблица 5 - Урожайность и качество зерна озимой пшеницы сорта Московская 39 (в среднем за 2 года)

|

Пред-шест-вен-ники |

Норма удобре НИЙ |

Натура, г/л |

Урожайность, ц/га |

Содержание, % |

|

|

клейко вины |

белка |

||||

|

Kvkvpv |

1 |

744 |

28,4 |

24,7 |

11.8 |

|

за |

2 |

752 |

33,5 |

26,1 |

12.5 |

|

Горох |

1 |

753 |

34,2 |

26.8 |

13,2 |

|

2 |

765 |

38,5 |

27,5 |

14,7 |

|

|

Ячмень |

1 |

741 |

26,1 |

22,0 |

11,3 |

|

2 |

752 |

29.3 |

23.6 |

12,7 |

|

Более благоприятным оказался 2007 год, когда урожайность озимой пшеницы была выше по всем вариантам на всех предшественниках. Максимальная урожайность озимой пшеницы - 39,5 ц/га была получена при внесении 4 ц азофоски после гороха.

Увеличение нормы внесения удобрений во все годы исследований повышало урожайность пшеницы независимо от предшественника.

При внесении 4 ц азофоски под озимую пшеницу, посеянную после гороха, в ее зерне отмечалось увеличение содержания сырого белка по сравнению с вариантом предшественник - ячмень на 2% (табл.5). Такая же закономерность наблюдалась и по клейковине. С увеличением внесения нормы минеральных удобрений от 2 до 4 ц азофоски содержание сырого белка возрастало по всем предшественникам.

Наименьшее содержание массовой доли клейковины отмечено при использовании в качестве предшественника ячменя - 22,0 % и белка 11,3%.

Качество клейковины соответствовало 2 группе по всем вариантам (удовлетворительно сильная).

Таким образом, из трех изученных предшественников применение гороха в качестве предшественника для озимой пшеницы в условиях хозяйства, а также Орловской области является оптимальным. Особенно его эффективность возрастает в сочетании с применением азофоски из расчета 4 ц/га.

Список литературы Влияние предшественников на урожайность и качество зерна озимой пшеницы

- Жученко, А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России/А.А.Жученко. -М. Агрорус. -2004, 1109 с.

- Парахин, Н.В. Основные приоритеты устойчивого развития растениеводства/Н.В. Парахин//Вестник Орел ГАУ. -2006. -№2-3. -С.8-12.

- Иванов, А.Л. Земледелие должно быть адаптивным, дифференцированным/А.Л.Иванов//Земледелие. -2006. -№2. -С.2-3.

- Парахин, Н.В. Экологическая устойчивость и эффективность растениеводства/Н.В.Парахин. -М. КолосС. -2002. -198 с.

- Сандухадзе, Б.И. Ретроспективный анализ результатов селекции по созданию сортов озимой пшеницы в Центре Нечерноземья на протяжении ХХ столетия/Б.И.Сандухадзе//Вестник Орел ГАУ. -2006. -№2-3. -с.13 -17.

- Дубовик, Д.В. Агроэкологическое обоснование приемов повышения урожая и качества зерна озимой пшеницы на склоновых землях Центрального Черноземья//Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук/Д.В.Дубовик. -Курск. -2007. -49 с.

- Наумкин, В.Н. Биологические основы земледелия.//Учебное пособие. -Орел ГАУ. -2001. -226 с.