Влияние прерывистой нормобарической гипоксии на системную гемодинамику, биохимический состав крови и физическую работоспособность лиц пожилого возраста

Автор: Ключникова Е.А., Аббазова Л.В., Лоханникова М.А., Ананьев С.С., Павлов Д.А., Балыкин М.В.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель - изучить влияние прерывистой нормобарической гипоксии на изменения сердечно-сосудистой системы, биохимический состав крови и физическую работоспособность лиц пожилого возраста. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 15 практически здоровых мужчин в возрасте 60-65 лет. Курс прерывистой нормобарической гипоксии проводили на протяжении 3 нед. Содержание О 2 во время гипоксических сеансов варьировалось от 15 до 10 %. До и после курса гипоксии в крови определяли содержание сахара, общее количество холестерина, липопротеиды низкой и высокой плотности, индекс атерогенности, содержание эритроцитов и кислородную емкость крови. В динамике курса прерывистой гипоксии оценивали минутный объем дыхания, потребление кислорода, систолическое и диастолическое артериальное давление, минутный объем кровообращения, частоту сердечных сокращений. Изменение физической работоспособности до и после курса прерывистой гипоксии оценивали на основании теста PWC150. Результаты. Установлено, что курс прерывистой нормобарической гипоксии приводит к снижению уровня сахара, общих липидов и липидов низкой плотности в крови, способствует снижению и стабилизации артериального давления. Наряду с увеличением кислородной емкости крови улучшается кислородное обеспечение организма и повышается физическая работоспособность лиц пожилого возраста. Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о возможности использования прерывистой нормобарической гипоксии для коррекции биохимического состава крови, артериального давления и общей физической работоспособности лиц пожилого возраста.

Пожилой возраст, прерывистая нормобарическая гипоксия, гемодинамика, липиды крови, физическая работоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/14113312

IDR: 14113312 | УДК: 612.273.2 | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.28.8755

Текст научной статьи Влияние прерывистой нормобарической гипоксии на системную гемодинамику, биохимический состав крови и физическую работоспособность лиц пожилого возраста

Введение. Известно, что старение является биологическим процессом, который сопровождается морфофункциональными изменениями висцеральных и соматических органов, ухудшением условий их кровоснабжения, доставки кислорода и питательных веществ [1]. Важными факторами, определяющими степень этих изменений, являются функциональные изменения сердца и сосудов [2, 3].

По данным статистики, нарушение функций сердца и сосудов, развитие артериальной гипертонии в возрасте до 50 лет составляет 44 %, после 60 лет - более 60 % [3]. Возрастные изменения кровообращения со- провождаются нарушениями окислительновосстановительных процессов, развитием тканевой гипоксии [1], увеличением активных форм кислорода, активацией процессов перекисного окисления белков и липидов, изменениями липидного и углеводного состава крови [3]. Наряду с нарушениями метаболизма снижение функциональных резервов сердца существенно ограничивает адаптационные возможности организма и физическую работоспособность [4].

Важная роль в коррекции и профилактике возрастных изменений принадлежит немедикаментозным методам, в ряду которых широкое применение получила гипоксическая тренировка, направленная на повышение функциональных резервов организма [5–7].

Многочисленные исследования показали, что механизм положительного влияния прерывистой нормобарической гипоксии (ПНГ) сложен и связан с изменениями на системном, органном и молекулярно-клеточном уровнях организации организма [8–10]. Показано, что ПНГ улучшает работоспособность, повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, эффективность всех звеньев транспорта кислорода, оказывает позитивное влияние на иммунную систему [5, 11–13].

Прерывистая нормобарическая гипоксия широко используется не только для подготовки спортсменов [14, 15], но и в лечении и профилактике нарушений сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, крови, дыхания [10, 16].

Имеющиеся в литературе сведения о са-ногенном эффекте ПНГ охватывают преимущественно лиц молодого и зрелого возраста [17–19]. Что касается особенностей использования ПНГ в пожилом и старческом возрасте, то эти исследования ограничены немногочисленными публикациями отечественных и зарубежных авторов [1, 18].

Цель исследования. Изучить влияние курса прерывистой нормобарической гипоксии на изменения сердечно-сосудистой системы, биохимический состав крови и физическую работоспособность лиц пожилого возраста.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 15 практически здоровых мужчин в возрасте 60–65 лет, которые не имели хронических заболеваний, не использовали фармакологических средств коррекции кардиореспираторной системы и не предъявляли жалоб к своему здоровью.

Все испытуемые получили полную информацию об исследовании и подписали добровольное согласие на участие в нем.

Исследование проводилось в лабораторных условиях во второй половине дня при температуре комфорта, после 15–20 мин привыкания к условиям лаборатории и получения методических указаний по проведению процедур и регистрации показателей.

Контрольные исследования включали оценку функций дыхательной и сердечнососудистой систем, газообмена и физической работоспособности. Кровь для оценки биохимического состава и липидного спектра брали утром натощак в условиях специализированной лаборатории.

Курс ПНГ проводили пять раз в неделю на протяжении 3 нед.

Гипоксическое воздействие моделировалось с использованием гипоксикатора «Тибет-4» (сертификат соответствия № РОСС US. ИМО 4. АО 4336 от 27.11.2003, Россия, г. Новосибирск), позволяющего варьировать содержание кислорода во вдыхаемом воздухе от 18 до 7 %.

Для определения реактивности кардио-респираторной системы испытуемые на протяжении 5 мин дышали газовой смесью с содержанием О 2 18–15–13–10 % с 5-минутными интервалами нормоксии (дыхание атмосферным воздухом) между гипоксическими воздействиями. Во время каждого гипоксического интервала и в период восстановления (нормоксия) определяли динамику артериального давления и частоту сердечных сокращений. Исходя из полученных результатов были определены режимы гипоксических тренировок.

На первой неделе гипоксическая тренировка проводилась по схеме: первый интервал – дыхание 18 % О2, второй и третий интервалы – 15 % О2, четвертый и пятый сеансы – 13 % О 2 . Начиная со второй недели, процентное содержание О 2 составляло 15 % со снижением в последующие интервалы до 13–10 %. На третьей неделе первый интервал ПНГ начинался с 13 % О2 с последующим снижением до 10 %.

В контрольных исследованиях (до курса ПНГ) и после окончания курса ПНГ у всех испытуемых определяли содержание сахара, общее количество холестерина (ХС), липопротеидов низкой (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП) в крови, индекс атерогенности (Ка), содержание эритроцитов (RBC) и кислородную емкость крови (КЕК).

В эти же сроки определяли уровень общей физической работоспособности с использованием велоэргометрической пробы PWC150 в модификации для лиц пожилого возраста [20]. Для этого испытуемые выполняли 2 ве-лоэргометрические нагрузки ступенчато-возрастающей мощности: I нагрузка соответствовала 1 Вт на 1 кг массы тела, II нагрузка – 2 Вт на 1 кг массы тела пациента.

Состояние кардиореспираторной системы оценивали до курса и в динамике трехнедельного курса ПНГ.

Для оценки функций внешнего дыхания использовали спирограф СМП-21/01 (Россия). Определяли частоту дыханий (f), минутный объем дыхания (VE). Потребление кислорода (VO 2 ) определяли с помощью газоанализатора «Спиролит-2» (Германия). Артериальное давление систолическое (Ps) и диастолическое (Pd) устанавливали с помощью тонометра OMRON RX-3 (Россия). Минутный объем кровообращения (Q), частоту сердечных сокращений (HR) определяли с использованием реографа «РЕАН-ПОЛИ» РГПА-6/12 с грудным наложением электродов.

Статистическую обработку данных для расчета средней величины показателей и критерия достоверности (t) Стьюдента проводили с использованием компьютерной программы Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в контрольных исследованиях (до курса ПНГ) в состоянии относительного мышечного покоя уровни VO2, VE, Q, HR соответствуют среднестатистическим возрастным нормам (табл. 1). Уровень артериального давления находится в пределах повышенного нормального по классификации ВОЗ. При оценке реактивности сердечно-сосудистой системы было установлено, что во время отдельных гипоксических интервалов функциональные изменения в организме испытуемых зависят от уровня O2 во вдыхаемом воздухе.

В ранее проведенных исследованиях было установлено, что если в группах юношеского [17] и зрелого [19, 21] возраста реакции внешнего дыхания и системной гемодинамики возникают при гипоксическом стимуле 13 % O2, то в группе пожилого возраста изменения кардиореспираторной системы развиваются при 15 % O2. При этом уровне гипоксии появлялись признаки гипервентиля- ции и повышение минутного объема кровообращения на фоне снижения HR и увеличения систолического выброса. Дальнейшее снижение O2 во вдыхаемом воздухе до 13 и 10 % сопровождалось выраженным увеличением показателей газообмена и гемодинамики. Учитывая возрастные особенности и факторы риска, связанные с увеличением системного кровообращения, первый уровень гипоксического воздействия (15 % О2) был определен в качестве исходного в проведении гипоксической тренировки, далее имело место ступенчатое снижение содержания О2 во вдыхаемом воздухе по мере развертывания системных компенсаторно-приспособительных реакций.

Мониторинг артериального давления и HR во время гипоксических сеансов на первой неделе ПНГ свидетельствует о том, что время отдельных интервалов Ps снижается и варьирует в диапазоне 125–135 мм рт. ст., Pd – в диапазоне 60–80 мм рт. ст. При этом в период нормоксии артериальное давление восстанавливается до уровня исходного. На второй и третьей неделях ПНГ диапазон колебаний артериального давления снижается при стабилизации Ps в пределах 120–130 мм рт. ст., Pd – 60–70 мм рт. ст. и стабильно сохраняется в этих пределах в период между гипоксическими сеансами. Исследование, проведенное после окончания трехнедельного курса ПНГ, показало, что уровни потребления O2, легочной вентиляции и минутного объема кровообращения практически не изменяются и не отличаются от данных в контроле (табл. 1). При этом имеет место снижение HR на фоне повышения SV, что свидетельствует об усилении инотропных влияний на сердце и экономизации его деятельности. Эти изменения происходят на фоне достоверного снижения артериального давления. Можно полагать, что при артериальной гипоксемии и тканевой гипоксии существенно возрастает роль местной (метаболической) регуляции сосудистого тонуса. Увеличение перфузии жизненно важных органов при соответствующем уменьшении общего периферического сопротивления, очевидно, является причиной снижения системного артериального давления во время отдельных сеансов ПНГ [19]. При этом по мере адаптации к гипоксии формируются морфофункциональные изменения в органах и тканях, включая пролиферацию сосудов микроциркуляции, улучшение кровоснабжения и доставки O2 [10, 22] при соответствующем повышении емкости сосудистого русла, что служит причиной стабильного снижения артериального давления после завершения курса ПНГ. Ранее нами было показано, что курс гипобарической гипоксии сопровождается структурными изменениями в миокарде, повышением активности антиок- сидантной системы, увеличением количества капилляров в разных отделах миокарда [9], что существенно повышает функциональный резерв сердца. Можно полагать, что совокупность подобных изменений сердечно-сосудистой системы имеет место и в проведенном исследовании, являясь причиной отмеченных изменений.

Важными маркерами возникновения метаболических и сосудистых нарушений в зрелом и пожилом возрасте являются биохимические изменения крови [2, 3, 21].

Таблица 1

|

Показатель |

До курса ПНГ (контроль) |

После трехнедельного курса ПНГ |

|

VO 2 , мл/(мин∙кг) |

5,8±1,2 |

6,2±0,4 |

|

VE, л/мин |

13,5±1,5 |

11,7±1,4 |

|

f, мин |

12,4±1,1 |

13,3±0,6 |

|

Q, л/мин |

5,1±0,4 |

4,3±0,4 |

|

SV, мл |

64,0±5,2 |

73,0±3,2* |

|

HR, уд./мин |

79,6±5,2 |

71,3±4,6 |

|

Ps, мм рт. ст. |

139,0±2,3 |

130,6±3,6* |

|

Pd, мм рт. ст. |

90,0±4,0 |

74,4±2,2* |

|

RBC, 10¹²/л |

4,8±0,1 |

5,5±0,4* |

|

КЕК, об.% |

20,6±0,2 |

21,5±0,1* |

Примечание. * – различия достоверны по сравнению с показателями при нормоксии, р≤0,05.

Изменения газообмена и гемодинамики у лиц пожилого возраста до и после курса ПНГ (мужчины) (M±m)

Результаты исследования показали, что до курса ПНГ уровень сахара и общего холестерина в крови соответствовал верхним границам физиологической нормы (табл. 2). Известно, что с возрастом углеводный и липидный обмен претерпевает изменения, которые связаны с особенностями метаболизма, инволютивными изменениями в поджелудочной железе, образом жизни и т.д. [2, 3]. При оценке липидного спектра крови установлено, что уровень ЛПВП находится в диапазоне верхней границы физиологической нормы, а содержание ЛПНП ее превышает (табл. 2).

В результате коэффициент атерогенности в группе несколько повышен.

Известно, что гипоксия является важным фактором, регулирующим метаболические процессы в организме, и в зависимости от величины и длительности своего воздействия существенно влияет на углеводный и липидный обмен [5], уровень холестерина и липидных фракций сыворотки крови [16].

Результаты проведенного исследования показали, что курс гипоксической тренировки приводит к достоверному снижению сахара на 12,5 %, общего холестерина – на 13,0 %, LDL – на 9,6 %. При этом содержание HDL практически не изменилось, что привело к снижению Ка на 16,4 % (табл. 2).

Таблица 2

|

Показатели |

До курса ПНГ (контроль) |

После курса ПНГ |

|

Сахар крови, ммоль/л |

5,60±0,05 |

4,9±0,1* |

|

ХС, ммоль/л |

6,5±0,2 |

5,7±0,2* |

|

ЛПНП, ммоль/л |

4,00±0,04 |

3,60±0,07* |

|

ЛПВП, ммоль/л |

1,70±0,02 |

1,60±0,03 |

|

Ка, у.е. |

2,8±0,1 |

2,3±0,1* |

Примечание. * – различия достоверны по сравнению с показателями при нормоксии, р≤0,05.

Содержание липидов и сахара в крови у лиц пожилого возраста до и после курса ПНГ (M±m)

Описанные изменения липидного профиля крови под влиянием курса гипоксии находят свое подтверждение в результатах экспериментальных исследований на животных. Было показано, что адаптация к периодической барокамерной гипоксии приводит к стойкому снижению уровня общего холестерина в крови, что авторы связывают с интенсивным окислением CHOL по монооксигеназному пути в гепатоцитах [5]. Важная роль в этом отводится апопротеинам LDL и HDL (Аро А1 и Аро В), изменение которых при гипоксии влияет на метаболизм холестерина, способствует его окислению и элиминации из организма [16]. При этом в процессе адаптации к гипоксии авторы отмечают снижение процессов нерегулируемого транспорта производных холестеринового обмена в интиму сосудов и ограничение факторов развития их атеросклеротического поражения [16].

Важным фактором адаптации к гипоксии является улучшение кислородтранспортных свойств крови. Результаты исследований показали, что после курса ПНГ в группе достоверно повышается содержание эритроцитов и кислородной емкости крови (табл. 2). С учетом возрастных предпосылок возникновения тканевой гипоксии в пожилом возрасте [1] стимуляция эритропоэза является важным механизмом поддержания окислительного метаболизма в органах и тканях.

В последние годы роль триггера, запускающего процессы морфофункциональной адаптации при гипоксии, отводится гипоксией индуцируемому фактору Hif-1α [23], кото- рый при тканевой гипоксии экспрессирует более 180 генов [24], включая гены эритропоэза, ангиогенеза, эндотелиальные факторы. В проведенных нами экспериментальных исследованиях было показано, что экспрессия Hif-1α зависит от сроков адаптации к гипоксии [8, 9] и тесно связана со структурными изменениями в сердце [9], которые определяют уровень максимального потребления O2 и физической работоспособности [15].

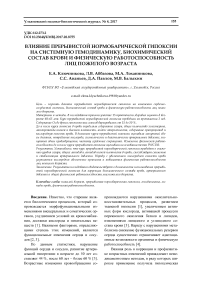

Для оценки функциональных изменений, связанных с ПНГ, испытуемым предлагался тест с физической нагрузкой, адаптированный для лиц пожилого возраста (PWC150) и позволяющий оценить уровень их общей физической работоспособности. Тестирование проводилось до курса ПНГ и на следующий день после его завершения (рис. 1).

Результаты исследований показали, что после курса ПНГ уровень общей физической работоспособности увеличился в среднем на 6,3 % (p<0,05). Известно, что уровень физической работоспособности зависит от функциональных резервов системы внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы, кислородтранспортных возможностей крови и систем тканевого дыхания [5]. Нарушение функции на любом из этих этапов является причиной ограничения доставки О2 и аэробных возможностей организма [5]. Моделирование нормобарической гипоксии сопровождается периодически повторяющейся гипоксемией и тканевой гипоксией, что приводит к мобилизации компенсаторно-приспособительных реакций всех звеньев газотранспортной сис- темы. На этом фоне ежедневные сеансы нормобарической гипоксии приводят не только к повышению толерантности к гипоксии, но и к повышению резервов всех звеньев газотранспортной системы [4, 6, 15].

В проведенном исследовании с учетом возрастных особенностей испытуемых была использована модель ступенчато возрастающей гипоксии, которая предполагает постепенное повышение функций внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы, исключая возникновение резкого дефицита О2 и риск гипоксического повреждения клеточных структур.

Рис. 1. Уровень физической работоспособности лиц пожилого возраста до и после курса ПНГ

Результаты исследования показали, что используемая схема нарастающих гипоксических воздействий приводит к улучшению деятельности сердечно-сосудистой системы, повышению числа эритроцитов и кислородной емкости крови. Можно полагать, что изменение этих показателей играет важную роль в обеспечении организма кислородом при мышечной деятельности, что послужило одной из причин повышения физической работоспособности в проведенном исследовании.

Заключение. Трехнедельный курс прерывистой нормобарической гипоксии со сту- пенчатым уменьшением содержания О2 в газовой смеси приводит к снижению уровня сахара, общих липидов и липидов низкой плотности в крови, способствует снижению и стабилизации артериального давления, повышению кислородной емкости крови и физической работоспособности. Модель ступенчатого снижения О2 во вдыхаемом воздухе может быть рекомендована для коррекции биохимического состава крови, артериального давления и физической работоспособности лиц пожилого возраста.

Список литературы Влияние прерывистой нормобарической гипоксии на системную гемодинамику, биохимический состав крови и физическую работоспособность лиц пожилого возраста

- Коркушко О.В., Осьмак Е.Д., Осьмак Д.Д., Дужак Г.В. Устойчивость к гипоксии у людей пожилого возраста с гипертонической болезнью: влияние Кардиоаргинина. Кровообiг та гемостаз, оригiнальнi дослiдження. 2015; 1-2: 31-37.

- Батурин В.А., Батурина М.В., Евсевьева М.Е., Кузнецова И.Г. Артериальная гипертония у лиц пожилого возраста: аспекты донозологической диагностики. Клиническая геронтология. 2008; 11: 33-37.

- Ярыгина В.Н., Мелентьева А.С. Руководство по геронтологии в гериатрии. Т. 1. М.: ГЕОТАР-медиа; 2010. 720.

- Кривощеков С.Г., Балиоз Н.В., Некипелова Н.В., Капилевич Л.В. Возрастные, гендерные и индивидуально-типологические особенности реагирования на острое гипоксическое воздействие. Физиология человека. 2014; 40 (6): 34-45.

- Колчинская А.З., Циганова Т.Н., Остапенко Л.А. Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка в медицине и спорте: руководство для врачей. М.; 2003. 408.

- Бочаров М.И. Реакция гемодинамики человека на разные по величине гипоксические воздействия. Ульяновский медико-биологический журнал. 2012; 3: 138-145.

- Сороко С.И., Бурых Э.А. Компенсаторная роль системы кровообращения при острой гипоксической гипоксии у человека. Экология человека. 2014; 7: 30-36.

- Балыкин М.В., Сагидова С.А., Айзятулова Е.Д., Антипов И.В., Жарков А.В. Гипоксия: системные, органные, молекулярно-клеточные механизмы компенсации и адаптации. Ульяновский медико-биологический журнал. Приложение. Материалы XIII Всероссийской школы-семинара с международным участием «Вопросы Экспериментальной и клинической физиологии дыхания» (Санкт-Петербург). 2016; 4: 13-14.

- Балыкин М.В., Сагидова С.А., Жарков А.С., Айзятулова Е.Д., Павлов Д.А., Антипов И.В. Влияние прерывистой гипобарической гипоксии на экспрессию HIF-1α и морфофункциональные изменения в миокарде. Ульяновский медико-биологический журнал. 2017; 2: 124-134.

- Серебровская Т.В., Шатило В.Б. Опыт использования интервальной гипоксии для предупреждения и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кровообiг та гемостаз. 2014; 1-2: 16-33.

- Neubauer J.A. Invited review: Physiological and pathophysiological responses to intermittent hypoxia. J. Appl. Physiol. 2001; 90 (4): 1593-1599.

- Prabhakar N.R., Fields R.D., Baker T., Fletcher E.C. Intermittent hypoxia: cell to system. Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol. 2001; 281 (3): 524-528.

- Foster G.E., McKenzie D.C., Milsom W.K., Sheel A.W. Effects of two protocols of intermittent hypoxia on human ventilatory, cardiovascular and cerebral responses to hypoxia. J. Physiol. 2005; 567: 689-699.

- Портниченко В.И., Ильин В.Н., Филиппов М.М. Проявление гипометаболического эффекта в реакциях системы дыхания у спортсменов на физическую нагрузку при адаптации в среднегорье. Ульяновский медико-биологический журнал. 2017; 2: 116-124.

- Пупырева Е.Д., Балыкин М.В. Влияние гипоксической тренировки на физическую работоспособность и функциональные резервы организма спортсменов. Вестник ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2011; 21 (2): 7-17.

- Яковлев Д.И., Прокофьев А.Б., Тиньков А.Н., Никоноров А.А. Гиполипидемические эффекты курса барокамерной гипоксии у больных инфарктом миокарда. Экспериментальная и клиническая медицина. Вестник ОГУ. 2009; 12 (106): 139-142.

- Арбузова О.В., Балыкин М.В. Реакция кардиореспираторной системы и изменения физической работоспособности пловцов различного возраста при нормобарической гипоксии. Вестник новых медицинских технологий. 2009; 6: 7-15.

- Katschinski D.M. Is there a molecular connection between hypoxia and aging? Exp. Geront. 2006;

- Каманина Т.В., Балыкин М.В., Зайнеева Р.Ш., Платонов А.В. Реактивность церебральных сосудов при гипоксии и гиперкапнии у лиц зрелого возраста. Ульяновский медико-биологический журнал. 2012; 4: 94-104.

- Карпман В.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А. Тестирование в спортивной медицине. М.: Физическая культура; 1988. 208.

- Балыкин М.В., Зайнеева Р.Ш., Каманина Т.В., Васильева Е.В., Жарков А.В. Влияние прерывистой нормобарической гипоксии на кардиореспираторную систему и биохимический состав крови у лиц зрелого возраста. Ульяновский медико-биологический журнал. 2014; 3: 60-66.

- Гончар О.А., Розова Е.В. Влияние разных режимов интервальных гипоксических тренировок на морфологические характеристики и антиоксидантный статус тканей сердца и легких. Бюл. экспер. биол. и мед. 2007; 144 (8): 216-220.

- Semenza G.L. Hypoxia-inducible factors in physiology and medicine. Cell 2012; 148 (3): 399-408.

- Semenza G.L. Oxygen sensing, hypoxia-inducible factors, and disease pathophysiology. Ann. Rev. Pathol. 2014; 9: 47-71.