Влияние приемов интенсификации в земледелии на альгофлору чернозема выщелоченного

Автор: Воронкова Наталья Артемовна, Леонова Вера Владимировна, Хамова Ольга Федоровна, Шулико Наталья Николаевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить реакцию альгофлоры чернозема выщелоченного на агротехнологию с разным уровнем применения средств химизации в шестипольном зернотравяном севообороте. Задачи: выявить действие и последействие минеральных и органических удобрений на численность почвенных водорослей; определить наиболее чувствительную группу к агрохимической нагрузке почвы. Объект исследования - альгофлора чернозема выщелоченного: из эукариотов - зеленые (Chlorophyta), желто-зеленые (Xanthophyta), диатомовые (Diatomeae); из прокариотов - цианобактерии (Cyanobacteria), или синезеленые водоросли. Анализ действия изучаемых факторов проводился по количественному показателю, применяемому в альгологии: численность клеток в одном грамме почвы (клеток/г почвы). Учет проводили на микроскопе МБИ-6 методом прямого счета. Стационарный опыт был заложен в 1986 г. в южной лесостепной зоне Западной Сибири (Омская область). Исследования проводились под растениями люцерны первого и третьего года вегетации. В опыте, заложенном методом расщепленных делянок, изучались три фактора: средства химизации (удобрения и средства защиты растений), навоз крупнорогатого скота и солома. При внесении максимальной дозы минеральных удобрений (N40P120K40) в сочетании со средствами защиты растений общая численность живых клеток водорослей снизилась на 70 % по сравнению с неудобренным фоном (102,4 тыс. клеток/г почвы). Внесение навоза (10 т/га севооборотной площади), соломы (в количестве, соответствующем урожаю) на этом же минеральном фоне нивелировало депрессивное действие химических средств. Численность клеток увеличилась на 98 % по сравнению с вариантом без применения органических удобрений. Негативное влияние агрохимических средств на альгофлору проявилось непосредственно в год внесения; в последующие годы численность клеток водорослей значительно увеличилась. Под люцерной третьего года вегетации от общего количества живых клеток на долю зеленых и желто-зеленых приходилось 66-97 %. Полученные данные могут быть использованы для целенаправленного контроля экологической ситуации в агроценозе.

Микробиоценоз, альгофлора, почва, агроценоз, минеральные удобрения, пестициды, растения

Короткий адрес: https://sciup.org/140295612

IDR: 140295612 | УДК: 582.26/.27 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-77-85

Текст научной статьи Влияние приемов интенсификации в земледелии на альгофлору чернозема выщелоченного

Введение. Микроорганизмы почвы – обязательная составная часть любой экосистемы. В окультуренной почве их численность может доходить до нескольких миллиардов в 1 г почвы, а общая масса – до 10 т на 1 гектаре [1–3]. Микроорганизмы имеют мощный ферментативный аппарат, в функции которого входит контроль круговорота веществ и обеспечение постоянного функционирования экосистем [4–7]. В онтогенезе растения значение микроорганизмов многофункционально. Согласно исследованиям Ю.М. Возняковской [8], иммобилизация, трансформация биогенных элементов, процессы гумификации, выветривания первичных ми- нералов и другое осуществляются почвенными микроорганизмами. Важным фактором, определяющим гомеостаз почвенной биоты в агроэкосистеме, является применение агрохимических средств, в частности удобрений. Стимулирующее влияние минеральных удобрений на общее количество микроорганизмов в почве отмечено многими исследователями [4, 6, 9–11]. Увеличение численности микроорганизмов, по мнению Е.Н. Мишустина и др. (1983), связано с поступлением энергетического материала в почву на удобренных делянках: листовой опад, корнепожнивные остатки растений [12]. Установлено, что активность почвенной биоты зависит от фор- мы, вида минеральных удобрений, сочетания элементов питания в них и дозы [10–14].

Обязательным компонентом наземных экосистем являются почвенные водоросли. Наиболее распространены представители четырех отделов: из эукариотов – зеленые (Chlorophyta), желто-зеленые (Xanthophyta) и диатомовые (Diatomeae) водоросли , из прокариотов – цианобактерии (Cyanobacteria), или сине-зеленые водоросли. Реже встречаются пирофитовые, эвгленовые, золотистые и красные водоросли.

Около 1195 видов водорослей встречаются в почвах России [15]. Они являются автотрофной частью почвы, активно взаимодействуя с компонентами биоценоза. Функционал почвенных водорослей широк: гумусонакопление, транслокация элементов питания, участие в процессах почвообразования [16–17]. В целинных почвах умеренной полосы России водоросли накапливают биологический азот в количестве 17–24 кг/га. Особенностью ценозов почвенных водорослей являются дополнительные характеристики почвы, дающие возможность заметить начинающиеся в ней изменения, в том числе и антропогенные. Таким образом, почвенные водоросли могут быть использованы для биоиндикации и биотестирования почвы [18]. Преимущество водорослей как инструмента мониторинга перед гетеротрофной микрофлорой состоит в том, что они легко исследуются микроскопированием [15, 18].

Цель исследования – изучение реакции аль-гофлоры чернозема выщелоченного на агротехнологию с разным уровнем применения средств химизации в зернотравяном севообороте.

Задачи: выявление действия и последействия минеральных и органических удобрений на альгофлору почвы, определение наиболее чувствительной группы водорослей на агрохимическую нагрузку почвы.

Объекты и методы. Объектом исследования была численность альгофлоры чернозема выщелоченного в зависимости от интенсивности применения средств химизации в зернотравяном севообороте. Стационарный многофакторный опыт был заложен в 1986 г. в южной лесостепной зоне Западной Сибири на основе шестипольного зернотравяного севооборота, развернутого во времени и пространстве (люцерна 3 г.ж. – пшеница – пшеница – овес), методом расщепленных делянок по схеме 3×2×2, повторность вариан- тов – 4-кратная. Изучались три фактора: средства химизации (минеральные удобрения в умеренной и повышенной дозах раздельно и в комплексе с гербицидами), навоз, солома. На их основе при раздельном внесении и в различных сочетаниях оценивались технологии возделывания сельскохозяйственных культур: биологическая, комбинированная и интенсивная. Минеральные удобрения вносились локально до посева. Почвенный гербицид «Трефлан» применяли перед посевом люцерны для защиты от однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков. Навоз КРС в дозе 10 т/га севооборотной площади вносили после уборки замыкающей севооборот культуры осенью, под основную обработку почвы. Солома вносилась после уборки зерновых в количестве, соответствующем урожаю в вариантах опыта [14].

Опытный полигон представлен черноземом выщелоченным среднемощным тяжелосуглинистым со следующими характеристиками: содержание гумуса (по Тюрину) – 6,4–6,6 %, валовых форм азота и фосфора – 0,32 и 0,20 %, подвижных фосфора и калия – 104–119 и 350–420 мг/кг почвы (по Чирикову) соответственно, рН– 6,5–6,7.

Отбор альгологических проб проводился специальным буром в поверхностном слое почвы с повторностями на каждом варианте опыта в фазу бутонизация – начало цветения люцерны в 2000–2003 гг. Для оценки влияния средств химизации использовали количественный показатель, применяемый в альгологии, – численность клеток цианобактерий и почвенных водорослей, включая зеленые, желто-зеленые и диатомовые. Число клеток определяли методом прямого счета на микроскопе МБИ-6 [18]. Обработку результатов вели методом С.И. Виноградского в модификации Э.А. Штиной с дополнениями К.А. Некрасовой и Е.А. Бусыгиной [19].

Результаты и их обсуждение. Исследования, проведенные в стационарном опыте, показали, что максимальная общая численность живых клеток (102,4 тыс. клеток/г почвы) отмечена в почве на неудобренном фоне минерального питания. При внесении минеральных удобрений в дозе N 20 P 90 общая численность водорослей снизилась на 29 %, в варианте N 40 P 120 K 40 в комплексе со средствами защиты растений («Треф-лан») от сорной растительности – на 70 % в сравнении с неудобренным фоном (табл. 1).

Таблица 1

Численность цианобактерий и почвенных водорослей под люцерной первого года вегетации в зависимости от применения минеральных и органических удобрений, тыс. клеток/г почвы

|

Внесено удобрений, кг д.в./га |

Органические удобрения |

Систематическая группа |

Общая численность |

||

|

Зеленые и желто-зеленые |

Синезеленые |

Диатомовые |

|||

|

Биологическая технология |

|||||

|

Без удобрений |

Контроль |

91,4 |

5,5 |

5,5 |

102,4 |

|

Навоз |

96,7 |

– |

– |

96,7 |

|

|

Солома |

81,7 |

5,1 |

3,3 |

95,6 |

|

|

Навоз+солома |

90,5 |

– |

5,5 |

96,0 |

|

|

Комбинированная технология |

|||||

|

N 20 P 90 |

Контроль |

62,3 |

3,3 |

7,2 |

72,8 |

|

Навоз |

70,9 |

– |

– |

70,9 |

|

|

Солома |

54,6 |

– |

3,3 |

57,9 |

|

|

Навоз+солома |

66,7 |

– |

3,3 |

70,0 |

|

|

Интенсивная технология |

|||||

|

N 40 P 120 K 40 + гербициды |

Контроль |

25,6 |

– |

5,6 |

31,2 |

|

Навоз |

49,5 |

5,5 |

5,5 |

60,5 |

|

|

Солома |

45,6 |

6,2 |

5,5 |

57,3 |

|

|

Навоз+солома |

51,3 |

7,2 |

8,8 |

67,3 |

|

Здесь и далее: прочерк – отсутствие клеток водорослей.

Внесение минеральных удобрений и средств защиты растений уменьшило общую численность живых клеток водорослей с 102,4 до 31,2 тыс. клеток/г почвы. Это связано с ингибированием их роста минеральными веществами и гербицидом. К тому же мощная биомасса растений на удобренных фонах затеняет почву, снижая тем самым фотосинтетическую продуктивность водорослей.

Использование органических удобрений (навоза, соломы) фактически не повлияло на численность живых клеток водорослей в почве при использовании биологической и комбинированной технологий в сравнении с контролем. Однако следует отметить, что внесение органических удобрений не сняло депрессирующего действия азотно-фосфорных удобрений на альгофлору почвы. На фоне N40P120K40 + гербициды применение навоза и соломы способствовало увеличению численности почвенных водорослей на 84–114 % по отношению к удобренному контролю.

Для оценки последействия минеральных, органических удобрений и гербицидов на альгоф-лору чернозема выщелоченного были выполнены исследования почвы под люцерной третьего года вегетации (табл. 2).

Таблица 2

Численность цианобактерий и почвенных водорослей под люцерной третьего года вегетации в зависимости от применения минеральных и органических удобрений, тыс. клеток/г почвы

|

Внесено удобрений кг д.в./га |

Органические удобрения |

Систематическая группа |

Общая численность |

||

|

Зеленые и желтозеленые |

Синезеленые |

Диатомовые |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Биологическая технология |

|||||

|

Без удобрений |

Контроль |

63,8 |

9,2 |

19,0 |

92,0 |

|

Навоз |

104,3 |

13,5 |

20,3 |

138,1 |

|

|

Солома |

99,9 |

17,6 |

37,2 |

154,7 |

|

|

Навоз+солома |

161,6 |

9,6 |

48,1 |

219,3 |

|

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Комбинированная технология |

|||||

|

N 20 P 90 |

Контроль |

200,1 |

13,4 |

25,0 |

238,5 |

|

Навоз |

160,1 |

25,7 |

25,7 |

211,4 |

|

|

Солома |

188,1 |

– |

2,9 |

191 |

|

|

Навоз+солома |

201,2 |

– |

14,2 |

215,4 |

|

|

Интенсивная технология |

|||||

|

N 40 P 120 K 40 + гербициды |

Контроль |

210,7 |

– |

8,7 |

219,2 |

|

Навоз |

102,8 |

– |

5,9 |

108,7 |

|

|

Солома |

109,7 |

– |

11,5 |

121,2 |

|

|

Навоз+солома |

79,4 |

– |

8,5 |

87,9 |

|

Общая численность живых клеток водорослей в варианте без удобрений составила 92,0 тыс. клеток/г почвы. На второй год последействия применения минеральных удобрений, а также минеральных удобрений и гербицидов токсикологического эффекта на альгофлору почвы не наблюдалось, напротив, отмечено увеличение биогенности почвы. Количество почвенных водорослей возросло на 159 и 138 % соответственно. Сравнение численности живых клеток в почве под люцерной первого года вегетации с аналогичными вариантами показало увеличение их на 228 % в варианте N 20 P 90 и на 603 % в варианте N 40 P 120 K 40 . Последействие органических удобрений в большей степени проявилось на фоне биологической технологии. Применение навоза и соломы как раздельно, так и в сочетании было достаточно эффективно.

Максимальная численность клеток почвенных водорослей наблюдалась в варианте навоз + солома – 219,3 тыс. клеток/г почвы. Это выше на 138 %, чем в варианте без удобрений. Для вариантов раздельного внесения навоза и соломы количество клеток увеличилось на 50 и 68 % к контролю соответственно. На интенсивном (N 40 P 120 K 40 + гербициды) и комбинированном (N 20 P 90 ) фонах численность клеток почвенных водорослей в этих же вариантах изменилась незначительно.

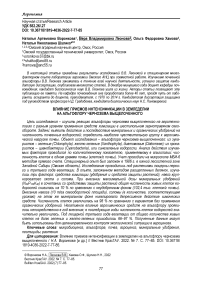

Из рисунка 1 видно увеличение численности клеток почвенных водорослей при внесении навоза и соломы и стимулирующее влияние органических удобрений на количество клеток на второй год последействия агрохимических средств.

Навоз+солома

Солома

Навоз

Без органических удобрений

тыс клеток/г

□ Люцерна 1г. ж.

□ Люцерна 3г. ж

Рис. 1. Численность цианобактерий и почвенных водорослей под люцерной первого и третьего года вегетации в зависимости от вида органических удобрений, тыс. клеток/г почвы

Доминирующее место в общей численности альгогруппировки черноземной почвы под люцерной третьего года вегетации принадлежит виду зеленых и желто-зеленых водорослей, их доля составляет 66–97 % от общего количества. Наиболее чувствительной группой водорослей к агрохимикатам являются синезеленые (цианобактерии).

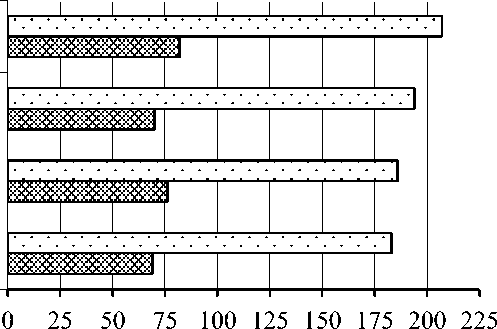

Интегральным показателем эффективности применения агрохимических средств является урожайность сельскохозяйственных культур. Научно обоснованный выбор вида, дозы и срока использования их позволяет получить максимальный прирост растениеводческой продукции и контролировать экологическое состояние агроценоза [20–26]. В исследованиях установлено положительное влияние удобрений, с увеличением суммарной их дозы урожайность сухого вещества люцерны возрастала на 0,24–0,58 т/га (рис. 2).

Рис. 2. Влияние минеральных и органических удобрений на урожайность люцерны третьего года вегетации (НСР 05 частных средних – 0,21 т/га сухого вещества)

Максимальный прирост урожайности культуры получен от последействия навоза КРС в дозе 10 т/га севооборотной площади – 0,90 т/га сухого вещества. Солома не оказывала существенного влияния на продуктивность люцерны. Минимальное проявление дигрессии альгогруп-пировки почвы на второй год последействия агрохимических средств подтверждает их экологическую безопасность, а прирост урожайности культуры – эффективность.

Заключение. Краткая характеристика био-генности чернозема выщелоченного и анализ имеющихся материалов по влиянию агрохимических средств на микробиологические процессы в почве свидетельствуют о дигрессии численности клеток водорослей непосредственно в год внесения; на второй и третий год вегетации люцерны численность альгогруппировки почвы под культурой значительно увеличилась. Установлено, что от общего количества живых клеток на долю зеленых и желто-зеленых приходилось 66–97 %. Наиболее чувствительной группой водорослей на применение средств хими- зации являлись синезеленые (цианобактерии). Определение численности водорослей почвы позволяет проводить экологический мониторинг безопасности и целенаправленный контроль эффективности применения минеральных, органических удобрений и средств защиты растений в агроценозе.

Список литературы Влияние приемов интенсификации в земледелии на альгофлору чернозема выщелоченного

- Миненко А.К. Регулирование биологической активности дерново-подзолистых почв (на примере Центральных районов Нечерноземной зоны): автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук: 03.00.27. М., 1991. 41 с.

- Овсянников Ю.А. Теоретические основы эколого-биосферного земледелия. Екатеринбург, 2000. 263 с.

- Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. М.: МГУ, 1987. 256 с.

- Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. М.: Наука, 1972. 344 с.

- Бабьева Н.П., Зенова Г.М. Биология почв: учебник. 2-е изд. М.: МГУ, 1989. 336 с.

- Хамова О.Ф. Шулико Н.Н., Тукмачева Е.В. Численность микроорганизмов ризосферы ячменя при длительном применении минеральных удобрений, соломы и инокуляции семян ассоциативными диазотрофами // Омский научный вестник. 2015. № 1 (138). С. 127-131.

- Фрунзе Н.И. Почвенная микробная биомасса как резерв биогенных элементов // Агрохимия. 2005. № 9. С. 20-23.

- Возняковская Ю.М. Микрофлора растений и урожай. Л.: Колос, 1969. 240 с.

- Воронкова Н.А., Храмцов И. Ф., Хамова О. Ф. К вопросу об оценке почвенно-микробиоло-гических условий минерального питания сои // Сельскохозяйственная биология. 2002. № 5. С. 52-56.

- Наплекова Н.Н., Котова К.Н. Биологическая фиксация азота диазотрофами в почвах под разными сельскохозяйственными культурами // Развитие АПК азиатских территорий: тр. XI Междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 25-27 июня 2008 г.) / РАСХН. Сиб. отд-ние, КемНИИСХ. Кемерово, 2008. Т. 1. С. 104-107.

- Селиверстова О.М., Верховцева Н.В., Ко-чергин А.Н. Анализ микробоценоза почвы при внесении удобрений в севообороте методом газовой хроматографии // Плодородие. 2008. № 5 (44). С. 36-37.

- Мишустин Е.Н., Черепков Н.И. Пути улучшения азотного баланса земледелия СССР // Микробиология. 1983. Т. 28, № 4. С. 16-21.

- Авров О.Е. Влияние температуры и влажности почвы на разложение соломы // Использование соломы как органического удобрения. М.: Наука, 1980. С. 103-113.

- Воронкова Н.А. Биологические ресурсы и их значение в сохранении почвенного плодородия и повышении продуктивности аг-роценозов Западной Сибири: монография. Омск: ОмГТУ, 2014. 188 с.

- Штина Э.А., Зенова Г.М., Манучарова Н.А. Альгологический мониторинг почв // Почвоведение. 1998. № 12. С. 1449-1461.

- Штина Э.А., Голлербах М.М. Экология почвенных водорослей. М.: Наука, 1976. 142 с.

- Болышев Н.Н. Об участии водорослей в образовании почв // Современное состояние и перспективы изучения почвенных водорослей в СССР. Киров, 1967. С. 23-31.

- Голлербах М.М., Штина Э.А. Почвенные водоросли. Л.: Наука, 1969. 228 с.

- Некрасова К.А., Бусыгина Е.А. Некоторые уточнения к методике количественного учета почвенных водорослей // Ботанический журнал. 1977. Т. 62, № 2. С. 214-222.

- Azarenko Yu.A. Assessing the Fund of Strongly Bound and Mobile Forms of Zinc in the soils of agrocenoses in the forest-steppe and steppe zones of the Omsk Irtysh Land // Annals of Biology. 2019. 35 (1). P. 67-72.

- Soil and ecological evaluation of agrocher-nozems of Siberia / A.A. Shpedt [et al.] // International Transaction Journal of Engineering, Management, Applied Sciences and Technologies. 2019. Vol. 10. № 3. P. 309-318.

- Improving Competitiveness of the Wheat Production within the Siberian Region (in Terms of the Omsk region) / I.A. Bobrenko [et al.] // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2017. V. VIII, Is. 2(24). P. 426-436.

- Increasing Economic Efficiency of Producing Wheat in the West Siberia and South Ural as a Factor of Developing Import Substitution / D.S. Nardin [et al.] // International Review of Management and Marketing. 2016. 6(4). P. 772-778.

- Variety Trialon Tomato Hybrids in Greenhouse Conditions of the Prearal Area of Kazakhstan / E.B. Dyamurshayeva [et al.] // OnLine Journal of Biological Sciences. 2017. V.17. Is.1. P. 18-25.

- Shpedt A.A., Aksenova Y.V. Soil Exhaustion Criteria for Central Siberia // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. V. 10(4). 2018. P. 870-873.

- Agrogeosystems of Krasnoyarsk Krai: Natural resource potential, environmental stability, optimization of functioning / A.A. Shpedt [et al.] // International Journal of Green Pharmacy. V. 11 (3). 2017. P. 610-614.