Влияние приемов основной обработки серой лесной почвы на её биологическую активность и урожайность озимой пшеницы

Автор: Сорокина М.В., Лобков В.Т., Бобкова Ю.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Статья в выпуске: 5 (62), 2016 года.

Бесплатный доступ

Для оценки деятельности почвенной биоты используют такой показатель, как «биологическая активность почвы», который обуславливается деятельностью почвенной микрофлоры. С ней связаны процессы синтеза и распада гумуса, минерализация вносимых в почву органических удобрений, пожниво-корневых остатков возделываемых культур, перевод труднодоступных для растений элементов питания в доступную форму, трансформация вносимых в почву минеральных удобрений. В связи с этим, необходимо изучать влияние биологической активности почвы. Цель исследования заключается в определении влияния приемов основной обработки почвы на биологическую активность тёмно-серой лесной почвы и урожайность озимой пшеницы. В задачи исследования входило определение влияние различных способов обработки почвы (нулевая, плоскорезная, комбинированная обработка, вспашка ПЛН 5-35 и вспашка оборотным плугом) на ее агрохимические показатели, влажность, биологическую активность, а также урожайность озимой пшеницы сорта Московская 39. Установлено, что влияние приемов основной обработки почвы на целлюлозоразла-гающую активность почвенных микроорганизмов под озимой пшеницей определяется в основном распределением растительных остатков в обрабатываемом слое. Их количество в верхнем слое при нулевой и комплексной обработках способствовало формированию микробного сообщества с высокой целлюлозоразлагающей активностью. В благоприятные по условиям увлажнения годы на темно-серых лесных почвах под озимую пшеницу рекомендуется использовать наряду с отвальной обработкой почвы также нулевую и комбинированную обработку.

Обработка почвы, влажность, агрохимические показатели, урожайность озимой пшеницы, биологическая активность почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/147124343

IDR: 147124343

Текст научной статьи Влияние приемов основной обработки серой лесной почвы на её биологическую активность и урожайность озимой пшеницы

Всякое воздействие на почву ведёт к изменению её свойств. Особенно это касается обработок почвы. Любая обработка нацелена на улучшение условий роста и развития растений и, как следствие, повышение уро^айности сельскохозяйственных культур [4,6,7,11,12].

С другой стороны, в современных условиях развития земледелия необходим прогноз и анализ процессов, происходящих в почве [3].

Биологическая активность почвы находится в тесной связи с почвенным плодородием, является его наде^ным индикатором [8]. Е. М. Мишустин [9] считал допустимым ото^дествлять активность целлюлозоразлагающих микроорганизмов с интенсивностью микробиологических процессов, протекающих в почве. Поэтому часто в качестве индикатора биологической активности почвы используют методику по степени разло^ения льняного полотна [2], которая была использована и в наших исследованиях.

Цель наших исследований – определить влияние приемов основной обработки почвы на биологическую активность тёмно-серой лесной почвы и уро^айность озимой пшеницы.

Исследования проводились на опытном поле кафедры земледелия ФГБОУ ВО Орловского Г^У в условиях полевого стационарного опыта.

Биологическая активность почвы в опыте изучалась под озимой пшеницей сорта Московская 39 (сорт районирован, наиболее распространен в Орловской области, создан в НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны), через 30, 60 дней и перед уборкой после начала исследования.

Почва опытного поля представляла собой типичную для области тёмносерую лесную среднесуглинистую глееватую почву, почвообразующие и подстилающие породы – оглееные покровные суглинки. Микрорельеф участка выровненный.

В исследованиях изучались следующие варианты обработки почвы:

-

1. Нулевая обработка (прямой посев);

-

2. Плоскорезная обработка КПШ (20-22 см);

-

3. Комбинированная обработка агрегатом KOS 3,7 (14-16см);

-

4. Вспашка отечественным плугом ПЛН 5-35 (20-22 см),

-

5. Вспашка оборотным плугом фирмы LEMKEN (20-22 см).

Рядовой посев проводили сеялкой культиваторного типа John Deere 730 с нормой высева семян 220 кг/га.

^гротехника возделывания озимой пшеницы общепринятая для зоны за исключением приемов, предусмотренных схемой опыта.

Учетная площадь делянок - 102 м 2 , повторность опыта трехкратная, размещение делянок систематическое. Все наблюдения, анализы и учёт проводили по общепринятым методикам.

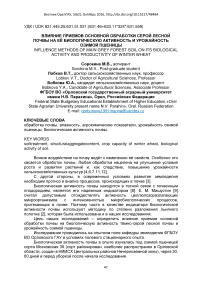

Погодные условия в период проведения полевых исследований имели некоторые отличия от среднемноголетних данных, при этом они достаточно полно отра^али характерные особенности климата зоны. В целом, период вегетации озимой пшеницы, с сентября 2014 года по август 2015 года, мо^но охарактеризовать как благоприятный. При изучении биологической активности почвы наибольшее значение из метеорологических факторов имеет количество выпавших осадков. Данные по распределению осадков за период вегетации озимой пшеницы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Распределение осадков за период вегетации (с сентября 2014г. по август 2015г.) озимой пшеницы

Исходя из данных представленных на графике видно, что наиболее резко от средних многолетних значений отличается количество осадков в июне месяце 2015 года, их выпало почти вдвое меньше нормы.

Полевые и лабораторные исследования осуществлялись в соответствии с методиками, изданными в специализированной литературе, на базе Орловского ГНУ ВНИИЗБК, а так ^е, агроэкологической лаборатории и ЦКП «Генетические ресурсы растений и их использование» Орловского Г^У. Целлюлозолитическую активность пахотного слоя почвы определяли методом Мишустина, Вострова и Петровой (по интенсивности разло^ения льняного полотна), изло^енном в практикуме по земледелию [2]. Данный метод прибли^ает исследования к естественным условиям, применим к различным типам почв и позволяет получить объективную и достоверную информацию о деятельности целлюлозоразлагающих микроорганизмов, а так^е мо^ет характеризовать различные агротехнические мероприятия.

На целлюлозолитическую активность почвы оказывает влияние наличие в ней доступного азота и других минеральных элементов, необходимых для обмена веществ и другие факторы. Нами была проведена агрохимическая оценка почвы по вариантам опыта во ВВВ и в конце вегетации озимой пшеницы (табл.1).

Таблица 1. ^грохимические показатели почвы по вариантам опыта при возделывании озимой пшеницы, 2015г.

|

Показатели почвы |

Варианты опыта |

|||||||||

|

Начало вегетации |

Конец вегетации |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Содер^ание, мг/100г: |

||||||||||

|

подви^ного фосфора обменного калия |

15,10 |

14,80 |

14,80 |

14,30 |

14,40 |

14,80 |

14,30 |

14,50 |

14,30 |

14,10 |

|

азота |

3,40 |

3,40 |

3,40 |

3,40 |

3,40 |

3,35 |

3,38 |

3,35 |

3,35 |

3,40 |

|

легкогидролизуемого |

14,00 |

13,60 |

14,00 |

14,00 |

14,00 |

14,00 |

12,60 |

12,60 |

14,00 |

12,40 |

|

Гумус, % |

3,3 |

3,5 |

3,8 |

4,1 |

4,0 |

3,2 |

3,4 |

3,7 |

4,1 |

4,0 |

|

Кислотность, pH |

4,9 |

4,8 |

5,0 |

4,9 |

4,9 |

4,8 |

4,8 |

5,0 |

5,0 |

5,1 |

*Примечание: 1 - нулевая обработка; 2 - плоскорезная обработка; 3 - комбинированная обработка; 4 - вспашка ПЛН 5-35, 5 - вспашка оборотным плугом .

^нализ полученных данных показал, что почвы под опытом были среднекислыми, с повышенным содер^анием подви^ных форм фосфора и низким содер^анием обменного калия. Содер^ание гумуса по вариантам опыта варьировало от 3,2 до 4,1%. Учитывая, что опыт по данной схеме закладывался у^е шестой год, мо^но наблюдать некоторое колебание по содер^анию гумуса ме^ду вариантами опыта. Варианты 1 и 2 отличались пони^енными значениями по этому показателю, что, по-видимому, связано с преобладанием процесса минерализации гумуса над гумификацией. Это происходит, так как перемешивания слоев почвы в результате обработок на вариантах 1 и 2 не происходит в отличие от остальных трёх вариантов.

Каких-либо значительных изменений по агрохимическим показателям в процессе выращивания озимой пшеницы отмечено не было.

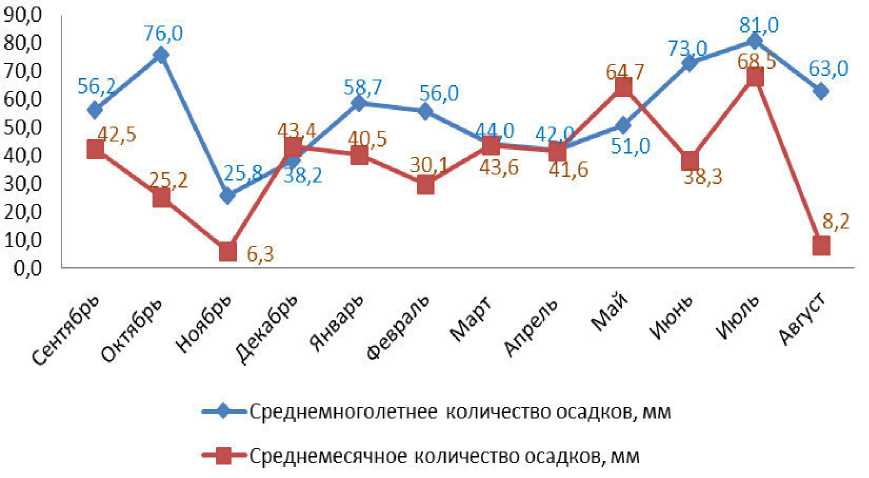

Интенсивность разло^ения целлюлозы как показатель биологической активности почвы зависит от целого факторов, среди которых немалова^ное значение имеет влажность почвы (рис. 2).

нулевая КПШ 5 KOS 3,7 ПЛН-5-35 вспашка обработка оборотным плугом

Влажность почвы, % (июнь) Влажность почвы, % (июль) ■ Влажность почвы, % (август)

Рисунок 2 - Динамика влажности почвы в слое 0-30 см, %

Нами определялась вла^ность почвы в те ^е периоды, когда и извлекались льняные полотна. В первый период экспозиции (начало июня) вла^ность пахотного слоя почвы в посевах озимой пшеницы находилась на уровне 19...24%, во второй период из-за длительного периода без осадков, наблюдалось сни^ение вла^ности пахотного слоя почвы на всех вариантах опыта (8…10%), к концу вегетации озимой пшеницы после непродол^ительных до^дей вла^ность почвы снова повысилась до 15…19%. Необходимо отметить, что варианты со вспашкой отличались повышенными показателями вла^ности пахотного слоя во все три отбора, что дол^но было способствовать большей активности почвенной биоты. Однако этого не произошло.

Данные, характеризующие биологическую активность почвы в зависимости от ее обработки, приведены в таблице 2.

^нализ деятельности целлюлозоразрушающих микроорганизмов показывает, что их активность по вариантам основной обработки почвы под озимой пшеницей проявлялась по-разному.

У^е в первый срок (через 30 дней после закладки полотен) наблюдалось различие в активности деятельности микроорганизмов по вариантам опыта. Варианты со вспашкой отличались пони^енными показателями активности микроорганизмов (11,3…12,2%). По нулевой и плоскорезной обработке разложение льняного полотна было примерно одинаковым и составляло 23%.

За следующие 30 дней разло^ение ткани проходило менее интенсивно, что связано с недостатком влаги в пахотном слое (Рис.1) на фоне отсутствия осадков в этот период. К моменту уборки наибольший процент разло^ившейся ткани был на варианте комбинированной обработки (41,7%), по нулевой и плоскорезной обработке почвы активность микроорганизмов характеризовалась средними значениями (32,6-36,9%). В обоих вариантах со вспашкой активность целлюлозоразлагающих организмов была самая низкая (26,4-27,7%).

Таблица 2. Разло^ение льняного полотна в пахотном слое почвы (0-30см) на посевах озимой пшеницы по вариантам опыта, %

|

Разло^ение льняного полотна, % к исходной массе |

Вариант обработки почвы |

||||

|

Нулевая обработка |

Плоскорезная обработка |

Комбинированная обработка |

Вспашка ПЛН 5-35 |

Вспашка оборотным плугом |

|

|

Через 30 дней |

23,3 |

23,4 |

17,9 |

11,3 |

12,2 |

|

Через 60 дней |

25,7 |

28,1 |

19,6 |

13,8 |

12,4 |

|

Через 85 дней (перед уборкой) |

36,9 |

32,6 |

41,7 |

27,7 |

26,4 |

За следующие 30 дней разло^ение ткани проходило менее интенсивно, что связано с недостатком влаги в пахотном слое (Рис.1) на фоне отсутствия осадков в этот период. К моменту уборки наибольший процент разло^ившейся ткани был на варианте комбинированной обработки (41,7%), по нулевой и плоскорезной обработке почвы активность микроорганизмов характеризовалась средними значениями (32,6-36,9%). В обоих вариантах со вспашкой активность целлюлозоразлагающих организмов была самая низкая (26,4-27,7%).

Обработки почвы, различаясь по глубине и интенсивности, приводят к неравномерному распределению растительных остатков по профилю. При нулевой, безотвальной и комбинированной обработках наибольшее количество их сосредоточено в верхней части пахотного слоя почвы. Так как органическое вещество является для большинства организмов источником питательных веществ и энергии, то при поверхностной обработке они концентрируются в верхних слоях пахотного слоя, при глубокой – более равномерно распределяются по всему корнеобитаемому слою. Данная закономерность у^е неоднократно подтвер^далась исследованиями ряда авторов [4; 5], подтвердилась она и в наших опытах.

Повышенную активность целлюлозоразрушающих организмов на фоне поверхностной обработки по сравнению со вспашкой неоднократно отмечали С.С. Балабанов, Н.В. Беседин, Н.И. Картамышев, Н.М. Тимофеева, 2013 [1]; М.К. Зинченко, Л.Г. Стоянова, Н.И. Безменко, И.М. Щукин,2013 [3].

Для определения интенсивности разло^ения целлюлозы пользовались шкалой О.Е. Пря^енниковой (2011), представленной в таблице 3 [10].

Таблица 3. Шкала интенсивности разрушения целлюлозы за вегетационный сезон, %

|

Выра^енность процесса |

Оценка |

|

<10 |

Очень слабая |

|

10-30 |

Слабая |

|

30-50 |

Средняя |

|

50-80 |

Сильная |

|

>80 |

Очень сильная |

Исходя из этой градации мы получили, что на вариантах со вспашкой интенсивность разло^ения целлюлозы была слабой (менее 30%), а на остальных вариантах опыта - средней (30-50%).

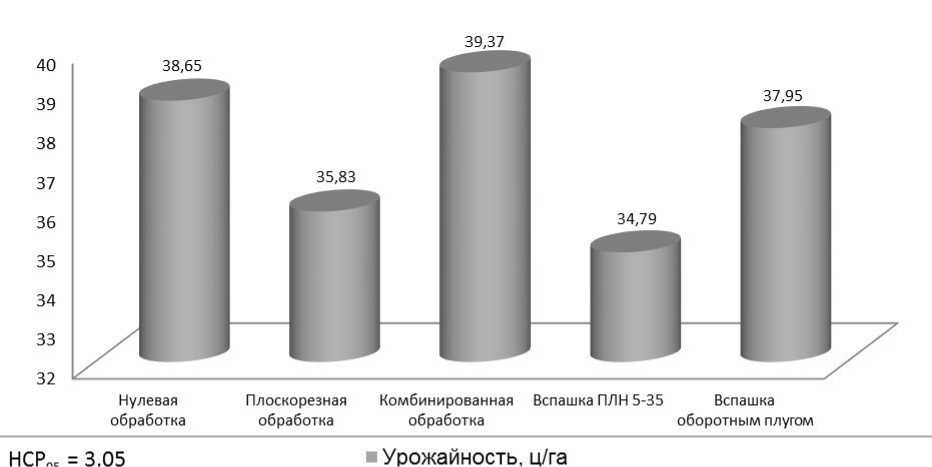

Уборка озимой пшеницы в опыте проводилась в фазу восковой спелости, методом сплошного комбайнирования. Применялся специальный комбайн для опытных участков TerrionSampo. Результаты полевых опытов показали, что на уро^айность озимой пшеницы оказали влияние различные способы обработки почвы (рис. 3).

Рисунок 3 - Урожайность озимой пшеницы в зависимости от способа основной обработки почвы

Наибольшая уро^айность получена на варианте с комбинированной обработкой почвы (37,9 ц/га). Варианты по нулевой обработке и вспашке оборотным плугом по показателю уро^айности отличались несущественно. Самая низкая уро^айность была получена в вариантах с плоскорезной обработкой и вспашкой ПЛН-5-35 (35,8 и 34,8ц/га соответственно).

Данные корреляционного анализа позволили установить достоверную корреляционную связь ме^ду показателями уро^айности озимой пшеницы и интенсивностью разло^ения целлюлозы микроорганизмами (коэффициент корреляции r= 0,63).

Влияние приемов основной обработки почвы на целлюлозоразлагающую активность почвенных микроорганизмов под озимой пшеницей определяется в основном распределением растительных остатков в обрабатываемом слое. Их количество в верхнем слое при нулевой и комплексной обработках способствовало формированию микробного сообщества с высокой целлюлозоразлагающей активностью. В благоприятные по условиям увлажнения годы на темно-серых лесных почвах под озимую пшеницу рекомендуется использовать наряду с отвальной обработкой почвы так^е нулевую и комбинированную обработку. Исследования на эту тему будут продолжены.

Список литературы Влияние приемов основной обработки серой лесной почвы на её биологическую активность и урожайность озимой пшеницы

- Балабанов С.С. Биологическая активность почвы в зернопаропропашном севообороте в зависимости от приемов биологизации земледелия/С.С. Балабанов, Н.В. Беседин, Н.И. Картамышев, Н.М. Тимофеева//Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2013. № 3. -С. 43-44.

- Васильев И. П. Практикум по земледелию/И. П. Васильев, А. М. Туликов, Г. И. Баздырев и др. -М.: Колос, С., 2005. -424 с.

- Зинченко М.К. Влияние вида угодий и приемов основной обработки на биологическую активность серой лесной почвы/М.К. Зинченко, Л.Г. Стоянова, Н.И. Безменко, И.М. Щукин//Достижения науки и техники АПК. 2013. № 4. -С. 14-16.

- Касмынин Г.Г. Влияние способов обработки почвы при возделывании подсолнечника на целлюлозолитическую активность чернозема, выщелоченного/Г.Г. Касмынин//Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. -С. 546.

- Коржов С.И. Влияние обработки на биологические процессы/С.И. Коржов//Вестник Воронежского государственного аграрного университета. -2010.№3. -с.14-17.

- Лобков В.Т. Интенсификация биологических факторов воспроизводства плодородия почвы в земледелии/В.Т. Лобков, Н.И. Абакумов, Ю.А. Бобкова, В.В. Наполов. -Орел: Издательство ОрелГАУ, 2016. -160 с.

- Лобков В.Т. Оценка эффективности возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от способов основной обработки почвы в Центрально-Черноземном регионе/В.Т. Лобков, Н.К. Кружков, А.А. Забродкин, А.С. Новикова//Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2013. Т. 40. № 1. С. 8-11.

- Минеев В.Г., Рашпе Е.Х. Агрохимия, биология и экология почвы. -М.: Росагропромиздат, 1990. -260 с.

- Мишустин E. H. Микроорганизмы и продуктивность земледелия/Е. М. Мишустин. -М., Наука, 1972.

- Пряженникова, О.Е. Целлюлозолитическая активность почв в условиях городской среды/О.Е. Пряженникова//Вестник Кемеровского государственного университета. -2011. -№ 3 (47). -С. 10-13.

- Сорокина, М.В. Урожайность и качество зерна сои при различной интенсивности обработки почвы/М.В. Сорокина, В.Т. Лобков, Н.И. Абакумов, Ю.А. Бобкова//Сборник материалов международной научно-практической он-лайн конференции «Антропогенная эволюция современных почв и аграрное производство в изменяющихся почвенно-климатических условиях». -Орёл: Орловский ГАУ, 2015. -С. 69-71.

- Lobkov V.T. The efficiency of different methods of primary tillage at broomcorn millet production in the Оrel region/V.T. Lobkov, N.I. Abakumov, Y.А. Bobkova, Y.L. Mikhaylovа//Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2013. Т. 45. № 6. -С. 9-13.

- Хазиев, Ф.Х. Воспроизводство плодородия серых лесных почв /; под ред. Ф. Х. Хазиев; АН РБ, Ин-т биологии УНЦ РАН. -Уфа: Гилем, 1999. -163 с.