Влияние применения биологических препаратов на формирование качественных показателей зерна яровой пшеницы

Автор: Нечаева Ална Владимировна, Жаркова Сталина Владимировна

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 3 (71), 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Для более полной реализации биологического потенциала, заложенного в культуре и непосредственно в каждом сорте, в используемой агротехнологии применяют отдельные элементы, способствующие более эффективному развитию растений. Сюда следует отнести использование биологических препаратов, которые не только способны стимулировать и регулировать рост и развитие растений, но и безопасны для окружающей среды. В связи с этим, представленные в данной работе результаты исследований актуальны и своевременны. Материалы и методы. В своём исследовании мы изучали влияние предпосевной обработки семян яровой пшеницы и её (обработки) последействие на показатели качества зерна. В качестве объекта исследований взят раннеспелый сорт яровой мягкой пшеницы Ирень. Предмет исследования -биологические препараты, их действие и последействие при предпосевной обработки семян на формирование качества зерна. Результаты. Исследования выявили различия в интенсивности влияния предпосевной обработки семян биологическими препаратами и последействие обработки на показатели качества зерна яровой пшеницы. Последействие препаратов усилило показатель содержания белка в зерне. Максимальное содержание белка в опыте получено в варианте 2 (препарат, получен методом ВАГ на основе хвои сосны (ХС 22)) - 17,0%. Содержание клейковины в зерне в вариантах опытов сформировалось выше 32%, что соответствует 1 классу. Максимальное содержание клейковины в зерне получено в варианте 2 (ХС 22) - 41,8% в опыте 2 (последействие). Стекловидность зерна во всех вариантах опытов 1 и 2 выше 60%, что позволяет отнести зерно к 1 классу. Более высокий уровень натуры зерна получен в вариантах с последействием препаратов. Зерно, полученное в вариантах опыта 2: контроль, 3 (ЛП 4), 8 (Цитогумат), 9 (Лигногумат) с натурой зерна выше 750 г следует отнести к 1 классу. Анализ результатов исследования показал, что последействие предпосевной обработки семян биологическими препаратами оказывает более действенное положительное влияние на качество зерна яровой пшеницы.

Пшеница яровая, биологические препараты, зерно, семена, качество, содержание, натура, клейковина, белок, стекловидность, влажность

Короткий адрес: https://sciup.org/140300111

IDR: 140300111 | УДК: 631.53.082:635.652.2 | DOI: 10.18619/2072-9146-2023-3-93-97

Текст научной статьи Влияние применения биологических препаратов на формирование качественных показателей зерна яровой пшеницы

Forcitations:Nechaeva A.V., Zharkova S.V. The influence of the use of biological preparations on the formation of quality indicators of spring wheat grain. Vegetable crops of Russia. 2023;(3):93-97. (In Russ.)

ВАлтайском крае яровая пшеница занимает ведущее место по объёмам выращивания в группе зерновых куль- тур. Площадь, задействованная под возделывание культуры ежегодно составляет 1700-2000 тыс. га. Это 6-я часть площади, занимаемой зерновыми культурами в Сибирском федеральном округе [1,2].

Почвенно-климатические условия края дают возможность сельхозпроизводителям выращивать многие культуры не только для производства продукции, но и для получения высококачественных семян [3,4,5].

Абиотические факторы окружающей среды по многим параметрам воздействуют на рост и развитие яровой пшеницы, урожайность и качественные показатели семенного материала. Производители в свою очередь мониторят негативные явления в период вегетационного периода культуры и применяют различные технологические приёмы, которые сглаживают или совсем убирают это воздействие.

Эффективность возделывания любой сельскохозяйственной культуры зависит от её биологического потенциала и возможности его реализации. Для создания благоприятных для культуры или сорта условий возделывания применяют новые или улучшенные агротехнологии или вводят усовершенствованные элементы в уже используемые агротехнологии. В настоящее время разработаны и активно используются в сельскохозяйственной практике биологические препараты. Такие препараты улучшают рост и развитие растений, не оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду [6,7,8].

Сокращение используемых в современных производственных технологиях запасов ископаемого органического сырья требует его воспроизводства. Большой интерес в качестве сырья для производства биологических препаратов представляют отходы сельскохозяйственного производства, вернее их переработанная биомасса. Уникальность состава и строения биомассы отмечают многие учёные. Основные компоненты, входящие в состав растительной биомассы, это высокомолекулярные соединения – гемицеллюлоза, целлюлоза и лигнин. Для более эффективного использования биомассы такой состав необходимо делигнифицировать, провести гидролиз полисахаров, повысить реакционную способность [9,10,11,12].

Цель работы – изучить влияние предпосевной обработки семян и её последействие биологическими препаратами, в том числе полученными из переработанного растительного сырья и отходов деревообработки на показатели качества и посевные свойства зерна яровой пшеницы.

Условия,материалы и методы исследования

Работа по выполнению поставленной цели была проведена на базе ФГБНУ ВО Алтайский ГАУ в2019-2021 гг. Лабораторные исследования провели в лаборатории по агрохимическому обслуживанию Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Алтайскому краю и Республики Алтай. Опыты в полевых условиях закладывали на поле Барнаульского комплексного Государственного сортоучастка Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Алтайскому краю и Республике Алтай, расположенный в Приобской лесостепи Алтайского края.

Территория опытного участка находится в подзоне обыкновенных черноземов умеренно засушливой и колочной степи, основными почвами которой являются черноземы обыкновенные и выщелоченные. Содержание общего гумуса 4,5-5,0%, валовых форм азота – 0,25-0,30%, фосфора – 0,20-0,22%. Сумма поглощенных оснований 23,0 мг/экв. на 100 г. Реакция почвенного раствора нейтральная (рН 6,9). Исследования проводили в течение трёхлет, погодные условия которых были различны по показателям температуры в течение вегетационного периода и по количеству выпавших осадков.

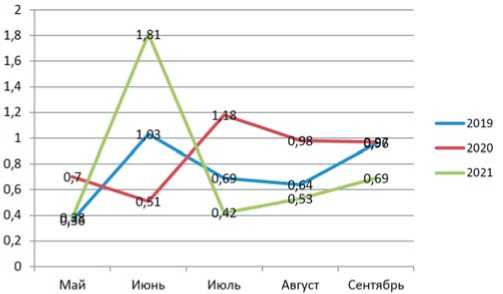

В целом сложившиеся гидротермические условия (ГТК) в 2019 году можно охарактеризовать как недостаточно увлажнённые (1,03 ед.) в период выхода в трубку и 0,69-0,64 ед. – средняя засуха в июле-августе «колошение-цветение-созревание» (рис.1).

Условия 2020 года в мае-июне согласно ГТК, соответственно, 0,70 и 0,51 ед. были средне и сильно засушливые, что негативно отразилось на формировании продуктивных показателей. В июле в период «колошение-цветение» выпала норма

Рис.1. Гидротермический коэффициент в период вегетации яровой мягкой пшеницы, 2019-2021 годы

Fig.1. Hydrothermalcoefficientduring the growing season of spring softwheat, 2019-2021

месячных осадков 68 мм – ГТК = 1,18 ед., что в период цветения снижало уровень опыления. Условия августа с ГТК 0,98 ед. характеризуются как слабо засушливые.

Начало вегетационного периода 2021 года с ГТК 0,38 ед. характеризовался как сильно засушливым. Затем в июне выпала практически двойная норма осадков – 87 мм, что согласно ГТК составило 1,81 ед. и характеризует данный период «выход в трубку-начало колошения» как хорошо увлажнённый. В июле-августе показатель ГТК 0,42-0,53 ед. показывает условия сильной засухи.

Недостаточное количество осадков в период проведения исследований повлияло на развитие растений, урожайность и качество семян.

Объект исследования – раннеспелый сорт яровой мягкой пшеницы Ирень. Урожайность сорта в крае в среднем по зонам выращивания составляет 1,3-3,1 т/га. По данным оригинатора сорта в зависимости от условий выращивания сорт может формировать «ценное» и «сильное» зерно. Масса 1000 зерен 3238 г, содержание белка 13-16%, клейковины 26-38%, объем хлеба 940-1200 мл, общая хлебопекарная оценка 4,5-4,9 балла.

Положительные качества сорта – устойчивость к полеганию, средняя устойчивость к заболеваниям зерновых культур в зоне исследований.

В качестве предметов исследования было взято 9 биопрепаратов. Из которых 4 - препарата, получены на основе продуктов переработки растительного сырья (лузга подсолнечника (ЛП4), полова овса (ПО 3), хвоя сосны (ХС 22)) и верхового торфа (ВТ 12) методом взрывного автогидролиза (ВАГ). Контроль – вариант без обработки биопрепаратами.

Для получения зерна яровой пшеницы было заложено два полевых опыта.

Опыт 1. Определение действия предпосевной обработки семян биологическими препаратами на показатели качества зерна яровой мягкой пшеницы, 2019-2020 гг.

Варианты опытов

|

Вариант |

Концентрация, % |

Норма расхода |

|

|

препарата |

воды |

||

|

1.контроль |

обработка дистиллированной водой |

||

|

2. ХС 22 |

0,5 |

0,05 кг/т |

10л/т |

|

3. ЛП 4 |

0,5 |

0,05 кг/т |

10л/т |

|

4. ПО 3 |

0,3 |

0,03 кг/т |

10л/т |

|

5. ВТ 12 |

0,3 |

0,03 кг/т |

10л/т |

|

6. Теллура Био |

0,25 |

0,25л/т |

10л/т |

|

7. Гумат +7 |

0,5 |

0,5 л/т |

10л/т |

|

8. Цитогумат |

0,4 |

4мл/л |

10л/т |

|

9. Лигногумат |

0,1 |

0,4л/т |

10л/т |

|

10. Ризоплан |

0,5 |

0,5 л/т |

10л/т |

Рис.2. Опытный участок.Всходы.2021 год

Опыт 2. Определение последействия предпосевной обработки семян биологическими препаратами в 2019 и 2020 году на показатели качества зерна яровой мягкой пшеницы после пересева полученных семян в соответственно 2020 и 2021 годах.

Поле для закладки опытных делянок было обработано с осени. Основная обработка почвы состояла из осенней вспашки на глубину 25-27 см. Весной провели боронование, культивацию. Непосредственно перед посевом – предпосевную культивацию. Посев ручной.

Норма высева семян – 5 млн всхожих семян на 1 га. Учётная площадь делянки 10 м2, повторность четырёхкратная, размещение делянок систематическое. Препаратами обрабатывали семена непосредственно перед посевом (рис.2, рис.3). В опыте в период вегетации растений не применяли удобрения и средства защиты растений. По мере необходимости применяли ручные прополки.

Все испытания и наблюдения провели согласно методических рекомендаций для зерновых культур [13,14,15,16,17]. Качество зерна определяли по утверждённым ГОСТам: натура зерна по ГОСТ 10840-2017, стекловидность – ГОСТ 10987-76, содержание сырой клейковины оценивали на приборе «Глютоматик» (ГОСТ Р-51412-99 ИСО 5531-78), содержсние белка – ГОСТ 10846-91 "Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка"

Результаты и их обсуждение

Полноценность семян пшеницы, показатели их качества и силы во многом определяет их химический состав [18,19,20].

Химический состав зерна пшеницы неоднороден, в его составе присутствуют вода, органические и минеральные вещества,ферменты и витамины.В количественном соотношении составляющих химический состав зерна непостоянен и меняется в зависимости от условий питания, погодных условий в период вегетации растений, сорта. Основную ценность в химическом составе зерна представляет белок. Белок – основной критерий оценки товарного зерна. Его содержание в зерне колеблется,по многочисленным исследованиям учёных, от 9,5 до 25,8%, иногда до 31,0% [18, 21].

Биохимический состав зерна, полученный в наших исследованиях в зависимости от действия и последействия предпосевной обработки семян, представлен в таблицах 1 и 2.

Результаты биохимических анализов зерна показали, что предпосевная обработка и последействие предпосевной обработки биологическими препаратами в разной степени оказывают влияние на биохимический состав зерна яровой мягкой пшеницы. Накопление белка в зерне различалось по вариантам опытов.

В зависимости от применяемых биологических препаратов содержание белка варьировало в опыте 1 с обработкой биопрепаратами от 14,5% (вариант3– препарат, получен методом ВАГ на основе лузги подсолнечника (ЛП 4)) до 16,6% (вариант 2 – препарат, получен методом ВАГ на основе хвои сосны (ХС 22)). Наибольшее содержание белка отмечено в вариантах: 2 (ХС 22) – 16,6%, 9 (Лигногумат) – 16,5% и 10 (Ризоплан) – 16,2%, превышение показателя контроля – 16,1% составило, соответственно, 0,5; 0,4 и 0,1%.

В опыте 2 – последействием препаратов содержание белка превысилоданный показатель в вариантах опыта 1 сдействием предпосевной обработки. Колебания отмечены от 15,1% (вариант 5 – препарат, получен методом ВАГ на основе верхового торфа (ВТ 12)) до 17,0% во втором варианте (ХС 22) – это максимальный показатель в опыте.

Таблица 1. Действие биологических препаратов на показатели качества зерна яровой пшеницы, 2019-2020 годы Table 1. The effect of biological preparations on the quality indicators of spring wheat grain, 2019-2020

|

Вариант |

Масса 1000 зерен, г |

Натура, г |

Влажность, % |

Белок, % |

Стекловидность, % |

Клейковина сырая, % |

|

1. Контроль |

36,44 |

722 |

10,2 |

16,1 |

71 |

38,1 |

|

2. ХС 22 |

37,24 |

735 |

10,2 |

16,6 |

76 |

38,8 |

|

3. ЛП 4 |

35,84 |

716 |

10,3 |

14,5 |

68 |

37,7 |

|

4. ПО 3 |

36,89 |

714 |

10,1 |

15,2 |

77 |

38,3 |

|

5. ВТ 12 |

36,52 |

710 |

10,8 |

14,4 |

78 |

39,0 |

|

6. Теллура Био |

32,83 |

708 |

10,7 |

15,8 |

66 |

36,8 |

|

7. Гумат+7 |

31,91 |

713 |

10,7 |

15,7 |

74 |

39,3 |

|

8. Цитогумат |

33,74 |

717 |

10,9 |

15,5 |

77 |

40,6 |

|

9. Лигногумат |

37,02 |

722 |

10,9 |

16,5 |

75 |

40,2 |

|

10. Ризоплан |

31,70 |

718 |

10,6 |

16,2 |

77 |

40,7 |

|

Среднее |

35,0 |

717,6 |

10,5 |

15,6 |

73,5 |

38,9 |

|

НСР 05 |

0,17 |

3,2 |

0,3 |

0,3 |

2,7 |

0,33 |

Таблица 2. Последействие биологических препаратов на показатели качества зерна яровой пшеницы, 2020-2021 годы Table 2. Aftereffect of biological preparations on grain quality indicators of spring wheat, 2020-2021

|

Вариант |

Масса 1000 зерен, г |

Натура, г |

Влажность, % |

Белок, % |

Стекловидность, % |

Клейковина сырая, % |

|

1. Контроль |

36,24 |

750 |

10,0 |

16,5 |

75 |

40,6 |

|

2. ХС 22 |

39,32 |

765 |

10,2 |

17,0 |

80 |

41,8 |

|

3. ЛП 4 |

38,67 |

752 |

10,1 |

16,0 |

69 |

40,0 |

|

4. ПО 3 |

38,07 |

749 |

10,0 |

15,5 |

77 |

39,8 |

|

5. ВТ 12 |

37,07 |

744 |

10,3 |

15,1 |

79 |

39,8 |

|

6.Теллура Био |

37,45 |

742 |

10,6 |

16,2 |

66 |

38,4 |

|

7. Гумат+7 |

37,71 |

744 |

10,2 |

15,9 |

75 |

39,8 |

|

8. Цитогумат |

37,79 |

750 |

10,5 |

16,3 |

79 |

40,4 |

|

9. Лигногумат |

37,91 |

751 |

10,7 |

16,6 |

77 |

40,0 |

|

10. Ризоплан |

38,10 |

749 |

10,4 |

16,1 |

78 |

40,8 |

|

Среднее |

37,83 |

749,7 |

10,3 |

16,1 |

75,1 |

40,0 |

|

НСР 05 |

0,48 |

3,0 |

0,36 |

0,31 |

2,6 |

0,36 |

В своей работе Келер В.В. и др. [21] отмечают, что в условиях Сибири взаимосвязь между урожайностью и качеством зерна не всегда положительная. Авторы данной работы выявили, что во влажные годы с малым количеством тепла получают высокие урожаи, но с низким качеством зерна, напротив, в засушливых условиях при низких урожаях получают зерно с высоким содержанием клейковины. Содержание клейковины является важным показателем, который определяет хлебопекарные свойства зерна.

Зерно, полученное во всех вариантах и в 1 и во 2 опыте, по уровню клейковины следует отнести к 1 классу (табл. 1,2). Из препаратов, полученных на основе взрывного автогидролиза из растительного сырья, наибольшее влияние на содержание сырой клейковины в зерне в опыте с обработкой биопрепаратами, оказал препарат на основе верхового торфа – 39,0% (вариант 5), превышение относительно контроля составило 0,9%. Наибольшее влияние на данный показатель оказало применение Цитогумата (вариант 8) – 40,6%, Лигногумата (вариант 9) и Ризоплана (вариант 10) – 40,2 и 40,7%.

Максимальный показатель клейковины в опыте с последействием биопрепаратов получили в варианте 2 с применением препарата, полученного методом ВАГ на основехвои сосны (ХС 22), – 41,8%, контроль – 40,6%.

Полученное в нашем исследовании на опыте 1 с обработкой биопрепаратами зерно по всем вариантам опыта показало стекловидность на уровне 66-78%, что соответствует 1 классу. Максимальный результат – 78%, что на 7% превышает стекло-видность в контроле – 71%, получен в варианте 5 (препарат из верхового торфа, ВТ 12). В опыте 2 с последействием в варианте 2 также получен максимальный показатель – 80%. В целом стекловидность зерна в вариантах во 2 опыте с последействием препаратов на 1-2% выше, чем у вариантов с обработкой биопрепаратами в опыте 1.

Натура зерна – важный показатель качества зерна, косвенно показывающий выход муки. Чем выше показатель натуры зерна, тем больше в нём мучнистого вещества. Согласно ГОСТ 9353-2016 зерно относительно величины натуры зерна подразделяется на классы.

В нашем исследовании более высокийуровень натуры зерна получен в вариантах опыта 2 – последействие (табл. 2). Зерно в вариантах: контроль, 3 (ЛП 4), 8 (Цитогумат), 9 (Лигногумат) с натурой зерна выше 750 г следует отнести к 1 классу.

Масса 1000 зёрен – один из важнейших показателей качества полученного зерна, который характеризует его крупность и плотность. Крупное и выполненное зерно имеет больший запас питательных веществ, что положительно влияет на посевные качества зерна и на его мукомольные свойства. В нашем исследовании в опыте 1 масса 1000 зёрен в среднем за два года исследований варьировала от 31,70 до 37,24 г. И в целом средняя масса 1000 зёрен сформировалась ниже, чем в опыте 2 по последействию биопрепаратов на 2,83 %.

Масса 1000 зерен в каждом варианте опыта по последействию, за исключением контроля (на уровне показателя контроля действия препаратов), превысила показатели в вариантах опыта 2 – действие препаратов, на 0,55-4,62 г. Максимальная масса 1000 зёрен получена в варианте2–последействие препарата ХС 22 – 39,32 г. Величина массы 1000 семян в вариантах с использованием препаратов, полученных методом ВАГ на основе ХС22, ЛП4, ПО 3, была максимальной в целом по опыту.

Заключение

Многие исследователи по результатам своих работ отмечают, что применение биологических препаратов при получении продукции сельскохозяйственных культур – это один из существенных факторовувеличенияурожайности культуры и повышения качественных показателей зерна [8,22,23].

Для определения влияния биопрепаратов на формирование показателей качества нами было заложено два полевых опыта с применением 9 биологических препарата, в том числе 4, полученных с использованием отходов растительного сырья и верхового торфа. Сорт Ирень в условиях Приобской зоны Алтайского края интенсивно использует агроклиматические условия и достаточно активно реализует свой биологический потенциал. Положительна реакция сорта на применение биологических препаратов при предпосевной обработке семян для более эффективного и качественного формирования их посевных качеств.

Полученные в нашем исследовании результаты по влиянию предпосевной обработки семян яровой мягкой пшеница и последействия данной обработки выявили различия в реакции растений по вариантам. Последействие препаратов усилило показатель содержания белка в зерне. Максимальное содержание белка в опыте получено в варианте 2 (препарат, получен методом ВАГ на основехвои сосны (ХС22))– 17,0%. Результаты по содержанию клейковины в зерне и по его стекловидности показали хорошие результаты, что позволило отнести поученное зерно к 1 классу. Максимальное содержание клейковины в зерне получено в варианте 2 (ХС 22) – 41,8% в опыте 3 (последействие). Стекловидность зерна во всех вариантах опытов 2 и 3 выше 60%. Высокий уровень натуры зерна получен в вариантах опыта 2 – последействие. Зерно в вариантах: контроль, 3 (ЛП 4), 8 (Цитогумат), 9 (Лигногумат) с натурой зерна выше 750 г следует отнести к 1 классу.

Таким образом, результаты исследований показали, что предпосевная обработка семян яровой мягкой пшеницы хорошо влияет на развитие культуры, её продуктивность и качество зерна.

Об авторах:

Алёна Владимировна Нечаева – аспирант,

,

Aboutthe Authors:

Alyona V. Nechaeva – graduate student, ,

Stalina V. Zharkova – Doc. Sci. (Agriculture), Prof., ,

Список литературы Влияние применения биологических препаратов на формирование качественных показателей зерна яровой пшеницы

- Ведров Н.Г. Особенности селекции и семеноводства яровой пшеницы в Восточной Сибири. Актуальные задачи селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений на современном этапе: материалы Международной школы. Новосибирск, 2005. С. 72-77.

- Жаркова С.В., Дворникова Е.И., Нечаева А.В. Изменчивость признака «урожайность» яровой мягкой пшеницы в условиях лесостепи Приобья Алтайского края. Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей ХIV Международной научно-практической конференции: в 2 кн. Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2019. Кн. 1. С. 181-183.

- Максимова Н.Б., Арнаут Д.В., Морковкин Г.Г. Оценка измерения теплообеспеченности территории по агроклиматическим районам Алтайского края. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2016;4(138):53-58. EDN VURECZ.

- Шмидт Г., Бондарович А.А., Щербинин В.В. [и др.] Результаты функционирования международной агрометеорологической и почвенно-гидрологической мониторинговой сети в пределах Кулундинской равнины на юге Западной Сибири за 2013-2015 гг. Acta Biologica Sibirica. 2016;2(2):89-102. EDN XSLDDV.

- Ротанова И.Н., Харламова Н.Ф., Барышников С.Г. Карты гидрологического риска в Атласе опасных природных явлений Алтайского края. Ротанова. Третьи Виноградовские Чтения. Грани гидрологии» памяти выдающегося русского ученого Ю. Б. Виноградова: Международная научно-практическая конференция (28-31 марта 2018 г., Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия) сборник докладов. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та, 2018. С. 932-936.

- Шаманин В.П., Флис П., Савин Т.В. [и др.] Генотипическая и экологическая изменчивость содержания цинка в зерне сортов яровой мягкой пшеницы международного питомника КАСИБ. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2021;25(5):543-551. DOI 10.18699/VJ21.061. EDN QKYLID.

- Попов А.С., Герасименко Г.П., Марченко Д.М. Урожайность и качество сортов мягкой озимой пшеницы в восточной зоне Ростовской области. Попов. Зерновое хозяйство России. 2016;2(44):27-30. EDN WAOXJL.

- Визирская М.М., Шерстобитов С.В. Влияние листовых подкормок на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в условиях Северного Зауралья. Плодородие. 2021;6(123):46-50. DOI 10.25680/S19948603.2021.123.12. EDN UWTZWI.

- Гравитис Я.А. Теоретические и прикладные аспекты метода взрывного авто-гидролиза растительной биомассы (обзор). Химия древесины. 1987;(5):3-21.

- Singh S.N. Nutrition in emergencies: Issues involved in ensuring proper nutrition in post-chemical, biological, radiological, and nuclear disaster. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences. 2010;2(3):248-252.

- Shepelev S.S., Shamanin V.P., Pototskaya I.V., Chursin A.S., Kuzmin O.G., Morgunov A.I. Search of genome-wide associations for breeding of spring wheat varieties with high zinc content. Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, and Biotechnology: The 6th International Scientific Conference. 2021. P.202. DOI: 10.18699/PlantGen2021-186.

- Просвирников Д.Б. Переработка лигноцеллюлозной биомассы, активированной методом паровзрывной обработки: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук: 05.21.03. Казань, 2019. 38 с.

- Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Москва, 2019. Вып. 2. 329 с.

- Методические указания по изучению мировой коллекции пшеницы. Ленинград, 1973. 33 с.

- ГОСТ 13586.1-68. Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице = Grain. Methods for determination of quantity and quality of gluten in wheat: межгосударственный стандарт: издание официальное: утвержден и введен в действие Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 14 марта 1968 г.: дата введения 1968-06-01. Москва: Стандартинформ, 2009

- ГОСТ 10840-2017. Зерно. Метод определения натуры. межгосударственный стандарт: издание официальное: утвержден и введен в действие Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 июня 2017 г. Москва: Стандартинформ, 2009.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Релина Л.И., Вечерская Л.А., Голик О.В. Содержание белка и минералов в зерне некоторых видов тетраплоидных пшениц. Вестник БарГУ. Серия: Биологические науки. Сельскохозяйственные науки. 2019;(7):130-138. EDN OLACZZ.

- Рубец В.С., Ворончихина И.Н., Пыльнев В.В. [и др.] Влияние метеорологических условий на качество зерна яровой пшеницы (Triticum L.). Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2021;(5):89-108. DOI 10.26897/0021-342X-2021-5-89-108. EDN GCEHNJ.

- Тычинская И.Л., Зеленов А.А., Мерцалов Е.Н., Михалева Е.С. Влияние препаратов «Биоклад» и «Вермикс» на элементы продуктивности, урожайность и качественные показатели ярового ячменя. Земледелие. 2021;(4):7-10. DOI 10.24411/0044-3913-2021-10402. EDN ONMFYF.

- Келер В.В., Овчинникова Т.Г. Роль экологических условий в формировании клейковины у яровой пшеницы. Известия ТСХА. 2021;(5):19-27. DOI 10.26897/0021-342X-2021-5-19-27. EDN IOUUKP.

- Лазарев Н.Н., Стародубцева А.М. Влияние инокуляции на продуктивность различных сортов люцерны изменчивой и клевера лугового. Кормопроизводство. 2018;(1):25-28. EDN YMPAKS.

- Аленин П.Г., Кшникаткин С.А. Продуктивность голозёрного ячменя при некорневой подкормке микроэлементными удобрениями в лесостепи Среднего Поволжья. Кормопроизводство. 2018;(1):17-20. EDN YMPAKA.