Влияние природных и антропогенных факторов на повышенную концентрацию железа в питьевых водах Еврейской автономной области

Автор: Бондарева Д.Г.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Мониторинг окружающей среды

Статья в выпуске: 1-6 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

Показано, что природные особенности ЕАО оказывают влияние на повышенное содержание железа в поверхностных и подземных водах. Определено, что не во всех районах области станции обезжелезивания очищают питьевую воду от железа до ПДК. Выявлено, что в результате неудовлетворительной эксплуатации водопроводов, жители населенных пунктов автономии получают питьевую воду с содержанием данного элемента в 5-6 раз больше, чем после обезжелезивания.

Концентрация железа, питьевая вода, природные и антропогенные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/148198449

IDR: 148198449 | УДК: 628.1.033(571.621)

Текст научной статьи Влияние природных и антропогенных факторов на повышенную концентрацию железа в питьевых водах Еврейской автономной области

Говоря о влияние качества воды на здоровье человека, можно привести слова Луи Пастера: «Человек выпивает 90% своих болезней». Действительно, неумолимая статистика свидетельствует о том, что 4/5 всех болезней в мире связаны с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарногигиенических норм водоснабжения населения [9]. Обладая свойствами универсального растворителя, вода постоянно несет большое количество самых разных ионов, состав и соотношение которых определяются условиями формирования воды источника, составом водовмещающих пород. Длительное использование питьевой воды, отклоняющейся от гигиенических требований по химическому составу, вызывает различные заболевания у населения. Так, широко известно о дефиците в питьевых водах йода и фтора. Показана способность этих микроэлементов вызывать эндемические заболевания, нарушать обменные процессы и приводить к зобу, кариесу и флюорозу, хроническим заболеваниям сердца и суставов. Известно, что при недостатке кальция и магния отмечается повышение тяжести течения болезней костно-мышечной системы и системы кровообращения. В то же время избыток данных элементов в воде может способствовать развитию мочекаменной болезни и другим заболеваниям [2, 5, 6].

Чаще всего низкое качество питьевой воды из централизованных систем водоснабжения связано с повышенным содержанием в ней железа и марганца, поступающих в воду при коррозии стальных и чугунных водопроводных труб. Избыток железа природного происхождения характерен для подземных вод в южной и центральной частях России, а также в Сиби ри. По данным Роспотребнадзора, около 50 млн. человек в РФ потребляют воду с повышенным

содержанием железа, в том числе в Ивановской, Калужской, Московской, Орловской, Ярославской, Тамбовской, Тюменской и других областях, что повышает риск аллергизации населения [10]. Для Еврейской автономной области (ЕАО) избыток железа в питьевой воде является также актуальной проблемой.

Целью нашей работы было определить содержание железа в питьевых водах области и выявить влияние на него природных и антропогенных факторов.

Железо - один из наиболее распространенных после алюминия элементов земной коры (4,65% по массе). Оно также является одним из распространенных элементов и в природных водах со средним содержанием от 0,01 до 26,0 мг/дм3. Железо относится к группе жизненно необходимых элементов. По своим биохимическим свойствам, по вхождению в ряд окислительных ферментов оно относится к микроэлементам - биофилам. Большая часть железа в организме млекопитающих находится в эритроцитах (60-70% в составе гемоглобина), 15-16% составляют запас в форме железобелковых комплексов, около 0,1% приходится на долю ферментов, 3-5% содержится в миоглобине [1]. Общее содержание железа в человеческом организме составляет 4-5 г или 50-60 мг/кг массы. Железо активно участвует в окислительно-восстановительных и иммунобиологических реакциях, необходимых для процессов роста и кроветворения. Основная масса поступающего в организм железа откладывается в печени и по мере надобности расходуется на синтез гемоглобина в костном мозге. Железо входит в состав дыхательных ферментов - каталазы, пероксидазы, цитохромов, катализирующих процессы дыхания в клетках и тканях. Процессы окисления в тканях могут проходить только в присутствии оксидаз, в состав которых входит железо в виде металлокомплексов.

В организм человека железо поступает с пищей и водой. Считается, что оптимальная интенсивность поступления железа составляет

10-20 мг/сутки. Дефицит железа может развиться, если поступление этого элемента в организм будет менее 1 мг/сутки. Недостаток железа является одной из самых распространенных причин возникновения анемий, обильных кровотечений, ослабления организма, нарушения нервно-психических функций и снижения интеллекта у детей. При избыточном поступлении извне железо может накапливаться в организме. Люди с повышенным содержанием железа страдают от физической слабости, теряют вес и чаще болеют. При этом избавиться от избытка железа часто намного труднее, чем устранить его дефицит [12]. При длительном употреблении воды с содержанием железа более 1,0 мг/дм3 возможно появление сухости, шелушения и раздражения кожи. Потребление воды с концентрацией данного элемента более 30 мг/дм3 в течение 15-20 лет приводит к заболеваниям крови и сидерозу [11].

Таким образом, длительное проживание человека на территории с повышенным содержанием железа в воде может привести к серьезным нарушениям в организме.

ЕАО является биогеохимической провинцией, дефицитной по ряду элементов (I, F, Ca, Mg, Cu, Se). Среди них наиболее изучены йод, фтор, кальций и магний [3, 13]. К разряду избыточных элементов относятся железо и марганец. Наиболее ярко избыток железа проявляется в природных водах (в реках, протекающих по заболоченным территориям и по содержащим железные руды районам, в подземных водах), которые являются источниками питьевых вод на территории автономии. Однако повышенное содержание данного элемента в водах ЕАО обусловлено не только природными, но и антропогенными факторами. Территория области составляет 36,3 тыс. км2. В административном делении ЕАО выделяют пять районов и два города - Биробиджан (столица) и Облучье. Природные условия области связаны с особенностями географического положения. Автономия расположена на восточной окраине Евразийского континента, в бассейне реки Амур, в области муссонного дальневосточного умеренного климата. Муссонная циркуляция в летний период выражается в обильных осадках, что приводит к паводкам на реках и переувлажнению почв. Почвообразующими породами служат древнеозерные и аллювиальные глины, и тяжелые суглинки, что вызывает переувлажнение и заболачивание почв (28% территории занимают болота). Как известно болота, болотистые кислые почвы способствуют повышенному содержанию железа в воде. Территория Смидович-ского, Ленинского, Биробиджанского районов, расположенная в равнинной заболоченной части области, характеризуется повышенным содержанием железа в поверхностных водах (в речной воде средняя концентрация железа составляет 1,3 мг/дм3 максимальная 2,4 мг/дм3), в 4-8 раз превышающем ПДК (для речных вод

- 0,3 мг/дм3). Наличие на территории области достаточно крупного железорудного района, расположенного в горной северо-западной части автономии также способствует повышенной концентрации железа в поверхностных водотоках. Горные лесные почвы являются поставщиком железа, связанного органическими лигандами и мигрирующего в составе металло-рганических комплексов с водосбора в реки области.

Таким образом, большая часть поверхностных водотоков области имеет повышенное содержание железа в воде, что может оказывать влияние на качество питьевых вод населенных пунктов, имеющих подрусловой водозабор.

Состав подземных вод зависит от принадлежности к определенному типу гидрологических провинций. Подземные воды горной части области (Облученский район) относятся по химическому составу к гидрокарбонатным, кальциевым, весьма пресным (сухой остаток от 50 до 218 мг/дм3), мягкие (жесткость изменяется от 0,1 до 4,75 ммоль/дм3), содержание Feобщ не превышает 0,4 мг/дм3 [4]. В горных районах области подземные воды полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к питьевым водам. В равнинной части ЕАО в пределах Среднеамурского артезианского бассейна в подземных водах повсеместно встречаются повышенные концентрации железа (до 25-40 мг/дм3) и марганца (до 2,5 мг/дм3) [8].

В настоящее время водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий ЕАО осуществляется преимущественно за счет подземных вод. Централизованным питьевым водоснабжением обеспечено 49,7% населения области, воду из нецентрализованных источников используют 50,3%, в том числе привозную - 4,3% [7]. Населенные пункты Смидовичского, Ленинского и Биробиджанского районов расположены на территории Среднеамурского артезианского бассейна. Воды данного бассейна поступают из плиоцен-четверичных отложений и имеют повышенное содержание железа и марганца. Следовательно, неудовлетворительное качество воды водозаборов по санитарно-химическим показателям связано с повышенным содержанием железа, отражающимся на органолептических показателях (цветности, мутности) (табл. 1).

Как видно, вода водозаборов административных районов области имеет неудовлетворительные органолептические показатели и содержание железа на порядок больше величины ПДК. Среди районов самым неблагополучным по содержанию железа и органолептическим показателям является Смидовичский район. Высокая концентрация общего железа в пробах обусловлена его большим содержанием в воде скважин поселков Тельман - 46 мг/дм3, Приамурский - 16,50 мг/дм3, Волочаевка-2 -11,30 мг/дм3, Николаевка - 10,15 мг/дм3 и Смидович (южный водозабор) - 10,65 мг/дм3.

Таблица 1. Средние показатели цветности, мутности и содержания железа в воде водозаборов в 2008 г. (по: материалам ФГУЗ «ЦГиЭ в ЕАО»)

|

Район |

Цветность (ПДК 200) |

Мутность (ПДК 1,5 мг/дм3) |

Рбобщ (ПДК 0,3 мг/ дм3) |

|

Биробиджанский |

105,6+26,4 |

5,8+1,45 |

3,65+0,91 |

|

Ленинский |

86,63+21,65 |

8,18+2,04 |

3,17+0,79 |

|

Октябрьский |

21,69+5,42 |

3,34+0,83 |

2,18+0,55 |

|

Смидовичский |

84,06+21,01 |

6,73+1,68 |

11,57+2,89 |

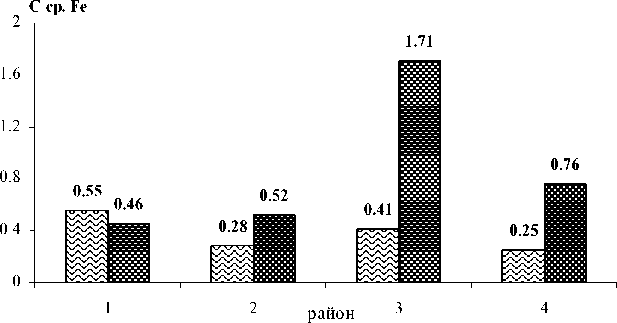

Таким образом, в большинстве населенных пунктов ЕАО подземные воды не соответствуют нормативам качества питьевых вод, они требуют улучшения органолептических свойств и обезжелезивания. Процесс обезжелезивания заключается в аэрации, извлекаемой на поверхность воды, ведущей к осаждению, гидроокислов железа. В области действует 18 станций очистки подземных вод от железа. На всех станциях обезжелезивания применены технологии обработки воды, разработанные более 30 лет назад. В ЕАО — это технологии обработки воды с упрощенной аэрацией и последующим фильтрованием через одну или две ступени скорых фильтров. Хотя станции обезжелезивания работают не совсем удовлетворительно, тем не менее, в результате их деятельности удалось снизить содержание железа с 3,1-13,4 до 0,3-0,50 мг/дм3 (рис. 2).

Ср едняя концентрация (С ср.) Fe на выходе после обезжелезивания

Ср едняя концентрация (С ср.) Fe в водопроводной воде

Рис. 2. Содержание железа (мг/дм3) в воде, 2008 г.: 1 - Ленинский район, 2 - Октябрьский район, 3 - Смидовичский район, 4 - Биробиджанский район

Как видно, после обезжелезивания воды в Ленинском и Смидовичском районах концентрации железа превышают ПДК. В Октябрьском и Биробиджанском районах удалось добиться удовлетворительных результатов по качеству воды после обезжелезивания, следовательно, в населенных пунктах данных районов, где есть станции обезжелезивания, поставляемая в централизованные системы водоснабжения вода соответствует нормативам. Однако до населения доходит некачественная питьевая вода, что связано с неудовлетворительным состоянием водопроводных систем. В Смидовичском и Биробиджанском районах за время протекания по разводящей сети вода набирает железо из заржавевших труб, приобретая концентрацию в 5-6 раз большую, чем перед поступлением в сеть. Велик показатель содержания железа в водах, которые уже непосредственно поступают к населению, и в других районах области. Следовательно, во многих населенных пунктах Смидовичского, а также Биробиджанского и Ленинского районов водопроводная сеть находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

В городах и поселках хозяйственнопитьевым водоснабжением населения занимаются в основном муниципальные специальные предприятия. В поселках, созданных вокруг градообразующих промышленных предприятий, водоснабжение, как правило, осуществляется ими. В сельских населенных пунктах водопроводы эксплуатируются в основном различными ООО, созданными на базе бывших совхозов. Эксплуатация водопроводов предприятиями, для которых этот вид деятельности является второстепенным, приводит к снижению их технического состояния, к ухудшению качества обработки и транспорта воды. Практически у всех этих водопользователей водозаборы и разводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей (от 40% до 80% разводящих сетей нуждается в замене) приводит к вторичному загрязнению воды железом, поступающим из труб, а отсутствие своевременного ремонта, промывки и дезинфекции сетей приводит к вторичному микробному загрязнению питьевой воды [7].

Выводы:

-

1. Анализ проб питьевой воды показал, что на большей части территории ЕАО подземные воды аллювиальных отложений четвертичного возраста, имеют повышенное содержание железа и неудовлетворительные органолептические показатели. Использование этих вод в качестве питьевых требует обезжелезивания и кондиционирования воды по органолептическим показателям перед поступлением к потребителю, что и осуществляется на станциях обезжелезивания. Но во многих населенных пунктах районов области до населения доходит некачественная питьевая вода, что связано с неудовлетворительным состоянием водопроводных систем.

-

2. Основными причинами неудовлетворительного состояния разводных сетей являются: нерегулярное проведение профилактических ремонтов и дезинфекций; их изношенность; игнорирование владельцами водозаборов правил технической эксплуатации систем водоснабжения, а также недостаточно эффективные системы очистки подземных вод станциями обезжелезивания.

Список литературы Влияние природных и антропогенных факторов на повышенную концентрацию железа в питьевых водах Еврейской автономной области

- Абдурахманов, Г.М. Экологические особенности содержания микроэлементов в организме животных и человека/Г.М. Абдурахманов, И.В. Зайцев. Отв. ред. Ш.И. Исмаилов -М.: Наука, 2004. -280 с.

- Авцын, А.П. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология/А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, М.А. Риш, Л.С. Строчкова. Под ред. А.П. Авцына. -М.: Медицина, 1991. -496 с.

- Антонова, М.С. Экология йод-дефицитных состояний в ЕАО. Здоровье. Медицинская экология. Наука. -2004. -№ 4. -С. 32-39.

- Болотова, Т.Н. Государственный мониторинг состояния недр. Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Еврейской автономной области за 2002 г. Вып. 7. Биробиджан-Хабаровск, 2003. -98 с.

- Виноградов, А.П. Биогеохимические провинции и их роль в органической эволюции//Геохимия. -1963. -№ 3. -С. 1999-212.

- Габович, Р.Д. Гигиенические проблемы фторирования питьевой воды/Р.Д. Габович, А.А. Минх. -М: Медицина, 1979. -200 с.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в ЕАО в 2007 г.» -Биробиджан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО, 2008. -109 с.

- Козлов, С.А. Государственный мониторинг состояния недр. Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Еврейской автономной области за 2005 г. Биробиджан, 2005. -168 с.

- Мальцев, В.Н. Истина в воде/В.Н. Мальцев, Ю.В. Копнов, А.Ю. Цыбров, К.Б. Топорова. -Самара: ООО «Офорт», 2005. -111 с.

- Онищенко, Г.Г. Гигиеническая оценка обеспечения питьевой водой населения Российской федерации и меры по ее улучшению//Гигиена и санитария. -2009. -№ 2. -С. 4-13.

- Ревич, Б.А. Экологическая зпидемиология: Учебник для высш. учеб. Заведений/Б.А. Ревич, С.Л. Авалиани, Г.И. Тихонова. Под ред. Б.А. Ревича. -М.: Издательский центр «Академия», 2004. -384 с.

- Скальный, А.В. Биоэлементы в медицине/А.В. Скальный, И.А. Рудаков. -М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир, 2004. -272 с.

- Суриц, О.В. Фтор в питьевой воде ЕАО и заболеваемость населения кариесом/О.В. Суриц, Н.К. Христофорова/Проблемы региональной экологии -2008. -№4. -С. 199-204.

- Клинская Е.О., Пьяников А.А., Бондарева Д.Г. ЖЕЛЕЗО В ИСТОЧНИКАХ ПИТЬЕВЫХ ВОД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР РИСКА ПОВЫШЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Клинская Е.О., Пьяников А.А., Бондарева Д.Г.//Региональные проблемы. 2009. № 11. С. 59-62.