Влияние природных и антропогенных факторов на распределение грызунов в горных условиях Сихотэ-Алиня (Дальний Восток России)

Автор: Симонов П.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью нашей работы являлся анализ изменения населения мышевидных грызунов в связи с природно-антропогенной трансформацией среды в различных ландшафтно-растительных поясах Сихотэ-Алиня (Дальний Восток России). В основу работы положены наблюдения автора и фондовые материалы лаборатории биогеографии и экологии Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук, со-бранные за период с 1973 по 2010 г. Учет мышевидных грызунов осуществлялся стандартным методом ловушко-линий. Анализ изменения высотно-ландшафтного распределения 4 видов мелких млекопитающих Сихотэ-Алиня в связи с антропогенной трансформацией среды показал, что распределение мы-шевидных грызунов по градиенту высот в основных растительных формациях индивидуально и отражает специфичную реакцию каждого вида на одни и те же факторы среды. Для восточноазиатской мыши нарушение растительного покрова оказалось неблаго-приятным. Пожары, прошедшие в приводораздельных пихтово-каменноберезовых лесах, способствуют активному проникновению сюда восточноазиатской мыши. Для полевой мыши оптимальными являются предгорные дубовые и широколиственные леса, сведение которых и распашка занимаемых ими территорий при-водит к росту численности зверьков. Отдель-ные особи встречаются в горных экосистемах до 1200-1400 м над ур. м. Для красной полевки нарушение растительного покрова приводит к сокращению численности вида, прежде всего на верхнем пределе его распространения (1000 м над ур. м.) и в лиственничниках. В от-ношении красно-серой полевки основное негативное воздействие антропогенного фактора отмечено в предгорных широколиственных и дубовых лесах на высотах до 300 м над ур. м.

Грызуны, динамика численности, антропогенное воздействие, трансфор-мация растительности, сихотэ-алинь, даль-ний восток России

Короткий адрес: https://sciup.org/14084864

IDR: 14084864 | УДК: 599.323.4:591.9

Текст научной статьи Влияние природных и антропогенных факторов на распределение грызунов в горных условиях Сихотэ-Алиня (Дальний Восток России)

Введение. На протяжении многих десятилетий горы Сихотэ-Алинь являются ареной интенсивного антропогенного освоения природных экосистем, в результате чего значительные площади лесопокрытой территории подверглись и подвергаются рубкам, приведшим к значительным нарушениям коренных растительных сообществ и формированию на их месте широкого спектра производных растительных группировок [2, 9]. Этому же способствуют и многочисленные лесные пожары, происходящие ежегодно на территории Сихотэ-Алиня [1, 12].

Вопросам изменения населения мышевидных грызунов, обусловленных антропогенными факторами, в целом уделяется значительное внимание, в том числе и на Дальнем Востоке [9, 11, 12]. Однако в нашем регионе до настоящего времени чрезвычайно редки исследования, посвященные изучению трансформации животного населения, вызванной природно-антропогенной сукцессией растительных формаций на конкретных высотных уровнях [10-12].

Цель исследования : проанализировать изменение населения мышевидных грызунов в связи с природно-антропогенной трансформацией среды в различных ландшафтно-растительных поясах Сихотэ-Алиня.

Материал и методы исследования. В основу работы положены наши личные наблюдения, а также фондовые материалы лаборатории биогеографии и экологии Тихоокеанского института географии ДВО РАН, собранные за период с 1973 по 2010 г. на Северном, Среднем и Южном Сихотэ-Алине. Учет мышевидных грызунов осуществлялся стандартным методом ловушко-линий. В обследованных местообитаниях контрольные линии (по 100 ловушек в каждой) выставлялись на одну ночь. Учитывая, что наиболее полно высотно-поясные особенности распределения мышевидных грызунов проявляются в летне-раннеосенний период популяционной фазы пика [11], для анализа нами были выбраны результаты учетов именно за этот период.

В горах Сихотэ-Алиня широко распространены четыре вида грызунов: красная и красносерая полёвки, полевая и восточноазиатская мыши.

Для труднодоступных и слабопосещаемых участков, расположенных выше 1200 м над ур. м., отмечается определенная нехватка информации по биотопическому распределению мелких млекопитающих, поэтому в дальнейшем, по мере накопления материала, сделанные в работе выводы могут быть уточнены.

Для оценки распределения мышевидных грызунов и характера воздействия на них природно-антропогенных факторов использована схема высотной поясности растительности Сихотэ-Алиня, предложенная Б.П. Колесниковым [5], которая, по нашему мнению, наиболее оптимальна для решения поставленной задачи. Исходя из специфики распределения растительности в конкретных районах исследования, в нее были внесены некоторые модификации. В дальнейшем она послужила основой для составления схем, отражающих особенности количественного распределения фоновых видов в коренных и производных местообитаниях, позволивших оценить влияние изменения растительного покрова на высотно-ландшафтную дифференциацию грызунов. Рассмотрим составленные схемы для отдельных видов.

Результаты исследования и их обсуждение

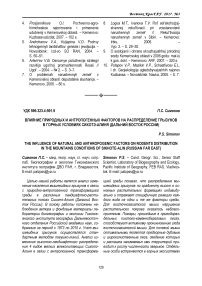

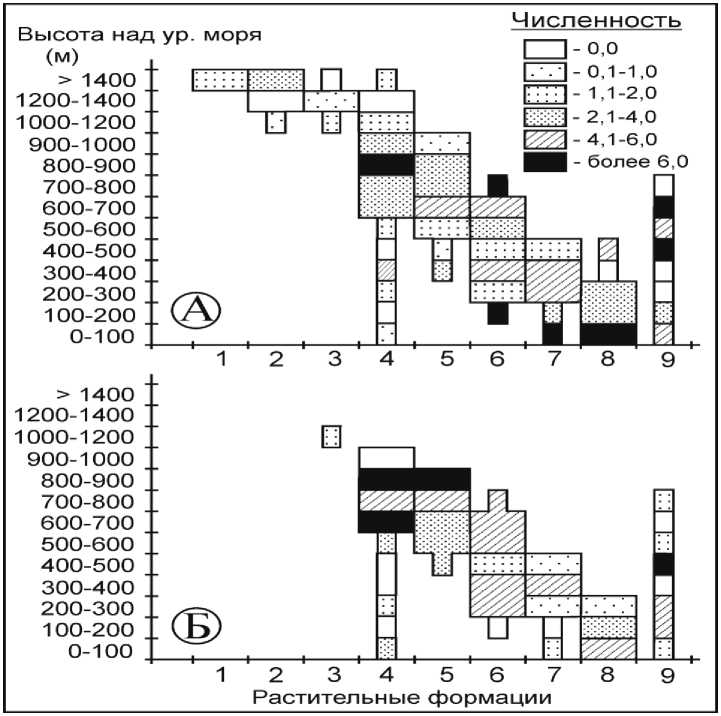

Восточноазиатская мышь . Среди ненарушенных коренных местообитаний для вида оптимальны кедрово-широколиственные леса, произрастающие на высотах 200–700 м над ур. м. и елово-кедровые на высотах 700–900 м над ур. м. (рис. 1, А), где данные растительные формации являются доминирующими в ландшафтах.

Помимо этого, восточноазиатская мышь многочисленна на высотах от 300 до 500 м над ур. м. в елово-кедровых и пихтово-еловых лесах, имеющих здесь локальное распространение. Во всех выше указанных формациях средняя численность зверьков превышала 9 особей на 100 ловушко-ночей (л-н), достигая в оптимальных биотопах (200–400 м над ур. м.) популяционного максимума – 22,5–24,8 особи на 100 л-н. В остальных растительных формациях, независимо от их высотной приуроченности, обилие грызунов значительно ниже: в целом оставаясь невысоким, оно не превышало 8,8 особей на 100 л-н. Восточноазиатская мышь, широко распространенный вид, не отлавливалась нами лишь выше 1400 м над ур. м., хотя имеющиеся литературные данные указывают, что в урожайные годы единичные особи могут проникать в произрастающие на этих высотах кедровые стланики [7].

Антропогенная трансформация биотопов неоднозначно сказывается на распределении зверьков (рис. 1, Б). Кедрово-широколиственные леса, расположенные на высоте 200–400 м над ур. м., остаются оптимальными для вида, однако его численность здесь сокращается почти в 2 раза – до 11,7–12,5 особей на 100 л-н. В елово-кедровых лесах наиболее неблагоприятное влияние на распространение восточноазиатской мыши оказывают рубки на верхней границе формации на высотах более 800 м над ур. м., приводящие к сокращению численность вида с 13,1 до 6,5 особей на 100 л-н. В целом в диапазоне высот от 400 до 800 м над ур. м. антропогенные изменения растительного покрова не сказались отрицательно на обилии грызунов, уровень которого местами даже незначительно вырос. Близкая картина отмечается и для пихтово-еловых лесов, произрастающих на высотах 600–800 м над ур. м. К сокращению численности восточноазиатской мыши с 5,4 до 2,8 особей на 100 л-н приводят лишь рубки, проводимые выше 800 м над ур. м.

В Южном Приморье по гарям, расположенным в приводораздельных частях на высотах более 1000 м над ур. м., восточноазиатские мыши способны активно перемещаться, достигая местами высокой численности.

Всё это свидетельствует о том, что нарушение коренной растительности неоднозначно сказывается на численности восточноазиатской мыши. Рубки и гари неблагоприятны для вида, прежде всего, в кедрово-широколиственных лесах, где его обилие значительно сокращается во всем высотном диапазоне произрастания этой формации. В елово-кедровых лесах антропогенное воздействие сказывается на грызунах отрицательно лишь выше 800 м над ур. м. То же можно сказать и про пихтово-еловые леса. Нарушение коренного растительного покрова широколиственных лесов неоднозначно влияет на перераспределение восточноазиатской мыши, хотя, рассматривая высотный диапазон данной формации в целом, следует констатировать сокращение численности вида (см. рис. 1).

Рис. 1. Влияние антропогенной трансформации растительных сообществ на численность восточноазиатской мыши (численность дана в особях на 100 ловушко-ночей).

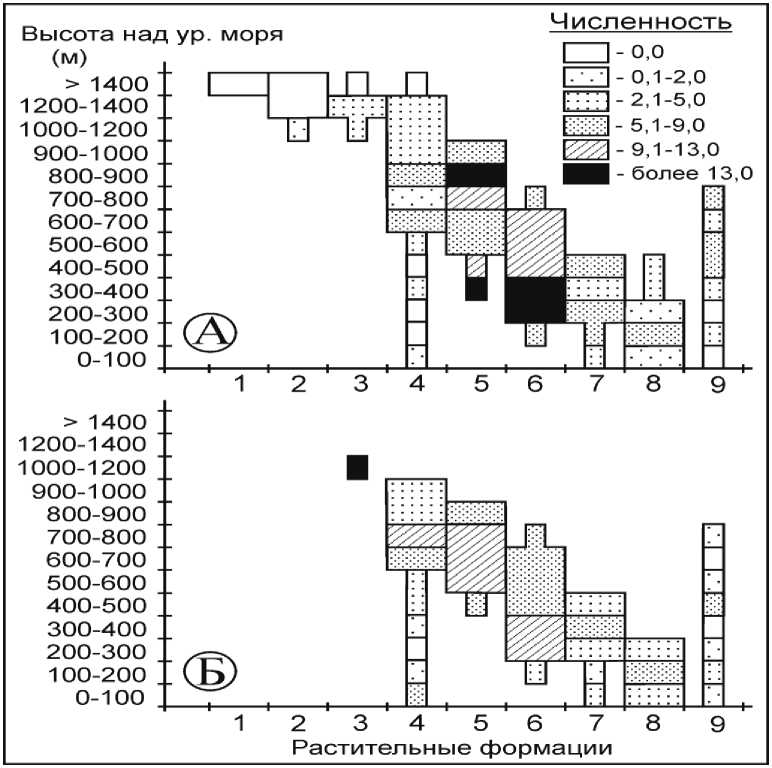

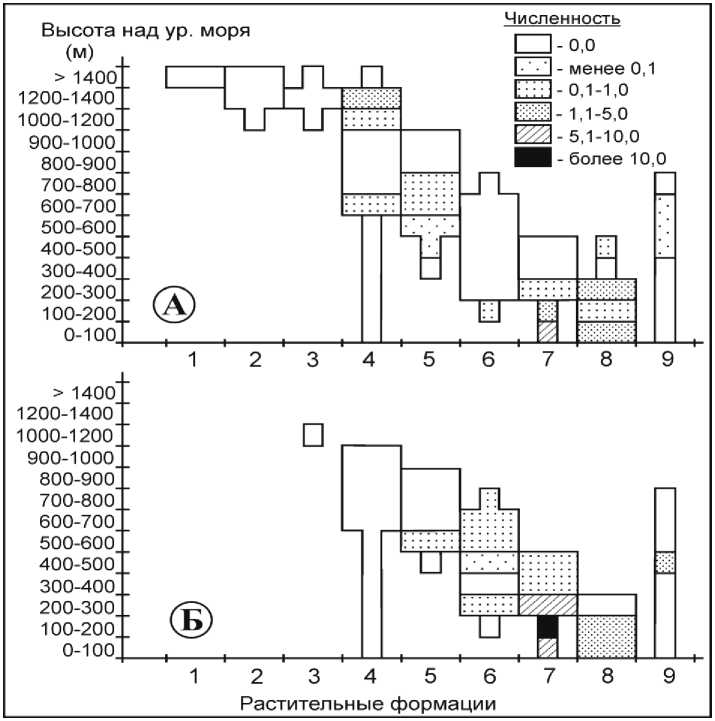

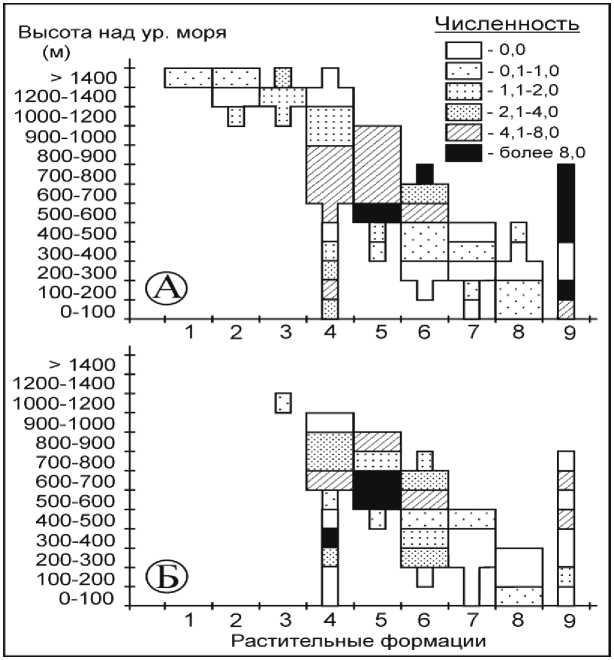

Здесь и далее: Растительные формации: 1 – горные тундры; 2 – кедровый стланик; 3 – пихтово-каменноберёзовые леса; 4 – елово-пихтовые леса; 5 – елово-кедровые леса; 6 – кедрово-широколиственные леса; 7 – широколиственные леса; 8 – дубовые леса; 9 – лиственичные леса; А – численность вида в коренных растительных формациях; Б – численность вида во вторичных растительных формациях

Полевая мышь. На Сихотэ-Алине этот типичный представитель лугово-полевого фаунистического комплекса встречался нами в широком спектре коренных местообитаний (рис. 2, А). Полевые мыши отлавливались в еловокедровых лесах на высотах 400–800 м над ур. м., лиственничниках – от 400 до 700 м над ур. м. и в пихтово-еловых – до 1000 м над ур. м. При этом их численность не превышала 1 особи на 100 л-н. Лишь в разреженных вейниковых ельниках на верхней границе леса на высоте 1200–1400 м над ур. м. она могла доходить до 2 особей на 100 л-н. Оптимальными для вида ос- таются широколиственные и дубовые леса, произрастающие до 300 м над ур. м., где по результатам наших исследований средняя численность животных составляет 9 особей на 100 л-н. При их нарушении – вырубке леса, распашке территории и формировании сельскохозяйственных угодий, обилие грызунов возрастает до 11 особей. Одновременно верхняя граница распространения полевой мыши в широколиственных лесах расширяется до верхней границы этой растительной формации (400–500 м над ур. м.).

Рис. 2. Влияние антропогенной трансформации растительных сообществ на численность полевой мыши

В коренных кедрово-широколиственных лесах, произрастающих выше 200 м над ур. м., полевая мышь практически не отмечалась. Антропогенная трансформация этих лесов, обусловленная прежде всего рубками, способствовала практически повсеместному проникновению вида (рис. 2, Б).

В целом коренные лесные сообщества неблагоприятны для обитания полевой мыши. Нарушение растительного покрова способствует широкому распространению полевой мыши в кедрово-широколиственных лесах, хотя для трансформированных елово-кедровых и пихтовоеловых лесов это не характерно.

Красная полевка - типичный представитель таежного фаунистического комплекса, на Сихотэ-Алине встречается в широком спектре местообитаний: от прибрежных дубняков до горных тундр. Однако во многих из них она редка и малочисленна (рис. 3, А). Оптимальные условия существования она находит в хвойных лесах [4], что подтверждает анализ ландшафтно-высотного распределения.

Максимальной численности вид достигает в коренных елово-кедровых и кедрово-широколиственных лесах, произрастающих на высоте 500-800 м (7,1-15,7 особей), а также в лиственничных лесах (15,0-23,0 особей на 100 л-н). Интересно отметить, что в пихтово-еловых лесах, хотя и отмечается высокая численность красной полевки, она не превышает 7,5 особей на 100 л-н.

Антропогенная трансформация ландшафтов приводит к значительному сокращению численности вида практически во всех растительных формациях, и прежде всего в пессимальных местообитаниях. В кедрово-широколиственных лесах антропогенный фактор оказывает на вид неоднозначное воздействие. С одной стороны, нарушение оптимальных местообитаний, расположенных на высотах 500–800 м над ур. м., приводит к значительному сокращению численности полёвки (с 15,7 до 1,6 особей на 100 л-н).

С другой - мы наблюдаем ее рост на нижнем ствах, во вторичных его обилие возросло до пределе распространения формации: там, где 3,1-6,0 особей на 100 л-н (рис. 3, Б).

раньше вид не отмечался в коренных сообще-

Рис. 3. Влияние антропогенной трансформации растительных сообществ на численность красной полевки

В елово-кедровых лесах вырубки привели к сокращению численности красной полёвки лишь в местообитаниях, расположенных выше 700 м над ур. м. В пихтово-еловых лесах произошли более серьезные изменения. На высоте 600– 700 м над ур. м. численность красной полёвки под воздействием антропогенных изменений сократилась незначительно (с 7,5 до 5,5 особей на 100 л-н). Во всех остальных нарушенных местообитаниях наблюдается ее снижение в 1,7– 2,3 раза. Аналогичная ситуация наблюдается и в лиственничниках.

Красно-серая полевка . Из всех мышевидных грызунов она является наиболее экологически пластичным видом, встречаясь во всех растительных формациях и высотных диапазонах их произрастания (рис. 4, А).

Распределение вида в коренных местообитаниях имеет сложный характер. В дубовых и широколиственных лесах красно-серая полевка отлавливалась до высоты 500 м над ур. м. -верхней границы доминирования этих формаций, однако максимальная численность отмечена в поясе приморских дубняков на высоте до 100 м над ур. м. - 13,2-36,5 особей на 100 л-н.

В кедрово-широколиственных лесах вид распределяется неравномерно. Практически одинаковой максимальной численности полевка достигает как на высоте 100–200 м, так и 700– 800 м над ур. м. (6,5-6,7 особей на 100 л-н). При этом во всем высотном диапазоне распространения кедрово-широколиственных лесов ее численность весьма вариабельна. Можно предположить, что данная растительная формация не является однозначно благоприятной для красно-серой полевки, а ее обилие зависит от конкретного ландшафтного окружения.

Рис. 4. Влияние антропогенной трансформации растительных сообществ на численность красно-серой полевки

Елово-кедровые и пихтово-еловые леса наиболее благоприятны для красно-серой полевки в диапазоне от 600 до 1000 м над ур. м., где численность вида, как правило, не опускается ниже средней (2,2-8,1 особей на 100 л-н). На высотах более 1000 м во всех растительных формациях отмечается значительное сокращение численности вида, не превышающей 1,7 особей на 100 л-н. Лишь в кедровом стланике, произрастающем выше 1400 м над ур. м., численность красно-серой полевки несколько увеличивается (2,6 особи на 100 л-н).

Изменение коренного растительного покрова под воздействием антропогенных факторов неоднозначно сказалось на обилии грызунов (рис. 4, Б). Так, в дубовых и многопородных широколиственных лесах отмечается значительное сокращение численности красно-серой полевки. В оптимальных местообитаниях на высоте до 100 м над ур. м. она сократилась до 1,6-5,5 особей на 100 л-н. В кедрово-широко- лиственных лесах в целом антропогенная трансформация не оказала серьезного воздействия на численность вида. Исключением являются леса на высоте 200–300 м над ур. м., где в результате рубок обилие вида возросло с 1,8 до 4,7 особей на 100 л-н. Значительно более серьезное воздействие эти факторы оказали на елово-кедровые леса, что привело к росту численности полевок практически на всех высотных уровнях. Аналогичную картину мы наблюдаем и в елово-пихтовых лесах. Во вторичных местообитаниях, расположенных на высоте 500–700 м над ур. м., обилие красно-серой полевки возросло в 1,7–1,8 раза. В других высотных диапазонах численность не изменялась.

Выводы. Анализ изменения высотноландшафтного распределения 4 видов мелких млекопитающих Сихотэ-Алиня в связи с антропогенной трансформацией среды показал, что распределение мышевидных грызунов по градиенту высот в основных растительных форма- циях индивидуально и отражает, прежде всего, специфичную реакцию каждого вида на одни и те же факторы среды.

Для восточноазиатской мыши нарушение растительного покрова оказалось неблагоприятным. Прежде всего, это относится к кедровошироколиственным и широколиственным лесам, где наблюдается снижение численности вида на большинстве высотных уровней при доминировании этих растительных формаций. С другой стороны, пожары, прошедшие в приводораздельных пихтово-каменноберёзовых лесах, расположенных на высоте 1000–1200 м над ур. м., способствуют активному проникновению сюда восточноазиатской мыши.

Оптимальными для полевой мыши являются предгорные дубовые и широколиственные леса, сведение которых и распашка занимаемых ими территорий приводят к росту обилия зверьков. Повсеместные рубки хвойно-широколиственных лесов способствуют широкому проникновению полевой мыши в лесные сообщества до высоты 800 м над ур. м. Отдельные особи встречаются в горных экосистемах до 1200–1400 м над ур. м.

Для красной полевки оптимальными являются хвойные и хвойно-широколиственные леса, расположенные в диапазоне высот от 500 до 1000 м над ур. м. Нарушение растительного покрова приводит к сокращению численности вида, прежде всего на верхнем пределе его распространения и в лиственничниках.

В отношении красно-серой полевки основное негативное воздействие антропогенного фактора отмечено в предгорных широколиственных и дубовых лесах на высотах до 300 м над ур. м., тогда как рубки и гари кедрово-широколиственных, елово-кедровых и пихтово-еловых лесов и формирование на их месте вторичных сообществ в целом, как правило, способствуют увеличению численности вида.

Список литературы Влияние природных и антропогенных факторов на распределение грызунов в горных условиях Сихотэ-Алиня (Дальний Восток России)

- Киселев А.Н., Кудрявцева Е.П. Методика определения и картографирования пожа-роопасности лесных территорий//Локаль-ный мониторинг растительного покрова. -Владивосток, 1982. -С. 92-101.

- Куренцова Г.Э. Естественные и антропо-генные смены растительности Приморья и Южного Приамурья. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1973. -230 с.

- Костенко В.А. Грызуны (Rodentia) Дальнего Востока России. -Владивосток: Дальнаука, 2000. -210 с.

- Костенко В.А., Нестеренко В.А. Грызуны освоенных земель Приморского края. -Владивосток: Изд-во ДВО АН СССР, 1989. -64 с.

- Ливеровский Ю.А., Колесников Б.П. Приро-да Южной половины Советского Дальнего Востока. -М.: Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1949. -382 с.

- Матюшина О.А., Слабинская А.О. Измене-ние размещения, численности и видового состава мышевидных грызунов в процессе освоения лесов в очагах клещевого энце-фалита Спасского района//Влияние хозяй-ственной деятельности на структуру при-родных очагов клещевого энцефалита в Приморском крае. -Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1982. -С. 43-58.

- Матюшкин Е.Н., Смирнов Е.Н., Сизова Г.И. Территориальные группировки (сообщества) мышевидных грызунов Среднего Сихотэ-Алиня//Фауна и экология грызунов. -М.: Изд-во МГУ, 1972. -Вып. 11. -С. 116-148.

- Мунтяну А.И., Савин А.И. Особенности размножения лесной мыши (Apodemus sylvaticus L.) в агробиоценозах//Млекопи-тающие и птицы антропоген. ландшафта Молдавии и их практическое значение. -Кишинев, 1986. -С. 108-117.

- Петропавловский Б.С. Лесоводственная оценка постепенных и выборочных рубок в кедрово-широколиственных лесах Дальнего Востока: автореф. дис.. канд. с.-х. наук/ДальНИИ лесн. хоз-ва. -Хабаровск, 1968. -23 с.

- Симонов П.С. Население мышевидных гры-зунов Северного Сихотэ-Алиня в условиях природно-антропогенного воздействия//Вестн. КрасГАУ. -2016. -№ 4 (115). -С. 58-64.

- Симонов П.С., Симонов С.Б., Симонова Т.Л. Высотно-поясное распределение мыше-видных грызунов на примере хребта Лива-дийского (Южное Приморье)//География и природные ресурсы. -2008. -№ 3. -С. 96-102.

- Симонов С.Б., Симонов П.С. Некоторые особенности высотно-поясного распределе-ния мышевидных грызунов Сихотэ-Алиня//Исследование и конструирование ланд-шафтов Дальнего Востока и Сибири: сб. науч. работ. -Владивосток: Изд-во ТИГ ДВО РАН, 1999. -Вып. 4. -С. 187-195.