Влияние природных условий и физико-химических свойств почв на проявление эрозионных процессов в бассейне реки Куйтунка

Автор: Хаптухаева Н.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние природных условий и некоторых физико-химических свойств почв на проявление эрозионных процессов. Установлены степень и характер связи между смывом почвы и элементами рельефа, физико-химическими свойствами почвы. Определены зависимости смыва почвы от элементов рельефа и некоторых физико-химических свойств почв.

Эрозионные процессы, плоскостная эрозия, склон, рельеф, противоэрозионная устойчивость почв

Короткий адрес: https://sciup.org/14082283

IDR: 14082283 | УДК: 631.6.02.

Текст научной статьи Влияние природных условий и физико-химических свойств почв на проявление эрозионных процессов в бассейне реки Куйтунка

Один из наиболее неблагоприятных процессов в бассейне р. Куйтунка – эрозия почв [1–4]. Водная эрозия подразделяется на плоскостную, приводящую к смыву почв, и линейную, в результате которой образуются различные эрозийные формы: промоины, рытвины, порождающие глубокие овраги. Плоскостная эрозия иногда малозаметна, но имеет катастрофический характер из-за масштабности проявления.

В настоящее время имеется большой материал по определению противоэрозионной устойчивости различных типов почв. Для определения этого показателя исследователями используются свойства почв, не всегда генетически связанные между собой, не учитывающие ведущие факторы эрозии конкретной территории.

В этой связи нами рассмотрен ряд факторов, оказывающих влияние на развитие плоскостной эрозии и формирование противоэрозионной устойчивости почв.

Объект исследований – почвенный покров бассейна р. Куйтунка, расположенный в северной части Селенгинского среднегорья, в пределах второго почвенно-эрозионного округа, Цаган-Дабан-Малханский склоновый фрагмент южных межгорных понижений. Рельеф территории исследования представлен преимущественно низкогорной частью с высотами от 600 до 1400 м над ур. м. Климат резко континентальный, среднее годовое количество осадков варьирует от 265 до 416 мм, большая часть (90 %) выпадает летом.

Исследования проводились на склоне северо-западной экспозиции крутизной от 3 до 10 град. Протяженность склона равнялась 800–1000 м.

Цель : изучить влияние природных условий и физико-химических свойств почв бассейна р. Куйтунка Селенгинского среднегорья Республики Бурятия на проявление плоскостной водной эрозии и формирование противоэрозионной устойчивости почв.

Задача исследований: установить степень и характер связи между смывом почвы и элементами рельефа, некоторыми физико-химическими свойствами почвы; определить зависимости смыва почвы от элементов рельефа и некоторых физико-химических свойств почв.

Методы и результаты исследования. Для выявления степени и характера связи между величинами смыва и свойствами почв использован информационно-статистический метод [5–9]. При изучении физико-химических свойств почв применены общепринятые методы исследования [10, 11].

Расчет влияния уклона на возможный смыв почвы выполнен с использованием формулы В.С. Федотова (1976)

Q=0,018·(S1I13.11+ S2I23.11 +… + SnIn3.11), где Q – смыв почвы с территории района, т;

-

S 1, S 2 … S n – площадь склонов с выделенной градацией уклонов, га;

-

I 1, I 2 … In – средний уклон выделенной градации, град.

Результаты подсчетов смыва почвы показывают, что этот процесс характеризуется довольно высокими потерями почвы. По классификации Ю.Н. Кокорина, Н.Б. Намжилова [13, 14], приведенной в таблице 1, полученные величины смыва почвы характеризуются сильной интенсивностью. С увеличением крутизны склона смыв почвы возрастает.

Смыв почвы на склонах разной крутизны и его интенсивность

Таблица 1

|

Уклон, град |

Площадь земель, га |

Годовой смыв, т/га |

Интенсивность смыва (Кокорин, Намжилов, 1991) |

|

<1 |

4400 |

0,08 |

Несмытые |

|

1–2 |

7100 |

1,10 |

Слабосмытые |

|

2–3 |

13500 |

7,41 |

Среднесмытые |

|

3–5 |

17700 |

47,53 |

Очень сильносмытые |

|

5–7 |

6200 |

47,42 |

Очень сильносмытые |

|

7–10 |

1600 |

37,10 |

Сильносмытые |

|

>10 |

600 |

50,32 |

Очень сильносмытые |

Для анализа расчетных значений укажем, что, по данным А.А. Танасиенко (1992), смыв при ливнях составляет 47–50 т/га.

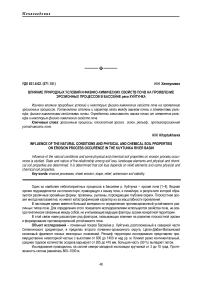

С помощью информационно-статистического анализа установлены степень и характер связи между величинами смыва почвы и различных элементов рельефа: крутизны, длины склона, положения в рельефе. Результаты приведены в таблице 2.

Наибольшее влияние на смыв почв оказывает крутизна склона Кс, о чем свидетельствует самый высокий коэффициент связи, затем по убыванию степени связи длина склона Lс и положение в рельефе Чс. Схематически влияние элементов рельефа на проявление эрозии можно представить в виде Кс > Lс > Чс.

Влияние элементов рельефа на величину смыва почв

Таблица 2

|

Элемент рельефа |

Общая информативность, бит |

Коэффициент эффективности передачи информации |

|

Длина склона |

0,5771 |

0,19 |

|

Крутизна склона |

0,7387 |

0,24 |

|

Положение в рельефе |

0,5220 |

0,16 |

Нами установлен характер связи по специфичным состояниям смыва почв в зависимости от значений изучаемых факторов (рис.1). Полученные результаты дают представление о том, что с увеличением крутизны склона происходит возрастание смыва почв (см. рис.1,а). Менее тесная, но также достаточно высокая связь получена с длиной и положением в рельефе. Коэффициент эффективности передачи информации Ки соответственно равен 0,19 и 0,16. Для того чтобы установить степень связи между этими показателями и смывом почвы, проведено их ранжирование. Связь между этими показателями носит прямолинейный характер.

Причина существования тесной связи крутизны склона с эродирующей способностью воды очевидна, она связана с влиянием уклона на скорость потока, эродирующего почву, из этого следует, что чем больше уклон, тем выше скорость водного потока и его энергия, тем больше причиненные почве разрушения.

На рисунке 1,в показана связь частей склона со смывом почвы. На исследуемом склоне происходит уменьшение смыва почвы от верхней его части к нижней. Такую закономерность можно объяснить тем, что в верхней части склона его крутизна выше. Помимо этого, такая закономерность может быть обусловлена

Рис. 1. Влияние элементов рельефа на смыв почв: а – крутизна склона; б – длина склона; в – положение на склоне

В условиях сформировавшегося поверхностного стока степень проявления эрозии зависит от способности почвы противостоять смыву, т.е. множества свойств почвы, определяющих ее противоэрозионную стойкость.

Значительное влияние на противоэрозионную стойкость почв оказывает гранулометрический состав. Из двух почв одинакового генетического типа большей противоэрозионной стойкостью обладает более тяжелая по гранулометрическому составу почва, содержащая больше илистой фракции. Особенно неблагоприятно высокое содержание фракции крупной пыли (0,05–0,01 мм).

Исследования показали, что у почв, более тяжелых по гранулометрическому составу, чем супесчаные, подверженность смыву зависит от соотношения в них физического песка и физической глины. Большое количество песчаных частиц ослабляет способность почвы сопротивляться эрозии, а увеличение содержа- ния глинистых фракций уменьшает отделимость почвенных частиц, хотя транспортабельность отдельных глинистых фракций будет значительно выше, чем песчаных.

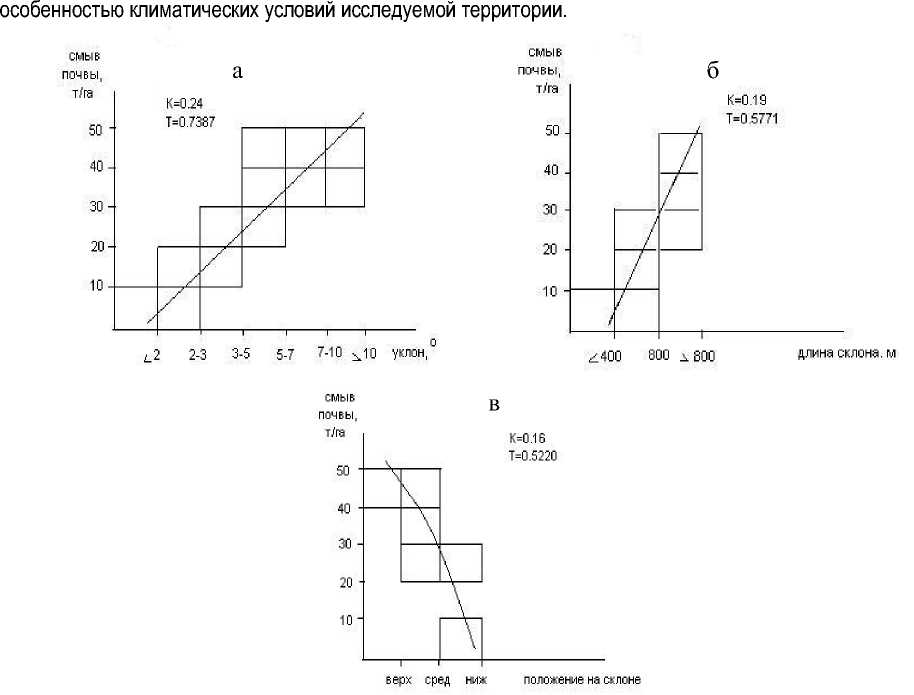

Методом информационно-логического анализа рассмотрена связь между смывом почвы и содержанием физической глины, гумуса, плотностью почв.

На рисунке 2,а наблюдается обратная зависимость смыва почвы от содержания физической глины, т.е. с увеличением содержания физической глины происходит уменьшение смыва почвы. Такой характер зависимости объясняется тем, что с повышением глинистых фракций происходит возрастание способности почвы к агрегированию.

Связь смыва почвы с содержанием физической глины самая высокая, о чем свидетельствует самый высокий коэффициент эффективности передачи информации (Ки = 0,29).

Как отмечалось ранее, гумус также оказывает значительное влияние на смыв почвы. В связи с этим нами было изучено влияние гумуса на смыв почвы. Связь смыва почвы с содержанием гумуса прямолинейная, с увеличением содержания гумуса происходит уменьшение смыва почвы, что обусловлено способностью гумуса к склеиванию почвенных частиц в более крупные водопрочные агрегаты, которые обладают более высокой противоэрозионной устойчивостью (рис. 2,б).

Немаловажное влияние на смыв оказывает плотность почвы. Связь между плотностью почвы и смывом носит прямолинейный характер (рис. 2,в). Следует отметить, что с повышением плотности происходит усиление смыва почвы. Как отмечалось ранее, с возрастанием плотности почвы происходит увеличение веса почвенных агрегатов, что приводит к ухудшению водопроницаемости и как следствие к росту смыва.

Рис. 2. Влияние некоторых физико-химических свойств почв на ее смыв: а – содержание физической глины, %; б – содержание гумуса, %; в –плотность почвы, г/см3

Анализируя результаты исследований, можно утверждать, что почвенные факторы оказывают не менее важное влияние на смыв почвы, чем естественно-географические факторы. Изученные факторы по степени значимости в убывающем порядке выстраиваются в следующий ряд: содержание физической глины > содержание гумуса > плотность почвы.

Таким образом, естественно-географические условия Селенгинского среднегорья, а также почвенные факторы оказывают значительное влияние на развитие деградационных процессов, выраженных в развитии плоскостной водной эрозии. Поверхностный сток способствует смыву и размыву почв, что приводит к снижению почвенного плодородия и увеличению площадей эродированных земель.